Первичная открытоугольная глаукома

Национальный клинический протокол по диагностике и лечению больных первичной открытоугольной глаукомой

Версия: Клинические протоколы 2020-2023 (Узбекистан)

Версия: Клинические протоколы 2020-2023 (Узбекистан)

Первичная открытоугольная глаукома (H40.1)

Офтальмология

Общая информация

Краткое описание

Национальный клинический протокол по диагностике и лечению больных первичной открытоугольной глаукомой

Вводная часть

Клиническая проблема: Первичная открытоугольная глаукома

Этапы оказания помощи: Лечебные учреждения (первичного звена и стационары) Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

Дата создания: март 2021 г.

Планируемая дата обновления: по мере появления новых рекомендаций

Цель: Предоставить медицинским работникам научно обоснованные данные и рекомендации, основанные на доказательствах, организовать и внедрить систему единого подхода по профилактике, диагностике и ведению больных с первичной открытоугольной глаукомой.

Задачи:

1. Обеспечение адекватного лечения пациентов на всех уровнях медицинского обслуживания путем предоставления врачам выверенных рекомендаций, полученных методом доказательной медицины;

2. Выбор оптимальных технологий диагностики, лечения, профилактики и реабилитации при глаукоме.

Коды МКБ-10

H40.1 - Глаукома первичная открытоугольная

Категория пациентов

Взрослые пациенты с первичной открытоугольной глаукомой

Предназначение клинического протокола

Данный протокол предоставляет методическую помощь врачам, осуществляющим диагностику и лечение больных с первичной открытоугольной глаукомой.

Целевая группа протокола:

1. Врачи-офтальмологи;

2. Врачи общей практики (семейные врачи);

3. Клинические фармакологи;

4. Студенты, ординаторы, аспиранты, преподаватели медицинских вузов.

Глава 1

Определение заболевания

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) – это хроническая прогрессирующая оптиконейропатия, которая объединяет группу заболеваний с характерными признаками:

Глава 1

Определение заболевания

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) – это хроническая прогрессирующая оптиконейропатия, которая объединяет группу заболеваний с характерными признаками:

- периодическим или постоянным повышением уровня ВГД выше индивидуальной нормы;

- структурными патологическими изменениями ДЗН и СНВС;

- типичными дефектами ПЗ, соответствующими повреждению ДЗН и СНВС;

- открытый УПК (подтвержденный гониоскопией).

ПОУГ включает четыре клинико-патогенетические формы:

- псевдоэксфолиативную глаукому (ПЭГ),

- хроническую (простую),

- глаукома низкого давления (ГНД),

- пигментную глаукому (ПГ).

Классификация

Классификация заболевания

По клинико-патогенетическим формам ПОУГ подразделяют на:

1) первичную простую глаукому;

2) глаукому низкого давления;

3) пигментную глаукому;

4) псевдоэксфолиативную глаукому.

По состоянию уровня ВГД, ПОУГ подразделяют на:

Таблица 2. Классификационная схема состояния уровня ВГД при глаукоме

|

Уровень ВГД

|

ВГД тонометрическое, Pt (мм рт.ст.)

|

ВГД истинное, Р0 (мм рт.ст.)

|

|

Нормальное (а)

|

≤ 25

|

≤ 21

|

|

Умеренно повышенное (b)

|

26-32

|

22-28

|

|

Высокое (с)

|

≥ 33

|

≥ 29

|

По характеру течения заболевания и клиническим характеристикам ПОУГ подразделяют на:

Таблица 3. Классификационная схема глаукомы по характеру течения болезни

|

Течение глаукомы

|

Клиническая характеристика

|

|

Стабилизированная

|

Отсутствие отрицательной динамики в состоянии ДЗН и ПЗ при продолжительном наблюдении за больным (не менее 6 месяцев)

|

|

Нестабилизированная

|

При повторных исследованиях регистрируют отрицательную динамику структурных (ДЗН, нервные волокна сетчатки) и функциональных показателей (ПЗ)

|

При оценке динамики глаукоматозного процесса принимают во внимание также уровень ВГД и его соответствие «целевым» значениям. По степени выраженности патологического процесса ПОУГ подразделяют на:

Таблица 4. Классификационная схема стадий глаукомы

|

Стадии

|

Признаки

|

|

|

Поле зрения

|

Диск зрительного нерва

|

|

|

I, начальная

|

Границы ПЗ нормальные, небольшие изменения (скотомы) в парацентральных участках ПЗ (мелкие парацентральные скотомы, относительная скотома в зоне Бьеррума)

|

Асимметрия экскавации на двух глазах, вертикально-овальная форма экскавации, экскавация расширена, но не доходит до края ДЗН

|

|

II, развитая

|

Сужение границ ПЗ с носовой стороны более чем на 10° или слияние мелких парацентральных скотом в дугообразную скотому

|

Экскавация ДЗН расширена, появляется краевая экскавация ДЗН

|

|

III, далеко зашедшая

|

Граница ПЗ с носовой стороны (или концентрически) находятся менее чем в 15° от точки фиксации. К этой стадии относят также случаи с сохранившимся только на периферии участком ПЗ при отсутствии центрального зрения

|

Краевая субтотальная экскавация ДЗН

|

|

IV, терминальная

|

Утрата предметного зрения

|

Экскавация тотальная

|

Разделение непрерывного глаукомного процесса на 4 (четыре) стадии носит условный характер. При определении стадии принимается во внимание состояния ПЗ и ДЗН. В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе предложен целый ряд альтернативных классификационных схем, не нашедших до настоящего времени широкого применения в отечественной офтальмологической практике.

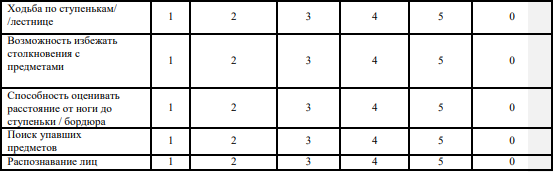

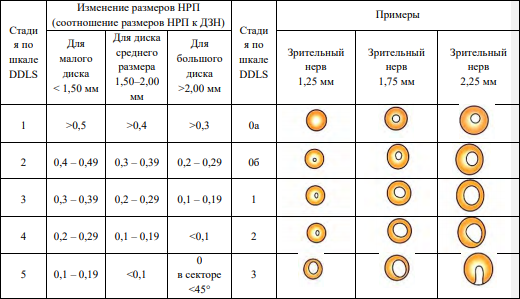

При обсуждении стадий глаукомы важно не только определение перехода от одной стадии к другой, но и выявление, и количественная оценка прогрессирования заболевания. Для этой цели необходимы классификации, в которых используются функциональные (периметрические интегральные индексы, полученные с помощью стандартной автоматизированной периметрии) и/или структурные (состояние диска зрительного нерва) параметры.

Так, при использовании метода статической периметрии применяется модифицированная классификация E. Hodapp, R. Parrish и D. Anderson.

Таблица 5. Классификация глаукомы по данным статической периметрии

|

Стадия глаукомы

|

Признаки

|

|

Начальная

|

1. MD < -6 дБ

2. Снижение светочувствительности ниже 5%-ного уровня значимости менее чем в 18 точках, и ниже 1%-ного уровня значимости менее чем в 10 точках 3. Отсутствие в центральной зоне (5° от точкификсации) точек с чувствительностью меньше 15 дБ |

|

Развитая

|

1. MD от –6,01 до –12,00 дБ

2. Снижение светочувствительности ниже 5%-ного уровня значимости менее чем в 37 точках, и ниже 1%-ного уровня значимости менее чем в 20 точках 3. Отсутствие в центральной области (5° от точкификсации) абсолютных дефектов (0 дБ) 4. Только в одной половине поля зрения в центральной области (5°) снижение светочувствительности <15 дБ |

|

Далеко зашедшая

|

1. MD > -12 дБ

2. Снижение светочувствительности ниже 5%-ного уровня значимости более чем в 37 точках или ниже 1%-ного уровня значимости более чем в 20 точках 3. Абсолютный дефицит (0 дБ) в пределах 5° от центра 4. В обеих половинах поля зрения в центральной области 5° снижение светочувствительности <15 дБ |

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез заболевания

Этиология ПОУГ не до конца изучена. В объяснении ее возникновения и развития преобладает многофакторная концепция с вовлечением разнообразных генетических и негенетических факторов.

В качестве факторов риска развития и прогрессирования заболевания рассматривают:

- возраст: ПОУГ преимущественно развивается у пациентов старше 40 лет, а ее распространенность увеличивается с возрастом (95% ДИ 2,5- 4,0).

- раса/этническая принадлежность: распространенность ПОУГ в несколько раз выше у афроамериканцев, чем у лиц европеоидной расы (95% ДИ 3,83-9,13).

- пол: данные о взаимосвязи пола и ПОУГ противоречивы.

- семейный анамнез: распространенность глаукомы среди кровных родственников больных с ПОУГ в 4-9 раз выше, чем в общей популяции.

- повышенный уровень ВГД: прямо коррелирует с увеличением распространенности и заболеваемости ПОУГ. Риск развития глаукомы возрастает на 10% на каждый 1 мм рт.ст. повышения уровня ВГД выше среднестатистической нормы.

- псевдоэксфолиативный синдром: наличие псевдоэксфолиаций увеличивает риск ПОУГ в 9-11 раз. В течение 10 лет глаукома развивается у каждого третьего пациента с ПЭС.

- синдром пигментной дисперсии: риск развития пигментной глаукомы у пациентов с синдромом пигментной дисперсии составила около 10% за 5 лет и 15% за 15 лет.

- толщина роговицы в центральной оптической зоне (ЦТР): установлено увеличение риска развития ПОУГ на 30-41% на каждые 40 мкм истончения ЦТР ниже среднестатистической нормы.

- миопия: миопия средней и высокой степени (≥6-ти диоптрий) увеличивает частоту возникновения ПОУГ.

- перфузионное глазное давление: обнаружена связь низкого перфузионного глазного давления с увеличением частоты возникновения ПОУГ. Поскольку перфузионное давление представляет разность между диастолическим уровнем артериального давления и величиной ВГД, лечение артериальной гипертензии у больных с ПОУГ может приводить к развитию системной гипотензии, и как следствие – ухудшению кровоснабжения ДЗН.

- кровоизлияния на ДЗН: В Международном исследовании по глаукоме нормального давления (Collaborative Normal Tension Glaucoma Study, CNTGS) наличие кровоизлияний в зоне ДЗН достоверно коррелировало с прогрессированием глаукомы.

- другие факторы: имеются сообщения о других факторах, которые могут быть связаны с повышенным риском развития и прогрессирования ПОУГ (кардиоваскулярная патология, в том числе системная артериальная гипотензия, системный атеросклероз;

- вазоспастический синдром, в том числе болезнь Рейно, мигрень и мигренеподобные состояния; апноэ во сне и синкопальные состояния неясного генеза; сахарный диабет (95% ДИ 1,20-1,57). Вместе с тем, литературные данные остаются противоречивыми.

Патогенез глаукомной оптической нейропатии изучен не полностью. Среди многочисленных теорий глаукомного повреждения наиболее распространены следующие: механическая, сосудистая и метаболическая.

Многофакторный каскад патогенеза ПОУГ включает:

● развитие ретенции и нарушение оттока внутриглазной жидкости вследствие трабекулопатии;

● неустойчивость и повышение уровня ВГД выше индивидуальной нормы;

● диффузную и/или фокальную прогрессирующую атрофию отдельных пучков нервных волокон и ишемию (реперфузия, гипоксия, нарушение сосудистой ауторегуляции) ГЗН;

● прогрессирующую деформацию и частичный коллапс глиальной решетчатой структуры в преламинарном отделе ГЗН, смещение решетчатой пластинки склеры с деформацией в ней канальцев, по которым выходят из глаза пучки нервных волокон (к аналогичным последствиям может привести снижение ликворного давления в ретроламинарном отделе зрительного нерва);

● высвобождение цитотоксических факторов поврежденными клетками (активные формы кислорода, гидроперекиси, продукты перекисного окисления липидов NO, Са2+ и др.), поражающих соседние клетки с образованием избыточной концентрации глутамата;

● (ускоренный апоптоз ганглиозных клеток сетчатки сначала в парамакулярных структрурах, а затем в периферических, вплоть до полного исчезновения СНВС. Гемодинамические нарушения присутствуют при ПОУГ на всех уровнях: центральном, регионарном, микроциркуляторном.

Эпидемиология

Эпидемиология заболевания

Ожидаемая распространенность глаукомы в мире в 2020 г. составляет около 80 млн человек.

Возраст больных с впервые диагностированной глаукомой находится преимущественно в диапазоне от 35 до 90 лет. Уровень заболеваемости увеличивается в более старших возрастных группах: от 40 до 49 лет - 0,55-0,88 (на 1000 населения), от 50 до 59 лет - 1,5- 2,5; от 60 до 69 лет - 6,44- 7,45; от 70 до 79 лет - около 15,7 человек; от 80 до 89 лет - около 17,5 человек. Таким образом, количество больных ПОУГ с возрастом растет в геометрической прогрессии, увеличиваясь в старшей возрастной группе практически в 20 раз. На долю открытоугольной глаукомы приходится от 72,3 до 96,1% всех форм глауком. ПОУГ встречается чаще у женщин (56,6%), несколько реже у мужчин - 43,4%, что коррелирует с установленной продолжительностью жизни.

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Примеры диагноза:

• Глаукома первичная открытоугольная нестабилизированная левого глаза, развитая стадия с умеренно повышенным уровнем ВГД (II b).

• Глаукома первичная открытоугольная стабилизированная правого глаза, далекозашедшая стадия с нормальным уровнем ВГД (III а).

• Глаукома первичная открытоугольная псевдоэкcфолиативная нестабилизированная правого глаза, далекозашедшая стадия с высоким уровнем ВГД (III с).

• Глаукома первичная открытоугольная низкого давления стабилизированная левого глаза, развитая стадия с нормальным уровнем ВГД (II а).

• Глаукома первичная открытоугольная пигментная нестабилизированная левого глаза, развитая стадия с умеренно повышенным уровнем ВГД (II b).

Клиническая картина заболевания

Глаукома, как правило, протекает бессимптомно, и в большинстве случаев, обнаруживается на развитой и/или далекозашедшей стадиях (например, при профилактических осмотрах, при подборе очков, осмотре глазного дна и т.д.). Отдельными нетипичными жалобами больных с глаукомой, на которые следует обратить внимание, могут быть: периодическое затуманивание зрения, видение радужных кругов вокруг источников света, боли в глазах, головные боли, мелькание «мушек», быстрая утомляемость, а также частая смена пресбиопических очков, кажущееся увлажнение глаз, слезотечение и др. Ориентировочно длительность доклинической и начальной стадий составляет от 1 до 5 лет. В некоторых случаях заболевание в течение 3-5 лет проходит все стадии вплоть до полной слепоты.

ПОУГ преимущественно развивается у пациентов старше 40 лет. Процесс носит двусторонний, но асимметричный характер.

Заболевание характеризуется периодическим или постоянным повышением уровня ВГД выше индивидуальной нормы. Выявляется асимметрия офтальмотонуса между парными глазами >2-3 мм рт.ст., а диапазон колебаний уровня ВГД в течение суток может превышать 5 мм рт.ст.

ПОУГ характеризуется структурными патологическими изменениями ДЗН и СНВС: прогрессирующее истончение НРП, расширение и углубление экскавации, в дальнейшем ее углубление и «вытягивание» в вертикальном направлении с «прорывом» к краю зрительного нерва, чаще в нижневисочном квадранте. В финале заболевания экскавация становится тотальной и глубокой. Происходит локальное или диффузное истончение СНВС и прогрессирующая перипапиллярная атрофия в β-зоне (бета-зоне).

При заболевании возникают типичные дефекты ПЗ, соответствующие повреждению ДЗН и СНВС. Для ПОУГ характерны как диффузные, так и очаговые изменения ПЗ. В начальной стадии болезни характерны расширение слепого пятна, очаговые поражения (скотомы) в парацентральном отделе, особенно часто в зоне Бьеррума, в редких случаях дефекты могут возникать на периферии височной половины ПЗ. При развитии болезни возможно появление дугообразных скотом, сливающихся со слепым пятном, назальной ступеньки, сужение периферических границ до трубчатого и остаточного ПЗ. Прогрессирование дефектов ПЗ характеризуется: наличием нового дефекта в ранее нормальном участке, углублением ранее существовавшего дефекта, расширением ранее существовавшей скотомы на смежные точки, наличием общего снижения чувствительности. В финале определяется остаточный «островок» светоощущения с темпоральной стороны или полная слепота.

Особенности клинико-патогенетических форм ПОУГ

ПЭГ ассоциируется с псевдоэксфолиативным синдромом, системным заболеванием, характеризующимся накоплением внеклеточного материала в экстра- и интраокулярных структурах, в том числе в трабекулярной сети, что приводит к ухудшению оттока ВГЖ. Проявляется повышением уровня ВГД, выраженными дистрофическими изменениями в переднем отрезке глаза, псевдоэксфолиативными отложениями по краю зрачка, на передней поверхности хрусталика, в УПК, а также атрофией стромы и пигментной каймы радужки, и сопровождающийся слабостью цинновых связок, факодонезом и подвывихом хрусталика. УПК чаще открыт. Степень пигментации более выражена по сравнению с простой ПОУГ. В большинстве случаев выявляется асимметричность симптоматики между парными глазами. ПЭГ характеризуется наличием более высокого уровня ВГД, сопровождаясь его выраженными суточными колебаниями, что, в итоге, увеличивает скорость прогрессирования заболевания.

ПГ – ассоциируется с синдромом пигментной дисперсии (обычно двусторонним), который может наследоваться как аутосомно-доминантный признак с разной степенью проявления. ПГ встречается в возрасте от 15 до 68 лет, чаще у мужчин с миопической рефракцией, как правило, поражаются оба глаза. Ряд пациентов предъявляет жалобы на затуманивание зрения, появление радужных кругов при внезапном расширении зрачка или значительным выбросом пигмента и блокадой путей оттока при усиленной физической работе. ПГ характеризуется вымыванием пигмента из эпителия пигментного слоя радужки, вызванного механическим трением последнего и его перераспределением в структурах переднего сегмента глаз, включая УПК. Повышение уровня ВГД вызвано интратрабекулярной пигментной блокадой, вторичным повреждением трабекул, коллапсом и склерозом склерального синуса, а также повышением давления в передней камере (относительно давления в задней) из-за перманентного контакта связочного аппарата хрусталика с задней поверхностью радужки подобно полному зрачковому блоку. При биомикроскопии характерно отложение пигмента на эндотелии роговицы (веретено Крукенберга), по периферии хрусталика, на радужке с её очаговой депигментацией. При гониоскопии УПК открыт, с широким профилем и гиперпигментацией структур. Передняя камера глубокая с западением (пролапсом) периферии радужки. Часто встречаются участки «решетчатой» дегенерации сетчатки, что увеличивает риск развития более серьезных изменений. Выраженность пигментации не всегда коррелирует с клинической картиной заболевания.

ГНД характеризуется показателями ВГД, не превышающими 21 мм рт. рт. (Po) и объемом суточных колебаний ВГД, не превышающим 5 мм рт.ст. В европейских странах ГНД встречается у людей старше 35 лет с частотой 11-30%, чаще у женщин. Для ГНД характерны типичные для ПОУГ изменения ДЗН, но с относительно часто встречающимися штрихообразными микрогеморрагиями в области ДЗН (0,2-2%), а также более выраженной перипапиллярной атрофией. В ПЗ у больных с ГНД чаще обнаруживаются глубокие локальные дефекты в парацентральных/центральных отделах поля зрения. ГНД ассоциируется с системными проявлениями сосудистой дисрегуляции: мигренью, болезнью Рейно, системной артериальной гипотонией, ишемическими сосудистыми заболеваниями, а также аутоимунными заболеваниями и коагулопатиями. При диагностике ГНД необходимо исключить оптические нейропатии не глаукомного генеза.

Диагностика

Глава 2. Диагностика заболевания

Жалобы и анамнез

|

5С

|

Рекомендуется тщательный сбор жалоб и анамнеза у всех пациентов с целью выявления факторов, которые могут повлиять на верификацию диагноза и выбор тактики лечения.

|

При сборе жалоб и анамнеза рекомендуется обратить внимание на наличие факторов риска возникновения и прогрессирования ПОУГ (см. раздел 1.2).

Физикальное обследование

Специфических признаков ПОУГ, которые можно было бы выявить при физикальном осмотре, не существует. Необходимо соблюдать общие пропедевтические принципы обследования пациентов.

|

5С

|

Рекомендуется направлять к профильным специалистам за консультацией пациентов с сопутствующими системными заболеваниями и факторами риска системных осложнений перед выполнением оперативного лечения с целью выявления возможных противопоказаний к данному виду лечения или минимизирования риска осложнений.

|

Лабораторные диагностические исследования

Диагностических критериев ПОУГ на основании данных клинического лабораторного обследования не существует.

Инструментальные диагностические исследования

|

5С

|

Рекомендуется визометрия всем пациентам с ПОУГ для оценки функционального состояния зрительного нерва и сетчатки.

|

|

5С

|

Рекомендуется рефрактометрия всем пациентам с ПОУГ с целью определения наличия сопутствующих аномалий рефракции и возможности их нейтрализации для проведения периметрии.

|

Исследование проводят с помощью авторефрактометров или скиаскопически, определяют наименьшую отрицательную или положительную линзу, с которой достигается максимальная острота зрения. Нейтрализация любой аномалии рефракции имеет решающее значение для точной периметрии.

|

2А

|

Рекомендуется офтальмотонометрия всем пациентам с ПОУГ и подозрением на данное заболевание для диагностики, динамического наблюдения и контроля эффективности проводимого лечения.

|

Базовым методом измерения уровня ВГД, принятым в Российской Федерации, является тонометрия по Маклакову (Pt) с использованием груза 10 гр. Для определения уровня истинного ВГД (Po) используется метод тонографии. Общепринятой практикой во всем мире является измерение уровня ВГД с использованием тонометра Гольдмана (Po), результаты которого отличаются от тонометрических значений. Для сопоставления двух видов тонометрий возможно использование переводной линейки Нестерова-Егорова для тонометра Маклакова грузом 10 гр. Бесконтактную тонометрию (пневмотонометрию) нужно рассматривать как скрининговый метод определения уровня ВГД. При динамическом наблюдении рекомендуется использовать один базовый метод тонометрии для корректного сравнения полученных результатов.

При анализе данных тонометрии учитывают абсолютные цифры уровня ВГД, суточные колебания, разницу офтальмотонуса между парными глазами и характеристики ортостатических колебаний.

Статистическая норма показателей истинного уровня ВГД (P0) у здорового человека составляет от 10 до 21 мм рт.ст., показателей тонометрического уровня ВГД (Pt) - от 15 до 25 мм рт.ст. Средняя величина уровня ВГД (Pt) здоровых лиц составляет 19,9±0,03 мм рт.ст., а весь диапазон статистической нормы можно разделить на три зоны: зону высокой нормы (от 23 до 25 мм рт.ст., 6,5% людей), зону средней нормы (19- 22 мм рт.ст., 72,2%) и зону низкой нормы (<18 мм рт.ст., 20,3%).

Суточные колебания уровня ВГД, а также его асимметрия между парными глазами у здоровых лиц, как правило, находятся в пределах 2-3 мм рт.ст., и лишь в исключительно редких случаях достигают 4-6 мм рт.ст. Чем выше исходный средний уровень ВГД, тем выше могут быть суточные колебания офтальмотонуса. Для пациентов с ПЭГ характерен больший размах суточных колебаний (до 8-13 мм рт.ст.), а для больных с ГНД он может оставаться в пределах среднестатистических значений (до 5 мм рт.ст.).

Ортостатические колебания в норме редко превышают 4 мм рт.ст., а при глаукоме составляют от 5 до 13 мм рт.ст..

Рекомендовано несколько последовательных измеренией уровня ВГД. Их можно проводить дискретно, с перерывом в течение часов, дней или недели. Возможно использование специальных хронобиологических схем.

Мониторинг уровня ВГД необходим также при подборе местной гипотензивной терапии с учетом начала времени действия препарата, его максимального эффекта и действия периода вымывания.

Измерение уровня ВГД необходимо проводить до выполнения гониоскопии и расширения зрачка.

|

3В

|

Рекомендуется биомикроскопия глаза всем пациентам для оценки состояния сред и структур глаза.

|

Измерение глубины периферической части передней камеры по методу ван Херика является частью биомикроскопии и помогает ориентировочно определить степень закрытия/открытия УПК. В качестве дополнительных критериев при выполнении биомикроскопии следует учитывать: неравномерное сужение артериол и расширение венул, ампулообразное расширение сосудов, образование микроаневризм, повышение проницаемости капилляров, возникновение мелких геморрагий, появление зернистого тока крови при исследовании конъюнктивы; выявление асимметрии в изменениях переднего отрезка глаз, определение степени пигментации на эндотелии (например, веретено Крукенберга, характерного для пигментной глаукомы), отложения псевдоэксфолиаций по зрачковому краю радужной оболочки и на передней капсуле хрусталика (характерны для псевдоэксфолиативной формы заболевания), гетерохромии радужки, атрофии стромы и ее пигментной каймы.

|

5С

|

Рекомендуется гониоскопия всем пациентам с подозрением на глаукому или установленным диагнозом ПОУГ с целью выявления патологических изменений в УПК.

|

Гониоскопия позволяет провести дифференциальную диагностику между закрыто- и открытоугольной формами глаукомы; выявить признаки гониодисгенеза и пороков развития иридокорнеального угла; решить вопрос о возможности проведения лазерной операции на структурах УПК глаза и выполнить эти операции; обнаружить межокулярную асимметрию гониоскопической картины; определить места ретенции; осуществить поиск причин недостаточной эффективности гипотензивных операций

Гониоскопия основана на распознавании ориентиров угла и должна включать оценку следующих признаков: ширина угла (т. е. угол между эндотелием роговицы и корнем радужки), уровень расположения радужной оболочки; профиль периферии радужной оболочки; степень пигментации трабекулы; области иридотрабекулярных сращений или синехии.

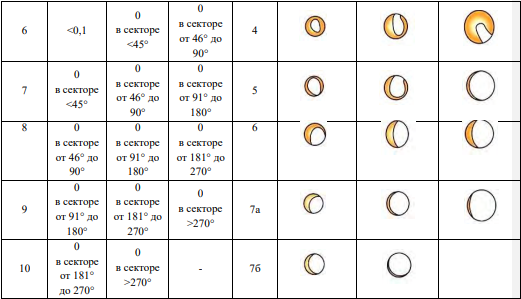

С целью систематизации результатов гониоскопического исследования целесообразно использовать классификации E.G.A. van Beuningen, G. Spaeth или R. Shaffer.

В дополнение к гониоскопии можно использовать ОКТ переднего сегмента с целью динамики изменений УПК, что не заменяет гониоскопию.

Исследование не показано пациентам с воспалительными процессами глазной поверхности и не может быть выполнена корректно у пациентов с выраженными помутнениями роговицы, гифемой.

Гониоскопия основана на распознавании ориентиров угла и должна включать оценку следующих признаков: ширина угла (т. е. угол между эндотелием роговицы и корнем радужки), уровень расположения радужной оболочки; профиль периферии радужной оболочки; степень пигментации трабекулы; области иридотрабекулярных сращений или синехии.

С целью систематизации результатов гониоскопического исследования целесообразно использовать классификации E.G.A. van Beuningen, G. Spaeth или R. Shaffer.

В дополнение к гониоскопии можно использовать ОКТ переднего сегмента с целью динамики изменений УПК, что не заменяет гониоскопию.

Исследование не показано пациентам с воспалительными процессами глазной поверхности и не может быть выполнена корректно у пациентов с выраженными помутнениями роговицы, гифемой.

|

4В

|

Рекомендуется биомикроскопия глазного дна или офтальмоскопия в условиях медикаментозного мидриаза всем пациентам с ПОУГ для оценки изменений ДЗН и сетчатки.

|

Офтальмоскопию проводят с помощью различных моделей офтальмоскопов, при проведении биомикроскопии глазного дна в условиях медикаментозного мидриаза используют бесконтактные линзы для непрямой офтальмоскопии глазного дна (для получения стереоскопического изображения). При офтальмоскопии необходимо проводить количественную и качественную характеристику параметров.

Качественные характеристики:

Качественные характеристики:

- НРП. Для определения характеристик НРП рекомендуется использовать правило ISNT (Inferior – нижний, Superior – верхний, Nasalis – назальный, Temporalis – темпоральный). В глазах с начальными или умеренно выраженными глаукомными повреждениями, потеря ткани НРП наблюдается преимущественно в нижне- и верхневисочных секторах ДЗН. В глазах с развитой глаукомной атрофией, повреждение НРП более заметно с височной стороны по горизонтальному меридиану. При далеко зашедшей глаукоме истонченный НРП располагается главным образом, в назальном секторе, причем в верхненосовом квадранте располагается его более сохранная часть, чем в нижненосовом. При оценке НРП правило ISNT можно использовать только для стандартных размеров ДЗН; при больших и малых размерах, а также при миопии с косым вхождением оценка НРП затруднена и требует исследования в динамике для выявления прогрессирования заболевания. Чувствительность и специфичность метода не превышает 80%.

- СНВС. Локальное или диффузное истончение (дефекты), которые лучше визуализируются в бескрасном свете

- кровоизлияние в зоне ДЗН - наличие

- перипапилярная атрофия - наличие и площадь.

Количественные характеристики:

● ДЗН (размер и форма, малый, средний, большой)

● экскавации (размер и форма)

● отношение максимального размера экскавации к диаметру диска зрительного нерва (Э/Д)

При исследовании глазного дна также следует обращать внимание на:

• размер и форму ДЗН;

• размер, форму и степень побледнения (розовый или деколорирован) НРП;

• размер экскавации относительно размера ДЗН, конфигурацию (характер височного края: пологий, крутой, подрытый) и глубину экскавации (мелкая, средняя, глубокая);

• показатель Э/Д;

• степень выраженности перипапиллярной хориоретинальной атрофии;

• расположение сосудистого пучка и связанные с этим симптомы «прокола» («штыка») и запустевание т.н. опоясывающего сосуда ДЗН;

• кровоизлияния на ДЗН; диаметр артериол сетчатки и состояние СНВС.

Для оценки глаукомного поражения ДЗН и его динамики при прогрессировании ГОН можно пользоваться шкалой вероятности повреждения ДЗН (DDLS, Disk Damage Likeli- hood Scale) Шкала и схема ее применения представлена в Приложении 3.3

Характерные для ПОУГ изменения ДЗН и с СНВС описаны в разделе 1.5.

|

1А

|

Рекомендуется компьютерная периметрия всем пациентам с подозрением на глаукому или установленным диагнозом ПОУГ с целью определения функциональных изменений и их мониторинга для контроля прогрессирования заболевания.

|

В современной диагностике ПОУГ периметрия остается базовым методом исследования для диагностики, наблюдения и лечения пациентов с ПОУГ.

Пороговая периметрия центрального поля зрения (100 , 240 и 300 ) «белое-на-белом» является предпочтительным методом раннего выявления дефектов поля зрения. Для оценки результатов САП используют различные индексы, такие как средний дефект или среднее отклонение (MD), очаговые дефекты (PSD, LV), а также разные диагностические тесты, подтверждающие результаты компьютерного анализа прогрессирования при исследовании в динамике. САП трудно воспроизводима у пациентов с низкой остротой зрения и сниженным интеллектом. В далекозашедшей стадии приемлемой альтернативой может быть периметрия по Гольдману для определения периферических границ ПЗ, или использование тестов, предусмотренных для низкой остроты зрения со стимулом больше стандартного размера. Целесообразно учитывать степень выраженности асимметрии приведенных выше параметров для постановки диагноза. Частота проведения периметрии зависит от скорости прогрессирования заболевания.

При динамическом наблюдении рекомендуется использовать один базовый метод периметрии для корректного сравнения полученных результатов.

Иные диагностические методы исследования

При отсутствии убедительных данных для постановки диагноза или определения прогрессирования заболевания, возможно выполнение ряда дополнительных (уточняющих) методов исследований, проведение которых возможно в условиях офтальмологического кабинета (консультативно-диагностического отделения), офтальмологического отделения или офтальмологического.центра.

Структурные и функциональные методики (тесты) непрерывно совершенствуются, становясь все более чувствительными к самым ранним изменениям. Разрыв между наблюдаемыми функциональными потерями и предшествующими им структурными изменениями, с точки зрения сопоставления этих двух видов стратегии наблюдения - неуклонно уменьшается. Структурные изменения превалируют в начале болезни (подозрение на глаукому, начальная стадия). На развитой стадии заболевания морфофункциональные поражения и их динамика находятся в приблизительном равновесии. На далеко зашедшей стадии - функциональные изменения преобладают и являются мишенью мониторинга ГОН.

|

3В

|

Рекомендуется кератопахиметрия всем пациентам с ПОУГ и подозрением на глаукому с целью уточнения результатов тонометрических исследований, а также для выявления одного из факторов риска.

|

Нормальное распределение показателя ЦТР во взрослой популяции составляет 473-597 мкм (среднее - 540±30 мкм). Значительные отклонения от средних значений ЦТР (±50 мкм) могут оказывать влияние на результаты тонометрии. На сегодняшний день не достигнуто согласие относительно применения алгоритмов коррекции показателей тонометрии по данным ЦТР. Целесообразно проводить деление роговиц на тонкие (481-520 мкм), средние (521-560 мкм) и толстые (>561 мкм), и учитывать связанный с этим риск.

|

2С

|

Рекомендуется оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (оптическая когерентная томография, ОКТ) пациентам при подозрении на глаукому, с ПОУГ в начальной и развитой стадии на этапе диагностики и в ходе регулярного мониторинга с целью выявления количественных изменений ДЗН и сетчатки.

|

Данные, полученные при помощи ОКТ, не следует трактовать как окончательный диагноз.

Это статистические данные, результаты сравнения показателей пациента с нормативной базой данных прибора. Полученные результаты необходимо сопоставлять с клинической картиной во избежание ложных выводов, особенно, в случае нестандартных вариантов ДЗН, показатели которых отсутствуют в базе. Ключевое значение при проведении ОКТ имеет первое исследование, важно его высокое качество, так как оценка прогрессирования в дальнейшем проводится при сравнении с исходным изображением. Частота повторных исследований зависит от скорости прогрессирования ПОУГ.

Метод может также определить прогрессирование глаукомы на любой стадии в совместной интерпретации с данными периметрического исследования.

|

5С

|

Рекомендуется электроретинография пациентам в случае необходимости углубленного анализа функциональных нарушений с целью оценки электрической активности сетчатки.

|

Решение о назначении дополнительных методов исследования принимает врач по результатам базового обследования. Наибольшей специфичностью и чувствительностью при глаукоме обладает ПЭРГ, которая отражает активность самих ганглиозных клеток и может выступать в качестве предиктора структурных изменений сетчатки. Для оценки функционального состояния макулярной зоны сетчатки принимают во внимание компонент ПЭРГ Р50, для оценки функционального состояния зрительного нерва ‒ компонент ПЭРГ N95.

Для верификации диагноза и дифференциальной диагностики ПОУГ возможно применение других дополнительных методов обследования: тонография, нагрузочноразгрузочные пробы для исследования регуляции ВГД.

Лечение

Глава 3. Лечение

Цель лечения глаукомы заключается в поддержании у пациента зрительных функций и связанного с ним качества жизни.

|

2А

|

Рекомендуется снижение уровня ВГД всем пациентам с ПОУГ с целью предотвращения прогрессирования ГОН.

|

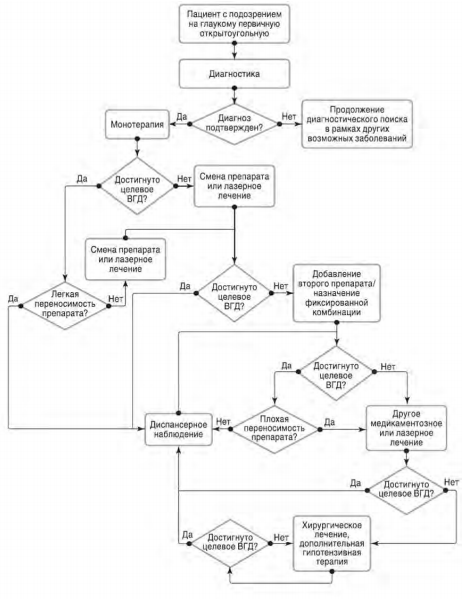

Лечение следует начинать в том случае, когда собраны все диагностические данные, подтверждающие болезнь. Уровень ВГД может быть понижен с использованием местной медикаментозной терапии, лазерного лечения или хирургических методов (как в случае использования отдельного метод, так и в комбинации). Преимущества и риски применения каждого из методов лечения должны быть обсуждены с пациентом. Следует стремиться к использованию пациентом минимального количества ЛС с возможностью патогенетически обоснованного выбора препаратов, основываясь, в первую очередь, на данных их клинической эффективности.

Продолжительное применение ЛС приводит к снижению гипотензивного эффекта, что требует своевременной коррекции проводимой терапии при выявлении признаков субкомпенсации офтальмотонуса.

До назначения лечения следует определить предполагаемый уровень «целевого» давления с учетом исходных значений офтальмотонуса, стадии заболевания, потенциальной скорости его прогрессирования, возраста и ожидаемой продолжительности жизни пациента, а также дополнительных факторов риска.

«Целевое» давление не может быть определено с какой-либо достоверностью у конкретного пациента, не существует утвержденного алгоритма для его установления, однако это не отрицает его применения в клинической практике. Используется стратегия определения «целевого» давления, основанная на процентном снижении офтальмотонуса от исходного. У всех пациентов с ПОУГ необходимо стремиться к максимальному снижению уровня ВГД, исходя из стадии заболевания. В качестве оптимальной характеристики верхней границы офтальмотонуса на фоне лечения можно использовать указанные ниже его значения, принимая во внимание исходные зоны нормы (см. раздел 2.4) (табл.6).

Таблица 6. Оптимальные значения верхней границы офтальмотонуса на фоне лечения

|

Стадия глаукомы

|

Pt (мм рт.ст.)

|

Po (мм рт.ст.)

|

|

I, начальная

|

20-22

|

16-18

|

|

II, развитая

|

19-20

|

15-16

|

|

III, далеко зашедшая

|

16-18

|

12-14

|

Индивидуальный подход к лечению глаукомы заключается в его адаптации к потребностям конкретного пациента. Пациенты с выраженным снижением зрительных функций или молодые пациенты с манифестацией заболевания должны получать более агрессивное лечение и находиться под более пристальным наблюдением, чем пациенты с низким риском ухудшения зрительных функций.

Необходим пересмотр уровня «целевого» давления при подтверждении прогрессирования ГОН, подразумевая необходимость дополнительного понижения ВГД на 20% от ранее достигнутого уровня. Применение местных гипотензивных препаратов возможно в комбинации друг с другом, а также в сочетании с лазерными и хирургическими методами лечения.

Медикаментозное лечение

|

2А

|

Рекомендуется назначить местную медикаментозную терапию всем пациентам с ПОУГ с целью снижения ВГД.

|

Хотя лазерное и хирургическое лечение могут эффективно уменьшить ВГД, лечение с помощью гипотензивных глазных капель остается во всем мире предпочтительным стартовым лечением из-за его благоприятного профиля риска и пользы. При выборе гипотензивного препарата необходимо учитывать его эффективность, возможные побочные эффекты, схему дозирования, необходимый процент снижения ВГД от исходного уровня, потенциальную стоимость, доступность.

|

1В

|

Рекомендуется назначить монотерапию пациентам с впервые уставленным диагнозом ПОУГ в качестве стартовой терапии для снижения ВГД и достижения «целевого» давления.

|

В качестве препаратов первого выбора используются аналоги простагландинов и простамиды, селективные и неселективные бета-адреноблокаторы, местные ингибиторы карбоангидразы, альфа-2-адреномиметики. Максимальной гипотензивной активностью обладают аналоги простагландинов и простамиды. Препараты других фармакологических групп (местные ингибиторы карбоангидразы, альфа-2-адреномиметики, селективные бетаадреноблокаторы) в качестве препаратов стартовой терапии применяют реже из-за их меньшей гипотензивной эффективности. Применение парасимпатомиметиков у пациентов с ПОУГ возможно в отдельных клинических ситуациях (пигментная форма ПОУГ, подготовка к проведению лазерных и хирургических вмешательств).

Применение антиглаукомных препаратов сопряжено с наличием противопоказаний и побочных эффектов, которые следует принимать во внимание при выборе группы ЛС. Основные фармакологические группы гипотензивных препаратов и механизм их действия представлены в таблице 7.

Таблица 7. Основные фармакологические группы гипотензивных антиглаукомных препаратов и механизм их действия

|

Фармакологическая группа

|

МНН

|

Форма выпуска, упаковка

|

Снижение уровня ВГД, %

|

Противопоказания

|

Побочные эффекты

|

|

Улучшающие отток внутриглазной жидкости

|

|||||

|

Аналоги простагландинов

|

Латанопрост 0,005%

|

Капли глазные по 2,5 мл во флаконах-капельницах

|

25-35

|

Повышенная чувствительность к компонентам препарата

|

Со стороны органа зрения: гиперемия конъюнктивы, жжение, покалывание, ощущение инородного тела, зуд, увеличение пигментации кожи вокруг глаз, изменение ресниц, дистихиаз, фотофобия. Увеличение пигментации радужной оболочки (зелено-коричневой, голубой/серо-коричневой или желто-коричневой радужки), псевдопемфигоид конъюнктивы, киста радужной оболочки, эрозия роговицы, отек роговицы, редко ирит, увеит, отек макулы, очень редко атрофия периорбитальной жировой ткани, Системные: одышка, боль в груди/ стенокардия, боль в мышцах, обострение бронхиальной астмы; со стороны кожи: сыпь, кожный зуд, со стороны опорно-двигательной системы: миалгия, артралгия.

|

|

Тафлупрост 0,0015%**

|

Монодозы по 0,3 мл в тюбиках-капельницах, 30 шт., либо флакон 2,5 мл

|

25-35

|

|||

|

Травопрост 0,004%

|

Капли глазные по 2,5 мл во флаконах-капельницах

|

25-35

|

|||

|

Простамиды

|

Биматопрост 0,03%

|

Капли глазные по 2,5 мл во флаконах-капельницах

|

25-35

|

||

|

М-холиномиметики (парасимпат омиметики)

|

Пилокарпина гидрохлорид ** 1%, 2%, 4%

|

Капли глазные по 1,5 мл в тюбиках-капельницах или во флаконах по 5, 10 и 15 мл

|

20-25

|

Повышенна я чувствительность к компонентам препарата, Ирит, иридоциклит и другие состояния, при которых не рекомендуется сужение зрачка, отслойка сетчатки в анамнезе, миопия высокой степени с опасностью отслойки. Желателен отказ в период кормления грудью.

|

Местные: боль в глазах, миопия, спазм аккомодации, нечеткость зрения, нарушение сумеречного зрения, слезотечение, поверхностный кератит, фолликулярный конъюнктивит,

Системные: кишечные спазмы, бронхоспазм, головная боль |

|

Снижающие продукцию внутриглазной жидкости

|

|

||||

|

Неселективные бета-адреноблокаторы

|

Тимолол* * 0,25%, 0,5% Тимолол ** 0,1%

|

Капли глазные по 5-10 мл во флаконах-капельницах; Гель глазной по 5 г во флаконе-капельнице

|

20-25

|

Повышенна я чувствительность к компонентам препарата, Системные: Бронхиальная астма, ХОБЛ, синусовая брадикардия (<60 ударов /минута), острая и хроническая сердечная недостаточность, A/V блокада II- III степени, синоатриальная блокада, синдром слабости синусного узла. Местные: дистрофические заболевания роговицы, тяжелые аллергические воспаления слизистой оболочки носа. Также противопоказанием является кормление грудью, ранний детский возраст.

|

Местные: жжение и зуд в глазах, слезотечение, гиперемия конъюнктивы, поверхностный кератит, сухость глаз, гипестезия роговицы, аллергический блефароконъюнктивит Системные: брадикардия, аритмия, сердечная недостаточность, коллапс, A/Vблокада, снижение АД, преходящие нарушения мозгового кровообращения, одышка, бронхоспазм, легочная недостаточность, головная боль, головокружение, слабость, периферические отеки, гипогликемия, может маскироваться при инсулин зависимом сахарном диабете, ночная системная артериальная гипотензия, депрессия, половая дисфункция

|

|

Селективные бета-адреноблокаторы

|

Бетаксолол 0,25%, 0,5%

|

Капли глазные по 5 мл во флаконах-капельницах

|

±20

|

Повышенная чувствительность к компонента м препарата, Системные: тяжелая обструктивная дыхательная недостаточность, синусовая брадикардия (<60 ударов / мин), острая и хроническая сердечная недостаточность, A/V блокада II- III степени, синоатриальная блокада, синдром слабости синусного узла.

|

Местные: жжение, покалывание, более выраженное чем при использовании неселективных препаратов Системные: респираторные и кардиальные побочные эффекты менее выражены, чем при использовании неселективных препаратов, депрессия, эректильная дисфункция.

|

|

Альфа- и бета-адреноблокаторы

|

Бутиламиноги д роксипропоксифе ноксиметил метилоксадиазол 1%; 2%**

|

Капли глазные по 1,5 мл в тюбиках-капельницах, по 5 мл во флаконахк-апельницах

|

20-25

|

|

|

|

Ингибиторы карбоангидразы (общие и местные)

|

Ацетазоламид* * 250 мг

|

Таблетки 250 мг

|

30-40

|

Острая почечная недостаточность, уремия, печеночная недостаточность, гипокалиемия, гипонатриеми, метаболический ацидоз, гипокортицизм, болезнь Аддисона, сахарный диабет, первый триместр беременности, период лактации, детский возраст до 3-х лет. Повышенная чувствительность к сульфаниламидам

|

Системные: апластическая анемия, тромбоцитопения, акранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопеническая пурпура, панцитопения, анафилактические реакции, снижение аппетита, снижение вкуса, метаболический ацидоз, жажда, парестезии, нарушение слуха, шум в ушах, тошнота, рвота, диарея, депрессия, раздражительность, спутанность сознания, снижение либидо, камни в почках, гематурия, кристаллурия, полиурия, почечная недостаточность, почечная колика, фотосенсибилизация, зуд, сыпь, эритема, крапивница, артралгии, слабость, усталость, трпнзиторная миопия, сонливость, головная боль.

|

|

Бринзолам ид 1%

|

Суспензия глазная по 5 мл во флаконах-капельницах

|

20

|

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые заболевания почек и печени. Повышенная чувствительность к сульфаниламидам. Дорзоламид 2%- противопоказан к назначению при беременности, в периоде лактации и у новорожденных в возрасте менее 1 недели

|

Местные: затуманивание зрения, блефарит, дерматит, сухость в глазу, ощущение инородного тела, зуд, жжение, поверхностный точечный кератит, слезотечение, диплопия, конъюнктивит, иридоциклит, транзиторная миопия, отек роговицы Системные: головная боль, ринит, носовые кровотечения, горький или необычный вкус во рту, гипертония, одышка, боль в грудной клетке, сухость во рту, диспепсия, тошнота, диарея, боль в пояснице, фарингит, алопеция, аллергические реакции, крапивница, бронхоспазм, затруднение дыхания, токсический эпидермальный некролиз, ангионевротический отек, головокружение, парестезии, уролитиаз, ангионевротический отек

|

|

|

Дорзоламид ** 2%

|

Капли глазные по 5-10 мл во флаконах-капельницах

|

20

|

|||

|

Улучшающие отток и снижающие продукцию внутриглазной жидкости

|

|||||

|

Альфа2- селективный адреномиметик

|

Бримонидин 0,15%; 0,2%

|

Капли глазные по 5-10 мл во флаконах-капельницах

|

18-25

|

Повышенная чувствительность к компонента м препарата, сопутствующее лечение ингибитора ми моноаминоксидазы (МАО) для приема внутрь. Детский возраст до 2 х лет. Очень низкая масса тела у взрослых до 20 кг. Период кормления грудью

|

Местные: аллергический блефароконъюнктивит, гиперемия конъюнктивы, зуд, жжение, отек конъюнктивы, фотосесибилизация, кровоизлияние в конъюнктиву, слезотечение, слизистое отделяемое из глаз, сухость и раздражение глаз, кератит, кератопатия, выпадение полей зрения, кровоизлияния в стекловидное тело, плавающие помутнения в стекловидное тело, снижение остроты зрения, эрозия роговицы, ячмень, контактный дерматит. Системные: головная боль, общая слабость, сонливость, головокружение, бессонница, колебания АД, бронхит, кашель, одышка, сухость слизистой оболочки носа, апноэ, сыпь, диспепсия, сухость слизистой оболочки полости рта, гриппоподобный синдром, гиперхолестеринемия, общие аллергические реакции, астения, утомляемость, извращение вкуса.

|

|

2В

|

Не рекомендуется применение местных неселективных бета-адреноблокаторов у пациентов с системными противопоказаниями (сердечно-сосудистые и бронхо- легочные заболевания, в частности аритмии, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма), и/или получающих системные бета-адреноблокаторы для исключения возможного суммирования неблагоприятных эффектов, развития системных побочных осложнений и снижения гипотензивного эффекта терапии.

|

|

5С

|

Рекомендуются бесконсервантные гипотензивные антиглаукомные капли пациентам с заболеваниями тканей глазной поверхности, с дисфункцией мейбомиевых желез и хроническими аллергическими реакциями, в качестве препаратов стартовой терапии с целью снижения ВГД.

|

|

5С

|

Рекомендуется перевод пациента на препарат монотерапии из другой фармакологической группы в случаях:

• неудовлетворительной переносимости ЛС стартовой терапии; • при хорошей его переносимости, но при отсутствии достижения «целевого» уровня офтальмотонуса. |

При использовании в качестве стартовой терапии аналогов простагландинов и простамидов возможна замена ЛС в рамках данной группы, а перевод на препарат другой фармакологической группы нецелесообразен.

|

5С

|

Рекомендуется добавить второе ЛС/назначить комбинированный препарат пациентам с ПОУГ при неэффективности монотерапии для достижения давления цели.

|

Целесообразно комбинировать препараты с различным механизмом действия: улучшающие отток и снижающие секрецию ВГЖ. Для повышения гипотензивной эффективности и приверженности пациентов к проведению медикаментозного лечения глаукомы применяют препараты в виде фиксированных комбинированных форм, содержащие вещества, которые, имея различный механизм гипотензивного действия, при комбинации обладают аддитивным эффектом (таблица 8). У пациентов в развитой и далекозашедшей стадиях ПОУГ и/или исходно очень высоком уровне давления возможен более быстрый переход или старт с комбинированного лечения. Необходимо избегать назначения ЛС, относящихся к одной и той же фармакологической группе (например, нельзя комбинировать два разных бета-адреноблокатора или два аналога простагландина).

Таблица 8. Фиксированные комбинации антиглаукомных препаратов

|

Варианты фиксированных комбинаций

|

МНН

|

Форма выпуска, упаковка

|

|

Аналоги простагландинов и простамидов* и бета-адреноблокаторы

|

латанопрост 0,005% / тимолол 0,5%

|

Капли глазные по 2,5 мл во флаконах-капельницах

|

|

травопрост 0,004% / тимолол 0,5%

|

Капли глазные по 2,5 мл во флаконах-капельницах

|

|

|

тафлупрост 0,0015% / тимолол 0,5%

|

Капли глазные по 0,3 мл в тюбиках-капельницах, 30 шт.

|

|

|

биматопрост 0,03%* / тимолол 0,5%

|

Капли глазные по 3 мл во флаконах-капельницах

|

|

|

Альфа-2-адреномиметики и бета-адреноблокаторы

|

бримонидин 0,2% / тимолол 0,5%

|

Капли глазные по 5 мл во флаконах-капельницах

|

|

Местные ингибиторы карбоангидразы и бета-адреноблокаторы

|

бринзоламид 1% / тимолол 0,5%

|

Капли глазные по 5 мл во флаконах-капельницах

|

|

дорзоламид 2% / тимолол 0,5%

|

Капли глазные по 5, 7 или 10 мл во флаконах-капельницах; Капли глазные по 0,4 мл в тюбиках- капельницах, 10, 20, 30, 60 или 90 шт.

|

|

|

Альфа- и бета-адреноблокатор и центральный селективный альфа2- адреномиметик

|

бутиламиногидроксипро-поксифеноксиметил метилоксадиазол 1% / клофелин 0,25%

|

Капли глазные по 1,5 мл в тюбиках-капельницах, 5 шт.

|

|

Бета-адреноблокаторы и парасимпатомиметики

|

тимолол 0,5% / пилокарпин 2%, 4%

|

Капли глазные по 5 мл во флаконах-капельницах

|

|

Местные ингибиторы карбоангидразы и альфа-2- адреномиметики

|

Бринзоламид 1%/ бримонидина тартрат 0,2%

|

Капли глазные по 5 мл во флаконах-капельницах

|

|

3В

|

Рекомендуется усилить фиксированную комбинацию дополнительным препаратом и рассмотреть возможность выполнения лазерного или хирургического вмешательства пациентам с ПОУГ в случае, если уровень «целевого» давления не достигнут, с целью его достижения.

|

Возможна замена компонентов антиглаукомных комбинаций в случае отсутствия достижения «целевого» уровня ВГД. Применение более 3 (трех) лекарственных средств одновременно не рекомендовано. Увеличение кратности инстилляций антиглаукомных гипотензивных препаратов приводит к снижению приверженности к выполнению назначений, уменьшению эффективности и увеличению числа побочных эффектов.

Понижение уровня ВГД на фоне проводимого медикаментозного лечения у больных с ГНД происходит в меньшей степени, по сравнению с другими клинико- патогенетическими формами ПОУГ. В этой связи для лечения нередко требуется использование максимально переносимой медикаментозной терапии, а также более активное применение лазерного и хирургического методов лечения.

ПЭГ более резистентна к традиционной медикаментозной терапии, и, зачастую характеризуется более высоким исходным уровнем ВГД с выраженными суточными колебаниями, сопровождаясь более высокой скоростью прогрессирования болезни. В связи с этим для достижения “целевого” уровня ВГД обычно используют большее количество ЛС и более ранний переход к лазерному и хирургическому этапам лечения.

|

5С

|

Рекомендуется коррекция местной гипотензивнойтерапии беременным/кормящим пациенткам с ПОУГ для достижения давления цели с учетом риска тератогенного воздействия препаратов на плод, течение беременности и на оворожденного в период лактации.

|

Ни один из антиглаукомных препаратов не классифицирован как безопасный или полностью противопоказанный при беременности. препараты для местного лечения ПОУГ назначаются лишь в том случае, если потенциальная польза лечения оправдывает потенциальный риск для плода. Основные принципы назначения ЛС: использовать минимальное количество препаратов, достаточное для достижения давления цели, обсудить лечение с акушеромгинекологом и педиатром, уменьшить системное всасывание препарата (при легком нажатии пациентом на область внутреннего угла глаза или применении окклюдоров). Наиболее чувствительным периодом является первый триместр беременности из-за возможного тератогенного воздействия на плод систематически применяемых гипотензивных препаратов. Учитывая возможное снижение ВГД в период беременности у некоторых пациенток, может рассматриваться временное прекращение местного гипотензивного лечения в условиях тщательного наблюдения. В период беременности возможно назначение бета-адреноблокаторов, альфа 2-адреномиметиков, и / или местные ингибиторы карбоангидразы. Аналоги простагландинов следует использовать с осторожностью по причине влияния на тонус матки. Поэтому при появлении признаков гипертонуса матки необходимо прекратить их применение. На 9-м месяце беременности бета-адреноблокаторы и альфа 2- адреномиметики следует отменить во избежание осложнений у новорожденного. Использование местных ингибиторов карбоангидразы может быть продолжено. В период лактации предпочтительнее назначать местные ингибиторы карбоангидразы и аналоги простагландинов. Лазерная трабекулопластика может быть стартовым или дополнительным вмешательством у беременных и кормящих женщин. В некоторых случаях может быть рассмотрен вариант антиглаукомной хирургии.

Лазерное лечение

Лазерные вмешательства подразделяются на:

1) направленные на восстановление оттока ВГЖ:

- лазерная трабекулопластика (ЛТП);

- селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ);

- лазерная иридотомия;

- лазерная десцеметогониопунктура (ЛДГП);

- гидродинамическая активация оттока (лазергониотрабекулопунктура);

- YAG-лазерная активация трабекулы

2) направленные на снижение продукции ВГЖ:

- лазерная транссклеральная циклофотокоагуляция.

- микроимпульсная лазерная циклокоагуляция эндоскопическая лазерная циклодеструкция

Преимуществами лазерных вмешательств являются:

- малая травматичность процедур;

- отсутствие серьезных интра- и послеоперационных осложнений;

- возможность выполнения вмешательства в амбулаторных условиях; возможность проведения повторных лазерных вмешательств при снижении гипотензивного эффекта в отдаленном послеоперационном периоде.

|

2В

|

Рекомендуется проведение лазерной трабекулопластики (ЛТП) пациентам с ПОУГ для снижения ВГД в начальной и развитой стадии заболевания с умеренно повышенным уровнем ВГД как альтернативная стратегия медикаментозной терапии; при далекозашедшей стадии – при наличии противопоказаний к хирургическому лечению; при неэффективности гипотензивной медикаментозной терапии; необходимости оптимизации гипотензивного режима (с целью уменьшения числа используемых антиглаукомных препаратов); при наличии системных и местных нежелательных явлений, вызванных антиглаукомными препаратами, и противопоказаний к их применению; при потенциальном несоблюдении медикаментозного режима.

|

Ожидаемое среднее снижение ВГД может составить 20-25% (6-9 мм рт.ст.). По результатам исследования по «продвинутым» стадиям глаукомы (Advanced Glaucoma Intervention Study, AGIS) ЛТП чаще неэффективна у молодых пациентов (менее 40 лет). Гипотензивный эффект ЛТП оценивается через 1-2 месяца после процедуры. Характерна низкая эффективность повторных процедур ЛТП. Эффективность снижения ВГД не различается значительно для аргоновой/диодной и селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ), но инвазивность и частота осложнений при СЛТ значительно ниже. Повторная ЛТП возможна через 1 год, если эффект от первой процедуры был продолжительным и достаточным для снижения ВГД. Выполнение СЛТ целесообразно при выраженной степени пигментации трабекулы (II-IV), отмечена сопоставимая с первичной операцией эффективность повторных процедур. ЛТП и СЛТ не рекомендованы при далекозашедшей стадии глаукомы, высоком уровне ВГД, плохой визуализации структур УПК.

Необходим контроль ВГД через 30 минут и 2 часа после выполнения ЛТП пациентам с ПОУГ для определения степени выраженности реактивной гипертензии, величина которой может составлять более 10 мм рт. ст. [206]. Назначение местной противовоспалительной терапии в течение 4-7 дней после ЛТП уменьшает вероятность послеоперационных осложнений (реактивной гипертензии, посткоагуляционного увеита, периферических гониосинехий).

Как альтернатива ЛТП и СЛТ предложены YAG-лазерная активация трабекулы, лазергониотрабекулопунктура и гидродинамическая активация оттока, которые проводятся, как при выраженной, так и при слабой степени пигментации структур дренажной зоны УПК.

|

5С

|

Рекомендуется лазерная иридотомия (иридэктомия) (ЛИ) пациентам при пигментной глаукоме и синдроме пигментной дисперсии для устранения обратного зрачкового блока и для устранения смещения корня и периферической части радужки, что в конечном итоге предупредит пигментную блокаду дренажной зоны.

|

ЛИ выполняется с помощью Nd: YAG и /или аргонового лазера. Опубликованные к настоящему времени систематические обзоры свидетельствуют о недостаточности убедительных доказательств эффективности ЛИ при пигментной форме ПОУГ.

|

5С

|

Рекомендуется лазерная гониодесцеметопунктура пациентам с ПОУГ с недостаточным снижением уровнем ВГД или предполагаемым снижением гипотензивного эффекта после проведенной ранее непроникающей глубокой склерэктомии (НГСЭ).

|

Сроки выполнения ЛДГП зависят от конкретной клинической ситуации и колеблются в среднем от нескольких дней до нескольких месяцев после проведения НГСЭ. ЛГП в ранние послеоперационные сроки является эффективной и безопасной опцией, существенно повышающей долгосрочную гипотензивную эффективность непроникающей глубокой склерэктомии. Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза позволяет произвести оценку внутренней фистулы и помочь в определении сроков и показаний к выполнению лазерной гониодесцеметопунктуры после НГСЭ.

|

2С

|

Рекомендуется проведение лазерной транссклеральной циклокоагуляции пациентам с ПОУГ в случае безуспешности предыдущего лечения ПОУГ (в т.ч. хирургического), преимущественно при далекозашедшей и терминальной стадиях, а также болящей глаукоме с высоким уровнем ВГД (для снижения уровня ВГД и/или купирования болевого синдрома).

|

Применяются 2 (две) разновидности лазерной циклофотокоагуляции: транссклеральная и эндоскопическая. При проведении процедуры необходимо оценить возможные риски осложнений, в том числе послеоперационное воспаление, снижение зрения, гипотонию, субатрофию глазного яблока. Выполнение эндоскопической процедуры возможно одномоментно в сочетании с удалением катаракты или на артифакичном глаза. Микроимпульсная циклофотокоагуляция используется у пациентов с рефрактерной и/или терминальной глаукомой.

Хирургическое лечение

|

5С

|

Рекомендуется хирургическое лечение пациентам с ПОУГ с целью достижения «целевого» давления для предотвращения клинически значимого прогрессирования заболевания при:

|

Выбор метода хирургического вмешательства определяется:

- уровнем исходного и «целевого» ВГД;

- анамнезом (предшествующей лекарственной терапией и хирургией),

- стадией глаукомы, скоростью прогрессирования заболевания;

- профилем риска (единственный глаз, профессия, рефракция, сопутствующие заболевания);

- предпочтениями и опытом хирурга;

- мнением и ожиданиями пациента, его предполагаемой приверженностью лечению в послеоперационном периоде

Все хирургические вмешательства можно подразделить на несколько видов:

- проникающие (трабекулэктомия и ее модификации) и непроникающие (непроникающая глубокая склерэктомия, вискоканалостомия), которые создают новые или стимулируют существующие пути оттока, в том числе с имплантацией дренажей;

- циклодеструктивные (криоциклодеструкция цилиарного тела, лазерная транссклеральная циклокоагуляция, эндоциклокоагуляция), способствующие угнетению продукции ВГЖ.

Трабекулэктомия остается эталоном хирургического лечения при развитой и далекозашедшей стадиях заболевания, поскольку позволяет добиться стойкого снижения ВГД, обеспечивает в дальнейшем меньшую потребность в медикаментозном лечении, однако при проведении трабекулэктомии отмечается высокий риск развития послеоперационных осложнений (прогрессирование катаракты, гипотония, а также осложнения связанные с фильтрационной подушкой), в связи с чем, пациенты нуждаются в тщательном наблюдении в раннем послеоперационном периоде. Непроникающие операции имеют менее выраженный гипотензивный эффект по сравнению с трабекулэктомией, методика более сложная для выполнения, часто требуется лазерная гониодесцеметопунктура для дополнительного снижения ВГД. Однако, при непроникающих операциях наблюдается меньшая частота интра- и послеоперационных осложнений, а также минимальная потребность в послеоперационном наблюдении и лечении, что позволяет рекомендовать эти методики для определенной категории пациентов с высоким риском осложнений трабекулэктомии.

После проведенной операции у ряда пациентов на различных сроках наблюдения отмечается снижение гипотензивного эффекта, что, как правило, связано с избыточным рубцеванием вновь созданных путей оттока за счет возникновения склеро- склеральных и склероконъюнктивальных сращений. При проникающих или непроникающих операциях с целью профилактики процессов избыточного рубцевания необходима их интра- и послеоперационная коррекция при наличии факторов риска рубцевания конъюнктивы (в т.ч. молодой возраст, воспалительные заболевания глаза, продолжительная местная медикаментозная терапия с использованием нескольких препаратов, афакия, предшествующая интраокулярная хирургия в сроке менее трех месяцев, после операций с разрезом конъюнктивы, а также при неэффективной предшествующей фильтрационной хирургии). Она включает в себя усовершенствование этапов операции (применение вискоэластиков, регулируемых швов и др.), применение дренажей, процедуру нидлинга (от анг. needle - игла) – трансконъюнктивальную ревизию зоны фильтрации. Возможно проведение повторных операций. В каждом случае важно оценивать возможные риски и необходимость достижения более низкого ВГД при выборе метода коррекции избыточного рубцевания имплантация дренажных устройств рекомендована в наиболее сложных случаях.

|

5С

|

Рекомендуется имплантация дренажных устройств пациентам с ПОУГ с целью достижения «целевого» давления для предотвращения клинически значимого прогрессирования заболевания в случаях, когда операции непроникающего и/или проникающего вида были неэффективны или предположительно будут недостаточно эффективными.

|

Выбор дренажного устройства зависит от технических возможностей и предпочтений хирурга. Как правило, дренажи с трубками (дренаж Ahmed) являются резервными вмешательствами при наличии факторов риска недостаточной эффективности трабекулэктомии с применением антиметаболитов, хотя в недавних исследованиях было продемонстрировано, что их имплантация эффективна и безопасна в качестве первичного хирургического вмешательства.

Антиглаукомные дренажи в зависимости от материала делятся на ауто-, алло- и эксплантодренажи.

1) Аутодренажи – лоскуты аутосклеры (или другой аутоткани). Их недостатками являются быстрое рубцевание и постепенная блокада путей оттока, сформированных операцией.

2) Аллодренажи ‒ биоматериалы из тканей донора. Наиболее распространенными отечественными дренажами являются дренажи из коллагена, а также губчатый аллогенный биоматериал, созданный по технологии «Аллоплант»

3) Эксплантодренажи ‒ синтетические, из полимерных и других материалов. Наиболее распространенными и часто используемыми являются гидрогелевые, композитные дренажи на основе полиактида и полиэтиленгликоля и силиконовые дренажи. По мнению большинства исследователей, основной причиной повышения уровня ВГД при использовании силиконовых дренажей является формирование соединительнотканной капсулы вокруг наружного конца дренажа.

Дренажные системы Ahmed, Molteno и др. обычно применяют у пациентов, для которых проведение фистулизирующей операции, скорее всего, будет неэффективным. Это пациенты с риском развития избыточного рубцевания в зоне операции, с уже избыточным рубцеванием и выраженной патологией конъюнктивы вследствие ранее проведенных операций, активной неоваскуляризацией, афакией и другие. Дренажная хирургия позволяет продлить гипотензивный эффект операций и установить относительно контролируемый уровень ВГД, способствующий замедлению прогрессирования оптической нейропатии.

|

5С

|

Рекомендуется криоциклодеструкция цилиарного тела пациентам с ПОУГ с целью снижения ВГД и купирования болевого синдрома при отсутствии предметного зрения и высоком уровне ВГД с болевым синдромом.

|

В современной антиглаукомной хирургии более предпочтительно применение лазерных методов циклодеструкции, чем криоциклодеструкции (см. раздел 3.2). При проведении этих процедур необходимо оценить возможные риски развития осложнений, таких как послеоперационное воспаление, снижение зрения, гипотония, субатрофия глазного яблока.

Диетотерапия, обезболивание и другие методы лечения

Специальной диеты при ПОУГ не существует. Методы обезболивания применяются на этапе хирургического лечения ПОУГ, и не используются в качестве самостоятельной терапии. До настоящего времени не проведено надежных клинических исследований, подтверждающих эффективность диетотерапии и применения биологически активных добавок к пище при глаукоме. Альтернативные стратегии лечения ГОН (нейропротекция) являются предметом исследований и обсуждений.

Медицинская реабилитация

Глава 4. Медицинская реабилитация, медицинские показания и противопоказания к применению методов реабилитации

Медицинская реабилитация осуществляется в плановой форме в рамках первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Медицинская реабилитация осуществляется в следующих условиях:

- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

- стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

| 5С | Рекомендуется проведение медицинской реабилитации пациентов с ПОУГ с целью предотвращения инвалидизации, что может быть достигнуто диагностированием заболевания на начальной стадии и назначением лечения с его своевременной коррекцией в случае необходимости при регулярном диспансерном наблюдении врачаофтальмолога. |

Организация школ пациентов и их родственников, при необходимости психологическое консультирование позволят улучшить качество реабилитационных мероприятий [246].

| 5С | Рекомендуется амбулаторное наблюдение врачом-офтальмологом не менее 1 месяца всех пациентов с ПОУГ после выполнения хирургического вмешательства с целью контроля за состоянием уровня ВГД, состоянием функциональных показателей, профилактики и лечения возможных послеоперационных осложнений. |

Периодичность осмотров врачом-офтальмологом и объем исследований и манипуляций после операции определяется индивидуально. Реабилитация улучшает качество жизни, связанное со зрением, у пациентов с ПОУГ. Мультидисциплинарный подход повышает эффективность лечения и реабилитации у пациентов с ПОУГ.

| 5С | Рекомендуется массаж глазного яблока и нидлинг фильтрационной подушки всем пациентам с ПОУГ после АГО при выявлении признаков рубцевания вновь созданных путей оттока с целью восстановления пассажа ВГЖ и снижения ВГД. |

| 5С | Рекомендуется подбор средств оптической коррекции слабовидения (очки, в том числе с дополнительным увеличением и встроенными монокулярами, ручные или стационарные лупы, электронные увеличивающие приборы и другие) пациентам со слабовидением с целью повышения качества жизни. |

Госпитализация

Организация оказания медицинской помощи

Первичная специализированная медико-санитарная помощь при ПОУГ оказывается врачом-офтальмологом в поликлиническом отделении медицинской организации.

Проведение лечения (лазерных вмешательств, медикаментозного консервативного или физиотерапевтического лечения) проводится в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара или круглосуточного стационара.

Показанием для госпитализации пациентов с ПОУГ в медицинскую организацию является:

Плановая:

- необходимость выполнения оперативного лечения ПОУГ и/или лазерного лечения и/или медикаментозного лечения при невозможности проведения лечения в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара;

- проведение углубленного обследования, медикаментозного и/или лазерного лечения (при невозможности их проведения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара).

Показания к выписке пациента из медицинской организации:

- завершение курса лечения или одного из этапов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, в условиях круглосуточного или дневного стационара при отсутствии осложнений лечения, требующих медикаментозной коррекции и/или медицинских вмешательств в стационарных условиях (включая достигнутую нормализацию уровня ВГД или купирование болевого синдрома при терминальной болящей глаукоме);

- отказ пациента или его законного представителя от специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного или дневного стационара, установленной консилиумом медицинской организации, при отсутствии осложнений основного заболевания и/или лечения, требующих медикаментозной коррекции и/или медицинских вмешательств в стационарных условиях;

- необходимость перевода пациента в другую медицинскую организацию по соответствующему профилю оказания медицинской помощи. Заключение о целесообразности перевода пациента в профильную медицинскую организацию составляется после предварительной консультации по предоставленным медицинским документам и/или предварительного осмотра пациента врачами специалистами медицинской организации, в которую планируется перевод.

Профилактика

Глава 5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

Специфической профилактики глаукомы не существует. Результаты исследований, касающиеся медицинской эффективности и экономической эффективности проведения скрининга, профилактики и диспансерного наблюдения противоречивы, и не могут носить рекомендательного характера. Существует профилактика слепоты и слабовидения вследствие глаукомы.

| 5С | Рекомендуется измерение ВГД гражданам при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год с целью раннего выявления ПОУГ. |

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков ПОУГ, факторов риска, особенно при отягощенном семейном анамнезе; определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачом-офтальмологом для уточнения диагноза глаукомы.

| 5С | Рекомендуется осмотр (консультация) врачом-офтальмологом граждан в возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное ВГД, и граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, с целью раннего выявления ПОУГ. |

| 5С | Рекомендуется диспансерный осмотр всем пациентам с ПОУГ с целью контроля выполнения намеченного плана лечения, определения степени и скорости прогрессирования заболевания и изменений в факторах риска прогрессирования ПОУ, выявления неблагоприятных последствий лечения. |

У пациентов, находящихся на медикаментозной терапии, определяют эффективность и любые побочные эффекты лечения; выявляют изменения и новые назначения других специалистов по системным показаниям, которые могут повлиять на лечение глаукомы; контролируют правильность соблюдения пациентом режима гипотензивной терапии глаукомы. Пациентам после хирургических вмешательств оценивают функциональный и гипотензивный эффект операции, корректируют послеоперационное лечение (антимикробное, противовоспалительное, репаративное и др.), осуществляют контроль и лечение другой офтальмологической патологии (катаракта, увеит, диабетическая ретинопатия, синдром сухого глаза и др.). У пациентов с наличие фильтрационной подушки должны оцениваться ее высота, ширина, наличие истончения, васкуляризации, инкапсулирования, активной фильтрации и инфицирования.

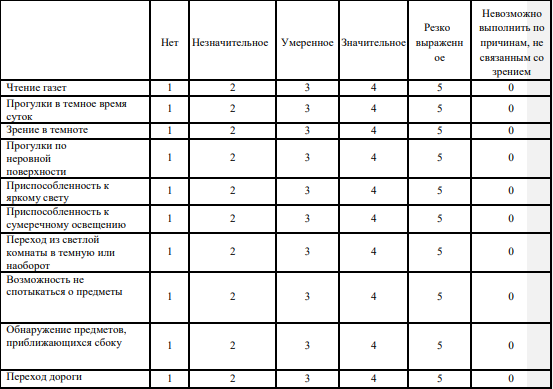

Каждый визит пациента сопровождается оценкой субъективного самочувствия больного, зрительных функций (трудности при вождении, темновая адаптация, проблемы с контрастной чувствительностью, чтением мелкого шрифта и оценкой расстояния до предметов), качества жизни и приверженности пациента к назначенному лечению. Переоценка факторов риска проводится при каждом посещении пациента.

Офтальмотонометрия производится одним и тем же методом при каждом осмотре пациента (с учетом времени суток) с оценкой наличия или отсутствия уровня давления цели. При отсутствии давления цели или флюктуации показателей может потребоваться офтальмотонометрия в разное время суток.

Гониоскопия проводится больным ПОУГ не реже одного раза в год, и чаще при риске закрытия УПК. Офтальмоскопия для оценки состояния зрительного нерва и сетчатки проводится в условиях медикаментозного мидриаза. Прогрессирование обычно происходит на протяжении длительного времени. Признаки прогрессирования ГОН со стороны ДЗН у пациентов с ПОУГ изложено в разделе 1.5. При периметрии изменения в поле зрения должны быть подтверждены хотя бы одним повторным тестом. Плохая концентрация внимания, прогрессирование катаракты, изменения размера зрачка, заболевания сетчатки и различные артефакты (оправа линз, птоз, глубоко посаженные глаза), ухудшение общего состояния здоровья могут влиять на результаты исследования. Признаки прогрессирования ГОН при периметрии у пациентов с ПОУГ изложен в разделе 2.4.

Периодичность посещений врача-офтальмолога и объем необходимых обследований при установленном диагнозе заболевания определяют исходя из конкретных задач текущего мониторинга (см. разделы 1.2; 1.4; 2.1-2.5; 3.1-3.3). Регулярный контроль за выполнением врачебных назначений позволяет повысить эффективность проводимых мероприятий.

При стабилизированном течении ПОУГ необходимо осуществлять визометрию, офтальтонометрию, офтальмоскопию, периметрию не менее одного раза в 6 месяцев, гониоскопию – не менее одного раза в год. Пациентам с нестабилизированным течением заболевания необходимы индивидуальные сроки наблюдения, в зависимости от особенностей течения глаукомного процесса, наличия сопутствующей патологии и используемых ЛС.

При наличии технической возможности выполнять ОКТ один раз в 6-12 месяцев.

При оценке качества жизни пациента возможно использование вопросников по качеству жизни с оценкой бремени болезни и бремени лечения ПОУГ (см. Приложение 3.2).

Информация

Источники и литература

-

Клинические протоколы, руководства, рекомендации Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 2020