Фибрилляция и трепетание предсердий у взрослых

Версия: Клинические рекомендации РФ 2025 (Россия)

Версия: Клинические рекомендации РФ 2025 (Россия)

Общая информация

Краткое описание

Разработчик клинической рекомендации

Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России,

Общероссийская общественная организация «Российское кардиологическое общество»,

Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России

Клинические рекомендации

Фибрилляция и трепетание предсердий

Пересмотр не позднее: 2027

Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Фибрилляция предсердий (ФП) – самая распространенная разновидность наджелудочковой тахиаритмии с хаотической электрической активностью предсердий с частотой 350-700 в минуту (с отсутствием Р-волны на ЭКГ), исключающей возможность их координированного сокращения, и, как правило, нерегулярным ритмом желудочков.

Трепетание предсердий (ТП) – наджелудочковая тахиаритмия, характеризующаяся возбуждением предсердий с частотой 250-350 в минуту («волны трепетания» с отсутствием изолинии на ЭКГ) вследствие процесса macro re-entry вокруг определенного анатомического или функционального препятствия (как правило, с участием трикуспидального клапана).

Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

I48.0 – Пароксизмальная фибрилляция предсердий

I48.1 – Персистирующая фибрилляция предсердий

I48.2 – Хроническая фибрилляция предсердий

I48.3 – Типичное трепетание предсердий. Тип I трепетания предсердий

I48.4 – Атипичное трепетание предсердий. Тип II трепетания предсердий

I48.9 – Фибрилляция предсердий и трепетание предсердий неуточненное

Классификация

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Согласно классической классификации аритмии, учитывающей течение и длительность нарушения ритма сердца, выделяют 5 типов ФП/ТП:

-

Впервые диагностированная – ФП/ТП, которая не была диагностирована ранее, независимо от продолжительности аритмии, наличия или тяжести связанных с ней симптомов.

-

Пароксизмальная – самостоятельно купирующаяся, в большинстве случаев в течение 48 часов. Некоторые пароксизмы ФП/ТП могут продолжаться до 7 суток. Эпизоды ФП, купированные кардиоверсией в течение 7 дней, следует относить к пароксизмальной форме ФП/ТП.

-

Персистирующая – ФП, которая длится более 7 дней, включая эпизоды, купированные кардиоверсией или медикаментозно спустя 7 суток и более.

-

Длительно персистирующая – длительный эпизод ФП/ТП более 1 года при условии выбора стратегии контроля ритма.

-

Постоянная – форма ФП/ТП, когда совместно пациентом и врачом принято согласованное решение не осуществлять попытки восстановления СР. Соответственно, проведение интервенционных вмешательств, направленных на контроль ритма, по определению не требуется. Однако если решение пересматривается в пользу стратегии контроля ритма, то аритмию следует классифицировать повторно в зависимости от длительности ФП/ТП.

Комментарий: кроме того, в последнее время с усовершенствованием технологий интервенционных и хирургических методов лечения ФП/ТП, стали также выделять дополнительный вариант аритмии – раннюю персистирующую форму ФП, подразумевающую наличие нарушения ритма сердца длительностью от 7 дней до 3-х месяцев. Важность выделения данной формы нарушения ритма сердца базируется на ожидаемых результатах от планируемого лечения и имеющихся сведениях, подтверждающих потенциальных успех как антиаритмической терапии, так и интервенционных процедур [23, 24].

Согласно классификации H.Wells (1979) выделяют два типа ТП:

Типичное трепетание (Тип I). Наблюдается у 90% пациентов. Характеризуется распространением волны macro re-entry против часовой стрелки (наиболее часто) или по часовой стрелке (существенно реже) вокруг трехстворчатого клапана. Характерной особенностью данного типа ТП является обязательное повторное прохождение волны возбуждения по так называемому кавотрикуспидальному истмусу (перешейку).

Атипичное трепетание (Тип II). К атипичному ТП относятся все остальные виды предсердного macro re-entry, не включающие в состав цепи повторного входа возбуждения область кавотрикуспидального истмуса.

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

ФП – сложноорганизованная аритмия, механизмы развития которой многообразны и дополняют друг друга. Пусковым механизмом нарушения ритма сердца могут служить кардиальные и экстракардиальные патологии, приводящие к аритмогенной трансформации миокарда предсердий, инициации аритмии и запуску каскада электрических и нейрогуморальных изменений, которые способствуют его поддержанию [8-10].

Развитие и сохранение ФП и ТП, как и любого устойчивого нарушения ритма сердца, невозможно без наличия триггера, запускающего аритмию, и субстрата, ее поддерживающего. В большинстве случаев развитие устойчивого пароксизма происходит на фоне структурного ремоделирования миокарда предсердий.

В большинстве случаев определить точную этиологию ФП не представляется возможным. Наряду с этим существует ряд ассоциированных клинических состояний, являющихся маркерами повышенного риска развития нарушения ритма сердца. К ним относятся:

-

Приобретенные или врожденные структурные патологии миокарда, перикарда, клапанного аппарата и/или магистральных сосудов [11].

-

Артериальная гипертензия (АГ); повышает риски развития не только ФП, но и ОНМК и тромбоэмболических осложнений.

-

Ишемическая болезнь сердца (ИБС); выявляется у 20% пациентов с ФП [12, 13]. Механизм патогенетического влияния обусловлен в том числе и ишемией кардиомиоцитов предсердий.

-

Клинически выраженная сердечная недостаточность (СН) II-IV функционального класса по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA) [12, 13]. ФП встречается у 30-40% пациентов с СН III-IV ФК.

-

Нарушение функции щитовидной железы. В последних эпидемиологических исследованиях гипертиреоз или гипотиреоз у пациентов с ФП диагностировали достаточно редко, однако не только нарушения, но и субклиническая дисфункция щитовидной железы также может вносить вклад в развитие аритмии [12, 13].

-

Возраст. Согласно многочисленным клиническим исследованиям, риск развития ФП повышается у лиц старше 40 лет. Возраст также является одним из ключевых факторов при стратификации риска развития тромбоэмболических осложнений.

-

Избыточная масса тела и ожирение; наблюдается у 25% пациентов с ФП [13]. Согласно последним исследованиям, существует прямая корреляционная связь между толщиной и объемом эпикардиальной жировой ткани и риском развития ФП. Возможные патофизиологические механизмы включают воспалительное влияние ЭЖТ на миокард предсердий [14, 15].

-

Сахарный диабет (СД) отмечается у 20% пациентов с ФП и может способствовать поражению предсердий.

-

Синдром обструктивного апноэ во время сна, особенно в сочетании с АГ, СД и структурным заболеванием сердца, может быть патогенетическим фактором ФП, поскольку апноэ вызывает увеличение давления в предсердиях, их размера или изменение состояния вегетативной нервной системы.

Учитывая такое многообразие факторов риска и ассоциированных клинических состояний, лечение пациентов с ФП требует мультидисциплинарного подхода и должно быть направлено в том числе на коррекцию факторов риска и сопутсвующей патологии. Современная концепция динамического наблюдения и лечения пациентов с ФП хорошо представлена в рамках концепции AF-CARE.

С (comorbidity and risk factor management) – управление коморбидными патологиями и факторами риска;

A (avoid stroke and thromboembolism) – профилактика инсульта и тромбоэмболических осложнений.

R (reduse symtoms by rate and rhythm control) – уменьшение симптомомв аритмии путем контроля ЧСС или ритма.

E (evaluation and dynamic reassessment) – динамическое наблюдение.

Концепция AF-CARE подразумевает необходимость индивидуализированного подоходя и многофакторной характеристики аритмии у каждого пациента в конкретный момент времени. Такой подход позволяет проследить, как пациент, его аритмия и сопуствующие заболевания меняются со временем и предпринимать комплексные шаги, направленные на профилактику прогрессирования ФП и развития осложнений. Таким образом, современный подход при курации пациента с ФП должен включать коррекцию сопутствующей коморбидной патологии, медикаментозное и интервенционное лечение, направленное на контроль симптомов и профилактику тромбоэмболических событий, и регулярное динамическое наблюдение.

Эпидемиология

Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Предполагаемая распространенность ФП у взрослого населения составляет от 2% до 4% [16]. Ввиду активного поиска недиагностированных форм аритмии и улучшения продолжительности жизни населения в целом ожидается увеличение распространенности ФП в 2,3 раза к 2060 г. [17-20]. Согласно имеющимся данным ФП, чаще выявляется у мужчин, чем у женщин и у неевропеоидных когорт пациентов по сравнению с европеоидными [20].

Статистические данные, описывающие распространенность ФП в российской популяции обрывочны и весьма скудны ввиду отсутствия общего регистра базы данных. По данным эпидемиологического исследования ЭПОХА ХСН распространенность ФП в репрезентативной выборке Европейской части РФ составила 2,04%, или 2040 пациентов на 100000 населения [22]. При этом распространенность ФП среди респондентов от 20 до 29 лет является низкой (0,1%), увеличивается с возрастом, достигая максимального значения в группе от 80 до 89 лет (9,6%). Коморбидность увеличивает риск присутствия ФП, особенно при наличии четырех и пяти коморбидных состояний.

Также по данным когортного исследования Stress, Aging and Health in Russia у лиц старше 55 лет распространенность ФП составляет 6,65%, при этом, встречаемость ФП увеличивается с 2.4% у мужчин и 2.1% у женщин в возрасте от 55 до 64 лет до 10% и 12,8% возрасте ≥75 лет, соответственно [21].

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Диагностическая картина ФП может варьировать от ощущения сердцебиения, одышки, тяжести в груди, расстройства сна, сонливости, слабости, психосоциальных расстройств до полного отсутствия какой-либо симптоматики [25-28].

Для правильного подбора тактики лечения и наиболее благоприятного результата следует четко структурированно характеризовать аритмию у каждого конкретного пациента. С этой целью целесообразно пользоваться схемой 4S-AF (Stroke risk, Symptom severity, Severity of AF burden, Substrate severity), описывающей 4 домена, связанных с ФП:

-

стратификация риска инсульта (согласно шкале CHА2DS2-VASc);

-

оценка тяжести симптомов;

-

оценка бремени заболевания (продолжительность, частота развития и спонтанность прекращения пароксизмов ФП);

-

оценка выраженности субстрата аритмии (возраст, риски сердечно-сосудистых заболеваний и сопутствующая патология, дилатация предсердий/дисфункция/фиброз).

-

Рекомендуется проводить структурированную характеристику ФП, включающую оценку риска инсульта, симптомов, бремени ФП и оценку субстрата, у всех пациентов с ФП для того, чтобы упростить ведение пациентов, информировать о принятии решения в отношении лечения и способствовать оптимальному ведению пациентов на разных уровнях здравоохранения [29]

ЕОК IIaC (УУР C, УДД 5)

-

У пациентов с ФП рекомендовано оценить симптомы, связанные с ФП (включая слабость, усталость, одышку при физической нагрузке, сердцебиение, боли в грудной клетке) с использованием модифицированной шкалы симптомов EHRA до и после начала лечения для оценки бремени ФП и эффективности лечения [30, 31].

ЕОК IC (УУР С, УДД 4)

Комментарий: Модифицированная классификация EHRA представлена в таблице П1 приложения Г1.

-

Рекомендуется оценить симптомы, связанные с ФП, до и после проведения кардиоверсии у больных с персистирующей ФП для принятия решения о выборе стратегии контроля ритма [30, 31].

ЕОК IC (УУР С, УДД 4)

Диагностика

Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Критерии установления диагноза/состояния:

Для установки диагноза ФП необходимо наличие зарегистрированного эпизода аритмии в 12 отведениях или записи длительностью ≥30 секунд на устройствах для регистрации ЭКГ с одним или несколькими отведениями с характерными признаками:

-

Абсолютно нерегулярные интервалы RR (не регистрируется в случаях сочетания ФП и АВ-блокады III степени (синдром Фредерика).

-

Отсутствие отчетливых зубцов Р на ЭКГ. В отдельных отведениях – чаще всего в отведении V1 – иногда определяется некоторая регулярная электрическая активность предсердий.

-

Длительность предсердного цикла (если определяется), т.е. интервала между двумя последовательными возбуждениями предсердий (f-волн), обычно изменчива и составляет менее 200 мс, что соответствует частоте предсердного ритма более 300 импульсов в минуту.

Для ТП характерными ЭКГ-критериями являются:

-

Регулярный предсердный ритм (волны F с циклом менее 240 мс) с частотой 250-350 в минуту при одинаковых или изменяющихся интервалах RR. В некоторых случаях частота желудочкового ритма может существенно варьировать (обычно наблюдается кратное проведение с предсердий на желудочки в соотношении от 4:1 до 2:1, редко 1:1).

-

Наличие волн F, имеющих при типичном ТП вид «пилообразной» кривой, особенно отчетливо видных в нижних отведениях (II, III, aVF).

Комментарий: У многих пациентов диагностика ФП не вызывает затруднений, и аритмия проявляется типичными симптомами, сопровождающимися характерными ЭКГ изменениями на записи стандартной ЭКГ с 12 отведениями. Диагностика становится более сложной в контексте бессимптомных эпизодов или ФП, обнаруженных при длиетльном мониторировании электрокардиографических данных.

Период времени аритмии, зарегистрированный при длительном мониторировании электрокардиографических данных – необходимый для постановки диагноза ФП не является четко определенным.

Общепринятым для постановки диагноза ФП является запись аритмии при рпегистрации ЭКГ с 12 отведениями длительностью 10 секунд и более, консенсусным решением является необходимая длительности аритмии 30 секунд или более на устройствах ЭКГ с одним или несколькими отведениями.

1. Жалобы и анамнез

Жалобы при ФП/ТП довольно неспецифичны и могут встречаться при других наджелудочковых аритмиях и других патологиях сердечно-сосудистой системы. Наиболее частые из них: ощущения сердцебиения, одышки, тяжести в груди, расстройства сна, сонливости, слабости, психосоциальных расстройств. У ряда пациентов отмечается полное отсутствие какой-либо симптоматики, и первым проявлением ФП могут быть ишемический инсульт (ИИ) или транзиторная ишемическая атака (ТИА).

-

У пациентов с подозрением на ФП требуется сбор полного медицинского и семейного анамнеза для оценки семейной предрасположенности и наличия факторов риска развития ФП/ТП [32, 33].

ЕОК IB (УУР В, УДД 2)

Комментарий: Лиц, проходящих скрининговое обследование, следует информировать о клиническом значении ФП и необходимости лечения при выявлении аритмии. При положительном скрининге рекомендуется представлять структурированную схему обследования для подтверждения диагноза ФП и назначения оптимальной терапии.

2. Физикальное обследование

-

Всем больным ФП рекомендуется пальпаторное определение пульса в покое для выявления бессимптомного пароксизма ФП/ТП [34, 35]

РКО IC (УУР С, УДД 5)

-

У всех пациентов с ФП рекомендуется выполнение тщательного объективного обследования, определения антропометрических данных для выявления избыточной массы тела/ожирения и выявление сопутствующей патологии [36].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

3. Лабораторные диагностические исследования

Для верификации диагноза ФП/ТП использование лабораторных методов диагностики не требуется, однако детальное обследование пациента, в том числе с использованием лабораторных методов исследования, необходимо всем пациентам с документированной ФП/ТП при наличии показаний для назначения постоянной антикоагулянтной терапии (АКТ). Более детально вопрос будет рассмотрен в разделе 2.5.1 «Обследование пациентов с ФП перед назначением антикоагулянтной терапии».

Кроме этого, комплекс лабораторных исследований необходим для исключения сопутствующей экстракардиальной патологии у больных перед началом медикаментозной терапии и на различных этапах лечения.

-

Всем пациентам с ФП/ТП рекомендовано проведение общего (клинического) анализа мочи, общего (клинического) анализа крови развернутого с оценкой уровня гемоглобина и гематокрита, количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, скорости оседания эритроцитов в рамках первичного обследования, при поступлении в стационар и в процессе динамического наблюдения с целью уточнения степени активности сопутствующих заболеваний [37].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

-

Всем пациентам с ФП/ТП рекомендовано проведение биохимического анализа крови общетерапевтического (исследование уровня калия, натрия, глюкозы, креатинина, общего белка, мочевины, мочевой кислоты, общего билирубина, прямого и непрямого билирубина в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы в крови) в рамках первичного обследования, при поступлении в стационар и в процессе динамического наблюдения с целью уточнения степени активности сопутствующих заболеваний [37].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

-

Всем пациентам с ФП/ТП рекомендовано исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови для оценки функции щитовидной железы в рамках первичного обследования, в процессе динамического наблюдения у пациентов, находящихся на терапии Амиодароном** с целью уточнения состояния функции щитовидной железы [37].

РКО I C (УУР С, УДД 5)

Комментарий: исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови также рекомендуется пациентам с ФП/ТП при изменении характера течения аритмии: учащение пароксизмов, неэффективность ранее эффективной пульсурежающей терапии при персистирующей/постоянной форме и т.п.

-

Пациентам с ФП/ТП и клинической картиной СН рекомендовано рассмотреть возможность исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови в рамках первичного обследования, при поступлении в стационар с целью стратификации риска летальности [37].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

-

Всем пациентам с ФП/ТП рекомендовано выполнение коагулограммы (ориентировочного исследования системы гемостаза) (активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), определение международного нормализованного отношения (МНО)) в рамках первичного обследования, при поступлении в стационар и далее в процессе динамического наблюдения для диагностики нарушений гемостаза и прогноза риска кровотечений [37].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

-

Всем пациентам с ФП/ТП, которым планируется интервенционное или хирургическое лечение и больным с анемией тяжелой или средней степени тяжести, а также при подозрении на кровотечение рекомендовано определение основных групп крови по системе AB0, антигена D системы Резус (резус-фактор), фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител при поступлении в стационар для подбора совместимой донорской крови в случае принятия решения о переливании эритроцитарной массы или свежезамороженной плазмы [37].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

-

Всем пациентам с ФП/ТП рекомендовано определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови, антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови, антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови, антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови в рамках первичного обследования, при поступлении в стационар для исключения ассоциации с ВИЧ-инфекцией, гепатитом, сифилисом [37].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

4. Инструментальные диагностические исследования

-

С целью подтверждения наличия ФП всем пациентам с подозрением на ФП рекомендована регистрация электрокардиограммы [38, 39, 628].

ЕОК IВ (УУР C, УДД 5)

-

Пациентам старше 65 лет рекомендуется проводить регистрацию ЭКГ с целью скрининга ФП при прохождении диспансерного обследования в рамках сопутствующей кардиальной патологии с частотой 1 раз в 12 месяцев [40-44, 628]

ЕОК IB (УУР В, УДД 3)

-

Выполнение ЭКГ-скрининга с частотой не реже 1 раза в 12 месяцев рекомендовано у лиц в возрасте ≥75 лет или лиц с высоким риском развития инсульта для выявления ФП [44-46, 628].

ЕОК IIa (УУР В, УДД 3)

-

Пациентам, получающим антиаритмическую терапию, рекомендуется регистрация ЭКГ в 12 отведениях не реже 1 раза в 12 месяцев с целью оценки безопасности и эффективности лечения [34, 628].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

-

Рекомендуется регулярно оценивать информацию об эпизодах частого предсердного ритма (ЭЧПР) при проверке электрокардиостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов для стратификации риска развития ФП и подбора оптимальной терапии [46, 47]

ЕОК IB (УУР А, УДД 2)

Комментарий: Эпизод частого предсердного ритма (ЭЧПР) – событие, соответствующее запрограммированным или заданным критериям, зарегистрированное с помощью предсердного отведения внутрисердечных устройств, позволяющих осуществлять автоматический непрерывный мониторинг предсердного ритма и сохранять данные отслеживания. ЭЧПР, записанные такими устройствами, необходимо проверять визуально, поскольку некоторые из них могут быть артефактами. Для исключения подобных артефактов обычно считается, что продолжительность ЭЧПР должна составлять ≥5 минут. При обнаружении ЭЧПР или субклинического ФП – рекомендуется проверить электрограммы/записи ЭКГ на предмет артефактов или других причин необоснованного детектирования. Длительные эпизоды ЭЧПР/субклинической ФП (минимум 5-6 мин) ассоциированы с высоким риском развития клинической ФП [48, 49], ИИ [48, 50], большими сердечно-сосудистыми событиями [51] и сердечно-сосудистой смертностью [52]. У отдельных пациентов с длительными эпизодами ЭЧПР (≥24 ч) и высоким и очень высоким риском развития ИИ возможно рассмотреть назначение постоянной АКТ (имеющих в анамнезе ИИ и/или в возрасте ≥75 лет, CHA2DS2-VASc ≥3 баллов (≥2 баллов у лиц мужского пола), и дополнительные факторы риска, неучтенные в CHA2DS2-VASc, такие как ХБП, повышенный уровень биомаркеров, спонтанное контрастирование по данным трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКГ) в дилатированном ЛП).

-

Выполнение длительного мониторирования электрокардиографических данных (холтеровское мониторирование сердечного ритма) рекомендовано симптомным пациентам для оценки адекватности контроля частоты сердечных сокращений и уточнения взаимосвязи между приступами ФП и жалобами [53].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

-

Всем пациентам с ФП рекомендовано проведение ЭхоКГ для оценки сердечной структуры и функции [54, 629].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

-

Пациентам с ТИА или ИИ рекомендуется скрининг с помощью регистрации ЭКГ в покое с последующим мониторированием электрокардиографических данных (холтеровское мониторирование сердечного ритма) в течение как минимум 72 часов для выявления ФП [31, 33].

ЕОК IВ (УУР С, УДД 4)

-

У пациентов с криптогенным инсультом рекомендовано рассматривать возможность дополнительного мониторирования электрокардиографических данных с использованием неинвазивных мониторов или кардиомониторов имплантируемых*** (петлевых регистраторов) для выявления бессимптомной ФП [55].

РКО IIa (УУР В, УДД 2)

-

Выполнение компьютерной томографии левого предсердия и легочных вен (КТ ЛП) с контрастированием рекомендуется рассмотреть у отдельных пациентов с ФП для оценки анатомии ЛП (например, перед имплантацией окклюдера ЛП кардиологического*** или катетерной аблацией левого предсердия), а также для исключения тромбоза полостей сердца в качестве альтернативы чреспищеводной ЭхоКГ при невозможности выполнения процедуры перед катетерной аблацией или кардиоверсией [56, 57].

РКО IIa (УУР A, УДД 1)

5. Иные диагностические исследования

Перед назначением любого антитромботического средства необходимо провести обследование пациента, направленное на исключение анемии, определение функции печени и почек, а также выявление потенциальных источников кровотечений. Особое внимание стоит обращать на наличие эрозивно-язвенного поражения желудочно-кишечного тракта, заболеваний печени, мочекаменной болезни и воспалительных заболеваний мочеполовой системы, хронического геморроя, злокачественных новообразований, миомы матки, аневризмы аорты и ее ветвей, включая интракраниальные артерии. Всем пациентам с эритроцитурией показано проведение ультразвукового исследования почек и мочевыводящих путей для исключения мочекаменной болезни, опухолей, воспалительных заболеваний и т.п. Женщинам с анамнезом аномальных маточных геморрагий показан прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога -с целью исключения дисфункциональных кровотечений и опухолей как причины кровотечений. Пациентам с рефрактерной АГ или СД показан прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога. В сложных случаях решение о назначении антитромботических средств должно приниматься консилиумом экспертов заинтересованных специальностей.

-

Всем пациентам перед назначением пероральных антикоагулянтов рекомендовано проведение общего (клинического) анализа крови развернутого для исключения анемии и тромбоцитопении [58-65]

РКО IC (УУР В, УДД 2)

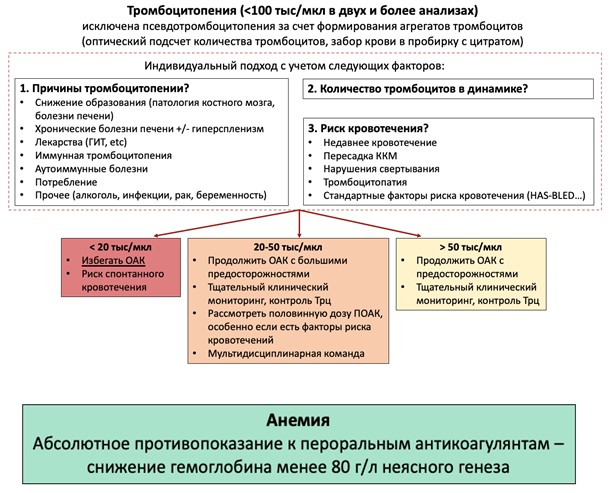

Комментарий: Использование пероральных антикоагулянтов у пациентов с тромбоцитопенией и анемией представлено в Приложение А3 Таблице П6.

-

Всем пациентам перед назначением пероральных антикоагулянтов рекомендовано определение активности аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы в крови, исследование уровня общего билирубина, общего белка в крови для исключения патологии печени [58, 59, 61–63, 65].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

Комментарии: Тяжелые заболевания печени/цирроз печени повышают риск кровотечений за счет развития коагулопатии. При наличии цирроза печени необходимо оценить его тяжесть с использованием шкалы Чайлд-Пью, которая включает как клинические факторы (наличие энцефалопатии и асцита), так и лабораторные параметры (общий билирубин, альбумин, МНО). Шкала Чайлд-Пью изложена в Приложении Г1 Таблице П2. Важно помнить, что все прямые оральные антикоагулянты (ПОАК) противопоказаны пациентам с циррозом печени класса С по классификации Чайлд-Пью. Назначение ривароксабана** противопоказано пациентам, имеющим цирроз печени класса В по классификации Чайлд-Пью. Апиксабан**, дабигатрана этексилат** и эдоксабан могут с осторожностью применяться у пациентов с циррозом печени класса В. Применение антагонистов витамина К (АВК) у пациентов с тяжелым заболеванием печени и связанной с этим коагулопатией является сложной задачей из-за исходного повышения МНО и трудностями его последующей оценки, в связи с чем назначение АВК больным с тяжелым заболеванием печени противопоказано [66-68].

-

Всем пациентам перед назначением пероральных антикоагулянтов рекомендовано исследование уровня креатинина крови с расчетом клиренса креатинина по формуле Кокрофта-Голта для выбора оптимального перорального антикоагулянта и определения дозы ПОАК [58, 59, 61–65].

ЕОК IА (УУР В, УДД 2)

Комментарии: в общеклинической практике для расчета скорости клубочковой фильтрации используется формула CKD-EPI. Однако в рандомизированных исследованиях с прямыми оральными антикоагулянтами (ПОАК) почечная функция оценивалась с использованием формулы Кокрофта-Голта, на основании полученных значений производилась коррекция дозы препаратов, определялись противопоказания к назначению ПОАК.

-

Всем пациентам перед назначением пероральных антикоагулянтов рекомендовано определение исходного значения МНО для исключения нарушения синтеза факторов свертывания в печени [58, 61-63, 65, 69].

РКО IC (УУР В, УДД 2)

-

Всем пациентам перед назначением пероральных антикоагулянтов рекомендовано исследование общего (клинического) анализа мочи (для исключения эритроцитурии и альбуминурии) [58, 61-63, 65].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

-

Всем пациентам с анамнезом желудочно-кишечного кровотечения, эрозивно-язвенного поражения пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки, а также с явлениями диспепсии рекомендовано проведение эзофагогастродуоденоскопии для исключения обострения язвенной болезни, наличия острых эрозий или иной патологии, связанной с повышенным риском кровотечений [58, 65, 70, 71].

РКО IC (УУР С, УДД 5)

Комментарии: Пациентам, у которых диагностирована железодефицитная анемия, но отсутствуют явные источники кровотечения, следует рассмотреть необходимость проведения колоноскопии для исключения заболеваний кишечника – потенциальных источников кровотечений [70- 72].

-

Пациентам, перенесшим инсульт в предыдущие 8 недель, а также при выраженном остаточном неврологическом дефиците и отсутствии данных нейровизуализации для исключения геморрагического характера инсульта и сосудистых мальформаций рекомендовано провести компьютерную томографию (КТ) головного мозга и/или магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга и магнитно-резонансную ангиографию интракарниальных сосудов [58, 73-75].

РКО IC (УУР С, УДД 4)

Лечение

Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

1. Консервативное лечение

1.1 Рекомендации по профилактике инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с фибрилляцией предсердий

Важнейшей проблемой для пациентов с ФП является высокий риск ИИ и системных тромбоэмболий, которые чаще всего имеют кардиоэмболическое происхождение, что связано с тромбообразованием в ушке, реже – полости ЛП. В структуре всех тромбоэмболических осложнений у пациентов с ФП более 90% приходится на ИИ. Среди ИИ кардиоэмболический имеет наиболее неблагоприятный прогноз, что обусловлено высокой смертностью и развитием стойкой инвалидизации.

1.1.1 Основные положения по профилактике инсульта и системных тромбоэмболий у пациентов с фибрилляцией предсердий

-

Всем пациентам с ФП рекомендовано оценивать риск тромбоэмболических осложнений (ТЭО) (ИИ, ТИА и системных тромбоэмболий), используя шкалу CHA2DS2-VASc [58, 65, 76–79].

ЕОК IA (УУР С, УДД 4)

Комментарии: Шкала CHA2DS2-VASc представлена в таблице П3 приложения Г1.

Европейские эксперты с 2024г. предлагают для стратификации риска ТЭО использовать шкалу CHA2DS2-VA (аналог CHA2DS2-VASc, из которой исключен женский пол как фактор риска). С точки зрения экспертов, женский пол является не независимым фактором риска, а возраст-зависимым модификатором риска. Действительно, к настоящему времени в европейских странах отмечается существенное снижение частоты инсульта у пациентов с ФП, и гендерные различия не достигают статистической значимости, а женщины и мужчины теперь с равной частотой получают АКГ. Регистр FinACAF, выполненный на европейской популяции, показал, что по состоянию на 2007 г. шкала CHA2DS2-VASc выигрывала у шкалы CHA2DS2-VA в отношении предсказания риска инсульта, а по состоянию на 2018 г. – уже нет. Российские эксперты не располагают данными о столь же драматичном снижении инсультов в РФ, как в Европе. По данным российского регистра ЭПОХА ХСН (2022 г.) пациенты в РФ моложе и тяжелее, распространенность ФП у женщин в 1,5 раза больше, чем у мужчин, антикоагулянтную терапию получают только 24% пациентов. Кроме того, эксперты ЕОК рекомендуют использовать шкалу, валидированную в соответствующей популяции (CHA2DS2-VA – как один из вариантов, а не единственная опция). В РФ шкала CHA2DS2-VA не валидирована.

Назначение АКТ на основании шкалы CHA2DS2-VA не оценивалось ни в одном рандомизированном исследовании, рекомендации по ее применению ЕОК в 2024 году основывается исключительно на мнении экспертов.

Наконец, в рекомендациях, утверждённых МЗ РФ в ноябре 2024 (ОКС без подъёма ST; ИМ с подъёмом сегмента ST, Cтабильная ИБС) рекомендуется использовать шкалу CHA2DS2-VASc. С целью избегания противоречий, в том числе при оценке работы врачей страховыми компаниями, а также при оценке контроля качества лечения, российские эксперты приняли решение о продолжении использования шкалы CHA2DS2-VASc, по крайней мере, до следующего пересмотра рекомендаций.

-

Всем пациентам с ФП/ТП перед назначением антитромботической терапии рекомендовано оценивать риск кровотечений. Рекомендовано проводить активный поиск модифицируемых и немодифицируемых факторов риска кровотечения с целью выявления больных с высоким риском кровотечений [58, 60, 65, 79–83].

ЕОК IIaB (УУР В, УДД 3)

Комментарии: Целью выявления пациентов с высоким риском кровотечений является, прежде всего, не отказ от приема пероральных антикоагулянтов, а определение индивидуального регламента ведения, включающего в себя мероприятия по коррекции модифицируемых факторов риска и контроль безопасности терапии.

Для оценки риска кровотечений предложено использовать несколько шкал, наибольшее распространение имеет шкала HAS-BLED (представлена в таблице П4 приложения Г1). Сумма баллов по шкале HAS-BLED ≥3 указывает на высокий риск кровотечений. Тем не менее, расчетный высокий риск кровотечений не должен являться единственным ограничением к назначению пероральных антикоагулянтов. В первую очередь, необходимо провести обследование пациента, направленное на выявление потенциальных источников кровотечений, и скорректировать модифицируемые факторы риска, а при наличии немодифицируемых факторов выбрать препарат, наиболее подходящий пациенту в соответствии с клиническими характеристиками (сопутствующие заболевания, риск инсульта, предпочтительный режим дозирования).

Таблица, перечисляющая модифицируемые и немодифицируемые факторы риска кровотечений, представлена в таблице П1 приложения А3.

-

Постоянный прием пероральных антикоагулянтов с целью профилактики ТЭО рекомендован пациентам мужского пола с суммой баллов по шкале CHA2DS2-VASc ≥2 и пациентам женского пола с суммой баллов по шкале CHA2DS2-VASc ≥3 [61, 62, 63–89].

ЕОК IA (УУР В, УДД 2)

-

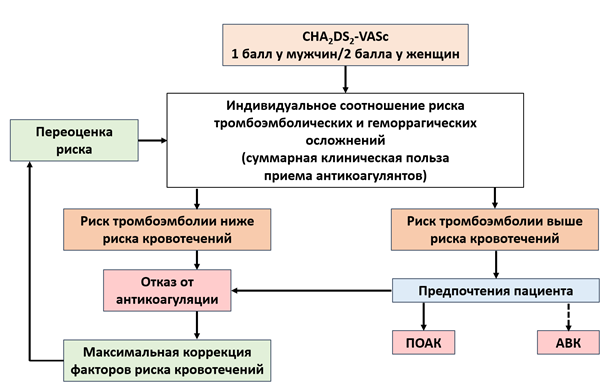

Назначение пероральных антикоагулянтов с целью профилактики ТЭО рекомендовано мужчинам с CHA2DS2-VASc=1 и женщинам с CHA2DS2-VASc=2, принимая во внимание индивидуальные особенности и предпочтения пациента [77, 90–94].

ЕОК IIaB (УУР B, УДД 2)

Комментарии: Решение о назначении пероральных антикоагулянтов у данной категории больных должно приниматься на основе индивидуального соотношения риск/польза. Следует иметь в виду, что основное преимущество пероральных антикоагулянтов по данным рандомизированных клинических исследований продемонстрировано, в первую очередь, у пациентов с высоким риском ТЭО (CHA2DS2-VASc ≥2 у мужчин и CHA2DS2-VASc ≥3 у женщин). Истинная частота инсульта и системных эмболий у пациентов мужского пола, имеющих 1 балл по шкале CHA2DS2-VASc, значительно варьирует и составляет от 0,5 до 2,8% в год, что, наряду с оценкой индивидуального риска кровотечений, необходимо учитывать, принимая решение о назначении антикоагулянтной терапии у данной категории пациентов. В таблице П1 приложения Б представлен алгоритм, призванный упростить принятие решения о назначении пероральных антикоагулянтов данной категории пациентов.

-

Назначение пероральных антикоагулянтов с целью профилактики ТЭО рекомендовано всем пациентам с гипертрофической кардиомиопатией независимо от числа баллов по шкале CHA2DS2-VASc [563].

ЕОК IB (УУР А, УДД 3)

-

Назначение пероральных антикоагулянтов с целью профилактики ТЭО рекомендовано всем пациентам с амилоидозом независимо от числа баллов по шкале CHA2DS2-VASc [630, 631]

ЕОК IB (УУР C, УДД 4)

-

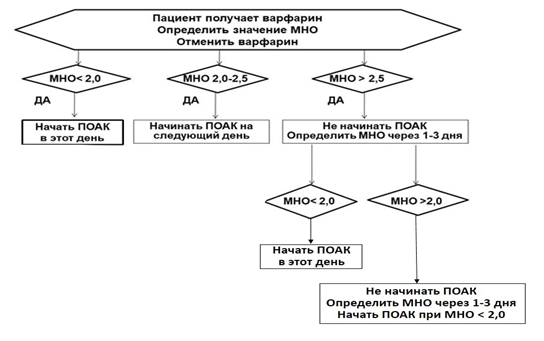

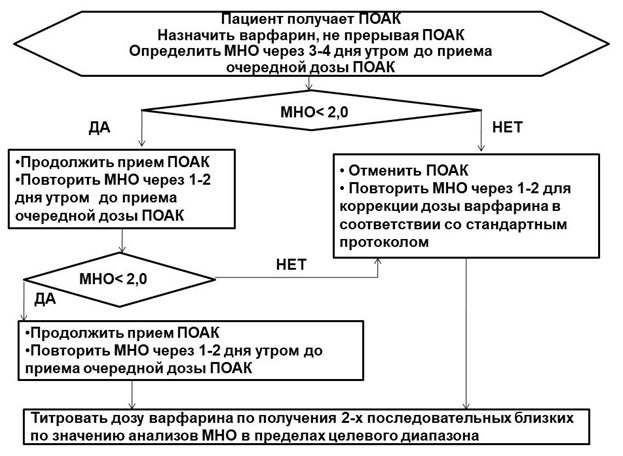

В случае назначения АВК рекомендовано достижение максимального времени пребывания значений МНО в пределах терапевтического диапазона (2,0-3,0), которое следует регулярно оценивать [95-103].

ЕОК IA (УУР В, УДД 3)

Комментарии: во время подбора индивидуальной дозы варфарина** необходимо контролировать значение МНО каждые 3 дня до получения двух последовательных близких значений МНО в пределах целевого диапазона. Это позволяет говорить о достижении терапевтического диапазона антикоагуляции. В дальнейшем контроль МНО необходимо осуществлять 1 раз в 4-6 недель. В случае развития чрезмерной гипокоагуляции, изменения дозы варфарина** или назначения сопутствующей терапии, способной повлиять на уровень МНО, его значение необходимо определить через 4-5 дней для подтверждения пребывания МНО в терапевтическом диапазоне.

Алгоритм подбора терапевтической дозы варфарина** приведен в таблице П2 приложения Б [103].

Необходимо стремиться к поддержанию МНО в целевом диапазоне 2,0-3,0 у всех (в том числе у пожилых) пациентов. Оптимальным считается время пребывания значений МНО в терапевтическом диапазоне ≥70%. Принятые ранее значения МНО 1,6-2,2 для пожилых пациентов в настоящее время считаются неоправданно низкими в связи с двукратным увеличением риска инсульта при значениях МНО <2,0.

К более низким значениям МНО в пределах целевого диапазона (2,0-2,5) следует стремиться при приеме варфарина** в комбинации с антитромботическими препаратами (антиагреганты, кроме гепарина B01AC) (ацетилсалициловая кислота*** и/или клопидогрел**) или при возобновлении терапии после кровотечения.

Комментарии: Алгоритмы смены пероральных антикоагулянтов представлены в таблице П3 приложения Б [65].

-

Пациентам с ФП (за исключением пациентов с механическими протезами клапанов сердца или митральным стенозом умеренной/тяжелой степени), не получавшим ранее антикоагулянтную терапию, в качестве препаратов первой линии рекомендовано назначение апиксабана**, или дабигатрана этексилата**, или ривароксабана** или эдоксабана (при отсутствии противопоказаний к их назначению) [61-63, 104-108].

ЕОК IA (УУР А, УДД 1)

-

Пациентам с ФП рекомендовано назначать полную дозу апиксабана** (5 мг 2 раза в сутки), дабигатрана этексилата** (150 мг 2 раза в сутки), ривароксабана** (20 мг 1 раз в сутки), эдоксабана (60 мг 1 раз в сутки) как обеспечивающую максимальную защиту от инсульта (за исключением специальных показаний) [61-63, 106, 108, 109].

РКО IA (УУР В, УДД 1)

Комментарии: при назначении ПОАК необходимо стремиться к назначению полной дозы препаратов, ограничивая использование сниженной дозы специальными показаниями:

1) апиксабан**: 2,5 мг 2 раза в сутки у пациентов с ХБП и величиной клиренса креатинина 15-29 мл/мин, или при наличии у пациента 2-х или более из следующих критериев: возраста ≥80 лет, массы тела ≤60 кг или концентрации креатинина в крови ≥133 мкмоль/л;

2) дабигатрана этексилат**: 110 мг 2 раза в сутки у пациентов старше 80 лет, а также в случае сопутствующего приема верапамила**; на усмотрение врача исходя из индивидуального соотношения риска тромботических и геморрагических осложнений доза может быть снижена в случае повышенного риска геморрагических осложнений (особенно желудочно-кишечных кровотечений), у пациентов с клиренсом креатинина 30-50 мл/мин, а также у пациентов в возрасте 75-80 лет.

3) ривароксабан**: 15 мг 1 раз в сутки при значении клиренса креатинина 15-49 мл/мин;

4) эдоксабан: 30 мг 1 раз в сутки при наличии одного из следующих критериев: клиренс креатинина 15-49 мл/мин, масса тела ≤60 кг, сопутствующий прием препаратов-сильных ингибиторов гликопротеина Р (циклоспорина**, эритромицина, кетоконазола).

Комментарий: Принятие решения о необходимости антикоагулянтной терапии и выборе конкретного препарата у больных с ХБП V стадии (с клиренсом креатинина <15 мл/мин или находящихся на программном диализе) должно осуществляться в индивидуальном порядке мультидисциплинарной командой специалистов, основываясь на соотношении риска тромбозов и кровотечений. Пациенты данной категории характеризуются очень высоким риском как тромботических, так и геморрагических осложнений. Целесообразность антикоагулянтной терапии у пациентов с ХБП V стадии не доказана в РКИ, результаты наблюдательных исследований противоречивы. Данные об оптимальных пероральных антикоагулянтах и их дозах основываются на сложившейся клинической практике и фармакокинетических исследованиях, сравнительные РКИ не завершены или не имеют достаточной мощности.

В РФ единственным пероральным антикоагулянтом, одобренным для пациентов с ХБП V стадии (КлКр <15 мл/мин, или находящихся на программном диализе), является варфарин**. В последнее время появились результаты небольших исследований, свидетельствующие о том, что апиксабан** и ривароксабан**, по крайней мере, не уступают варфарину** с точки зрения соотношения эффективности и безопасности у пациентов с ХБП 5 стадии.

-

Если на фоне терапии варфарином** значения МНО часто находятся за пределами целевого диапазона (время в терапевтическом диапазоне ≤70%), рекомендовано назначение апиксабана**, дабигатрана этексилата**, ривароксабана** или эдоксабана (если нет противопоказаний) [61-63, 100, 101, 110, 111].

ЕОК IIaA (УУР А, УДД 1)

Комментарии: Алгоритмы смены пероральных антикоагулянтов представлены в таблице П3 приложения Б [65].

-

Не рекомендовано назначение АКТ или антитромбоцитарных препаратов мужчинам и женщинам с ФП при отсутствии факторов риска ТЭО [76, 77, 80, 91, 92, 112].

ЕОК IIIB (УУР С, УДД 4)

-

Антитромбоцитарные препараты (ацетилсалициловая кислота**, клопидогрел**) не рекомендованы для профилактики инсульта и системных эмболий у пациентов с ФП [82, 85, 112].

ЕОК IIIA (УУР В, УДД 1)

-

Пациентам с ФП и митральным стенозом умеренной или тяжелой степени, либо с механическим протезом клапана сердца с целью профилактики ТЭО рекомендованы только АВК [61-63, 114–120].

ЕОК IB (УУР В, УДД 2)

Комментарии: в случае назначения варфарина** пациентам с митральным стенозом умеренной или тяжелой степени терапевтический диапазон МНО составляет 2,0-3,0.

У пациентов с механическим протезом сердечного клапана*** целевое МНО определяется позицией и типом протеза, а также наличием дополнительных факторов риска ТЭО. ФП является одним из таких дополнительных факторов риска, что определяет более высокие целевые значения МНО. Соответственно, при имплантации современного двустворчатого механического протеза*** пациенту с ФП целевое МНО составляет 3 (допустимый диапазон 2,5-3,5) независимо от позиции протеза (митральная/трикуспидальная или аортальная) [121]

Длительность терапии варфарином** у пациентов с ФП без ревматического поражения сердца после установки биопротеза митрального клапана***/биопротеза сердечного аортального клапана*** составляет 3 месяца, после чего допустимо назначение ПОАК.

-

Апиксабан**, дабигатрана этексилат**, ривароксабан**, эдоксабан не рекомендованы для профилактики ТЭО пациентам с механическими протезами сердечных клапанов*** [61-63, 87, 115, 120, 122 -124].

ЕОК IIIB (УУР С, УДД 4)

-

Апиксабан**, дабигатрана этексилат**, ривароксабан**, эдоксабан не рекомендованы для профилактики ТЭО пациентам с умеренным и тяжелым митральным стенозом [61-63, 87, 122–124].

ЕОК IIIC (УУР В, УДД 1)

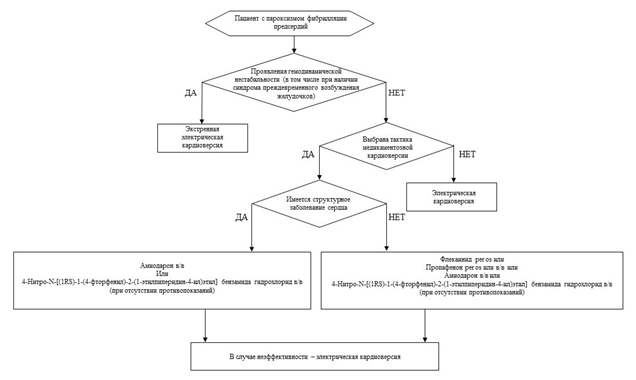

1.1.2 Профилактика инсульта и системных тромбоэмболий при кардиоверсии

Восстановление синусового ритма у пациентов с ФП может осложниться инсультом или системной тромбоэмболией. Частота таких осложнений составляет в среднем 5-7%, тогда как применение профилактической антикоагулянтной терапии может снизить этот риск до уровня менее 1%. Антикоагулятная терапия должна проводиться по общим правилам у пациентов с первым эпизодом ФП, в том числе, возникшим на фоне таких триггеров, как тромбоэмболия легочной артерии, сепсис, большое хирургическое вмешательство, инфаркт миокарда. Следует помнить, что ПОАК, как минимум, так же эффективно предотвращают тромбоэмболические осложнения кардиоверсии, как и варфарин**. В случае применения ПОАК в качестве медикаментозного сопровождения кардиоверсии пациент должен быть подробно информирован о важности приверженности к терапии.

Риск нормализационной тромбоэмболии во многом зависит от длительности эпизода ФП. Именно этим параметром, прежде всего, определяется тактика антикоагулянтной поддержки кардиоверсии.

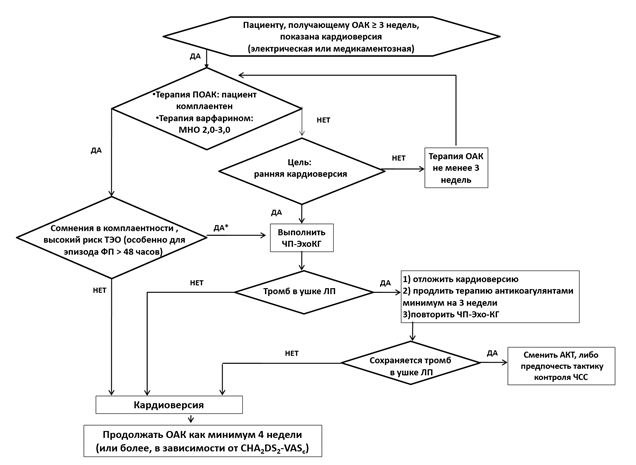

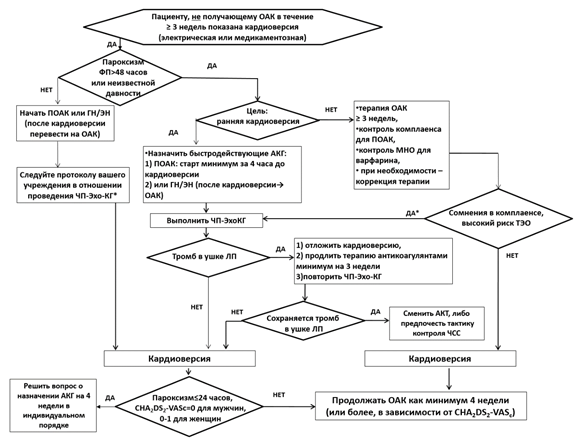

Алгоритм антитромботической поддержки кардиоверсии представлен в таблице П4 приложения Б.

-

В случае планирования кардиоверсии всем пациентам, которые не получают пероальные антикоагулянты рекомендовано незамедлительно начать терапию пероральным антикоагулянтом с быстрым началом действия (апиксабаном**, дабигатрана этексилатом**, ривароксабаном**, эдоксабаном, либо #эноксапарином натрия** или гепарином натрия**. #Эноксапарин натрия** и гепарин натрия** следует применять в дозах, одобренных для лечения венозного тромбоза (лечебные дозы гепарина и его производных приведены в таблице П3 приложения А3) [125-129].

ЕОК IB (УУР С, УДД 4)

Комментарии: из всех гепаринов с низкой молекулярной массой (АТХ B01AB Группа гепарина) предпочтение отдается #эноксапарину натрия**, поскольку для него доступны данные небольших рандомизированных исследований (ACUTE II и ACE) [127, 128]. Для #далтепарина натрия доступны лишь обсервационные наблюдения, а также рандомизированное исследование, выполненное в Японии со сниженной дозой препарата [129]. Если у пациента, который не получает антикоагулянтную терапию, есть показания к экстренной кардиоверсии в связи с гемодинамической нестабильностью (острая левожелудочковая недостаточность, отек легких) или острой ишемией миокарда, следует как можно быстрее начать введение гепарина натрия** или #эноксапарина натрия** в дозах, одобренных для лечения венозного тромбоза (таблица П3 приложение А3).

-

Если длительность эпизода ФП составляет 48 часов и более, либо если продолжительность эпизода нарушения ритма неизвестна, рекомендовано проводить антикоагулянтную терапию перед кардиоверсией не менее 3 недель. С этой целью рекомендовано использовать пероральные антикоагулянты – апиксабан**, дабигатрана этексилат**, ривароксабан**, эдоксабан или варфарин** (МНО 2,0-3,0). Начало терапии варфарином** рекомендовано сочетать с лечением гепарином натрия** или #эноксапарином натрия** в дозах, рекомендованных для лечения венозного тромбоза (таблица П3 приложение А3) до достижения МНО в целевом диапазоне. Антикоагулянтная терапия показана независимо от числа баллов по шкале CHA2DS2-VASc и метода восстановления синусового ритма (медикаментозного или электрического) [125, 126, 130, 131].

ЕОК IB (УУР В, УДД 2)

Комментарии: в большинстве случаев продолжительность лечения гепарином натрия** или #эноксапарином натрия** во время насыщения варфарином** должна составлять не менее 5 суток. Однако при более раннем достижении целевого МНО продолжительность лечения гепарином натрия** или #эноксапарином натрия** может быть сокращена.

Несмотря на проведение терапии пероральными антикоагулянтами в течение 3 недель, при наличии технической возможности перед кардиоверсией целесообразно выполнение ЧП-ЭхоКГ, особенно у пациентов, характеризующихся высоким риском ТЭО, а также в случае сомнений в приверженности пациента к терапии ПОАК.

-

Если планируется кардиоверсия в связи с эпизодом ФП длительностью менее 48 часов пациенту, который не получает антикоагулянтную терапию, рекомендовано незамедлительно начать прием пероральных антикоагулянтов с быстрым началом действия (апиксабан**, дабигатрана этексилат**, ривароксабан**, эдоксабан), либо введение гепарина натрия** или #эноксапарина натрия**. #Эноксапарин натрия** и гепарин натрия** следует использовать в дозах, одобренных для лечения венозного тромбоза (таблица П3 приложение А3) [125, 130 -134].

ЕОК IВ (УУР В, УДД 3)

Комментарии: ПОАК следует назначать не менее чем за 2-4 часа до проведения кардиоверсии. Если для антитромботической поддержки кардиоверсии выбран апиксабан**, и восстановление синусового ритма планируется через 2-4 часа после приема первой дозы препарата, первая доза апиксабана** должна быть увеличена до 10 мг с последующим переходом на стандартную дозу 5 мг 2 раза в сутки (при наличии принятых критериев для снижения дозы следует использовать насыщающую дозу 5 мг и поддерживающую дозу 2,5 мг 2 раза в сутки). Если не назначается нагрузочная доза, кардиоверсия может быть выполнена только после приема 5 стандартных доз апиксабана** [135].

-

В качестве альтернативы длительной антикоагуляции перед кардиоверсией рекомендовано исключение наличия тромба в ЛП и его ушке с помощью ЧП-ЭхоКГ или при невозможности ее выполнения КТ ЛП и легочных вен с контрастированием на фоне предварительно созданного терапевтического уровня антикоагуляции [125, 135].

ЕОК IB (УУР В, УДД 2)

-

Если при ЧП-ЭхоКГ/КТ ЛП и легочных вен с контрастированием выявлен тромб в ушке или полости ЛП, кардиоверсию выполнять не рекомендовано [125, 135].

ЕОК IB (УУР В, УДД 2)

Комментарии: в случае, если кардиоверсия отложена в связи с выявленным тромбозом ушка или полости ЛП, контроль ЧП-ЭхоКГ с целью оценки динамики тромбоза целесообразно проводить через 3-4 недели лечения пероральными антикоагулянтами.

-

Если при повторной ЧП-ЭхоКГ/КТ ЛП с контрастированием тромб не выявляется, рекомендовано провести кардиоверсию и продолжить антикоагулянтную терапию [125, 135]

ЕОК IB (УУР В, УДД 2)

Комментарии: если при повторной чреспищеводной эхокардиографии/КТ ЛП с контрастированием сохраняется тромб, кардиоверсию выполнять нельзя. Следует рассмотреть вопрос об альтернативной тактике лечения – контроле частоты желудочковых сокращений. Доказательной базы для выбора оптимальной стратегии антитромботической терапии у пациентов с сохраняющимся тромбом ушка или полости левого предсердия нет. Сохранение тромба через 3-4 недели приема пероральных антикоагулянтов не всегда означает неэффективность терапии, в ряде случаев требуется дополнительное время и оценка комплаенса. На сегодняшний день отсутствуют доказательства эффективности смены пероральных антикоагулянтов (ПОАК с одним механизма действия на другой, переход на АВК или низкомолекулярные гепарины (АТХ B01AB Группа гепарина)).

-

У пациентов с длительностью эпизода ФП менее 48 часов рекомендовано рассмотреть возможность выполнения ранней кардиоверсии без проведения ЧПЭхоКГ/КТ ЛП и легочных вен с контрастированием [135].

ЕОК IIbB (УУР B, УДД 2)

Комментарии: в последнее время накопилось достаточно много данных о том, что риск ТЭО начинает повышаться после первых 12 часов ФП. При наличии технической возможности целесообразно выполнять ЧП-ЭхоКГ/КТ ЛП с контрастированием даже при длительности пароксизма менее 48 часов у пациентов с высоким риском ТЭО кардиоверсии (индекс CHA2DS2-VASC ≥2 баллов у мужчин, ≥3 баллов у женщин и/или длительность эпизода ФП более 12 часов) [136].

-

После проведения кардиоверсии рекомендовано продолжить антикоагулянтную терапию в течение как минимум 4-х недель. Если исходно назначались гепарин и его производные, рекомендовано перевести пациента на пероральные антикоагулянты [130, 132].

ЕОК IB (УУР С, УДД 4)

Комментарии: частота инсульта/ТЭО у пациентов с пароксизмом ФП менее 24 часов и низким риском ТЭО (CHA2DS2-VASc 1 балл для женщин, 0 баллов для мужчин) достаточно низкая. Для таких пациентов в индивидуальном порядке может быть рассмотрен отказ от антикоагуляции на протяжении 4 недель после кардиоверсии [137]. Такой подход основывается на мнении экспертов и не подтвержден в рандомизированных исследованиях. Если принято решение воздержаться от пероральных антикоагулянтов после кардиоверсии, перед ее проведением антикоагуляцию все же следует проводить.

-

По истечении 4 недель после кардиоверсии рекомендовано принять решение о необходимости постоянной антикоагулянтной терапии исходя из риска ТЭО, оцененного по шкале CHA2DS2-VASc. У пациентов с высоким риском ТЭО (для мужчин 2 и более баллов для женщин 3 и более баллов по шкале CHA2DS2-VASc), а также у пациентов, имевших когда-либо внутрисердечный тромб, терапию пероральными антикоагулянтами рекомендовано продолжать неопределенно долго – даже в случае сохранения синусового ритма после кардиоверсии [130, 138].

ЕОК IB (УУР С, УДД 4)

-

При кардиоверсии у пациентов с ТП рекомендуется такая же схема антикоагулянтной терапии, как и у пациентов с ФП [139].

ЕОК IC (УУР В, УДД 3)

-

Апиксабан**, дабигатрана этексилат**, ривароксабан**, эдоксабан не рекомендовано использовать для антикоагулянтной поддержки кардиоверсии у пациентов с механическим протезом клапанов сердца [61-63, 87, 115, 131].

ЕОК IIIC (УУР В, УДД 2)

Комментарии: ПОАК не рекомендованы для антикоагулянтной поддержки кардиоверсии у пациентов с митральным стенозом умеренно-тяжелой или тяжелой степени вследствие отсутствия соответствующей доказательной базы.

1.1.3 Вторичная профилактика инсульта у пациентов с фибрилляцией и трепетанием предсердий

-

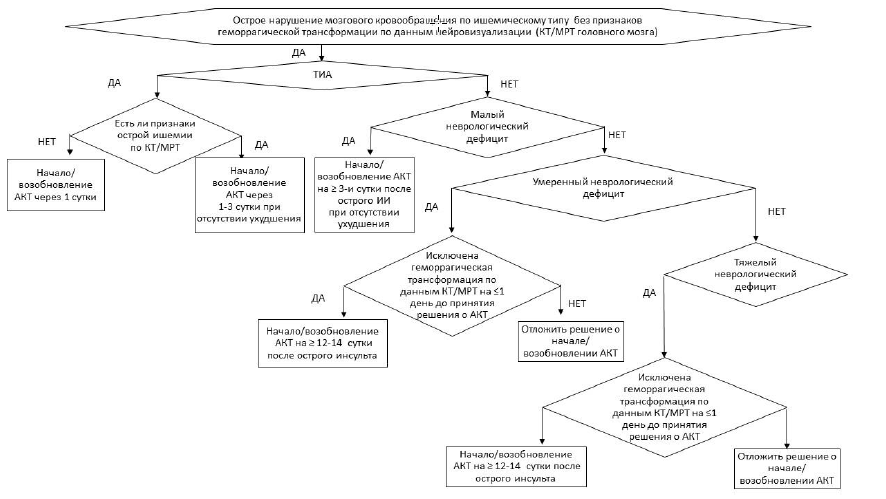

Пациентам, получающим пероральные антикоагулянты, в случае развития симптомов острого инсульта рекомендовано проведение нейровизуализации (компьютерной томографии головного мозга и/или магнитно-резонансной томографии головного мозга) с целью уточнения типа инсульта, оценки его размера и локализации. [58, 65, 140-146]

РКО IIaB (УУР С, УДД 4)

Комментарии: Проведение КТ/МРТ головного мозга пациентам с клиникой острого инсульта позволяет исключить геморрагический инсульт или внутричерепное кровоизлияние, геморрагическую трансформацию ишемического инсульта на фоне антикоагулянтной терапии, а также оценить объем очага некроза/ишемии и его локализацию, что определяет время начала/возобновления терапии пероральными антикоагулянтами. Пациентам с тяжелым инсультом или инсультом средней тяжести, большим очагом ишемии для принятия решения о возобновлении антикоагулянтной терапии рекомендовано проведение нейровизуализации в динамике для исключения геморрагической трансформации.

-

При развитии симптомов острого инсульта у пациентов, получающих пероральные антикоагулянты, рекомендовано временно прервать прием препарата на срок, определенный решением мультидисциплинарного консилиума, в который может входить врач-кардиолог, врача-невролог, врач-рентгенолог [142-144, 147, 148].

РКО IIaB (УУР С, УДД 4)

Комментарии: первые дни после острого ишемического инсульта характеризуются повышенным риском как повторного ишемического события, так и геморрагического осложнения за счет ослабления гематоэнцефалического барьера в очаге ишемического повреждения. Возможность применения пероральных антикоагулянтов в первые дни ишемического инсульта определяется балансом этих рисков. Чем больше размер очага инфаркта головного мозга, тем выше риск геморрагической трансформации.

Больные с недавним ИИ ранее не включались в РКИ, поэтому мнение экспертов о сроках возобновления пероральных антикоагулянтов основано на данных регистровых наблюдений и здравом смысле. Долгое время преобладал клинический подход (таблица П5 приложения Б), когда риски геморрагической трансформации (и, соответственно, сроки начала антикоагуляции) оценивались исходя из выраженности неврологического дефицита (правило Динера). Так, у пациентов с ТИА эксперты считают возможным не прерывать антикоагулянтную терапию, а у пациентов с ишемическим инсультом время прерывания препарата варьировало в диапазоне от 3-4 до 12-14 суток в зависимости от тяжести неврологического дефицита, определяемого суммой баллов по шкале инсульта Национального института здоровья США (NIHSS) (таблица П5 приложения Г1) [147, 148]. При среднетяжелых и тяжелых инсультах необходима повторная нейровизуализация для исключения геморрагической трансформации.

В настоящее время начинает доминировать подход, ориентированный на характеристики очага инфаркта головного мозга, поэтому во главу угла ставятся результаты нейровизуализации. Так, например, с точки зрения нейровизуализации большим считается очаг с поражением всей зоны кровоснабжения одной или более мозговой артерии (передней, средней или задней). Подробно классификация размеров очага инсульта представлена в описании дизайна исследования ELAN.

К настоящему времени завершено уже несколько рандомизированных (TIMING [564], ELAN [565], START [566], OPTIMAS [567]), а также целый ряд наблюдательных исследований [643], которые продемонстрировали, что более ранее возобновление ПОАК, как минимум, не уступает классическому подходу отсроченного возобновления. Так, в одном из самых крупных исследованй ELAN возобновление ПОАК в первые 48 часов при малом и среднем размере очага, в течение 6-7 суток при большом размере очага ишемического инсульта через месяц наблюдения не уступало «стандартному» подходу, а через 3 месяца демонстрировало преимущества по частоте комбинированной конечной точки «повторный ишемический инсульт, системная эмболия, большое экстракраниальное кровотечение, симптомное внутричерепное кровоизлияние, сосудистая смерть».

Т.о., решение о сроках возобновления АКГ должно приниматься индивидуально с учетом тяжести и стабильности неврологического статуса, размера и локализации очага инфаркта, наличия и типа геморрагической трансформации, а также дополнительных факторов риска, смещающих равновесие в сторону повторного ишемического или геморрагического события [568].

-

Пациентам с ФП не рекомендуется назначение гепарина и его производных сразу после ИИ [569].

ЕОК IIIВ (УУР В, УДД 1)

-

Пациентам с ФП и острым ИИ до начала или возобновления терапии пероральными антикоагулянтами рекомендовано назначение ацетилсалициловой кислоты** (при отсутствии противопоказаний) для снижения риска повторного ишемического инсульта и смерти [149, 150, 649-652].

ЕОК IIaB (УУР B, УДД 2)

-

Пациентам с ФП и острым ИИ, возникшим на фоне АКТ, не рекомендовано проведение системного тромболизиса [151-154].

ЕОК IIIC (УУР С, УДД 4)

Комментарии: Проведение тромболизиса можно рассмотреть у принимающих варфарин** пациентов, если МНО не превышает 1,7. У принимающих ПОАК проведение тромболизиса возможно, если выполняется хотя бы одно условие: 1) со времени приема последней дозы ПОАК прошло более 48 часов и функция почек не снижена, 2) препарат в плазме не определяется, 3) показатели, характеризующие антикоагулянтную активность ПОАК, находятся в пределах референсных значений. Количественную оценку антикоагулянтной активности для апиксабана**, ривароксабана** и эдоксабана позволяет осуществить определение анти-Ха активности, для дабигатрана этексилата** – экаринового времени свертывания и/или разведенного тромбинового времени (согласно АТХ – лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (прямыми антикоагулянтами) B03.005.007). Наиболее близким к упомянутым для оценки антикоагулянтной активности дабигатрана этексилата** является определение тромбинового времени (его нормальный уровень исключает активность дабигатрана этексилата**) и/или АЧТВ (его нормальный уровень исключает супратерапевтическую, но не терапевтическую активность дабигатрана этексилата**) [136]. Ряд экспертов полагает, что, если после приема ПОАК прошло не более 12 часов, проводить тромболизис даже при низкой концентрации препарата/низкой активности показателей, характеризующих их антикоагулнятную активность, не следует, поскольку их действие могло еще не достичь максимума.

Таблица показателей, которые целесообразно оценить перед введением препарата для прекращения действия ПОАК представлена в П4 приложения А3. У получающих дабигатрана этексилат** пациентов целесообразно обсудить возможность тромболизиса после ингибирования антикоагулянтного действия дабигатрана этексилата** путем внутривенного введения его специфического антагониста – идаруцизумаба.

Еще одним из вариантов реперфузионной терапии при остром инсульте может быть эмболэктомия, выполняемая, прежде всего, у пациентов, имеющих признаки окклюзии интракраниального отдела внутренней сонной артерии или проксимального отдела средней мозговой артерии по данным нейровизуализации. Наибольшие преимущества эмболэктомия приносит в первые 6 часов, у отдельных категорий пациентов может быть выполнена в сроки до 24 часов. Показания к вмешательству в зависимости от тяжести инсульта, размеров очага ишемии, локализации поражения и сроков от начала манифестации изложены в Клинических Рекомендациях по лечению инсульта.

Число пациентов, принимающих – пероральные антикоагулянты, включенных в соответствующие исследования, немногочисленно. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что предшествующая антикоагулянтая терапия сама по себе не является противопоказанием к проведению тромбоэктомии. Тем не менее, необходимо принимать во внимание возможность повышения риска кровотечений, связанных с реперфузией [156, 157].

-

У пациентов с ФП, перенесших ИИ или ТИА на фоне АКТ, рекомендовано оценить и оптимизировать приверженность лечению [158].

РКО IC (УУР C, УДД 5)

Комментарии: в настоящее время нет данных, подтверждающих целесообразность замены одного ПОАК на другой у пациента, перенесшего ишемический инсульт на фоне антикоагулянтной терапии. Необходимым является коррекция прочих факторов риска инсульта (отказ от курения, достижение целевых значений АД, ЛПНП, гликемии и т.д.).

-

Пациентам, перенесшим инсульт, рекомендовано назначение не варфарина**, а ПОАК (при отсутствии противопоказаний) [100, 159, 160].

ЕОК IА (УУР В, УДД 1)

-

Назначение комбинированной терапии пероральными антикоагулянтами и антитромбоцитарными препаратами пациентам с ФП с целью вторичной профилактики ИИ или ТИА не рекомендовано [161-169].

ЕОК IIIB (УУР В, УДД 2)

-

У пациентов с ФП, имеющих высокий риск ИИ и перенесших внутричерепное кровоизлияние, рекомендовано рассмотреть возможность возобновления терапии пероральными антикоагулянтами (преимущественно ПОАК) при отсутствии противопоказаний) на основании мультидисциплинарного решения при условии устранения причины кровотечения и коррекции факторов риска [74, 75, 170-172].

ЕОК IIbB (УУР B, УДД 2)

Комментарии: принимать решение о возобновлении антикоагулянтной терапии у больного с ФП после внутричерепного кровоизлияния следует мультидисциплинарной командой, состоящей из врача-невролога, врача-кардиолога, врача-нейрохирурга и врача-рентгенолога. Необходимо информировать пациента и членов его семьи о риске и пользе от возобновления терапии пероральными антикоагулянтами.

У пациента, перенесшего геморрагический инсульт, чаще риск последующего ишемического инсульта выше, чем повторного геморрагического события. Наблюдательные исследования показали, что возобновление антикоагулянтной терапии ассоциируется с уменьшением риска повторного инсульта и снижением смертности [74]; данных РКИ на сегодняшний момент недостаточно. Однако индивидуальный профиль совокупной пользы и риска от возобновления/отказа от антикоагулянтной терапии может розниться. Риск рецидива внутричерепного кровоизлияния зависит, в том числе, от локализации, причины и тяжести индексного кровоизлияния. Так, риск рецидива кровоизлияния ниже в случае, если индексное событие было связано с травмой, кровоизлияние имело субдуральную или эпидуральную локализацию. Если исходное кровоизлияние имело долевую или субарахноидальную локализацию, риск рецидива выше. С практической точки зрения для оценки риска рецидива спонтанного кровоизлияния необходимо, прежде всего, ориентироваться на наличие томографических признаков церебральной амилоидной ангиопатии. Факторы, повышающие риск рецидива внутричерепного кровоизлияния, указаны в таблице П2 приложения А3.

Согласно мнению экспертов различных профессиональных сообществ, оптимальное время для возобновления антикоагулянтной терапии находится в диапазоне от 2-х до 8 недель после кровоизлияния, у пациентов с максимальным риском ТЭО (механические протезы клапанов, ревматический порок) этот срок может быть сокращен до 1-2 недель [570].

У пациентов с неклапанной ФП после перенесенного внутричерепного кровоизлияния ПОАК могут быть предпочтительнее АВК. При возобновлении антикоагулянтной терапии у таких пациентов следует по возможности избегать комбинаций с антитромбоцитарными препаратами, у получающих АВК – поддерживать уровень МНО в пределах 2-2,5, время пребывания МНО в терапевтическом диапазоне должно быть не менее 70%; ПОАК следует назначать в минимальных дозах, эффективных с точки зрения профилактики инсульта и системных эмболий. Следует контролировать уровень артериального давления и исключить прием алкоголя, который значительно увеличивает риск внутричерепного кровоизлияния.

Комментарии: у пациентов, перенесших внутричерепное кровоизлияние, для которых принято решение отказаться от возобновления терапии пероральными антикоагулянтами в связи с наличием неустранимой причины жизнеугрожающего геморрагического осложнения, рекомендовано рассмотреть имплантацию окклюдера кардиологического*** в ушко ЛП (УЛП) [173-175]. Следует помнить, что стандартный протокол ведения пациентов с окклюдером кардиологическим*** предполагает наличие периода антитромботической терапии (антитромбоцитарные препараты и/или пероральные антикоагулянты) после имплантации устройства, что сопряжено с риском повторного кровотечения.

Оптимальная тактика профилактики ТЭО у пациентов с ФП, перенесших внутричерепное кровоизлияние (время возобновления антикоагулянтной терапии, прогноз после имплантации окклюдера кардиологического***), в настоящее время исследуется в рандомизированных контролируемых исследованиях.

Комментарии: Прогностическая значимость геморрагической трансформации зависит от ее типа по классификации ECASS (геморрагический инфаркт или паренхиматозная гематома) и наличия симптомов. Геморрагическая трансформация – все более распространенное явление вследствие широкого внедрения реперфузионной терапии. Накопленные данные [565, 571] говорят о том, что наличие геморрагического инфаркта (т.е. петехиального пропитывания) может не требовать отсрочки антикоагулянтной терапии. Пациенты с паренхиматозными гематомами в РКИ не включались, в их случае вопрос об антикоагулянтной терапии должен решаться индивидуально в зависимости от размеров гематомы, наличия признаков дислокации и динамики по данным компьютерной томографии.

1.1.4 Профилактика кровотечений на фоне антикоагулянтной терапии. Ведение пациентов с острыми кровотечениями, возникшими на фоне антикоагулянтной терапии. Антитромботическое лечение пациентов с фибрилляцией и трепетанием предсердий после перенесенных геморрагических осложнений

Кровотечения по-прежнему остаются основной опасностью терапии пероральными антикоагулянтами. Снизить риск геморрагических осложнений позволяет активное выявление и устранение источников кровотечений, коррекция факторов риска кровотечений, а также рациональный подход к выбору режима антитромботической терапии.

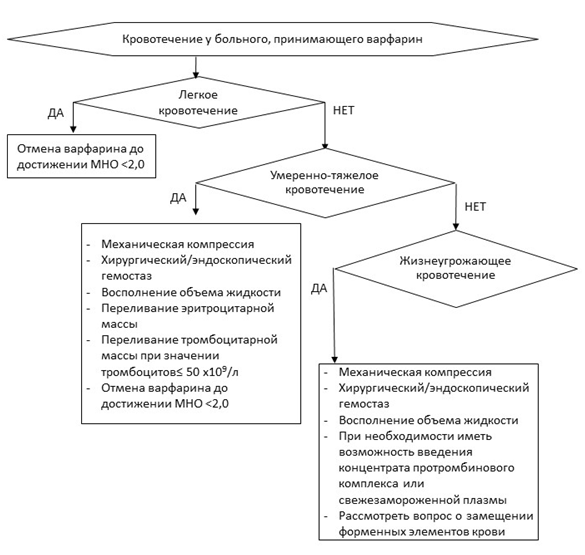

Алгоритм ведения пациентов с ФП в случае возникновения геморрагических осложнений представлен в таблице П6 приложения Б.

Рандомизированные клинические исследования продемонстрировали преимущества ПОАК над варфарином** с точки зрения развития внутричерепных кровоизлияний [40-42], что делает терапию ПОАК предпочтительнее варфарина**. Апиксабан**, дабигатрана этексилат** в дозе 110 мг 2 раза в сутки и эдоксабан снижали риск больших кровотечений в сравнении с варфарином** [61, 62, 110, 176-177]. Прием ривароксабана**, дабигатрана этексилата** в дозе 150 мг 2 раза в сутки и эдоксабана 60 мг в сутки ассоциировался с увеличением риска желудочно-кишечных кровотечений в сравнении с варфарином** [61, 63, 178, 179].

Прямых сравнительных рандомизированных исследований между ПОАК не проводилось, что не позволяет давать жестких рекомендаций относительно выбора того или иного ПОАК с точки зрения профиля безопасности. Предпочтительной стратегией является не выбор конкретного ПОАК, а максимальная коррекция факторов риска и устранение потенциальных источников кровотечения (например, кровоточащей язвы или полипа у пациента с желудочно-кишечным кровотечением).

Ингибиторы протонного насоса снижают риск кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта у пациентов, получающих пероральные антикоагулянты (и варфарин**, и ПОАК) [182, 183]. Целесообразно рассмотреть профилактическое назначение этих препаратов пациентам с высоким риском желудочно-кишечных кровотечений. Риск желудочно-кишечных кровотечений может быть оценен с использованием алгоритма, рекомендуемого Европейским обществом кардиологов начиная с 2015 г. [572, 627], у пациентов с сопутствующей ИБС может быть использована, например, отечественная шкала РЕГАТА [573] (таблица П6 Приложения Г1).

-

Всем пациентам с ФП показана регулярная оценка факторов риска кровотечений с целью их максимальной коррекции [60, 65, 79-83].

ЕОК IIaB (УУР В, УДД 3)

Комментарий: Модифицируемые и немодифицируемые факторы риска кровотечений представлены в таблице П1 приложения А3.

-

Всем пациентам с АГ и ФП рекомендовано достижение целевого уровня артериального давления, что позволяет снизить риск кровотечений [165, 184, 185].

ЕОК IIaB (УУР С, УДД 4)

-

Рекомендовано обсуждать отказ от употребления алкоголя с пациентами, получающими терапию пероральными антикоагулянтами [186-188].

ЕОК IIa C (УУР С, УДД 4)

-

Рутинное определение генетически обусловленной чувствительности к варфарину** не рекомендовано [189-192].

ЕОК IIIB (УУР В, УДД 1)

Комментарии: Проведение генотипирования чувствительности к варфарину** может быть целесообразно у отдельных пациентов с высоким риском кровотечений, не имеющих альтернативы к терапии варфарином**.

-

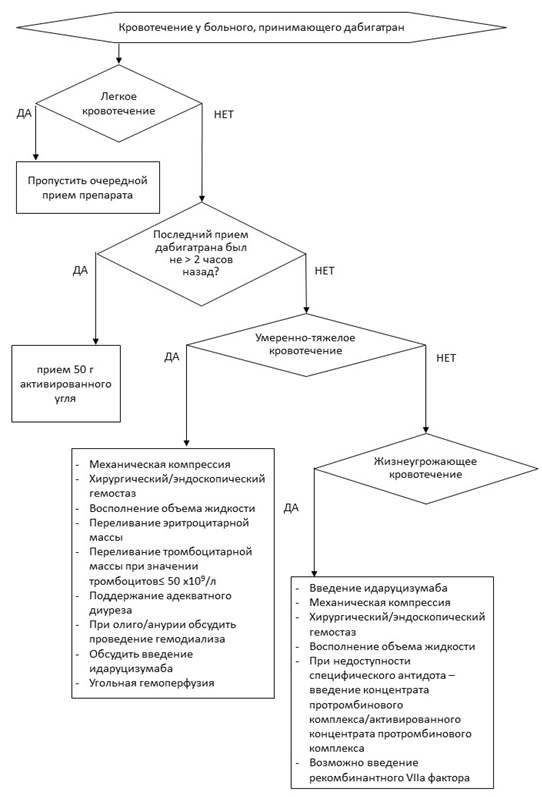

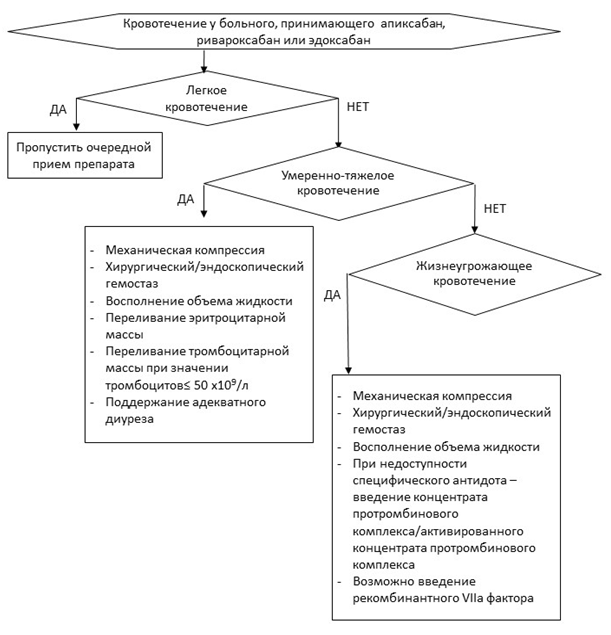

В случае возникновения кровотечений на фоне терапии пероральными антикоагулянтами рекомендовано оценить тяжесть кровотечения, выявить источник кровотечения и уточнить давность его существования [34, 58, 65].

РКО IC (УУР C, УДД 5)

-

В случае развития кровотечения у пациентов на фоне антикоагулянтной терапии, рекомендовано исследование уровня общего гемоглобина в крови, оценка гематокрита, исследование уровня тромбоцитов в крови, исследование уровня креатинина в крови с расчетом клиренса креатинина по формуле Кокрофта-Голта. [58, 61–63, 65]

ЕОК IIaB (УУР C, УДД 5)

-

В случае развития кровотечения у пациентов, принимающих АВК, рекомендовано определение МНО [58, 61–63, 65, 193].

ЕОК IIaB (УУР В, УДД 2)

-

В случае развития кровотечения у пациентов, принимающих ПОАК, рекомендовано выяснить время приема последней дозы препарата [58, 65, 194].

ЕОК IC (УУР C, УДД 5)

Комментарии: Проведение лабораторных тестов, характеризующих антикоагулянтную активность ПОАК, целесообразно в том случае, если развилось тяжелое кровотечение и обсуждается введение препаратов, нейтрализующих действие ПОАК. При жизнеугрожающих кровотечениях мероприятия по нейтрализации антикоагулянтного действия препаратов следует проводить, не дожидаясь результатов соответствующих коагулогических тестов. Результаты тестов могут быть использованы в дальнейшем для оценки динамики клинической ситуации.

Перечень показателей, которые целесообразно оценивать перед введением препарата для прекращения действия ПОАК, приведен в таблице П4 приложения А3.

Доступный на отечественном фармацевтическом рынке Менадиона натрия бисульфит** является предшественником витамина К2, действие которого наступает очень медленно, поэтому введение Менадиона натрия бисульфита** для лечения острого кровотечения на фоне АВК не эффективно. Предпочтительным подходом является введение концентрата факторов свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации [Протромбиновый комплекс]**, содержащего факторы свертывания, синтез которых блокируют АВК, а также протеины С и S.

-

Пациентам с ФП, имеющим симптомы острого клинически значимого кровотечения, рекомендовано прервать терапию пероральными антикоагулянтами до устранения причины кровотечения [58, 65].

ЕОК IC (УУР C, УДД 5)

-

Принимающим дабигатрана этексилат** пациентам в случае жизнеугрожающего кровотечения или потребности в экстренном хирургическом вмешательстве рекомендовано ввести идаруцизумаб [194, 195].

ЕОК IIaB (УУР В, УДД 3)

Комментарии: для пациентов, получающих дабигатрана этексилат**, при недоступности идаруцизумаба можно рассмотреть применение диализа/гемодиализа. Для всех ПОАК в случае отсутствия специфических антагонистов может быть использован концентрат факторов свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации [Протромбиновый комплекс]**, предпочтительно активированный [653, 654]. Нейтрализация антикоагулянтного действия препаратов не исключает необходимости стандартных мероприятий для достижения гемостаза.

-

Всем пациентам с ФП, перенесшим эпизод клинически значимого кровотечения на фоне терапии пероральными антикоагулянтами, рекомендована оценка возможности возобновления антикоагулянтной терапии с участием всех заинтересованных специалистов [189-192].

ЕОК IIa B (УУР С, УДД 4)

Комментарии: Решение о возобновлении антикоагулянтной терапии должно приниматься мультидисциплинарной командой на основании сопоставления риска и предполагаемой тяжести повторного кровотечения с риском тромбоэмболии. Консилиуму следует оценить все возможности антикоагулянтного лечения и прочих вмешательств для профилактики инсульта, определить тактику максимальной коррекции факторов риска кровотечений и инсульта. К настоящему времени накопились данные наблюдательных исследований, согласно которым отказ от антикоагулянтной терапии после кровотечения ассоциируется с увеличением риска тромбоэмболических осложнений и смертности. В большинстве случаев возобновление антикоагулянтной терапии ассоциируется с более благоприятным прогнозом [200, 201, 574]. Сроки возобновления антикоагулянтной терапии после перенесенного кровотечения определяются индивидуально. В случае устранимого источника кровотечения применение перорального антикоагулянта может быть возобновлено после соответствующего вмешательства. После перенесенного ЖКК, как правило, прием перорального антикоагулянта может быть возобновлен через 7 суток [200].

Если мультидисциплинарная команда приняла решение не возобновлять антикоагулянтную терапию, возможно рассмотреть имплантацию окклюдера кардиологического*** в ушко ЛП. Следует помнить, что стандартный протокол ведения пациентов с окклюдером кардиологическим*** предполагает наличие периода антитромботической терапии (антитромбоцитарные препараты и/или пероральные антикоагулянты) после имплантации устройства, что сопряжено с риском повторного кровотечения.

Малые кровотечения требуют лишь временной отмены пероральных антикоагулянтов (АВК до снижения МНО <2,0, а ПОАК на 1 день). Важно объяснить пациенту значение приверженности терапии и необоснованность отказа от приема антикоагулянтной терапии даже в случае рецидивирования малых кровотечений.

Комментарий: у пациентов с недавно перенесенным кровотечением может быть рассмотрено назначение апиксабана** по 5 мг 2 раза в сутки или дабигатрана этексилата** в дозе 110 мг 2 раза в сутки, как препаратов, имеющих преимущество по сравнению с варфарином** по данным рандомизированных клинических исследований и исследований реальной клинической практики [61, 62].

1.1.5 Комбинированная терапия пероральными антикоагулянтами и ингибиторами агрегации тромбоцитов у пациентов с фибрилляцией и трепетанием предсердий, перенесшим острый коронарный синдром и/или подвергнутых чрескожным коронарным вмешательствам

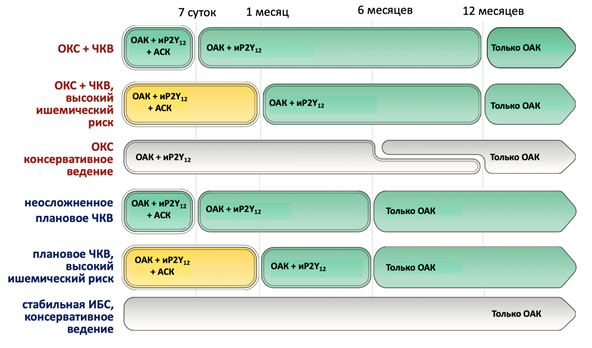

В РФ частота ФП при остром коронарном синдроме (ОКС) достигает 18%, из них почти у четверти данное нарушение ритма выявляется впервые [202, 203]. Подходы к назначению антикоагулянтной терапии при сопутствующей ИБС принципиально не отличаются от стандартных и основываются на стратификации риска ТЭО, в том числе – у пациентов с эпизодом ФП, впервые зарегистрированным в острую фазу ОКС (даже если этот эпизод был единственным). Пациентам с ОКС/ЧКВ с целью снижения риска возникновения тромботических осложнений, в том числе тромбоза стента, показана двойная антиагрегантная терапия. С другой стороны, терапии антитромбоцитарными препаратами (даже двойной) недостаточно для снижения риска инсульта при ФП, что является основанием для назначения так называемая тройной антитромботической терапии у пациентов с сочетанием этих заболеваний. В свою очередь, такой подход ассоциируется с существенным повышением риска крупных и фатальных кровотечений. Компромиссной тактикой является минимизация длительности комбинированной антитромботической терапии (как тройной, так и двойной) настолько, насколько позволяет риск тромботических осложнений.

«Базовой» стратегией комбинированной антитромботической терапии (у пациентов с низким риском тромбоза стента и без высокого риска кровотечений) является назначение тройной антитромботической терапии на срок до 7 суток с последующей отменой ацетилсалициловой кислоты** и продолжением двойной терапии до 12 месяцев после ОКС и до 6 месяцев после планового ЧКВ. В зависимости от индивидуального соотношения риска ишемических/геморрагических осложнений длительность комбинированной антитромботической терапии может меняться.

Риск геморрагических осложнений может оцениваться с использованием различных шкал HAS-BLED, ARC-HBR (таблица 10 приложения Г1), PRECISE-DAPT (таблица 11 приложения Г1), отечественной шкалы ОРАКУЛ (таблица 7 приложения Г1) [575]. При этом расчетный риск геморрагических осложнений не должен быть единственным определяющим фактором, т. к. не менее половины пациентов ФП с ИБС относятся одновременно к категории высокого риска инсульта и кровотечений.

Комментарий: Алгоритм выбора режима антитромботической терапии после ЧКВ у пациентов с ФП представлен в таблице П7 приложения Б.

-

Пациентам с ФП и показаниями к комбинированной антитромботической терапии рекомендовано предпочесть назначение апиксабана**, дабигатрана этексилата**, ривароксабана**, эдоксабана, а не варфарина** [161, 204-208].

ЕОК IA (УУР В, УДД 1)

-

Рекомендовано рассмотреть назначение апиксабана**, дабигатрана этексилата**, ривароксабана**, эдоксабана в комбинации с ацетилсалициловой кислотой** и/или клопидогрелом** в дозах, одобренных для профилактики инсульта [204-206].

ЕОК IIbB (УУР В, УДД 2)

Комментарии: При отсутствии противопоказаний рекомендуется назначение ПОАК в полной дозе (апиксабан** 5 мг х 2 раза в сутки; дабигатрана этексилат** 150 мг х 2 раза в сутки; ривароксабан** 20 мг 1 раз в сутки, эдоксабан 60 мг 1 раз в сутки). Для всех ПОАК в составе комбинированной терапии используются стандартные критерии для снижения дозы.

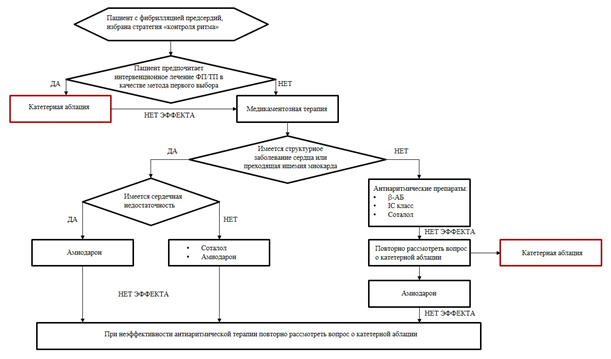

При использовании ривароксабана** у пациентов с высоким риском кровотечений следует иметь в виду, что доза 15 мг предпочтительнее 20 мг для длительного лечения одновременно с одним или двумя антитромбоцитарными препаратами.