Синдром гиперстимуляции яичников

Версия: Клинические протоколы 2024 (Узбекистан)

Версия: Клинические протоколы 2024 (Узбекистан)

Гиперстимуляция яичников (N98.1), Другие осложнения, связанные с искусственным оплодотворением (N98.8), Инфекция, связанная с искусственным оплодотворением (N98.0), Осложнения, связанные с искусственным оплодотворением (N98), Осложнения, связанные с искусственным оплодотворением, неуточненные (N98.9), Осложнения, связанные с попыткой имплантации оплодотворенной яйцеклетки после экстракорпорального оплодотворения (N98.2), Осложнения, связанные с попыткой имплантации эмбриона (N98.3)

Акушерство и гинекология

Общая информация

Краткое описание

Приложение к приказу № 401

от «25» декабря 2024 года

Министра Здравоохранения Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЁНКА

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЁНКА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «СИНДРОМ ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ»

Вводная часть

Коды по МКБ-10:

|

Код

|

Название

|

|

N98

|

Осложнения, связанные с искусственным оплодотворением

|

|

N98.0

|

Инфекция, связанная с искусственным оплодотворением

|

|

N98.1

|

Гиперстимуляция яичников

|

|

N98.2

|

Осложнения, связанные с попыткой имплантации оплодотворенной яйцеклетки после экстракорпорального оплодотворения

|

|

N98.3

|

Осложнения, связанные с попыткой имплантации эмбриона

|

|

N98.8

|

Другие осложнения, связанные с искусственным оплодотворением

|

|

N98.9

|

Осложнения, связанные с искусственным оплодотворением, неуточненные

|

|

https://mkb-10.com/index.php?pid=14392

https://mkb-10.com/index.php?pid=14418 https://mkb-10.com/index.php?pid=14277 |

|

Коды по МКБ-11:

|

Код

|

Название

|

|

GA32

|

Осложнения, связанные с применением вспомогательных репродуктивных технологий

|

|

GA32.0

|

Синдром гиперстимуляции яичников

|

|

GA32.1

|

Кровотечение после забора яйцеклеток (после пункции фолликулов)

|

|

GA32.2

|

Инфекция, связанная с применением вспомогательных репродуктивных технологий

|

|

GA32.3

|

Осложнения, связанные с попыткой переноса эмбриона или с искусственной инсеминацией

|

|

GA32.Y

|

Другие уточненные осложнения, связанныес применением медицинских репродуктивных технологий

|

|

GA32.Z

|

Осложнения, связанные с применением вспомогательных репродуктивных технологий, неуточненный

|

|

https://mkb-11.com/index.php?id=GA32

https://mkb-11.com/index.php?id=GA32.0 |

|

Дата разработки и пересмотра протокола: 2024 год, дата пересмотра 2029 г. или по мере появления новых ключевых доказательств. Все поправки к представленным рекомендациям будут опубликованы в соответствующих документах.

Ответственное учреждение по разработке данного клинического протокола и стандарта: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка.

Цель протокола: обзор наилучших имеющихся доказательств, внедрение и организация системы и единого подхода по ведению пациентов с синдромом гиперстимуляции яичников.

Категории пациентов: пациенты с синдромом гиперстимуляции яичников.

Пользователи протокола: врачи акушеры-гинекологи; врачи общей практики; лаборанты; организаторы здравоохранения; студенты; клинические ординаторы; магистранты; аспиранты; преподаватели медицинских вузов; женщины, члены их семей и лица, осуществляющие уход.

Основная часть

Термины.

Асцит – скопление жидкости в брюшной полости, с которым ассоциируется развитие полиорганной недостаточности (дисфункции).

Внутрибрюшная гипертензия (ВБГ) – постоянно или периодически регистрируемое патологическое повышение внутрибрюшного давления (ВБД) ≥ 12 мм рт. ст.

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) – методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне организма (в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства).

Дыхательная недостаточность – состояние организма, при котором либо не обеспечивается поддержание нормального газового состава артериальной крови, либо оно достигается за счет повышенной работы дыхания, приводящей к снижению функциональных возможностей организма.

Лапароцентез – лечебно-диагностическая хирургическая манипуляция, целью которой является выявление повреждения внутренних органов, удаление асцитической жидкости, введения лекарственных препаратов в брюшную полость.

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) – остро возникающее диффузное воспалительное поражение паренхимы легких, развивающееся как неспецифическая реакция на различные повреждающие факторы и приводящее к формированию острой дыхательной недостаточности (как компонента полиорганной недостаточности) вследствие нарушения структуры легочной ткани и уменьшения массы аэрированной легочной ткани.

Полиорганная недостаточность – тяжелая неспецифическая стресс-реакция организма, совокупность недостаточности нескольких функциональных систем, развивающаяся как терминальная стадия большинства острых заболеваний и травм.

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/prevention-and-treatment-of-moderate-and-severe-ovarian-hyperstimulation-syndrome-a-guideline

Внутрибрюшная гипертензия (ВБГ) – постоянно или периодически регистрируемое патологическое повышение внутрибрюшного давления (ВБД) ≥ 12 мм рт. ст.

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) – методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне организма (в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства).

Дыхательная недостаточность – состояние организма, при котором либо не обеспечивается поддержание нормального газового состава артериальной крови, либо оно достигается за счет повышенной работы дыхания, приводящей к снижению функциональных возможностей организма.

Лапароцентез – лечебно-диагностическая хирургическая манипуляция, целью которой является выявление повреждения внутренних органов, удаление асцитической жидкости, введения лекарственных препаратов в брюшную полость.

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) – остро возникающее диффузное воспалительное поражение паренхимы легких, развивающееся как неспецифическая реакция на различные повреждающие факторы и приводящее к формированию острой дыхательной недостаточности (как компонента полиорганной недостаточности) вследствие нарушения структуры легочной ткани и уменьшения массы аэрированной легочной ткани.

Полиорганная недостаточность – тяжелая неспецифическая стресс-реакция организма, совокупность недостаточности нескольких функциональных систем, развивающаяся как терминальная стадия большинства острых заболеваний и травм.

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/prevention-and-treatment-of-moderate-and-severe-ovarian-hyperstimulation-syndrome-a-guideline

https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/the-management-of-ovarian-hyperstimulation-syndrome-green-top-guideline-no-5/

Определения.

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) – это чрезмерный системный ответ на стимуляцию яичников, характеризуемый широким спектром клинических и лабораторных проявлений. Наиболее часто СГЯ связан с контролируемой стимуляцией яичников во время вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Однако, известны случаи развития СГЯ при наступлении спонтанной беременности. СГЯ проявляется повышением сосудистой проницаемости, выходом внутрисосудистой жидкости во внесосудистое пространство, гемоконцентрацией. При тяжелом СГЯ высок риск развития тромбоэмболических осложнений, респираторного дистресс-синдрома взрослых, полиорганной недостаточности.

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/prevention-and-treatment-of-moderate-and-severe-ovarian-hyperstimulation-syndrome-a-guideline https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/the-management-of-ovarian-hyperstimulation-syndrome-green-top-guideline-no-5/

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/prevention-and-treatment-of-moderate-and-severe-ovarian-hyperstimulation-syndrome-a-guideline https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/the-management-of-ovarian-hyperstimulation-syndrome-green-top-guideline-no-5/

Классификация

Классификация

По времени возникновения:

-

Ранний СГЯ развивается в течение первых 7 дней после ТВП и ассоциируется избыточным ответом яичников на овариальную стимуляцию.

-

Поздний СГЯ возникает через 10 и более дней после введения ХГ в качестве триггера овуляции и связан с выработкой эндогенного ХГ на фоне наступившей беременности.

Если беременность в цикле ВРТ не наступает, симптомы СГЯ при любой степени его выраженности исчезают с наступлением менструации. Поздний СГЯ протекает более тяжело, длится до 7-10 недель беременности с волнообразным усилением и ослаблением симптоматики.

На основании клинико-лабораторных симптомов выделяют 4 степени тяжести СГЯ:

|

Тяжесть

|

Симптомы

|

|

СГЯ легкой степени

|

|

|

СГЯ средней степени

|

|

|

СГЯ тяжелой степени

|

Дополнительно:

|

|

СГЯ критической степени

|

|

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/prevention-and-treatment-of-moderate-and-severe-ovarian-hyperstimulation-syndrome-a-guideline https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/the-management-of-ovarian-hyperstimulation-syndrome-green-top-guideline-no-5/

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез

Впервые СГЯ был описан в 1943 г. как «syndrome d'hyperluteinisation massive des ovaries», и первый летальный исход СГЯ зафиксирован в 1951 г. от почечной недостаточности. Ключевым патофизиологическим изменением, лежащим в основе клинического проявления СГЯ, является повышенная проницаемость сосудов. Это приводит к экстравазации жидкости из внутрисосудистого русла в «третье пространство». Существует много гипотез, предложенных для объяснения этой повышенной проницаемости сосудов, однако наиболее важными факторами являются, во-первых, секреция вазоактивных медиаторов из яичника и, во-вторых, активация системы ренин-ангиотензина внутри яичников. Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) представляет собой вазоактивный гликопротеин, секретируемый гранулезными клетками гиперстимулированных яичников. VEGF, как известно, стимулирует пролиферацию сосудистых эндотелиальных клеток, способствует ангиогенезу яичников и увеличивает проницаемость сосудов, частично опосредованную через путь оксида азота.

Предполагается, что ХГЧ является решающим фактором развития СГЯ путем активации внутри яичников системы ренин-ангиотензина, которая играет роль в регуляции проницаемости сосудов, пролиферации эндотелия, ангиогенеза и простагландинов. В дополнение к этому, ХГЧ увеличивает высвобождение VEGF-A путем взаимодействия с рецептором VEGF 2. Смещение жидкости в «третье пространство» может вызвать глубокое внутрисосудистое истощение и гемоконцентрацию. Наступает электролитный дисбаланс, включающий гипонатриемию, гиперкалиемию и дефицит оснований. Гиповолемия приводит к снижению перфузии почек и печени, что приводит к олигоурии/анурии и изменениям коагуляционного каскада. Внутрисосудистая гемоконцентрация и гиперэстрогенное состояние значительно повышают риск тромбоэмболии.

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/prevention-and-treatment-of-moderate-and-severe-ovarian-hyperstimulation-syndrome-a-guideline https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/the-management-of-ovarian-hyperstimulation-syndrome-green-top-guideline-no-5/

Предполагается, что ХГЧ является решающим фактором развития СГЯ путем активации внутри яичников системы ренин-ангиотензина, которая играет роль в регуляции проницаемости сосудов, пролиферации эндотелия, ангиогенеза и простагландинов. В дополнение к этому, ХГЧ увеличивает высвобождение VEGF-A путем взаимодействия с рецептором VEGF 2. Смещение жидкости в «третье пространство» может вызвать глубокое внутрисосудистое истощение и гемоконцентрацию. Наступает электролитный дисбаланс, включающий гипонатриемию, гиперкалиемию и дефицит оснований. Гиповолемия приводит к снижению перфузии почек и печени, что приводит к олигоурии/анурии и изменениям коагуляционного каскада. Внутрисосудистая гемоконцентрация и гиперэстрогенное состояние значительно повышают риск тромбоэмболии.

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/prevention-and-treatment-of-moderate-and-severe-ovarian-hyperstimulation-syndrome-a-guideline https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/the-management-of-ovarian-hyperstimulation-syndrome-green-top-guideline-no-5/

Эпидемиология

Эпидемиология.

Истинную частоту СГЯ трудно определить, поскольку отсутствует строгое определение консенсуса. Овариальная стимуляция в абсолютном большинстве случаев сопровождается развитием симптомов, каждый из которых может быть отнесен к проявлению СГЯ. По этой причине, по различным данным частота СГЯ варьирует от 0,5 до 33% при различных схемах стимуляции (легкие формы СГЯ поражают до 33% циклов ЭКО, умеренные и тяжелые формы СГЯ – до 8% циклов ЭКО). По последним данным, тяжелые формы синдрома, требующие госпитализации в стационар, встречаются в 1% случаев, и ассоциированы с назначением ХГ в качестве триггера овуляции. Заболевание может заканчиваться летальным исходом в связи с развившимися тромбоэмболическими осложнениями или ОРДС. Ожидаемая летальность – 1/450000–500000 женщин.

Диагностика

Диагностика.

Оценка состояния пациентки и диагноз ставится на основе анализа жалоб, анамнеза, физикального осмотра и дополнительных клинических исследований.

Анамнез

При сборе анамнеза следует включать следующие вопросы:

-

указание на овариальную стимуляцию в данном менструальном цикле,

-

перенесенные соматические и гинекологические заболевания (в том числе СПКЯ),

-

время появления симптомов относительно введения триггера овуляции,

-

количество фолликулов > 12 мм при финальном УЗИ на день введения триггера овуляции,

-

количество забранных ооцитов.

-

указания на нарушения системы гемостаза

При выявлении жалоб следует обратить внимание на следующие симптомы: слабость, головокружение, головную боль, мелькание «мушек» перед глазами, вздутие и боль в области живота, тошноту и/или рвоту, диспепсические явления, одышку, сухой кашель, усиливающийся в положении лежа, снижение объема выделяемой мочи, отеки и их локализацию, патологическую прибавку массы тела (более 1 кг/сутки).

Физикальное обследование.

При физикальном осмотре проводятся базовые обследования: оценка общего состояния, термометрия, измерение ЧСС, частоты дыхания, измерение артериального давления. Вес и окружность живота (на уровне пупка) измеряются при первичном осмотре, затем – ежедневно.

Следует оценить следующие признаки:

Следует оценить следующие признаки:

- Общее состояние средней тяжести или тяжелое.

- Вынужденное положение в постели (полусидя – ограничения в акте дыхания в связи с асцитом).

- Нарушения сознания (заторможенность), нарушение зрения и слуха. Данные нарушения могут быть симптомами тромбоза сосудов головного мозга.

- Сухость и бледность кожных покровов и видимых слизистых, акроцианоз, иктеричность склер, субиктеричность кожных покровов.

- Отеки наружных половых органов, брюшной стенки и нижних конечностей, в особо тяжелых случаях – анасарка.

- Отек шеи, верхних конечностей (вероятный признак тромбоза).

- Гипертермия

- Низкое наполнение пульса, тахикардия, гипотензия, приглушенные тоны сердца.

- Одышка, поверхностное дыхание, тахипноэ при физической нагрузке или в состоянии покоя.

- Притупление легочного звука в проекции нижних отделов легких с одной или обеих сторон (за счет плеврального выпота).

- Ослабление дыхательных шумов (в зоне выпота, при выраженном гидротораксе - дыхательные шумы не выслушиваются).

- Вздутие живота, болезненность.

- Признаки пареза кишечника.

- Могут наблюдаться слабоположительные симптомы раздражения брюшины. Печень может выступать из-под края реберной дуги.

- Могут пальпироваться увеличенные яичники через переднюю брюшную стенку.

- Дизурические явления. Задержка мочеиспускания (суточный диурез < 1000 мл), олигурия (< 0,5 мл/кг/ч), анурия (отсутствие мочи > 3 часов).

|

С |

При наблюдении в амбулаторных условиях пациенток с СГЯ легкой степени рекомендуется своевременно оценивать признаки нарастания степени тяжести СГЯ: увеличение массы тела и объема живота, усиление болевых ощущений, появление одышки, тахикардии, гипотензии, уменьшение мочеотделения (<1000 мл /сутки) для своевременной госпитализации пациентки

|

|

С

|

Рекомендуется при диагностике СГЯ консультации акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога, а также хирурга (для дифференциальной диагностики СГЯ с острой хирургической патологией)

|

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/prevention-and-treatment-of-moderate-and-severe-ovarian-hyperstimulation-syndrome-a-guideline https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/the-management-of-ovarian-hyperstimulation-syndrome-green-top-guideline-no-5/

Лабораторные методы обследования

|

С

|

Рекомендуется исследование общего (клинического) анализа крови с целью оценки степени тяжести СГЯ

|

Кратность исследования определяется тяжестью СГЯ: при СГЯ легкой и среднетяжелой степени – 1 раз в 7 дней до выздоровления; при СГЯ тяжелой и критической степени – ежедневно до нормализации показателей гематокрита (<40%), затем 1 раз в 7 дней до выздоровления. Гематокрит >40% ассоциирован со средней степенью тяжести СГЯ, >45% – с тяжелой степенью СГЯ, >55% – с критическим СГЯ и высоким риском ТЭО. Гематокрит является показателем оценки не только степени гиповолемии, но и тяжести СГЯ.

Лейкоцитоз > 12 х 109/л отражает выраженность системной воспалительной реакции, и некоторых случаях может достигать 50 х 109/л без сдвига лейкоцитарной формулы влево. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево связан с нарастанием воспалительной . реакции, обусловленной обострением хронических заболеваний (например, пиелонефрита), активацией условно-патогенной флоры с развитием пневмонии или присоединением осложнений, требующих хирургического вмешательства (перекрут придатков матки, острый аппендицит, пельвиоперитонит, перитонит.

Повышение уровня тромбоцитов 500 х 103/мкл – 600 х 103/мкл сопряжен с высоким риском ТЭО .

|

С

|

Рекомендуется исследование общего (клинического) анализ мочи с целью определения и выраженности протеинурии

|

Кратность исследования – 1 раз в 7 дней.

|

С

|

Рекомендуется исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови для оценки выраженности воспалительной реакции

|

Кратность исследования – 1 раз в 7 дней, при повышении температуры тела выше 38°С – 1 раз в 3 дня.

|

С

|

Рекомендуется исследование биохимического анализа крови для оценки метаболических и электролитных нарушений

|

Кратность исследования – 1 раз в 5 дней до выздоровления.

Биохимический анализ крови включает определение уровня общего белка, альбумина, мочевины, креатинина, общего билирубина, прямого билирубина, глюкозы, натрия, калия, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы. Для СГЯ характерны гипопротеинемия и гипоальбуминемия, повышенные концентрации мочевины и креатинина, гипонатриемия и гиперкалиемия, повышенные ферменты печени.

|

С

|

Рекомендуется исследование уровня натрия и калия в крови при наличии электролитных нарушений

|

Кратность исследования - ежедневно до нормализации показателей.

|

С

|

При наличии олигурии/анурии рекомендуется исследование уровня мочевины и креатинина в крови

|

Кратность исследования – ежедневно до нормализации показателей и разрешения олигурии/анурии.

|

С

|

Рекомендуется исследование коагулограммы (исследование системы гемостаза) с включением D-димеров для оценки риска ТЭО

|

Кратность, исследования – 1 раз в 5-7 дней до выздоровления.

|

С

|

Рекомендуется однократное определение уровня ХГ в крови с целью диагностики беременности

|

|

С

|

Рекомендуется при тяжелой и критической степени СГЯ исследование уровня прокальцитонина в крови для оценки выраженности системного воспалительного ответа

|

Кратность исследования – 1 раз в 5 дней.

|

С

|

После удаления асцитической жидкости рекомендовано исследование уровня общего белка и альбумина в крови для своевременной коррекции гипопротеинемии

|

Выполняется через сутки, после манипуляции а затем – ежедневно до разрешения асцита.

|

С

|

При тяжелой и критической степени СГЯ рекомендовано исследование уровня осмолярности крови с целью оценки и своевременной коррекции ее нарушения

|

Кратность исследования – ежедневно до нормализации показателей.

|

С

|

Рекомендуется при повышения температуры тела >38°С микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с целью выявления бессимптомной бактериурии

|

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/prevention-and-treatment-of-moderate-and-severe-ovarian-hyperstimulation-syndrome-a-guideline https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/the-management-of-ovarian-hyperstimulation-syndrome-green-top-guideline-no-5/

Инструментальные методы обследования

|

С

|

Рекомендуется УЗИ органов малого таза для оценки размеров, структуры яичников и

количества жидкости в полости малого таза |

При развитии СГЯ выявляются увеличенные яичники от 6 см до 25 см в диаметре с множественными кистами, матка нормальных размеров или увеличена, наличие свободной жидкости в полости малого таза и нормальная прогрессирующая одноплодная или многоплодная беременность. Кратность исследования определяется по состоянию пациентки и тяжести СГЯ.

|

С

|

Рекомендуется УЗИ органов брюшной полости для оценки количества жидкости в брюшной полости, а также почек, печени и желчного пузыря

|

Кратность исследования определяется по состоянию пациентки и тяжести СГЯ. При нарастании клинических признаков асцита оценку количества жидкости в брюшной полости следует проводить незамедлительно для определения показаний к ее удалению.

|

С

|

Рекомендуется УЗИ плевральных полостей для оценки количества плеврального выпота

|

Кратность исследования определяется по состоянию пациентки. При наличии одышки, появлении сухого кашля следует проводить исследование 1 раз в 3 дня. При нарастании клинических симптомов оценку количества жидкости следует проводить незамедлительно для определения показаний к ее удалению.

|

С

|

Рекомендуется проведение ЭКГ, на фоне гемодинамических нарушений – эхокардиографии

|

При развитии СГЯ может быть снижение фракции выброса, уменьшение конечного диастолического объема, снижение венозного возврата, в некоторых случаях – наличие свободной жидкости в перикардиальной полости.

|

С

|

При тяжелой и критической степени СГЯ рекомендован непрямой метод оценки степени тяжести ВБГ по уровню ВБД

|

|

С

|

Проведение рентгенографии органов грудной клетки рекомендуется только при подозрении на угрожающие жизни осложнения, ввиду возможности наличия беременности раннего срока

|

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/prevention-and-treatment-of-moderate-and-severe-ovarian-hyperstimulation-syndrome-a-guideline https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/the-management-of-ovarian-hyperstimulation-syndrome-green-top-guideline-no-5/

Другие методы обследования

По показаниям рекомендованы консультация смежных спецталистов (терапевта, хирурга, сосудистого хирурга, торакального хирурурга).

При среднетяжелой, тяжелой и критической степени СГЯ проводится совместный осмотр с врачом-анестезиологом-реаниматологом с целью определения тактики лечения.

При среднетяжелой, тяжелой и критической степени СГЯ проводится совместный осмотр с врачом-анестезиологом-реаниматологом с целью определения тактики лечения.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальный диагноз при СГЯ включает инфекцию / абсцесс малого таза, внематочную беременность, аппендицит и осложнения кист яичников, такие как перекрут, кровотечение или разрыв кисты.

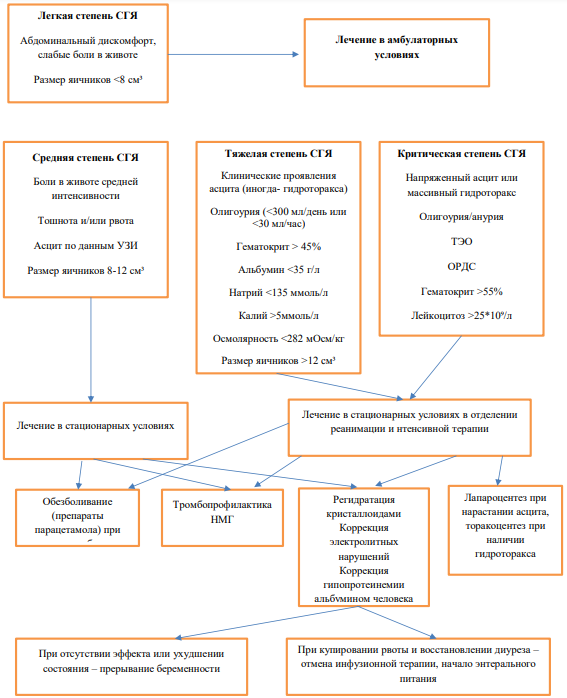

Лечение

Лечение

Лечение синдрома гиперстимуляции яичников зависит от его тяжести, осложнений и отсутствия или наличия беременности. Лечение включает в себя устранение электролитного дисбаланса, гемодинамических изменений, дисфункции печени, легочных проявлений, гипоглобулинемии, лихорадочной заболеваемости, тромбоэмболических явлений, возможного перекрута придатков и неврологических проявлений.

Цель лечения – поддерживающая терапия на период разрешения заболевания. Для достижения указанной цели следует:

-

устранить беспокойство женщины и обеспечить облегчение симптомов

-

избегать гемоконцентрации

-

обеспечить профилактику тромбоэмболии

-

поддерживать кардиореспираторную и почечную функции.

Пациентки с легкой степенью СГЯ обычно лечатся амбулаторно. Консультирование, адекватная гидратация и анальгезия являются основой лечения.

|

С

|

При легкой степени СГЯ и наблюдении в амбулаторных условиях рекомендовано информировать пациентку о необходимости измерения массы тела, диуреза и количества выпитой жидкости с целью своевременной диагностики олигурии

|

|

С

|

При легкой степени СГЯ и наблюдении в амбулаторных условиях следует информировать пациентку о необходимости потребления жидкости не менее 1 л в день

|

Уменьшение мочеотделения менее 1000 мл в сутки требует повторной оценки тяжести состояния СГЯ и решения вопроса о госпитализации в стационар. Пациентке также следует дать указание обратиться незамедлительно в больницу в случае развития одышки, или при появлении любых необычных симптомов, таких как отек ног, онемение, головокружение и неврологические проблемы.

При легкой степени СГЯ пациентку следует информировать о необходимости потребления пищи, богатой белком. Независимо от тяжести заболевания рекомендуется ношение эластического компрессионного трикотажа на нижние конечности с целью профилактики ТЭО.

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/prevention-and-treatment-of-moderate-and-severe-ovarian-hyperstimulation-syndrome-a-guideline https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/the-management-of-ovarian-hyperstimulation-syndrome-green-top-guideline-no-5/

Медикаментозные методы лечения.

|

С

|

При наличии болевого синдрома с целью его уменьшения рекомендованы анальгетики и антипиретики на основе парацетамола

|

Инфузионная терапия при СГЯ должна решать следующие задачи:

-

устранение гиповолемии и гемоконцентрации,

-

восстановление диуреза,

-

восстановление осмотического баланса за счет нормализации уровня натрия в плазме крови,

-

восстановление онкотического баланса.

|

С

|

С целью нормализации водно-электролитного баланса при симптомах СГЯ, требующего стационарного лечения, рекомендовано внутривенное введение 0,9% раствора натрия хлорида

|

В настоящее время убедительные данные о преимуществах какого-либо раствора влияющего на водно-электролитный баланс отсутствуют, не только в лечении СГЯ, но и при других критических состояниях. Они предпочтительны при первоначальной коррекции обезвоживания. Выбор раствора определяется электролитным дисбалансом. При гипонатриемии (натрий < 135 ммоль/л) предпочтителен 0,9% раствор натрия хлорида. Объем инфузионной терапии должен находиться в прямой зависимости от степени гиповолемии и явных (объем асцита, гидроторакса, рвота, диурез) или скрытых (невозможность приема жидкости энтерально) потерь жидкости. Одновременно следует помнить, что большой объем вводимой жидкости и агрессивная инфузионная терапия провоцирует нарастание полисерозитов и могут способствовать прогрессированию ВБГ.

После стабилизации гемодинамики, нормализации коллоидно-онкотического давления плазмы и электролитных расстройств, восстановления мочеотделения уже в первые часы (сутки) после госпитализации следует сократить объем внутривенно вводимой жидкости и начать энтеральный прием жидкости и нутритивную поддержку.

|

С |

При выраженной гемоконцентрации (гематокрит > 45%), гипоальбуминемии (альбумин < 25 г/л), а также при выраженном асците с повышенным ВБД, рекомендовано внутривенное введение 20% раствора альбумина человека в дозе 2-4 мл/кг в качестве плазмозамещающего средства

|

Режим дозирования альбумина человека зависит от сопутствующих факторов и осложнений. Рутинное применение альбумина для коррекции гипоальбуминении не рекомендовано. Абсолютными показаниями для инфузии альбумина является наличие асцита и гипоальбуминемия (< 25 г/л).

|

С

|

Не рекомендован гидроксиэтилкрахмал с целью лечения СГЯ

|

|

С

|

Не рекомендован декстран с целью лечения СГЯ в связи с риском развития ОРДС

|

|

С

|

Не рекомендованы диуретики с целью уменьшения асцита в связи с риском дегидратации и ТЭО

|

Назначение диуретиков возможно при сохранении олигурии только после адекватного восполнения объема циркулирующей крови при, уровне гематокрита < 38% и при отсутствии напряженного асцита

Антикоагулянтная терапия. Венозный тромбоз является наиболее серьезным опасным для жизни осложнением СГЯ. При наличии риска тромбоза показаны профилактические меры.

Факторы риска тромбоэмболии при СГЯ средней и тяжелой степени следующие: иммобилизация, давление, вызванное большими яичниками или асцитом на сосуды таза, и состояния гиперкоагуляции из-за беременности или высокого уровня эстрогенов.

|

В

|

Использование низкомолекулярного гепарина снижает риск тромботических осложнений

|

С целью профилактики ТЭО рекомендованы ноксапарин натрия, или надропарин кальция, или далтепарин натрия в профилактических дозах. Продолжительность тромбопрофилактики индивидуальна и определяется показателями коагулограммы, факторами риска и наступлением беременности.

Продолжение введения антикоагулянтов рекомендуется во время беременности, имеются сообщения о позднем тромбозе даже до 20 недель после переноса эмбриона. Венозная тромбоэмболия может развиться даже при умеренном СГЯ, что может быть связано с активацией внутреннего каскада коагуляции.

Антибиотикотерапия.

|

С

|

При риске возникновения вторичной инфекции, особенно у больных в критическом состоянии, при нестабильной гемодинамике, повышении температуры тела >38° С рекомендована антибактериальная терапия

|

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/prevention-and-treatment-of-moderate-and-severe-ovarian-hyperstimulation-syndrome-a-guideline https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/the-management-of-ovarian-hyperstimulation-syndrome-green-top-guideline-no-5/

Хирургическое лечение.

Прогрессирование симптомов СГЯ, несмотря на адекватную инфузионную терапию, в ряде случае требует хирургических манипуляций. Удаление асцитической жидкости путем абдоминального парацентеза или трансвагинальной аспирации показано, если:

-

имеется увеличение объема асцитической жидкости, сопровождающееся болями

-

нарастает одышка вследствие асцита и увеличения ВБД

-

присоединяется олигоурия, несмотря на адекватное восполнение жидкости

|

С

|

Рекомендовано удаление асцитической жидкости трансабдоминальнным или трансвагинальным доступом используя ультразвуковую навигацию при нарастании асцита

|

Своевременное удаление асцитической жидкости снижает ВБД и почечное сосудистое сопротивление.

Тяжелый асцит может сопровождаться гидротораксом, особенно с правой стороны, из-за переноса брюшной жидкости в грудную клетку через грудной проток. Удаление асцитической жидкости обычно эффективно для разрешения гидроторакса.

|

С

|

Рекомендовано хирургические лечение развившейся острой хирургической патологии: перекрута придатков матки, разрыва кисты яичника, кровотечения из кисты яичника, внематочной беременности

|

|

С

|

При СГЯ критической степени рекомендовано прерывание беременности

|

Прерывание беременности рекомендовано в крайних случаях, по жизненным показаниям. Установлено, что прерывание беременности улучшает клинические респираторные, кардиологические, нефрологические, гематологические и сосудистые осложнения.

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/prevention-and-treatment-of-moderate-and-severe-ovarian-hyperstimulation-syndrome-a-guideline https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/the-management-of-ovarian-hyperstimulation-syndrome-green-top-guideline-no-5/

Профилактика

Профилактика.

Ключевым моментом в профилактике СГЯ является идентификация факторов риска развития синдрома. Профилактика СГЯ классифицируется на первичную и вторичную. Первичная профилактика направлена на предоставление индивидуализированного лечения пациентам с известными ранее факторами риска. Вторичная профилактика фокусируется на пациентах, у которых развиваются факторы риска при стимуляции яичников.

|

С |

С целью правильного назначения схемы овариальной стимуляции и триггера овуляции пациенткам в программах ВРТ рекомендовано проводить оценку факторов риска СГЯ: возраста <35 лет, наличия синдрома поликистозных яичников (СПЯ), уровня антимюллерова гормона > 3,4 нг/мл, количества антральных фолликулов >20 в обоих яичниках, указания на СГЯ в предыдущих циклах овариальной стимуляции, индекса массы тела <18 кг/м2

|

Первичная профилактика.

|

А |

Пациенткам с синдромом поликистозных яичников, проходящим процедуру экстракорпорального оплодотворения, следует рассмотреть возможность добавления метформина, поскольку это может снизить частоту возникновения синдрома гиперстимуляции яичников

|

Метформин является безопасным и эффективным сенсибилизирующим инсулином, который снижает риск СГЯ путем ингибирования секреции VEGF. Женщинам с СПЯ рекомендуется ежедневная доза 1000-2000 мг минимум за 2 месяца до стимуляции яичников и поддержание дозировки до забора яйцеклеток, положительного теста на беременность.

|

B

|

Дозировку гонадотропинов следует тщательно индивидуализировать, принимая во внимание возраст пациента, массу тела, количество антральных фолликулов и предыдущую реакцию на гонадотропины

|

Риск СГЯ следует оценивать индивидуально. Пациенты с СПКЯ подвержены более высокому риску СГЯ. Минимальная доза гонадотропина должна использоваться для индукции овуляции у пациенток с СПКЯ, а режимы повышения дозы считаются более эффективными, чем режимы понижения дозы.

|

В |

Протоколы стимуляции антагонистами гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) рекомендуются для пациентов с высоким риском СГЯ. Риск тяжелого СГЯ у пациентов, получающих протоколы с антагонистами ГнРГ, у которых наблюдается очень сильная реакция на стимуляцию яичников, можно снизить, используя агонисты ГнРГ в качестве замены хорионического гонадотропина человека для запуска окончательного созревания ооцитов

|

|

В

|

С целью профилактики СГЯ пациенткам с чрезмерным ответом яичников на овариальную стимуляцию в качестве триггера финального созревания ооцитов рекомендовано назначать препараты агонистов гонадотропин рилизинг-гормонов

|

Агонисты ГнРГ показали положительное влияние на репродуктивный результат без увеличения частоты СГЯ. Однако, в связи с возможным лютеолитическим эффектом, рекомендуется адекватная поддержка лютеиновой фазы при планировании переноса эмбриона.

|

B

|

Пациенткам с высоким риском синдрома гиперстимуляции яичников рекомендуется избирательный перенос одного эмбриона

|

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/prevention-and-treatment-of-moderate-and-severe-ovarian-hyperstimulation-syndrome-a-guideline https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/the-management-of-ovarian-hyperstimulation-syndrome-green-top-guideline-no-5/

Вторичная профилактика СГЯ

|

А |

С целью профилактики СГЯ пациенткам с чрезмерным ответом яичников на овариальную стимуляцию рекомендовано отменить перенос эмбрионов и провести криоконсервацию эмбрионов при их наличии в данном цикле овариальной стимуляции (провести сегментацию цикла)

|

|

С

|

Отмена цикла перед введением ХГЧ является эффективной стратегией профилактики синдрома гиперстимуляции яичников

|

Отмена цикла и задержка введения ХГЧ является гарантированным методом устранения СГЯ Но перед отменой цикла следует учесть эмоциональное и финансовое бремя, которое это налагает на пациенток.

|

А

|

Рекомендовано при получении >15 ооцитов в протоколе овариальной стимуляции назначить стимуляторы дофаминовых рецепторов (каберголин) в течение 5-8 дней со дня введения триггера овуляции

|

|

А

|

Для поддержки лютеиновой фазы следует использовать прогестерон, но не хорионический гонадотропин человека

|

|

С

|

Не рекомендуется альбумин или другие плазмозаменители во время забора яйцеклеток с целью профилактики СГЯ

|

|

С

|

Не рекомендуется назначать мифепристон, миоинозитол, D-хироинозитол или глюкокортикоиды с целью профилактики СГЯ

|

|

С

|

Не рекомендуется использовать аспирин в качестве основной стратегии для снижения частоты СГЯ

|

На сегодняшний день нет убедительных данных, подтверждающих эффективность этих вмешательств.

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/prevention-and-treatment-of-moderate-and-severe-ovarian-hyperstimulation-syndrome-a-guideline https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/the-management-of-ovarian-hyperstimulation-syndrome-green-top-guideline-no-5/

Информация

Источники и литература

-

Клинические протоколы, руководства, рекомендации Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 2024

- Клинические протоколы, руководства, рекомендации Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 2024 - 1. Naredi N, Talwar P, Sandeep K. VEGF antagonist for the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome: Current status. Med J Armed Forces India. 2014;70:58–63. doi: 10.1016/j.mjafi.2012.03.005. [ PMC Free Article] [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 2. Herr D, Bekes I, Wulff C. Local Renin-Angiotensin system in the reproductive system. Front Endocrinol (Lausanne) 2013;4:58–63. doi: 10.3389/fendo.2013.00150. [ PMC Free Article] [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 3. Mathur RS, Tan BK. British Fertility Society Policy and Practice Committee: Prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. Hum Fertil (Camb) 2014;17:257–68. doi: 10.3109/14647273.2014.961745. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 4. Lamazou F, Legouez A, Letouzey V, Grynberg M, Deffieux X, Trichot C, et al. [Ovarian hyperstimulation syndrome: Pathophysiology, risk factors, prevention, diagnosis and treatment] J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2011;40:593–611. doi: 10.1016/j.jgyn.2011.06.008. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 5. El-Faissal Y. Approaches to complete prevention of OHSS. Middle East Fertil Soc J. 2014;19:13– 5. [Google Scholar] 6. Franik S, Kremer JA, Nelen WL, Farquhar C. Aromatase inhibitors for subfertile women with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2014:CD010287. doi: 10.1002/14651858.CD010287.pub2. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 7. Castillo JC, Humaidan P, Bernabeu R. Pharmaceutical options for triggering of final oocyte maturation in ART. Biomed Res Int. 2014;2014:580171. doi: 10.1155/2014/580171. [ PMC Free Article] [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 8. Chen X, Chen SL, He YX, Ye DS. Minimum dose of hCG to trigger final oocyte maturation and prevent OHSS in a long GnRHa protocol. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2013;33:133–6. doi: 10.1007/s11596-013-1085-z. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 9. Youssef MA, Al-Inany HG, Aboulghar M, Mansour R, Abou-Setta AM. Recombinant versus urinary human chorionic gonadotrophin for final oocyte maturation triggering in IVF and ICSI cycles. Cochrane Database Syst Rev. 2011:CD003719. doi: 10.1002/14651858.CD003719.pub3. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 10. Al-Inany HG, Abou-Setta AM, Aboulghar M. Gonadotrophin-releasing hormone antagonists for assisted conception. Cochrane Database Syst Rev. doi: 10.1002/14651858.CD001750.pub2. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 11. Xing W, Lin H, Li Y, Yang D, Wang W, Zhang Q. Is the GnRH Antagonist Protocol Effective at Preventing OHSS for Potentially High Responders Undergoing IVF/ICSI? . PLoS One . 2015;10:e0140286. doi: 10.1371/journal.pone.0140286. [ PMC Free Article] [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 12. Hershko Klement A, Berkovitz A, Wiser A, Gonen O, Amichay K, Cohen I, et al. GnRH-antagonist programming versus GnRH agonist protocol: A randomized trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015;185:170–3. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.12.021. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 13. D’Angelo A, Brown J, Amso NN. Coasting (withholding gonadotrophins) for preventing ovarian hyperstimulation syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2011:CD002811. doi: 10.1002/14651858.CD002811.pub3. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 14. Naredi N, Karunakaran S. Calcium gluconate infusion is as effective as the vascular endothelial growth factor antagonist cabergoline for the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. J Hum Reprod Sci. 2013;6:248–52. doi: 10.4103/0974-1208.126293. [ PMC Free Article] [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 15. Tang H, Hunter T, Hu Y, Zhai SD, Sheng X, Hart RJ. Cabergoline for preventing ovarian hyperstimulation syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2012:CD008605. doi: 10.1002/14651858.CD008605.pub2. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

Информация

Руководители рабочей группы:

|

№

|

Ф.И.О.

|

Должность

|

Место работы

|

|

1

|

Надырханова Н.С.

|

Директор, д.м.н.

|

РСНПМЦЗМиР

|

|

2 |

Абдуллаева Л.М. |

Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, д.м.н., профессор

|

ТМА |

|

3

|

Гафурова Ф.А.

|

Заведующая кафедрой, д.м.н. профессор

|

ЦРПКМР, кафедра акушерства, гинекологии и перинатальной медицины,

|

|

4

|

Каримова Ф.Д.

|

Заведующая кафедрой, д.м.н. профессор

|

ЦРПКМР, кафедра акушерства и гинекологии №2

|

Список составителей:

|

№

|

Ф.И.О.

|

Должность

|

Место работы

|

|

1

|

Иргашева С.У.

|

акушер-гинеколог, д.м.н.

|

РСНПМЦЗМиР

|

|

2

|

Юсупов У.Ю.

|

акушер-гинеколог, д.м.н.

|

РСНПМЦЗМиР

|

|

3

|

Алиева Д.А.

|

акушер-гинеколог, д.м.н., профессор

|

РСНПМЦЗМиР

|

|

4

|

Нишанова Ф.П.

|

акушер-гинеколог, к.м.н.

|

РСНПМЦЗМиР

|

|

5

|

Абдураимов Т.Ф.

|

акушер-гинеколог

|

РСНПМЦЗМиР

|

|

6

|

Шерматова С.Э.

|

акушер-гинеколог, к.м.н.

|

РСНПМЦЗМиР

|

|

7

|

Курбанов Б.Б.

|

заведующий кафедрой, д.м.н.

|

ТашПМИ, кафедра

акушерства и гинекологии |

|

8

|

Матякубова С.А.

|

директор, д.м.н.

|

Хорезмский филиал

РСНПМЦЗМиР |

|

9

|

Насретдинова Д.Б.

|

директор, к.м.н.

|

Андижанский филиал

РСНПМЦЗМиР |

|

10

|

Суяркулова М.Э.

|

директор, к.м.н.

|

Ферганский филиал

РСНПМЦЗМиР |

|

11

|

Шодмонов Н.М.

|

директор, к.м.н.

|

Джиззакский филиал

РСНПМЦЗМиР |

|

12

|

Асадов Д.А.

|

директор

|

Ташкенсткий областной

филиал РСНПМЦЗМиР |

|

13

|

Даминова Р.А.

|

директор

|

Наманганский филиал

РСНПМЦЗМиР |

|

14

|

Дустмуродов Б.М.

|

директор

|

Хорезмский филиал

РСНПМЦЗМиР |

|

15

|

Аширбекова Г.У.

|

директор

|

Филиал

РСНПМЦЗМиР РК |

|

16

|

Хамроева Л.К.

|

директор

|

Хорезмский филиал

РСНПМЦЗМиР |

|

17

|

Садыкова Х.З.

|

директор

|

Самаркандский

РСНПМЦЗМиР |

|

18

|

Эшонкулов А.Г.

|

директор

|

Навоийский филиал

РСНПМЦЗМиР |

|

19

|

Зиёев А.М.

|

директор

|

Сурхандарьинский филиал

РСНПМЦЗМиР |

|

20

|

Жураев Н.Б.

|

директор

|

Бухарский филиал

РСНПМЦЗМиР |

|

21

|

Ачилова С.И.

|

директор

|

Кашкадарьинский филиал

РСНПМЦЗМиР |

|

22

|

Умарова Н.М.

|

директор, д.м.н.

|

Ташкентский городской

филиал РСНПМЦЗМиР |

Рецензенты:

|

№

|

Ф.И.О.

|

Должность

|

Место работы

|

|

1

|

Юсупов У.Ю.

|

Д.м.н., профессор

|

РСНПМЦЗМиР

|

|

2 |

Каттаходжаева М.Х.

|

Заведующая кафедрой, д.м.н. профессор

|

Ташкентский государственный стоматологический институт, кафедра

акушерства и гинекологии |

РСНПМЦЗМиР – Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребёнка

РК – Республика Каракалпакистан

ТашПМИ – Ташкентский педиатрический медицинский институт ТМА – Ташкентская медицинская академия

ЦРПКМР – Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Клинический протокол обсужден и рекомендован к утверждению путем достижения неформального консенсуса на заключительном Совещании рабочей группы с участием профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, членов ассоциации акушеров-гинекологов Узбекистана, организаторов здравоохранения (директоров филиалов ГУ РСНПМЦЗМиР и их заместителей), врачей региональных учреждений системы

родовспоможения в онлайн-формате « » декабря 2024 г., протокол № .

Руководители рабочей группы: д.м.н. Надырханова Н.С., директор ГУ «РСНПМЦЗМиР», Абдуллаева Л.М., д.м.н., профессор ТМА, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Гафурова Ф.А., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и перинатальной медицины ЦРПКМР, Каримова Ф.Д. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №2 ЦРПКМР.

Клинический протокол рассмотрен и утвержден Ученым Советом Республиканского Специализированного Научно-Практического Медицинского Центра Акушерства и Гинекологии» « 17 » декабря 2024 г., протокол № 15 Председатель Ученого Совета – д.м.н., профессор Асатова М.М.

РК – Республика Каракалпакистан

ТашПМИ – Ташкентский педиатрический медицинский институт ТМА – Ташкентская медицинская академия

ЦРПКМР – Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Клинический протокол обсужден и рекомендован к утверждению путем достижения неформального консенсуса на заключительном Совещании рабочей группы с участием профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, членов ассоциации акушеров-гинекологов Узбекистана, организаторов здравоохранения (директоров филиалов ГУ РСНПМЦЗМиР и их заместителей), врачей региональных учреждений системы

родовспоможения в онлайн-формате « » декабря 2024 г., протокол № .

Руководители рабочей группы: д.м.н. Надырханова Н.С., директор ГУ «РСНПМЦЗМиР», Абдуллаева Л.М., д.м.н., профессор ТМА, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Гафурова Ф.А., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и перинатальной медицины ЦРПКМР, Каримова Ф.Д. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №2 ЦРПКМР.

Клинический протокол рассмотрен и утвержден Ученым Советом Республиканского Специализированного Научно-Практического Медицинского Центра Акушерства и Гинекологии» « 17 » декабря 2024 г., протокол № 15 Председатель Ученого Совета – д.м.н., профессор Асатова М.М.

Внешняя экспертная оценка:

|

№

|

Ф.И.О.

|

Должность

|

Место работы

|

|

1 |

Мухамадиева С.М.

|

д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1

|

Государственное образовательное Учреждение «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения» Республики Таджикистан

|

Список сокращений:

|

VEGF

|

Фактор роста эндотелия сосудов

|

|

ВБД

|

Внутрибрюшное давление

|

|

ВБГ

|

Внутрибрюшная гипертензия

|

|

ВРТ

|

Вспомогательные репродуктивные технологии

|

|

ОРДС

|

Острый респираторный дистресс-синдром

|

|

СГЯ

|

Синдром гиперстимуляции яичников

|

|

СПКЯ

|

Синдром поликистозных яичников

|

|

ТВП

|

Трансвагинальная пункция яичников

|

|

ТЭО

|

Тромбоэмболические осложнения

|

|

УЗИ

|

Ультразвуковое исследование

|

|

ХГ

|

Хорионический гинадотропин

|

|

ЧСС

|

Частота сердечных сокращений

|

|

КО

|

Экстракорпоральное оплодотворение

|

Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств):

|

УУР

|

Расшифровка

|

|

A

|

Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются согласованными)

|

|

B

|

Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)

|

|

C

|

Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)

|

Критерии оценки качества медицинской помощи:

|

№

|

Критерии качества профилактики СГЯ

|

Оценка

выполнения |

|

1.

|

Проведена оценка факторов риска синдрома гиперстимуляции яичников

|

Да / Нет

|

|

2.

|

Пациентке с синдромом поликистозных яичников за 2 месяца до овариальной стимуляции и в цикле овариальной стимуляции назначен метформин в дозе 1000-2000 мг/сутки перорально

|

Да / Нет

|

|

3.

|

Пациентке с избыточным овариальным резервом назначен протокол овариальной стимуляции с антигонадотропин-рилизинг гормонами (ганиреликс, цетрореликс)

|

Да / Нет

|

|

4.

|

Пациентке с избыточным овариальным резервом при овариальной стимуляции назначены низкие стартовые дозы низкие стартовые дозы гонадотропинов (фоллитропин альфа, фоллитропин бета, урофоллитропин, фоллитропин дельта,менотропины)

|

Да / Нет

|

|

5.

|

Пациентке с чрезмерным ответом яичников на овариальную стимуляцию в качестветриггера финального созревания ооцитов назначены аналоги гонадотропин рилизинг-гормона (бусерелин, гозерелин, трипторелин)

|

Да / Нет

|

|

6.

|

Пациентке с чрезмерным ответом яичников на овариальную стимуляцию отменен перенос эмбрионов и проведена криоконсервация эмбрионов при их наличии в данном цикле овариальной стимуляции

|

Да / Нет

|

|

7.

|

При получении >15 ооцитов в протоколе овариальной стимуляции назначены бромокриптин или каберголин в течение 5-8 дней со дня введения триггера овуляции или со следующего дня после трансвагинальной пункции яичников

|

Да / Нет

|

|

№

|

Критерии качества диагностики и лечения СГЯ

|

Оценка

выполнения |

|

1.

|

У пациенток после проведенной овариальной стимуляции и введения триггера овуляции произведена оценка наличия характерных для синдрома гиперстимуляции яичников жалоб

|

Да / Нет

|

|

2.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников произведен визуальный терапевтический осмотр, пальпация терапевтическая, перкуссия терапевтическая, аускультация терапевтическая, общая термометрия, исследование пульса,измерение частоты дыхания, измерение артериального давления на периферических артериях

|

Да/Нет

|

|

3.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников произведен визуальный осмотр наружных половых органов и осмотр шейки матки в зеркалах

|

Да / Нет

|

|

4.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников проведен общий (клинический) анализ крови, исследование уровня С- реактивного белка в сыворотке крови и анализ крови биохимический общетерапевтический

|

Да / Нет

|

|

5.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников проведена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)

|

Да / Нет

|

|

6.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников проведено определение уровня хорионического гонадотропина в крови

|

Да / Нет

|

|

7.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников проведен общий (клинический) анализ мочи

|

Да / Нет

|

|

8.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников при наличии электролитных нарушений проведено исследование уровня натрия и калия в крови

|

Да / Нет

|

|

9.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников при наличии олигурии/анурии проведено исследование уровня мочевины и креатинина в крови

|

Да / Нет

|

|

10.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников послеудаления асцитической жидкости проведено исследование уровня общего белка и альбумина в крови

|

Да / Нет

|

|

11.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников тяжелой и критической степени проведено исследование уровня прокальцитонина в крови

|

Да / Нет

|

|

12.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников при повышения температуры тела ≥38 С проведено микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены

|

Да / Нет

|

|

13.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников проведено ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное/трансвагинальное)

|

Да / Нет

|

|

14.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников проведено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и почек

|

Да / Нет

|

|

15.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников проведено ультразвуковое исследование плевральной полости

|

Да / Нет

|

|

16.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников проведена регистрация электрокардиограммы

|

Да / Нет

|

|

17.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников при гемодинамических нарушениях проведена эхокардиография

|

Да / Нет

|

|

18.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников проведен осмотр врачом-терапевтом и врачом-хирургом

|

Да / Нет

|

|

19.

|

У пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников среднетяжелой, тяжелой и критической степени проведен осмотр врачом анестезиологом-реаниматологом

|

Да / Нет

|

|

20.

|

Пациенткам с синдромом гиперстимуляции яичников назначено ношение эластического компрессионного трикотажа на нижние конечности

|

Да / Нет

|

|

21.

|

Пациенткам с синдромом гиперстимуляции яичников, находящихся на стационарном лечении, назначено внутривенноевведение 0,9% раствора натрия хлорида

|

Да / Нет

|

|

22.

|

Пациенткам с синдромом гиперстимуляции яичников назначены препараты группы гепарина в профилактических дозах

|

Да / Нет

|

|

23.

|

Пациенткам с синдромом гиперстимуляции яичников при нарастании асцита, олигурии на фоне асцита проведено удаление асцитической жидкости трансабдоминальнным или трансвагинальным доступом

|

Да / Нет

|

|

24.

|

Пациенткам с синдромом гиперстимуляции яичников при перекруте придатков матки, разрыве кисты яичника, кровотечения из кисты яичника, внематочной беременности проведено хирургическое лечение

|

Да / Нет

|

Приложения.

Методология разработки протокола.

Национальный клинический протокол разработан в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Узбекистан №5590 «О комплексных мерах по совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» от 7.12.2018 г. и приказа Министерства здравоохранения Республики Узбекистан № 52 «Об утверждении методологии разработки, утверждения, и внедрения в медицинскую практику национальных/ локальных клинических протоколов и стандартов» от 23.02.2024 г.

В разработке протокола принимали участие специалисты акушеры-гинекологи ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка» и его региональных филиалов, Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, Ташкентской медицинской академии.

Создание данного протокола продиктовано медицинской значимостью проблемы, различиями в подходах в медицинской практике, существованием большого количества современных источников доказательств эффективности вмешательств.

Конфликт интересов: перед началом работы по созданию данного протокола все члены рабочей группы заполнили письменное Уведомление о конфликте интересов. Никто из членов авторского коллектива не имел коммерческой заинтересованности или другого конфликта интересов с фармацевтическими компаниями или другими организациями, производящими продукцию для применения в клинической практике по теме данного протокола.

Вовлечение заинтересованных сторон: при разработке руководящих принципов протокола и рекомендаций запрошены и учтены мнения целевой группы населения (пациентов и членов их семей), включая медицинские (польза для здоровья, побочные эффекты и риски вмешательств), этические, культурные, религиозные аспекты. Запрос мнений осуществлялся путем неформального интервью женщин в профильных отделениях ГУ РСНПМЦЗМиР.

В разработке протокола принимали участие специалисты акушеры-гинекологи ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка» и его региональных филиалов, Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, Ташкентской медицинской академии.

Создание данного протокола продиктовано медицинской значимостью проблемы, различиями в подходах в медицинской практике, существованием большого количества современных источников доказательств эффективности вмешательств.

Конфликт интересов: перед началом работы по созданию данного протокола все члены рабочей группы заполнили письменное Уведомление о конфликте интересов. Никто из членов авторского коллектива не имел коммерческой заинтересованности или другого конфликта интересов с фармацевтическими компаниями или другими организациями, производящими продукцию для применения в клинической практике по теме данного протокола.

Вовлечение заинтересованных сторон: при разработке руководящих принципов протокола и рекомендаций запрошены и учтены мнения целевой группы населения (пациентов и членов их семей), включая медицинские (польза для здоровья, побочные эффекты и риски вмешательств), этические, культурные, религиозные аспекты. Запрос мнений осуществлялся путем неформального интервью женщин в профильных отделениях ГУ РСНПМЦЗМиР.

Сбор, обобщение и критическая оценка доказательств.

Методы, использованные для сбора доказательств: поиск в электронных базах данных, библиотечные ресурсы. В качестве основных источников информации использовались клинические руководства медицинских сообществ и других профильных организаций разных стран на английском и русском языках за период 2014-2024 гг, приоритетными при разработке протокола явились данные последних 5 лет (с 2019 г.). В процессе разработки протокола не использовались учебники и монографии как источники с низким качеством доказательств или отсутствием таковых. Систематический поиск основных источников данных включал следующие базы данных:

-

World Health Organization - https://www.who.int/ru

-

Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada (SOGS) - http://sogc.medical.org

-

National Institute for Clinical Excellence (NICE) - http://www.nice.org.uk

-

Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) - http://www.rcog.org.uk

-

Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC) - http://www.health.gov.au

-

New Zealand Guidelines Group (NZGG) - http://www.nzgg.org.nz

-

Health professionals in Queensland public and private maternity and neonatal services - Guidelines@health.qld.gov.au

-

International Federation of Gynaecology and Obstetrics - https://www.figo.org/

-

Российское общество акушеров-гинекологов (РОАГ) - https://roag- portal.ru/clinical_recommendations

В качестве исходного документа для заимствования и адаптации рекомендаций использовались несколько клинических руководств из разных стран.

В случаях, когда в найденных и оцененных клинических руководствах отсутствовали требуемые рекомендации или они были описаны недостаточно/неполно, не подкреплялись доказательствами, противоречили друг другу, были неприменимы в местных условиях или устарели проводился дополнительный поиск рандомизированных контролируемых испытаний, систематических обзоров, мета-анализов, когортных исследований в базах данных:

http://www.cochrane.org, http://www.bestevidence.com,

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed,

http://www.bmj.com,

http://www.medmir.com,

http://www.medscape.com,

http://www.nlm.nih.gov и др.

Проведена критическая оценка качества найденных источников с учетом современности клинических руководств, методологии их разработки, ранжирования рекомендаций по уровням достоверности доказательств и убедительности/силы, применимости к местным условиям оказания медицинской помощи.

Описание методов для формулирования рекомендаций. Окончательные рекомендации протокола формулировались путем заимствования части рекомендаций из нескольких клинических руководств в изначальной редакции без изменений, адаптации части рекомендаций клинических руководств к местным условиям, разработки рекомендаций на основе дополнительного поиска литературы. Рекомендации с низким качеством доказательств и не применимые в местных условиях исключались. Заимствованные из клинических руководств рекомендации принимались с тем уровнем доказательности, с каким они были опубликованы изначально. В случае, если авторами зарубежных клинических руководств использовались другие шкалы уровней доказательности, то они (если это возможно) переводились в систему GRADE. В случаях, когда встречались одинаковые рекомендации в разных клинических руководствах, но с разным уровнем доказательности, рабочая группа включала в протокол ту рекомендацию, которая была сформулирована на основе более убедительных научных данных.

Протокол документально рецензирован внутренними и внешними экспертами. В случае, если доказательная база рекомендаций была более весома, чем мнение рецензента/эксперта, или более приемлема для применения в условиях целевого звена здравоохранения, члены рабочей группы, оставляли за собой право отклонить предложения рецензентов.

При формировании окончательной редации протокола проект протокола был представлен для обсуждения широкому кругу специалистов из числа профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, членов ассоциации акушеров-гинекологов Узбекистана, организаторов здравоохранения (директора региональных филиалов ГУ РСНПМЦЗМиР и их заместители), врачей региональных учреждений системы родовспоможения. Проект протокола для обсуждения был доступен на официальном сайте ГУ РСНПМЦЗМиР https://akusherstvo.uz//. Отзывы принимались по электронной почте с заполнением стандартного Листа отзывов. Заключительное обсуждение проекта протокола и формирование окончательной его редакции проводилось в онлайн формате с участием рабочей группы, рецензентов, эксперта ВОЗ и широкого круга заинтересованных специалистов путем достижения неформального консенсуса. В рекомендациях данного клинического протокола все сведения ранжированы по уровню убедительности рекомендаций (УУР) в зависимости от количества и качества исследований по данной проблеме.

Алгоритм действий врача при СГЯ

Шкалы оценки, вопросники идругие оценочные инструменты состояния пациента при СГЯ.

Непрямой метод оценки тяжести ВБГ Тип: оценочный инструмент.

Назначение: оценка степени тяжести ВБГ.

Содержание: При исследовании различных методов непрямого измерения ВБД самая высокая корреляция обнаружена между показателями прямого внутрибрюшного измерения и давления вмочевом пузыре и нижней полой вене. Измерение ВБД через мочевой пузырь является простым, дешевым и довольно точным методом, который предложен как метод выбора или«золотой стандарт» измерения ВБД.

Измерение ВБД осуществляется в положении лежа на спине. Выполняется катетеризация мочевого пузыря мочевым катетером Фолея, к которому подсоединяют измерительную полую трубку. Затем в мочевой пузырь в течение 10-15 секунд с помощью шприца вводят 20-25 мл теплого стерильного изотонического раствора натрия хлорида. После того как трубка заполнялась раствором, переводят измерительную трубку в вертикальное положение. За нулевое значение шкалы принимают верхний край лонного сочленения. Уровень ВБД соответствует высоте стояния водного столба в трубке на выдохе пациента.

Интерпретация: Точный уровень ВБД, который характеризуется как ВБГ, до сих пор остаётся предметом дебатов. Ранее в литературе доминировало значение в интервале 15-18 мм рт. ст. Некоторые работы описывают негативное влияние ВБД уже при уровне > 8 мм рт. ст. В настоящее время согласно рекомендациям Всемирного общества по синдрому внутрибрюшной гипертензии (World Society of the Abdominal Compartment Syndrome – WSACS) пороговым значением ВБГ является 12 мм рт. ст.

Классификация ВБГ по WSACS:

|

Степень ВБГ

|

Уровень ВБД

|

|

I степень

|

12-15 мм рт. ст.

|

|

II степень

|

16-20 мм рт. ст.

|

|

III степень

|

21-25 мм рт. ст.

|

|

IV степень

|

>25 мм рт. ст.

|

Нецелесообразно опираться лишь на значение ВБД как на единственный параметр, характеризующий ВБГ. Очевидно, что повышение ВБД выше нормальных значений, даже без каких-либо клинических проявлений, со временем приведет к органной и системной дисфункции. При этом большое значение имеет скорость увеличения ВБД.

Техника выполнения лапароцентеза и торакоцентеза.

Тип: техника выполнения.

Назначение: эвакуация асцитической и плевральной жидкости.

Содержание: Снижение ВБД после удаления асцитической жидкости методом лапароцентеза или ТВП приводит к повышению кровотока в почечных венах, восстановлению диуреза, увеличению венозного возврата и сердечного выброса, увеличению маточной перфузии, уменьшению выраженности легочной симптоматики, купированию тяжелой дыхательной недостаточности, снижению гематокрита и лейкоцитоза.

Показания к лапароцентезу:

-

прогрессирующий напряженный асцит,

-

одышка и дыхательная недостаточность на фоне асцита, а также повышенное ВБД,

-

олигурия, несмотря на адекватное возмещение потерь жидкости.

Методика лапароцентеза:

Пациентка укладывается на операционный стол с поднятым головным концом. Производится УЗИ брюшной полости с помощью трансабдоминального ультразвукового датчика для оценки количества асцитической жидкости, ее распределения в брюшной полости и выбора наиболее безопасной точки прокола передней брюшной стенки. При этом положение пациентки на столе можно изменять так, чтобы обеспечить наиболее безопасную точку прокола. В асептических условиях после обработки операционного поля антисептиками и дезинфицирующими средствами производится местная инфильтрационная послойная анестезия, разрез кожи скальпелем, прокол передней брюшной стенки троакаром малого диаметра, через гильзу которого проводится катетер. Последний фиксируется к коже передней брюшной стенки П- образным швом вокруг катететера, после чего на операционное поле накладывается асептическая повязка. Во время операции одномоментно должно эвакуироваться не более 3 литров асцитической жидкости, которая затем направляется на микробиологическое и биохимическое исследование.

При тяжелом течении СГЯ, особенно на фоне беременности, целесообразно пролонгированное порционное удаление асцитической жидкости. С этой целью используется устройство урологическое для дренирования мочевого пузыря "ЦИСТОФИКС" (Cystofix) (CH-10 c J- образным предустановленным катетером), который устанавливается на 7-20 дней. Суммарный объём эвакуируемой асцитической жидкости за период лечения СГЯ тяжёлой степени может достигать от 30 000 до 90 000 мл. Это подход имеет ряд преимуществ, так как позволяет избежать одномоментной эвакуации большого объёма жидкости и, тем самым, исключить резкие колебания ВБД, вызывающие нарушения гемодинамики.

Методика ТВП:

ТВП проводится в условиях специализированных стационаров клиник ВРТ под контролем УЗИ врачом-специалистом, владеющим данной манипуляцией, по причине высокого риска ранения яичников и развития внутрибрюшного кровотечения. Производится прокол стенки влагалища через боковой свод специальной иглой для пункций, прикрепленной с помощью адаптера к влагалищному датчику ультразвукового аппарата. Аналогичный принцип проведения ТВП яичников позволяет с помощью вакуум-отсоса извлечь асцитическую жидкость из малоготаза и снизить ВБД. Количество аспирированной жидкости определяется индивидуально, в зависимости от состояния пациентки, и, как правило, не превышает 3000 мл в связи с риском возникновения ортостатического коллапса.

Возможные осложнения:

-

Ранение тазовых органов.

-

Внутрибрюшное кровотечение.

-

Апоплексия, перекрут яичников.

-

Изменение гемодинамики.

-

Гнойно-воспалительные осложнения.

Меры профилактики осложнений:

-

Введение троакара в брюшную полость под УЗИ контролем.

-

Удаление не более 3000 мл жидкости одномоментно.

-

Тщательный уход за дренажным катетером (ежедневная смена наклейки и салфеткимарлевой медицинской стерильной, обработка области выведения катетера антисептиками и дезинфицирующими средствами.

Показания к торакоцентезу:

-

дыхательная недостаточность, сохраняющаяся после удаления асцитической жидкости избрюшной полости при показателях гематокрита 40%.

Методика торакоцентеза:

Плевральная пункция проводится при сидячем положении пациентки, которая несколько наклоняется вперед, опираясь на руки, чтобы содержимое из задне-диафрагмальной области переместилось в нижние части полости. В условиях местной анестезии осуществляется прокол грудной стенки в 7-8 межреберном промежутке по задней подмышечной либо лопаточной линиям. Пункционная игла должна вводиться в строго намеченном промежутке, по верхнему краю нижележащего ребра, так как введение ее под нижнем краем сопряжено с риском травмы нерва и межреберной артерии. Пункция должна выполняться под УЗ-контролем.

Возможные осложнения:

-

Повреждение нерва – неврит.

-

Повреждение артерии – кровотечение.

-

Повреждение легкого – пневмоторакс.

-

Изменение гемодинамики.

-

Развитие отека легких, связанного с эвакуацией экссудата (транссудата, крови, воздуха) из плевральной полости.

Меры профилактики осложнений:

-

Введение иглы в плевральную полость под УЗИ контролем.

-

Постепенное удаление плеврального выпота с помощью оставленного дренажа.

-

Ввиду невозможности полностью исключить вероятность осложнения (пневмоторакс) в ходе плевральной пункции целесообразно сначала пунктировать одну плевральную полость, а наследующий день – другую после тщательной оценки степени дыхательной недостаточности.

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство

Медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций.

-

Я,

(Ф.И.О. пациента)

« » г. рождения, зарегистрированный(ая) по адресу

, даю

(адрес места жительства (пребывания) пациента либо его законного представителя)

информированное согласие на предстоящее медицинское вмешательство в

(наименование медицинского учреждения)

-

В доступной для меня форме мне разъяснены возможные методы и варианты предстоящих медицинских вмешательств, их последствия, необходимость, цель и ожидаемые результаты предстоящего обследования, диагностики и/или лечения, в том числе вероятность развития осложнений, а также последствия отказа от медицинского вмешательства.

-

Я проинформирован, что точно предсказать результат и исход медицинского вмешательства невозможно. Я понимаю, что любое лечение или операция сопряжены с риском для жизни и могут привести к временной или постоянной, частичной или полной нетрудоспособности. Никакие гарантии относительно результатов медицинского вмешательства не предоставляются.

-

Я понимаю, что в процессе диагностических, лечебных и иных вариантов медицинских вмешательств могут возникнуть непредвиденные экстренные обстоятельства и осложнения, при которых я буду не в состоянии дать согласие на проведение необходимых экстренных действий (повторных операций или процедур). В таких ситуациях ход медицинского вмешательства может быть изменен врачами по их усмотрению.

-

Я знаю, что в целях максимальной эффективности предстоящего медицинского вмешательства я обязан поставить врача в известность о всех проблемах, связанных с моим здоровьем, наследственностью, в том числе об аллергических проявлениях, индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов и продуктов питания, а также о курении табака, употреблении алкоголя, наркотических или токсических препаратов.

-

Я понимаю, что при проведении хирургического вмешательства возможна потеря крови и может возникнуть необходимость в переливании донорской крови или ее компонентов, на что я даю добровольное согласие. Я получил разъяснения от лечащего врача о цели переливания крови или ее компонентов, необходимости переливания, характере и особенностях процедуры, возможных последствиях, в случае развития которых я согласен на проведение всех нужных лечебных мероприятий. Я извещен о вероятном течении заболевания при отказе от переливания крови и ее компонентов.

-

Я согласен на запись моего лечебно-диагностического процесса на любые информационные носители, с использованием любых технических средств, а также на взятие у меня в диагностических и лечебных целях образцов биологических материалов, в том числе клеток, тканей, биологических жидкостей.

-