Саркома Капоши

Версия: Клинические протоколы 2020-2023 (Узбекистан)

Версия: Клинические протоколы 2020-2023 (Узбекистан)

Общая информация

Краткое описание

Клинический протокол по диагностике и лечению больных саркомой Капоши

Название документа: Национальный клинический протокол по диагностике и лечению больных саркомой Капоши

Этапы оказания помощи: Данный протокол предназначен для диагностики и лечения пациентов саркомой Капоши во всех звеньях здравоохранения Республики Узбекистан

Дата создания: 2021г

Планируемая дата обновления: 2023 г

Цели и задачи создания протокола

Задачами настоящего национального клинического протокола являются:

Категория пациентов

Кодирование по МКБ-10

- Нозологическая форма: саркома Капоши.

С46.0 - Саркома Капоши кожи - Классическая, идиопатическая СК, преимущественно поражает пожилых мужчин. Чаще всего она возникает на нижних конечностях, но может распространяться на лимфатические узлы и внутренние органы. Течение хроническое.

В 21.0 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши - СК эпидемическая или связанная с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД-СК) поражает чаще МСМ или бисексуальных ВИЧ-положительных мужчин в возрасте до 50 лет. Это характерное для СПИДа заболевание, распространенная оппортунистическая опухоль в ассоциации с ВИЧ и характеризуется быстро прогрессирующим и агрессивным течением, обширным поражением кожи и внутренних органов.

C46.0 Саркома Капоши кожи

C46.1 Саркома Капоши мягких тканей

C46.2 Саркома Капоши неба

C46.3 Саркома Капоши лимфатических узлов

C46.7 Саркома Капоши других локализаций

C46.8 Саркома Капоши множественных органов

C46.9 Саркома Капоши неуточненной локализации

B21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши

Целевая группа протокола:

Предназначение клинического протокола

Определение и заболеваемость

Саркома Капоши (СК) sarcoma Kaposi, Синонимы: идиопатическая множественная геморрагическая саркома, ангиоматоз Капоши, ангиосаркоматоз Капоши, гемангиосаркома Капоши, телеангиэктатическая псевдосаркома Капоши. Эта системная, многоочаговая злокачественная опухоль сосудистого происхождения, поражающая кожу, лимфоузлы и практически все внутренние органы. Проявляется багровыми или фиолетовыми пятнами, бляшками, узлами и отеком окружающих тканей. У многих больных, в частности у ВИЧ-инфицированных, СК развивается на фоне иммунодефицита. Впервые она была описана Морицем Капоши в 1872 г.

Классификация

Классификация саркомы Капоши

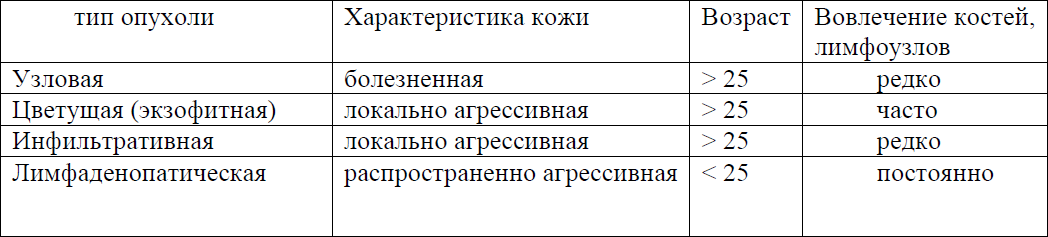

По классификации Т. Фицпатрика выделяют 4 клинических типа саркомы Капоши:

Классификация саркомы Капоши по J.F.Tayloretal.(1971)

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез

СК — ангиопролиферативное заболевание, является оппортунистической опухолью, со злокачественностью, развивающаяся в условиях иммунодефицита, или реактивной гипер-плазией в ответ на ангиогенные вещества. СК имеет скорее многоочаговый, чем метастазирующий характер.На ранней стадии СК ведет себя как реактивная и обратимая поликлональная гиперплазия. Однако со временем она может стать моноклональной и эволюционировать в истинную саркому. Развитие очагов СК является, результатом взаимо-действия экзо- и эндогенных агентов, включая факторы ангиогенного роста, онкогены и цитокины. Ангиогенез является важной характеристикой, экспериментальные исследования показали роль в патогенезе СК фактора роста сосудистого эндотелия и его рецепторов.

Предполагается мультифакторная этиология. Иммунодефицит является инициирующим фактором в развитии СК. Географическая и расовая распространенность СК указывает на возможную роль генетических факторов и/или факторов окружающей среды. Полагают, что предрасположенность к развитию заболевания может быть связана с антигеном HLA-DR5, а резистентность заболевания - с антигеном HLA-DR3. Превалирование больных мужского пола может указывать на роль гормональных факторов. В этиологии СК давно отводилась роль и инфекционным агентам. Из опухолевой ткани у больных различными формами саркомы Капоши была выделена ДНК нового вируса — герпесвируса человека 8 типа. Вирус герпеса, ассоциированный с саркомой Капоши, или вирус герпеса человека типа 8 (ВГЧ-8) или HHV-8 относится к семейству - herpesviridae, роду rhadinovirus, который идентифицирован во всех клинических формах СК при исследовании как с ДНК, так и с серологическими тестами. Как и при других герпес-вирусах, экспрессия гена HHV-8 связана с вирусной латентностью или лизирующей вирусной репликацией.

Эпидемиология

Эпидемиология

У пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), СК регистрируется в возрасте 25-39 лет. Частота встречаемости HHV-8 наиболее высока среди мужчин гомо- и бисексуальной ориентации и наблюдается у 20% больных.

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина

Основные симптомы саркомы Капоши:

Патоморфология

Диагностика

Диагностика саркомы Капоши

Виды саркомы Капоши

Эпидемическая форма СК

Локализация: туловище, голова, особенно кончик носа, периорбитальная область, ушные раковины, волосистая часть головы; половой член; голени; ладони и подошвы. В 22% случаев первые высыпания появляются на слизистой рта. Обычно это происходит, когда количество CD4-лимфоцитов падает ниже 200 мкл. Очень часто (у половины больных) поражается твердое небо: фиолетовое пятно, которое со временем покрывается папулами и узлами и приобретает вид «булыжной мостовой». Иная локализация: мягкое небо, язычок, глотка, десны, язык. Конъюнктивы страдают редко. Поражение внутренних органов встречается часто, но обычно протекает бессимптомно. Согласно патологоанатомическим отчетам, у 75% ВИЧ-инфицированных, страдавших саркомой Капоши, помимо кожи и слизистых были поражены внутренние органы (кишечник, печень, селезенка, легкие). Лимфоузлы поражены у половины больных эпидемической формой саркомы Капоши. Мочевые пути и половые органы. Поражение предстательной железы, семенных пузырьков, яичек, мочевого пузыря, полового члена, мошонки. Легкие-инфильтраты.

Эндемический (африканский) тип СК на сегодняшний день наряду со СПИД-ассоциированным типом является самым частым злокачественным новообразованием в Центральной Африке. В некоторых странах (Уганда, Замбия) доля этих двух типов СК в общей структуре опухолей, описываемых у мужчин, достигает 50%. Хотя в основном эндемический тип СК встречается у взрослых, им нередко страдают дети. В ряде стран эндемичного региона пик заболеваемости приходится на 1-й год жизни. Что касается данных о связи заболевания с полом, то они довольно разноречивы и оцениваются в пределах от 3:1 до 10:1 в пользу мужской части населения, как у взрослых, так и у детей.

В целом, по сравнению с идиопатическим, эндемический тип СК развивается в более молодом возрасте (в среднем в 35-44 года); сопровождается значительно большей частотой висцеральных поражений и нередко протекает без кожных проявлений. По данным F. Lottneи J. Murray из 19 аутопсий больных СК лишь в 4 случаях не было обнаружено поражения внутренних органов, а в 6 случаях были только висцеральные проявления болезни.

При эндемическом типе СК наиболее часто наблюдаются изолированные поражения лимфатических узлов (особенно шейных, подмышечных, паховых), которые могут достигать гигантских размеров и при глубокой локализации обнаруживаться лишь на рентгенограммах грудной клетки, при лимфографии или на аутопсии.

Классическим проявлениями эндемического типа СК являются пятна, узелки (бляшки) и узловатые опухолевидные образования. Как правило узлы СК у европейцев, несмотря на подчас большее их количество, никогда не достигают таких размеров, как у африканцев. Отек при эндемическом типе СК нередко проявляется лишь отеком в виде моносимптома. Длительно существующий отек конечности нередко приводит к развитию папилломатозных разрастаний кожи, напоминающих по внешнему виду мох («мшистая нога»).

Пока по неустановленным причинам эндемический тип СК у детей отличается более агрессивным течением, чем у взрослых, у которых болезнь протекает относительно доброкачественно.Выделяют доброкачественную, узловую разновидность заболевания, встречающуюся у взрослых, и по клинической картине и течению не отличающуюся от саркомы Капоши идиопатического типа, а также молниеносную, лимфаденопатическую, поражающую преимущественно детей, сопровождающуюся высокой частотой поражения лимфатических узлов, внутренних органов, костей, минимальными кожными проявлениями и смертельным исходом через 2-3 года. Обе разновидности эндемического типа СК не имеют гистологических различий.

Иммуносупрессивный (ятрогенный) тип СК обусловлен ятрогенным воздействием иммуносупрессивных препаратов, используемых для предотвращения отторжения трансплантата внутренних органов или при лечении системных заболеваний, и чаще возникает у лиц, относящихся к определенным этническим группам с повышенным риском СК. Этот тип саркомы наиболее часто развивается после пересадки почки. Соотношение мужчин и женщин при этом типе СК составляет 2:1. В настоящее время этиологическим агентом иммуносупрессивного типа саркомы Капоши, как и при других типах этого заболевания, считается HHV-8.

Клинически течение заболевания при иммуносупрессивном типе заболевания бывает хроническим, более агрессивным, чем при классическом типе.

Опухоль диагностируется в среднем через 30 месяцев после начала иммуносупрессивной терапии. Для иммуносупрессивного типа саркомы Капоши характерны выраженные нарушения клеточного и гуморального иммунитета. Cдругой стороны, при этом типе заболевания сохраняется функциональная активность иммунной системы, что может объяснить спонтанное (самопроизвольное) исчезновение опухолевых проявлений после прекращения иммуносупрессивной терапии. Кожные проявления при данном типе саркоме Капоши вначале бывают довольно ограниченными (реже поражаются нижние конечности), но затем быстро принимают распространенный характер с вовлечением слизистых оболочек, лимфатических узлов и внутренних органов, что может привести к смерти .

Диагностика иммуносупрессивной СК проводится на основании клинической картины и результатов гистологического исследования биоптатов очагов поражения. При этом важное значение имеет установление связи развития этого типа СК с ятрогенным воздействием иммуносупрессирующих препаратов (то есть развитие заболевания на фоне имуносупрессивной терапии по поводу хронических системных заболеваний внутренних органов или с целью предотвращения отторжения транстплантата органов и тканей).

Клинические критерии:

Характерная клиническая картина поражения:

- Диагностика ВИЧ - инфекции методом ИФА;

- Иммунологические исследования CD4-лимфоцитов;

- ПЦР исследование на маркеры ВПГ – 8 типа;

- Гематологический и биохимический анализы;

- Микроскопическое исследование на наличие грибов и вторичной микрофлоры

- УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки, и органов малого таза;

- Рентгенографию грудной клетки, костей и ЖКТ;

- Эндоскопию ЖКТ и бронхоскопию;

- Компьютерную томографию брюшной полости и грудной клетки;

- Сканирование костей или печени (при показаниях);

- Биопсию лимфатических узлов или костного мозга (при показаниях);

- РМП, ИФА, ИХА, RPR, РПГА -тесты (тест на сифилис).

Диагностика на амбулаторном уровне

Алгоритм действий на уровне первичного звена (СВП) при обращении пациентов саркомой Капоши.

- сбор анамнеза

- возраст и начало первых клинических проявлений, локализация кожно-патологического процесса;

- длительность заболевания;

- связь ухудшения состояния пациента с провоцирующими факторами (инфекция, профессиональная деятельность, употребление определенных пищевых продуктов и лекарств, физические факторы, вирусы, курение;

- эффективность ранее проводимой терапии;

- наличие дерматологических заболеваний у родителей и родственников;

- жилищно-бытовые условия больного.

- общий клинический осмотр (измерение А/Д, пальпация периферических узлов )

- осмотр кожно-патологического статуса

Лабораторная диагностика

- Общий клинический анализ крови.

После установки клинического диагноза – саркома Капоши больной направляется в ЦРМП для дальнейшего обследования.

Алгоритм действия врача дерматологического кабинета на уровне ЦРМП при обращении пациентов саркомой Капоши.

Обследование и диагностика пациента

- Сбор анамнеза

- Возраст и начало первых клинических проявлений, локализация кожно-патологического процесса;

- Длительность заболевания;

- Связь ухудшения состояния пациента с провоцирующими факторами (инфекция, профессиональная деятельность, употребление определенных пищевых продуктов и лекарств, физические факторы, вирусы, курение);

- Эффективность ранее проводимой терапии;

- Наличие дерматологических заболеваний у родителей и родственников;

- Жилищно-бытовые условия больного.

- Общий клинический осмотр (измерение А/Д, пальпация периферических узлов )

- Осмотр кожно-патологического статуса

Лабораторная диагностика

- Общий клинический анализ крови;

- Биохимические исследования крови;

- диагностика ВИЧ - инфекции методом ИФА;

- РМП, ИФА, ИХА, RPR, РПГА -тесты (тест на сифилис).

- УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки, и органов малого таза;

- Рентгенография грудной клетки

Диагностика на стационарном уровне

Алгоритм действия врача дерматолога на областном КВД и республиканском уровне при обращении пациентов саркомой Капоши.

Обследование и диагностика пациента

- Сбор анамнеза

- Возраст и начало первых клинических проявлений, локализация кожно-патологического процесса;

- Длительность заболевания;

- связь ухудшения состояния пациента с провоцирующими факторами (инфекция, профессиональная деятельность, употребление определенных пищевых продуктов и лекарств, физические факторы, вирусы, курение;

- Эффективность ранее проводимой терапии;

- Наличие дерматологических заболеваний у родителей и родственников;

- Жилищно-бытовые условия больного.

- Общий клинический осмотр (измерение А/Д, пальпация периферических узлов)

- Осмотр кожно-патологического статуса

Лабораторная диагностика

- Общий клинический анализ крови, мочи и кала;

- Комплекс биохимических исследований крови;

- Гистологический метод исследования – предусматривает биопсию кожи с очагов поражения; (диагноз саркомы Капоши должен быть подтвержден гистологически).

- Диагностика ВИЧ - инфекции методом ИФА;

- Иммунологические исследования CD4-лимфоцитов;

- ПЦР исследование на маркеры ВПГ – 8 типа;

- Микроскопическое исследование на наличие грибов и вторичной микрофлоры;

- УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки, и органов малого таза;

- Рентгенографию грудной клетки, костей и ЖКТ;

- Тесты на сифилис один из них: РМП, RPR, РПГА, ИФА, ИХА.

- Консультации смежных специалистов.

Другие исследования:

- Эндоскопию ЖКТ и бронхоскопию;

- Компьютерную томографию брюшной полости и грудной клетки;

- Сканирование костей или печени (при показаниях);

- Биопсию лимфатических узлов или костного мозга (при показаниях);

Дифференциальный диагноз: Дерматофиброма, телеангиэктатическая гранулема, гемангиома, бактериальный ангиоматоз, ангиокератома, пигментный, меланоцитарный невус, кольцевидная гранулема, пиогенная гранулема; экхимозы; саркоидоз, туберкулез, лепра; филяриоз, мадурская стопа (в эндемичных странах); укусы насекомых, варикозная экзема, акроангиодерматит (псевдосаркома Капоши типа Мали).

Лечение

Лечение саркомы Капоши

Основные цели терапии СК.

- Предотвращение прогрессирования СК

- Достижение длительной ремиссии

- Регресс основных кожных высыпаний

- Отсутствие появления новых элементов

- Улучшение общего состояния больного

- Лечение сопутствующих заболеваний, усугубляющих течение саркомы Капоши.

Лечение СК направлено на облегчение симптомов, косметическое улучшение внешнего вида очагов, снятие психологического стресса, контроль над распространением и прогрессированием заболевания, а также на борьбу с поражением внутренних органов. К сожалению, все терапевтические мероприятия дают лишь временный эффект. Следовательно, основной задачей является улучшение качества жизни пациента и ее продление. На сегодняшний день существует много эффективных методов, как местного, так и общего лечения.

Лечение можно разделить на местное и системное. Выбор лечения зависит от:

- Типа очагов (морфологии и гистологии);

- Локализации очагов;

- Распространенности заболевания;

- Поражения других органов;

- Сосуществования с другим заболеванием;

- Общего состояния пациента, особенно его иммунного статуса.

Диетотерапия - исключение из рациона прием грубой пищи, алкогольные напитки, острые блюда. Если же поражается полость рта, то необходимо включить в рацион супы-пюре и слизистые каши, чтобы не допустить полного отказа от пищи, продукты питания богатые белком, включенные в рацион, ускоряют процесс регенерации и эпителизацию открытых эрозивно-язвенных поражений.

Местное лечение

Местная терапия показана:

Местную терапию назначают как в качестве монотерапии, так и в комбинации с системными мероприятиями.

Лучевая терапия - это традиционный терапевтический инструмент при СК. Очаги являются особенно чувствительными к воздействию излучения, и степень ответа превышает 80%. Суммарная доза: 30 Гр, разовая доза - 8 Гр. Лучевая терапия назначается по консультации с радиологом и проводится в условиях онкологического диспансера.

Лазерная терапия - для удаления небольших поверхностных опухолей применяют им-пульсный лазер на красителях.

Электрокоагуляция - применяют для лечения изъязвленных, кровоточащих узлов.

Хирургическое иссечение опухоли - эффективный метод при небольших опухолях. Тангенциальное иссечение применялось для очагов, имеющих «ножку». В отдельных случаях благоприятное действие оказывает хирургическая эксцизия.

При множественном поражении непригоден.

Bнyтриочаговое введение интерферона (рекомбинантный ИНФ-α2b) - этот метод эффективен для лечения единичных очагов на коже и слизистых оболочках, а также при инфильтрированных бляшках. Препарат назначается в дозе 3-9 МЕ 2-3 раза в неделю в течение 4-8 недель. Стоимость и необходимость многократных сеансов лечения по сравнению с криотерапией или введением цитостатиков внутрь очагов являются главными недостатками этого метода. Наиболее распространенный побочный эффект - локальная боль.

Общее лечение

Монохимиотерапия

- винбластин 6 мг внутривенно 1 раз в неделю. После достижения эффекта назначают поддерживающую дозу 0,15 мг/кг (каждые 7—14 дней до полного устранения симптомов).

- доксорубицин /блеомицин//винкристин 20-30 мг/м2 // 1-2 мг каждые 2-4 недели до достижения эффекта.

-Цитокины: интерферон-α 3 млн МЕ в/м ежедневно, по 10 дней с 7-дневными перерывами, всего 30 млн МЕ (3 цикла) или интерферон- альфа3 млн. МЕ/сутки в/м 2 раза в неделю в течение 3-6 мес., или интерферон-альфа-2(3 млн МЕ/сутки в/м 2 раза в неделю в течение 3-6 мес., или рекомбинантный интерферон- α2b (ректальные суппозитории) по 3 млн МЕ/сутки. На курс 60-90 млн МЕ. Цитокины вводят параллельно с химиотерапией или в период между курсами. Курсы повторяют 3-4 раза в год.

Монотерапию цитокинами проводят больным при наличии тяжелых висцеральных поражений, при минимальных поражениях кожи и лицам пожилого и старческого возраста при хроническом течении болезни.

Терапия СК, ассоциированной со СПИДом

При отсутствии эффекта – системная цитостатическая терапия.

-изменение схемы приема иммуносупрессивных препаратов;

-липосомальный доксорубицин 20-40 мг/м2 каждые 2-4 недели течение, 6-8 введений на курс.

-паклитаксел 100мг/м2 каждые две недели течение до достижения эффекта под контролем лабораторных и функциональных показателей.

Новые терапевтические подходы

-Валганцикловир – возможный вид лечения, подавляет репликацию ВГЧ 8 типа. Препарат переносится лучше, чем фоскарнет, использование которого обсуждалось в 90 х годах. Однако нет опубликованных данных по клинической эффективности при ВИЧ ассоциированной СК.

-Интерлейкин 12 – получен хороший ответ на терапию во II фазе клинических испытаний, в которых цитокин использовался в сочетании с липосомальным доксорубицином. Нет рандомизированных исследований.

-Сиролимус ( эверолимус) – иммуносупрессивные препараты, которые используются в трансплантологии. Хорошие результаты достигнуты у больных с СК во время трансплантации почек. Предполагается, что препарат угнетает ангиогенез посредством влияния на продукцию сосудистого эндотелиального фактора роста.

-Ретиноидные соединения (tretinoin, isotretinoin, acitretin) ингибируют пролиферацию клеток СК. Проведены многочисленные исследования, однако была выявлена весьма умеренная эффективность препаратов.

Также в лечении некоторых форм СК используются иматиниб, сорафениб, матричная металлопротеиназа (MMPs).

Требования к результатам лечения:

Госпитализация

Показания к госпитализации:

Профилактика

Профилактика и диспансерное наблюдение

Первичная профилактика: здоровый образ жизни, рациональное питание, своевременное и правильное лечение СК

Вторичная профилактика: диспансерное наблюдение дерматовенеролога, онколога.

- Устранение факторов риска, провоцирующих заболевание

- Диспансерное наблюдение не реже чем 2 раза в год

- Своевременное рациональное лечение при возникновении начальных проявлений

- Соблюдение режима труда, противопоказание длительно стоячая работа.

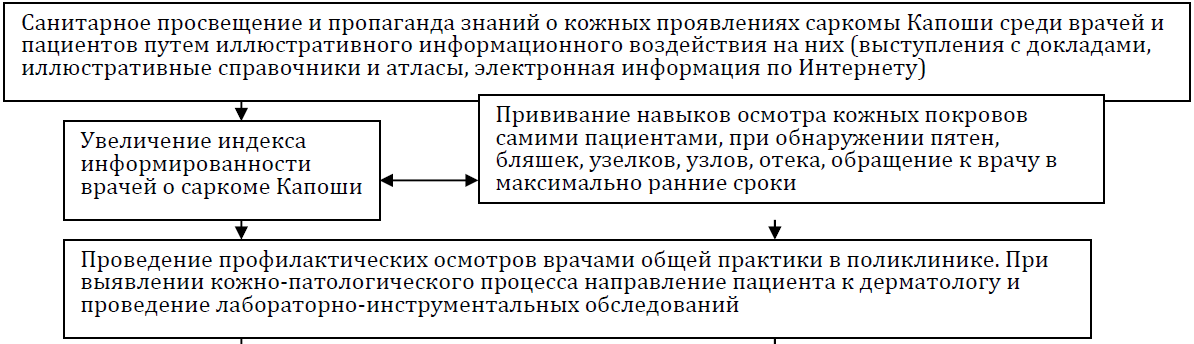

Для активной диагностики саркомы Капоши предложен алгоритм проведения ежегодной диспансеризации населения, основным методом скрининга которого выбран метод осмотра кожных покровов пациента.

Алгоритм выявления больных саркомой Капоши и предложения по внедрению принципов оздоровительной медицины и профилактики этого заболевания

Информация

Источники и литература

-

Клинические протоколы, руководства, рекомендации Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 2020

- Клинические протоколы, руководства, рекомендации Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 2020 - 1. «ВИЧ – инфекция» (клиника, диагностика и лечение) // В.В. Покровский, Т.Н. Ермак, В.В. Беляева, О.Г. Юрин. М., -2000. – С. 90-102. 2. Молочков А.В. К вопросу о половом пути передачи инфекции человека 8 типа (ННV-8). Венерология, эпидемиология, вопросы организации дерматовенерологической службы. «Первый российский конгресс дерматовенерологов» Санкт-Петербург – 2003.- Т.2.- С.164. 3. Молочков А.В., Казанцева И.А., Гурцевич В.Э. Саркома Капоши – М.: «БИНОМ-Пресс»- 2002. -144c. 4. Т. Фицпатрик, Р. Джонсон, К. Вулф и др. Дерматология (атлас-справочник) Москва, «Практика»- 1999.- С. 934. 5. Цветкова Г.М., Мордовцев В.Н. Патоморфологическая диагностика заболеваний кожи. Руковдство.-М.: Медицина -1986. – С. 276-278. 6. Чигвинцева Е.А., Евстигнеева Н.П., Терских В.А. Обследование крови доноров на вирусы семейства Herpesviridae Венерология, эпидемиология, вопросы организации дерматовенерологической службы. «Первый российский конгресс дерматовенерологов» Санкт-Петербург -2003. Т.2.- С. 173. 7. BeralV., PetcrmanT.A., BcrkclmanR.L., JaffeH.W. / Lancet1990.-vol.335.- Р.123-128. 8. ChangY., CesarmanE., PessinM.S. et.all./Science -1994.- vol. 266. -P. 1865-1869. 9. M. Poljacki, M. Matic&V. Duran. DNAsequencesofhumanherpesvirus 8 inclassicformofKaposi'ssarcomaJEADV12 thCongress, Barcelona, Spain -2003. – P. 419. – р.34 -1. 10.M.V Masala, M.A Montesu, R. Santarelli et all. Screening of HHV-8 seroprevalence in repeatedly blood transfused patients JEADV11 th Congress, Prague -2002. – P.333. - р.35-12. 11.A. B. Serwin, H. Mysliwiec, N. Wilder* & B. ChodynickaTwo cases of Kaposi 's sarcoma with different subtypes of Kaposi 's sarcoma-associated herpesvirus JEADV12 th Congress, Barcelona, Spain -2003. – P.420. - р. 34 -7.

Информация

Адрес для переписки:

р.Алмазар, ул. Фаробий, д 3.

Руководитель рабочей группы

Ответственный исполнитель:

Методологическая поддержка

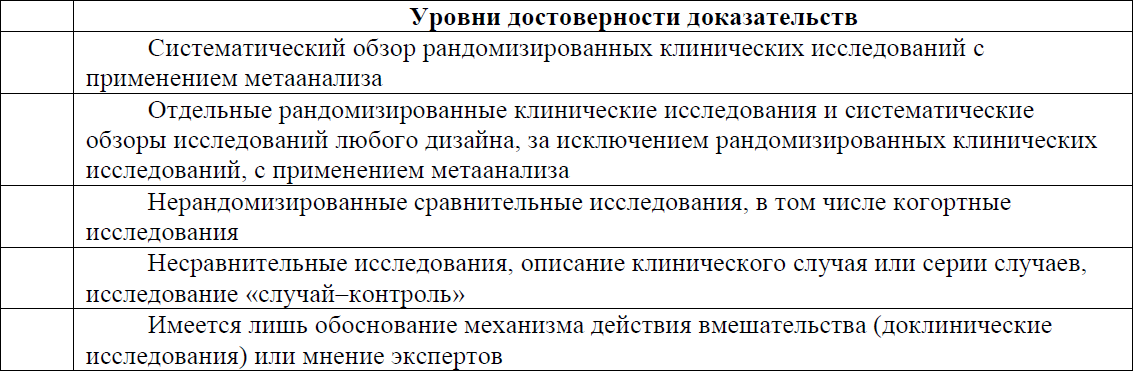

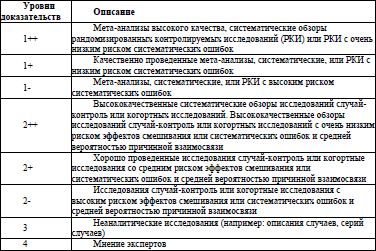

Шкала оценки уровней достоверности доказательств

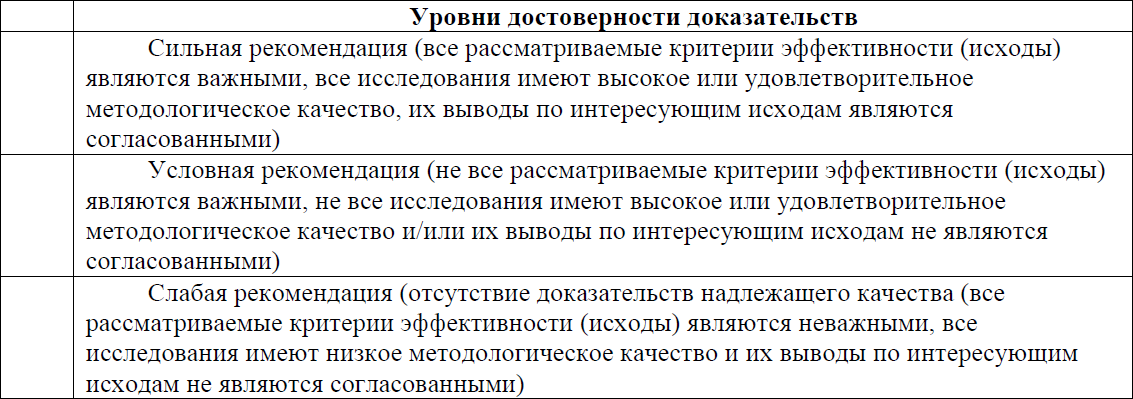

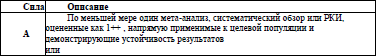

Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций

МЕТОДОЛОГИЯ

Описание методов, использованных для сбора/селекции доказательств:

Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств:

Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций:

Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций:

Экономический анализ:

Метод валидизации рекомендаций:

Описание метода валидизации рекомендаций:

Рабочая группа:

Основные рекомендации:

Приложение 1.

Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство

1. Я, ____________________________________________________________________

2. В доступной для меня форме мне разъяснены возможные методы и варианты предстоящих медицинских вмешательств, их последствия, необходимость, цель и ожидаемые результаты предстоящего обследования, диагностики и/или лечения, в том числе вероятность развития осложнений, а также последствия отказа от медицинского вмешательства.

3. Я проинформирован, что точно предсказать результат и исход медицинского вмешательства невозможно. Я понимаю, что любое лечение или операция сопряжены с риском для жизни и могут привести к временной или постоянной, частичной или полной нетрудоспособности. Никакие гарантии относительно результатов медицинского вмешательства не предоставляются.

4. Я понимаю, что в процессе диагностических, лечебных и иных вариантов медицинских вмешательств могут возникнуть непредвиденные экстренные обстоятельства и осложнения, при которых я буду не в состоянии дать согласие на проведение необходимых экстренных действий (повторных операций или процедур). В таких ситуациях ход медицинского вмешательства может быть изменен врачами по их усмотрению.

5. Я знаю, что в целях максимальной эффективности предстоящего медицинского вмешательства я обязан поставить врача в известность о всех проблемах, связанных с моим здоровьем, наследственностью, в том числе об аллергических проявлениях, индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов и продуктов питания, а также о курении табака, употреблении алкоголя, наркотических или токсических препаратов.

6. Я согласен на запись лечебно-диагностического процесса на любые информационные носители, с использованием любых технических средств, а также на взятие у меня в диагностических и лечебных целях образцов биологических материалов, в том числе клеток, тканей, биологических жидкостей.

7. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи или потребовать его (их) прекращения, мне также разъяснены возможные последствия такого отказа.

8. Я разрешаю предоставлять информацию о моей (моего ребенка) болезни, прогнозе и лечении только:

9. Я ознакомлен со всеми пунктами настоящего документа, они мне понятны, о чем свидетельствует моя подпись ниже.

Подпись Дата «___»______________ ______г.

Прикреплённые файлы

Внимание!

- Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему здоровью.

- Информация, размещенная на сайте MedElement и в мобильных приложениях "MedElement (МедЭлемент)", "Lekar Pro", "Dariger Pro", "Заболевания: справочник терапевта", не может и не должна заменять очную консультацию врача. Обязательно обращайтесь в медицинские учреждения при наличии каких-либо заболеваний или беспокоящих вас симптомов.

- Выбор лекарственных средств и их дозировки, должен быть оговорен со специалистом. Только врач может назначить нужное лекарство и его дозировку с учетом заболевания и состояния организма больного.

- Сайт MedElement и мобильные приложения "MedElement (МедЭлемент)", "Lekar Pro", "Dariger Pro", "Заболевания: справочник терапевта" являются исключительно информационно-справочными ресурсами. Информация, размещенная на данном сайте, не должна использоваться для самовольного изменения предписаний врача.

- Редакция MedElement не несет ответственности за какой-либо ущерб здоровью или материальный ущерб, возникший в результате использования данного сайта.