Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей

Версия: Клинические рекомендации РФ 2025 (Россия)

Версия: Клинические рекомендации РФ 2025 (Россия)

Общая информация

Краткое описание

Разработчик клинической рекомендации

Общественная организация "Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины"

Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России

Клинические рекомендации

Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей

Пересмотр не позднее: 2027

Возрастная категория: Дети

Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (РСВИ) – острое респираторное вирусное заболевание, характеризующееся катаральным синдромом, с преимущественным поражением нижних отделов респираторного тракта, с умеренно выраженной температурной реакцией и интоксикацией, с частым развитием бронхита, брохиолита и пневмонии, нередко с острой бронхиальной обструкцией (ОБО) и дыхательной недостаточностью (ДН) [1, 2].

Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

В97.4 – Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках

J00 – Острый назофарингит

J02.8 – острый фарингит

J04.1 – Острый трахеит

J04.2 – Острый ларинготрахеит

J06.0 – Острый ларингофарингит

J20.5 – Острый бронхит,

J21.0 – Острый бронхиолит

Классификация

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Классификация: [1]

I.По форме (степени) тяжести заболевания:

-

Легкая

-

Среднетяжелая

-

Тяжелая

II. По характеру течения:

-

гладкое (неосложненное)

-

негладкое (осложненное)

III. По наличию симптомов:

-

Типичная

-

Атипичная (бессимптомная)

IV. По локализации поражения (топическим признакам):

-

Острый ринит

-

Острый фарингит

-

Острый трахеит

-

Острый ларингит

-

Острый бронхит

-

Острый бронхиолит

-

Острая пневмония

-

Сочетания анатомических локализаций (например, ларинготрахеобронхит)

Комментарии: Проявления РСВИ варьируют в широких пределах от бессимптомных и легких форм с быстро проходящими катаральными симптомами в носоглотке до развития тяжелых поражений нижних дыхательных с летальным исходом [1, 2, 3]

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Этиология. Возбудитель инфекции – РНК-содержащий вирус, относящийся к семейству Paramyxoviridae, роду Pneumovirus. Вирус обладает стабильным антигенным составом, а все известные варианты, патогенные для человека, относятся к одному серотипу, хотя имеются сведения о выделении двух подтипов возбудителя: А и В, отличающихся по поверхностному белку G, но не отличающиеся по степени тяжести [3, 4, 5].

Респираторно-синтициальный вирус (РСВ) был впервые выделен в США в 1956 году от обезьян G.Morris, в 1957 году R. Chanock и соавт, выделили 2 штамма вируса от больных детей с пневмонией и бронхиолитом. Штаммы были изолированы на клеточных культурах, где они образовывали синцитии, за счет чего вирус и получил свое название.

Патогенез РСВИ обусловлен комплексом процессов, развивающихся на всех этапах репродукции возбудителей и последующего их проникновения в организм хозяина в том числе, и при взаимоотношении вируса с его защитными системами [4,5,6].

В процессе развития заболевания выделяют ряд этапов (стадий, фаз), следующих друг за другом или развивающихся одномоментно:

- Адсорбция и внедрение РСВ в эпителиальные клетки респираторного тракта: входными воротами инфекции являются эпителиальные клетки слизистой респираторного тракта, в том числе бронхов и альвеол. Внедрение вируса возможно при условии наличия на них специфических клеточных рецепторов, представленных для РСВ гепарансульфатом. Прикрепление РСВ происходит посредством G-белка, слияние с клеткой опосредовано F-белком [5]. Затем оболочка вируса встраивается в клеточную мембрану, и нуклеокапсид высвобождается в цитоплазму клетки-хозяина. Репродукция новых вирионов сопровождается цитопатическим (по отношению к эпителиальным клеткам дыхательных путей) эффектом, их разрушением и отторжением вместе с вновь образующимися вирусами.

- Проникновение патогенов в другие отделы организма: РСВ может проникать из клетки в клетку посредством слияния клеточных мембран с образованием синцития. В таких случаях он не выходит из клеток, скрываясь от антител. Возможна репродукция вируса в макрофагах, но гораздо медленнее, чем в эпителиоцитах. Полагают, что макрофаги участвуют в инвазивной инфекции, содействуя развитию интерстициальной пневмонии. Возможно гематогенное и/или бронхогенное распространение РСВ в нижние отделы респираторного тракта.

Наибольшие изменения наблюдаются в эпителии бронхов среднего и мелкого калибра, бронхиолах, альвеолах [7]. Характерным является своеобразное диффузное (в виде сосочков или выпячиваний) разрастание их эпителия. Вокруг крупных бронхов и в трахее определяются небольшие круглоклеточные и лимфоидные инфильтраты. Там же характерно обнаружение синцития, а также многоядерных псевдогигантских клеток В легких, увеличенных в объеме, отмечаются небольшие ателектазы и эмфизема, полнокровие. Просветы бронхов заполняются слущенным эпителием и воспалительным экссудатом, что приводит к нарушению бронхиальной проводимости. Развиваются типичные для РСВ-инфекции бронхиты и бронхиолиты с обструкцией дыхательных путей. В альвеолах появляется густой экссудат, состоящий преимущественно из макрофагальных клеток с примесью нейтрофилов и мелкозернистых белковых масс. Клапанный механизм бронхиальной обструкции ведет к задержке воздуха в легких. В тех сегментах легких, где обструкция бронхиол или бронхов полная, образуются ателектазы.

Маленький калибр бронхов и бронхиол делает детей особенно уязвимыми в отношении развития ОБО. Отек слизистой оболочки мелких воздухоносных путей у ребенка всего лишь на 1 мм вызывает повышение сопротивления воздушному потоку более чем на 50%. Возникающая неравномерность вентиляции лёгких приводит к возникновению альвеолярной гиповентиляции, повышается внутриальвеолярное давление, нарушается эластичность лёгких, ухудшается их растяжимость, затрудняется газообмен, вследствие чего развивается гипоксемия и гиперкапния. Происходит сдвиг кислотно-основного состояния в сторону респираторного ацидоза.

- Формирование воспалительного очага, в том числе и в нижних отделах респираторного тракта: при РСВИ развиваются ринит, фарингит, трахеит, ларингит, бронхит, а также их сочетания. Одними из самых тяжелых клинических вариантов является развитие бронхиолита и пневмонии с ОБО и отеком легкого, что нередко требует перевода в ОРИТ [8].

Возможна генерализация процесса (особенно у детей первых месяцев жизни), что сопровождается развитием структурных изменений в других органах в виде специфических разрастаний эпителиальных и ретикулярных клеток, образующих сосочковидные выросты в кровеносных и лимфатических сосудах, печени и желчевыводящих путях, протоках поджелудочной железы, почечных канальцах и т. д. Возможны поражения кишечника в виде ограниченных участков вакуолизации эпителия и его сосочковых разрастаний.

- Исходом РСВИ наиболее часто является выздоровление, однако у детей первых месяцев жизни и у детей более старшего возраста при наличии факторов риска возможен летальный исход [10].

Эпидемиология

Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Вирус регистрируют повсеместно, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодная заболеваемость в мире составляет до 33 млн случаев подтвержденной РСВ-инфекции (РСВИ) с поражением нижних дыхательных путей (НДП) у детей первых 5 лет жизни [12]. Проведенный в допандемическом периоде анализ заболеваемости и смертности от РСВИ показал, что среди детей первых пяти лет жизни в 2017 году были госпитализированы 3 млн детей, причем 59 600 пациентов умерли [12]. Наиболее тяжело протекает заболевание у детей первого полугодия жизни, среди которых по результатам проведенного исследования 1,4 млн детей было госпитализировано, 27 300 умерло [12]. РСВ составляет до 63% от всех респираторных вирусных инфекций у детей первого года жизни [3].

Инфекция высоко контагиозна. Инкубационный период составляет 3-5 (до 8) дней. Дети первого года жизни вовлекаются в процесс практически в 100% случаев, более старшего возраста – в 70-80 % случаев. Иммунитет после перенесенной инфекции – нестойкий, ребенок может перенести РСВИ неоднократно не только в течение жизни, но и за один эпидемический сезон. в случае реинфекции заболевание протекает менее тяжело. Путь передачи – воздушно капельный и контактный [3].

Источником инфекции при РСВИ являются больные в остром периоде заболевания, независимо от степени тяжести. Взрослые (персонал и члены семьи) вовлекаются, как правило, вторично, перенося инфекцию в легкой, иногда бессимптомной форме, поэтому часто служат источником внутрибольничных вспышек этой инфекции [13]. Длительность выделения вируса составляет в среднем 10-14 дней [3, 5].

Заболеваемость в РФ характеризовалась осенне-зимне-весенней сезонностью с максимальным подъемом в феврале-марте [3, 8, 9]. Наибольшее число случаев РСВИ в структуре респираторных инфекций среди всех возрастных контингентов населения России регистрируется в зимний период – 30-35% [3, 8, 9]. По обобщенным данным ВОЗ – 90% всех учтенных РСВИ зарегистрированы среди детей первых лет жизни [11]. В период пандемии COVID-19 (2020-2022 гг.) РСВИ утратила свой типичный сезонный характер и встречалась круглогодично с максимальным подъемом заболеваемости в осенне-зимний период [14, 15-19]. По данным ряда авторов и наблюдениям в РФ отмечался сдвиг сезонных пиков заболеваемости на 6-8 недель, а также выявление случаев РСВИ в нетипичные для нее летние месяцы [20]. Особую группу риска составляют недоношенные дети с массой тела ≤ 2,5кг, дети, страдающие бронхолегочной дисплазией (БЛД), врожденными пороками сердца (ВПС), пациенты после трансплантации органов, с системными и хроническими заболеваниями, у которых в большинстве случаев отмечают необходимость госпитализации в ОРИТ с переводом на ИВЛ [21]. РСВИ составляет в среднем 30-33% случаев госпитализации детей первого года жизни с ОРВИ, 22-30% случаев тяжелого поражения нижних дыхательных путей и 60-62% случаев внебольничных вирусных пневмоний среди госпитализированных детей с поражением нижних дыхательных путей [8]. Иммунитет после перенесенной инфекции нестойкий, ребенок может перенести РСВИ неоднократно не только в течение жизни, но и за один эпидемический сезон, в случае реинфекции заболевание протекает менее тяжело [13].

Факторы и группы риска

Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния)

Факторами риска развития острого бронхиолита и его тяжелого течения, требующего госпитализации и лечения в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), являются следующие:

- мужской пол;

- недоношенность и малая масса тела при рождении (менее 2500 грамм);

- возраст менее 3-6 месяцев и масса тела менее 5 кг;

- фетальный алкогольный синдром;

- врожденная пневмония, синдром аспирации мекония и ИВЛ в неонатальном периоде;

- низкий социально-экономический уровень жизни и недостаточная образованность лиц, ухаживающих за ребенком;

- скученность (стесненные условия проживания);

- наличие в семье старших братьев и сестер, особенно посещающих детские коллективы;

- пассивное курение, в том числе электронных сигарет, и загрязнение окружающей среды;

- бронхолегочная дисплазия (БЛД), муковисцидоз, пороки развития дыхательных путей;

- тяжелые врожденные и перинатальные поражения ЦНС, синдром Дауна, нервно-мышечные заболевания;

- аспирация пищи, в том числе связанная с ГЭР;

- врожденные пороки сердца (ВПС) с застойной сердечной недостаточностью и/или легочной гипертензией;

- врожденные или приобретенные иммунодефициты; [25, 27].

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Инкубационный период составляет 3-5 (до 8) дней. Заболевание может начинаться как остро, так и постепенно. Клиническая форма заболевания зависит от возраста больного и его иммунного статуса. Риск развития тяжелых бронхитов и дыхательной недостаточности высок у детей раннего возраста, у пациентов с хроническими заболеваниями сердца и легких, при иммунодефицитных состояниях, ВИЧ-инфекции и трансплантации внутренних органов. Для РСВИ характерно чаще острое с постепенным нарастанием тяжести начало заболевания, субфебрильная или отсутствует, реже фебрильная температура тела, умеренная (вялость, слабость, недомогание, снижение аппетита) интоксикация, может отсутствовать. Заболевание проявляется умеренно выраженными катаральными симптомами в носоглотке (необильный серозный ринит и фарингит, возможен ларинготрахеит) с вовлечением в процесс нижних отделов дыхательных путей в виде обструктивного бронхита, бронхиолита. У детей старше 6 лет и взрослых заболевание протекает, как правило, в более легкой форме и ограничивается симптомами поражения верхних отделов респираторного тракта (ринофарингит, ларинготрахеит) [22].

У детей раннего возраста чаще наблюдается вовлечение в процесс нижних дыхательных путей; бронхиты, бронхиолиты [23, 21]. Заболевание начинается с ринофарингита, на 2-3-ий день появляются признаки поражения нижних дыхательных путей с развитием бронхита и бронхиолита. Возникает синдром острой бронхиальной обструкции. Тяжесть состояния больного в этот период определяется степенью выраженности дыхательной недостаточности. Появляются одышка с преобладанием экспирации, с втяжением межреберных промежутков. Кашель приступообразный, мучительный. В легких при бронхите на фоне жесткого дыхания выслушиваются сухие свистящие хрипы, у части больных множественные рассеянные мелкие и среднепузырчатые влажные хрипы, для брохиолита характерны обильные рассеянные мелкопузырчатые влажные и крепитирующие хрипы, перкуторно – коробочный звук за счет развившейся эмфиземы [21, 22, 23].

Оценка степени тяжести РСВИ.

При легкой степени тяжести температура тела не превышает 38,5°С, может оставаться нормальной, интоксикационный (недомогание, слабость, снижение аппетита) и катаральный (необильный серозный ринит и фарингит) синдромы выражены слабо или умеренно. Синдромы поражения нижних отделов дыхательных путей, как правило, отсутствуют. Наблюдается преимущественно у детей старше 3-х лет.

Среднетяжелая степень тяжести с типичной клинической симптоматикой доминирует в 86-90% случаев преимущественно у детей первых лет жизни. Заболевание проявляется умеренно выраженными катаральными симптомами (ринит, фарингит, ларингит и трахеит) на фоне нормальной или субфебрильной температуры тела с последующим подъемом ее в ряде случаев на 2-3-й день болезни. Возможно развитие острого стенозирующего ларинготрахеита [22]. Симптомы интоксикации выражены умеренно (беспокойство, вялость, снижение аппетита). Имеют место проявления острого бронхита, нередко с синдромом острой бронхиальной обструкции, или бронхиолита, осложненных ДН I-II степени. Обратное развитие болезни, как правило, наступает через 5-7 дней, что наблюдаются у лиц всех возрастных групп, но преимущественно у детей старше 3 лет.

При тяжелой степени тяжести РСВИ, регистрируемой преимущественно у детей первого года жизни, величина повышения температуры тела может различаться, не имея существенной диагностической значимости. В ряде случаев возможна высокая (>38,5ºC) непродолжительная лихорадочная реакция, у новорожденных, особенно недоношенных, возможна и гипотермия. Катаральный синдром и интоксикация выражены умерено. Угнетение сознания («загруженность», «оглушенность») коррелирует со степенью ДН. Ребенок вялый, адинамичный, дыхание шумное, свистящее на выдохе, при аускультации выслушивается масса рассеянных свистящих хрипов или диффузная крепитация. Отмечают резкую бледность, стойкий периоральный цианоз, акроцианоз, выраженную одышку (более 80 в минуту) в покое с участием вспомогательной мускулатуры, напряжением грудино-ключично-сосцевидной мышцы, резким втяжением межреберных промежутков и эпигастральной области. Характерны признаки поражения нижних отделов респираторного тракта (обструктивный бронхит, бронхиолит, или бронхопневмония с ДН II-III). У детей первых двух лет жизни острый бронхиолит – основная форма бронхита, что связано с меньшим диаметром бронхов и богатой васкуляризацией слизистой оболочки бронхов. Основными этиологическими факторами острого бронхиолита являются респираторные вирусы, в 60-80% случаев в сезон подъема – респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) [24, 25].

Сатурация снижена <90%. Возможно развитие брадипноэ и апноэ, кардиопульмональной синкопы – внезапное прекращение эффективного дыхания /кровообращения на фоне ослабления дыхания на вдохе и разлитого цианоза.

При РСВИ имеет место несоответствие между тяжестью поражения нижних отделов дыхательных путей и выраженностью лихорадки/общего интоксикационного синдрома. [21, 24-27]. При оценке степени тяжести заболевания с развитием синдромов поражения нижних отделов дыхательных путей следует ориентироваться на симптомы, характеризующие степень дыхательной недостаточности (ДН) [21, 24-27].

Степени ДН:

I. Одышка, тахикардия, раздувание крыльев носа при значимой физической нагрузке;

II. Одышка, тахикардия при незначительной физической нагрузке; небольшой цианоз губ, периоральной области; раздувание крыльев носа, втяжение межреберий и/или подреберий.

III. Выраженная одышка, тахипноэ в покое; поверхностное дыхание; разлитой цианоз кожи, слизистых оболочек, акроцианоз; участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры. Ребенок вялый, адинамичный или, наоборот, очень беспокойный. Характерно снижение сатурации O2 крови (SaO2 <90%) и парциального давления O2 (PaO2 <60 мм рт. ст.). Может развиться гипоксическая энцефалопатия (нарушение сознания, судороги), а также развитие кардиопульмональной синкопы (КПС) – внезапного прекращения эффективного дыхания /кровообращения.

IV. Гипоксемическая кома. Сознание отсутствует, дыхание аритмичное, периодическое, поверхностное, апноэ.

Диагностика

Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Диагноз РСВИ устанавливается после проведения этиологической диагностики (молекулярно-биологических исследований- определение РНК вируса в назофарингеальных мазках, в аспирате, после проведения иммуноферментного анализа или определения нарастания титра специфических антител в сыворотке крови). При отсутствии этиологической диагностики устанавливается синдромальный диагноз.

1. Жалобы и анамнез

Жалобы и анамнез описаны в разделе клиническая картина

2. Физикальное обследование

Данные получаемые при физикальном обследовании описаны в разделе клиническая картина.

-

Рекомендовано оценить наличие и выраженность симптомов дыхательной недостаточности с целью определения степени тяжести РСВ-инфекции: [1, 21, 25-27].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: Необходимо оценить участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, подсчитать частоту дыхания

3. Лабораторные диагностические исследования

Основными методами лабораторной диагностики РСВИ являются: метод ОТ-ПЦР, позволяющий обнаружить РНК РСВ; реакция иммунофлюоресценции и иммунохроматографический метод для обнаружения вирусных частиц РСВ в секретах пациента; ИФА-метод, позволяющий определять иммуноглобулины класса М (IgM) и G (IgG) против РСВ в сыворотке или плазме крови. Диагностика, как правило, проводится в случае госпитализации пациента в стационар, или по эпидемическим показаниям.

-

Рекомендуется всем пациентам с подозрением на РСВ-инфекцию провести однократное молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на респираторно-синцитиальный вирус (Human Respiratory Syncytial virus) для выявления РНК РСВ [8, 9, 28-30, 38].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 1).

Комментарии: Метод ОТ-ПЦР позволяет обнаружить РНК возбудителя на ранних сроках заболевания; Инкубационный период составляет 2-4 дня, при этом средняя продолжительность выделения вируса больным человеком составляет 5-7 дней от начала болезни. Выделение вируса становится продолжительнее при вовлечении в воспалительный процесс нижних дыхательных путей. Обнаружение вирусной РНК является более достоверным методом для подтверждения случаев заболевания на ранних сроках, чем тестирование на наличие IgM. Специфичность метода – 100%, чувствительность – 100%.

-

Рекомендуется всем пациентам с подозрением на РСВ-инфекцию для идентификации возбудителя и дифференциальной диагностики с ОРВИ молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носо – и ротоглотки на вирус гриппа (Influenza virus), парагриппа (Human Parainfluenza virus), риновирусы (Human Rhinovirus), аденовирус (Human Adenovirus), коронавирусы 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus), бокавирус (Human Bocavirus), метапневмовирус (Human Metapneumo virus), на возбудителя COVID-19 [22, 25, 32, 33-37].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 2).

Комментарии: Учитывая возможное сочетанное инфицирование пациента несколькими вирусами и схожесть клинической картины, необходимо одновременное обследование и на другие инфекции, которые могут протекать со схожей клинической картиной. Имеются также литературные данные о снижении частоты неоправданного использования антибактериальных препаратов системного действия при применении экспресс-тестов на респираторные вирусы.

-

Рекомендуется всем пациентам с подозрением на РСВ-инфекцию для уточнения этиологии заболевания при невозможности проведения молекулярно-генетического исследования или на поздних сроках заболевания определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови антител (классов M, G (IgM, IgG) против РСВ методом иммуно-ферментного анализа) [9, 36].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: Методом ИФА определяют в сыворотке крови антитела класса IgM, (в ранние сроки болезни) и IgG. IgM антитела появляются на 4-5 день от начала болезни. Сероконверсия с 2-4-х кратным и более нарастанием IgG антител в парных сыворотках при отсутствии в крови IgM антител также является основанием для постановки диагноза. Однако, в 10-30% случаев пациенты с перенесенной инфекцией могут оставаться серонегативными [42]. Это может быть на ранних сроках инфицирования до формирования иммунного ответа, когда антитела еще не выработались клетками иммунной системы, или на позднем сроке инфицирования, спустя годы после заражения, когда антитела в крови могут не обнаруживаться. Однократное выявление IgG антител, независимо от их концентрации, не позволяет трактовать результат как свидетельство острой инфекции. Специфичность метода 97%, чувствительность 100%. Эффективность метода выявления специфических IgM в иммуноферментном анализе у детей от двух до пяти лет и старше высока (Se 88,9; Sp 97,6).

-

Рекомендовано пациентам с РСВИ при среднетяжелой и тяжелой степени тяжести, длительном сохранении повышенной температуры тела, выполнение общего (клинического) анализа крови развернутого с дифференцированным подсчетом лейкоцитов (лейкоцитарной формулой) для комплексной оценки степени тяжести болезни, диагностики, и своевременного выявления осложнений [21, 22].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: при вирусных инфекциях в общем (клиническом) анализе крови развернутом характерны лейкопения или нормоцитоз, увеличение процентного соотношения различных форм лейкоцитов в сторону лимфоцитов и моноцитов. Однако. возможно наличие изменений, схожих с бактериальными инфекциями (лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, ускорение СОЭ.

-

Рекомендовано пациентам со среднетяжелой и тяжелой степенью РСВИ выполнение общего (клинического) анализа мочи для выявления патологии мочевыделительной системы [21, 71].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: при неосложненном течении РСВИ специфических изменений нет; при фебрильной лихорадке на фоне бронхиолита, присоединении бактериальной инфекции, возможно появления признаков «токсической почки» – протеинурия, цилиндрурия, лекоцит-и эритроцитурия, которые обусловлены развитием тубулоинтерстициального нефрита на фоне РСВИ, кроме того возможно присоединение или обострение инфекции мочевыводящей системы.

-

Рекомендовано проводить исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови или исследование уровня прокальцитонина в крови при подозрении на присоединение бактериальной инфекции и развитии сепсиса у детей с РСВИ [7].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Обследование на наличие бактериальной инфекции, сепсиса (посев крови – микробиологическое культуральное исследование крови на стерильность, посев мочи – Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы, исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) и/или исследование уровня прокальцитонина в крови) проводится при сочетании высокой лихорадки со снижением SpO2 ниже 92% и апноэ. В других ситуациях вероятность бактериемии у детей с бронхиолитом крайне низка. Исключение составляют случаи внутрибольничной РСВ-инфекции, развитие бронхиолита у детей с цианотическими ВПС или другими врожденными и перинатальными заболеваниями, требующими пребывания ребенка в ОРИТ [7].

4. Инструментальные диагностические исследования

-

Рекомендовано проведение пульсоксиметрии пациентам с РСВИ, протекающей с поражением нижних отделов респираторного тракта с целью определения степени тяжести РСВИ коррекции терапии и маршрутизации пациента [1, 7, 25, 26, 27].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Использование данного метода рекомендуется у пациентов с поражением нижних отделов респираторного тракта (острый бронхит, бронхиолит, пневмония) и появлением симптомов ДН (одышка, тахипноэ, тахикардия, цианоз) для оценки степени гипоксемии и решения вопроса о проведении кислородной поддержки. Пульсоксиметрия является простым и надежным скрининговым методом, позволяющим выявлять пациентов с гипоксемией, нуждающихся в респираторной поддержке, и оценивать эффективность кислородотерапии.

-

Рекомендовано с целью своевременного выявления кардиальных осложнений регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) пациентам с РСВИ, протекающей с поражением нижних отделов респираторного тракта в среднетяжёлой или тяжелой форме [43].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: Использование данного метода рекомендуется у пациентов с фоновой кардиологической патологией для раннего выявления декомпенсации и/или при подозрении на развитие нарушений ритма сердца и проводимости, подозрении на миокардит у детей с поражением нижних отделов респираторного тракта (острый бронхит, бронхиолит, пневмония) и появлением симптомов ДН (одышка, тахипноэ, тахикардия, цианоз, снижение Sa О2 <95%) на фоне течения РСВИ.

-

Рекомендовано у пациентов с РСВИ при подозрении на пневмонию проведение прицельной рентгенографии органов грудной клетки с целью своевременной коррекции терапии [1, 7, 21].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 3)

Комментарии: Использование данного метода диагностики правомочно при появлении подозрения на развитие пневмонии, как РС-вирусной, так и вирусно-бактериальной этиологии вследствие активации бактериальной флоры. Исключение пневмонии необходимо при повышении тела выше 380С более 3 дней, симптомах токсикоза, укорочении перкуторного звука, асимметрии хрипов.

Рентгенологические признаки бронхиолита: повышение воздушности легочной ткани, усиление бронхососудистого рисунка, появление участков гиповентиляции легочной ткани, ателектазы, которые иногда ошибочно принимают за пневмонию, что ведет лишь к необоснованному назначению антибиотиков; уплощение и низкое стояние куполов диафрагмы, уменьшение реберно-диафрагмальных углов.

-

Не рекомендовано рутинное рентгенологическое исследование легких (рентгенография легких) при бронхиолите с целью предотвращения назначения антибактериальной терапии [1, 7, 21, 26].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5)

-

Рекомендовано пациентам при тяжелом течении РСВИ проведение компьютерной томографии органов грудной полости в качестве дополнительного метода для детализации процесса, если информации недостаточно при проведенном рентгенологическом исследовании [7].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Использование данных методов диагностики правомочно при появлении подозрений на развитие воспалительных изменений в нижних отделах органов дыхания, в том числе на развитие вирусной пневмонии, облитерирующего бронхиолита или фоновой патологии легких (бронхолегочная дисплазия, пороки развития и др.)

5. Иные диагностические исследования

При невозможности проведения методов ПЦР и ИФА диагностики могут быть использованы другие экспресс методы выявления РСВ-инфекции:

-

Рекомендуется пациентам с подозрением на РСВ-инфекцию иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка, аспирата или смыва на респираторно-синцитиальный вирус для быстрого качественного выявления РСВ (экспресс-тест) в респираторных выделениях человека при невозможности проведения молекулярно-генетического исследования или на поздних сроках заболевания [28, 30].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 3).

Комментарии: Иммунохроматографический метод основан на соединении РСВ с моноклональным антителом; образовавшиеся комплексы мигрируют в тестовую область полоски, где находятся иммобилизованные антитела к РСВ. Накапливающиеся в тестовой области частицы дают цветовое окрашивание. Результат может быть получен через 15-30 мин. Чувствительность метода – 75-95%; специфичность – 90-98%. При получении отрицательных результатов рекомендуется подтверждение РСВИ с помощью других, более чувствительных методов.

-

Рекомендуется пациентам с подозрением на РСВ-инфекцию проведение реакции иммунофлюоресценции для выявления вируса в секретах дыхательных путей при невозможности проведения молекулярно-генетического исследования [38, 40, 41].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 3).

Комментарии: Принцип РИФ заключается в связывании инфицированных вирусом клеток (мазок из носоглотки) со специфическими антителами, меченными флюоресцентным красителем. Свечение регистрируется с помощью флюоресцентного микроскопа.

-

Рекомендуется пациентам с подозрением на РСВ-инфекцию проведение реакции иммуноцитохимии для выявления антигенов вируса в клетках мазков-соскобов из ротоглотки при невозможности проведения молекулярно-генетического исследования [9, 36].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: Принцип ИЦХ заключается в связывании антигенов вирусов, находящихся в активном состоянии в клетках слизистой оболочки или в лимфоцитах крови с помощью специфических моноклональных мышиных антител. Метод изучает локализацию и оценивает количество выявляемого антигена в клетках. У детей первого и второго годов жизни чувствительность метода составляет – 87,4-93,4; специфичность 93,6-85,1 [9, 36].

-

Рекомендовано пациентам с РСВИ при подозрении на развитие отита или синусита прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный для определения дальнейшей тактики ведения пациента [22].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4)

Комментарии: Учитывая высокую частоту острого среднего отита у детей с ринитом, рекомендовано проведение отоскопии пациентам с ринитом, особенно при наличии лихорадки. ЛОР осложнения развиваются преимущественно в первые дни заболевания, но возможно и в более поздние сроки.

-

Рекомендовано с целью своевременной маршрутизации пациента в ОРИТ и коррекции терапии при нарастании симптомов ДН, снижении показателей сатурации <92% или появлении судорог осмотр (консультация) больного тяжелой РСВИ врачом-анестезиологом-реаниматологом [27].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: для решения вопроса о необходимости перевода ребенка в ОРИТ с целью предупреждения развития осложнений: кардиопульмональной синкопы, отека мозга и др.

Лечение

Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

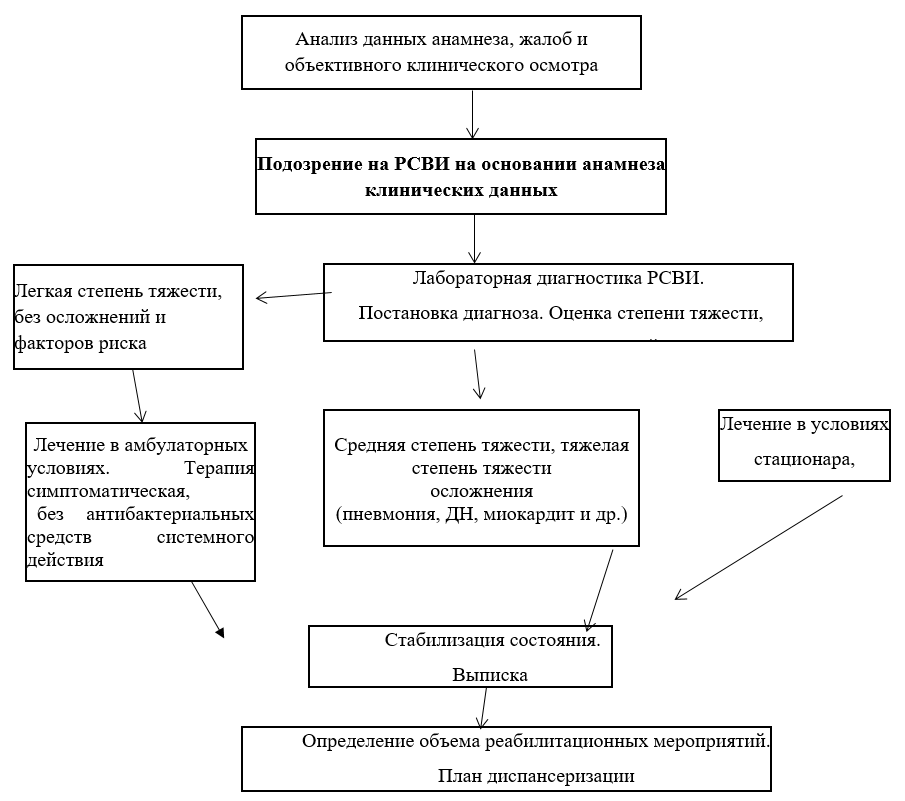

Лечение пациентов с РСВИ проводится как амбулаторно, так и в условиях стационара. В амбулаторных условиях лечение осуществляется детям с легкой и среднетяжелой степенью тяжести заболевания без осложнений. При РСВИ легкой и среднетяжелой степени тяжести терапия осуществляется по общим принципам лечения ОРВИ. Больные с бронхиолитом, вирусной пневмонией, дыхательной недостаточностью, кардиальными осложнениями и наличием тяжелой фоновой патологии подлежат госпитализации в инфекционный стационар (отделение/койки), имеющий в структуре ОРИТ.

Питание детей организуется в зависимости от возраста ребенка и особенностей соматического статуса.

Специфической этиотропной терапии РСВ инфекции в настоящее время не существует. Лечение проводится в следующих целях:

-

профилактика прогрессирования инфекционного процесса, для чего применяют иммуномодулирующие препараты широкого спектра действия с противовирусной активностью;

-

купирование дыхательной недостаточности;

-

купирование лихорадки;

-

купирование катарального синдрома;

-

предотвращение и/или купирование осложнений;

-

нутритивная поддержка.

Лечение детей с РСВИ должно начинаться сразу же после появления первых симптомов заболевания с учетом их выраженности.

1. Консервативное лечение

Проводится как амбулаторно, так и в условиях стационара. В амбулаторных условиях лечение осуществляется детям с легкой и среднетяжелой степенью тяжести заболевания без осложнений. Госпитализации подлежат дети с поражением нижних дыхательных путей. Выбор терапевтической тактики зависит от степени тяжести, уровня поражения дыхательных путей, возраста ребенка, симптомов заболевания.

1.1 Этиопатогенетическая терапия иммуномодулирующими препаратами с широким противовирусным действием.

-

Рекомендовано всем пациентам с РСВИ раннего возраста, в том числе первого года жизни, с рождения, при поражениях нижних дыхательных путей применение препаратов интерферона альфа 2b в качестве противовирусного, иммуномодулирующего и противовоспалительного средства [45-53].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 2).

Комментарии: наиболее эффективно применение интерферонов в первые 3-е суток от начала заболевания. Препараты интерферона альфа2b могут применяться в виде назального спрея и капель, геля и мази для местного применения. При интраназальном применении концентрация действующего вещества, достигаемая в крови, не имеет клинической значимости. У детей с рождения возможно применение форм интерферонов в свечах для достижения системного эффекта. В лечении острого бронхиолита интерферонотерапия является вспомогательной: в настоящее время недостаточно доказательств влияния противовирусных средств на течение бронхиолита.

-

Не рекомендовано пациентам с РСВИ применять антибактериальную терапию при остром бронхиолите, не осложненном сопутствующей бактериальной инфекцией [1, 21, 25, 26].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: Эффективность и безопасность ведения детей с острым бронхиолитом без антибактериальных препаратов системного действия доказана как в России, так и за рубежом.

-

Рекомендовано обеспечить пациентам с РСВИ с признаками дегидратации при поражении нижних дыхательных путей, при наличии одышки, в том числе, с бронхиолитом, регидратационную терапию [1, 2, 25, 26, 54].

Уровень убедительности рекомендации C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: При наличии одышки имеет место патологическая потеря жидкости с перспирацией, что требует проведения регидратации. Основной путь регидратации – пероральный. В случае невозможности проведения оральной регидратации следует вводить жидкость через назогастральный зонд. При невозможности выпаивания, а также при эксикозе II-III степени необходима парентеральная регидратация. С этой целью следует использовать натрия хлорид** (0,9% раствор) (код АТХ: B05CB01) или Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид]** (код АТХ: B05BB01). Однако, учитывая вероятность риска развития отека легких, объем внутривенных инфузий следует ограничивать и вводить не более 20 мл/кг/сутки.

-

Не рекомендуется у пациентов с РСВИ бронхиолитом рутинное использование ингаляций бронходилятирующих средств (АТХ: Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Адренергические средства для ингаляционного введения) ввиду отсутствия убедительных данных об их эффективности [1, 25, 26, 27].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств - 5).

-

Не рекомендуется у пациентов с РСВИ бронхиолитом рутинно использовать глюкокортикоиды для местного применения (будесонид**) ввиду отсутствия убедительных данных об их эффективности [7, 25, 26, 27]

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств - 5).

-

Не рекомендуется у пациентов с РСВИ бронхиолитом рутинно применять кортикостероиды системного действия для инъекций при бронхиолите ввиду отсутствия убедительных данных об их эффективности [7, 25, 26, 55].

Уровень убедительности рекомендации В (Уровень достоверности доказательств - 2).

Симптоматическая терапия

-

Рекомендовано пациентам при фебрильной температуре тела (выше 38,5ºС) применение препаратов с жаропонижающей целью: парацетамол**, ибупрофен** [1, 57, 65].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 1).

Комментарии: У пациентов с судорожным синдромом в анамнезе или при развитии судорог на фоне текущего заболевания показано снижение температуры тела выше 37,5-38,5ºС). Препараты применяются в соответствии с инструкцией к применению.

-

Рекомендовано детям первого года жизни при субфебрильном повышении температуры тела (37,5-38,5ºС), нарушении самочувствия, сна, применение многокомпонентного гомеопатического препарата Вибуркол (ректальные суппозитории) [61, 62].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 3).

Комментарии: У детей первых месяцев жизни возможно применение свечей вибуркол с жаропонижающей и противовоспалительной целью. Препараты применяются в соответствии с инструкцией к применению.

2. Хирургическое лечение

Хирургическое лечение не показано.

3. Иное лечение

-

Рекомендовано проведение оксигенотерапии пациентам с бронхиолитом или при респираторной недостаточности [25, 26, 27, 68].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: Оксигенотерапия проводится увлажненным кислородом интраназально или через маску при показателях SаО2 крови ниже 92-94%. Большинством специалистов признается необходимость подачи кислорода до устойчивого достижения значений данного показателя 95%. В случае тяжелой степени тяжести бронхиолита, наличия признаков выраженной гипоксии, эпизодов апноэ целесообразно использовать СРАР (Continuousositive Airway Pressure) – терапию постоянное положительное давление в дыхательных путях.

В амбулаторных условиях пациентам по назначению врача проводится посиндромная терапия (в зависимости от выявленной клинической симптоматики) местными средствами в виде полосканий, теплого питья или инсуфляций, ингаляций, таблеток и пастилок для рассасывания, физиотерапевтические процедуры с целью уменьшения местного воспаления, выраженности болевого синдрома, профилактика вторичного инфицирования слизистой верхних дыхательных путей.

Медицинская реабилитация

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

Специальные методы медицинской реабилитации для пациентов с РСВИ не разработаны. Пациенты, перенесшие РСВИ без поражения бронхов мелкого калибра и бронхиол, быстро и самостоятельно восстанавливаются. Исключение составляют пациенты, у которых возникли осложнения. В этом случае реабилитационные мероприятия проводятся в соответствии с возникшими осложнениями.

Госпитализация

Организация оказания медицинской помощи

Лечение пациентов с РСВИ проводится как амбулаторно, так и в условиях стационара. В амбулаторных условиях лечение осуществляется детям с легкой и среднетяжелой степенью тяжести заболевания без осложнений. При РСВИ легкой и среднетяжелой степени тяжести терапия осуществляется по общим принципам лечения ОРВИ.

Больны с бронхиолитом, дыхательной недостаточностью, при развитии пневмонии или переносящие РСВИ в генерализованной форме подлежат госпитализации в инфекционный стационар, имеющий в структуре ОРИТ.

Показания к госпитализации:

-

среднетяжелая и тяжелая степень тяжести РСВИ, особенно с негладким течением или с обострением сопутствующих заболеваний у детей первых 2 лет жизни, а также детей старшего возраста с обострением или угрозой обострения сопутствующих сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний;

-

появление признаков острого бронхиолита или пневмонии с ОБО у новорожденных, особенно недоношенных с низкой массой тела (≤2,5 кг при рождении);

-

гемодинамическая нестабильность с развитием централизации периферического кровообращения (холодные конечности, цианоз, мраморность кожных покровов на фоне общей бледности и гипертермии, развитие коллапса и комы);

-

отягощенный преморбидный фон: врожденные пороки развития легких и бронхов, в том числе бронхолегочная дисплазия (БЛД), пороки сердца и сосудов (ВПС и С), орфанные, системные (муковисцидоз, альвеолит и др.) аутоиммунные и хронические, в том числе бронхообструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальная астма, заболевания, состояние после трансплантации органов;

Показания для госпитализации расширяются по мере уменьшения возраста заболевшего, ухудшение состояния которого часто происходит катастрофически с быстрым прогрессированием и генерализацией процесса, и нередко от правильной врачебной тактики зависит сохранение жизни ребенка.

Показания к выписке пациента из медицинской организации

Пациенты выписываются из стационара при стабилизации состояния, купировании признаков дыхательной недостаточности и интоксикации.

Профилактика

Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

Профилактика РСВИ осуществляется по тем же правилам, что и профилактика ОРВИ: ведение здорового образа жизни, ограничение контактов с инфекционными больными, соблюдение масочного режима, мытье рук и др.

В больницах профилактические мероприятия, главным образом, должны быть направлены на предотвращение внутрибольничного заражения и распространения инфекции. Лучшими способами профилактики внутрибольничной РСВ-инфекции являются ношение масок и частое мытье рук, причем дезинфекция рук должна производиться до и после контакта с пациентом, предметами в непосредственной близости от него, а также после снятия перчаток.

Оптимальным считается поддержанием грудного вскармливания на протяжении не менее 6 месяцев, так как одним из протективных факторов против РСВ-инфекции является грудное молоко, содержащее IgG, IgA, интерферон–α, олигосахариды и ряд других защитных факторов

На сегодняшний день одобренным средством специфической иммунопрофилактики РСВ-инфекции с высоким профилем эффективности и безопасности является препарат моноклональных антител к F-протеину РСВ паливизумаб**. Препарат содержит гуманизированные моноклональные антитела IgG1, воздействующие на белок слияния F РСВ. Молекула паливизумаба** состоит из человеческих (95%) и мышиных (5%) аминокислотных последовательностей. Не являясь человеческим иммуноглобулином, паливизумаб** не несет риска заражения другими инфекциями.

В Российской Федерации паливизумаб** был зарегистрирован в 2010 г. Согласно инструкции по применению, паливизумаб** может применяться у детей в возрасте до 6 месяцев, рожденных на 35 неделе беременности или ранее; у детей в возрасте до 2 лет, которым требовалось лечение по поводу БЛД в течение последних 6 месяцев, или имеющих гемодинамически значимый ВПС – показания и дозы соответствуют инструкции. Более чем 12-летний опыт иммунизации детей из групп риска в г Москве показал высокую эффективность иммунопрофилактики, что подтверждено снижением частоты заболевания ОРВИ и отсутствием тяжелых форм РСВИ в когорте иммунизированных детей [69].

-

Рекомендуется детям из группы риска по тяжелому течению РСВИ проведение иммунопрофилактики паливизумабом** [7, 25, 26, 27, 32, 66, 69].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 3)

Комментарии: Иммунопрофилактика проводится в соответствии с инструкцией к применению препарата. Профилактика РСВИ проводится: детям в возрасте до 6 месяцев, рожденных на 35 неделе беременности или ранее; детям в возрасте до 2 лет, которым требовалось лечение по поводу бронхолегочной дисплазии в течение последних 6 месяцев; детям в возрасте до 2 лет с гемодинамически значимыми врожденными пороками сердца.

Информация

Источники и литература

-

Клинические рекомендации Российской Ассоциации специалистов перинатальной медицины

- 1. Руководство по педиатрии / Д.О. Иванов, В.Н. Тимченко, Н.В. Скрипченко, Е.В. Эсауленко, М.Э. Лозовская, И.В. Бабаченко [и др.]. Том 8. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2023. – 816 с. – ISBN 978-5-907748-15-6. 2. Куличенко Т.В. Респираторная синцитиальная вирусная инфекция у детей. Педиатрическая фармакология. – 2009. – Т.6, №6. – С. 2-7. 3. Цыбалова, Л.М. Значение РС-вирусной инфекции в эпидемиологии и этиологии ОРВИ у детей младшего возраста / Л.М. Цыбалова [и др.] // Лечащий врач. – 2015. – № 4. – С. 2–7. 4. Chatterjee A, Mavunda K, Krilov LR. Current State of Respiratory Syncytial Virus Disease and Management. Infect Dis Ther. 2021 Mar;10(Suppl 1):5-16. doi: 10.1007/s40121-020-00387-2. Epub 2021 Mar 3. PMID: 33660239; PMCID: PMC7928170 5. Медицинская вирусология / Под редакцией академика РАМН Д. К. Львова М.: Медицинское информационное агентство МИА, 2008; 665 с 6. Shang Z, Tan S, Ma D. Respiratory syncytial virus: from pathogenesis to potential therapeutic strategies. Int J Biol Sci. 2021 Sep 27;17 (14):4073-4091. doi: 10.7150/ijbs.64762. PMID: 34671221; PMCID: PMC8495404. 7. Неонатальная пульмонология: Монография. Под ред. Д.Ю. Овсянникова. Д.Ю. Овсянников, Е.В. Бойцова, М.А., Жесткова, И.В. Кршеминская, И.К. Ашерова, С.Е. Украинцев, С.С. Межинский. Под ред. Д.Ю. Овсянникова. – Москва, 2022. – 168 с. 8. Клинико-эпидемиологические особенности респираторно-синцитиальной вирусной инфекции у детей первого года жизни/ И.В. Бабаченко, О.В. Самодова, В.А. Анохин и др.// Журнал инфектологии. – 2018. – Т.10. - №3. – С. 70-76. 9. Острая респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей в возрастном аспекте / Ровный В.Б., Ибрагимова О.М., Лобзин Ю.В., Бабаченко И.В// Детские инфекции. -2013. - Т.12, №4. - С.19-23. 10. Клинико-морфологические особенности респираторно-синцитиальных пневмоний у детей / И.В Бабаченко, В.Е. Карев, К.В. Евдокимов // Журнал инфектологии. – 2018. – Т.10, №1. – С. 113-120. 11. WHO strategy to pilot global respiratory syncytial virus surveillance based on the Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS). World Health Organization. 2017. Accessed July 27, 2020. 12. Shi T, McAllister DA, O'Brien KL, et al. Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015: a systematic review and modelling study. Lancet. 2017; 390(10098): 946-958 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28689664, accessed 16 November 2017. 13. Hall CB. Respiratory syncytial virus: its transmission in the hospital environment. Yale J Biol Med. 1982;55(3–4):219–23. 14. Влияние пандемии COVID-19 на сезонность респираторно-синцитиальной вирусной инфекции». Бабаченко И.В., Орлова Е.Д., Лобзин Ю.В. Журнал инфектологии. – 2022. - Т.14, №2. – С. 39-46. 15. Mattia G, et al. During the COVID‐19 pandemic where has respiratory syncytial virus gone? Pediatric Pulmonology. 2021 Oct; 56(10):3106-3109. DOI: 10.1002/ppul.25582 16. Williams TC, Sinha I., Barr IG, Zambon M. Transmission of paediatric respiratory syncytial virus and influenza in the wake of the COVID-19 pandemic. Eurosurveillance. 2021; 26(29): 1-9.https://doi.org/10.2807/1560-917.ES.2021.26.29.2100186 17. Kim JH, et al. Respiratory syncytial virus and influenza epidemics disappearance in Korea during the 2020–2021 season of COVID-19. International Journal of Infectious Diseases. 2021; 110: 29–35. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.07.005 18. Fourgeaud J, et al. Impact of public health measures on the post-COVID-19 respiratory syncytial virus epidemics in France. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. 2021; 40: 2389–2395. https://doi.org/10.1007/s10096-021-04323-1 19. Halabi KC, Saiman L, Zachariah P. The Epidemiology of Respiratory Syncytial Virus in New York City during the Coronavirus Disease-2019 Pandemic Compared with Previous Years. The Journal of Pediatrics. 2022; 242: 242-244. https://doi.org/ 10.1016/j.jpeds.2021.10.057 20. Еженедельный национальный бюллетень по гриппу и ОРВИ. https://www.influenza.spb.ru/system/epidemic_situation/laboratory_diagnostics 21. Овсянников, Д.Ю. Клинико-лабораторные и рентгенологические особенности РСВ-бронхиолита у недоношенных детей / Д.Ю. Овсянников [и др.] // Журнал инфектологии. – 2019. – Т.11, №4. – С. 99-107. 22. Клинико-лабораторные особенности вирусных инфекций нижних дыхательных путей у детей. / Е.Д. Орлова, И.В. Бабаченко, Н.С. Тян, Е.А. Козырев, Л.А. Алексеева // Журнал инфектологии. – 2023. – Т.15, №2. – С. 84 – 92. 23. Chen S., Wang Y., Li A., et al. Etiologies of Hospitalized Acute Bronchiolitis in Children 2 Years of Age and Younger: A 3 Years' Study During a Pertussis Epidemic. Front Pediatr. 2021; 9: 621381. 24. Tan J., Wu J., Jiang W., et al. Etiology, clinical characteristics and coinfection status of bronchiolitis in Suzhou. BMC Infect Dis. 2021; 21(1): 135. 25. Кршеминская И.В., Овсянников Д.Ю., Дегтярев Д.Н., Дегтярева Е.А. Респираторно-синцитиальный вирусный бронхиолит у недоношенных детей и предикторы его тяжелого течения. Неонатология: новости, мнения, обучение. 2016; 2: 67-80. 26. Патрушева, Ю.С. Лечение острого бронхиолита у детей/ Ю.С. Патрушева// Фарматека.- 2018.- №15 (248).- С. 56-61. 27. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С.. Таточенко В.К., и др. Современные подходы к ведению детей с острым бронхиолитом. Педиатрическая фармакология. 2019; 16 (6): 339-348. 28. Петрова Е.Р., Суховецкая В.Ф., Писарева М.М., Майорова В.Г., Сверлова М.В., Даниленко Д.М.,Петрова П.A., Кривицкая В.З., Соминина А.А. Сравнительный анализ эффективности быстрых тестов в диагностике гриппа А и респираторно-синцитиальной вирусной инфекции у детей. Клиническая лабораторная диагностика. 2015; 60(11): 44–49. 29. Hall C.B., Douglas R.G., Geiman J.M. Respiratory syncytial virus infections in infants: quantitation and duration of shedding //J. Pediatr. — 1976. — № 89. — P. 11–15. 30. Selvarangan R, Abel D, Hamilton M. Comparison of BD Directigen EZ RSV and Binax NOW RSV tests for rapid detection of respiratory syncytial virus from nasopharyngeal aspirates in a pediatric population. Diagn Microbiol Infect Dis.. 2008 Oct;62(2):157-61. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2008.05.005. Epub 2008 Jul 1. 31. Рашитова Э.Л., Закирова А.М., Кадриев А.Г., & Кадриев А.А. Муколитики в терапии респираторных заболеваний в педиатрической практике// Медицинский совет.- 2020.- № 10.- С. 46-52. 32. Рудакова А.В. Эффективность затрат на профилактику тяжелой респираторно-синцитиальной инфекции паливизумабом у недоношенных детей / А.В. Рудакова // Клиническая фармакология и фармакоэкономика. – 2010. – №1. – С. 13-18. 33. Ralston S.L., Lieberthal A.S., Meissner H.C., Alverson B.K., Baley J.E., Gadomski A.M., Johnson D.W., Light M.J., Maraqa N.F., Mendonca E.A., Phelan K.J., Zorc J.J., Stanko-Lopp D., Brown M.A., Nathanson I., Rosenblum E., Sayles S. 3rd, Hernandez-Cancio S.; American Academy of Pediatrics. Clinical Practice Guideline: The Diagnosis, Management, and Prevention of Bronchiolitis Pediatrics Vol. 134 No. 5 November 1, 2014 e1474-e1502. 34. Doan QH, Kissoon N, Dobson S, et al. A randomized, controlled trial of the impact of early and rapid diagnosis of viral infections in children brought to an emergency department with febrile respiratory tract illnesses. J Pediatr 2009; 154:91. 35. Патрушева, Ю. С. Лабораторная диагностика респираторно-синцитиальной вирусной инфекции у детей / Ю. С. Патрушева, Т. В. Куличенко // Вопросы диагностики в педиатрии. – 2009. – Т. 1, № 1. – С. 24-27. 36. Клинико-эпидемиологические особенности респираторно-синцитиальной инфекции у детей разного возраста / В.Б. Ровный [и др.] // Журнал инфектологии. – 2013. – Т. 5, № 2. – С. 76–81. 37. Лабораторная диагностика гриппа и других ОРВИ методом полимеразной цепной реакции. Клинические рекомендации// ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва. – 2016.–62 с. 38. Chartrand C., Tremblay N., Renaud C., and Papenburg J. Diagnostic accuracy of rapid antigen detection tests for respiratory syncytial virus infection: systematic review and meta-analysis. J. Clin. Microbiol., 2015, 53(12), 3738–3749. doi: 10.1128/JCM.01816-15 39. Moesker F.M., van Kampen J.J., Aron G., et al. Diagnostic performance of influenza viruses and RSV rapid antigen detection tests in children in tertiary care. J. Clin. Virol., 2016, 79, 12–17. doi: 10.1016/j.jcv.2016.03.022 40. Новые моноклональные антитела для иммунофлюоресцентной диагностики респираторно-синцитиальной инфекции. /И.В, Амосова, В.З. Кривицкая, Т.А.Тимошичева, Е.В. Сорокин, Е.Р. Петрова// Биотехнология. – 2017. - Т.33, №6. – С.77-82.

Информация

Список сокращений

АЛТ – аланинаминотрансфераза

АСТ – аспартатаминотрансфераза

БЛД – бронхолегочная дисплазия

БОС – бронхообструктивный синдром

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения

ВПС – врожденный порок сердца

ГКС – глюкокортикоиды

ДН – дыхательная недостаточность

ИВЛ – искусственная вентиляция легких

КПС – кардиоваскулярная синкопа

КУФ – короткое ультрафиолетовое излучение

КОС – кислотно-основное состояние

КПС – кардиопульмональная синкопа

МКБ-10 – международная классификация болезней, 10-го пересмотра

МРТ – магнитно-резонансная томография

ОБО – острая бронхиальная обструкция

ОПН – острая почечная недостаточность

ОРВИ – Острая респираторная вирусная инфекция

ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии

ОСЛТ – острый стенозирующий ларинготрахеит

ОТ ПЦР – метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией

ПЦР – полимеразная цепная реакция

РКИ – рандомизированные контролируемые исследования

РНК – рибонуклеиновая кислота

РСВ – респираторно-синцитиальный вирус

РСВИ – респираторно-синцитиальная вирусная инфекциях

СОЭ – скорость оседания эритроцитов

СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях

ХОЛБ – хроническая обструктивная легочная болезнь

ЧДД – частота дыхательных движений

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение

Термины и определения

Заболевание – состояние, возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма.

Инструментальная диагностика – диагностика с использованием для обследования больного различных приборов, аппаратов и инструментов.

Исходы заболеваний – медицинские и биологические последствия заболевания.

Качество медицинской помощи – совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата.

Клинические рекомендации оказания медицинской помощи детям – нормативный документ системы стандартизации в здравоохранении, определяющий требования к выполнению медицинской помощи больному при определенном заболевании, с определенным синдромом или при определенной клинической ситуации.

Клиническая ситуация – случай, требующий регламентации медицинской помощи вне зависимости от заболевания или синдрома.

Лабораторная диагностика – совокупность методов, направленных на анализ исследуемого материала с помощью различного специального оборудования.

Медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности.

Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.

Нозологическая форма – совокупность клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать заболевание (отравление, травму, физиологическое состояние) и отнести его к группе состояний с общей этиологией и патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к лечению и коррекции состояния.

Осложнение заболевания – присоединение к заболеванию синдрома нарушения физиологического процесса; – нарушение целостности органа или его стенки; – кровотечение; – развившаяся острая или хроническая недостаточность функции органа или системы органов.

Основное заболевание – заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо становится причиной смерти.

Пациент – физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния.

Последствия (результаты) – исходы заболеваний, социальные, экономические результаты применения медицинских технологий.

Симптом – любой признак болезни, доступный для определения независимо от метода, который для этого применялся.

Синдром – состояние, развивающееся как следствие заболевания и определяющееся совокупностью клинических, лабораторных, инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к лечению, зависящих, вместе с тем, и от заболеваний, лежащих в основе синдрома.

Состояние – изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи.

Сопутствующее заболевание – заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти.

Тяжесть заболевания или состояния – критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением.

Уровень достоверности доказательств – отражает степень уверенности в том, что найденный эффект от применения медицинского вмешательства является истинным.

Функция органа, ткани, клетки или группы клеток – составляющее физиологический процесс свойство, реализующее специфическое для соответствующей структурной единицы организма действие.

Вирусемия – состояние, при котором вирус попадает в кровоток и распространяется по всему организму.

Синцитий – тип ткани у человека, животных, растений и грибов с неполным разграничением клеток, при котором обособленные участки цитоплазмы с ядрами связаны между собой цитоплазматическими мостиками.

Критерии оценки качества медицинской помощи

|

№ |

Критерии качества |

Оценка выполнения (да/нет) |

|

1. |

Проведено исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки, мокроты молекулярно- биологическим методом ОТ-ПЦР для выявления РНК РСВ или определение в крови антител\классов M, G (IgM, IgG) против РСВ методом иммуноферментного анализа |

Да/нет |

|

2. |

Проведено молекулярно-биологического исследования с определением антигенов (РНК или ДНК) вирусов, вызывающих поражение верхних дыхательных путей с целью дифференциальной диагностики |

Да/нет |

|

3. |

Выполнена рентгенография легких при подозрении на развитие пневмонии |

Да/нет |

|

4. |

Выполнена электрокардиография пациентам с РСВИ тяжелой степени или при подозрении на нарушение ритма сердца |

Да/нет |

|

5. |

Проведен прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога при подозрении на развитие отита или синусита |

Да/нет |

|

6. |

Выполнена пульсоксиметрия пациентам с РСВИ, протекающей с поражением нижних отделов респираторного тракта, и при наличии одышки |

Да/нет |

|

7. |

Выполнена регидратационная терапия пациентам с РСВИ с признаками дегидратации при поражении нижних дыхательных путей при наличии одышки, в том числе, с бронхиолитом |

Да/нет |

Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру клинических рекомендаций

-

Лобзин Юрий Владимирович – д.м.н., академик РАН, президент ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения и ФМБА России по инфекционным болезням у детей, президент МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»

-

Володин Николай Николаевич – д.м.н, академик РАН, руководитель научно-консультативного отдела НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины,

-

Жданов Константин Валерьевич – д.м.н., член-корреспондент РАН, профессор, директор ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Комитета по здравоохранения Санкт-Петербург, зам президента МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»

-

Горелов Александр Васильевич – д.м.н., академик РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель правления Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского

-

Усенко Денис Валериевич – д.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, исполнительный директор Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского

-

Бабаченко Ирина Владимировна – д.м.н., профессор, заведующий НИО капельных инфекций ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА, член МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»

-

Рычкова Светлана Владиславовна – д.м.н., доцент, начальник отдела организации медицинской помощи ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА, врач-педиатр

-

Овсянников Дмитрий Юрьевич – д.м.н., зав кафедрой педиатрии ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы", член Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины,

-

Кршеминская Ирина Владимировна – к.м.н, доцент кафедры педиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», член Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины

-

Голева Ольга Владимировна – к.б.н. старший научный сотрудник НИО вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА

Конфликт интересов: нет

Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций

Доказательной базой для рекомендаций являются публикации, вошедшие в в библиотеку Coсhranе, базы данных EMBASE, MEDLINE, Clinicalkey ELSEVIER, электронную библиотеку (www.elibrary.ru). Глубина поиска составляла 20 лет

Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств: - консенсус экспертов; - оценка значимости в соответствии с уровнями достоверности доказательств и уровнями убедительности рекомендаций.

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:

- врач-анестезиолог-реаниматолог;

- врач-бактериолог;

- врач-вирусолог;

- врач-дезинфектолог;

- врач здравпункта;

- врач-инфекционист;

- врач клинической лабораторной диагностики;

- врач-клинический фармаколог;

- врач-лаборант;

- врач-невролог;

- врач общей практики (семейный врач);

- врач-педиатр;

- врач-педиатр городской (районный);

- врач-педиатр участковый;

- врач по медицинской профилактике;

- врач по медицинской реабилитации;

- врач приемного отделения;

- врач-терапевт;

- врач-терапевт подростковый;

- врач-терапевт участковый;

- врач-эпидемиолог.

Таблица 1. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов диагностики (диагностических вмешательств)

|

УДД |

Расшифровка |

|

1 |

Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением мета-анализа |

|

2 |

Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований, с применением мета-анализа |

|

3 |

Исследования без последовательного контроля референсным методом или исследования с референсным методом, не являющимся независимым от исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследования |

|

4 |

Несравнительные исследования, описание клинического случая |

|

5 |

Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов |

Таблица 2. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

|

УДД |

Расшифровка |

|

1 |

Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа |

|

2 |

Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением РКИ, с применением мета-анализа |

|

3 |

Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные исследования |

|

4 |

Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследования «случай-контроль» |

|

5 |

Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или мнение экспертов |

Таблица 3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

|

УУР |

Расшифровка |

|

A |

Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются согласованными) |

|

B |

Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными) |

|

C |

Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными) |

Порядок обновления клинических рекомендаций.

Механизм обновления клинических рекомендаций предусматривает их систематическую актуализацию – не реже чем один раз в три года, а также при появлении новых данных с позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, профилактики и реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных дополнений/замечаний к ранее утверждённым КР, но не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Приложение А3. Справочные материалы, включая соответствие показаний к применению и противопоказаний, способов применения и доз лекарственных препаратов, инструкции по применению лекарственного препарата

-

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

-

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 (ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 № 62500)

-

Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2021 № 66435)

-

Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 521н (ред. от 21.02.2020) "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2012 № 24867

-

Приказ Минздрава России от 13.10.2017 № 804н (ред. от 24.09.2020, с изм. от 26.10.2022) "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2017 № 48808)

-

Приказ Минздрава России от 16.05.2019 N№ 302н (ред. от 19.11.2020)"Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях"(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2019 № 54887)

-

Клинические рекомендации – Пневмония (внебольничная)– 2022-2023-2024 (18.01.2022) – Утверждены Минздравом РФ

-

Клинические рекомендации – Бронхит .2021г Утверждены Минздравом РФ

-

Иммунопрофилактика респираторно-синтициальной инфекции у детей. Методические рекомендации для педиатров. Москва. Педиатръ. 51с.

-

Клинические рекомендации. Острый бронхиолит. 2016. Утверждены Минздравом РФ

Приложение Б. Алгоритмы действий врача

Приложение В. Информация для пациента

Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (РСВИ) острое респираторное вирусное заболевание, протекающее с умеренно выраженными температурной реакцией и интоксикацией, с частым развитием бронхита, бронхиолита и пневмонии, нередко с обструктивным синдромом (ОБО) и дыхательной недостаточностью (ДН), особенно у детей младшего возраста. В старшем возрасте пациенты с РСВИ имеют симптоматику течения ОРВИ.

Возбудитель инфекции – РНК-содержащий вирус, относящийся к семейству Paramyxoviridae, роду Pneumovirus. Источником инфекции при РСВИ являются, в основном, больные в остром периоде заболевания, независимо от степени тяжести. В структуре ОРВИ РС-вирус может составлять до 30% случаев. Путь передачи инфекции: воздушно-капельный и контактно-бытовой через предметы обихода, регулярное мытье рук снижает вероятность инфицирования. Наиболее часто вирус выделялся в течение 1-2-ой недель болезни.

Инкубационный период составляет в среднем 3-5 дней, до 8 дней. Иммунитет после перенесенной инфекции нестойкий, а инфекция очень контагиозна, ребенок может перенести ее неоднократно не только в течение жизни, но и за один эпидемический сезон. РСВИ в случае реинфекции протекает менее тяжело. Встречается круглогодично.

Вакцинации от РС-вирусной инфекции не существует.

Специфическая иммунопрофилактика РСВИ включает введение детям из групп риска жизнеугрожающего течения РС-вирусной инфекции иммуноглобулинового препарата антител. Он представляет собой рекомбинантный иммуноглобулин к Fusion-белку РС-вируса, Назначается детям с бронхолегочной дисплазией и пациентам с гемодинамически значимыми врожденными пороками сердца в возрасте до 24 мес. недоношенным, рожденным до 35 недели гестации, возраст которых на момент назначения курса иммунопрофилактики составляет не более 6 месяцев. По индивидуальным показаниям пассивная иммунопрофилактика РСВИ может быть проведена детям с иммунодефицитами, с тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями, врожденными пороками развития и орфанными заболеваниями с генетической патологией, затрагивающей дыхательную функцию.

Приложение Г1-ГN. Шкалы оценки, вопросники и другие оценочные инструменты состояния пациента, приведенные в клинических рекомендациях

Дифференциальная диагностика бронхиальной обструкции [70]

|

Диагноз |

Симптомы в пользу диагноза, диагностика |

|

Острый бронхиолит |

Первый случай бронхиальной обструкции у ребенка в возрасте младше 2 лет Бронхиальная обструкция в период сезонного повышения заболеваемости респираторными инфекциями (РСВ, риновирус и др.) Катаральные явления Выраженная одышка, тахикардия, при аускультации легких – диффузная крепитация, свистящие, влажные мелкопузырчатые диффузные хрипы Слабая реакция или отсутствие реакции на бронхолитические средства (АТХ: Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Адренергические средства для ингаляционного введения) |

|

Обструктивный бронхит |

В анамнезе бронхиальная обструкция была связана только с простудой Отсутствие бронхиальной астмы, атопического дерматита, аллергического ринита у ребенка и членов семьи Возможна реакция в ответ на терапию бронхолитическими средствами (АТХ: Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Адренергические средства для ингаляционного введения) Проявления обычно менее выражены, чем при остром бронхиолите, бронхиальной астме При аускультации легких – диффузные сухие свистящие, влажные мелкопузырчатые хрипы |

|

Бронхиальная астма |

Первый эпизод бронхиальной обструкции в возрасте старше 1 года Провоцирующие факторы – аллергены, неинфекционные триггеры, респираторные вирусы, физическая нагрузка Отягощенный семейный (бронхиальная астма) и личный аллергоанамнез (атопический дерматит, аллергический ринит) Симптом «аллергического салюта» Роды кесаревым сечением и другие перинатальные факторы риска атопии (важно при неотягощенном семейном аллергоанмнезе) В анамнезе рецидивирующие эпизоды бронхиальной обструкции, в том числе не связанные с простудой Субфебрилитет или нормальная температура тела во время заболевания Хорошая реакция на бронхолитические средства (АТХ: Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Адренергические средства для ингаляционного введения), ингаляционные глюкокортикостероиды Положительные кожные пробы и диагностические титры специфических IgE, особенно, к ингаляционным аллергенам |

|

Инородное тело дыхательных путей |

В анамнезе внезапное развитие механической обструкции дыхательных путей или бронхиальной обструкции во время еды, в связи с игрой с игрушками, мелкими предметами, травой Иногда хрипы выслушиваются только с одной стороны Задержка воздуха в дыхательных путях с притуплением перкуторного звука, ослаблением дыхания и смещением средостения (ателектаз) Нет реакции на бронхолитические средства (АТХ: Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Адренергические средства для ингаляционного введения) |

|

Пневмония |

Влажный кашель Учащенное дыхание, смешанная (с затрудненными как вдохом, так и выдохом) одышка Крайне редкое развитие бронхиальной обструкции (возможно при микоплазменной, хламидийной этиологии пневмонии) Лихорадка Локальные влажные хрипы, крепитация Притупление перкуторного звука Инфильтрация на рентгенограммах органов грудной клетки Лейкоцитоз, нейтрофилез в общем клиническом анализе крови, повышение уровня С-реактивного белка, прокальцитонина |

|

Муковисцидоз

|

Хронические инфекции легких (влажный кашель, гнойная мокрота, рецидивирующая пневмония, хроническая инфекция Pseudomonas aeruginosa, бронхоэктазы, дыхательная недостаточность) Желудочно-кишечные проявления (недостаточность функции поджелудочной железы, стеаторея, вздутие живота, выпадение прямой кишки, мекониальный илеус) Носовые полипы Соленая кожа Задержка физического развития |

|

Сердечная недостаточность |

Пороки сердца со сбросом крови слева направо, например, дефект межжелудочковой перегородки и дефект межпредсердной перегородки, миокардит, кардиомиопатия |

|

Коклюш |

Пароксизмальный кашель, после которого начинается рвота (срыгивание), судорожный вдох-реприз, остановка дыхания. Остановки дыхания возможны вне приступа кашля. Нормальная температура тела при отсутствии осложнений или сопутствующих заболеваний. Отсутствие катаральных явлений Улучшение состояния при прогулке, нахождении на улице Лимфоцитарный лейкоцитоз в общем (клиническом) анализе крови Тень средостения в форме крыши на рентгенограмме органов грудной клетки. Изменение характера кашля от сухого навязчивого до приступообразного судорожного (пароксизмального) с покраснением лица и отхождением вязкой слизистой мокроты. |

|