Реанимация и стабилизация новорожденных в родильном зале

Версия: Клинические протоколы 2024 (Узбекистан)

Версия: Клинические протоколы 2024 (Узбекистан)

Асфиксия при родах (P21), Неуточненная асфиксия при рождении (P21.9), Средняя и умеренная асфиксия при рождении (P21.1), Тяжелая асфиксия при рождении (P21.0)

Неонатология, Реаниматология

Общая информация

Краткое описание

Приложение1

к приказу № 290

от «9» сентября 2024 года

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ ПО НОЗОЛОГИИ «РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ»

Коды по МКБ-10:

Ссылка: https://mkb-10.com/index.php?pid=15001

|

Код

|

Название

|

|

Р21.0

|

Тяжёлая асфиксия при рождении

|

|

Р21.1

|

Средняя или умеренная асфиксия при рождении

|

|

Р21.9

|

Неуточненная асфиксия при рождении

|

Дата разработки клинического протокола:

|

Дата разработки

|

01.07.2024

|

|

Планируемая дата обновления

|

Проведение следующего пересмотра планируется в 2029 году, или по мере появления новых ключевых доказательств

|

Цель протокола: стандартизация процессов оказания первичной реанимационной помощи в родильном зале, персоналом прошедшим соответствующее обучение, обладающими навыками и имеющим доступ к необходимому оборудованию и препаратам для улучшения качества медицинской помощи.

Категория пациентов: новорожденные дети.

Целевая аудитория протокола: акушер-гинеколог, акушерка, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, неонатальная медсестра и другие специалисты.

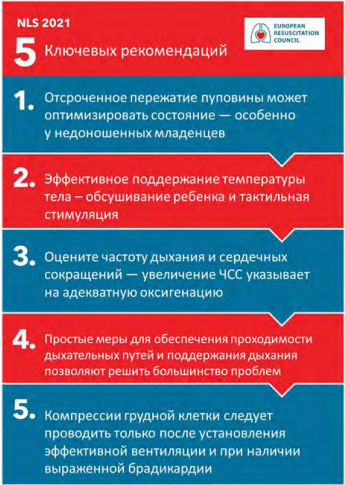

Основные ключевые рекомендации

Большинство младенцев хорошо адаптируются к внеутробной жизни, но некоторым требуется помощь в стабилизации или проведение реанимационных мероприятий. Примерно у 85% детей дыхание возникает спонтанно без вмешательства; еще 10% реагируют на обсушивание, стимулирование и манипуляции по обеспечению проходимости дыхательных путей; около 5% получают вентиляцию под положительным давлением. Частота интубации колеблется от 0,4 до 2%. Менее чем 0,3% младенцев нуждаются в проведении НМС и только 0,05% – в адреналине [3].

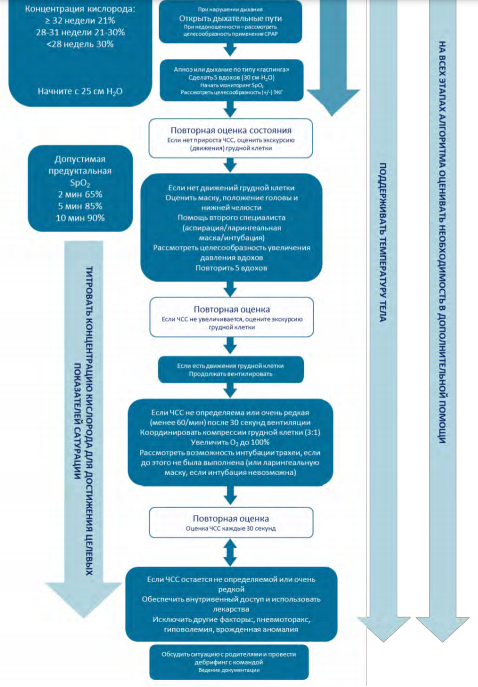

В данном клиническом протоколе приведены актуальные рекомендации по использованию алгоритма реанимации, включая прогнозирование и подготовку, действия с пуповиной при родах, первоначальные действия, мониторинг частоты сердечных сокращений, респираторную поддержку, НМС, внутрисосудистый доступ и терапии, приостановку или прекращение реанимации, постреанимационный уход, этические моменты и действия.

В данном клиническом протоколе приведены актуальные рекомендации по использованию алгоритма реанимации, включая прогнозирование и подготовку, действия с пуповиной при родах, первоначальные действия, мониторинг частоты сердечных сокращений, респираторную поддержку, НМС, внутрисосудистый доступ и терапии, приостановку или прекращение реанимации, постреанимационный уход, этические моменты и действия.

Лечение

Сердечно-легочная реанимация у новорожденных

Краткий обзор основных выводов в сердечно-легочной реанимации у новорожденных

-

Реанимация новорожденных должна предваряться прогнозированием и подготовкой с участием специалистов, которые проходят индивидуальное и групповое обучение.

-

Большинству новорожденных не требуется незамедлительное пережатие пуповины или реанимация; их состояние можно оценить и контролировать во время телесного контакта новорожденного с матерью.

-

Применяется ларингеальная маска у новорожденных с массой тела более 2000 г и ГВ ≥34 недель.

Уход за пуповиной

-

Рекомендуется пережимать пуповину не менее чем через 60 с, в идеале - после вентиляции легких. Если отсроченное пережатие пуповины невозможно, следует рассмотреть возможность сцеживания пуповины у младенцев с ГВ более 28 недель.

Младенцы, родившиеся в мекониальных водах

-

У неактивных младенцев рекомендуется не проводить немедленную ларингоскопию с отсосом или без него после родов, поскольку это может отсрочить вентиляцию легких.

Использование ларингеальной маски

-

Если вентиляция с помощью лицевой маски не удается, или интубация трахеи не удается или невозможна, ларингеальная маска может рассматриваться как альтернативный способ обеспечения проходимости дыхательных путей у младенцев с ГВ >34 недель (около 2000 г, хотя некоторые устройства успешно использовались у младенцев весом до 1500 г).

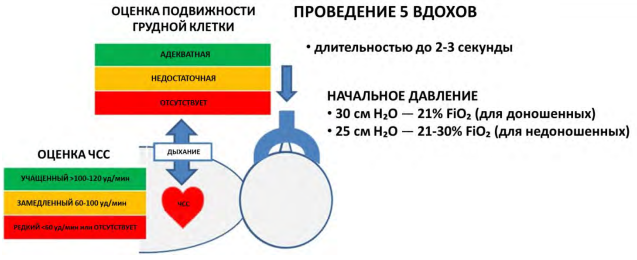

Давление на вдохе

-

Если, несмотря на проходимые дыхательные пути, реакция на первоначальное вдувание отсутствует, рекомендуется постепенно увеличивать давление на вдохе.

-

Для недоношенных детей с ГВ менее 32 недель рекомендуется начальное давление 25 см вод. ст.

Воздух/кислород для реанимации недоношенных детей

-

Рекомендации включают в себя начало реанимации воздухом при ГВ ≥32 недели, 21-30% кислородом при ГВ 28-31 недель и 30% кислородом при ГВ <28 недель соответственно.

-

Концентрацию кислорода следует титровать для достижения сатурации 80% в течение 5 минут, поскольку есть данные о неблагоприятных исходах при недостижении этого показателя.

Непрямой массаж сердца

-

Если требуется проведение НМС, концентрацию кислорода в дыхательных путях следует увеличить до 100% и рассмотреть возможность проведения интубации трахеи.

Сосудистый доступ

-

Пупочная вена является оптимальным путем доступа, но внутрикостный доступ является альтернативным методом экстренного доступа для введения лекарств/жидкостей (при наличии оборудования и владении специалистом техники выполнения манипуляции).

Адреналин

-

Если ЧСС не увеличилась после оптимизации вентиляции и компрессий грудной клетки, рекомендуется внутривенное введение адреналина в дозе 10-30 мкг/кг, повторяемое каждые 3-5 мин при отсутствии реакции.

Глюкоза во время реанимации

-

При длительной реанимации для снижения вероятности гипогликемии рекомендуется внутривенное введение 250 мг/кг глюкозы (2,5 мл/кг 10% раствора).

Прогноз

-

Отсутствие реакции, несмотря на интенсивную реанимацию, продолжительностью 10-20 минут, связано с высоким риском неблагоприятного исхода. В случае отсутствия реакции после исключения обратимых причин состояния и несмотря на проведение всех рекомендованных этапов реанимации, целесообразно обсудить с командой и семьей вопрос об отмене лечения.

-

При неонатальной реанимации важно предотвращать гипотермию новорожденных.

-

Для новорожденных, которым требуется поддержка, важнее всего выполнить вентиляцию легких. Наиболее важным индикатором эффективной вентиляции и ответа на реанимационные мероприятия является повышение частоты сердечных сокращений.

-

Оценка частоты сердечных сокращений выполняется при помощи стетоскопа, мониторинга пульсоксиметрии и ЭКГ.(при наличии).

-

Новорожденным в анамнезе которых была кровопотеря или шок, не купируемый предыдущими действиями может потребоваться восполнение объема циркулирующей крови (0,9%-физиологическим раствором, эритроцитарной массой).

-

В случае проведения реанимационных мероприятий детям, родившимся без признаков живорождения (наличия сердцебиения плода во втором периоде родов), следует также заполнить протокол реанимации независимо от исхода и приложить его к медицинской документации. В случае отсутствия эффекта от проводимых реанимационных мероприятий ребенку без признаков живорождения исход в медицинской документации оформляется как «мертворождение», и ребенок считается мертворожденным.

-

При проведении патологоанатомического исследования мертворожденного ребенка, которому проводилась ИВЛ в родильном зале, проба Галена (плавательная проба), а также проба Бушу-Хаберды не могут являться критерием установления живо- или мертворожденности [13].

Асфиксия при рождении

Асфиксия – характеризуется нарушением газообмена, который проявляется не только снижением содержания кислорода, но и увеличением углекислого газа в крови с нарастающим ацидозом.

В дальнейшем, сохраняющаяся асфиксия почти всегда приводит к снижению системного давления (гипотензии) и ишемии.

Гипоксия - аномально низкий уровень кислорода в тканях организма.

Ишемия - уменьшение или полное прекращение притока крови к органу, что нарушает как доставку кислорода, так и доставку субстрата в орган.

Основные критерии перинатальной асфиксии [1]:

В дальнейшем, сохраняющаяся асфиксия почти всегда приводит к снижению системного давления (гипотензии) и ишемии.

Гипоксия - аномально низкий уровень кислорода в тканях организма.

Ишемия - уменьшение или полное прекращение притока крови к органу, что нарушает как доставку кислорода, так и доставку субстрата в орган.

Основные критерии перинатальной асфиксии [1]:

-

Оценка по шкале Апгар <5 на 5 и 10 минутах.

-

РН артерии пуповины плода <7,0, или дефицит оснований ≥12 ммоль/л, или и то, и другое.

-

Повреждение головного мозга, наблюдаемое при магнитно- резонансной томографии или спектроскопии головного мозга, соответствующее острой гипоксии-ишемии.

-

Наличие мультисистемной органной недостаточности.

Ни один из перечисленных маркеров не является «золотым стандартом», как для оценки самой асфиксии, так и для прогноза степени повреждения головного мозга, у новорожденного ребенка.

Не следует использовать оценку по Апгар как единственный критерий для обоснования диагноза асфиксии. Термин «асфиксия» не должен применяться, если нет доказательств нарушений газообмена (кислотно- основного состояния крови).

1- таблица.

Состояния перинатального периода с высоким риском проведения сердечно-легочной реанимации в родильном зале [1]

Не следует использовать оценку по Апгар как единственный критерий для обоснования диагноза асфиксии. Термин «асфиксия» не должен применяться, если нет доказательств нарушений газообмена (кислотно- основного состояния крови).

1- таблица.

Состояния перинатального периода с высоким риском проведения сердечно-легочной реанимации в родильном зале [1]

|

Антенатальные (дородовые) факторы риска

|

Интранатальные факторы риска

|

|

ГВ <36+0/7 недель

|

Кесарево сечение по экстренным показаниям

|

|

ГВ ≥41+0/7 недель

|

Наложение щипцов или вакуум- экстракция

|

|

Преэклампсия или эклампсия

|

Тазовые или иные аномальные предлежания

|

|

Артериальная гипертензия у матери

|

Нарушение сердечного ритма плода II или III категории

|

|

Многоплодная беременность

|

Общая анестезия во время родов

|

|

Анемия у плода

|

Назначение магнезии матери ребенка

|

|

Многоводие

|

ПОНРП

|

|

Маловодие

|

Массивное кровотечение в родах

|

|

Водянка плода

|

Хориоамнионит

|

|

Макросомия плода

|

Введение матери наркотических препаратов в течение 4 часов до родов

|

|

Синдром ограничения роста плода

|

Дистоция плечиков

|

|

Значительные пороки или аномалии развития плода

|

Мекониальное загрязнение околоплодных вод

|

|

Отсутствие дородового медицинского наблюдения

|

Выпадение петель пуповины

|

Цель реанимации: полное восстановление жизненно важных функций организма, нарушение которых может быть обусловлено перинатальной гипоксией и асфиксией в родах.

После извлечения ребенка следует зафиксировать время его рождения, оценить признаки живорождения и при наличии показаний приступить к проведению реанимационных мероприятий.

Показания к проведению реанимации [4]:

После извлечения ребенка следует зафиксировать время его рождения, оценить признаки живорождения и при наличии показаний приступить к проведению реанимационных мероприятий.

Показания к проведению реанимации [4]:

-

Нарушение адаптации дыхания и кровообращения новорожденного после рождения.

-

При наличии показаний реанимационные мероприятия в родильном зале следует оказывать всем новорожденным, родившимся с ГВ ≥22 недели, у которых есть хотя бы один признак живорождения.

-

Признаки живорождения: дыхание, сердцебиение, произвольные движения мускулатуры или пульсация пуповины, независимо от того, перерезана ли пуповина и отделилась ли плацента.

Противопоказания к проведению реанимации [4]:

Недоношенные новорожденные с подтвержденным ГВ менее 22-х недель и массой тела менее 500 грамм, а также новорожденные с критическими врожденными пороками развития, и хромосомными аномалиями, несовместимых с жизнью (синдром Эдвардса, Патау, анэнцефалия), связанных с высоким риском смертности.

Термоконтроль

Поддержание температуры тела

-

Необходимо регулярно контролировать температуру тела младенца после рождения и регистрировать температуру при поступлении в качестве показателя прогноза и оценки состояния.

-

Температура новорожденных должна поддерживаться в пределах 36,5-37,5°C.

-

Следует избегать гипотермии (≤36,0°C) и гипертермии (>38,0°C). При соответствующих обстоятельствах после реанимации можно рассмотреть вопрос о проведении терапевтической гипотермии.

Требования к поддержанию температуры тела новорожденного

-

С целью профилактики гипотермии ребенка, нуждающегося в реанимации, при невозможности проведения начальных шагов на маме, следует уложить на реанимационный столик под источник лучистого тепла и обсушить теплой пеленкой, после чего влажная пеленка должна быть удалена с поверхности стола.

-

Температура в помещении, где находится младенец (например, в родильном зале), должна составлять 23-25⁰C. Для младенцев с ГВ 28≥ недель беременности температура должна быть >25⁰C.

-

Следует задокументировать температуру тела новорожденного при рождении (В).

-

Недоношенные новорожденные особенно подвержены риску гипотермии, которая может повысить потребление кислорода и препятствовать эффективной реанимации. Такая ситуация наиболее опасна для ЭНМТ и ОНМТ при рождении.

Условия

-

Обеспечьте защиту младенца от воздействия сквозняков. Убедитесь, что окна закрыты, а система кондиционирования воздуха соответствующим образом отрегулирована.

-

Обеспечьте в помещениях, где находится младенец (например, в родильном зале или операционной), температуру в пределах 23-25°C.

-

Для младенцев с ГВ ≤28 недель температура в родильном зале или операционной должна быть >25°C.

Доношенные и поздние недоношенные младенцы с ГВ >32 недель:

-

Обсушите младенца сразу после родов. Накройте голову и тело младенца, кроме лица, теплым и сухим полотенцем, чтобы предотвратить дальнейшую потерю тепла.

-

Если состояние новорожденного не требует реанимационной помощи, оставьте младенца кожей к коже матери и накройте обоих теплыми пеленками и мониторируйте температуру тела, особенно у недоношенных и маловесных детей, чтобы убедиться, что они остаются в нормотермическом состоянии.

-

Если младенцу требуется реанимационная помощь, необходимо переместить его под предварительно согретый источник лучистого тепла.

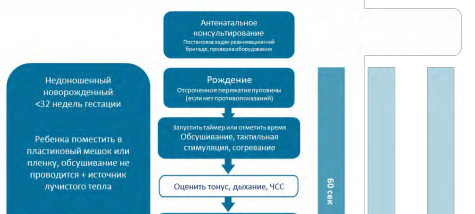

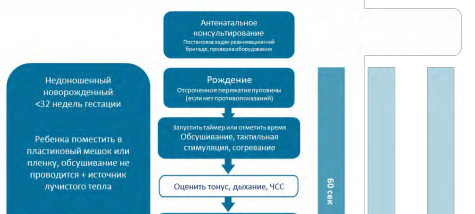

Недоношенные дети с ГВ ≤32 недели:

-

Полностью накройте полиэтиленовой пленкой (кроме лица), не обсушивая, и используйте лучистое тепло.

-

Если пережатие пуповины отложено, а лучистая тепло в этот момент недоступно, потребуются другие меры термостабильности.

-

Некоторым новорожденным может потребоваться сочетание дополнительных мер, включая повышение комнатной температуры, теплые одеяла, шапочку на голову и термоматрас.

-

Чтобы избежать гипотермию у незрелых младенцев возможен контакт «кожа к коже», однако необходимо соблюдать осторожность.

-

§Для младенцев, получающих респираторную поддержку, важно использовать подогретую и увлажненную подачу дыхательной смеси газов.

-

Использование чек-листов и непрерывная обратная связь с командой при поступлении недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ значительно снизили гипотермию.

Прогнозирование необходимости реанимационных мероприятий

Важнейшим условием обеспечения эффективной помощи новорожденному является прогнозирование возможности реанимационных мероприятий еще до рождения, что особенно справедливо для новорожденных с ЭНМТ.

Предвидение потребности в реанимации новорожденного определяется ответами акушерского персонала на 4 вопроса:

Предвидение потребности в реанимации новорожденного определяется ответами акушерского персонала на 4 вопроса:

-

ГВ?

-

околоплодные воды чистые?

-

есть ли дополнительные факторы риска?

-

план пережатия пуповины?

Оценка факторов риска и ответы акушерского персонала на вышеуказанные вопросы определяют формирование состава команды с предварительным обсуждением клинического сценария, определением лидера команды, распределением обязанностей каждого члена команды, а также стандартизованный подход к проверке наличия и функционирования наиболее важных материалов и оборудования для ПРН.

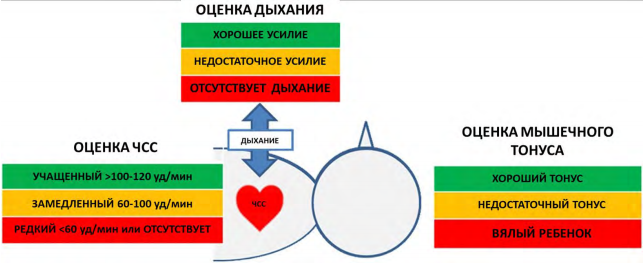

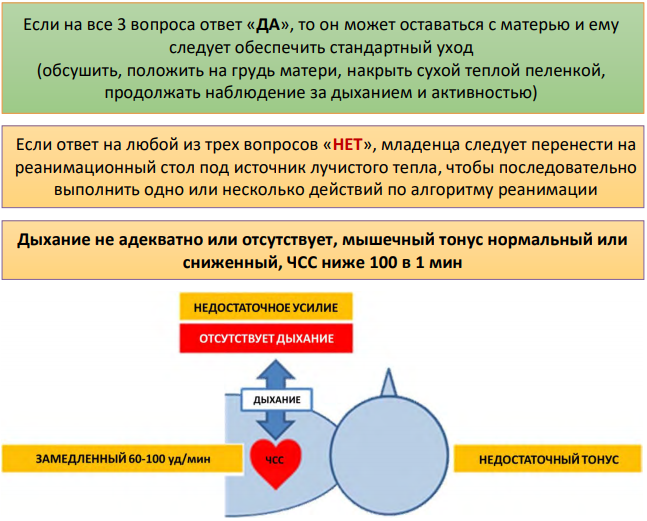

Потребность в реанимации новорожденного определяется оценкой ответов на следующие 3 вопроса, задаваемых сразу после рождения ребенка:

-

новорожденный доношенный?

-

хороший ли у него мышечный тонус?

-

ребенок дышит или кричит?

Оценка состояния новорожденного

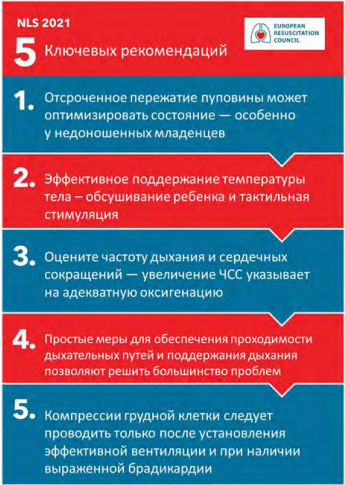

Оценка состояния новорожденного является основным элементом оказания неотложной помощи, определяющим всю дальнейшую лечебную тактику. Сразу после рождения ребенка необходимо незамедлительно оценить наличие дыхания, частоту сердечных сокращений (ЧСС) и мышечный тонус.

Может происходить до того, как пуповина будет пережата и пересечена (обычно выполняется в этом порядке):

Может происходить до того, как пуповина будет пережата и пересечена (обычно выполняется в этом порядке):

-

Наблюдение за тонусом (и цветом)

-

Оценка адекватности дыхания

-

Оценка частоты сердечных сокращений

-

Принятие соответствующих мер для поддержания тепла ребенка во время этих начальных шагов.

Эта быстрая оценка служит для установления базовых показателей, определения необходимости в поддержке и/или реанимации, а также принятие решения задержки пережатия пуповины и её продолжительности

Повторная оценка частоты сердечных сокращений и дыхания показывает, требуются ли дальнейшие реанимационные меры.

Повторная оценка частоты сердечных сокращений и дыхания показывает, требуются ли дальнейшие реанимационные меры.

Последовательность основных реанимационных мероприятий представлена в виде алгоритма (см. Приложение 7) и состоит из следующих этапов:

A. Начальные шаги стабилизации состояния новорожденного;

B. Вентилировать и оксигенировать;

C. Начать НМС;

D. Ввести адреналин и/или восполнить объем крови.

Первичная оценка сразу после рождения новорожденного

-

Действия реаниматолога и оценка реакции ребенка, проводимая его помощником, выполняются одновременно, что определяет необходимость и характер дальнейших шагов.

-

Приблизительно 60 секунд («золотая минута») выделяются для завершения начальных шагов, повторной оценки состояния новорожденного и начальной вентиляции, если это необходимо.

Начальные мероприятия включают:

-

Обеспечение минимальных потерь тепла, согревание

-

Обсушивание

-

Проведение тактильной стимуляции (осторожно стимулируйте младенца, пока вы его вытираете, например, потирая подошвы ног или спинку. Избегайте более агрессивных методов стимуляции)

-

Придание ребенку правильного положения для обеспечения проходимости дыхательных путей

-

Проведение санации по показаниям

-

Оценка дыхания и ЧСС

Объем и характер лечения в родильном зале определяются не только исходным состоянием ребенка, но и его реакцией на проводимые реанимационные мероприятия.

С самого начала следует проводить непрерывный мониторинг ЧСС, SpО2 и температуры ребенка. В зависимости от показателей ЧСС и SpО2 следует принимать решение о дальнейших действиях при проведении реанимационных мероприятий.

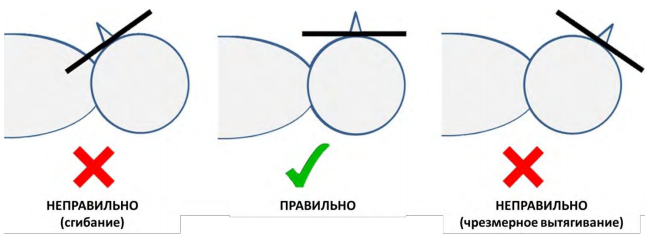

Придание голове новорожденного правильного положения

Ребенка следует положить на спину с головой в нейтральном (правильном) положении для обеспечения анатомической проходимости дыхательных путей. Под лопатки следует положить полотенце или одеяльце, сложенное до толщины 2 см для сохранения нужного положения головы.

С самого начала следует проводить непрерывный мониторинг ЧСС, SpО2 и температуры ребенка. В зависимости от показателей ЧСС и SpО2 следует принимать решение о дальнейших действиях при проведении реанимационных мероприятий.

Придание голове новорожденного правильного положения

Ребенка следует положить на спину с головой в нейтральном (правильном) положении для обеспечения анатомической проходимости дыхательных путей. Под лопатки следует положить полотенце или одеяльце, сложенное до толщины 2 см для сохранения нужного положения головы.

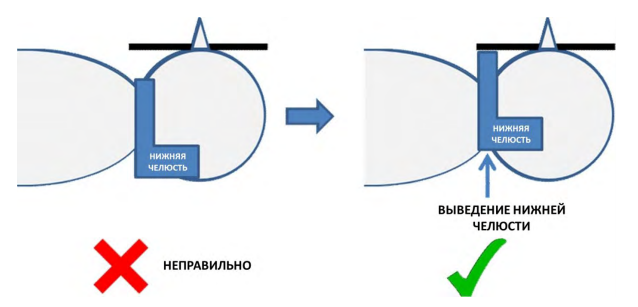

Для обеспечения проходимости дыхательных путей у ребенка со сниженным мышечным тонусом может быть полезным выведение нижней челюсти или применение воздуховода соответствующего размера.

Как правило, нет необходимости в проведении рутинной санации дыхательных путей.

Отсасывание субстрата необходимо только при обструкции дыхательных путей.

Санация дыхательных путей (эвакуация содержимого из ротоглотки)

-

Установлено, что санация дыхательных путей может вызвать брадикардию во время реанимации, поэтому её рутинное проведение не рекомендуется (С).

-

Санация может быть оправдана в случаях, когда у ребёнка отсутствуют адекватные дыхательные движения или требуется вентиляция лёгких с положительным давлением, а в дыхательных путях присутствует закупорка. (С).

Меконий в околоплодных водах

-

Неактивные новорожденные, околоплодные воды которых окрашены меконием, находятся в значительной группе риска и могут нуждаться в проведении расширенной реанимации. В таких случаях может потребоваться команда неонатологов, компетентная в проведении расширенной реанимации.

-

Рутинная аспирация дыхательных путей у неактивных младенцев, вероятно, отсрочивает начало вентиляции и не рекомендуется. При отсутствии доказательств пользы от аспирации следует уделить внимание началу вентиляции как можно скорее у апноэтичных или неэффективно дышащих младенцев, околоплодные воды которых окрашены меконием.

-

Если начальные попытки вентиляции не увенчались успехом, причиной может быть физическая обструкция дыхательных путей. В этом случае может быть проведен осмотр и аспирации под прямым контролем. В редких случаях может потребоваться интубация трахеи и аспирация для устранения обструкции дыхательных путей.

Оценка эффективности этапа «А»

Принятие решения о переходе к следующему этапу реанимации основывается на оценке двух критериев:

-

наличие/отсутствие спонтанного дыхания, его характер (апноэ, дыхание типа; «гаспинг», затрудненное/не затрудненное);

-

ЧСС (более 100 уд/мин. или менее 100 уд/мин).

Если оценка состояния новорожденного после начальных шагов оказанной помощи указывает, что адекватное нормальное регулярное дыхание отсутствует или наблюдается затрудненное дыхание, или ЧСС менее 100 в 1 мин, ему следует прикрепить датчик пульсоксиметра на правое предплечье и электроды ЭКГ (при наличии) и начинать реанимационные мероприятия, то есть переходить к вентиляции под положительным давлением.

Целевые предуктальные показатели пульсокисметрии:

-

С конца 1-й минуты жизни рекомендуется ориентироваться на показатели пульсоксиметра (см. таблица 2) и следовать описанному ниже алгоритму изменения концентрации кислорода.

-

При нахождении показателей, определенных у ребенка, за пределами указанных значений, следует изменять (увеличивать/уменьшать) концентрацию дополнительного кислорода ступенчато на 10–20% до достижения целевых показателей.

2- таблица.

Целевые показатели оксигенации крови по данным предуктальной SpО2 в первые 10 мин жизни [7]

|

Время от рождения (мин)

|

Целевые показатели предуктальной SpO2, %

|

|

2

|

65

|

|

5

|

85

|

|

10

|

90

|

Этап «Б» ‒ вентилировать и оксигенировать

Перед выполнением вентиляции легких необходимо сначала и/или одновременно:

-

Обеспечить проходимость дыхательных путей.

-

Придать голове новорожденного правильное положение.

-

Приступить к принудительной PPV.

Воздух/кислород для реанимации

Доношенные и поздние недоношенные младенцы (ГВ ≥35 недель)

-

У младенцев, получающих респираторную поддержку при рождении, начинайте с воздуха (21%).

Недоношенные младенцы (ГВ <35 недель)

-

Реанимацию следует начинать с воздуха или низкой концентрации кислорода в зависимости от ГВ:

— 32 недели: 21%

— 28-31 неделя: 21-30%

— <28 недель: 30%

У младенцев <32 недель гестации следует избегать значение сатурации кислорода ниже 80% и/или брадикардии через 5 мин после рождения. Оба показателя связаны с плохим исходом. (УД В)

Регулярно проверяйте подаваемую концентрацию кислорода и уровень сатурации (например, каждые 30 секунд) и корректируйте их, чтобы избежать как гипоксии, так и гипероксии. Снижайте подачу кислорода, если сатурация превышает 95% у недоношенных младенцев.

Вентиляция под положительным давлением

Устройства для проведения ИВЛ в родильном зале

Для проведения ИВЛ в родильном зале возможно использовать ручной аппарат ИВЛ с Т-коннектором, саморасправляющийся мешок.

Т-коннектор

— 28-31 неделя: 21-30%

— <28 недель: 30%

У младенцев <32 недель гестации следует избегать значение сатурации кислорода ниже 80% и/или брадикардии через 5 мин после рождения. Оба показателя связаны с плохим исходом. (УД В)

Регулярно проверяйте подаваемую концентрацию кислорода и уровень сатурации (например, каждые 30 секунд) и корректируйте их, чтобы избежать как гипоксии, так и гипероксии. Снижайте подачу кислорода, если сатурация превышает 95% у недоношенных младенцев.

Вентиляция под положительным давлением

Устройства для проведения ИВЛ в родильном зале

Для проведения ИВЛ в родильном зале возможно использовать ручной аппарат ИВЛ с Т-коннектором, саморасправляющийся мешок.

Т-коннектор

-

В аппаратах ИВЛ с Т-коннектором газовая смесь поступает в маску или интубационную трубку через контур, подключенный к смесителю сжатого воздуха и кислорода к манометру.

-

Вентиляция обеспечивается благодаря окклюзии пальцем выходной трубки Т-коннектора, осуществляемой с определенной периодичностью в ритме «вальса».

-

Аппарат позволяет создавать и регулировать необходимое давление как на вдохе, так и при помощи изменения диаметра отверстия выходной трубки на выдохе (СРАР, PEEP).

-

Время вдоха регулируется путем изменения длительности окклюзии пальцем выходной трубки Т-коннектора.

-

Для функционирования устройства требуется подключить его к источнику газовой смеси.

-

По сравнению с саморасправляющимся мешком устройства с Т-коннектором являются наиболее эффективными для проведения ИВЛ у новорожденных детей в родильном зале.

Саморасправляющийся мешок

У новорожденных следует использовать саморасправляющийся мешок объемом не более 240 мл. Если при проведении эффективной ИВЛ воздушно-кислородной смесью целевые показатели предуктальной сатурации не достигаются, ЧСС не увеличивается, следует подключить мешок к источнику кислорода и установить скорость потока 10 л/мин. Такая скорость позволяет добиться концентрации кислорода в дыхательной смеси около 40%. Для создания более высокой концентрации кислорода (80-90%) к саморасправляющемуся мешку требуется дополнительно подключить кислородный резервуар.

При использовании саморасправляющегося мешка невозможно создать PEEP, не подключив дополнительно клапан, создающий PEEP. Использование саморасправляющегося мешка не позволяет обеспечить вдох длительностью более 1 с, а также проводить респираторную терапию методом СРАР.

Проточно заполняющийся мешок

-

Должен быть достаточно объёмным для обеспечения адекватного вдоха. При этом следует избегать подачи избыточного объёма воздуха.

-

Не может эффективно обеспечивать CPAP.

CPAP и PEEP/вспомогательные устройства для дыхательных путей и поддержка вентиляции

Непрерывное положительное давление в дыхательных путях и положительное давление в конце выдоха

-

У недоношенных младенцев, которые дышат самостоятельно, следует рассмотреть применение CPAP в качестве первичного метода поддержки дыхания после рождения, используя маску или носовые канюли.

-

Если оборудование позволяет, при проведении PPV у этих младенцев рекомендуется использовать PEEP на уровне не менее 6 см вод. ст.

Устройства для вспомогательной вентиляции

Независимо от типа используемых устройств ИВЛ может проводиться через маску, назальные канюли, ларингеальную маску или эндотрахеальную трубку.

-

Важно использовать маску подходящего размера, чтобы обеспечить плотное прилегание к лицу.

-

Носовые канюли подходящего размера могут служить альтернативой маске для CPAP.

Проведение PPV

-

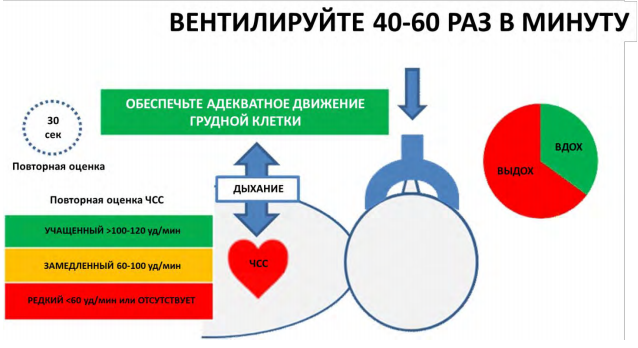

Частота ИВЛ должна составлять 40-60 в одну минуту. Для удобства соблюдения правильного отношения времени вдоха к выдоху можно использовать ритм вальса.

-

Всем новорожденным рекомендуется начинать ИВЛ с PIP равным 20 см вод. ст. и менять его в зависимости от клинического эффекта. Однако у доношенных новорожденных может возникнуть необходимость увеличения PIP до ≥30 см вод. ст. Если отсутствует возможность воспользоваться манометром, следует проводить вентиляцию легких с минимально возможным пиковым давлением, обеспечивающим увеличение ЧСС.

-

РЕЕР — не менее 6 см вод. ст. может быть обеспечено проточно заполняющимся мешком с реанимационной маской, реанимационным устройством с Т-коннектором, но только при наличии у него соответствующего РЕЕР-клапана, присоединенного к источнику сжатого газа.

-

Скорость потока газа — 5-8 л/мин (для проточно заполняющегося мешка и Т-системы).

-

Последующую концентрацию О2 изменяют в зависимости от показателей SpO2.

Для достижения положительного давления необходимо обеспечить герметичность между краями маски и лицом ребенка. Круглая маска более герметично прилегает к лицу недоношенного ребенка с ЭНМТ, а для новорожденного с большей массой лучше использовать маску анатомической формы. Ее накладывают заостренным краем на нос ребенка.

|

Основными критериями эффективности вентиляции легких является быстрое увеличение ЧСС и сатурации

|

Если эти показатели не возрастают, необходимо оценить данные аускультации легких с обеих сторон, обратить внимание на наличие и амплитуду экскурсий грудной клетки при каждом принудительном вдохе. Эффективной считается ИВЛ, при которой выслушиваются дыхательные шумы над обоими легочными полями и определяется экскурсия грудной клетки.

Существуют три причины неэффективности вентиляции легких (МР СОДИ):

Недостаточная герметичность прилегания маски

-

Если слышно, как воздух выходит из-под краев маски, или если клиническое состояние новорожденного не улучшается, необходимо переустановить маску на лице ребенка, чтобы добиться её более плотного прилегания, выдвинуть нижнюю челюсть немного вперед.

Заблокированы дыхательные пути ребенка:

-

Исправить положение головы;

-

Проверить полость рта, ротоглотку и нос на наличие посторонних предметов, провести эвакуацию содержимого, если это необходимо;

-

Попробовать вентилировать легкие, приоткрыв рот ребенка.

Недостаточное давление:

-

Рекомендуется повысить создаваемое положительное давление в дыхательных путях. Использование манометра предотвращает риск создания избыточного давления в дыхательных путях, позволяет оценить податливость легких и выбрать параметры вентиляции.

Для этого рекомендуется:

— Постепенно повышать давление (через каждые несколько принудительных вдохов), пока начнут выслушиваться дыхательные шумы над обоими легкими и появятся экскурсии грудной клетки с каждым принудительным вдохом. Зафиксировать давление, которое потребовалось для улучшения ЧСС, SpO2, выслушивания дыхательных шумов, отчетливых экскурсий грудной клетки.

— Если не удается достичь экскурсии грудной клетки и увеличения ЧСС, следует подумать об использовании приспособления для более эффективной проходимости дыхательных путей ─ эндотрахеальной трубки или ларингеальной маски.

— Проведение PPV мешком и маской в течение нескольких минут требует введения орогастрального зонда размером 8F, чтобы предупредить раздувание желудка газом и избежать компрессии диафрагмы, а также возможной регургитации и аспирации желудочного содержимого. После введения зонда в желудок шприцом отсасывают газ, зонд оставляют открытым и фиксируют лейкопластырем к щеке. ИВЛ немедленно возобновляют, наложив маску поверх зонда.

Ларингеальная маска

Рассмотрите использование ларингеальной маски в следующих случаях:

— Проведение PPV мешком и маской в течение нескольких минут требует введения орогастрального зонда размером 8F, чтобы предупредить раздувание желудка газом и избежать компрессии диафрагмы, а также возможной регургитации и аспирации желудочного содержимого. После введения зонда в желудок шприцом отсасывают газ, зонд оставляют открытым и фиксируют лейкопластырем к щеке. ИВЛ немедленно возобновляют, наложив маску поверх зонда.

Ларингеальная маска

Рассмотрите использование ларингеальной маски в следующих случаях:

-

У младенцев с ГВ от ≥34 недели (около 2000 г), хотя некоторые устройства также успешно применялись у младенцев массой до 1500 г.

-

Если возникают трудности с обеспечением адекватной вентиляции при использовании лицевой маски.

-

В ситуациях, когда интубация невозможна или небезопасна из-за врождённых аномалий рта, губ или твердого неба, не позволяющих добиться плотного прилегания маски, очень маленькая нижняя челюсть или относительно большой язык (синдром Робена и трисомия по 21 хромосоме), а также при нехватке оборудования или недостатка навыков.

-

Или как альтернативу интубации трахеи в качестве дополнительного метода для обеспечения проходимости дыхательных путей.

При установке ларингеальной маски не требуется использование специальных инструментов для визуализации гортани.

Ларингеальную маску устанавливают «вслепую» и направляют на место пальцем врача.

Оценка эффективности этапа «В»

После 30 секунд вентиляции легких под положительным давлением или СРАР оценивают эффективность проведенных мероприятий, которая должна основываться на трех показателях:

-

ЧСС;

-

ЧД;

-

показатель сатурации.

Если определение ЧСС проводится по показанию монитора, то вентиляцию в этот момент не прекращают. Если же ЧСС определяют с помощью аускультации, то вентиляцию останавливают на 6 секунд.

Дальнейшие действия зависят от полученного результата

-

Важнейшим признаком эффективного проведения принудительной вентиляции легких под положительным давлением и показанием к ее прекращению является увеличение частоты сердечных сокращений до 100 уд/мин и более, повышение насыщения крови кислородом (SpO2 соответствует целевому показателю в минутах) и появление спонтанного дыхания.

-

Если ЧСС менее 100 уд/мин при отсутствии самостоятельного дыхания, продолжают ИВЛ при помощи маски.

-

Если нет реакции со стороны сердечного ритма и грудная клетка не поднимается при выполнении вентиляции:

Повторите и оцените:

-

Повторите попытки вентиляции.

-

Постоянно оценивайте сердечный ритм и движение грудной клетки.

-

Если ЧСС составляет 60-100 в минуту, продолжают ИВЛ и готовят интубацию трахеи.

-

Если попытка интубации оказалась безуспешной, отмечается выраженная брадикардия или в результате продолжительной попытки интубации снижается сатурация крови кислородом, рекомендуется начать ИВЛ при помощи маски.

-

Если ЧСС ˂60 в минуту, начинают НМС, продолжают ИВЛ и предусматривают необходимость интубации трахеи.

-

Если планируется введение ларингеальной маски или проведение интубации трахеи, эту процедуру должны выполнять квалифицированные специалисты с соответствующим оборудованием. В противном случае продолжайте вентиляцию с маской и вызывайте помощь.

-

Без достаточной вентиляции лёгких НМС не будут эффективны; поэтому, если ЧСС остаётся очень низкой, убедитесь в эффективности вентиляции, проверив движение грудной клетки или воспользовавшись другими показателями функции дыхания, прежде чем начинать НМС.

|

Эффективность каждого последующего этапа оценивается по трем вышеперечисленным показателям, но наиболее важным из них, определяющим переход к следующему этапу реанимации, является низкая ЧСС

|

Интубация трахеи

Интубация трахеи показана:

-

при подозрении на диафрагмальную грыжу;

-

при атрезии пищевода у ребенка с потребностью в проведении ИВЛ;

-

при неэффективной масочной ИВЛ;

-

при необходимости проведения НМС.

Техника интубации трахеи:

-

Размер интубационной трубки следует подбирать на основании предполагаемой массы тела ребенка (см. таблица 3).

-

Размер голосовой щели ребенка может отличаться от стандартного, и при подготовке к интубации следует позаботиться о наличии трубок всех размеров.

-

Перед интубацией следует убедиться в исправности ларингоскопа, источника кислорода и аппарата (мешка) ИВЛ.

-

В родильном зале, как правило, используют технику интубации трахеи через рот. Ларингоскоп держат левой рукой, правой рукой открывают рот ребенка. Клинок ларингоскопа вводят через правый угол рта, продвигая по средней линии и отодвигая язык кверху и влево. При продвижении клинка внутрь находят первый ориентир – язычок мягкого нёба. Продвигая клинок ларингоскопа глубже, ищут второй ориентир – надгортанник. Конструкция клинка предусматривает возможность приподнять надгортанник кончиком ларингоскопа, при этом обнажается голосовая щель – третий ориентир.

-

Интубационная трубка вводится через правый угол рта и продвигается в голосовую щель между связками. Через С-образную щель ларингоскопа осуществляют визуальный контроль продвижения трубки. Если использовался стилет, последний удаляют. Интубационную трубку соединяют с мешком или аппаратом ИВЛ, убедившись в правильном положении, фиксируют лейкопластырем.

-

Использование видеоларингоскопа может облегчить установку трубки.

-

Если трубка остаётся на месте, её положение следует подтвердить с помощью рентгенографии.

Кроме указанной ниже таблицы 3, глубина стояния эндотрахеальной трубки можно перепроверить по методу:

|

Измерение расстояния глубины введения ЭТ (NTL) нос козелок: от перегородки носа до ушного козелка +1 см

|

Возможно использование устройств для определения СО2 в выдыхаемом воздухе, что позволяет в 2 раза сократить время принятия решения о переинтубации в сложных случаях. Если трубка введена в трахею, то с самого начала ИВЛ индикатор показывает наличие СО2 в выдыхаемом воздухе.

При эзофагальной интубации СО2 не определяется.

Вместе с тем следует помнить, что СО2 также не будет определяться при ИВЛ через эндотрахеальную трубку в случае асистолии.

3- таблица.

Диаметр, глубина стояния интубационной трубки и размер катетера для санации в зависимости от массы тела и гестационного возраста новорожденного

|

Гестационный возраст

|

Глубина стояния (метка у угла рта)

|

Диаметр трубки

|

|

23-24 недели

|

5.5 см

|

2.5 мм

|

|

25-26 недели

|

6.0 см

|

2.5 мм

|

|

27-29 недели

|

6.5 см

|

2.5 мм

|

|

30-32 недели

|

7.0 см

|

3.0 мм

|

|

33-34 недели

|

7.5 см

|

3.0 мм

|

|

35-37 недели

|

8.0 см

|

3.5 мм

|

|

38-40 недели

|

8.5 см

|

3.5 мм

|

|

41-43 недели

|

9.0 см

|

4.0 мм

|

Вентиляция легких 100% кислородом показана при проведении НМС.

Этап «С» ─ Circulation, поддержание кровообращения с помощью непрямого массажа сердца

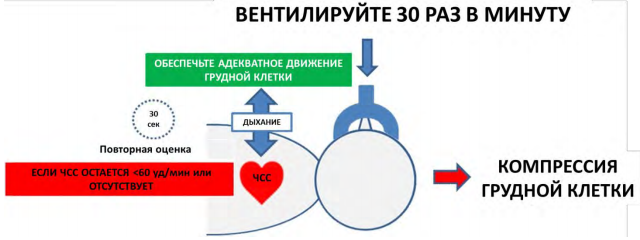

Показанием для проведения НМС является ЧСС менее 60 уд/мин, несмотря на эффективную принудительную вентиляцию легких под положительным давлением в течение 30 секунд.

Показанием для проведения НМС является ЧСС менее 60 уд/мин, несмотря на эффективную принудительную вентиляцию легких под положительным давлением в течение 30 секунд.

-

НМС проводят надавливанием на нижнюю треть грудины, выше мечевидного отростка.

-

Используют технику НМС, в соответствии с которым компрессии грудины производят подушечками двух больших пальцев – при этом остальные пальцы обеих рук поддерживают спину (метод больших пальцев);

-

Глубина компрессий должна составлять одну треть переднезаднего диаметра грудной клетки, после трех нажатий на грудину должен следовать один вдох (этот цикл из 4 действий занимает 2 секунды, что соответствует 90 нажатиям на грудину и 30 вспомогательным вдохам за одну минуту) в ритме «Раз и-два и-три и-вдох-и».

-

Пульсоксиметр и монитор сердечного ритма помогут определить ЧСС, не прекращая проведение НМС.

Оценка эффективности этапа «С»:

-

Когда ЧСС достигнет более 60 уд/мин. следует прекратить НМС, но продолжить PPV с частотой 40-60 вдохов в минуту.

-

Как только ЧСС станет более 100 уд/мин., и ребенок начнет самостоятельно дышать, следует постепенно уменьшать частоту принудительных вдохов и снижать давление вентиляции легких, а затем после стабилизации состояния новорожденного перевести ребенка в отделение интенсивной терапии для проведения постреанимационных мероприятий.

-

Если ЧСС остается менее 60 уд/мин, несмотря на продолжающиеся НМС, скоординированный с принудительной PPV то переходят к этапу «D».

Этап «D» ─ введение медикаментов

Введение адреналина, продолжая PPV и НМС.

Введение адреналина, продолжая PPV и НМС.

-

Рекомендуемая доза адреналина при внутривенном введении новорожденным 20 мкг/кг веса (0,2 мл/кг веса в концентрации 1:10 000). Ее следует ввести как можно быстрее.

-

Эндотрахеальное введение андреналина 50-100 мкг/кг (0,5-1,0мл/кг).

-

Если адреналин введен внутривенно через катетер, то вслед за ним надо болюсно ввести 3,0 мл физиологического раствора, чтобы обеспечить попадание всего объема препарата в кровоток.

-

Если после введения 1-й дозы адреналина ЧСС остается менее 60 уд/мин, следует повторить введение препарата через 3-5 мин.

Необходимо дополнительно убедиться, что:

-

Существует хороший газообмен, о чем свидетельствуют адекватная экскурсия грудной клетки и выслушивание дыхательных шумов над обоими легочными полями; если интубация трахеи еще не выполнена, следует ее провести;

-

ЭТТ не сместилась при проведении реанимационных мероприятий;

-

Компрессии осуществляются на глубину 1/3 переднезаднего диаметра грудной клетки; они хорошо скоординированы с принудительной вентиляцией легких.

-

Если ребенок не реагирует на проводимые реанимационные мероприятия и у него отмечаются признаки гиповолемического шока (бледность, слабый пульс, глухость сердечных тонов, положительный симптом «белого пятна»), или в родах имело место вагинальное кровотечение или кровопотеря из сосудов пуповины, то следует подумать о восполнении объема циркулирующей крови.

-

Препаратом выбора, нормализующими ОЦК, является 0,9% раствор натрия хлорида.

-

Раствор для восполнения ОЦК вводится в пупочную вену в дозе 10 мл/кг струйно медленно в течение около 5-10 минут. Если после введения первой дозы, улучшение состояния ребенка не происходит, может потребоваться введение второй дозы раствора в том же объеме.

-

Как только ЧСС станет более 100 уд/мин., и ребенок начнет самостоятельно дышать, следует постепенно уменьшать частоту принудительных вдохов и снижать давление вентиляции легких, а затем перенести ребенка в отделение интенсивной терапии для проведения постреанимационной помощи.

Прекращение реанимации

Показания к прекращению реанимационных мероприятий будут определяться местными и национальными протоколами.

Если ЧСС не обнаруживается в течение более чем 10 минут после родов, следует пересмотреть клинические факторы (например, ГВ ребенка или наличие/отсутствие дисморфических признаков), эффективность реанимации и мнения других членов клинической команды относительно продолжения реанимации.

Если ЧСС у доношенного новорожденного остается не обнаруженной более 20 минут после рождения, несмотря на выполнение всех рекомендованных шагов реанимации и исключение обратимых причин, следует рассмотреть возможность прекращения реанимации.

В случаях частичного или неполного улучшения частоты сердечных сокращений, несмотря на кажущиеся адекватными реанимационные усилия, выбор дальнейших действий менее ясен. В таких случаях может быть целесообразным перевести ребенка в отделение интенсивной терапии и рассмотреть вопрос о прекращении жизнеобеспечивающего лечения, если состояние не улучшается.

Если жизнеобеспечивающее лечение прекращено или не было начато, младенцам следует обеспечить соответствующий паллиативный (ориентированный на комфорт) уход.

Медицинскими критериями рождения являются:

Если ЧСС не обнаруживается в течение более чем 10 минут после родов, следует пересмотреть клинические факторы (например, ГВ ребенка или наличие/отсутствие дисморфических признаков), эффективность реанимации и мнения других членов клинической команды относительно продолжения реанимации.

Если ЧСС у доношенного новорожденного остается не обнаруженной более 20 минут после рождения, несмотря на выполнение всех рекомендованных шагов реанимации и исключение обратимых причин, следует рассмотреть возможность прекращения реанимации.

В случаях частичного или неполного улучшения частоты сердечных сокращений, несмотря на кажущиеся адекватными реанимационные усилия, выбор дальнейших действий менее ясен. В таких случаях может быть целесообразным перевести ребенка в отделение интенсивной терапии и рассмотреть вопрос о прекращении жизнеобеспечивающего лечения, если состояние не улучшается.

Если жизнеобеспечивающее лечение прекращено или не было начато, младенцам следует обеспечить соответствующий паллиативный (ориентированный на комфорт) уход.

Медицинскими критериями рождения являются:

-

ГВ ≥22 недели при массе тела ребенка при рождении ≥500 граммов (или менее 500 граммов при многоплодных родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела ребенка при рождении ≥25 см;

-

если ГВ менее 22 недель или масса тела ребенка при рождении менее 500 граммов, или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, длина тела ребенка при рождении менее 25 см – при продолжительности жизни более 168 часов после рождения (7 суток) [14].

Рекомендации по отказу от проведения или прекращению реанимационных мероприятий [4]:

-

Бывает возможным идентифицировать состояния, сопровождающиеся высокой летальностью и неблагоприятными исходами, при которых неоказание или прекращение реанимационных мероприятий должны быть этически обоснованы (C).

-

При рождении ребенка «На грани жизнеспособности» или при высоком риске того, что состояние ребенка приведет к его ранней смерти или тяжелому заболеванию, представляется целесообразным после консультации со специалистами и с привлечением родителей принять решение о неоказании реанимационных мероприятий или же их оказании в ограниченном объеме (C).

-

Недоношенные дети с ГВ менее 22 недель и массой тела менее 500 грамм. В настоящее время не существует реальных возможностей сохранить жизнь этим детям. Поэтому медицинские меры в этой области, как правило, классифицируются как бесперспективные.

-

Недоношенные дети с ГВ 22–23 недели и недоношенные дети с ГВ 23–24 недели и массой тела менее 500 грамм. Эти дети могут выжить, но со значительной заболеваемостью, и в настоящее время нет возможности сделать обоснованные выводы о долгосрочном течении заболевания.

Реанимационные мероприятия направленные в первую очередь на продление жизни этих детей, должно проводиться только по настоянию родителей, после подробной междисциплинарной консультации с полным осознанием высоких рисков.

Родителям должны быть разъяснены возможности паллиативной терапии (информированное согласие родителей необходимо прикрепить к медицинской документации) (см. приложение 4).

-

Недоношенные дети с ГВ 24 недели и массой ≥500 грамм. В этом случае шансы на выживание пролеченных недоношенных детей настолько высоки, что, как правило, следует стремиться к проведению поддерживающей жизни терапии.

-

Независимо от других целей медицинского лечения, каждый ребенок имеет право на базовый уход, избавление от страданий и боли, наилучший возможный уход и человеческое внимание.

-

ГВ, ультразвуковое определение предполагаемой массы плода и прогнозы подвержены большим погрешностям, поэтому, особенно в пограничных случаях, особое значение имеет оценка родительских ценностей [12].

Индикаторы эффективности процедуры

Индикатором эффективности реанимации новорожденных является быстрое увеличение ЧСС, улучшение состояния, появление самостоятельного дыхания.

Общение с родителями

Важно, чтобы бригада, занимающаяся с новорожденным, информировала родителей о происходящем с ребенком. Желание родителей присутствовать при реанимации следует поддерживать, когда это возможно.

Этические моменты

Рождение младенца много значит для семей. Для одних рождение представляет собой радость и счастье, для других оно означает трудности. Когда новорожденный болеет, родители переживают еще более сложный кризис.

-

Лица, осуществляющие уход, должны признать, что существует потенциально сложная история, которую семья переносит при рождение ребенка.

-

Беседы с близкими. Лечащие врачи и сёстры должны представляться родителям. Если ребёнок болен, после оказания первой помощи, или если у ребёнка имеют место врождённые дефекты развития, до перевода в отделение, необходимо показать младенца матери и информировать близких.

-

Связь с новорождённым никогда не должна блокироваться негативными прогностическими высказываниям.

-

Следует информировать родителей о манипуляциях, обследованиях и методах лечения новорожденных.

-

Запросы по телефону возможны в любое время, так же ночью. На них должны отвечать лечащий/дежурный врач или медсестра.

-

Дифференциальные диагнозы, диагностические вопросы, возможные осложнения и собственные опасения могут не сообщаться родителям, но если развиваются осложнения, то о них следует понятным образом сообщить родителям.

-

Риск нарушений развития, при наличии прогностических факторов неблагоприятного неврологического исхода, должны выражаться очень осторожно, особенно если диагноз не может выставляться с точной достоверностью.

-

Цель разговора рекомендуется заранее обсудить с коллегами или опытным специалистом.

-

Матери недоношенных или больных новорождённых иногда испытывают чувство вины (болезни матери, приём медикаментов и др.), если имеется связь с патологией требуется осторожность, родители должны быть информированы с сочувствием

Участие родителей

-

Нежизнеспособных недоношенных и больных новорождённых необходимо показать родителям и, если позволяет ситуация, дать им на руки для прощания, дать им время побыть с ребёнком. Такая ситуация требует тактичности и чувства сострадания к близким новорождённых.

-

Посещение родителями ребёнка не ограничивается, поощряется визуальный контакт, активное участие со стороны матери в уходе за младенцем.

-

Бабушки, дедушки, другие родственники и сопровождающие лица допускаются в отделение после согласия родителей ребёнка.

-

Этические стороны принятия решений вопросы прекращения/продолжения лечения новорожденного ребенка должны строго основываться на медицинских критериях, а не на чьих-то пожеланиях.

-

Родители и близкие имеют право знать все подробности сложившейся ситуации, объем принимаемых мер и возможный исход.

-

Родители имеют право выполнить желаемые религиозные обряды, по желанию быть вместе со своим умирающим ребенком.

-

Эмоции, которые могут испытывать родители, когда их ребенок болен и/или родился недоношенным, включают чувство вины, гнев, недоверие, чувство неудач, бессилия, страха и депрессии. Большинство этических проблем возникают в связи с недостатком информации или/и общения.

-

Если ребёнок умирает необходимо создание адекватной окружающей среды умирающему новорожденному и его близким, оказывать больному паллиативную медикаментозную поддержку (обезболивание, парентеральное питание, антибиотики и т.п.).

-

Необходима эмоциональная поддержка близких больного, их подготовка к неизбежному исходу.

-

При оказании медицинской помощи новорождённому, медицинский работник (за исключением неотложных и отсроченных случаев) должен получить согласие родителей ребенка или его законного представителя.

Лечение в постреанимационном периоде

Состояние малышей, которым потребовалась реанимация, может ухудшиться позднее. Как только установились адекватная вентиляция и кровообращение, малыша следует перевести в условиях с возможностью тщательного мониторинга и специализированной медицинской помощи.

Глюкоза

Диапазон концентраций глюкозы, ассоциировавшихся с наименьшим поражением мозга после асфиксии и реанимации, на основании имеющихся данных определить невозможно. Новорожденным, которым потребовалась серьезная реанимация, следует мониторировать и поддерживать глюкозу на нормальном уровне.

Искусственная гипотермия

Глюкоза

Диапазон концентраций глюкозы, ассоциировавшихся с наименьшим поражением мозга после асфиксии и реанимации, на основании имеющихся данных определить невозможно. Новорожденным, которым потребовалась серьезная реанимация, следует мониторировать и поддерживать глюкозу на нормальном уровне.

Искусственная гипотермия

Доношенным или почти доношенным новорожденным с умеренной — тяжелой гипоксико-ишемической энцефалопатией следует назначить лечебную гипотермию всегда, когда это возможно. Приемлемы как селективное охлаждение головы, так и охлаждение всего организма. Нет данных об эффективности охлаждения у новорожденных людей, если оно начато позднее первых 6 часов после рождения.

Особенности реанимации и стабилизации состояния новорожденных детей с врожденными пороками развития в родильном зале

Атрезия пищевода

Определение

Атрезия пищевода – порок развития, при котором проксимальный и дистальный концы пищевода не сообщаются между собой.

Клиническая картина:

-

пенистое отделяемое изо рта и носа;

-

при постановке желудочного зонда – непреодолимое препятствие на глубине 8-10 см от носового хода;

-

положительная проба Элефанта (воздух, введенный через зонд в слепой конец пищевода, с шумом выходит из носа).

Тактика в родильном зале

При постановке диагноза внутриутробно:

-

постановка желудочного зонда;

-

положение Фаулера (с приподнятым под углом 45-60° головным концом);

-

исключение масочной вентиляции и режима СРАР, при респираторных нарушениях проводится интубация трахеи и перевод на ИВЛ.

Недиагностированная атрезия пренатально и обнаруженная в родильном зале:

-

постановка диагноза атрезии пищевода проводится

-

по вышеперечисленным клиническим признакам;

-

постановка желудочного зонда;

-

положение Фаулера (полулежа и полусидя: с приподнятым под углом 45-60°изголовьем кроватки);

-

исключение масочной вентиляции и режима СРАР, при респираторных нарушениях проводится интубация трахеи и перевод на ИВЛ.

Во всех случаях:

-

установить в оральный конец атрезированного пищевода желудочный зонд большого размера 8 или 10 Fr и наладить регулярную санацию содержимого орального конца агрегированного пищевода с целью обеспечения проходимости верхних дыхательных путей и профилактики возможной аспирации; осмотреть промежность для исключения сочетанных аноректальных пороков развития;

-

при интубации трахеи провести поиск адекватного положения интубационной трубки (в случае дистального ТПС конец ЭЭТ следует расположить ниже ТПС).

Гастрошизис

Определение

Гастрошизис – это дефект передней брюшной стенки, расположен сбоку от нормально сформированной пуповины.

Клиническая картина

Через дефект происходит эвентрация петель тонкого и толстого отделов кишечника, редко - желудка, матки с придатками, мочевого пузыря. В эвентированные органы никогда не входят печень, селезенка.

Тактика в родильном зале

-

Использование неопудренных тальком стерильных перчаток. Положение ребенка на спине, боку.

-

Наложение скобы на уровне 8-10 см от пупочного кольца.

-

Профилактика гипотермии.

-

Постановка желудочного зонда (аспирация содержимого, учет количества отделяемого).

-

Погружение петель кишечника в стерильный пластиковый контейнер (полиэтиленовый пакет), не допуская перегибания петель кишечника; пуповина со скобой – за пределами пакета.

-

Наложение стерильной сухой повязки поверх пластикового контейнера с фиксацией к телу ребенка.

-

Транспортировка в кувезе, положение ребенка на боку, желудочный зонд открыт.

Омфалоцеле

Определение

Омфалоцеле – это порок развития передней брюшной стенки, при котором

через дефект пупочного кольца эвентрируют органы брюшной полости, покрытые брюшиной и оболочками пуповины.

Клиническая картина

-

Дефект локализуется по средней линии и может быть центральным, эпигастральным и гипогастральным.

-

Тактика в родильном зале

-

Положение ребенка на спине, боку.

-

Наложение скобы на расстоянии 5 см от грыжевого мешка.

-

Погружение эвентрированных органов со скобой на пуповине в полиэтиленовый пакет.

-

Профилактика гипотермии.

-

Постановка желудочного зонда (аспирация содержимого, учет количества отделяемого).

Врожденная диафрагмальная грыжа

Определение

Врожденная диафрагмальная грыжа – порок развития, возникающий в результате замедления процесса закрытия плевроперитонеального канала или несостоятельности диафрагмы, что приводит к нарушению разделения брюшной полости и грудной клетки, а также к смещению желудка, селезенки, кишечника и печени в грудную полость.

Клиническая картина

Врожденная диафрагмальная грыжа – порок развития, возникающий в результате замедления процесса закрытия плевроперитонеального канала или несостоятельности диафрагмы, что приводит к нарушению разделения брюшной полости и грудной клетки, а также к смещению желудка, селезенки, кишечника и печени в грудную полость.

Клиническая картина

- цианоз и респираторный дистресс;

- асимметричная грудная клетка;

- ладьевидный (втянутый) живот;

- снижение или отсутствие проведения дыхания на стороне поражения;

- смещение сердца в контралатеральную сторону.

Тактика в родильном зале:

-

Исключение масочной вентиляции и СРАР.

-

Интубация трахеи и перевод на ИВЛ на 1-й минуте.

-

Декомпрессия желудка (введение желудочного зонда, аспирация содержимого, зонд открыт).

-

Рекомендуемые стартовые параметры: PIP max – 25 см вод.ст. (для обеспечения дыхательного объема 4-5 мл/кг), PEEP 5,0 см вод.ст., VR до 40-60 (mах 70), FiО2 max 1.0.

-

Верификация положения ЭТТ путем капнометрии (при наличии соответствующего оборудования).

-

При невозможности синхронизировать с ИВЛ перед транспортировкой в отделение установить ПВК или пупочный катетер – ввести седативные препараты или наркотические анальгетики внутривенно и (по показаниям) миорелаксанты средней продолжительности действия.

-

Транспортировка на ИВЛ в транспортном кувезе при достижении ЧСС >100/мин.

Спинномозговая грыжа

Определение

Спинномозговая грыжа – врожденный порок развития позвоночника и спинного мозга, заключающийся в недоразвитии дужек позвонков. В результате в позвоночнике формируется щель, в которую пролабируют различные структуры спинного мозга.

Клиническая картина

Спинномозговая грыжа – врожденный порок развития позвоночника и спинного мозга, заключающийся в недоразвитии дужек позвонков. В результате в позвоночнике формируется щель, в которую пролабируют различные структуры спинного мозга.

Клиническая картина

-

грыжевой пузырь, напряженный либо разорвавшийся;

-

пузырь представлен выпавшими через дефект оболочками спинного мозга, содержит в себе спинномозговую жидкость;

-

втяжение мягких тканей спины в проекции аномалии позвоночника;

-

выбухание мягких тканей спины в проекции позвоночника. Возникает в случае частичной сохранности мягких тканей спины.

Тактика в родильном зале

-

Если оболочки целы, следует наложить сухую стерильную повязку.

-

В случае разрыва оболочек с истечением ликвора – наложение стерильной пленочной прозрачной наклейки для закрытия ран и/или фиксации катетеров с последующей фиксацией стерильной повязкой.

-

Экстренный перевод в нейрохирургический стационар.

Тератома крестцово-копчиковой области

Определение

Тератома крестцово-копчиковой области – врожденная неоплазия из группы эмбриом (организмоидных тератом), локализующаяся в крестцово- копчиковой области.

Тактика в родильном зале

Тератома крестцово-копчиковой области – врожденная неоплазия из группы эмбриом (организмоидных тератом), локализующаяся в крестцово- копчиковой области.

Тактика в родильном зале

-

Строгий охранительный режим.

-

С истечением прозрачной жидкости – наложение стерильной пленочной прозрачной наклейки для закрытия ран и/или фиксации катетеров с последующей фиксацией стерильной повязкой; назначение антибактериальной терапии.

-

Кровотечение – тугое тампонирование с применением гемостатической губки и фиксацией стерильной повязкой; назначение гемостатической, инфузионной, антибактериальной терапии; трансфузия компонентов крови по клинической картине и состоянию новорожденного.

Ресурсы, необходимые для реализации протокола

Материально-техническая база, необходимая для реализации протокола

|

Ресурсы

|

Функции/Важность

|

Примечание

|

|

Человеческие ресурсы

|

||

|

Акушер-гинеколог, анестезиолог- реаниматолог, неонатолог, педиатр |

|

Обязательно |

|

Акушерка, неонатальная медицинская сестра |

|

Обязательно |

|

Администратор |

|

Обязательно |

|

Лабораторные тесты

|

||

|

Анализ газов крови |

Оценка тяжести состояния, доказательство обосновывающее лечение (определении дальнейшего объема мероприятий)

|

Настоятельно рекомендуется

|

|

Глюкоза крови |

Подтверждение диагноза для принятия решения, определении дальнейшего объема мероприятий

|

Настоятельно рекомендуется

|

|

Диагностическое оборудование

|

||

|

Стетоскоп

|

Проведение аускультации (оценка эффективности ИВЛ и ЧСС)

|

Обязательно

|

|

Пульсоксиметр

|

Оценка сатурации и ЧСС

|

Обязательно

|

|

Температурный датчик

|

Оценка температуры

|

Обязательно

|

|

Электрокардиограф с неонатальными датчиками или монитор витальных функций с электродами для ЭКГ

|

Оценка ЧСС

|

Настоятельно рекомендуется

|

|

Печатные материалы

|

||

|

Для медицинских специалистов |

|

Обязательно |

|

Для родителей |

Согласие/отказ на медицинские услуги по оказанию паллиативной помощи см. приложение №5

|

Обязательно |

Информация

Источники и литература

-

Клинические протоколы, руководства, рекомендации Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 2024

- Клинические протоколы, руководства, рекомендации Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 2024 - 1. Lee J, Lee JH. A clinical scoring system to predict the need for extensive resuscitation at birth in very low birth weight infants. BMC Pediatr. 2019;19(1):197. https://doi.org/10.1186/s12887-019-1573-9. 2. Rabe H, Gyte GML, Díaz-Rossello JL, Duley L. Effect of timing of umbilical cord clamping and other strategies to influence placental transfusion at preterm birth on maternal and infant outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 9. Art. No.: CD003248. 3. Dawson JA, Kamlin CO, Vento M, Wong C, Cole TJ, Donath SM, Davis PG, Morley CJ. Defining the reference range for oxygen saturation for infants after birth. Pediatrics. 2010 Jun;125(6): e1340-7. doi: 10.1542/peds.2009-1510. Epub 2010 May 3. PMID: 20439604. 4. Wyckoff MH, Wyllie J, Aziz K, et al. Neonatal Life Support 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Resuscitation 2020; 156: A156- 87. 5. Perkins GD, Graesner JT, Semeraro F, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021 executive summary. Resuscitation 2021;161. 6. Perkins GD, Morley PT, Nolan JP, et al. International Liaison Committee on Resuscitation: COVID-19 consensus on science, treatment recommendations and task force insights. Resuscitation 2020;151:145-7. 7. Couper K, Taylor-Phillips S, Grove A, et al. COVID-19 in cardiac arrest and infection risk to rescuers: a systematic review. Resuscitation 2020;151:59-66. 8. Dekker J, vanKaamAH, Roehr CC, et al. Stimulating and maintaining spontaneous breathing during transition of preterm infants. Pediatr Res 2019. 9. Секция трупов плодов и новорожденных / Хрущелевски Э., Шперль, Зейфридова Г. — М.: МЕДГИЗ, 1962. — 218 с. 10. Национальный клинический протокол «Преждевременный разрыв плодных оболочек. Хориоамнионит». Приказ МЗ РУз №107 от 29.03.2024 г. 11. СанПиН № 0342-17. Профилактика внутрибольничных инфекции https://sanepid.uz/uploads/topics/16968351416067.pdf 12. Blencowe H, Hug L, Moller A-B, You D, Moran AC. Definitions, terminology and standards for reporting of births and deaths in the perinatal period: International Classification of Diseases (ICD-11). Int J Gynecol Obstet. 2024; 00: 1-9. doi:10.1002/ijgo.15794

Информация

Состав рабочей группы по разработке клинического протокола:

|

1.

|

Насирова У.Ф.

|

Д.м.н., заместитель директора по научной работе инновации ЦРПКМР

|

|

2.

|

Салихова К.Ш.

|

Д.м.н., РСНПМЦ педиатрии, заместитель директора по научной работе

|

|

3.

|

Ахмедова Д.И.

|

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой Гос.Педиатрии №2 и народной медицины ТашПМИ

|

|

4.

|

Касимова Н.А.

|

К.м.н, заместитель директора РПЦ

|

|

5.

|

Шамансуров Ш.Ш.

|

Д.м.н., профессор, главный детский невролог МЗ РУз, заведующий кафедрой детской неврологии ЦРПКМР

|

|

6.

|

Рахманкулова З.Ж.

|

Д.м.н., профессор, кафедра неонатологии ТашПМИ

|

|

7.

|

Усманова М.Ш.

|

Главный неонатолог г. Ташкента, РСНПМЦЗМиР ФТ

|

|

8.

|

Эргашев Б.Б.

|

Д.м.н., профессор, детский хирург, РПЦ

|

|

9.

|

Надирханова Н.С.

|

Д.м.н., директор РСНПМЦЗМиР

|

|

10.

|

Уринбаева Н.А.

|

Д.м.н., директор РПЦ

|

|

11.

|

Шамсиев Ф.М.

|

Д.м.н., профессор, главный детский пульмонолог Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, РСНПМЦП

|

|

12.

|

Шарипов А.М.

|

Д.м.н., профессор, зав. кафедрой «Неотложной педиатрии, Медицины катастроф» ТашПМИ

|

|

13.

|

Юсупов А.Ф.

|

Офтальмолог, Республиканский специализированный центр микрохирургии глаза

|

|

14.

|

Халимбетов Ғ.С.

|

Д.м.н., заведующий кафедрой Семейной медицины с курсом профпатологии

|

Список авторов и соавторов:

|

1.

|

Насирова У.Ф.

|

Д.м.н., заместитель директора по научной работе инновации ЦРПКМР

|

|

2.

|

Усмновов С.К.

|

Акушер гинеколог, главный специалист МЗ РУз проектного офиса

|

|

3.

|

Касимова Н.А.

|

К.м.н, заместитель директора РПЦ

|

|

4.

|

Разикова М.З.

|

Ассистент кафедры Неонатологии ЦРПКМР

|

|

5.

|

Касимова У.Ш.

|

Зам.директора, РСНПМЦЗМиР Ферганского филиала

|

|

6.

|

Саидумарова Д.С.

|

Ассистент кафедры Неонатологии ЦРПКМР

|

|

7.

|

Исраилова Н.М.

|

Неонатолог 2 клиники ТМА

|

|

8.

|

Батманов А.Л.

|

Ассистент кафедры Неонатологии ЦРПКМР

|

|

9.

|

Султанова З.А.

|

К.м.н., РПЦ

|

|

10.

|

Латипова Г.Г.

|

К.м.н., ассистент кафедры Неонатологии ЦРПКМР

|

|

11.

|

Разикова М.З.

|

Ассистент кафедры Неонатологии ЦРПКМР

|

|

12.

|

Мирзаев С.

|

Детский анестезиолог НМДЦ

|

|

13.

|

Тулаганова Н.М.

|

К.м.н., кафедра Детской неврологии ЦРПКМР

|

Рецензенты:

|

1.

|

Хатуна Ломаури, MD,

PhD, профессор |

заведующая кафедрой неонатологии Тбилисского государственного медицинского университета

|

|

2.

|

Татьяна Караус, PhD

|

эксперт ВОЗ, Институт матери и ребенка Республики Молдова

|

|

3.

|

Хамраева Г.Ш.

|

Д.м.н., заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии в педиатрии ЦРПКМР

|

Протокол был подготовлен в рамках проекта «ISHONCH. Uzbekistan Vision 2030», при финансовой поддержке ЮНИСЕФ совместно с экспертами ВОЗ и Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан.

Мнения, выраженные в протоколе, принадлежат авторам и свободны от какого-либо влияния.

Методология разработки протокола:

Источники рекомендаций были дополнены текущими исследованиями доказательной медицины. Проведен поиск в различных медицинских базах данных, таких как: PubMed, Cochrane Library, UpTodate.

Чтобы ответить на некоторые клинические вопросы, а именно: оптимизация состояния с использованием отсроченного пережатия пуповины, поддержание адекватной оксигенации путем установления эффективной вентиляции, восстановление сердечного ритма и использование медикаментов; рабочая группа на основе консенсуса приняла рекомендации.

Национальный клинический протокол разработан на основе следующих документов:

1. Madar J, Roehr CC, Ainsworth S, Ersdal H, Morley C, Rüdiger M, Skåre C, Szczapa T, Te Pas A, Trevisanuto D, Urlesberger B, Wilkinson D, Wyllie JP. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Newborn resuscitation and support of transition of infants at birth. Resuscitation. 2021 Apr; 161:291-326. Epub 2021 Mar 24. PMID: 33773829.

Ссылка:www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(21)00067-8/fulltext

2. Gary M. Weiner, MD, FAAP, Jeanette Zaichkin, RN, MN, NNP-BC Textbook of Neonatal Resuscitation, Publisher: American Academy of Pediatrics, 2021, The NRP 8th Edition.

Ссылка: https://doi.org/10.1542/9781610025256.

Источники рекомендаций были дополнены текущими исследованиями доказательной медицины. Проведен поиск в различных медицинских базах данных, таких как: PubMed, Cochrane Library, UpTodate.

Чтобы ответить на некоторые клинические вопросы, а именно: оптимизация состояния с использованием отсроченного пережатия пуповины, поддержание адекватной оксигенации путем установления эффективной вентиляции, восстановление сердечного ритма и использование медикаментов; рабочая группа на основе консенсуса приняла рекомендации.

Национальный клинический протокол разработан на основе следующих документов:

1. Madar J, Roehr CC, Ainsworth S, Ersdal H, Morley C, Rüdiger M, Skåre C, Szczapa T, Te Pas A, Trevisanuto D, Urlesberger B, Wilkinson D, Wyllie JP. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Newborn resuscitation and support of transition of infants at birth. Resuscitation. 2021 Apr; 161:291-326. Epub 2021 Mar 24. PMID: 33773829.

Ссылка:www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(21)00067-8/fulltext

2. Gary M. Weiner, MD, FAAP, Jeanette Zaichkin, RN, MN, NNP-BC Textbook of Neonatal Resuscitation, Publisher: American Academy of Pediatrics, 2021, The NRP 8th Edition.

Ссылка: https://doi.org/10.1542/9781610025256.

ШКАЛА ОЦЕНКИ КЛАССОВ УРОВНЯ УБЕДИТЕЛЬНОСТИ РЕКОМЕНДАЦИЙ (УУР) И УРОВНЕЙ ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (УДД)

|

УДД

|

Критерии определения УУР

|

Итоговый УУР

|

|

Наиболее достоверные доказательства: систематические обзоры исследований с контролем референсным методом |

Одновременное выполнение двух условий:

1. Все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество 2. Выводы исследований по интересующим исходам являются согласованными |

А |

|

Выполнение хотя бы одного из условий:

1. Не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество 2. Выводы исследований по интересующим исходам не являются согласованными |

В |

|

|

Выполнение хотя бы одного из условий:

1. Все исследования имеют низкое методологическое качество 2. Выводы исследований по интересующим исходам не являются согласованными |

С |

|

|

Отдельные исследования с контролем референсным методом |

Одновременное выполнение двух условий:

1. Все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество 2. Выводы исследований по интересующим исходам являются согласованными |

А |

|

Выполнение хотя бы одного из условий:

1. Не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество 2. Выводы исследований по интересующим исходам не являются согласованными |

В |

|

|

Выполнение хотя бы одного из условий:

1. Все исследования имеют низкое методологическое качество 2. Выводы исследований по интересующим исходам не являются согласованными |

С |

|

|

Исследования без последовательного контроля референсным методом или исследования с референсным методом, не являющимся независимым от исследуемого метода

|

Выполнение хотя бы одного из условий:

1. Не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество 2. Выводы исследований по интересующим исходам не являются согласованными |

В |

|

Выполнение хотя бы одного из условий:

1. Все исследования имеют низкое методологическое качество 2. Выводы исследований по интересующим исходам не являются согласованными |

С |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

|

ВДП

|

-

|

верхние дыхательные пути

|

|

ВЖК

|

-

|

внутрижелудочковое кровоизлияние

|

|

ВПР

|

-

|

врожденные пороки развития

|

|

ГВ

|

-

|

гестационный возраст

|

|

ДО

|

-

|

дефицит оснований

|

|

ИВЛ

|

-

|

искусственная вентиляция легких

|

|

МАЖ

|

-

|

меконий в амниотической жидкости

|

|

МКБ-10

|

-

|

Международная классификация болезней 10-го пересмотра

|

|

МТР

|

-

|

масса тела при рождении

|

|

НМС

|

-

|

непрямой массаж сердца

|

|

НЭК

|

-

|

некротизирующий энтероколит

|

|

ОНМТ

|

-

|

очень низкая масса тела

|

|

ОРИТН

|

-

|

отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных

|

|

ОЦК

|

-

|

объём циркулирующей крови

|

|

ПВК

|

-

|

периферический венозный катетер

|

|

ПИТН

|

-

|

палата интенсивной терапии новорожденных

|

|

ПОНРП

|

-

|

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты

|

|

ПРН

|

-

|

первичная реанимация новорожденного

|

|

ТПС

|

-

|

трахео-пищеводный свищ

|

|

УД

|

-

|

уровень доказательности

|

|

ФОЕ

|

-

|

функциональная остаточная емкость легких

|

|

ЧД

|

-

|

частота дыхания

|

|

ЧСС

|

-

|

частота сердечных сокращений

|

|

ЭКГ

|

-

|

Электрокардиография

|

|

ЭНМТ

|

-

|

экстремально низкая масса тела

|

|