Острый коронарный синдром и инфаркт миокарда: протокол диагностики и лечения

Версия: Клинические протоколы 2024 (Узбекистан)

Версия: Клинические протоколы 2024 (Узбекистан)

Некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда (I23), Острый инфаркт миокарда (I21), Повторный инфаркт миокарда (I22)

Кардиология

Общая информация

Краткое описание

Приложение 1

к приказу № 290

от «9» сентября 2024 года

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ ПО НОЗОЛОГИИ «ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ И ИНФАРКТ МИОКАРДА»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО НОЗОЛОГИИ «ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ И ИНФАРКТ МИОКАРДА»

Вводная часть

Код(ы) МКБ-10:

|

Код

|

Название

|

|

I21

|

Острый инфаркт миокарда. Включено: инфаркт миокарда, уточненный как острый или установленной продолжительностью 4 недели (28 дней) или менее после возникновения острого начала

|

|

I21.0

|

Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда

|

|

I21.1

|

Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда

|

|

I21.2

|

Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций

|

|

I21.3

|

Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации

|

|

I21.4

|

Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда

|

|

I21.9

|

Острый инфаркт миокарда неуточненный

|

|

I22

|

Повторный инфаркт миокарда

|

|

I22.0

|

Повторный инфаркт передней стенки миокарда

|

|

I22.1

|

Повторный инфаркт нижней стенки миокарда

|

|

I22.8

|

Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации

|

|

I22.9

|

Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации

|

|

I23

|

Некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда

|

|

I23.0

|

Гемоперикард как ближайшее осложнение острого инфаркта миокарда

|

|

I23.1

|

Дефект межпредсердной перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда

|

|

I23.2

|

Дефект межжелудочковой перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда

|

|

I23.3

|

Разрыв сердечной стенки без гемоперикарда как текущее осложнение острого инфаркта миокарда. Исключено: с гемоперикардом (I23.0)

|

|

I23.4

|

Разрыв сухожильной хорды как текущее осложнение острого инфаркта миокарда

|

|

I23.5

|

Разрыв сосочковой мышцы как текущее осложнение острого инфаркта миокарда

|

|

I23.6

|

Тромбоз предсердия, ушка предсердия и желудочка сердца как текущее осложнение острого инфаркта миокарда

|

|

I23.8

|

Другие текущие осложнения острого инфаркта миокарда

|

Код (ы) МКБ-11:

|

BA41

|

Острый инфаркт миокарда

|

|

BA41.0

|

Острый инфаркт миокарда с подъёмом ST

|

|

BA41.1

|

Острый инфаркт миокарда, без подъёма ST

|

|

BA41.Z

|

Острый инфаркт миокарда неуточненный

|

|

BA42

|

Последующий инфаркт миокарда

|

|

BA42.0

|

Последующий инфаркт миокарда, STEMI

|

|

BA42.1

|

Последующий инфаркт миокарда, NSTEMI

|

|

BA42.Z

|

Последующий инфаркт миокарда неуточненный

|

|

BA43

|

Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда

|

|

BA4Z

|

Острая ишемическая болезнь сердца, неуказанная

|

|

BA50

|

Старый инфаркт миокарда

|

|

BA51

|

Ишемическая кардиомиопатия

|

|

BA5Z

|

Хроническая ишемическая болезнь сердца, неуточненная

|

|

BA60

|

Некоторые текущие осложнения после острого инфаркта миокарда

|

|

BA60.0

|

Синдром Дресслера

|

|

BA60.1.

|

Другой перикардит как текущее осложнение после острого инфаркта миокарда

|

|

BA60.2

|

Желудочковая аневризма как текущее осложнение после острого инфаркта миокарда

|

|

BA60.3

|

Дефект межжелудочковой перегородки как осложнение после острого инфаркта миокарда

|

|

BA60.4

|

Нарушение сердечной деятельности как текущее осложнение после острого инфаркта миокарда

|

|

BA60.5

|

Легочная эмболия как текущее осложнение после острого инфаркта миокарда

|

|

BA60.6

|

Разрыв папиллярной мышцы или хордовых тензиней как осложнение после острого инфаркта миокарда

|

|

BA60.7

|

Фрагмент тромба в виде современного осложнения после острого инфаркта миокарда

|

|

BA60.8

|

Аритмия как текущее осложнение после острого инфаркта миокарда

|

|

BA60.9

|

Кардиогенный шок, не связанный с механическими осложнениями, как текущее осложнение после острого инфаркта миокарда

|

|

BA60.Y

|

Другие уточненные текущие осложнения после острого инфаркта миокарда

|

|

BA60.Z

|

Некоторые современные осложнения после острого инфаркта миокарда неуточненные

|

Дата разработки и пересмотра протокола: 2023 год, дата пересмотра 2026 г. или по мере появления новых ключевых доказательств. Все поправки к представленным рекомендациям будут опубликованы в соответствующих документах.

Ответственное учреждение по разработке данного клинического протокола и стандарта: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии (РСНПМЦК)

Пользователи протокола по данной нозологии:

кардиологи, реаниматологи, интервенционные кардиологи/рентгенхирурги, кардиохирурги, терапевты, врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи, врачи общей практики и других специальностей. В процессе принятия клинических решений следует учитывать индивидуальные особенности и, в отдельных случаях, предпочтения пациента, а также надлежащие правила по использованию лекарственных средств и медицинского оборудования.

Категория пациентов в данной нозологии: взрослые

Основная часть.

Введение

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются одной из ведущих причин смертности и выхода на инвалидность в трудоспособном возрасте. Ежегодно от ССЗ умирает 16,7 млн. человек, из них 7,4 млн. – от ишемической болезни сердца (ИБС) [4]. Клиническое обострение ИБС принято называть острым коронарным синдромом (ОКС) [1,2].

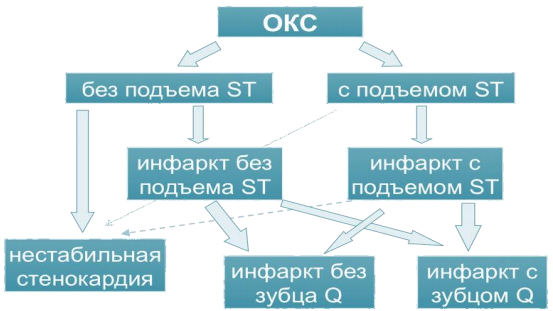

Острый коронарный синдром — временный «рабочий» диагноз, который необходим для первичной оценки, стратификации риска, выбора тактики лечения у больных с обострением ИБС. После непродолжительного периода наблюдения и диагностики, обычно не превышающего суток, становится ясно, о каком именно варианте обострения ИБС идет речь: нестабильной стенокардии, инфаркте миокарда (ИМ) без подъема сегмента ST, ИМ с подъемом сегмента ST, либо коронарную природу болевого синдрома исключают. Термин возник в связи с необходимостью оперативно, без промедления выбирать лечебную тактику до установления окончательного диагноза. Кроме того, все состояния, относимые к ОКС, объединены общими патогенетическими механизмами. С точки зрения особенностей развития процесса, возможности быстрой диагностики, выработки тактики лечения, оказалось удобным разделить ОКС на две группы в зависимости от изменений на исходной электрокардиограмме (ЭКГ): ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) и ОКС без подъема сегмента ST (ОКСбпST). При ОКСпST в большинстве случаев в дальнейшем развивается крупноочаговый инфаркт миокарда с формированием патологического зубца Q или без него. У больных с ОКСбпST обычно диагностируют нестабильную стенокардию или мелкоочаговый инфаркт миокарда [2].

Данные рекомендации, разработанные коллективом авторов, анализируют современные подходы к ОКС.

Острый коронарный синдром — временный «рабочий» диагноз, который необходим для первичной оценки, стратификации риска, выбора тактики лечения у больных с обострением ИБС. После непродолжительного периода наблюдения и диагностики, обычно не превышающего суток, становится ясно, о каком именно варианте обострения ИБС идет речь: нестабильной стенокардии, инфаркте миокарда (ИМ) без подъема сегмента ST, ИМ с подъемом сегмента ST, либо коронарную природу болевого синдрома исключают. Термин возник в связи с необходимостью оперативно, без промедления выбирать лечебную тактику до установления окончательного диагноза. Кроме того, все состояния, относимые к ОКС, объединены общими патогенетическими механизмами. С точки зрения особенностей развития процесса, возможности быстрой диагностики, выработки тактики лечения, оказалось удобным разделить ОКС на две группы в зависимости от изменений на исходной электрокардиограмме (ЭКГ): ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) и ОКС без подъема сегмента ST (ОКСбпST). При ОКСпST в большинстве случаев в дальнейшем развивается крупноочаговый инфаркт миокарда с формированием патологического зубца Q или без него. У больных с ОКСбпST обычно диагностируют нестабильную стенокардию или мелкоочаговый инфаркт миокарда [2].

Данные рекомендации, разработанные коллективом авторов, анализируют современные подходы к ОКС.

Определение:

Острый коронарный синдром (ОКС) – клиническое состояние, отражающее период обострения ишемической болезни сердца (ИБС), ведущим симптомом которого является боль в грудной клетке, инициирующая определенный диагностический и терапевтический каскад, начиная с регистрации ЭКГ на основании изменений которой дифференцируются 2 группы пациентов: с подъемом сегмента ST и без подъема сегмента ST.

Классификация

Классификация:

1. Пациенты с острой стойкой болью в грудной клетке и стабильной элевацией сегмента ST на ЭКГ (>20 мин) относятся к группе ОКС с подъѐмом сегмента ST, что отражает наличие острой тотальной окклюзии коронарной артерии. Основой лечения таких пациентов является немедленная реперфузия фармакологическая или методом первичной ангиопластики/стентирования (инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST рассматривается в отдельном протоколе).

2. Пациенты с острой болью в грудной клетке, но без элевации сегмента ST на ЭКГ относятся к группе ОКС без подъема сегмента ST, что отражает наличие преходящей частичной окклюзии коронарной артерии или дистальной эмболизации фрагментами тромба или поврежденной бляшки. Изменения на ЭКГ могут быть в виде преходящей элевации сегмента ST (<20 мин), постоянной или преходящей депрессии сегмента ST, инверсии, нивелировании или псевдонормализации зубца Т или ЭКГ может быть нормальной.

2. Пациенты с острой болью в грудной клетке, но без элевации сегмента ST на ЭКГ относятся к группе ОКС без подъема сегмента ST, что отражает наличие преходящей частичной окклюзии коронарной артерии или дистальной эмболизации фрагментами тромба или поврежденной бляшки. Изменения на ЭКГ могут быть в виде преходящей элевации сегмента ST (<20 мин), постоянной или преходящей депрессии сегмента ST, инверсии, нивелировании или псевдонормализации зубца Т или ЭКГ может быть нормальной.

Формы острого коронарного синдрома.

Нестабильная стенокардия - острая ишемия миокарда, тяжесть и продолжительность которой недостаточны для развития некроза миокарда (нет диагностически значимых повышений уровней тропонина).

Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST и с подъемом сегмента ST– острая ишемия миокарда, тяжесть и продолжительность которой приводит к некрозу миокарда.

Классификация нестабильной стенокардии.

- Впервые возникшая стенокардия (впервые возникшая стенокардия II-III функционального класса по классификации Канадского сердечно-сосудистого общества, длительностью не более 2 месяцев)

- Прогрессирующая (прогрессирование ранее стабильной стенокардии, по крайней мере до III функционального класса, возникшее в последние 2 месяца)

- Ранняя постинфарктная стенокардия (до 2 недель от развития ИМ) -Вазоспастическая стенокардия Принцметала

Острый инфаркт миокарда. Термин «повреждение миокарда» может быть использован при повышении уровня кардиального тропонина выше 99 перцентиля от верхней границы нормы. Повреждение миокарда считают острым, если отмечается нарастание или снижение уровня тропонина.

Рис. 1 Варианты ОКС

Настоящее руководство основано на принципах доказательной медицины. Основные наиболее важные положения подкреплены результатами крупных рандомизированных клинических исследований. Вместе с тем, допускаются рекомендации, основанные на мнении экспертов. В зависимости от обоснованности рекомендации делятся на 4 класса и 3 уровня доказательности данных (табл. 1 и 2).

Классификация инфаркта миокарда

На основании исходных изменений на ЭКГ (должно быть отражено в диагнозе):

1. ИМ с подъемом сегмента ST (к этой группе относят также остро возникшуюблокаду ЛНПГ).

2. ИМ без подъема сегмента ST.

На основании последующих изменений на ЭКГ (должно быть отражено в диагнозе):

1. ИМ с формированием патологических зубцов Q.

2. ИМ без формирования патологических зубцов Q.

На основании размера очага некроза (может быть отражено в диагнозе):

1. Крупноочаговый (в том числе трансмуральный) ИМ.

2. Мелкоочаговый ИМ.

На основании глубины поражения мышечного слоя (может быть отражено в диагнозе):

1. Субэндокардиальный.

2. Трансмуральный.

На основании локализации очага некроза (если известно, должно быть отражено в диагнозе):

1. ИМ с подъемом сегмента ST (к этой группе относят также остро возникшуюблокаду ЛНПГ).

2. ИМ без подъема сегмента ST.

На основании последующих изменений на ЭКГ (должно быть отражено в диагнозе):

1. ИМ с формированием патологических зубцов Q.

2. ИМ без формирования патологических зубцов Q.

На основании размера очага некроза (может быть отражено в диагнозе):

1. Крупноочаговый (в том числе трансмуральный) ИМ.

2. Мелкоочаговый ИМ.

На основании глубины поражения мышечного слоя (может быть отражено в диагнозе):

1. Субэндокардиальный.

2. Трансмуральный.

На основании локализации очага некроза (если известно, должно быть отражено в диагнозе):

1. ИМ передней стенки левого желудочка (передний ИМ).

2. ИМ боковой стенки левого желудочка (боковой ИМ).

3. ИМ верхушки сердца.

4. ИМ нижней стенки левого желудочка (нижний ИМ).

5. ИМ задней стенки ЛЖ (задний ИМ).

6. ИМ межжелудочковой перегородки.

7. ИМ правого желудочка.

8. ИМ предсердий.

9. Возможны сочетанные локализации: задненижний, переднебоковой и др.

Таблица 4.

Разделение по типу (ESC/ACCF/AHA/WHF, 2012, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22991454/)

2. ИМ боковой стенки левого желудочка (боковой ИМ).

3. ИМ верхушки сердца.

4. ИМ нижней стенки левого желудочка (нижний ИМ).

5. ИМ задней стенки ЛЖ (задний ИМ).

6. ИМ межжелудочковой перегородки.

7. ИМ правого желудочка.

8. ИМ предсердий.

9. Возможны сочетанные локализации: задненижний, переднебоковой и др.

Таблица 4.

Разделение по типу (ESC/ACCF/AHA/WHF, 2012, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22991454/)

|

Типы

|

Характеристика

|

|

1 тип

|

Спонтанный разрыв, изъязвление/эрозирование или расслоение, атеросклеротической бляшки, ведущее к последующему интракоронарному тромбозу в одной или нескольких артериях, резкому ограничению кровотока ниже поврежденной бляшки или дистальной тромбоцитарной эмболизации с последующим развитием некроза сердечной мышцы. Возможно, как на фоне имеющейся ИБС, так и в редких случаях, при непораженных коронарных артериях.

|

|

2 тип

|

Ситуации, когда повреждение миокарда обусловлены иными причинами, не относимыми к ИБС, например, эндотелиальной дисфункцией, спазмом коронарных артерий, эмболизацией коронарных артерий, тахи/брадиаритмиями, анемией, дыхательной недостаточностью, системной гипотонией, гипертензией в сочетании с гипертрофией миокарда левого желудочка и без нее.

|

|

3 тип

|

Внезапная сердечная смерть в сочетании с симптомами, позволяющими заподозрить ишемию миокарда, подтвержденную ишемическими изменениями на ЭКГ, вновь зарегистрированной блокадой ЛНПГ, в тех случаях, когда смерть произошла до момента взятия анализа крови на маркеры некроза

миокарда, до повышения их титров до диагностического уровня и во всех других случаях, когда анализ крови |

|

4 а тип

|

Инфаркт миокарда, связанный с ЧКВ, диагностируется при определении повышенного уровня тропонинов свыше 5×99 перцентиля ВГН у пациентов с нормальным исходным уровнем, либо нарастания его титра на 20% (при исходно повышенном уровне) и более от исходных значений. Дополнительным критерием диагноза служит (1) клиника стенокардии, (2) симптомы ишемии на ЭКГ, БЛНПГ, (3) окклюзия коронарной артерии по данным ангиографического исследования, феномен замедленного контрастирования в симптом связанной артерии, дистальная эмболизация коронарного русла, (4) визуализация зон аномального движения стенок сердца.

|

|

4 b тип

|

ИМ ассоциированный связанный с тромбозом ранее установленного стента, подтвержденный с помощью коронароангиографии либо аутопсии в сочетании с клиническими симптомами ишемии миокарда и типичной динамикой кардиоспецифических ферментов.

|

| 5 тип | ИМ, ассоциированный с операцией коронарного шунтирования, устанавливается на основании определения повышенного уровня тропонина, либо нарастания его титра на 20% и более от исходных значений. Дополнительным критерием служат появление патологического зубца Q на ЭКГ, вновь зарегистрированная БЛНПГ, ангиографически подтвержденная окклюзия шунта или нативной артерии, визуализация нового участка нежизнеспособного миокарда или новых очагов нарушения движения стенок, kибо появление новых зон гипокинезии и акинезии. |

Таблица 5.

Классификация тяжести ОИМ по Killip

Классификация тяжести ОИМ по Killip

|

Класс

|

Характеристика

|

|

I

|

Нет сердечной недостаточности

|

|

II

|

Влажные хрипы <50% легочных полей, III тон, легочная гипертензия.

|

|

III

|

Влажные хрипы >50% легочных полей. Отек легких

|

|

IV

|

Кардиогенный шок

|

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез

В большинстве случаев (~95%) основными причинами ИБС являются анатомический, атеросклеротический и/или функциональный стеноз и/или микрососудистая дисфункция эпикардиальных сосудов [4]. Ишемическая болезнь сердца определяется наличием и ростом обструктивных или необструктивных атеросклеротических бляшек (АСБ).

Ишемия миокарда возникает, когда потребность миокарда в кислороде превышает его способность снабжаться кровотоком коронарной артерии.

Ишемия миокарда возникает, когда потребность миокарда в кислороде превышает его способность снабжаться кровотоком коронарной артерии.

Основные механизмы ишемии:

- снижение резерва коронарного кровотока (способности увеличивать коронарный кровоток при повышении метаболических потребностей миокарда), а также

- первичное снижение коронарного кровотока вследствие атеросклеротического стеноза.

Этиология поражения миокарда кислородом определяется тремя основными факторами:

-

напряжение стенок левого желудочка (ЛЖ);

-

частота сердечных сокращений (ЧСС);

-

сокращение миокарда.

Чем выше значение каждого из этих показателей, тем выше уровень потребления кислорода миокардом.

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина

Жалобы и анамнез

Клинические проявления ОКС/ОИМ

-

Продолжительная (>20 мин) ангинозная боль в грудной клетке в покое: типичная боль в области сердца характеризуется дискомфортом или тяжестью за грудиной (стенокардия), иррадиирущей в левую руку, шею или челюсть, которая может быть преходящей (обычно продолжается несколько минут) или более длительной. Боль может сопровождаться потливостью, тошнотой, болью в животе, одышкой и обмороком. Нередко отмечаются атипичные проявления, такие как боль в эпигастральной области, диспепсия или изолированная одышка. Атипичные симптомы чаще отмечаются у пациентов пожилого возраста, у женщин, больных сахарным диабетом, хронической почечной недостаточностью или деменцией.

-

Впервые возникшая стенокардия напряжения (II или III ФК) (CCS) с анамнезом заболевания 1-2 месяца с тенденцией к прогрессированию клинической симптоматики. Приступы могут возникать при физической нагрузке и оставаться первое время относительно стереотипными, в других случаях приступы стенокардии быстро нарастают по частоте и интенсивности, вплоть до спонтанных приступов с длительностью от 5 до 15 минут и более.

-

Прогрессирующая стенокардия напряжения, по крайней мере, до III ФК: нарастание тяжести приступов стенокардии с прогрессирующим снижением толерантности к физической нагрузке, расширение зоны болей и их иррадиации, удлинение продолжительности приступов, снижение эффективности нитроглицерина [4], появление новых сопутствующих симптомов (одышки, перебоев в сердце, слабости, страха и т.д.).

-

Ранняя постинфарктная стенокардия, развившаяся в пределах 2-х недель после инфаркта миокарда.

Пациент с прогрессирующей или с впервые возникшей стенокардией давностью в несколько часов или суток потенциально намного более угрожаем в отношении развития ИМ или ВСС, чем пациент с аналогичными жалобами у которого нарастание симптомов произошло в последние 2-4 недели или менее 8 недель.

Пожилой возраст, мужской пол, семейный анамнез ИБС, диабет, гиперлипидемия, гипертензия, почечная недостаточность, предшествующее проявление ИБС, так же как поражения периферических и сонных артерий, повышают вероятность наличия ОКСбпST. Состояния, которые могут усугубить или ускорить развитие ОКСбпST, включают анемию, инфекции, воспалительный процесс, лихорадку, метаболические или эндокринные (в особенности щитовидной железы) нарушения.

Физикальное обследование: больных с подозрением на острый коронарный синдром мало информативно. Признаки сердечной недостаточности, гемодинамической или электрической нестабильности требуют быстрой диагностики и лечения. Аускультация сердца может выявить систолический шум вследствие ишемической митральной регургитации, которое ассоциировано с плохим прогнозом. Редко систолический шум может указывать на механическое осложнение (например, отрыв папиллярных мышц или дефект межжелудочковой перегородки) подострого и, возможно, недиагностированного ИМ.

Физикальное обследование может выявить признаки некоронарных причин болей в грудной клетке (например, ТЭЛА, острый аортальный синдром, миоперикардит, аортальный стеноз) или экстракардиальной патологии (например, пневмоторакс, пневмония или заболевания опорно-двигательного аппарата). В данном случае, наличие боли в грудной клетке, которая может быть воспроизведена пальпацией грудной клетки, имеет относительно высокую отрицательную предсказательную ценность для ОКСбпST. Согласно проявлениям, абдоминальные расстройства (например, спазм пищевода, эзофагит, язва желудка, холецистит, панкреатит) также могут рассматриваться в плане дифференциальной диагностики. Разница АД между верхней и нижней конечностями или между руками, нерегулярный пульс, расширение яремных вен, шумы в сердце, шум трения плевры, боль, воспроизводимая пальпацией грудной клетки или живота, предполагают постановку альтернативного диагноза. Бледность, потливость или тремор рук могут указывать на такие состояния, как анемия и тиреотоксикоз [4].

Необходимо оценить характер и продолжительность болевого синдрома. Для ишемии миокарда характерно наличие боли (дискомфорта) за грудиной с возможной иррадиацией в шею, нижнюю челюсть, левую руку. Сила болевого синдрома может быть различной, у отдельных больных он может сопровождаться страхом, возбуждением, выраженными вегетативными расстройствами. Менее характерны изолированная одышка, удушье, боль в верхних отделах живота, тошнота и рвота, слабость, спутанность сознания, сердцебиение, синкопе, а также проявления только в местах иррадиации. Атипичные проявления ишемии миокарда чаще встречаются у женщин, пожилых, больных с сахарным диабетом. Оценка реакции на нитроглицерин для определения связи симптомов с ишемией миокарда не рекомендуется, однако если после приема нитроглицерина симптомы купировались, необходимо повторно зарегистрировать ЭКГ (полное исчезновение подъемов сегмента ST свидетельствует в пользу коронарного спазма). Симптоматика может быть постоянной или волнообразной. Для определения показаний к реперфузионной терапии необходимо максимально точно выяснить время возникновения текущего ишемического эпизода – предположительного возникновения стойкой окклюзии коронарной артерии (при волнообразных симптомах за точку отсчета принимают начало наиболее сильного приступа, ставшего причиной обратиться за помощью).

Атипичные формы

В некоторых случаях интенсивный ангинозный приступ не является ведущим симптомом ИМ. Существует несколько вариантов нетипичного клинического течения ИМ.

Астматический вариант, при котором ведущий (иногда единственный) симптом — одышка, обусловленная левожелудочковой недостаточностью. Чаще такой вариант развивается у пожилых больных и при повторном ИМ. Одышка часто говорит о значительном объеме поражения миокарда.

Абдоминальный вариант ИМ чаще наблюдают при нижней локализации ИМ. Для него характерны боль в эпигастральной области и диспепсические явления — тошнота, рвота,метеоризм. При пальпации иногда наблюдают болезненность и напряжение брюшной стенки, затрудняющие постановку правильного диагноза. Нередко такие больные поступают в хирургические отделения с диагнозом «острый живот».

Церебральный вариант ИМ, при котором на первый план выходят неврологические симптомы, обусловленные различными причинами.

Ослабление сократительной функции ЛЖ и/или брадиаритмии приводят к уменьшению минутного объема сердца и перфузионного давления в артериях, кровоснабжающих головной мозг. У больных с исходной цереброваскулярной недостаточностью на фонеатеросклероза дополнительное снижение кровотока, связанное с ИМ, может привести к декомпенсации и развитию нарушения мозгового кровообращения. Другим клиническим проявлением гипоксии мозга может быть обострение или манифестация психических заболеваний. В редких случаях ИМ клинически протекает как острый психоз.

На фоне ИМ может развиться ишемический инсульт вследствие тромбоза церебральных артерий. Другой причиной ишемического инсульта может быть тромбоэмболия как осложнение тромбоза левого желудочка. Наконец, на фоне массивной антитромботической терапии, особенно, ТЛТ, возможно развитие геморрагического инсульта.

Аритмический вариант, при котором боль выражена незначительно или отсутствует. Больного беспокоят симптомы, связанные с нарушениями ритма и/или проводимости — ощущение сердцебиения, перебоев в работе сердца, слабость.

Бессимптомный (малосимптомный) вариант. Иногда ИМ протекает малосимптомно или бессимптомно. Около 50% случаев ИМ диагностируют ретроспективно, причем примерно половина из них протекает без болевого приступа. Частота бессимптомного ИМ с зубцом Q по разным данным составляет 9-37%. По данным регистра NRMI-2 (430 тыс. больных), около трети больных с ИМ поступают в стационар без болевого приступа. Эти больные либо не испытывают симптомов, либо у них наблюдают одышку, сердцебиение, тошноту, рвоту. Чаще бессимптомные или малосимптомные формы ИМ наблюдают у пожилых людей (особенно у женщин) и у больных сахарным диабетом.

Нетипичная локализация болей. У некоторых больных болевой синдром при ИМ носит нетипичный характер. Боль может иррадиировать в правую верхнюю конечность, нижние конечности, носить «корешковый характер» и т.д. В одном наблюдении среди больных, госпитализированных в связи с острой прокалывающей болью в грудной клетке, в 22% случаев обнаруживали ИМ. Следовательно, нетипичный вариант болевого синдрома — не редкость.

Диагностика

Диагностика заболевания.

Электрокардиограмма в 12 отведениях

При клиническом подозрении на ОКС/ОИМ необходимо как можно быстрее – в ближайшие 10 минут после контакта с медицинским работником – зарегистрировать ЭКГ как минимум в 12 отведениях. [2]. У всех больных с нижним ИМ необходимо регистрировать ЭКГ в прекардиальных отведениях с правой стороны для исключения инфаркта правого желудочка. Для ОКС характерно острое возникновение изменений на ЭКГ. Поэтому во всех случаях следует стремиться получить ЭКГ, зарегистрированные до настоящего ухудшения, и сопоставить их с текущей. При сохранении симптомов у больных, не имеющих измененийна ЭКГ, характерных для ОКС (ИМ)пST, необходимо регистрировать ЭКГ повторно, чтобыне пропустить появление критериев острого коронарного синдрома и, соответственно, возникновение показаний к реперфузионному лечению.

Признаком ИМ правого желудочка является элевация сегмента ST в отведениях V3R- V4R. В случае подозрения на ИМ задней локализации (высокоамплитудные зубцы R в отведениях V1–V3) следует зарегистрировать ЭКГ в дополнительных грудных отведениях V7 (левая задняя подмышечная линия), V8 (левая средне-лопаточная линия) или V9 (левая околопозвоночная линия). Признак ИМ задней локализации — элевация сегмента ST в этих отведениях. При блокаде ЛНПГ диагностика ИМ с помощью ЭКГ существенно затруднена. Блокада ЛНПГ не всегда свидетельствует об остром ИМ, однако у больных с клинической симптоматикой, подозрительной в отношении продолжающейся ишемии миокарда, является основанием для выбора стратегии ведения, аналогичной ОКС(ИМ)пST . [4]

Признаком ИМ правого желудочка является элевация сегмента ST в отведениях V3R- V4R. В случае подозрения на ИМ задней локализации (высокоамплитудные зубцы R в отведениях V1–V3) следует зарегистрировать ЭКГ в дополнительных грудных отведениях V7 (левая задняя подмышечная линия), V8 (левая средне-лопаточная линия) или V9 (левая околопозвоночная линия). Признак ИМ задней локализации — элевация сегмента ST в этих отведениях. При блокаде ЛНПГ диагностика ИМ с помощью ЭКГ существенно затруднена. Блокада ЛНПГ не всегда свидетельствует об остром ИМ, однако у больных с клинической симптоматикой, подозрительной в отношении продолжающейся ишемии миокарда, является основанием для выбора стратегии ведения, аналогичной ОКС(ИМ)пST . [4]

Для развивающегося ОКС(ИМ)пST характерны остро возникшие подъемы сегмента ST на уровне точки J как минимум в двух смежных отведениях ЭКГ продолжительностью не менее 20 минут, ≥0,1 мВ во всех отведениях, за исключением отведений V2-V3, где элевация сегмента ST должна составлять ≥0,2 мВ у мужчин в возрасте 40 лет и старше, ≥0,25 мВ у мужчин моложе 40 лет или 0,15 ≥мВ у женщин (при отсутствии гипертрофии левого желудочка или блокады левой ножки пучка Гиса). На основании изменений ЭКГ можно с высокой точностью судить о локализации ИМ (табл. 4)

Таблица 6.

Локализация инфаркта миокарда на основании электрокардиографии

Локализация инфаркта миокарда на основании электрокардиографии

|

Локализация

|

Отведения

|

|

Переднеперегородочный

|

V1–V3

|

|

Передневерхушечный

|

V3, V4

|

|

Переднебоковой

|

I, aVL, V5, V6

|

|

Боковой

|

aVL, V5, V6

|

|

Распространенный передний

|

I, aVL, V1–V6

|

|

Заднедиафрагмальный (нижний)

|

II, III, aVF

|

|

Заднебазальный

|

Высокая амплитуда R в V1–V3,

элевация сегмента ST в V7–V9 |

|

Заднебоковой

|

V5, V6, III, aVF

|

|

Инфаркт правого желудочка

|

V3R, V4R

|

|

Возможны другие сочетания локализаций ИМ, например: передний в сочетании с нижним

|

V1–V4, II, III, aVF

|

Для ИМ не характерна статичная «застывшая» ЭКГ. Важное отличие ЭКГ при ИМ - характерная динамика, заключающаяся в формировании патологического зубца Q или комплекса QS, постепенном снижении сегмента ST, образовании отрицательных зубцов T. Если изменения на ЭКГ имеют постоянный характер и не претерпевают указанной динамики, то наличие ИМ сомнительно.

Электрокардиографические признаки свершившегося инфаркта миокарда

-

Любой зубец Q в отведениях V2–V3 0,02 с, или комплекс QS в этих отведениях.

-

Зубец Q 0,03 с и амплитудой 0,1 мВ (1 мм) в отведениях I, II, aVL, aVF, V4–V6. Указанные изменения должны быть отмечены не менее чем в двух соседних отведениях.

-

Признаки заднего ИМ: зубец R в отведениях V1–V2 0,04 с, R/S в V1–V2 1. Положительный конкордантный зубец T в V1–V2. Необходимое условие — отсутствие нарушений внутрижелудочковой проводимости.

Таблица 7.

Атипичные изменения на ЭКГ, при которых у больных с сохраняющимися симптомами, возможно обусловленными ишемией миокарда, показана стратегия ведения, аналогичная первичномуЧКВ при несомненном ОКС(ИМ)пST.

Атипичные изменения на ЭКГ, при которых у больных с сохраняющимися симптомами, возможно обусловленными ишемией миокарда, показана стратегия ведения, аналогичная первичномуЧКВ при несомненном ОКС(ИМ)пST.

|

Блокада левой ножки пучка Гиса.

Признаки, улучшающие диагностику остро возникшей окклюзии коронарной артерии, характерной для ОКС(ИМ)пST (критерии Sgabossa):

|

|

Блокада правой ножки пучка Гиса.

Может затруднять диагностику трансмуральной ишемии миокарда |

|

Ритм ЭКС.

При электрической стимуляции правого желудочка на ЭКГ выявляется блокада левой ножки пучка Гиса и могут использоваться критерии Sgabossa, однако они менее специфичны. |

|

Изолированный задний ИМ.

|

|

Депрессии сегмента ST 0,1 мВ (1 мм) в 6 и более отведениях в сочетании с подъемами сегмента ST в отведениях aVR и/или V1

Предполагает многососудистое поражение коронарного русла или обструкцию ствола левой коронарной артерии. |

При ряде состояний возможные изменения на ЭКГ, характерные для ОКС(ИМ)пST.

Основные причины подъема сегмента ST.

-

Острый перикардит.

-

Синдром ранней реполяризации желудочков.

-

Блокада ЛНПГ (в отведениях V1–V2).

-

Гипертрофия левого желудочка (в отведениях V1–V2).

-

Аневризма левого желудочка.

-

Стенокардия Принцметала.

-

Синдром Бругада (элевация в V1–V2 и блокада правой ножки пучка Гиса).

-

Стресс-индуцированная кардиопатия (синдром Такоцубо).

-

Гиперкалиемия (V1–V2).

-

Травмы и опухоли сердца.

-

Гипотермия.

Основные причины глубоких зубцов Q и комплексов QS.

- Физиологические варианты зубца Q, обычно в отведениях III и aVF.

- Физиологические варианты низкоамплитудного зубца R, позиционные сдвиги: левосторонний пневмоторакс, декстракардия (низкоамплитудные зубцы R в левых грудных отведениях).

- Воспалительные и инфильтративные заболевания миокарда (миокардит, дилатационная кардио-миопатия, амилоидоз, саркоидоз, опухоли, склеродермия и т.д.).

- Тромбоэмболия легочной артерии (феномен Q3–S1).

- Гиперкалиемия.

- Гипертрофическая кардиомиопатия.

- Блокада ЛНПГ (низкоамплитудные зубцы R в отведениях V1–V2).

- Синдром пред возбуждения желудочков (синдром Вольффа–Паркинсона–Уайта).

Основные причины высокоамплитудного зубца R в правых грудных отведениях (дифференциальная диагностика заднего ИМ).

-

Физиологический зубец R в V1–V2.

-

Гипертрофия правого желудочка — отклонение электрической оси сердца вправо, сдвиг интервала ST–T в V1–V2, отсутствуют изменения в V7–V9.

-

Гипертрофия межжелудочковой перегородки; часто с признаками гипертрофии ЛЖ, отсутствуют изменения в V7–V9.

-

Блокада ПНБГ — расширенный комплекс QRS, широкий зубец S в V1, отсутствуют изменения вV7–V9.

-

Синдром Вольффа–Паркинсона–Уайта —короткий сегмент PQ, дельта -волна, отсутствуют изменения в V7–V9.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

МАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА

Основное патогенетическое звено ИМ — некроз кардиомиоцитов, вследствие которого в периферический кровоток выходят внутриклеточные молекулы, которые в нормальных условиях не определяются или содержатся в низкой концентрации. Эти молекулы (в основном, белковой природы) называют маркерами повреждения миокарда. Повышение уровня маркеров повреждения миокарда — основной, необходимый критерий постановки диагноза ИМ. При первом контакте с больным диагноз ИМ ставят на основании типичной клинической картины и характерной динамики ЭКГ. Взятие крови для определения биомаркеров некроза миокарда (предпочтительно сердечного тропонина) следует производить как можно скорее, но их исходный уровень и динамика не влияют на выбор подхода к реперфузионному лечению и нужны для последующей верификации диагноза ИМ и стратификации риска неблагоприятного исхода. Для выявления ишемического некроза миокарда с помощью маркеров повреждения необходимо учитывать важное правило: для ИМ характерны не просто повышение уровня маркеров, а особая динамика, заключающаяся в появлении маркера (или существенном повышении концентрации), дальнейшем росте уровня с достижением максимального значения и постепенном снижении до нормальных значений. Если в течение длительного времени уровень маркера повреждения устойчиво повышен, следует искать другую причину, приведшую к выбросу маркера в периферический кровоток, не связанную с ИМ. Каждый маркер повреждения характеризует специфическое время появления в крови, достижения пиковых значений и нормализации значений. На эти временные параметры влияет ряд факторов, среди которых можно выделить восстановление коронарного кровотока. Характеристики основных маркеров повреждения миокарда приведены в табл. 7.

Основное патогенетическое звено ИМ — некроз кардиомиоцитов, вследствие которого в периферический кровоток выходят внутриклеточные молекулы, которые в нормальных условиях не определяются или содержатся в низкой концентрации. Эти молекулы (в основном, белковой природы) называют маркерами повреждения миокарда. Повышение уровня маркеров повреждения миокарда — основной, необходимый критерий постановки диагноза ИМ. При первом контакте с больным диагноз ИМ ставят на основании типичной клинической картины и характерной динамики ЭКГ. Взятие крови для определения биомаркеров некроза миокарда (предпочтительно сердечного тропонина) следует производить как можно скорее, но их исходный уровень и динамика не влияют на выбор подхода к реперфузионному лечению и нужны для последующей верификации диагноза ИМ и стратификации риска неблагоприятного исхода. Для выявления ишемического некроза миокарда с помощью маркеров повреждения необходимо учитывать важное правило: для ИМ характерны не просто повышение уровня маркеров, а особая динамика, заключающаяся в появлении маркера (или существенном повышении концентрации), дальнейшем росте уровня с достижением максимального значения и постепенном снижении до нормальных значений. Если в течение длительного времени уровень маркера повреждения устойчиво повышен, следует искать другую причину, приведшую к выбросу маркера в периферический кровоток, не связанную с ИМ. Каждый маркер повреждения характеризует специфическое время появления в крови, достижения пиковых значений и нормализации значений. На эти временные параметры влияет ряд факторов, среди которых можно выделить восстановление коронарного кровотока. Характеристики основных маркеров повреждения миокарда приведены в табл. 7.

Таблица 8.

Характеристики основных маркеров повреждения миокарда

Характеристики основных маркеров повреждения миокарда

| Маркер | Время появления показателя в крови, ч |

Время максимального значения показателя в крови, ч |

Длительность присутствия показателя в крови | Чувствительность | Специфичность |

|

Тропонин T

|

4–6

|

50

|

до 14 сут

|

100

|

95

|

|

Тропонин I

|

3–6

|

50

|

до 10 сут

|

100

|

95

|

|

Тропонин (высоко- чувствительный

тест) |

2–3 |

50 |

до 10 сут |

100 |

95 |

|

КФК-МВ

|

4–6

|

12

|

24–36 ч

|

88

|

90

|

|

КФК общая

|

6–8

|

8

|

36–48 ч

|

80-85

|

70

|

Сердечные тропонины

Тропонины — регуляторные белки, участвующие во взаимодействии актина и миозина. Тропонины I и T считают кардио специфичными. В связи с относительно небольшим молекулярным весом тропонины появляются в периферической крови при повреждении миокарда довольно быстро — через 3–6 ч. У абсолютного большинства здоровых лиц тропонин или не выявляется, или обнаруживается в минимальных количествах — от 0,01 до 0,1 мкг/мл. По чувствительности и специфичности сердечные тропонины превосходят все существующие маркеры повреждения. Тропонины рассматривают как предпочтительные маркеры для диагностики ИМ. Несмотря на высокую специфичность, при ряде заболеваний сердца и болезней, напрямую не связанных с сердцем, уровень сердечных тропонинов может быть повышен. Основные заболевания и состояния, при которых может повышаться тропонин, перечислены в приложении 1.

Для биохимической диагностики острого ИМ должны использоваться методы определения концентрации сердечного тропонина в крови, обеспечивающие коэффициент вариации определений 99-го перцентиля верхней границы нормы не выше 20% (оптимально – не выше 10%).

В настоящее время в клинической практике используют сердечные тропонины I и T реже КФК, КФК-MB (активность и концентрация). До сих пор по инерции используют одновременно тропонин и МВ-КФК, хотя в этом нет необходимости. Тропонин превосходит МВ-КФК по чувствительности, специфичности, диагностической точности. [4] Кроме того, возможна конфузная ситуация, когда уровень тропонина в норме, а МВ-КФК повышен.

МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Вследствие ишемии нарушается функция ЛЖ, как диастолическая, так и систолическая. Эти процессы можно объединить понятием потеря жизнеспособности. Другим признаком ишемии является нарушение перфузии миокарда. В настоящее время основные методы визуализации нарушений сократимости и перфузии при ИМ — ЭхоКГ, радионуклидные методы, КТ и МРТ.

Эхокардиография

С помощью ЭХО-КГ выявляют зоны нарушенной локальной сократимости миокарда, обусловленные тяжелой ишемией. Важно помнить, что нарушения локальной сократимости не являются абсолютным доказательством острого ИМ. Подобную картину можно встретить при ранее перенесенном ИМ, гибернации миокарда, миокардитах, предшествующих операциях на сердце, кардиомиопатиях и т.д. Отличительная особенность нарушения локальной сократимости при ранее перенесенном ИМ — истончение участка сердца в зоне рубца. При остром ИМ толщина пораженного участка не отличается от соседних участков миокарда. В сложных случаях может помочь контрастная ЭхоКГ, которая позволяет визуализировать субэндокардиальные отделы, оценивать перфузию миокарда, в том числе на микрососудистом уровне. Возможно использование тканевой допплерографии, которая количественно оценивает, как общую, так и локальную сократимость ЛЖ. Изменения, напоминающие нарушения локальной сократимости, наблюдают при асинхронном сокращении желудочков при блокаде ЛНПГ, синдроме предвозбуждения желудочков (синдром Вольффа–Паркинсона–Уайта). ЭхоКГ позволяет в сложных случаях установить локализацию и обширность ИМ. ЭхоКГ считают наиболее чувствительным методом для диагностики ИМ ПЖ, по своим диагностическим возможностям, превосходящим ЭКГ. Для оценки сократительной функции ЛЖ в период госпитализации проводят не менее двух раз — в первые сутки и ближе к выписке. ЭхоКГ — наиболее точный и доступный метод оценки сократимости ЛЖ при ИМ. При выраженном снижении сократительной функции (фракция выброса [ФВ] <35%) необходимо внимательно следить за симптомами сердечной недостаточности. Величина фракции выброса миокарда ЛЖ — существенный прогностический фактор и необходимый компонент при стратификации риска у больных ИМ. ЭхоКГ — основной метод диагностики ряда механических осложнений ИМ: разрыва межжелудочковой перегородки, разрыва свободной стенки или формирования аневризмы левого желудочка, дисфункции и отрыва папиллярных мышц, внутриполостного тромбоза.

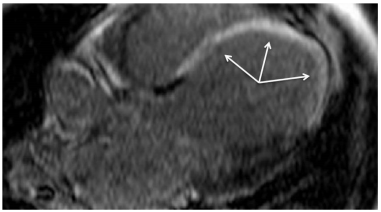

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

МРТ в динамическом (кино-) режиме позволяет точно, подобно ЭХО-КГ, оценить сократительную функцию миокарда и выявить участки нарушенной сократимости. Преимуществом МРТ является независимость от анатомических особенностей пациента и высокая разрешающая способность. Для выявления очагов инфаркта/фиброза и оценки перфузии миокарда используют парамагнитные контрастные вещества (гадолиний). Признаками поврежденного миокарда являются дефекты перфузии и отсроченное контрастирование (рис. 18). МРТ помогает в дифференциальной диагностике ОКС с рядом заболеваний миокарда, в частности с миокардитом. МРТ с гадолинием является важной методикой для дифференциального диагноза с неишемическим повреждением миокарда. Для ишемического повреждения характерно накопление контрастного препарата субэндокардиально или трансмурально; для неишемического (перикардит, миокардит) – субэпикардиально и интрамурально (Рис. 2).

Рис. 2. МРТ при ИМ. Стрелками указаны обширные зоны отсроченного контрастирования в миокардеЛЖ при ИМ передне-перегородочной локализации.

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)

При ОКС используют МСКТ рентген-контрастными препаратами. С помощью этого метода можно определить, как дефекты перфузии, так и очаги отсроченного контрастирования. В обоих случаях речь идет о выявлении необратимо поврежденных участков миокарда. Использование КТ особенно актуально в диагностически сложных случаях, особенно, когда есть подозрение на тромбоэмболию легочной артерии и диссекцию аорты. В последние 20 лет по мере усовершенствования оборудования возможности визуализации коронарных артерий с помощью МСКТ с введением контрастного препарата заметно увеличились. Метод позволяет оценить степень атеросклеротического поражения артерий, оценить выраженность кальциноза, в ряде случаев зафиксировать внутрикоронарный тромбоз, диссекцию стенки. МСКТ в отличии от КАГ позволяет измерить объем АСБ и обнаружить потенциально опасный признак АСБ – положительное ремоделирование. МСКТ коронарных артерий с контрастированием у больных с подозрением на ОКС позволяет провести быструю неинвазивную оценку изменений в артериях. МСКТ коронарных артерий может рассматриваться как альтернатива инвазивной ангиографии для исключения ОКС в случае низкой/промежуточной вероятности ИБС, когда тропонин и ЭКГ неинформативны. В случае наличия явных клинических и инструментальных признаков ОКСпST больному сразу должна быть выполнена КАГ, уточнять диагноз с помощью МСКТ нельзя.

Инвазивные методы обследования. Коронароангиография (КАГ)

КАГ — это инвазивное диагностическое исследование, выполняемое в условиях рентгено-операционной путем введения контрастного вещества в устья КА под рентгенологическим контролем.

Традиционно используется в диагностике ИБС и при стратификации риска осложнений, для выявления стенозов в КА, их локализации, протяженности и выраженности, а также, в ряде случаев, — для обнаружения участков нестабильности атеросклеротической бляшки.

Традиционно используется в диагностике ИБС и при стратификации риска осложнений, для выявления стенозов в КА, их локализации, протяженности и выраженности, а также, в ряде случаев, — для обнаружения участков нестабильности атеросклеротической бляшки.

КРИТЕРИИ ДИАГНОЗА ИНФАРКТ МИОКАРДА [3]

Инфаркт миокарда 1 и 2 типов

Уровень сердечного тропонина в крови >99-го перцентиля от верхней границы нормы у здоровых лиц как минимум однократно, повышение и/или снижение его концентрации в крови в сочетании как минимум с один признаком острой ишемии миокарда:

- Симптомы ишемии миокарда;

- Остро возникшие (или предположительно остро возникшие) ишемические изменения ЭКГ;

- Появление патологических зубцов Q на ЭКГ;

- Подтверждение с помощью методов визуализации наличия новых участков миокарда с потерей жизнеспособности или нарушением локальной сократимости в виде картины, характерной для ишемической этиологии;

- Выявление внутрикоронарного тромбоза при коронарной ангиографии или на аутопсии (для ИМ 1 типа).

Критерии диагностики острого ИМ 3 типа [2]

Сердечная смерть у больного с симптомами, указывающими на ишемию миокарда, сопровождающимися предположительно новыми ишемическими изменениями ЭКГ или фибрилляцией желудочков, в случаях, когда больной умирает до появления возможности взятия образцов крови или раньше, чем отмечается повышение активности биохимических маркеров некроза миокарда в крови, или наличие ИМ подтверждено на аутопсии. При выявлении на аутопсии ИМ в сочетании со свежим или недавно возникшим тромбом в инфаркт-связанной коронарной артерии ИМ 3 типа должен быть реклассифицирован в ИМ 1 типа.

Критерии диагностики острого ИМ 4А типа (первые 48 часов после процедуры чрескожного вмешательства). [2]

Повышение концентрации сердечного тропонина в крови более 5 раз >99-го перцентиля от верхней границы нормы у здоровых лиц у больных с исходно нормальным уровнем в крови (если до процедуры концентрация тропонина в крови была повышена и стабильна (вариация

≤20%) или снижалась, после процедуры она должен повыситься >20%) в сочетании как минимум с один признаком острой ишемии миокарда:

≤20%) или снижалась, после процедуры она должен повыситься >20%) в сочетании как минимум с один признаком острой ишемии миокарда:

- Остро возникшие ишемические изменения ЭКГ;

- Появление патологических зубцов Q на ЭКГ;

- Подтверждение с помощью методов визуализации наличия новых участков миокарда с потерей жизнеспособности или нарушением локальной сократимости в виде картины, характерной для ишемической этиологии;

- Ангиографические признаки, указывающие на ограничения коронарного кровотока, связанные с процедурой (диссекция КА, окклюзия/тромбоз крупной эпикардиальной/боковой ветви, разрушение коллатерального кровотока или дистальная эмболизация);

- Посмертное выявление тромба, связанного с процедурой, в целевой артерии, или макроскопически большая циркулярная область некроза.

Критерии диагностики острого инфаркта миокарда 4B типа [2]

Критерии острого ИМ 1 типа в сочетании с тромбозом стента, документированным при коронарной ангиографии или на аутопсии.

Критерии диагностики острого инфаркта миокарда 4С типа [2].

Критерии острого ИМ 1 типа, когда при коронарной ангиографии единственной причиной возникновения ИМ представляется рестеноз (не выявляются другие поражения, потенциально связанные с развившимся ИМ, нет признаков внутрикоронарного тромбоза).

Критерии диагностики острого инфаркта миокарда 5 типа (первые 48 часов после операции коронарного шунтирования) [2]

Повышение концентрации сердечного тропонина в крови более 10 раз >99-го перцентиля от верхней границы нормы у здоровых лиц у больных с исходно нормальным уровнем в крови (если до процедуры концентрация тропонина в крови была повышена и стабильна (вариация ≤20%) или снижалась, после процедуры она должен повыситься >20%) в сочетании как минимум с один признаком острой ишемии миокарда:

-

Появление патологических зубцов Q на ЭКГ;

-

Подтверждение с помощью методов визуализации наличия новых участков миокарда с потерей жизнеспособности или нарушением локальной сократимости в виде картины, характерной для ишемической этиологии;

-

Острая окклюзия шунта или нативной коронарной артерии, документированная при коронарной ангиографии.

Критерии диагностики ранее перенесенного инфаркта миокарда [2]

-

Патологические зубцы Q на ЭКГ (с наличием предшествующих симптомов или без них) при отсутствии не ишемических причин для появления патологических зубцов Q.

-

Подтверждение с помощью методов визуализации наличия участков миокарда с потерей жизнеспособности в виде картины, характерной для ишемической этиологии;

-

Морфологические находки, характерные для перенесенного инфаркта миокарда.

Рецидив инфаркта миокарда и повторный инфаркт миокарда

Под рецидивом ИМ понимают инцидент ИМ, который развивается в течение 28 дней после первоначального ИМ. Если ИМ развивается в более поздние сроки после говорят о повторном ИМ. Такое разделение носит условный характер и обусловлено эпидемиологическими причинами. Рецидив ИМ обычно проявляется ангинозным приступом, по характеру напоминающим приступ при первоначальном ИМ. Однако клинически рецидив ИМ может иметь отличия от первоначального ИМ. На ЭКГ возможна динамика в виде подъема или депрессии сегмента ST, изменения полярности зубца T, чаще в отведениях, где была динамика в острой фазе первоначального ИМ. Изменения на ЭКГ могут отсутствовать. Основной диагностический критерий, подтверждающий рецидив ИМ — повышение уровня маркеров повреждения миокарда. В случаях, когда значения биохимических маркеров некроза в крови еще остаются повышенными после недавно перенесенного ИМ, диагноз повторного ИМ выставляют при подъеме сердечного тропонина или МВ КФК не менее чем на 20% от уровня, отмеченного сразу после ангинозного приступа (при условии, что временной интервал до повторного анализа крови составляет, как минимум, 36 ч).

Таблица 9.

|

Рекомендации [2, https://cardio-eur.asia/media/files/clinical_recommendations/Eurasian_clinical_guidelines_for_the_diagnosis_and_treatment_of_acute_coronary_syndrome_with_ST_segment_elevation_(ACSpST)_rus_2019.pdf]

|

Класс

|

Уровень

|

|

ЭКГ как минимум в 12-ти отведениях должна быть зарегистрирована и интерпретирована как можно быстрее – максимально в первые 10 минут – на месте первого контакта с медицинским работником.

|

I

|

B

|

|

У всех больных с подозрением на ОКС(ИМ)пST рекомендуется как можно скорее начать мониторирование ЭКГ и обеспечить доступность дефибриллятора.

|

I

|

B

|

|

У всех больных как можно скорее следует выполнить взятие крови для определения уровня биомаркеров некроза миокарда, однако это не должно задерживать начало реперфузионого лечения.

|

I

|

C

|

|

Сердечные тропонины являются преимущественными маркерами повреждения для диагностики ИМ

|

I

|

C

|

|

У больных с подозрением на ИМ нажней задней локализации (и окклюзию огибающей коронарной артерии) следует зарегистрировать дополнительные отведения ЭКГ V7-V9.

|

IIa

|

B

|

|

У больных с нижним ИМ следует зарегистрировать дополнительные отведения ЭКГ V3R-V4R для выявления ИМ правого желудочка.

|

IIa

|

B

|

|

Если диагноз остается неясным, может быть рассмотрено выполнение ЭхоКГ до коронарной ангиографии.

|

IIa

|

C

|

|

Коронарная КТ-ангиография в случае очевидных признаков ОКСпST не рекомендуется.

|

III

|

C

|

Дифференциальный диагноз

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

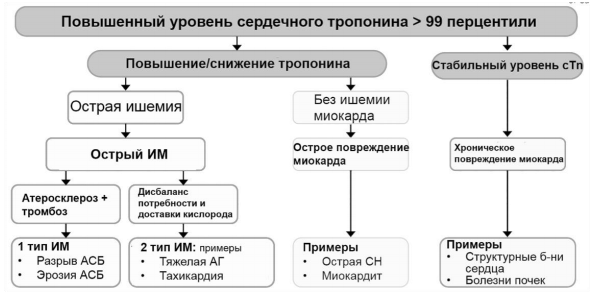

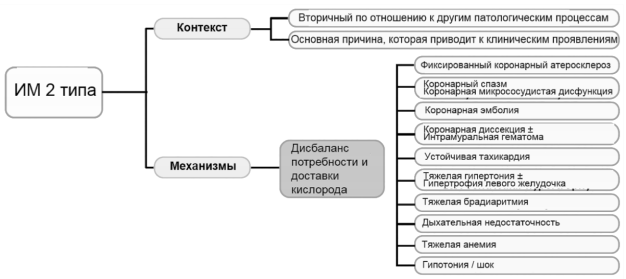

На начальном периоде диагностики ОКС очень важно различать ИМ 1 типа и ИМ 2 типа, не связанный с обострением атеросклероза. Не менее актуально дифференцировать ИМ (ишемическое повреждение) от не ишемического повреждения. Если фиксируется увеличение уровня маркеров повреждения при повторном определении речь идет об остром повреждении миокарда. Стабильно высокий уровня маркеров является признаком хронического повреждения миокарда [2]. Для доказательств ишемической природы повреждения необходимо наличие клинических или инструментальных признаков ишемии (Рис. 3).

Рисунок 3. Причины повреждения миокарда. (модифицировано из Fourth universal definition of myocardial infarction 2018)

Рисунок 4. Основные причины ИМ 2 типа. (модифицировано из Fourth universal definition of myocardial infarction 2018)

Целый ряд заболеваний протекает с клинической картиной, напоминающей ОКС. Необходимо знать особенности клинической картины этих заболеваний, основные методы их диагностики. Ниже перечислены основные заболевания, с которыми приходится дифференцировать ОКСпST.

Расслаивающая аневризма аорты обычно начинается с приступа интенсивной боли в грудной клетке с иррадиацией в спину, часто похожей на боль при ИМ. При физикальном исследовании можно обнаружить грубый систолический шум на аорте, проводящийся на сонные артерии. При распространении расслоения до подключичных артерий отмечают асимметрию пульса. На ЭКГ признаков ишемии миокарда, как правило, не обнаруживают. В редких случаях в патологический процесс могут быть вовлечены устья коронарных артерий, и в этих ситуациях дифференциальная диагностика бывает особенно затруднена, [2] поскольку развивается типичный ангинозный приступ, а на ЭКГ возникают признаки ИМ. При малейших подозрениях на расслоение аорты показаны ЭхоКГ и/или КТ, МРТ. Важность дифференциальной диагностики между ИМ и расслоением аорты определяется также тактикой лечения, поскольку для эффективного лечения ИМ необходима ТЛТ, которая абсолютно противопоказана при расслоении аорты.[2]

Острый перикардит. Часто перикардиту предшествует простудное заболевание. Больные жалуются на боль в левой половине грудной клетки, связанную с дыханием и усиливающуюся на вдохе, зависящую от положения тела, обычно колющего, режущего характера, иногда по интенсивности сопоставимую с болевым синдромом при ИМ. При аускультации отмечают шум трения перикарда. На ЭКГ выявляют элевацию сегмента ST во многих отведениях (стандартные, грудные), имеющую конкордантный характер (в одном направлении с комплексом QRS). Патологических зубцов Q и комплексов QS нет. Возможно повышение показателей маркеров повреждения миокарда из-за повреждения субэпикардиальных зон миокарда. Иногда приходится исключать ОКС на основании КАГ [2].

При ТЭЛА боль часто бывает острой, плевритического характера и сопровождается одышкой, иногда кровохарканьем. При физикальном исследовании следует обратить внимание на состояние вен нижних конечностей (возможный источник эмболии). При аускультации в легких в первые сутки развития ТЭЛА можно не выслушать патологических изменений, однако при развитии инфарктной пневмонии появляются хрипы, ослабление дыхания. При рентгенографии органов грудной клетки до развития пневмонии отмечают обеднение сосудистого рисунка. На ЭКГ выявляют признаки перегрузки правых отделов сердца (феномен Q3–S1, блокада ПНБГ, P-pulmonale). Подтвердить диагноз можно с помощью вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии легких, КТ с контрастированием легочных артерий (основной метод). Иногда проводят ангиографию легочных артерий. В большинстве случаев удается обнаружить источник тромбов. Признаком внутрисосудистого тромбообразования является повышение уровня D-димера. Этот анализ может быть использован в качестве скрининг-теста. Если уровень D-димера в пределах нормы, диагноз ТЭЛА маловероятен [2].

Острый миокардит. Иногда миокардиту предшествует простудное заболевание. Острый миокардит по сравнению с ИМ, как правило, развивается в более молодом возрасте. Болезнь может манифестировать с боли в грудной клетке. На ЭКГ возможно снижение амплитуды зубца R в грудных отведениях (даже комплексы QS), однако типичную для ИМ динамику изменений на ЭКГ наблюдают редко, и обычно она бывает связана с сопутствующим коронаритом. Для постановки правильного диагноза часто приходится проводить КАГ, при которой у больных миокардитом, как правило, не выявляют признаков выраженного коронарного атеросклероза.

Кардиомиопатия Такоцубо, стрессовая кардиопатия (от японского «такоцубо» — ловушка для осьминога) - транзиторное шарообразное расширение верхушки левого желудочка. Кардиопатия Такоцубо чаще всего манифестирует в виде ангинозного приступа. На ЭКГ могут элевации сегмента ST, иногда ишемические изменения ЭКГ отсутствуют. Основа диагноза – отсутствие ангиографических изменений в коронарных артериях в сочетании с верхушечным акинезом/дискинезом. Другая особенность - несоответствие между большой зоной поражения и незначительным повышением/отсутствием повышения уровня маркеров повреждения. Заболевание чаще встречается у женщин и, как правило, развивается после большого эмоционального напряжения. Функция левого желудочка обычно полностью восстанавливается в течение нескольких дней или недель. Этиология неизвестна, ведущую роль отводят вазоспазму и нарушению микроциркуляции.

Таблица 10.

Дифференциальная диагностика острого коронарного синдрома при наличии острой боли в грудной клетке

Дифференциальная диагностика острого коронарного синдрома при наличии острой боли в грудной клетке

|

Сердечные

|

Легочные

|

Сосудистые

|

Желудочно-кишечные

|

Ортопедические

|

Другие

|

|

Миокардиты

|

Легочная эмболия

|

Расслоение аорты

|

Эзофагит, рефлюкс

спазм |

Скелетно-мышечные

заболевания |

Тревожные расстройства.

|

|

Кардиомиопатииа |

(Напряженный) пневмоторакс

|

Симптомная аневризма аорты

|

Язва желудка, гастриты,

панкреатиты |

Травма сердца

|

Герпес Zoster |

|

Тахиаритмии

|

Бронхиты, пневмонии

|

Инсульт

|

Холециститы

|

Повреждение мышц,

воспаление |

Анемия

|

|

Острая сердечная

недостаточность |

Плевриты

|

|

|

Остеохондроз

|

|

|

Гипертонические кризы |

|

|

|

Патология шейного отдела позвоночника

|

|

|

Стеноз

аортального клапана |

|

|

|

|

|

|

Кардиомиопатия

такоцубо |

|

|

|

|

|

|

Коронарный

спазм |

|

|

|

|

|

|

Травма сердца

|

|

|

|

|

|

Диагностический алгоритм: (схема1)

(Рекомендации Европейского общества кардиологов по ведению пациентов с острым коронарным синдромом без стойкого подъема ST)

Лечение (амбулатория)

Тактика лечения на амбулаторном уровне:

В амбулаторных условиях лечение не проводится.

Лечение (стационар)

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ.

К основным стратегиям восстановления коронарного кровообращения относятся:

1) механическая реперфузия - чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) (см. стр 85);

2) фармакологическая реперфузия - догоспитальный и госпитальный тромболизис;

3) фармакоинвазивное лечение - тромболизис с последующей ранней ангиографией и механическим вмешательством, если оно показано.

1) механическая реперфузия - чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) (см. стр 85);

2) фармакологическая реперфузия - догоспитальный и госпитальный тромболизис;

3) фармакоинвазивное лечение - тромболизис с последующей ранней ангиографией и механическим вмешательством, если оно показано.

Тромболитическая терапия

Троболитическая терапия (ТЛТ) — основной патогенетический метод лечения ИМпST. Тромболитические препараты способны устранить тромб, разрушая фибрин, образующий его основу. С помощью ТЛТ удается восстановить коронарную перфузию у 50–85% больных ИМ. Основной фактор, определяющий эффективность ТЛТ - время начала терапии. Чем раньше начата терапия и, соответственно, восстанавливается коронарный кровоток, тем больше польза от ТЛТ. Если ТЛТ проводят в течение первого часа от начала развития ИМ, эффект максимальный - до 30% ИМ могут быть «прерваны» [4]. По данным многих исследований, ТЛТ эффективна, если ее проводят в течение 12 ч ИМ. Максимально эффективна ТЛТ в первые 2-3 часа от начала симптомов ИМ. С 13 ч до 18 ч польза незначительна и недостоверна (снижение летальности до 1%), после 18 ч смысл в проведении ТЛТ отсутствует полностью [4]. Исключение составляют случаи, когда после 12 ч у больного сохраняется ангинозный приступ или тяжелая сердечная недостаточность. Тогда позднее проведение ТЛТ оправдано [4].

Если тромболитик активирует как свободный, так и связанный с фибрином плазмин, его принято называть фибрин-неспецифичным. Такими были первые тромболитики — стрептокиназа, урокиназа. Следующие поколения тромболитиков преимущественно влияют на плазмин, связанный с фибрином. Их называют фибрин-специфичными. Сегодня для лечения ИМпST в РФ используют тенектеплазу, альтеплазу, проурокиназу, стафилокиназу и стрептокиназу. Последняя является чужеродным белком и потенциально может приводить к аллергическим реакциям. Первые 4 препарата – производные активатора плазминогена тканевого или урокиназного типа. Это модифицированные белкичеловека и их преимущества заключаются в отсутствии антигенных свойств, которые позволяют повторно вводить эти препараты, если в этом возникает необходимость. Фибрин-специфические тромболитики реже вызывают аллергические реакции, при их использовании выше частота реперфузии, поэтому они являются предпочтительными по сравнению с препаратами первого поколения [4]. Основные характеристики тромболитиков и способ их применения представлены в приложении.

Если тромболитик активирует как свободный, так и связанный с фибрином плазмин, его принято называть фибрин-неспецифичным. Такими были первые тромболитики — стрептокиназа, урокиназа. Следующие поколения тромболитиков преимущественно влияют на плазмин, связанный с фибрином. Их называют фибрин-специфичными. Сегодня для лечения ИМпST в РФ используют тенектеплазу, альтеплазу, проурокиназу, стафилокиназу и стрептокиназу. Последняя является чужеродным белком и потенциально может приводить к аллергическим реакциям. Первые 4 препарата – производные активатора плазминогена тканевого или урокиназного типа. Это модифицированные белкичеловека и их преимущества заключаются в отсутствии антигенных свойств, которые позволяют повторно вводить эти препараты, если в этом возникает необходимость. Фибрин-специфические тромболитики реже вызывают аллергические реакции, при их использовании выше частота реперфузии, поэтому они являются предпочтительными по сравнению с препаратами первого поколения [4]. Основные характеристики тромболитиков и способ их применения представлены в приложении.

Показания к назначению тромболитической терапии

ТЛТ показана больным с болевым синдромом или дискомфортом в грудной клетке продолжительностью более 20 мин, не купируемым после приема нитратов или в покое при давности заболевания менее 12 ч и наличии на ЭКГ одного из нижеперечисленных признаков.

-

ЭКГ критериями для начала реперфузионной терапии являются предположительно вновь возникшие стойкие подъемы сегмента ST в точке J в двух смежных отведениях >= 0,1 мВ во всехотведениях, кроме V2-V3, где подъем ST должен быть >=0,2 мВ у мужчин >=40 лет, 0,25 мВ у мужчин <40 лет, или >= 0,15 мВ у женщин.

-

Остро возникшая блокада ЛНПГ (или предположительно остро возникшая), затрудняющая анализ сегмента ST.

-

Депрессия сегмента ST в передних прекардиальных отведениях в сочетании в высоким зубцом R и подъемом сегмента ST в дополнительных прекардиальных отведениях V7–V9.

Противопоказания к тромболитической терапии

Короткая успешная реанимация не является противопоказанием к ТЛТ. Продолжительная или травматичная, но успешная реанимация увеличивает риск геморрагических осложнений и является относительным противопоказанием к тромболизису. В таблице 8 представлены абсолютные и относительные противопоказания к тромболитической терапии.

Таблица 11.

Противопоказания к тромболитической терапии

Противопоказания к тромболитической терапии

|

Абсолютные

|

|

Геморрагический инсульт или инсульт неизвестного происхождения любой давности

|

|

Ишемический инсульт в предыдущие 6 мес.

|

|

Травма или опухоли головного мозга, артериовенозная мальфармация

|

|

Большая травма/операция/травма головы в течение предыдущего месяца

|

|

Желудочно-кишечное кровотечение в течение предыдущего мес.

|

|

Периодические кровотечения (исключая месячные)

|

|

Диссекция аорты

|

|

Некомпрессируемые пункции в течение последних 24 ч (биопсия печени, люмбарная пункция)

|

|

Относительные

|

|

Транзисторная ишемическая атака в течение предыдущих 6 мес.

|

|

Оральная антикоагулянтная терапия

|

|

Беременность или 1 неделя после родов

|

|

Резистентная гипертония (САД ≥180 мм рт.ст. и/или диастолическое АД >110 мм рт.ст.)

|

|

Тяжелое заболевание печени

|

|

Инфекционный эндокардит

|

|

Обострение язвенной болезни

|

|

Продолжительная или травматичная реанимация

|

Осложнения тромболизиса

Тромболитическая терапия в первые сутки сопряжена с риском развития церебрального кровоизлияния. Пожилой возраст, низкий вес, женский пол, цереброваскулярные заболевания в анамнезе и артериальная гипертензия при поступлении являются важными предикторами внутричерепного кровоизлияния. Частотавнутричерепных кровоизлияний составляет 0,9-1,0% [4]. В исследовании STREAM исходный риск внутричерепного кровоизлияния у пациентов старше 75 лет был снижен после коррекции протокола введения тенектеплазы с уменьшением дозы на 50%. Данные ряда исследований свидетельствуют о том, что большие нецеребральные кровотечения имели место у 4-13% пациентов [4]. Чаще всего источник кровотечений — места пункции сосудов, далее следуют желудочно-кишечный тракта и почки. Возможны и забрюшинные кровотечения в паранефральную клетчатку и по ходу подвздошно-поясничной мышцы, особенно при проведении ангиографии доступом через бедренную артерию. Для профилактики кровотечений следует избегать пункции некомпрессируемых артерий, а также не делать внутримышечных инъекций без крайней необходимости. Всем больным с язвенным анамнезом превентивно назначают блокаторы протонного насоса. При появлении признаков тяжелого кровотечения, сопровождаемого большой кровопотерей и нарушениемгемодинамики, необходимо экстренно предпринять ряд мер. Прежде всего, отменяют всю антикоагулянтную, антиагрегантную терапию, прекращают введение тромболитика. Быстро определяют показатели коагулограммы: протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время, уровень фибриногена, количество тромбоцитов. В качестве средств, нейтрализующих действие ТЛТ, вводят 10 ЕД криопреципитата, повышающего уровень фибриногена и VIII фактора, а также свежезамороженную плазму в качестве источника V и VIII факторов и плазмозамещающего раствора. Также назначают ингибитор плазминогена аминокапроновую кислоту по следующей схеме: внутривенно капельно 4–5 г, растворенных в 250 мл 0,9% раствора натрия хлорида, в течение часа, затемпри необходимости по 1 г (в 50 мл) каждый час в течение 8 ч или до полной остановки кровотечения. Больным, находящимся на терапии НФГ, дополнительно вводят протамина сульфат из расчета 1 мг на 100 ЕД гепарина [2].

При применении стрептокиназы может возникать гипотония, редко возможны выраженные аллергические реакции, поэтому следует избегать повторного ее использования.

Оценка достижения реперфузии инфаркт связанной артерии (ИСА) [2]

Для точной оценки достижения и степени коронарной реперфузии идеально подходит прямая визуализация - коронарная ангиография (КАГ). Согласно современным рекомендациям, даже после успешной (по косвенным признакам) ТЛТ, в течение 24 ч от начала заболевания проводят КАГ. Поэтому в специализированных центрах есть возможность у большинства больных достоверно судить об эффективности ТЛТ. КАГ позволяет не только констатировать факт реперфузии, но и оценить ее степень. В рамках исследования TIMI-I была разработана ангиографическая классификация степени восстановления коронарного кровотока.

Таблица 13.

Степени коронарного кровотока по критериям TIMI.

Степени коронарного кровотока по критериям TIMI.

|

0-степень. Отсутствие перфузии.

1-степень. Минимальная коронарная перфузия. Контраст проходит дистальнее места обструкции, однако дальше не поступает. Заполнение дистального русла отсутствует. Отсутствие антеградного поступления. 2-степень. Неполная коронарная перфузия. Полное контрастирование коронарной артерии дистальнее места обструкции. Однако отмечают задержку заполнения дистального русла и/или замедление пассажа контрастного вещества дистальнее зоны поражения (в сравнении с кровотоком в неизмененной артерии). 3-степень. Нормальная коронарная перфузия. Антеградный кровоток и вымывание контраста дистальнее места обструкции не отличаются от таковых в непораженном сосуде. При 0–1 степени коронарной перфузии тромболизис считают неудавшимся. 2–3 степени реперфузии говорят об успешном тромболизисе. |

Наблюдения показали, что ТЛТ успешна у 60–85% больных, идеальная реперфузия (3 степень по TIMI) — от 50 до 60% больных. Существует четкая прямая зависимость между степенью восстановления перфузии и прогнозом у больных ИМ.

О наличии реперфузии свидетельствует снижение сегмента ST >50% от исходного в отведении, где его подъем был максимальным, через 60-90 мин от начала ТЛТ. В таких случаях вероятность полного восстановления кровотока (TIMI 3) достигает 80%. Именно эти ЭКГ-критерии положены в основу определения тактики лечения больных с ОКСпST. Если через 60-90 мин отсутствуют критерии реперфузии, показана экстренная КАГ и реваскуляризация.

Таблица 14

[2, https://cardio-eur.asia/media/files/clinical_recommendations/Eurasian_clinical_guidelines_for_the_diagnosis_and_treatment_of_acute_coronary_syndrome_with_ST_segment_elevation_(ACSpST)_rus_2019.pdf]

[2, https://cardio-eur.asia/media/files/clinical_recommendations/Eurasian_clinical_guidelines_for_the_diagnosis_and_treatment_of_acute_coronary_syndrome_with_ST_segment_elevation_(ACSpST)_rus_2019.pdf]

|

Рекомендации

|

Класс

|

Уровень

|

|

ТЛТ проводится в первые 12ч от начала ИМ при невозможности выполнить пЧКВ в течение 120 мин от постановки диагноза ИМпST.

|

I

|

A

|

|

ТЛТ проводится с 12 до 24ч от начала ИМ при сохраняющейся ишемии, большой зоне поражения миокарда, гемодинамической нестабильности.

|

IIa

|

B

|

|

Если выбрана стратегия реперфузии с помощью ТЛТ, ее следует проводить незамедлительно, лучше на догоспитальном этапе

|

I

|

A

|

|

Предпочтительными являются фибрин- специфические тромболитики (альтеплаза, тенектеплаза, проурокиназа, стафилокиназа)

|

I

|

A

|

Феномен «NO-REFLOW»

Под феноменом no-reflow (в переводе с английского дословно: «нет восстановления кровотока») понимают отсутствие клинических и инструментальных признаков коронарной реперфузии, несмотря на восстановление проходимости артерии в области окклюзированной АСБ. На основании ангиографических данных можно выделить два варианта no-reflow. В первом случае наблюдают полное восстановление кровотока (TIMI- 3). Чаще наблюдают второй вариант: кровоток по инфаркт-связанной артерии неудовлетворительный (TIMI-1–2). Нарушение кровотока на уровне мелких артерий можно зафиксировать с помощью контрастной ЭхоКГ и контрастной КТ или МРТ, изотопных методов. Косвенными признаками no-reflow являются сохранение ангинозного приступа и отсутствие или минимальное снижение сегмента ST на ЭКГ. В основе no-reflow лежат разные механизмы: дистальная эмболизация фрагментами тромба и атероматозными массами, дисфункция, тромбоз и повреждение мелких артерий, вазоконстрикция на уровне мелких артерий, реперфузионное повреждение миокарда и т.д. Частота выявления феномена no-reflow варьирует в зависимости от диагностических критериев. 4% до 12–25%.Изучались различные лечебные подходы, уменьшающие проявления феномена no-reflow, но они оказались неэффективными.

Реперфузионное повреждение миокарда

Реперфузионное повреждение (РП) - патологический процесс, возникающий при восстановлении кровотока в ишемизированном миокарде, приводящий к миокардиальной, электрофизиологической и сосудистой дисфункции. Клиническими проявлениями реперфузионного повреждения могут быть:

-

реперфузионные аритмии;

-

систолическая дисфункция;

-

расширение зоны инфаркта вследствие гибели кардиомиоцитов.

Основываясь на механизмах РП, проводились попытки терапевтической защиты сердца. Для этой цели пытались использовать аденозин, глюкозо-инсулино-калиевую смесь, доноры оксида азота, ингибиторы эндотелина, ингибиторы Na+, K+-АТФазы, блокаторы системы комплемента и т.д. Существенного влияния на РП эта терапия не оказала.

Лечение.

Лекарственная терапия.

Лекарственная терапия.

Кислородотерапия. Обезболивание. Седация.

Кислородотерапия не только не приносит пользы больным с неосложненным ИМ, но даже может быть вредной, что предположительно обусловлено увеличением повреждения миокарда. Кислородотерапия показана больным с гипоксемией (SaO2 <90% или PaO2 <60 мм.рт.ст.). Дыхание кислородом проводят через носовые катетеры со скоростью 2-8 л/мин. Контролируют насыщение крови кислородом с помощью измерения сатурации.