Конго-Крымская геморрагическая лихорадка: протокол диагностики и лечения

Версия: Клинические протоколы 2024 (Узбекистан)

Версия: Клинические протоколы 2024 (Узбекистан)

Общая информация

Краткое описание

Приложение

к приказу № 401

от «25» декабря 2024 года

Министра Здравоохранения Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ МИКРОБИОЛОГИИ, ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Вводная часть

|

ХКТ-10 /11

|

|

|

А 98

А 98.0 |

Другие вирусные геморрагические лихорадки, не классифицированные в других рубриках

Крымская геморрагическая лихорадка (вызванная вирусом Конго) https://mkb-10.com/index.php?pid=471 |

|

XN17V

|

Вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадки

|

|

1D49

|

Геморрагическая лихорадка Крым-Конго

|

|

1D86

|

Вирусная геморрагическая лихорадка, не классифицированная в других рубриках

|

|

1D4Z

|

Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, неуточненные

|

|

|

https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/ru#555874229

|

Дата разработки и пересмотра протокола: 2024 год, дата пересмотра 2027 г. или по мере появления новых ключевых доказательств. Все поправки к представленным рекомендациям будут опубликованы в соответствующих документах.

Ответственное учреждение по разработке данного клинического протокола и стандарта:

Научно-исследовательский институт вирусологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний.

Пользователи протокола:

Врачи общей практики, врачи-вирусологи, врачи/фельдшеры скорой медицинской помощи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, педиатры, акушер-гинекологи, хирурги, гастроэнтерологи, клинические ординаторы, магистры, докторанты медицинских вузов.

Настоящий протокол является основой для внедрения современных методов диагностики и лечения ККГЛ в практику здравоохранения повсеместно.

Категория пациентов в данной нозологии:

дети, взрослые, беременные женщины.

ВВЕДЕНИЕ

Геморрагические лихорадки (ГЛ) — большая группа особо опасных вирусных, природно-очаговых, зоонозных, лихорадящих заболеваний, при которых важным, но необязательным проявлением является геморрагический синдром, который может осложниться мультиорганной недостаточностью, тяжелым шоком с летальным исходом.

Известны более 30 вирусов ГЛ, которые относятся к четырем различным семействам. Для них характерно широкое географическое распространение. Заболевают, в основном, люди проживающие в очагах инфекции, приезжающие сюда туристы (HakanLeblebicioglu, Ozaras, Fletcher, Beeching, &ESCMIDStudyGroupforInfectionsinTravellersandMigrants (ESGITM). 2016), возможны нозокомиальные заражение и угроза применения возбудителей этих инфекций в качестве биологического оружия. Для большинства этих инфекций отсутствует эффективные методы профилактики и лечения.

Из группы ГЛ только ККГЛ регистрируется в РУз [(Мелиев А., Максумов С. С., Каримов З. К., Амбарцумов С. М., Вафакулов Б. Х. (1972). Камилов (2007)] и считается эндемичной для страны. Единичные случаи встречаются ежегодно. Один вероятный случай требует немедленного реагирования эпидемиологов, один подтвержденный случай считается чрезвычайным случаем. Потому что летальность при этой инфекции в мире составляет 5-30%, а по некоторым данным до 60% (Benteetal., 2013). B связи с редкостью ККГЛ в республике большинство мед. работников мало осведомлены, а население, зачастую, вовсе не знает об этом заболевании. Это обстоятельство делает крайне опасными даже единичные случаи этой инфекции, так как она может передаваться человеку при укусе клеща или при контакте с кровью больного.

BO3 (WHO, 2018) разработала план действий по реагированию и противодействию эпидемиям опасных инфекционных заболеваний, которые способны привести к вспышкам в близком будущем, но средства для борьбы с которыми немногочисленны или не существуют. В число 10 определенных ВОЗ как опасные инфекции вошла и ККГЛ. Дорожная карта ВОЗ для исследований и создания продукции против ККГЛ предусматривает разработки каждой эндемичной страной своего плана противодействия с учетом местных условий и усиление международного сотрудничеств.

Определение:

Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. Вирус ККГЛ вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%.

ККГЛ является эндемической в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в азиатских странах к югу от 50-й параллели северной широты – географической границы распространенности клеща, являющегося основным переносчиком.

https://diseases.medelement.com/disease

Классификация

Классификация:

без полостных кровотечений;

с полостными кровотечениями.

Среднетяжелая форма:

без полостных кровотечений;

с полостными кровотечениями.

Легкая форма

легкая форма

Выделяют следующие клинические периоды:

-

предгеморрагический или начальный;

-

геморрагический период соответствует разгару заболевания;

-

реконвалесцентный;

-

отдаленные последствия ККГЛ.

Исходы:

-

выздоровление;

-

летальный исход при развитии острой геморрагии.

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Диагностические критерии

Предположительный случай

Острое заболевание, сопровождающееся высокой лихорадкой и по крайней мере с двумя из следующих признаков:

-

головная боль,

-

ломота в теле,

-

артральгия,

-

слабость,

-

рвота / диарея

-

кровотечения

у человека, который проживает или находился в эндемичном регионе или укус клещ/ контакт с кровью клеща или контакт с кровью/ жидкостью тела инфицированного животного или больного предыдущие 14 дней.

Вероятный случай

Все данные из предположительного случая у человека с:

-

тромбоцитопенией, лейкопенией,

-

хотя бы одним из следующих симптомов (петехии, носовое кровотечение, рвота с кровью, кровь в стуле, экхимозы, кровотечение из десен, неизвестные причины кровотечения,

-

внезапная смерть больного по неизвестной причине, у которого наблюдалось состояние, соответствующее предположительному и вероятному случаю.

-

Выявление методом ПЦР (RT-PCR) РНК вируса ККГЛ в крови больного (цельной крови, сыворотке или плазме), жидкостях тела или тканях.

-

Выявление антител класса IgM к вирусу ККГЛ или 4-х кратное увеличение титра IgG в двух образцах крови, полученных в острый период и в период реконвалесценции.

-

Выявление вирусного антигена в крови.

-

Выявление антигена из патологоанатомического материала иммуногистохимическим методом.

-

Изоляция вируса (хотя данный метод в медицинской практике для диагностики не применяется из-за опасности работы с вирусом).

Диагностика

Методы, подходы и процедуры диагностики

Жалобы и анамнез, в том числе эпидемиологический:

- укус клеща;

- профессиональная деятельность;

- повышение температуры;

- слабость;

- тошнота;

- головная боль;

- рвота;

- миалгия;

- гиперемия лица и шейно-воротниковой зоны;

- геморрагический синдром (носовые кровотечения, кровотечения в ЖКТ, дегтеобразный стул (мелена), геморрагическая сыпь (кожа, слизистые));

- тахикардия ;

- снижение артериального давления;

- одышка;

Источник: Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирининг 2015 йил 23 январдаги “Республикада аҳоли ўртасида ўта хавфли зооантропоноз юқумли касалликларга қарши олиб борилаётган чора-тадбирларни такомиллаштириш тўғрисида” ги 37-сон буйруғи.

Эпидемиологический анамнез:

|

В

|

Основные источники:

Основные особенности эпидемиологии ККГЛ:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/113533/

|

|

В

|

Характерны весенне-летняя сезонность (апрель-август) и определенный профессиональный состав больных (пастухи, доярки, скотники, владельцы индивидуального поголовья, лица, занятые в забое скота, в полеводческих и других сельскохозяйственных работах). https://crb.velizh.ru/cr/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0 %B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D 1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B 3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D 0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%8 3%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85.pdf

|

|

С

|

Общие эпидемиологические признаки, характерные для КГЛ:

1. Подъем заболеваемости среди людей отмечается в весенне-летний период. 2. Очаги инфекции приурочены к сельской местности со степным и полупустынным ландшафтом. 3. Среди заболевших преобладают профессиональные группы риска (чабаны, доярки, скотники, владельцы индивидуального поголовья, лица, занятые в полеводческих работах). 4. Ведущий механизм заражения людей является трансмиссивный при укусе клещами. 5. Передача вируса ККГЛ человеку гемоконтактным путем при уходе или оказании медицинской помощи больным КГЛ определяет возможность развития внутрибольничных очагов инфекции. https://crb.velizh.ru/cr/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0 %B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D 1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B 3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D 0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%8 3%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85.pdf |

Анамнез заболевания:

|

В

|

|

Инкубационный период. При укусе клеща 1–5 дня – максимально 9 дней; при контакте с инфицированными кровью / тканями – 5–7 дней, максимально – 13 дней.

Продолжительность инкубационного периода зависит от ряда факторов – дозы вируса, от иммунных свойств макроорганизма, путей передачи инфекции. Большая доза вируса может привести к резкому сокращению инкубационного периода и высокой вероятности летального исхода.

Предгеморрагический период. Болезнь начинается остро, начинается остро, с подъема температуры тела. Лихорадка – наиболее типичный симптом этой болезни. На фоне высокой температуры появляются и другие симптомы интоксикации – головная боль, слабость, миалгия, тошнота/рвота, иногда диарея, гиперемия лица и шейно- воротниковой зоны. Этот период ККГЛ длится 3–5 дней. Самую большую сложность в диагностике в ранний период болезни составляет отсутствие специфических для ККГЛ симптомов. Имеющиеся симптомы напоминают ОРВИ или кишечные инфекции. Только наличие таких эпидемиологических факторов, могут позволить медицинскому работнику предположить ККГЛ у больного с указанными выше симптомами, изолировать больного и назначить лабораторное исследование на эту инфекцию.

Геморрагический период. В среднем через 3–6 дней от начала болезни появляются геморрагические проявления. На фоне сильной интоксикации и лихорадки появляются петехиальная сыпь, кровоизлияние в конъюнктиву, кровоточивость десен, слизистых и на коже, чаще на верхней половине туловища, на местах инъекции, экхимозы.

Чем тяжелее состояние больного, тем быстрее проявляется и прогрессирует геморрагический синдром. У больных отмечается кровавая рвота, рвота кофейной гущей, носовое кровотечение, мелена на 4-5 день болезни, гематурия. У женщин возможно кровотечение из матки, особенно в период родов или после родового периода, и которое приводит к частым диагностическим ошибкам.

Возможны внутреннее, невидимое, кровотечение: в плевральную, брюшную полость, внутричерепное. Геморрагии – петехии, экхимозы и угрожающее жизни профузное кровотечение наиболее выражены именно при ККГЛ, чем при других геморрагических лихорадках.

Желудочно-кишечное кровотечение и кровоизлияние в мозг – наиболее частые причины летального исхода.

Осложнения со стороны сердца и легких может иметь место. При этом наблюдается острый респираторный дистресс-синдром, который проявляется влажными хрипами, кашель с кровянистыми выделениями, резкая одышка.

Тяжелые и смертельные случаи ККГЛ связаны с нарушениями функции сердца. Гепато- и спленомегалия отмечается у 20–40%.

Но не характерны иктеричность и гипербилирубинемия. В результате гепатита нарушается синтез факторов коагуляции, фибриногена, плазминогена, снижению альбумина и трансферрина. Признаки нарушения деятельности ЦНС проявляются в виде сильной головной боли, инверсии сна, бредового состояния, энцефалопатии. Возможны кровоизлияния в мозг.

ККГЛ без геморрагических проявлений. Эта форма инфекции протекает преимущественно в легкой форме, иногда в среднетяжелой. Для нее характерна невысокая и непродолжительная температура, относительно легко переносимые симптомы интоксикации. Могут доминировать лишь гастроинтестинальные симптомы. Со стороны общеклинических лабораторных исследований не удается выявить какие-либо характерные для ККГЛ признаки.

Диагностика представляет сложную задачу, так как больные дет могут переносить болезнь на ногах и не обращаются к врачам. Выявить таких больных можно лишь при расследовании вспышек ККГЛ, при лабораторном обследовании контактных.

Субклиническая форма. Форма ККГЛ без геморрагических проявлений протекает в легкой форме, иногда в среднетяжелой. Для нее характерна невысокая и непродолжительная температура, относительно легко переносимые симптомы интоксикации, гастроинтестинальные расстройства.

В 80 % случаев ККГЛ может протекать бессимптомно.

На это может указывать тот факт, что в популяции имеются люди имеющие антитела к ККГЛ, но отрицающие перенесенное ранее заболевания.

ККГЛ у детей. Публикации о ККГЛ у детей немногочисленны. Проанализированные работы по изучению клиники и последствий ККГЛ у детей показали, что клиника этой инфекции такая же у детей как у взрослых, однако летальность у детей оказалась существенно выше в Иране, чем в Турции.

ККГЛ у беременных. В литературе ограничено число статей о ККГЛ у беременных. В них отмечается, что болезнь весьма опасна для беременных, внутриутробная, неонатальная смерть достигает до 58 %, а материнская до 34 %. Вертикальная передача инфекции неизвестна. Это форма тяжелой преэклампсии, при которой помимо гипертонии и почечной дисфункции, имеются признаки гемолиза, увеличение активности трансаминаз, поражение печени и тромбоцитопения. Причина этого синдрома неизвестна. Он развивается на 28–36 нед. беременности примерно у 4–10 % женщин с тяжелой преэклапсией или эклапсией в конце беременности или вскоре после родов. Признаки данного синдрома: слабость, задержка жидкости, отеки, головная боль, тошнота, боль в животе, рвота, ухудшение зрения, кровотечение из носа, судороги. Также возможны ДВС, отслойка плаценты и недостаточность. Все эти симптомы напоминают ККГЛ. При ККГЛ гемолитической анемии не бывает, имеется лихорадка, геморрагический синдром и в анамнезе укус клеща, контакт со скотом, в крови выявляется РНК вируса / антитела к вирусу.

Учитывая избирательно тяжелое течение у беременных гепатита Е и эндемичность нашей страны по этому типу гепатита необходимо его дифференцировать с ККГЛ. Повышение активности трансаминаз, увеличение печени, тошнота, рвота, энцефалопатия, геморрагии, тромбоцитопения, снижение ПТИ характерны для тяжелого течения гепатита Е у беременных, и он в 20–40 % может привести к летальному исходу. Гепатит Е передается главным образом через инфицированную воду, болеют чаще женщины из сельских районов, быстро прогрессирует желтуха, диспепсические проявления. В отличии от ККГЛ у них в анамнезе отсутствует укус клеща, и при ККГЛ быстро нарастает геморрагические проявления на фоне лихорадки, которые не характерны для гепатита Е. При гепатите Е в крови выявляются анти-HEV IgM и РНК вируса гепатита Е.

Медицинские работники акушерско-гинекологического отделения в эндемичных регионах должны быть осведомлены о ККГЛ и принимать стандартные меры предосторожности при работе с женщинами, больными ККГЛ.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971207001993https://journals.tubitak.go v.tr/medical/vol44/iss1/28/ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166354213001939 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166354204001639?via%3Dihub https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jdv.12145 https://link.springer.com/article/10.1186/s13256-018-1665-4 https://journals.lww.com/pidj/FullText/2008/06000/Clinical_and_Epidemiologic_Features_of.18.aspx

https://link.springer.com/article/10.1007/s00705-016-3162-7 https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/vbz.2013.1297 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971206000324

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971207001993 https://journals.tubitak.gov.tr/cgi/viewcontent.cgi?article=3101&context=medical https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971208014926 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166354204001639?via%3Dihub https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2094967/ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166354204001639?via%3Dihub https://journals.lww.com/pidj/FullText/2008/06000/Clinical_and_Epidemiologic_Features_of.18.aspx

https://link.springer.com/article/10.1007/s00705-016-3162-7 https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/vbz.2013.1297 https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3372330/ https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2334-9-35

Физикальное обследование

|

С

|

-гиперемия и одутловатость лица;

-гиперемия верхней части шеи и плечевого пояса (симптом «капюшона»); -инъекция сосудов склер; -умеренная гиперемия зева; -положительные симптомы «щипка», «жгута»; -формирование постиньекционных гематом; -геморрагическая сыпь на коже и слизистых в виде петехий с наиболее частой локализацией на верхних и нижних конечностях, в аксиллярных областях, в местах давления одеждой; -кровоточивость десен или слизистых полости рта; -кровотечения (носовые, маточные, желудочно-кишечные, почечные, легочные); -увеличение печени характерно на 3-5 день болезни; -в разгар заболевания отмечается: брадикардия до 40 в минуту, гипотония, приглушенность сердечных тонов. https://crb.velizh.ru/cr/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0 %B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D 1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B 3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D 0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%8 3%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85.pdf |

Критерии степени тяжести КГЛ (оцениваются по выраженности симптомов интоксикации и выраженности гемморагического синдрома):

|

Признак

|

Легкая степень тяжести

|

Средняя степень тяжести

|

Тяжелая степень тяжести

|

|

Выраженность интоксикации

|

Легкая или умеренная выраженность

|

Умеренно или значительно выражена

|

Значительно выражена

|

|

Выраженность лихорадки

|

Повышение температуры до 38-

38,5ОС или нормальная |

Повышение температуры более 38,5-39,5ОС

|

Повышение температуры более 39,5ОС

|

|

Выраженность геморрагического синдрома

|

Отсутствует

|

Отсутствует или умеренно выраженные кровотечения, геморрагии на коже и слизистых, микрогематурия

|

Массивные кровотечения, с развитием ДВС синдрома, выраженные геморрагии на коже и слизистых, микрогематурия

|

|

https://crb.velizh.ru/cr/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8% D1%8F/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20% D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1% 87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B E%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1

%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85.pdf |

|||

Лабораторные исследования

Своевременная диагностика заболевания, прогнозирование ГС и адекватная терапия во многом определяют благоприятный исход заболевания. Лабораторная оценка клинических проявлений КГЛ проводится гематологическими, биохимическими, гемостазиологическими лабораторными тестами. Подтверждение диагноза осуществляется вирусологическими, серологическими и молекулярно-генетическими методами.

Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на стационарном уровне:

-определение группы крови;

-определение резус-фактора;

-общий анализ крови;

-общий анализ мочи;

-коагулограмма;

-биохимический анализ крови (общий белок, альбумин, билирубин, АлТ, АсТ, ЛДГ);

-анализ кала на скрытую кровь с целью выявления внутрикишечного кровотечения;

-определение антигена вируса(Ag), антител IgM, IgG методом ИФА;

-определение РНК вируса ККГЛ методом ПЦР;

-определение антигена вируса в патологоанатомическом материале иммуногистохимическим методом.

Основная лабораторная диагностика:

Специфические лабораторные методы (уровень доказательств: А)

Лабораторная диагностика КГЛ основана на специфической индикации возбудителя ККГЛ или антител к нему. При исследовании материала от больных КГЛ используются следующие методы:

1. серологический - ELISA (твердофазный иммуноферментный анализ);

2. молекулярно-генетический - ОТ-ПЦР (полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией);

3. вирусологический метод.

Иммуноферментный анализ крови:

|

В |

Рекомендуется всем пациентам с подозрением ККГЛ проведение серологических исследований определения антител и антигенов ККГЛ методом иммуноферментного анализа для подтверждения этиологического фактора заболевания как критерий установления диагноза ККГЛ.

|

|

Комментарии: в периоде разгара: выявление антигена вируса или антител IgM методом ИФА;

-в стадии реконвалесценции или недавно перенесенном заболевании, произошедшем в течение нескольких предыдущих месяцев: выявление антител (IgM + IgG); -при инфекции, перенесенной в течение последних двух лет: высокие титры IgG (при отрицательных IgM); -при давней инфекции, перенесенной более двух лет назад: низкие титры IgG (при отрицательных IgM). https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE- %D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F- %D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0% B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F- %D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-2018/16177 |

Лабораторная диагностика КГЛ включает проведение:

- диагностических исследований клинического материала от людей с подозрением на заболевание КГЛ, умерших с подозрением на заболевание КГЛ и от лихорадки неясного генеза на эндемичных по КГЛ территориях;

- лабораторных исследований полевого материала, собранного в природных биотопах КГЛ (клещи, мышевидные грызуны, птицы семейства врановых, сыворотка крови сельскохозяйственных животных) для изучения циркуляции вируса ККГЛ на данной территории.

https://docs.cntd.ru/document/1200096192

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) в режиме реального времени:

|

А |

Рекомендуется определение РНК вируса ККГЛ в крови методом ПЦР, качественное исследование образцов крови пациентов с подозрением на ККГЛ как критерий для ранней диагностики.

|

|

Комментарии: ПЦР позволяет выявить РНК вируса в сыворотке крови. РНКККГЛ начинает обнаруживаться в крови в среднем через 5-7 дней от начало заболевания.

https://docs.cntd.ru/document/1200096192 |

Материалом для исследования на наличие вируса ККГЛ является: цельная кровь, образцы сыворотки и плазмы крови, сгусток крови, секционный материал (печень, легкие, селезенка, почки, головной мозг).

Для ПЦР исследований материал от больных (кровь) забирают в ранние сроки от начала заболевания (до 7 дня), в период вирусемии. Для серологического исследования кровь отбирают дважды – на 5-7 день и на 10-14 день от начала заболевания, в случае необходимости забор крови может быть осуществлен и в более поздние сроки.

Отбор и упаковку проб клинического материала для лабораторного исследования на КГЛ осуществляют согласно действующим методическим указаниям по организации и проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий против КГЛ.

Забор проб для молекулярно-генетического исследования осуществляют в соответствии с действующими методическими указаниями по организации работы при исследованиях методом ПЦР материала, инфицированного микроорганизмами I-II групп патогенности и методическими рекомендациями по забору, транспортировке, хранению клинического материала для ПЦР - диагностики.

Транспортировку проб клинического материала для лабораторного исследования на КГЛ осуществляют согласно действующим методическим указаниям по организации и проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий против КГЛ.

Материал с направлением доставляют специально выделенным транспортом в сопровождении медицинского работника.

Если материал для исследований может быть доставлен в лабораторию в течение 2-4 ч, то его транспортируют в термосе с сухим льдом или термоконтейнере с хладоагентами. Если время доставки материала превышает 4 ч, его замораживают и доставляют в термоконтейнерах с сухим льдом. Биологический материал от больных (трупа) с подозрением на КГЛ отправляют в специализированную лабораторию не позднее 24 часов.

Отбор проб материала от людей (трупов) с подозрением на КГЛ осуществляет медицинский персонал с соблюдением требований противоэпидемического режима (во избежание внутрибольничного заражения) в соответствии с требованиями действующих санитарных правил по безопасности работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности). При заборе крови необходимо использование защитного костюма I типа.

Клинический диагноз КГЛ считают подтвержденным в случаях:

- выделения вируса ККГЛ из крови больного;

- выявления РНК вируса ККГЛ в клиническом материале, взятом на ранних сроках заболевания (в первые 5 - 7 дней);

- обнаружения антител класса IgM в сыворотке крови в титре 1:800 и более (IgM появляются в крови на 5 - 7-й день болезни и достигают максимальных титров на 2 – 3 неделе);

- четырехкратного нарастания титра антител (IgG появляются на 7-10-й день болезни) при исследовании парных сывороток крови на наличие антител класса IgG.

Сравнительная эффективность ПЦР и ИФА в разные периоды ККГЛ

|

ПЦР

|

ИФА

|

|

|

Вирусологический метод.

|

В |

Рекомендуется применяется в основном в исследовательских целях для изучения свойств выделенного штамма вируса.

|

|

Комментарии: работу по выделения вируса необходимо проводить в условиях максималной безопасности. (ВОЗ 2004)

|

Общий анализ крови:

|

С |

Рекомендовано выполнение общего анализа крови (уровень, лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов)

|

|

Комментарии: характерны выраженная лейкопения, тромбоцитопения, повышение СОЭ и гематокрита

|

Исследование системы гомеостаза.

|

В |

Рекомендуется проведения подсчета индекса(SSI) для определения тяжести болезни. Для этого необходимо определить:

1) число тромбоцитов, 2) уровень фибриногена, 3) тромбобластиновое время, 4) наличие кровотечения, 5) сомноленции. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23946218/ |

|

|

Комментарии: Выраженность каждого из этих пяти признаков оценивается по трехбалльной системе. Чем выше будет суммарный индекс, тем чаще отмечается летальность.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23946218/ |

Биохимический анализ крови:

|

С |

Рекомендовано выполнение биохимического анализа крови (исследование уровня общего билирубина, уровня свободного и связанного билирубина, определение активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы (АлАТ, АсАТ).

|

|

|

Комментарии: предлагается использовать показатели биохимического анализа крови не только как признак повреждения печени, но и как дополнительный показатель гипокаугуляции.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001706X24000056 |

|

|

Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ККГЛ выполнение общего анализа мочи для выявления микро и макрогематоурии.

|

|

С

|

Комментарии: Характерные изменения анализа мочи:

- в начальном периоде: незначительная альбуминурия, микрогематурия, цилиндрурия; -в периоде разгара — гематурия https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-2018/16177 |

Анализ на скрытую кровь :

|

С

|

Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ККГЛ

|

|

Комментарии: положительный результат при внутрикишечном кровотечении https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D 1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-2018/16177

|

1. Лейкопения, тромбоцитопения, повышение количества нейтрофильных гранулоцитов, относительный лимфоцитоз, замедленные показатели СОЭ.

2. Умеренное повышение уровня билирубина; повышение активности АЛТ и АСТ до 2-5 норм.

3. Изменения состояния системы гемостаза проявляются, прежде всего, в виде нарушений сосудисто-тромбоцитарного звена (тромбоцитопения, угнетение агрегационной способности Тр), а в последующем – лабораторных признаков развития ДВС-синдрома.

Вышеперечисленные сдвиги зависят от тяжести болезни, наличия ГСи развития полиорганных поражений.

Инструментальные исследования:

ЭКГ:

|

С |

Рекомендуется проведение электрокардиографии (ЭКГ) у пациентов с любыми отклонениями в работе сердечно-сосудистой системы (сердечного ритма, изменением границ и тонов сердца, выявлением шума) с целью предотвращения развития декомпенсации сопутствующей патологии.

|

|

Комментарии: для больных с ККГЛ характерна склонность к брадикардии, при ухудшении состояния, нарастании интоксикации и риске развития прекомы прогностически неблагоприятными признаками являются изменение ритмов сердца, появление приглушения тонов сердца. https://snipchi.ru/updoc/2019/KGL_2019_.pdf

|

УЗИ органов брюшной полости:

|

С |

Рекомендуется всем пациентам с острыми парентеральными вирусными гепатитами выполнение ультразвукового исследования (УЗИ) органов брюшной полости и забрюшинного пространства для диагностики увеличения и изменения структуры печени, увеличения селезенки, исключения сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта.

|

|

Комментарий: характерна гепатомегалия без изменения структуры печени, возможна спленомегалия.

https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/672_1 |

ФГДС:

|

С |

Рекомендуется выполнение фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) пациентам с болями в животе, рвотой «кофейной гущей» для выявления остро возникшей патологии со стороны желудочно-кишечного тракта.

|

|

Комментарий: выполняется для уточнения характера повреждения слизистой пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки.

https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/672_1 |

Рентгенография органов грудной клетки:

|

С |

Рекомендуется выполнение при кровотечениях из носа и глаз.

|

|

Комментарий: проводиться с целью диагностики гемоторакса, пневмонии

https://crb.velizh.ru |

|

С |

КТ головного мозга при подозрении на острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу.

|

|

Комментарий: наличие очагов кровоизлияния

https://crb.velizh.ru |

Показания для консультации специалистов

|

С |

Рекомендуется пациентам с тяжелым и осложненным течением заболевания и имеющим сопутствующую патологию при наличии неотложных состояний консультация:

- анестезиолога-реаниматолога (для определений показаний к переводу в отделение ОРИТ); гематолога (при выраженных гематологических изменениях и геморрагическом синдроме); - кардиолога (при присоединении симптомов миокардита, острой сердечно- сосудистой недостаточности); - невролога (при присоединении явлений менингоэнцефалита, ОНМК); хирурга (при подозрении на перитонит, гемоторакс, гемоперитонеум); пульмонолога (при наличии признаков пневмонии); гинеколога (при беременности: метроррагии). |

|

|

https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0% B3%D0%BE-

%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F- %D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B 3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F- %D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B A%D0%B0-2018/16177 |

Алгоритмы диагностики, алгоритмы подходов к лечению, алгоритмы маршрутизации пациентов

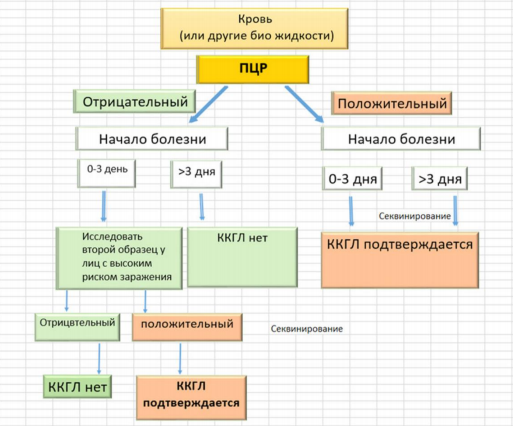

Рисунок 1

Алгоритм диагностики ККГЛ с методом ПЦР

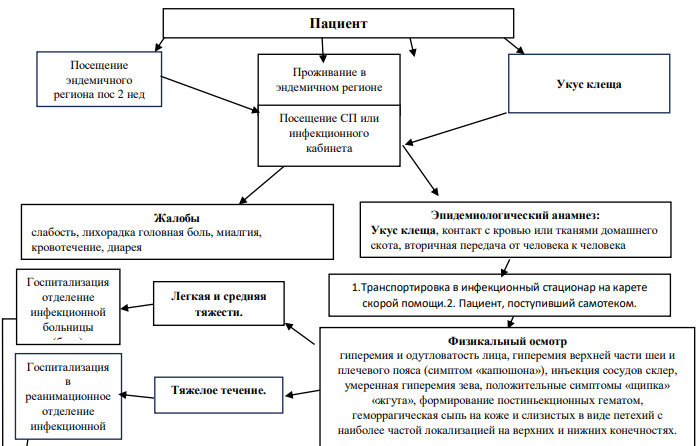

Рисунок 2

Алгортмдиагностики и ведения больных ККГЛ

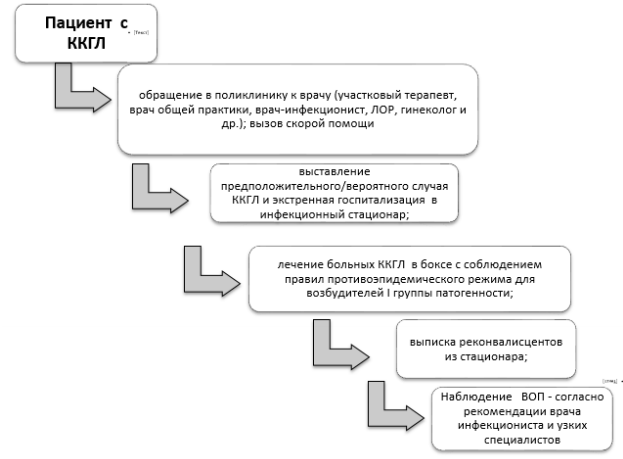

Рисунок 3

Алгоритм диагностики тяжелого течения болезни

https://snipchi.ru/updoc/2019/KGL_2019_.pdf https://crb.velizh.ru/cr/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85.pdf

https://www.cmd-online.ru/upload/iblock/f44/f448b6e43b1f4edaf6ee23de2c3e7aa2.pdf

Рисунок 4

Алгоритм тактика лечения на стационарном уровне

https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0% BE-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0% BE-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0% B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0% B0-2018/16177

Дифференциальный диагноз

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика ККГЛ от других геморрагичесих лихорадок представляет сложную задачу, так как они имеют много сходных черт.

Общая клиническая характеристика вирусных геморрагических лихорадок:

В РУз регистрируется только ККГЛ, остальные виды лихорадки не встречаются на нашей территории. Но они могут быть завезены к нам из эндемичных стран.

ККГЛ необходимо дифференцировать с инфекциями и соматическими болезнями, при которых отмечается геморрагический синдром.

Необходимо дифференцировать с инфекциями, при которых отмечается геморрагический синдром (Тяжелая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом, клещевые риккетсиозы, баррелиоз, желтая лихорадка, лихорадка денге и другие ГЛ). Также есть инфекции, которые могут протекать с геморрагическим синдромом – лептоспироз, менингококковая инфекция, гепатит Е у беременных и др. Клиника указанных инфекций описаны достаточно подробна в соответствующих литературных источниках.

https://books.google.co.uz/books?hl=ru&lr=&id=g-LLEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA212&dq=blumberg+l+enria+d+2014&ots=oG0Y7ylrig&sig=xLTqPuCSzp01q4_T4iMQ4UKssL0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Дифференциальная диагностика КГЛ возможна только с помощью лабораторных методов исследования.

|

Диагностика

|

Основа сравнительной диагностики

|

Инспекции

|

Критерии диагностического исключения

|

|

Грипп и ОРИ

|

Острое начало с высокой лихорадки, симптомов общей интоксикации

|

Обнаружение - специфических антител ИФА;

РНК/ДНК вируса (мазок из носа) в ПЦР |

- сухость и саднение в носоглотке, «заложенность» носа, головные боли, сухой кашель, гиперемия слизистой носа и зева

- лабораторно подтвержденный случай |

|

Вирусный гепатит

|

Острое начало с высокой лихорадки, симптомов общей интоксикации

|

Обнаружение - специфических антител ИФА;

РНК/ДНК вируса (кровь) в ПЦР |

- Снижение аппетита, тошнота, рвота, тяжесть в правом подреберье, потемнение мочи, ахолия кала

- лабораторно подтвержденный случай |

|

Вирусный или бактериальный менинит

|

Острое начало с высокой лихорадки, симптомов общей интоксикации

|

Мазок из носа - бактериологически обнаружение менингококка, ОАК – лейкоцитоз.

|

- упорная головная боль, рвота, не приносящая облегчения, гиперестезия, ригидность затылочных мышц, положительные симптомы Кернига, Брудзинского и т.д.; чаще в холодное время года

- лабораторно подтвержденный случай |

|

Лептоспироз

|

Острое начало с высокой лихорадки, симптомов общей интоксикации

|

Визуальное определение лептоспир с использованием микроскопии, изоляция микроорганизма методом посева на специальных средах, обнаружение ДНК лептоспир, определение АТ IgM и IgG или суммарных АТ к АГ лептоспир.

|

- сильная боль в икроножных мышцах, симптом капюшона с инъекцией сосудов склер

и конъюнктивы, олигоурия, протеинурия, поражение печени - лабораторно подтвержденный случай |

|

Менинггококцемия

|

Высокая лихорадка, симптомы общей интоксикации

|

Спинномозговая жидкость –

микроскопическое исследование, культуральное исследование, выявление ДНК, выявление АГ; мазки из ротоглотки и носа – культуральное исследование; сыворотка крови – выявление АГ, определение специфических АТ |

- звездчатая сыпь, обильная с

тенденцией к прогрессированию и некрозу, гипер-лейкоцитоз; чаще детский возраст, в холодное время года - лабораторно подтвержденный случай |

|

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

|

Высокая лихорадка, симптомы общей интоксикации. Петехиальная сыпь

|

Серологические методы (ИФА, РНИФ, РИА);

ПЦР диагностика РНК возбудителя; УЗИ органов брюшной полости и почек; электрокардиография |

- умеренная интоксикация, незначительные носовые, желудочно- кишечные, маточные кровотечения, олигоурия, массивная протеинурия, азотемия

- лабораторно подтвержденный случай |

|

Омская геморрагическая лихорадка

|

Высокая лихорадка, симптомы общей интоксикации. Петехиальная сыпь

|

Анализы на антитела к флавивирусу и ПЦР-тест для определения РНК возбудителя

|

- мелкоочаговая пневмония и бронхит, менингоэнцефалит

- лабораторно подтвержденный случай |

|

Желтая геморраги- ческая

лихорадка |

Высокая лихорадка, симптомы общей интоксикации. Петехиальная сыпь

|

Общий анализ крови, анализ мочи и печеночных проб, коагуляционный тест, посев крови на гемокультуру и серологические анализы

|

- желтуха, цианоз, врезы на температурной кривой, лейкопения; прибыл из тропических стран

- лабораторно подтвержденный случай |

|

Сыпной тиф

|

Высокая лихорадка, симптомы общей интоксикации. Розеолезно- петехиальная сыпь

|

реакция связывания комплемента (РСК) и реакция непрямой гемагглютинации (РНГА)

|

- появляется на 4-5 день болезни, обильная, одномоментная; положительные симптомы Розенберга, Киари- авцына, Говорова- Годелье

- лабораторно подтвержденный случай |

|

Болезнь Шенлейна- Геноха

|

Геморрагическая пурпура

|

коагулограмма, пределение уровня антистрептолизина- О, IGA в периферической крови;

биопсия тканей пораженного органа или части тела с последующим гистологическим исследованием биоптата. |

- геморрагическая пурпура, пальпируемая, симметричная, при надавливании не исчезает

- лабораторно потвержденный случай |

|

HELLP синдром (у беременных)

|

Симптомы общей интоксикации, гемморагии.

|

Общий и биохимический анализ крови, колалуграмма

|

Общий анализ крови. определяется снижение количества эритроцитов и их полихромазия, деформированные или разрушенные красные кровяные тельца, тромбоцитопения меньше 100×109/л, снижение уровня гемоглобина.

Печеночные пробы. аминотрансферазная активность (АсТ, АлТ) повышена в 12-15 раз (до 500 Ед/л). В 3 раза и больше возрастает активность щелочной фосфатазы. Уровень билирубина в крови превышает 20 мкмоль/л. Концентрации протеинов и гаптоглобина снижены. Оценка системы гемостаза. Уменьшается содержание свертывающих факторов, синтезируемых в печени с участием витамина К, снижен уровень антитромбина III, удлинение тромбинового времени, снижение концентрации фибриногена. |

https://cyberleninka.ru/article/n/differentsialnaya-diagnostika-gemorragicheskoy-lihoradki-krym-kongo-na-sovremennom-etape

https://snipchi.ru/updoc/2019/KGL_2019_.pdf

Осложнения

Осложнения ККГЛ

Летальность варьирует от 5% до 60%.

Ниже приведены основные клинические характеристики и критерии клинического диагноза шока и ДВС-синдрома, которые наиболее часто при ККГЛ приводят к летальному исходу. В связи с этим чрезвычайно важно своевременно распознать и начать реанимационные меры с целью предупреждения развития необратимых изменений в организме больного.

ДВС СИНДРОМ

Для оценки состояния нарушений уровня гемостаза используется набор клинических и лабораторных тестов:

-

проба щипка; проба считается положительной при появлении петехий или кровоподтека в области щипка;

-

проба жгута: проба считается положительной при появлении петехий более 10 в области очерченного круга ниже ямки локтевой вены на 1, 5-2 см после наложения манжеты на плечо с уровнем давления 80 мм рт. ст.

Лабораторные тесты для диагностики ДВС-синдрома

-

Количества Тр.

-

ВСК по Ли-Уайту.

-

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ).

-

Протромбиновое время (ПВ) и протромбиновый индекс (ПИ).

-

Уровень фибриногена (Фг).

-

Тромбиновое время (ТВ).

-

D-димер.

-

Растворимые комплексы фибрина мономерного (РКФМ).

2-я группа исследований представлена наборами дополнительных тестов для разных клинических проявлений нарушений системы гемокоагуляции и фибринолиза. При количестве Тр<150 *109 /л и клинических проявлениях ГС в режиме суточного мониторинга показано проведение дополнительных лабораторных тестов, отражающих гемокоагуляционные нарушения и тяжесть ДВС-синдрома:

-

Антитромбин ІІІ.

-

Протеин С.

-

Протеин S.

-

Плазминоген и ТАП.

-

Время лизиса эуглобулиновых сгустков/ ХIIа зависимый фибринолиз

-

Продукты деградации фибриногна/фибрина (ПДФ)

|

Период

|

Диагностические критерии

|

|

I - начальная стадия гиперкоагуляции и внутрисосудистой агрегации клеток

|

гиперкоагуляции и тромбообразования. Отличается внутрисосудистой агрегацией форменных элементов крови, диссеминированным свертыванием крови с формированием множественных тромбов в микрососудах различных органов и тканей. Фаза кратковременная: до 8-10 мин. Выражены все лабораторные признаки

гиперкоагуляции: уменьшение ВСК, укорочение АЧТВ, снижение уровня протромбина, активация Тр. Одновременно с этим появляются первые начальные признаки потребления факторов свертывания: снижение количества Тр, концентрации антитромбина III, протеина С. Сгусток в пробирке образуется достаточно быстро, но он рыхлый и нестойкий. Важный признак – частое тромбирование иглы или катетера при внутривенной пункции. Результатом нарушения микроциркуляции является развитие ишемии тканей и органов.) |

|

II - стадия прогрессирующей коагулопатии потребления

|

коагулопатия потребления. Вследствие сочетания гиперкоагуляции и начинающейся коагулопатии потребления в коагулограмме могут регистрироваться трудно интерпретируемые разнонаправленные сдвиги нарушений гемостаза с последующим трансформацией гиперкоагуляции в гипокоагуляцию. Клинически в этот период наблюдаются проявления геморрагического диатеза: кровоточивость петехиально-экхимозного типа. Лабораторыне маркеры этой фазы ДВС-синдрома: удлинение ВСК по Ли-Уайту, АЧТВ, ПВ, существенное снижение количества Тр и их дисфункция, снижение уровня Фг, фактора VIII, появление D-димеров, резко положительные тесты паракоагуляции.

|

|

III - критическая стадия вторичного фибринолиза и выраженной гипокоагуляции

|

глубокая гипокоагуляции и активации фибринолиза. Клинически фаза острого ДВС-синдрома характеризуется выраженной полиорганной дисфункции, полной несвертываемостью крови с признаками диффузной кровоточивости. В пробирке сгусток крови не образуется. Резко удлиняется АЧТВ, увеличивается ПВ, снижение ПТИ и уровня АТ-III, повышение уровня ПДФ и D- димеров, выраженная тромбоцитопения с потерей агрегационной способности Тр.

|

|

IV - стадия восстановления

|

Восстановительная отличается дистрофическими, некротическими и геморрагическими поражениями органов и тканей. При благоприятном исходе основные витальные функции и показатели гемостаза постепенно нормализуются.

Следует отметить, что появление лабораторных признаков диссеминированного внутрисосудистого свертывания опережает по времени развитие клинической картины развёрнутого ДВС- синдрома на 10-15 час и даже 1-2 суток. |

https://diseases.medelement.com/disease

Диагностика шока (септического шока) ВОЗ, 2016

Предположительный диагноз – «геморрагическая лихорадка» и плюс:

-

А/Д<90 мм рт. ст. и плюс наличие одного или более из следующих симптомов:

-

пульс > 100 в 1 мин;

-

ЧД > 24 в 1 мин

-

ненормальная температура тела (<36⁰С или >38⁰С).

Обязательные диагностические критерии сепсиса:

-

температура выше 38°С или гипотермия ниже 36°С;

-

тахикардия (ЧСС > 90 в мин.);

-

тахипноэ (ЧД>20 в мин. или раСО2<32 мм рт. ст.);

-

лейкоциты > 12 Х 109/л, или < 4 Х 109/л или незрелые формы более 10 %.

Факультативные диагностические критерии сепсиса:

-

бактериемия / вирусемия ( > 40 % случаев);

-

эндотоксемия (60–80 % случаев);

-

тромбоцитопения (< 100 Х109/л) в 10 % случаев;

-

снижение AT-III< 70 % (в 80 % случаев).

Тяжелый сепсис

Сепсис, связанный с дисфункцией органов, нарушением перфузии или гипотонией:

-

нарушение психического статуса (психоз, делирий, оглушение, сопор);

-

гипоксия: раО2 <75 мм рт. ст.;

-

олигурия (диурез < 30 мл/час);

-

тромбоцитопения или ДВС-синдром;

-

нарушение функции печени.

Гипотония определяется как систолическое АД < 90 мм рт. ст. или снижение систолического АД более чем на 40 мм рт. ст. от исходного при отсутствии других причин гипотонии.

Раннее выявление больных и своевременное начало терапии могут существенно снизить летальность. Запоздалое лечение шока с применением норадреналина увеличивает вероятность летального исхода на 5 % каждый час.

|

Период

|

Диагностические критерии

|

|

Шок 1 степени

|

Лихорадка;

Интоксикация; Возбуждение; Тахикардия; Рвота; Повышение АД. |

|

Шок 2 степени

|

Гипотония (АД – 60–70 мм рт. ст.);

Тахикардия; Гипотермия; Олигоурия; Заторможенность. |

|

Шок 3 степени

|

Гипотония (АД <60 мм рт. ст);

Резкая заторможенность; Тахикардия; Гипотермия; Цианоз; Олигоанурия; Отек легких; Судороги. |

|

Терминальный шок

|

АД и пульс не определяются;

Отсутствие сознания; Выраженный цианоз; Отек легких; Анурия; Геморрагический синдром. |

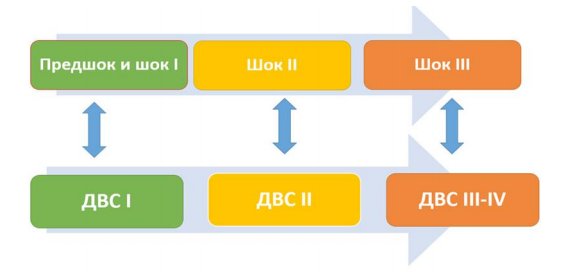

Рисунок 6.

Соответствие стадий шока стадиям ДВС в геморрагический период ККГЛ

https://journals.eco-vector.com/0026-9050/article/view/81892/ru_RU

https://iimmun.ru/iimm/article/view/1811

Диагностика ОДН

|

Степень ОДН

|

Диагностические признаки

|

|

Первая

|

Жалобы на ощущение недостатка воздуха, беспокойство, эйфория. Кожа влажная, бледная, с легким акроцианозом. Нарастающая одышка (25-30 дыханий в минуту), умеренное повышение АД. PaO2 снижено до 70 мм.рт.ст., PaCO2 повышено до 50 мм.рт.ст.

|

|

Вторая

|

Бред, возбуждение, галлюцинации, профузный пот, цианоз, одышка (35-40 дыханий в минуту), тахикардия, артериальная гипертензия. PaO2 снижено до 60 мм.рт.ст., PaCO2 повышено до 60 мм.рт.ст.

|

|

Третья

|

Кома с клоническими и тоническими судорогами, зрачки широкие.

|

https://jintensivecare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40560-023-00658-3

https://emedicine.medscape.com/article/167981-overview?form=fpf#a4

|

Период

|

Диагностические критерии

|

|

1. Скрытый или период действия этиологического фактора (длится около 24 часов)

|

Нет никаких клинических и рентгенологических проявлений. Может наблюдаться тахипноэ (число дыханий более 20 в минуту)

|

|

2. Начальных

изменений (1-2 сутки) |

Умеренно выраженная одышка, тахикардия. При аускультации легких выслушивается жесткое везикулярное дыхание и рассеянные сухие хрипы. На рентгенограмме легких отмечается усиление сосудистого рисунка, преимущественно в периферических отделах. Газовый состав крови без отклонений от нормы.

|

|

3. Выраженных клинических проявлений (3-10 сутки)

|

Выраженная одышка с участием в акте дыхания вспомогательной мускулатуры, выраженный диффузный цианоз. При аускультации сердца отмечается тахикардия и глухость сердечных тонов, значительно снижается артериальное давление. При перкуссии легких выявляется притупление перкуторного звука, аускультативно – жесткое дыхание. Появление влажных хрипов и крепитации указывает на появление жидкости в альвеолах (развитие альвеолярного отека легких). На рентгенограмме легких выявляется выраженный интерстициальный отек легких, а также двусторонние инфильтративные тени неправильной облаковидной формы, которые сливаются с корнем легких и друг с другом. Очень часто в краевых отделах средней и нижней долей на фоне усиленного сосудистого рисунка появляются очагово подобные тени. При анализе газового состава крови отмечается значительное снижение парциального давления кислорода (менее 50 мм.рт.ст. несмотря на ингаляции кислорода).

|

|

4. Терминальный

(7-10 сутки и более) |

Осмотр: выраженная одышка и цианоз; профузная потливость. Сердечно-сосудистая система: изменения со стороны ССС характеризуются развитием синдрома острого легочного сердца, резким падением артериального давления вплоть до коллапса.

При аускультации сердца - тахикардия, глухость сердечных тонов (нередко аритмии), расщепление и акцент 2 тона над легочной артерией. ЭКГ признаки – высокие шпилевые зубцы P в отведениях 2, 3, aVL, V1-2, выраженное отклонение электрической оси сердца вправо. Рентгенологические признаки повышения давления в легочной артерии, выпячивание ее конуса. Дыхательная система: изменения со стороны ДС характеризуются развитием признаков нарастающей легочной гипертензии и дыхательной недостаточности. Отмечается кашель с выделением пенистой мокроты розового цвета. При аускультации легких – большое количество влажных хрипов разного калибра, обильная крепитация. Исследование газового состава крови выявляет глубокую артериальную гипоксемию, гиперкапнию. Исследование кислотно-щелочного равновесия (КЩР) – метаболический ацидоз. Полиорганная недостаточность: характеризуется нарушением функции почек (олигоанурия, протеинурия, цилиндрурия, микрогематурия, повышение содержания в крови мочевины, креатинина), нарушением функции печени (желтушность кожных покровов и видимых слизистых, значительного повышения содержания в крови АЛТ, фруктозо-1- фосфатальдолазы, лактатдегидрогеназы), нарушением функций головного мозга (заторможенность, головная боль, головокружение, клинические признаки нарушения мозгового кровообращения и отека головного мозга) |

https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(22)01439-8/fulltext

https://www.mdpi.com/2075-4418/13/9/1528

Лечение (амбулатория)

ККГЛ очень редкое, но опасное заболевание. В связи с этим в эндемичных регионах инфекционная больница должна иметь теоретически подготовленный, натренированный медицинский персонал для своевременной диагностики, изоляции больного и оказания ему необходимой врачебной и медицинской помощи. Больница должна иметь хорошо оборудованный и оснащённый изолятор для госпитализации такого больного. Основным в лечении ККГЛ остается поддерживающая терапия, так как до настоящего времени, отсутствуют научно обоснованные рекомендации о специфической терапии, не существует сертифицированной вакцины.

Принцип лечения ККГЛ:

- патогенетическое,

- этиотропное,

- симптоматическое,

- индивидуализированное.

Изоляция больного и дальнейшее его лечение и выхаживание должно проводится памятуя, что ККГЛ особо опасное заболевание с высокой летальностью и необходимо предпринять все меры, чтобы инфекция не передалась медицинскому персоналу и близким больного.

Патогенетическое лечение

Больного следует изолировать в соответствующим образом оборудованную палату, где, при необходимости, можно оказать интенсивную терапию или реанимационную помощь.

Тактика лечения на амбулаторном уровне: нет

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях осуществляется в фельдшерско-акушерских пунктах средним медицинским персоналом. При наличии в этих учреждениях врача, медицинская помощь оказывается в виде первичной врачебной медико-санитарной помощи. Первичная специализированная медико-санитарная помощь осуществляется врачом-инфекционистом медицинской организации, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (поликлиника).

При подозрении или выявлении у больного КГЛ на амбулаторном этапе - врач (участковый терапевт, врач общей практики (семейный врач), врач-инфекционист), средние медицинские работники ЛПУ независимо от форм собственности направляют больного на госпитализацию в стационар для оказания ему специализированной медицинской помощи

https://crb.velizh.ru/cr/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85.pdf

Хирургическое вмешательство:

При ККГЛ противопоказаны любые хирургические вмешательства!

https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-2018/16177

Лечение (стационар)

Действия медицинского работника:

При обращении человека за медицинской помощью вследствие укуса клещом осуществляется медицинское наблюдение в течение 14 дней с ежедневной двукратной термометрией.

Три основные задачи в лечении ККГЛ:

1) тщательный мониторинг свертываемости крови;

2) поддерживающая терапия с помощью СЗП, тромбомассы и эритроцитарной массы;

3) раннее назначение противовирусного лечения

Необходимо тщательно наблюдать за больными с ККГЛ для своевременного выявления признаков ухудшения клинического состояния (быстро прогрессирующий ДВС, шок), а при появлении таких признаков сразу же начинать интенстивную терапию.

https://docs.cntd.ru/document/499066529

Режим постельный на период лихорадки с последующим расширением по мере купирования симптомов интоксикации

Диета: стол №4 Питание щадящее:

-

в периоде кровотечений следует принимать жидкую холодную пищу (супы-пюре, кисели);

-

мясные отвары, соки противопоказаны (вводят в рацион после прекращения кровотечений);

-

в периоде реконвалесценции показано употребление продуктов, богатых белком.

Режим: строгий постельный в периоде разгара.

https://diseases.medelement.com/disease

Медикаментозное лечение(препаратного) лечения

1. Этиотропное лечение

При подозрении на ККГЛ - немедленно начать терапию рибавирином, согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения ;

- лечение рибавирином более эффективно в первые 5 дней от начала заболевания (период максимальной вирусной нагрузки);

- продолжительность терапии составляет не более 10 суток;

- критериями отмены препарата являются регрессия клинических проявлений, нормальные значения лабораторных показателей и температурной реакции.

- своевременное назначение рибавирина (первые 5 дней болезни) определяет благоприятный вариант течения и исход заболевания.

-Одновременно с противовирусной терапией введение 100-300 мл (1-2 лечебные дозы) иммунизированной плазмы крови реконвалесцентов, по возможности в ранние сроки – пациентам с вероятным и подтвержденным случаем ККГЛ

- Применение рибавирина у детей вызывает споры, так как в некоторых случаях выздоравливали дети, у которых не применялся рибавирин, и тем не менее ВОЗ рекомендует его использование у детей.

- ВОЗ (2006) одобрила применение рибавирина для лечения ККГЛ и включила его в список основных лекарственных средств на основании его эффекта in vitro.

Применение рибавирина при лечении ККГЛ.

Рекомендации CDC

|

Категория больных

|

Спорадические случаи

|

В случае вспышки

|

|

Взрослые

|

В/в рибавирин: ударная доза 30 мг/кг (максимально 2 г), затем 16 мг/кг (макс. однократная доза 1 г) каждые 6 часов в первые 4 дня. Последующие 6 дней — 8 мг/кг (макс. 500 мг) каждые 8 часов. Курс лечения — 10 дней

|

Оральная форма рибавирина: ударная доза 2000 мг однократно, затем 1200 мг в день в 2 приема (если вес больного более 75 кг) в течение 10 дней. При весе больного менее 75 кг применяется следующая схема: 1000 мг в день в 2 приема (400 мг утром и 600 мг вечером).

Продолжительность терапии — 10 дней |

|

Беременные

женщины |

Дозы такие же, как для взрослых

|

Дозы такие же, как для взрослых

|

|

Дети

|

Дозы такие же, как для взрослых, с учетом массы тела

|

Ударная доза однократно 30 мг/кг, затем 15 мг/кг 2 раза в день.

Продолжительность терапии — 10 дней |

Таблица 2

Рекомендации ВОЗ (WHO, 2016)

|

Путь введения

|

Доза

|

Частота введения

|

|

в\в*

|

30 мг\кг (максимум – 2 г)**

|

4 раза в день (ударная доза в первый день)

|

|

в\в*

|

15 мг\кг (максимум 1 г)**

|

4 раза в день 4 дня

|

|

в\в*

|

7,5 мг\кг (максимум 500 мг)**

|

3 раза в день 6 дней

|

**Если имеется почечная недостаточность – снизить дозу

Таблица 3

Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100 % вероятность применения)

|

Фармакотерапевтическая группа

|

МНН

лекарственного средства |

Способ применения

|

УД

|

Ссылки

|

|

Противовирусное средство

|

Рибавирин

|

В/В

|

В

|

https://www.who.int/docs/default-source/gho-documents/world-health- statistic-reports/en-whs08-full.pdf

|

В списке экспертов ВОЗ (2008) по использованию лекарственных средств рекомендуется рибавирин при геморрагических лихорадках для лечения детей: 30 мг/кг первая доза, затем 15 мг/кг каждые 6 часов 4 дня, затем 7 мг/кг каждые 6 часов 6 дней. Эффективность рибавирина не доказана путем проведения рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследований. Систематический обзор и мета-анализ не подтверждают его высокую эффективность при ККГЛ. При ККГЛ рибавирин следует назначать больному в первые дни отначала болезни (средний уровень доказательств – В). Учитывая ныне действующие рекомендации ВОЗ и СДС, следует назначать рибавирин больному в первые дни от начала болезни.

Противопоказания к применению рибавирина

-

Тяжелая анемия.

-

Сердечно-сосудистая патология.

-

Почечная недостаточность.

-

Печеночная недостаточность.

-

Грудное вскармливание.

-

Гиперчувствительность к препарату.

-

Необходим постоянный мониторинг крови при назначении этого препарата.

Возможные побочные действия рибовирина: гемолитическая анемия, гипокальцемия, гипомагнеземия, острый респираторный синдром, синусовая брадикардия, гепатит, поражение почек.

Применение рибовирина с целью профилактики после высокорискованного контакта

Что означает высокорискованный контакт с больным?

-

Укол инфицированной иглой или повреждение кожи острым инструментом.

-

Попадание на слизистую или поврежденную кожу крови или биожидкости от больного (например, попадание крови в глаз или рот).

-

Участие в неотложной помощи больному без одевания СИЗ (реанимация после остановки сердца, интубация, отсасывание аспирата и др.).

-

Продолжительный контакт или продолжающийся контакт с больным без СИЗ (например, сопровождение больного до больницы).

Постконтактная профилактика рибовирином

Профилактическая, ударная доза рибовирина в первый день per os 35 мг/кг (максимум 2,5 г), затем поддерживающая доза 15 мг/кг (максимум 1,0 г), каждые 8 часов 10 дней.

CDC рекомендовал для ПКП рибовирин по 500 мг х 4 р в день 7 дней.

Все контактные должны быть под наблюдением в течение 2 нед. с обязательным ежедневным двухкратным измерением температуры тела.

https://www.who.int/publications/i/item/9241563176https://www.who.int/docs/default-source/gho-documents/world-health-statistic-reports/world-heatlth-statistics-2016.pdf

2. Специфический иммуноглобулин,кровь, плазма, сыворотка от реконвалесцентов имеют низкий уровень доказательств лечебный эффективности при ККГЛ (С). В мировой литературе нету надежных данных об эффективности плазмы реконвалесцентов при лечении ККГЛ.

В руководящих принципах Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранения для производства компонентов крови по состоянию на 2022 год еще не существует монографии на реконвалесцентную плазму. Помимо клинических испытаний, пока единственным способом назначения реконвалесцентной плазмы является так называемое сострадательное использование. Для этой процедуры требуется разрешение местного этического комитета. В Соединенных Штатах использование реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19 остается в рамках разрешения на экстренное использование Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Рекомендации по применению плазмы реконвалесцентов (информационный бюллетень FDA)

- рекомендуется вводить 1 единицу реконвалесцентной плазмы (примерно 200 мл) в/в медленно в течении 1-4 часов. Педиатрическая дозировка 10 мл/кг в/в медленно в течении 1-4 часов. Необходимость повторных переливаний определяется на основании клинических и если возможно на уровне нейтрализации антител

- Предпочтительно вводить реконвалесцентную плазму с высоким титром антител госпитализированным пациентам на ранних стадиях заболевания (предпочтительно в течение 3 дней после постановки диагноза).

- Титр антител в плазме нельзя достоверно предсказать, поэтому, по возможности, его следует измерять перед применением.

- Предпочтительно использование реконвалесцентный плазмы с высоким титром, что определяется титром нейтрализующих антител ≥250 в анализе нейтрализующих антител Broad Institute или пороговое значение S/C ≥12 в анализе OrthoVITROSIgG.

- Использование реконвалесцентной плазмы с низким титром антител не разрешено.

https://www.fda.gov/media/141478/download

Коррекция объема циркулирующей крови (ОЦК) и водно-солевого баланса (ВСБ):

- инфузии кристаллоидов (0,9% раствор натрия хлорида, раствор Рингера, Трисоль и др.) и 5-10% глюкозированные растворы с добавлением препаратов калия и инсулина в соотношении 1:1;

- объем инфузионной терапии составляет в среднем 30-50 мл/кг/сутки;

- критерии эффективности инфузионной терапии - снижение гематокрита до 36-38%, нормализация гемодинамических показателей (пульс, АД, ЦВД) и почасового диуреза;

- декстраны противопоказаны.

Заместительная терапия:

при гипопротеинемии:

- альбумин 20% - 200-300 мл, внутривенно.

при гипокоагуляции:

- свежезамороженная плазма (СЗП) в дозе 15 мл/кг внутривенно капельно.

Гемостатическая терапия:

- этамзилат по 0,25 г 12,5% раствора через 6 часов внутримышечно/внутривенно;

- менадиона натрия бисульфит 1% - 3 мл 2 раза в сутки внутримышечно (доза определяется с учетом показателя ПТИ, ПВ).

Нутритивная поддержка (в случае невозможности энтерального питания) - парентеральное питание:

- комплекс аминокислот 10% до 20 мл/кг в день, со скоростью введения до 1 мл/кг в час;

- аминокислоты для парентерального питания 40 мл/кг в день, со скоростью до 2,5 мл/кг в час

Жаропонижающая терапия:

парацетамол 0,5 г, максимальная разовая доза 1г, максимальная суточная доза -4г. Другие препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств или анальгетиков могут спровоцировать кровотечение.

При наличии в анамнезе язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки - ингибиторы водородной помпы или блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов:

- омепразол 40 мг однократно внутрь, внутривенно;

- фамотидин 40 мг в сутки внутрь, внутривенно.

Лечебная тактика в геморрагическом периоде ККГЛ Гемостатическая терапия:

Заместительная терапия:

СЗП: первая инфузия СЗП в объеме 15-20 мл/кг струйно;

повторные переливания - при отсутствии эффекта, в тех же объемах, через 6-8 часов [7].

Критерий эффективности переливания СЗП: прекращение кровотечения.

Восполнение ОЦК (в зависимости от объёма кровопотери):

- компонентами крови человека,

- объемно-замещающими плазмозаменителями (коллоидами) с предпочтительным введением пентакрахмалов в дозе 15-20 мл/кг в сутки,

- кристаллоидами (в том числе хлорид натрия 10% 4 мл/кг струйно);

- противопоказаны препараты декстрозы и декстраны (полиглюкин, реополиглюкин).

Компоненты крови:

переливание концентрата тромбоцитов:

- при снижении уровня тромбоцитов ниже 100х109/л в условиях активного жизне угрожающего кровотечения, внутреннего кровотечения, внутричерепного кровоизлияния;

- при снижении уровня тромбоцитов ниже 50х109/л у пациентов с признаками кровотечения в условиях ДВС, при быстром падении уровня тромбоцитов в ОАК;

- при снижении уровня тромбоцитов ниже 20х109/л при отсутствии активного кровотечения у клинически стабильного пациента.

1 доза КТ на 10 кг массы пациента, трансфузия проводится внутривенно со скоростью 10 мл/кг/час. Критерии эффективности переливания КТ: прекращение спонтанной кровоточивости, отсутствие свежих геморрагий на коже и видимых слизистых, уменьшение времени кровотечения.

криопреципитат (при III стадии ДВС-синдрома с развитием гипофибриногенемии ниже 1,1 г/л с целью коррекции VIII фактора свертывания крови и фибриногена):1 доза КП на 10 кг массы больного.

Антипротеазная терапия (при кровотечении в объеме 50% и выше, лабораторном подтверждении ΙΙΙ стадии ДВС-синдрома):

апротинин в дозе до 500 000 – 1000000 КИЕ/сут, болюсно.

Ранняя инотропная поддержка:

добутамином в дозе 1-5 мкг/кг в минуту.

При отсутствии эффекта - сердечные гликозиды (дигоксин 0,25-0,5г внутривенно)

Антибактериальная терапия (при развитии бактериальных осложнений) полусинтетические пенициллины, цефалоспорины III-IV поколения (с учетом чувствительности возбудителя):

- ампициллин 2-6 г/сут в 4 введения

- цефотаксим 3-8 г/сут в 2-3 введения

- цефтриаксон 1-2 г/сут в 1 введение

- цефтазидим 2-4 г/сут в 2 введения

Необходимо исключить необоснованно назначаемые медицинские манипуляции (эндоскопия, пункции, выскабливание полости матки и т.д.), которые могут привести к дополнительной травматизации кожных покровов и слизистых оболочек и усугубить риск развития кровотечений и формирования обширных гематом.

Таблица 4.

Неотложные реанимационные меры при шоке – осложнении ККГЛ

|

Реанимационные меры

|

Сила

|

|

Начать реанимационные меры

|

IC

|

|

Начать введение кристаллоидных растворов из расчета >30 мл/кг и рассмотреть необходимость альбумина

|

IС

|

|

Продолжить введение жидкости до улучшения гемодинамики

|

IC

|

|

Использовать Норадреналин как первый препарат, поддерживающий АД выше 65 мм рт. ст.

|

IВ

|

|

Использовать Адреналин как возможный второй препарат поддерживающий адекватное АД

|

2В

|

|

Добавить вазопрессин (0,03 ед./мин.), если норадреналин не дал желаемого эффекта

|

|

|

Избегать использование Дофамина (риск аритмии, желудочковая недостаточность)

|

2С

|

|

При сердечной недостаточности (снижение желудочкового выброса) при продолжающейся гипоперфузии и сниженном АД добавить введение До путамина как вазопроцессора

|

IC

|

|

Избегать в/в введения Гидрокортизона, если реанимационные меры вливанием жидкости и вазопрессоров не дало стабилизации гемодинамики. Если использовать Гидрокортизон, то не более 200 мг в день.

|

2С

|

|

Необходимо поднять уровень Гемоглобина до 7–9 г/дл, чтобы не было сердечно-сосудистой недостаточности или ишемии сердца

|

1В

|

https://www.arfpoint.ru/wp-content/uploads/2014/06/19_Glava_19.pdf

https://volynka.ru/Articles/Text/1312

-

Для ее приготовления из крови отделяют форменные элементы крови путём центрифугирования или плазмофареза цельной крови и в плазме остается вода, электролиты, белки, включая глобулин и альбумин.

-

Плазма не содержит тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов, но содержит полный набор факторов коагуляции. В ней также присутствует фибриноген.

-

Хранится при температуре –18°С или еще ниже и может храниться до 12 месяцев.

-

СЗП должна быть использована в течение 4–6 часов после оттаивания, так как факторы V и VIII разрушаются быстро.

Показания к переливанию СЗП:

-

ДВС,

-

массивное кровотечение,

-

коагулопатия,

-

тромбоцитопеническая пурпура,

-

печеночная недостаточность,

-

снижение ПТИ.

Как переливать:

-

Необходимо использовать СЗП той группы крови, что у больного.

-

В ургентных случаях если группа крови пациента неизвестна, допускается использование 1 группы СЗП.

-

Поскольку в СЗП нет эритроцитов, поэтому резус крови не имеет значения.

-

Объем СЗП для переливания – 10-15мл/кг/день разделив на два приема

Тромбоцитарная масса:

- Тромбоциты, восстановленные из дозы крови.

- Тромбоциты (концентрат тромбоцитов), полученные методом автоматического афереза.

- Тромбоциты, объеденённые лейкоцитами.

- Отмытые тромбоциты.

- Воспроизведенный (универсальный) тромбоконцентрат.

- 1 дозу тромбоцитов получают после центрифугирования 1 дозы консервированной крови.

- Так называемые тромбоциты восстановленные получают путем объединения нескольких доз тромбоцитов в одну дозу. 1 доза тромбомассы содержит 45–95 × 109 (≈70 × 109) тромбоцитов в ≈50 мл плазмы и 5–20 × 107 лейкоцитов.

- Тромбомасса должна храниться при температуре 20–24°С, при постоянном помешивании в течение 5 дней

Показания к переливанию тромбомассы:

1) тромбоцитопения <30 000/мкл, (кровотечение из носа, обильное кровотечение из кожи, кровавая рвота, дегтеобразный стул);

2) тромбоцитопения <50 000/мкл в случае сильного кровотечения или сильного кровотечения в полости тела, вызывающего симптоматическую дисфункции органа;

3) тромбоцитопения <100 000/мкл в случае кровотечения в органах, где оно может быть особенно опасным (ЦНС, глазное яблоко), и постоянные кровотечения, требующие переливания эритромассы.

Техника переливания:

2. Надо проводить биологическую пробу, так как при получении тромбоцитарной массы возможна примесь эритроцитов донорской крови.

3. Переливание следует выполнить как можно быстрее после доставки тромбомассы в больницу.

4. Одноразовая доза: обычно 4–6 доз тромбомассы (≈1 доза/10 кг массы тела).

Эффективность тромбомассы:

- Проверяют через 18–24 часа после трасфузии.

- Число тромбоцитов у больного должно повыситься на 30 000-50 000.

Необходимо избегать применение анальгетиков, антипиретиков и противовосполительных средств (CDC,2008).

Для снижение гипертермии назначают парацетамол в сочетании с физическим охлаждением тела.

Таблица 5.

Показания к возмещению потеряной жидкости (кристаллоиды и синтетические коллоиды) и необходимость назначения эритроцитарной массы при ККГЛ при кровотечениях

|

В/в вливание

|

Потеря крови

|

|

Быстрое возмещение потерянной жидкости и эр. масса

|

>40 % (>2 л)

|

|

Быстрое возмещение потерянной жидкости и эр. масса

|

30–40 % (1,5 л-2 л)

|

|

Возмещение потерянной жидкости и эр. масса (при анемии и продолжающейся кровопотери, ССН)

|

15 %–30 %

(0,75-1,5 л) |

|

Эр. масса не показана (показана при наличии анемии и вторичной потери жидкости, при развитии осложнений со стороны легких и сердца)

|

<15 % (<0,75 л)

|

Таблица 6

Перечень дополнительных лекарственных средств (менее 100 % вероятности применения):

|

Фармакотерапевтическая группа

|

МНН лекарственного средства

|

Способ применения

|

УД

|

|

Растворы для инфузий

|

0,9% раствор натрия хлорида 100, 200,

250 и 400 мл; 10% раствор натрия хлорида 200 мл и 400мл |

в/в

|

С

|

|

Раствор натрия хлорида сложный для инфузий, 200 мл и 400мл

|

в/в

|

С

|

|

|

Раствор натрия хлорида сложный для инфузий, 200 мл и 400мл

|

в/в

|

С

|

|

Ингибиторы протонных насосов

|

Омепразол капсулы 10мг, 20 мг, порошок для инъекционных растворов во флаконах по 0,04 г

|

в/в, внутрь

|

С

|

|

Плазмозаменитель

|

Альбумин 20%- 200 мл

|

в/в

|

С

|

|

Гидроксиэтилкрахмал 6% и 10% растворы для инфузий во флаконах по 250 и 500 мл

|

в/в

|

С

|

|

|

Препараты крови

|

Свежезамороженная плазма

|

в/в

|

С

|

|

Иммунизированная плазма реконвалесцентов

|

в/в

|

С

|

|

|

Концентрат тромбоцитов

|

в/в

|

С

|

|

|

Криопреципитат

|

в/в

|

С

|

|

|

Этамзилат 5% раствор для инъекций в ампулах по 1 мл и 12,5% по 2 мл

|

в/в, в/м

|

С

|

|

|

Менадиона натрия бисульфит 1% раствор в ампулах по 1 мл

|

в/в, в/м

|

С

|

|

|

Апротинин порошок для инъекционных растворов во флаконах и ампулах по 10000 ЕД в комплекте с растворителем

|

в/в

|

С

|

|

|

Добутамин 5% раствор - 5,0 мл в ампулах и 0,5% - 20 мл во флаконах

|

в/в

|

С

|

|

|

Ингибитор протонных насосов

|

Фамотидин таблетки 10 мг, 20 мг, 40 мг; лиофилизированный порошок для инъекционных растворов в ампулах по 0,02 г в комплекте с растворителем

|

Внутрь, в/в

|

С

|

|

НПВС

|

Парацетамол таблетки по 0,2 и 0,5 г, суппозитории ректальные 0,25; 0,3 и 0,5 г

|

Внутрь, ректально

|

С

|

|

Аминокислоты для парентерального питания 10% Е во флаконах по 500 мл

|

в/в

|

С

|

|

|

Аминокислоты для парентерального питания - эмульсия в пластиковых контейнерах по 1,2 л

|

в/в

|

С

|

|

|

Антибактериальные препараты

|

Оксациллин флаконы по 0,25 г и 0,5 г порошка для приготовления раствора для инъекций

|

в/м

|

С

|

|

Ампициллин флаконы по 0,25 г и 0,5 г порошка для приготовления раствора для инъекций

|

в/м

|

С

|

|

|

Цефотаксим флаконы по 0,25г,0,5г,1,0 г и 2,0 г порошка для приготовления раствора для инъекций

|

в/м,в/в

|

С

|

|

| Цефтриаксон флаконы по 0,25г,0,5г,1,0г и 2,0г порошка для приготовления раствора для инъекций | в/м,в/в | С | |

| Цефтазидим флаконы по 0,25г,0,5г,1,0г и 2,0 г порошка для приготовления раствора для инъекций | в/м,в/в | С |

Выписку больных проводят не ранее 21 суток от начала заболевания при удовлетворительном состоянии больного, нормализации температуры тела и лабораторных показателей (гемограммы, коагулограммы, количества тромбоцитов), отсутствии осложнений.

Примерные сроки нетрудоспособности после выписки составляют: при лёгкой форме – 7- 10 суток; среднетяжёлой – 10-14 суток; тяжёлой – 15-30 суток.

Отрицательный результат исследования в ПЦР РНК на ВККГЛ для исключения возможности заражения близких больного. Однако исследование РНК не всегда возможно в отдаленных от центра медицинских учреждениях. В литературе не описаны случаи обострения ККГЛ после выписки больных.

Диспансерному наблюдению подлежат все реконвалесценты ККГЛ:

- срок наблюдения для переболевших лёгкой формой ККГЛ - 3 месяца, среднетяжёлой и тяжёлой - 12 месяцев;

- наблюдение проводит инфекционист, а при его отсутствии — участковый терапевт;

- первое контрольное обследование с клиническим определением гемограммы, уровня мочевины, креатинина, билирубина, общего белка и альбумина, активности АлТ и АсТ проводят через 1 месяц после выписки из стационара; последующие обследования - через 3, 6, 9 и 12 месяцев.

Рекомендации:

- полноценное питание с исключением раздражающей острой пищи, спиртных напитков;