Единственный желудочек сердца

Версия: Клинические рекомендации РФ 2025 (Россия)

Версия: Клинические рекомендации РФ 2025 (Россия)

Удвоение входного отверстия желудочка (Q20.4)

Врожденные заболевания, Кардиохирургия, Кардиохирургия детская

Общая информация

Краткое описание

Разработчик клинической рекомендации

Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России,

Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России",

Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов"

Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России",

Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов"

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России

Клинические рекомендации

Единственный желудочек сердца

Год утверждения (частота пересмотра): 2025

Пересмотр не позднее: 2027

ID: 44_3

Возрастная категория: Взрослые, Дети

Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Единственный желудочек сердца (ЕЖ) – врожденный порок сердца (ВПС), характеризующийся нарушением предсердно-желудочковой связи, когда полости предсердий через митральный и трехстворчатый клапаны соединяются лишь с одним, хорошо развитым доминирующим желудочком. При этом кровообращение в малом и большом кругах осуществляется параллельно, а не последовательно, как в норме [1-3].

Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

В соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра –Врожденные аномалии (пороки развития) сердечных камер и соединений (Q20):

Q20.4 – Удвоение входного отверстия желудочка (Общий желудочек. Трехкамерное сердце. Единственный желудочек).

Классификация

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

ЕЖ характеризуют при помощи классификации К. Van Praagh и соавт. (1964), за основу которой принято анатомическое строение желудочковой камеры и расположение магистральных сосудов [4] либо системы, предложенной R.H. Anderson и соавт. (1975) и характеризующей последовательность расположения камер сердца [6]. Согласно мнению К. Van Praagh, внутренняя архитектоника ЕЖ может иметь строение:

- левого желудочка;

- правого желудочка;

- левого и правого желудочков;

- выходного отдела правого желудочка, или неопределенное строение.

В один или общий желудочек открываются трехстворчатый и митральный клапаны, или общий атриовентрикулярный клапан.

При каждом анатомическом варианте расположение магистральных сосудов может быть:

- нормальным (I тип);

- аорта может быть расположена справа по отношению к легочному стволу (II тип);

- аорта может быть расположена слева по отношению к легочному стволу (III тип);

- обратное нормальному положение магистральных сосудов (IV тип).

Указанные варианты могут встречаться в условиях нормального, обратного и неопределенного расположения внутренних органов. Недостатком классификации К. Van Praagh является исключение из нее атрезии митрального и трехстворчатого клапанов. Система R.H. Anderson аналогично подчеркивает характер соединений предсердий и желудочков, утверждая, что объединяющим критерием одножелудочкового сердца является то, что соединение предсердий происходит только с одним желудочком, тогда как второй желудочек, если он присутствует, будет резко недоразвит [6,7]. При этом факт отсутствия одного атрио-вентрикулярного соединения позволяет рассматривать сердце с атрезией трехстворчатого клапана как одножелудочковое [6,7].

По данным Базы данных ВПС и Европейской Ассоциации Кардиоторакальной хирургии ЕЖ включает [5]:

- двуприточный левый желудочек;

- двуприточный правый желудочек;

- сердце с отсутствием одного атриовентрикулярного соединения (атрезия митрального клапана, атрезия трехстворчатого клапана);

- сердце с общим атриовентрикулярным клапаном и только одним полностью развитым желудочком (несбалансированный общий атриовентрикулярный канал);

- сердце только с одним полностью развитым желудочком и синдромом гетеротаксии;

- другие редкие формы одножелудочковых сердец, которые не входят в одну из указанных категорий.

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Предрасполагающими факторами формирования ЕЖ, как и прочих ВПС, являются следующие:

1) хромосомные нарушения – 5%;

2) мутация одного гена – 2-3%;

3) факторы среды (алкоголизм родителей, краснуха, лекарственные препараты и др.) – 1-2%;

4) полигенно-мультифакториальное наследование – 90%.

1) хромосомные нарушения – 5%;

2) мутация одного гена – 2-3%;

3) факторы среды (алкоголизм родителей, краснуха, лекарственные препараты и др.) – 1-2%;

4) полигенно-мультифакториальное наследование – 90%.

Считалось, что указанные причины приводят к агенезии межжелудочковой перегородки, с которой связывали возникновение ЕЖ. Однако исследования, проведенные R. Van Praagh [4], показали, что данный механизм не является универсальным, так как представляет лишь один из вариантов возникновения ЕЖ, а с точки зрения эмбриологического развития и анатомии этот порок чаще возникает тогда, когда происходит задержка развития одного или обоих желудочков сердца. Для понимания механизмов развития различных анатомических вариантов ЕЖ следует вспомнить некоторые аспекты нормального эмбриогенеза сердца. В ранней стадии развития сердца оба предсердия сообщаются с первичным желудочком, который в свою очередь сообщается с артериальным бульбусом, дающим начало артериальному стволу. Из первичного желудочка образуется левый желудочек (ЛЖ), из синусной части артериального бульбуса – приточный и основной отделы правого желудочка (ПЖ), а из конусной части — выходные тракты обоих желудочков. Следовательно, задержка развития синусной части артериального бульбуса приведет к отсутствию ПЖ, а единственная желудочковая камера приобретает строение левого желудочка. В таких случаях от ПЖ остается только выходная (инфундибулярная) камера – «выпускник», от которого, как правило, отходит тот сосуд, который должен отходить от ПЖ: при нормальном расположении магистральных сосудов — легочная артерия (ЛА), а при транспозиции магистральных артерий (ТМА) – аорта (Ао). При задержке развития первичного желудочка единственная желудочковая камера имеет строение ПЖ, а магистральные сосуды независимо от типа их взаимоотношения отходят от выходной камеры. При задержке развития первичного желудочка, синусной части артериального бульбуса и агенезии межжелудочковой перегородки единственная желудочковая полость аналогична по своему внутреннему строению выходному отделу ПЖ [1].

Особенности гемодинамических нарушений при ЕЖ определяются смешиванием потоков оксигенированной крови из легочных вен (насыщение кислородом – 95-100%) и неоксигенированной крови из системных вен (насыщение кислородом – 55-60%) в одной камере, что приводит к той или иной степени артериальной гипоксемии. При равном легочном и системном кровотоке результирующая оксигенация составит 75-80%. При возрастании легочного кровотока возрастает и системное насыщение. В свою очередь, объем кровотока через малый и большой круги кровообращения (при отсутствии анатомических сужений) определяется относительной резистентностью соответствующих сосудов. При постоянно интенсивном легочном кровотоке быстро развивается объемная перегрузка ЕЖ, обеспечивающего как системное, так и легочное кровообращение. В результате развивается застойная сердечная недостаточность (СН), желудочек теряет способность изгонять кровь против высокого системного сопротивления, и все бо́льшая часть крови рециркулирует через легочные сосуды. Длительное существование усиленного легочного кровотока приводит к изменениям в легочных сосудах вплоть до склеротических и повышению легочного сосудистого сопротивления (легочная гипертензия). В случае сопутствующего стеноза ЛА наблюдается снижение соотношения легочного и системного кровотока ниже 1,0, что приводит к значительному снижению системного насыщения, однако СН менее выражена.

При отхождении аорты от рудиментарной желудочковой камеры на пути кровотока из системного желудочка в аорту имеется так называемое бульбовентрикулярное отверстие, представляющее собой по сути дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП). Со временем происходит нарастание обструкции на уровне БВО (субаортальный стеноз), что затрудняет системный кровоток. В ряде наблюдений имеются одновременно препятствия на пути и системного и легочного кровотока.

В поддержании адекватной гемодинамики как малого, так и большого кругов кровообращения важную роль может играть открытый артериальный проток (дуктус-зависимые состояния) [3].

Эпидемиология

Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Частота ЕЖ составляет около 0,13/1000 новорожденных, среди всех ВПС – 2,5%, среди «критических» ВПС – 5,5%, в течение первого года жизни без лечения смертность составляет 75% [1,5]. Наиболее частый вариант – двуприточный ЛЖ с ТМА [1].

Прогноз естественного течения ЕЖ неблагоприятный: без операции на первом году жизни умирают 55-67%, а к 10 годам – до 90% детей [2].

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Клиническая симптоматика определяется объемной перегрузкой сердца и легочной гипертензией у пациентов без сопутствующего стеноза ЛА и выраженной гипоксемией – у пациентов со стенозом ЛА.

В случае обедненного легочного кровотока с момента рождения или вскоре после него развивается цианоз. Насыщение крови кислородом составляет 70-80%. Цианоз усиливается при нагрузке (движение, плач, кормление), в том числе, по мере увеличения возраста и роста ребенка. У 10-15% пациентов отмечают одышечно-цианотические приступы; характер их такой же, как при тетраде Фалло (приступы обусловлены спазмом выводного отдела ПЖ, ограничивающими поступление крови в ЛА). Таким образом, большинство пациентов с ЕЖ находятся в тяжелом состоянии, обусловленном, в первую очередь, хронической артериальной гипоксемией. Избыточный легочный кровоток при ЕЖ встречается значительно реже. Цианоз у таких пациентов в раннем детском возрасте часто отсутствует или нерезко выражен. Нарастание цианоза у пациентов старшего детского возраста обычно связано с прогрессирующим уменьшением легочного кровотока в результате развития морфологических изменений в артериальных сосудах легких, обусловленных чрезмерным кровотоком.

У большинства пациентов присутствует одышка. В случае обедненного легочного кровотока она имеет место и в покое, также усиливаясь при нагрузке. В случае избыточного легочного кровотока одышка нередко сочетается с признаками СН, выраженной в большей или меньшей степени (от чрезмерной потливости и тахикардии до гепатомегалии, отеков, асцита и/или гидроторакса).

Постепенно происходит изменение дистальных фаланг пальцев рук по типу «барабанных палочек» и «часовых стекол», что обусловлено хронической артериальной гипоксемией. Описанные изменения фаланг пальцев кистей чаще распространены у детей, переживших двухлетний возраст, но иногда могут развиваются уже в 3-4 месяца.

В случае сопутствующих субаортального стеноза, гипоплазии дуги аорты или коарктации аорты быстро могут развиваться и прогрессировать симптомы недостаточной перфузии органов и тканей, вплоть до шока. Пациенты с одновременной обструкцией системного и легочного кровотока, как правило, нежизнеспособны.

Помимо специфической клинической картины, около 70% пациентов имеют отставание в физическом развитии, а также сколиоз.

При аускультации легких возможно выслушивание застойных хрипов, что характерно для избыточного легочного кровотока и развития СН. Картина аускультации сердца определяется, в первую очередь, наличием и степенью выраженности обструкции на уровне БВО и/или легочного ствола. Над областью сердца выслушивается систолический шум, причем у пациентов без стеноза ЛА он максимально выражен в 3-4 межреберьи. Происхождение систолического шума может быть обусловлено либо прохождением крови из системного желудочка (СЖ) через БВО в камеру-выпускник и далее – в аорту. При стенозе ЛА шум носит грубый характер и максимально выражен над основанием сердца, соответственно уровню стеноза. Систолический шум на верхушке соответствует недостаточности атриовентрикулярного клапана. Следует помнить, что ЕЖ часто сочетается с аномалиями положения сердца, которые меняют локализацию шумов [1-3,8-11].

Диагностика

Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Критерии установления диагноза:

- Данные объективного исследования: цианоз, признаки недостаточности кровообращения;

- Данные эхокардиографии / ангиокардиографии: отсутствие межжелудочковой перегородки, наличие атрио-вентрикулярных клапанов, открывающихся в ЕЖ, наличие камеры-выпускника (рудиментарного желудочка) и отходящим от нее магистральным сосудом.

1. Жалобы и анамнез

- При расспросе пациента (или их родственников в случае маленьких детей) с подозрением на единственный желудочек сердца рекомендуется определить время появления цианоза, наличия или отсутствия его прогрессирования, а также расспросить о наличии и характере одышки для верификации диагноза и оценке общего состояния [1-3,8-11].

(УУР С, УДД 5)

- При сборе анамнеза и жалоб у пациентов с подозрением на единственный желудочек сердца, для оценки степени выраженности недостаточности кровообращения (НК), рекомендуется оценить у пациента (или его родственников) наличие и характер потливости [1-3,8-12].

(УУР С, УДД 5)

2. Физикальное обследование

- Всем пациентам с подозрением на единственный желудочек сердца рекомендуется прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога и/или врача кардиолога, и/или врача сердечно-сосудистого хирурга для уточнения диагноза [1-3,8-11].

(УУР С, УДД 5)

- Во время физикального обследования у пациентов с подозрением на единственный желудочек сердца рекомендуется оценить признаки хронической артериальной гипоксемии (симптом «барабанных палочек», «часовых стекол») [1-3,8-11].

(УУР С, УДД 5)

- Для косвенной оценки соотношения легочного и системного кровотока, а также тяжести состояния пациента, во время физикального обследования у пациентов с подозрением на единственный желудочек сердца, рекомендуется определить уровень системной оксигенации (насыщение крови кислородом) путем пульсоксиметрии [1-3,8-11].

(УУР С, УДД 5)

- Во время физикального обследования у пациентов с подозрением на единственный желудочек сердца, для оценки степени выраженности НК и тяжести состояния пациента, рекомендуется оценить характер и частоту дыхания [1-3,8-12].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: При осмотре дыхание пациента может быть физиологическим, с умеренным (втяжение межреберных промежутков) и выраженным (одышка) вовлечением вспомогательной мускулатуры.

- Во время физикального обследования у пациентов с подозрением на единственный желудочек сердца, рекомендуется аускультация легких для выявления наличия или отсутствия застойных хрипов [1-3,8-11].

(УУР С, УДД 5)

- Во время физикального обследования у пациентов с подозрением на единственный желудочек сердца, для определения характера шумов и косвенной оценки состояния легочного кровотока, рекомендуется выполнить аускультацию сердца (см. пункт 1.6) [1-3,8-12].

(УУР С, УДД 5)

- Во время физикального обследования у пациентов с подозрением на единственный желудочек сердца, рекомендуется пальпация живота для выявления наличия или отсутствия гепатомегалии [1-3,8-11].

(УУР С, УДД 5)

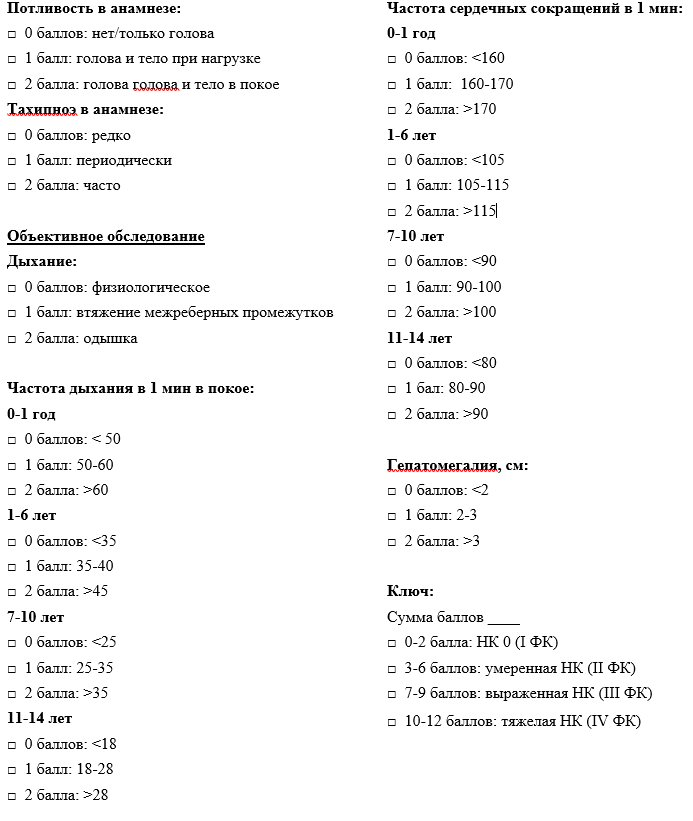

- Пациентам детского возраста с подозрением на ЕЖ рекомендовано для быстрой оценки степени выраженности НК использовать модифицированную шкалу оценки выраженности недостаточности кровообращения и функционального состояния у детей по Ross R.D. [12] (Приложение Г1).

(УУР С, УДД 5)

3. Лабораторные диагностические исследования

Специфической лабораторной диагностики единственного желудочка сердца нет.

- Всем пациентам с единственным желудочком сердца рекомендуется проведение общего (клинического) анализа мочи и общего (клинического) анализа крови с исследованием уровня гемоглобина в крови и оценкой гематокрита, исследованием уровня эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов в крови, исследованием скорости оседания эритроцитов в рамках первичного обследования, при поступлении в стационар, в т.ч. для оперативного лечения, в процессе динамического наблюдения не менее 1 раза в год, а также в послеоперационном периоде при необходимости [1-3,8-11,79].

(УУР С, УДД 5)

- Всем пациентам с единственным желудочком сердца рекомендуется проведение анализа крови биохимического общетерапевтического (исследование уровня калия, натрия, хлоридов, глюкозы, креатинина, общего белка, альбумина, мочевины, общего и связанного (конъюгированного) билирубина, железа в сыворотке крови определение активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы в крови) для оценки почечной и печеночной функции в рамках первичного обследования, при поступлении в стационар, в т.ч. для оперативного лечения, в процессе динамического наблюдения не менее 1 раза в год, а также в послеоперационном периоде при необходимости [1-3,13-16,77,78,79].

(УУР С, УДД 5)

- Всем пациентам с единственным желудочком сердца рекомендуется исследование кислотно-основного состояния и газов крови (рН, ВЕ, рСО2, рО2, SatO2, уровня лактата (исследование уровня молочной кислоты в крови) - анализ капиллярной/артериальной/венозной проб) с целью оценки тяжести гипоксемии и степени выраженности метаболических нарушений [1-3,8-11,79].

(УУР С, УДД 5)

- На этапе обследования, в т.ч. перед оперативным вмешательством, всем пациентам с единственным желудочком сердца рекомендуется исследование коагулограммы (ориентировочное исследование системы гемостаза) (оценка активированного частичного тромбопластинового времени, определение международного нормализованного отношения (МНО), исследование уровня фибриногена в крови) с целью исключения врожденных и приобретенных нарушений в системе свертывания крови, прогноза послеоперационных тромбозов и кровотечений, а также для оценки эффективности последующей (послеоперационной) тромбопрофилактики [8,17-20,37,80-82].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: На сегодняшний день известным фактом является наличие исходных аномалий свертывающей системы крови у пациентов с одножелудочковой гемодинамикой. При наличии у больного в предоперационном периоде геморрагического синдрома и/или лабораторных признаков нарушения свертывания крови, оперативное вмешательство целесообразно отсрочить до установления причины этих нарушений и их устранения.

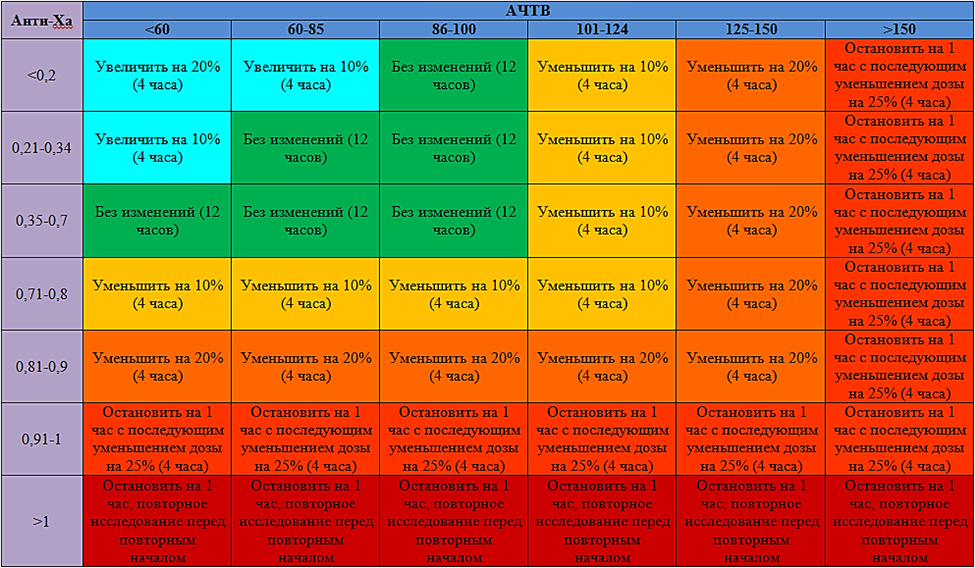

- Всем пациентам с единственным желудочком сердца, которым после оперативного лечения проводится тромбопрофилактика препаратами нефракционированного или низкомолекулярного гепарина, рекомендуется лабораторный контроль эффективности применения лекарственных препаратов [37,80,82,83].

(УУР В, УДД 3)

Комментарии: При применении нефракционированного гепарина рекомендуется определение АЧТВ (оптимальный диапазон значений у взрослых – 40-60 с, у детей - 60-85 сек) и анти-Xа активности (исследование уровня гепарина в крови - оптимальный диапазон - 0,35-0,7). При применении препаратов низкомолекулярного гепарина рекомендуется определение анти-Xа активности (исследование уровня гепарина в крови: оптимальный диапазон - 0,5-1,0) [37,80,82,83].

- Всем пациентам с единственным желудочком сердца, поступающим в стационар для оперативного лечения рекомендуется определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови; определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови; определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови; определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в крови; определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV-2) в крови для исключения ассоциации с ВИЧ-инфекцией, гепатитом и сифилисом [2,8,11,84].

(УУР С, УДД 5)

- Всем пациентам с единственным желудочком сердца, поступающим в профильный стационар для оперативного лечения порока, которым предполагается переливание донорской крови и(или) ее компонентов, рекомендуется определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор), определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител [2,8,11,85,86].

(УУР С, УДД 5)

4. Инструментальные диагностические исследования

- На этапе обследования, в т.ч. перед оперативным вмешательством, всем пациентам рекомендуется регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) для исключения нарушений ритма и проводимости, а также ишемии миокарда [1-3,8-11,21].

(УУР С, УДД 4)

Комментарии: Наиболее закономерным является отклонение электрической оси сердца вправо (у более 70% пациентов) с признаками гипертрофии ПЖ (у более 94% пациентов). У 50% пациентов отмечаются также признаки гипертрофии ЛЖ. Характерными для ЕЖ являются высоковольтная ЭКГ в грудных отведениях, за исключением V1, преобладание зубцов S над зубцами R или равнозначные комплексы RS. У пациентов с ТМА может отмечаться отсутствие зубцов Q в левых и наличие их в правых грудных отведениях. Для пациентов с ЕЖ в значительной степени характерны нарушения проводимости и ритма различного характера.

- На этапе обследования, в т.ч. перед оперативным вмешательством, всем пациентам с ЕЖ рекомендуется выполнение прицельной рентгенографии органов грудной клетки с целью оценки размеров и конфигурации сердца, оценки состояния малого круга кровообращения, а также определения участков гипо- или гипервентиляции легких [1-3,8-11].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: У всех пациентов с ЕЖ, независимо от расположения магистральных артерий, наблюдается расширение тени сердца в поперечнике. В большей степени оно выражено у пациентов с увеличенным легочным кровотоком. Нередко имеют место признаки увеличения ПЖ, реже – левого. У всех пациентов имеет место увеличение правого предсердия. У пациентов с необструктивным легочным кровотоком наблюдается усиление легочного рисунка и расширение корней легких. В периферических отделах легочный рисунок представлен узкими артериальными сосудами, также отмечается симптом «ампутации» крупных артериальных ветвей (картина высокой легочной гипертензии). У пациентов с нормальным расположением магистральных артерий или расположении их, как при полной транспозиции со стенозом ЛА, в передне-задней проекции, в области второй дуги, отмечается западение, аналогичное тому, которое обычно имеет место при тетраде Фалло. При корригированной ТМА левый контур сердца не дифференцируется на первую и вторую дуги и представлен непрерывной, слегка выпуклой или прямой тенью, что связано с левосторонним расположением восходящей Ао. При этом у пациентов со стенозом ЛА по левому контуру сердца определяется выбухание третьей дуги, обусловленное расположением в этой области корня Ао и камеры-выпускника.

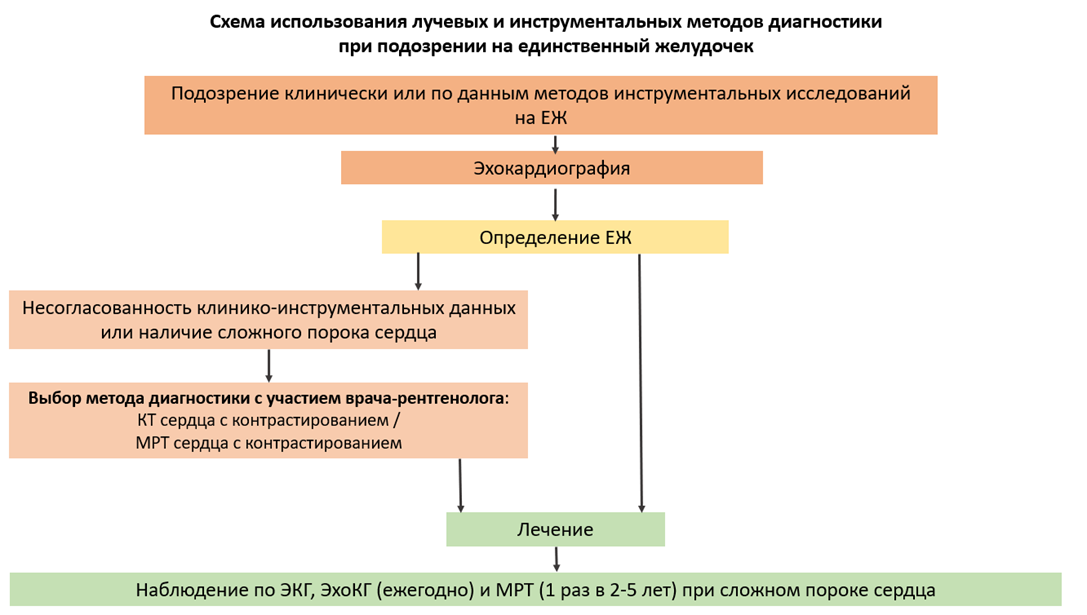

- Эхокардиография (ЭхоКГ) рекомендуется всем пациентам с подозрением на ЕЖ как ведущий метод диагностики, позволяющий установить окончательный диагноз [1-3,8-11].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: Регистрируется отсутствие межжелудочковой перегородки и наличие атрио-вентрикулярных клапанов, открывающихся в ЕЖ. Удается определить камеру-выпускник и отходящий от нее магистральный сосуд. При нормальном расположении магистральных артерий определяется митрально-аортальное соединение, при ТМА – митрально-легочное. При проведении ЭхоКГ необходимо обратить внимание на следующие моменты: 1) оценка морфологии ЕЖ (левая или правая), его объема и сократительной функции, положение рудиментарного желудочка; 2) положение магистральных артерий, их размеры, анатомия полулунных клапанов; 3) при дискордантном положении магистральных артерий – размеры БВО и соотношение его с кольцом аортального клапана; 4) анатомия АВ клапанов, степень их недостаточности/стеноза; 5) размеры межпредсердного сообщения (МПС), открытого артериального протока (ОАП), направление сброса через них; 6) наличие сопутствующих пороков (коарктация Ао, перерыв дуги Ао, аномальный дренаж системных и легочных вен).

- Компьютерная томография (КТ) сердца с контрастированием рекомендуется пациентам с подозрением на ЕЖ в критическом состоянии перед оперативным вмешательством [8-11,14,22].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: Помимо уточнения диагноза, КТ сердца и сосудов с контрастированием позволяет оценить индексы развития легочных артерий (Nakata, McGoon, Reddy), а также легочно-венозного индекса.

- Рекомендуется выполнение магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца с контрастированием и МРТ сердца и магистральных сосудов пациентам при сложных врожденных пороках сердца (ВПС) для определения тактики и сроков хирургического вмешательства и при рутинном обследовании после операции, срок и кратность проведения определяется в индивидуальном порядке (3-5 лет) в зависимости от данных ЭхоКГ при ежегодном наблюдении для получения объемных данных сердца, определения функции желудочков и объема регургитации [8-11,14].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: МРТ сердца, является наиболее точным методом оценки функции сердца и методом, визуализирующим фиброз миокарда. МРТ сердца в настоящее время рассматривается как «золотой стандарт» визуализации для оценки функции камер сердца. МРТ является уникальным методом, позволяющим при использовании контрастирования неинвазивно оценить очаговый и диффузный фиброз миокарда.

- Рекомендуется проведение ангиокардиографии (АКГ) (чрезвенозной катетеризации сердца, зондирования камер сердца, катетеризации аорты) пациентам с ЕЖ в случаях необходимости [1,8,10,11,23]:

- уточнения диагноза при недостаточности данных, полученных в ходе ЭхоКГ, КТ и/или МРТ;

- оценки размеров легочных артерий;

- оценки наличия дополнительных источников кровоснабжения легких (аорто-легочные, артерио-венозные или вено-венозные коллатерали);

- определения легочно-сосудистого сопротивления;

- выявления обструкции кровотока по венозным и артериальным сосудам;

- коронароангиографии, при наличии ишемических изменений выявленных другими методами.

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: Обследование включает измерение давления и насыщения кислородом в ЛА (наибольшее значение имеет оценка среднего давления), Ао, предсердиях, СЖ, определение легочного и системного кровотока, легочного сосудистого сопротивления (ЛСС). ЛСС – показатель, производный от давления в ЛА, оценивающий возможности легочных артерий отвечать на увеличение объема. В большинстве случаев операции, выполняемые с целью коррекции ЕЖ, направлены на увеличение легочного кровотока, поэтому определение давления в ЛА и ЛСС – важные моменты лечебно-диагностического поиска, влияющие на выбор последующей хирургической тактики. Ангиокардиография позволяет оценить анатомию магистральных артерий, гипертрофию миокарда. Для решения вопроса о выборе метода хирургического лечения чрезвычайно важна вентрикулография. Она позволяет создать представление о величине БВО, объеме полости гипоплазированного желудочка, тяжести легочного стеноза, состоятельности АВ клапанов, характере расположения магистральных артерий. При введении контраста в ЕЖ, независимо от наличия или отсутствия стеноза ЛА, определяется большая полость желудочка, занимающая практически всю область сердечной тени как в передне-задней, так и в боковой проекции. Значительно чаще в ЕЖ обнаруживаются гладкие внутренние контуры, что соответствует архитектонике левого желудочка, реже – грубая трабекулярность, свойственная правому желудочку. В соответствии с номенклатурой медицинских услуг исследование включает: катетеризация аорты, ангиографию легочной артерии избирательную, ангиографию легочной артерии и ее ветвей, зондирование камер сердца, флебографию верхней полой вены, флебографию нижней полой вены, вентрикулографию сердца, коронарографию (у отдельной категории пациентов в соответствии с текстом рекомендации).

5. Иные диагностические исследования

- Перед выпиской из стационара всем пациентам с целью контроля после выполненного оперативного вмешательства рекомендуется выполнить регистрацию электрокардиограммы [24,25].

(УУР С, УДД 5)

- Перед выпиской из стационара всем пациентам с целью контроля после выполненного оперативного вмешательства рекомендуется выполнить эхокардиографию [24,25].

(УУР С, УДД 5)

Лечение

Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

1. Консервативное лечение

Консервативные мероприятия направлены на регулирование резистентности легочных или системных сосудов.

- У новорожденных с резко обедненным легочным кровотоком рекомендуется применение простагландинов для поддержания проходимости ОАП [3,26,27].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: Среди препаратов наиболее распространено применение #алпростадила** (применение у детей вне зарегистрированной инструкции). Препарат вводится внутривенно, как правило, в условиях отделения реанимации. Начальная доза составляет 0,02 мкг/кг/мин с возможностью увеличения до 0,05-0,1 мкг/кг/мин, поддерживающая доза – 0,002 мкг/кг/мин [25]. Срок терапии определяется индивидуально.

- Рекомендуется применение диуретиков, с целью лечения СН, осложняющей течение ЕЖ, в том числе, – при отсутствии отечного синдрома [3,28-31].

(УУР С, УДД 5)

Комментарий: Наиболее часто применяются возрастные дозировки #фуросемида** (противопоказано применение таблетированной лекарственной формы у детей до 3-х лет), доза у детей – внутривенно 0,5-2 мг/кг или per os 1-2 мг/кг каждые 6-12 часов [29,31]; #спиронолактона**, доза у детей – 1-4 мг/кг/сутки [30,31].

- В ранние сроки после системно-легочного анастомоза (СЛА), а также после гемодинамической коррекции (двунаправленный кавопульмональный анастомоз (ДКПА) или операции Фонтена) (см. пункт 3.2.1) пациентам рекомендуется проведение тромбопрофилактики препаратами низкомолекулярного или нефракционированного гепарина [20,32-37,80,82,83].

(УУР В, УДД 3)

Комментарии: Тромбоэмболические осложнения занимают одно из ведущих мест в структуре как ранней, так и отдаленной смертности после гемодинамической коррекции. С одной стороны, после операций «обхода» правых отделов сердца создаются условия для уменьшения скорости и изменения фазности кровотока, с другой стороны, доказанным фактом является активация и повреждение эндотелия. Совокупность указанных причин повышает вероятность тромбозов после операции, риск которых возрастает у пациентов с эпизодами тромбозов в анамнезе, тромбофилиями, инфекционными осложнениями, полиорганной недостаточностью [80].

Тромбопрофилактика нефракционированным гепарином натрия** должна быть инициирована болюсом, который у взрослых составляет 80 Ед/кг, у детей – 75 Ед/кг с последующей внутривенной инфузией со скоростью: у детей младше 1 года – 28 Ед/кг/ч, у детей старше 1 года – 20 Ед/кг/ч, у взрослых - 18 Ед/кг/ч. Коррекция дозы производится на основании результатов лабораторных исследований (см. п 2.3, приложение А3) [37].

Тромбопрофилактика препаратами низкомолекулярного гепарина проводится из расчета: #эноксипарин** (off-label у детей до 18 лет) у детей младше 2 месяцев – 0,75 мг/кг, у детей старше 2 месяцев – 0,5 мг/кг, у взрослых – 20 мг через 12 часов подкожно, дальтепарин** – у детей от 1 месяца до 2 лет 150 Ед/кг, от 2 до 8 лет – 125 Ед/кг, старше 8 лет – 100 Ед/кг, у взрослых – 2500 Ед через 12 часов подкожно. Фондапаринукс** может применяться у детей старше 1 года в дозе 0,1 мг/кг, у взрослых 2,5 мг в сутки подкожно. Коррекция дозы производится на основании результатов лабораторных исследований (см. п 2.3) [37,80,82,83].

- Рекомендуется контроль уровня тромбоцитов крови у пациентов в случае применения гепарина натрия** свыше 5 суток с целью исключения гепарин-индуцированной тромбоцитопении [35-37].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: контроль уровня тромбоцитов крови оптимально выполнять с частотой 1 раз в три дня [35-37].

- Пациентам с единственным желудочком сердца после СЛА рекомендуется тромбопрофилактика [37,80,82,83].

(УУР А, УДД 3)

Комментарии: в раннем послеоперационном периоде тромбопрофилактика должна осуществляться препаратами нефракционированного или низкомолекулярного гепарина (см. выше), а в дальнейшем – ацетилсалициловой кислотой** в дозе 1-5 мг/кг [37].

- Пациентам с единственным желудочком сердца после выполнения ДКПА или операции Фонтена рекомендуется пожизненная тромбопрофилактика [20,32,35-38,80,82,83,87].

(УУР А, УДД 3)

Комментарии: в раннем послеоперационном периоде тромбопрофилактика должна осуществляться препаратами нефракционированного или низкомолекулярного гепарина (см. выше), а в дальнейшем – антагонистами витамина К с начальной дозы 0,2 мг/кг с дальнейшей коррекцией дозы под контролем МНО (оптимальный диапазон – 2,0-3,0) [37] или #ривароксабаном** (off-label у детей до 18 лет) в дозе 0,2-0,3 мг/кг/сут под контролем анти-Xа-активности (исследование уровня гепарина в крови: оптимальный диапазон – 0,5-1,0) [87].

2. Хирургическое лечение

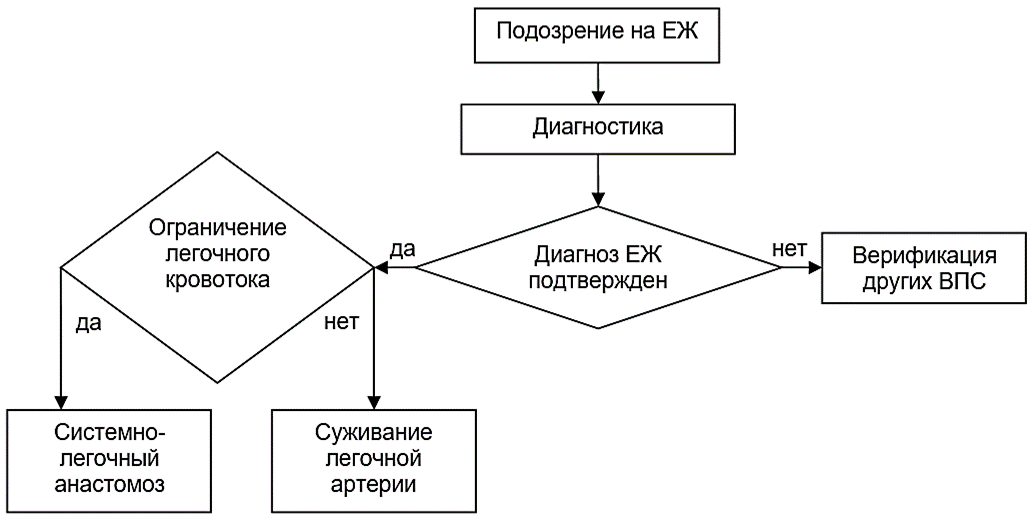

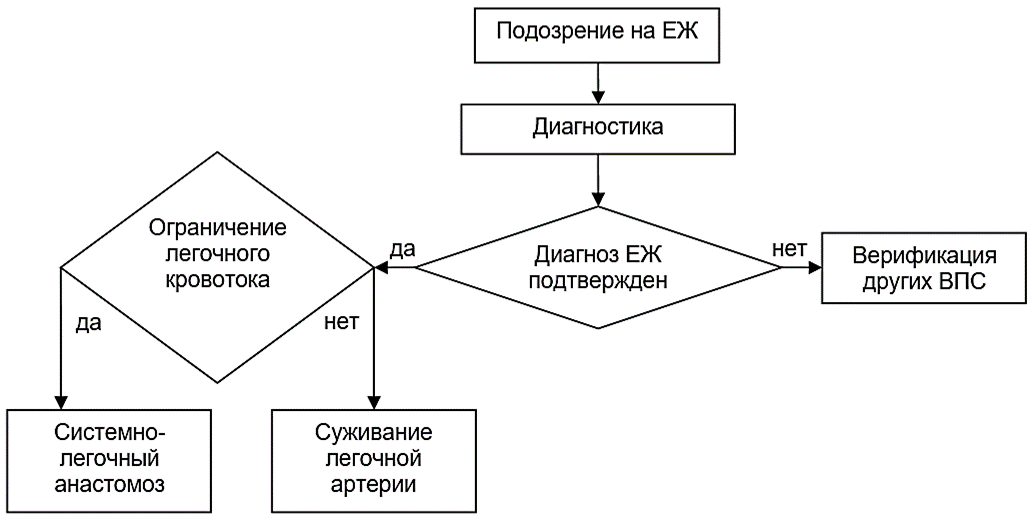

Хирургическая коррекция ЕЖ носит паллиативный (одножелудочковый) характер. Выбор той или иной паллиативной операции зависит в основном от состояния кровотока в малом круге кровообращения.

Этап хирургического лечения

Основные цели данного этапа – максимально сбалансировать системный и легочный кровоток, обеспечить беспрепятственное смешивание крови на уровне предсердий, обеспечить необструктивный выход из СЖ [1].

Среди паллиативных операций выделяют следующие:

- Процедура Рашкинда (баллонная атриосептостомия) рекомендуется в качестве неотложной меры помощи у новорожденных при наличии рестриктивного МПС у пациентов с гемодинамикой, зависящей от размеров МПС, в т.ч. при обструкции на уровне атриовентиркулярных клапанов [1-3,8].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: Под рестриктивным МПС понимается наличие сообщения на уровне предсердий, при котором существует разность давлений между правым и левым предсердиями. В этом случае может иметь место сопротивление кровотоку на уровне данного МПС.

- Суживание ЛА (операция Muller) и перевязка ОАП (при его наличии) рекомендуется в периоде новорожденности при резко увеличенном легочном кровотоке с целью ограничения легочного кровотока и «защиты» малого круга кровообращения от развития склеротических изменений [1,2,8,10,11,23,33,35].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: Избыточный легочный кровоток способствует развитию тяжелой СН и высокой легочной гипертензии. Указанные вмешательства выполняются в возрасте до 6 мес. жизни либо позднее, после оценки ЛСС.

- Рекомендуется создание СЛА (создание анастомоза между подключичной артерией и легочной артерией) у пациентов в периоде новорожденности при насыщении крови кислородом менее 70-75% [1,2,8,10,11,23,33,35].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: Выраженная гипоксемия часто характерна для тяжелого стеноза ЛА (нередко при ОАП-зависимом легочном кровотоке). Предпочтительное выполнение СЛА – в возрасте до 3-х месяцев.

Гемодинамическая коррекция

Следующим этапом выполняется так называемая «гемодинамическая» (одножелудочковая) коррекция, заключающаяся в создании тотального кавопульмонального анастомоза (синоним: «полный обход» правого сердца). Цель данного этапа – снижения преднагрузки СЖ и увеличение системной оксигенации [2,8].

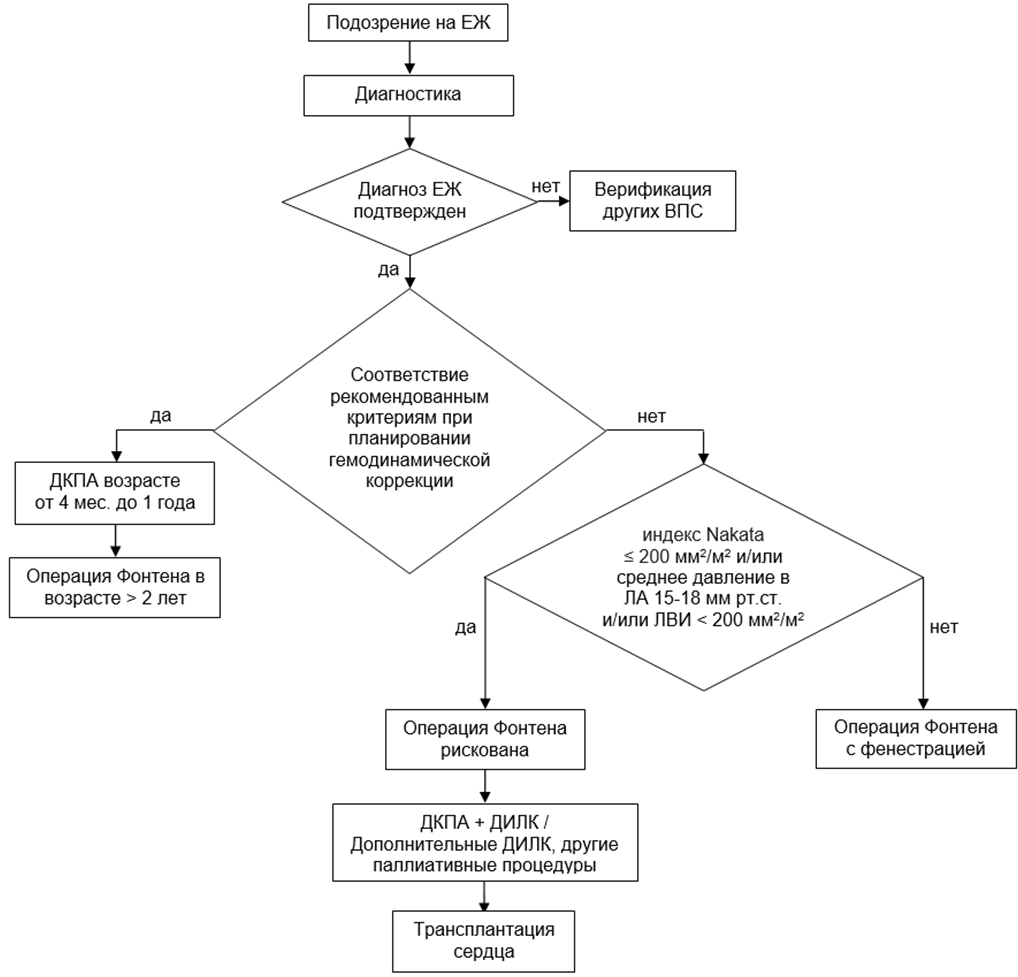

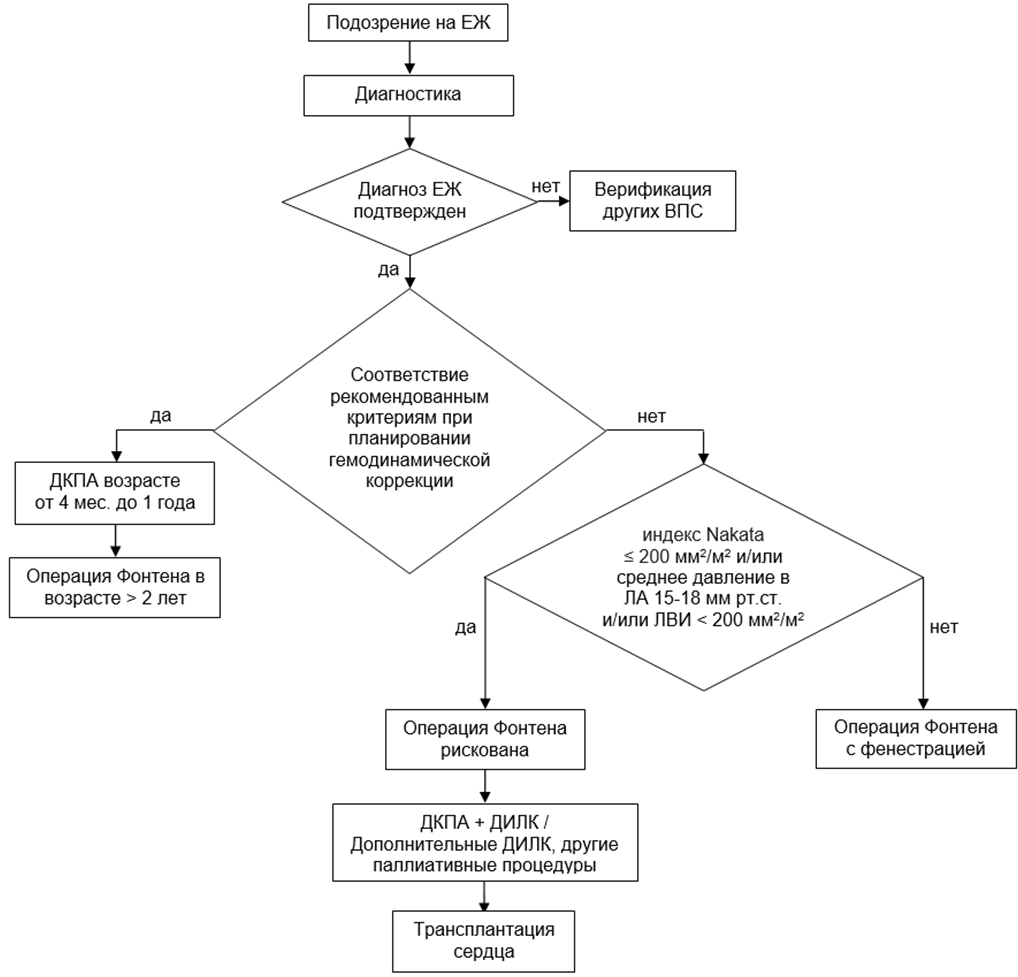

- В качестве первого этапа гемодинамической коррекции у детей рекомендуется выполнение ДКПА (создание кавопульмонального анастомоза) [1,2,8,10,11,23].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: ДКПА заключается в создании анастомоза «конец в бок» между верхней полой веной (ВПВ) и соответствующей главной ветвью ЛА. Предпочтительное выполнение – в возрасте от 4-х мес до 1 года. В большинстве случаев после ДКПА насыщение крови кислородом устанавливается в пределах 80%. В качестве альтернативы ДКПА может выступать операция Hemi-Fontan – создание широкого анастомоза между ВПВ, ПП и легочной артерией. Последний вариант предпочтителен, если в качестве ТКПА планируется латеральный тоннель.

- В качестве второго (заключительного) этапа гемодинамической коррекции у детей рекомендуется выполнение анастомоза между нижней полой веной (НПВ) и ЛА (создание кавопульмонального анастомоза) [1,2,8,10,11,23].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: Выполнение одномоментного тотального кавопульмонального анастомоза сопровождалось высокой летальностью, поэтому было предложено разделить операцию на 2 самостоятельных этапа. Данная тактика позволила существенно улучшить результаты гемодинамической коррекции. Наиболее распространенной в настоящее время модификацией операции Фонтена является использование сосудистого протеза (протез кровеносного сосуда синтетический***), имплантированного непосредственно между НПВ и ЛА (модификация экстракардиального кондуита). В качестве альтернативы данной методике (например, при синдроме гетеротаксии и аномалиях венозного возврата) может выступать тотальный кавопульмональный анастомоз в модификации латерального тоннеля. Для снижения риска операции Фонтена нередко она дополняется фенестрацией между системой кавопульмонального тракта и предсердием.

-

Рекомендуется соблюдение следующих возрастных критериев при планировании гемодинамической коррекции [41-47]:

- для ДКПА – не менее 4 мес.;

- для операции Фонтена – не менее 2-х лет.

(УУР C, УДД 4)

Комментарии: Ранний возраст на сегодняшний день не является фактором, препятствующим выполнению ДКПА, тем не менее до настоящего времени оптимальные сроки операции не определены. Одни авторы рекомендуют ДКПА до 6 месяцев, объясняя это пользой от ранней «разгрузки» СЖ, но не ранее 3 месяцев [19-21,23], другие считают оптимальным его создание в промежутке от 6 месяцев до 2 лет, что связывают с максимальным приростом насыщения крови кислородом после процедуры в данной возрастной группе [25,26]. Сомнения, связанные с выполнением операции до 3 месяцев, оправданны и связаны с более высоким ЛСС у таких детей, возможным повышением частоты осложнений и летальности, неуверенностью в адекватном росте легочных артерий после операции и риском неблагоприятного влияния процедуры на мозговое кровообращение [41,43-45,47]. «Возраст» выполнения операции Фонтена так же оспаривается. Одни авторы склоняются к выполнению данного этапа в более старшем возрасте, объясняя это ограниченным «сроком службы» нефизиологичного одножелудочкового кровообращения и неизбежной его декомпенсацией. При этом основными показаниями к операции выступают такие факторы, как прогрессирование системной гипоксемии и снижение толерантности к физической нагрузке. Другие же, наоборот, стараются перейти к тотальному кавопульмональному анастомозу в более ранние сроки, объясняя подобную тактику пользой от уже упомянутого раннего снижения преднагрузки СЖ [41,43]. Средний оптимальный возраст для операции Фонтена в модификации ЭКК – 3-4 года при весе более 15 кг., что как правило позволяет разместить в грудной клетке ребенка протез оптимального размера (18-20 мм). Для латерального тоннеля возраст и масса пациента важны не в той же мере, так как при данной модификации не используется протез.

-

Рекомендуется соблюдение критериев адекватного развития легочного артериального русла у пациентов при планировании гемодинамической коррекции [48-50]:

- индекс Nakata ≥ 200 мм2/м2;

- индекс McGoon ≥ 1,5;

- индекс Reddy ≥ 90 мм2/м2.

(УУР C, УДД 4)

Комментарии: Несмотря на вышеуказанные ориентировочные показатели развития легочного артериального русла считается, что небольшие размеры ЛА (индексы Nakata ≤ 100 мм2/м2 и McGoon ≤ 1,2) не оказывают значимого влияния на ранние результаты гемодинамической коррекции [48]. Как известно, размеры ЛА могут зависеть от количества крови, притекающей к ним [49], поэтому абсолютные их значения, возможно, и не самый важный фактор риска [50]. Очевидно, что более важным фактором может являться функциональная способность ЛА отвечать на увеличение кровотока в легкие после операции, выражающаяся в ЛСС (см. пункт 2.4).

Для достижения наиболее оптимальных результатов операции рекомендуется выполнение гемодинамической коррекции у пациентов с сопоставимыми размерами полых вен и легочных артерий [2,8,23].

(УУР С, УДД 5)

-

При планировании гемодинамической коррекции у пациентов рекомендуется придерживаться следующих значений показателей гемодинамики малого круга кровообращения [2,8,23]:

- среднее давление в ЛА ≤ 15 мм рт.ст;

- легочное сосудистое сопротивление ≤ 4 Ед/м2;

(УУР С, УДД 5)

- У пациентов с выраженной АВ недостаточностью (более 2 степени) рекомендуется ее коррекция до гемодинамической коррекции или на ее этапах [2,8,23].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: Допустимой и не требующей коррекции степенью АВ недостаточности считается умеренная (1-2).

- Пациентам с субаортальной обструкцией, встречающейся при сопутствующем дискордантном (не от тождественного желудочка) отхождении Ао, рекомендуется устранение обструкции на этапах гемодинамической коррекции [2,8,23,51,52].

(УУР C, УДД 4)

Комментарии: Показания к коррекции субаортальной обструкции определяются наличием градиента систолического давления между СЖ и Ао, рестриктивного ДМЖП (признак рестриктивности ДМЖП – площадь сечения дефекта менее 2 см2/м2), соотношения диаметров ДМЖП и фиброзного кольца аортального клапана. Хирургическая тактика заключается либо в расширении ДМЖП, либо в выполнении процедуры Damus-Kaye-Stansel одновременно с гемодинамической коррекцией. После расширения ДМЖП нередко отмечены АВ блокады 3 степени, ввиду чего выполнение операции Damus-Kaye-Stansel, при соблюдении показаний, предпочтительно. Одним из ключевых критериев возможности выполнения операции Damus-Kaye-Stansel является сохранение компетентности клапана ЛА.

-

Выполнение гемодинамической коррекции рекомендуется при следующих значениях показателей сократительной функции сердца у пациентов [2,8,23,53]:

- фракция выброса > 55%;

- конечно-диастолическое давления ≤ 12 мм рт.ст.

(УУР C, УДД 5)

Комментарии: Косвенным признаком компрометирования сократительной функции СЖ является индекс его конечно-диастолического объема (мл/м2). В ряде работ отмечена связь исходного увеличения конечно-диастолического объема СЖ и угнетения его сократительной функции в послеоперационном периоде.

- При планировании гемодинамической коррекции у пациентов рекомендуется оценка дополнительных источников легочного кровотока (ДИЛК; синоним: гибридный легочный кровоток) [2,8,22].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: ДИЛК могут быть оценены в ходе КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, ангиографии грудной аорты ретроградной, катетеризации аорты. При выполнении ДКПА решение о сохранении или устранении ДИЛК в каждом случае носит индивидуальный характер. ДИЛК на этапе ДКПА может быть сохранен при тенденции к снижению насыщения крови кислородом менее 80% и стабильных показателей центральной гемодинамики (среднее давление в ЛА ≤ 15 мм рт. ст., отсутствие прогрессирующей гипотонии). Оценка показателей проводится непосредственно после ДКПА, в условиях концентрации кислорода во вдыхаемой смеси в пределах 21-30%. При увеличении насыщения крови кислородом свыше 90% выполняется пробное пережатие дополнительных источников, руководствуясь далее уровнем насыщения крови кислородом (целевое значение 80-90%). При сохраняющейся необходимости сохранения гибридного легочного кровотока предпочтение отдается антеградному источнику (легочный ствол). В ряде ситуаций, в основном по причине устьевых стенозов той или иной ветви ЛА, возможно сохранение одновременно двух источников легочного кровотока – антеградного и СЛА или ОАП дистальнее места стеноза ЛА.

- У ряда пациентов со сложными ВПС и высоким риском операции Фонтена, в силу тех или иных анатомо-гемодинамических факторов, возможно рекомендовать выполнение различных паллиативных вмешательств: суживание легочной артерии, системно-легочное шунтирование или ДКПА с ДИЛК (СЛА, аксиллярный артериовенозный анастомоз) в качестве «окончательного» этапа гемодинамической коррекции или «моста» к пересадке сердца [2,3,8,10,11,23,54].

(УУР С, УДД 5)

- Сохранение ДИЛК на этапе операции Фонтена нередко приводит к венозной гипертензии и развитию НК, поэтому рекомендуется устранение ДИЛК (при наличии) всем пациентам на этапе операции Фонтена [2,8,23].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: в качестве ДИЛК могут выступать аорто-легочные коллатеральные артерии, функционирующие системно-легочные анастомозы, антеградный легочный кровоток. Аорто-легочные коллатеральные артерии устраняют перед операцией Фонтена в ходе ангиографии грудной аорты ретроградной, катетеризации аорты. Системно-легочные анастомозы, антеградный легочный кровоток устраняются посредством лигирования анастомозов, легочного ствола во время операции Фонтена.

- Для достижения наиболее оптимальных результатов операции при планировании гемодинамической коррекции рекомендуется оценка состояния венозного системного и легочного оттока у пациентов [2,8,23].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: В случае обнаружения препятствий на пути венозного оттока хирургическая тактика определяется индивидуально. Наиболее частыми причинами обструкции венозного оттока являются аномальный дренаж легочных вен, стенозы устьев легочных вен, рестриктивное МПС.

- Для достижения наиболее оптимальных результатов гемодинамической коррекции рекомендуется устранение факторов, способствующих обструкции венозного оттока на любом этапе при его выявлении [2,8,23].

(УУР С, УДД 5)

- Выполнение первичного ДКПА рекомендуется у пациентов без критического стеноза ЛА и ОАП-зависимого легочного кровотока с уровнем системного насыщения > 70-75%, без избыточного легочного кровотока (среднее давление в легочной артерии < 15 мм рт. ст.) [2,8,23].

(УУР С, УДД 5)

- При значимых локальных стенозах ветвей ЛА пациентам рекомендуется коррекция стенозов эндоваскулярными методами (транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий и/или стентирование легочных артерий) или при помощи открытых операций (иссечение стеноза легочной артерии) одномоментно с этапами гемодинамической коррекции [2].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: В случае эндоваскулярных методов коррекции стенозов ветвей ЛА необходим строгий контроль состояния проходимости главных бронхов.

- При планировании заключительного этапа гемодинамической коррекции пациентам с пограничными размерами ЛА (индекс Nakata ≤ 200 мм2/м2), повышенном среднем давлении в ЛА (15-18 мм рт. ст.), низком легочно-венозном индексе (< 200 мм2/м2) рекомендуется воздержаться от операции Фонтена [2,8,22,23].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: В пограничных ситуациях следует рассмотреть возможность создания ДИЛК (например, СЛА, аксиллярного артериовенозного анастомоза).

- Не рекомендуется выполнение операции Фонтена пациентам при склеротических изменениях сосудов легких и выраженной дисфункции СЖ, а так же при поражениях паренхимы печени с признаками венозного застоя [1,42-44].

(УУР C, УДД 5)

Комментарии: Объективными критериями состояния сосудов легких являются среднее ДЛА и ЛСС, функции системного желудочка – фракция выброса, конечно-диастолическое давление, индекс конечно-дистолического объема.

- Трансплантация сердца рекомендуется пациентам при тяжелой дисфункции СЖ [8,23,33,35,55-57].

(УУР С, УДД 4)

Послеоперационные осложнения

Наиболее частыми ранними осложнениями после гемодинамической коррекции являются неврологические нарушения, дыхательная недостаточность, венозная гипертензия и синдром верхней полой вены, повышенная транссудация, нарушение лимфоотока [44,46,58].

- Для снижения риска послеоперационных осложнений рекомендуется ранняя (1-е сутки после операции) экстубация пациентов после гемодинамической коррекции [59-64].

(УУР C, УДД 4)

Комментарии: Основные осложнения нередко связывают с повышением венозного давления в кавопульмональном тракте, что в свою очередь может быть обусловлено колебанием ЛСС в раннем послеоперационном периоде и недостаточной компенсацией легочного кровообращения к увеличению кровотока. Искусственная вентиляция легких повышает внутригрудное давление и замедляет венозный возврат по системным венам, что является дополнительным фактором повышения венозного давления.

Среди отдаленных осложнений после гемодинамической коррекции наиболее важными являются венозная гипертензия, нарушения ритма сердца, белково-дефицитная энтеропатия, печеночная дисфункция, тромбоэмболические осложнения [2,8].

Венозная гипертензия является основной причиной развития и прогрессирования НК (гепатомегалии, асцита, гидроторакса, периферических отеков, цианоза) в средне-отдаленные сроки после операции Фонтена. К факторам, повышающим вероятность развития венозной гипертензии, относятся стенозы ЛА, ДИЛК, недостаточность АВ клапана, стенозы полых вен или сосудистого протеза между НПВ и ЛА (например, вследствие «перероста» протеза), развитие венозных коллатералей, дисфункция СЖ, белково-дефицитная энтеропатия (БДЭП), ТЭО, печеночной недостаточности [2].

- Рекомендуется устранение локальных стенозов ЛА (транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий и/или стентирование легочных артерий, и/или иссечение стеноза легочной артерии) в случае их развития у пациентов после тех или иных этапов гемодинамической коррекции [2,10,11,23].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: В большинстве случаев их устранение возможно эндоваскулярным способом.

- Рекомендуется эндоваскулярное устранение ДИЛК в случае их реканализации или развития после ДКПА или операции Фонтена при стойких признаках НК [2,10,11,23].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: Аорто-легочные коллатеральные артерии могут быть не диагностированы до операции или же развиваться в ранние или отдаленные сроки после неё. Реканализация ствола ЛА может происходить спустя 1-2 года после операции (положение справедливо для случаев, где легочный ствол был перевязан интраоперационно, и неактуально для пациентов с сопутствующей атрезией легочной артерии).

- При прогрессировании недостаточности АВ клапана более, чем умеренной степени пациентам рекомендуется проведение корригирующей операции [2,10,11,23].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: Коррекция недостаточности АВ клапана может быть выполнена как отдельная процедура, так и одновременно с операцией Фонтена. В ряде случаев это осложнение возникает в отдаленном послеоперационном периоде вследствие перенесенного инфекционного эндокардита или дилатации фиброзного кольца клапана в результате прогрессирующей дисфункции СЖ.

- После операции Фонтена в модификации ЭКК пациентам рекомендуется операция по замене сосудистого протеза в случае развития венозной гипертензии вследствие недостаточного размера кондуита относительно роста и развития пациента [2,10,11,23].

(УУР С, УДД 5)

- Для увеличения насыщения крови кислородом в случае развития венозных коллатералей после ДКПА пациентам рекомендуется их эмболизация (эмболизация вено-венозных фистул) [2,10,11,23].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: При отсутствии таких факторов, как выраженная недостаточность АВ клапанов, остаточные стенозы ЛА и повышенное давление в малом круге кровообращения результаты операции ДКПА хорошие. Однако по мере роста пациента происходит постепенно снижение насыщения артериальной крови кислородом, что обусловлено возрастным уменьшением доли венозного возврата по системе ВПВ, а также развитием легочных артериовенозных фистул. Прогрессирующий цианоз в отдаленные сроки после операции ДКПА может быть связан также с развитием коллатеральных сосудов между системами верхней и нижней полых вен, обусловленным разницей давления между ними, приводящей к сбросу крови из ВПВ в НПВ и уменьшению легочного кровотока. Гемодинамическими причинами этого осложнения также могут быть обструкция легочного кровотока на различных уровнях, повышение ЛСС, дисфункция СЖ или АВ клапанов, тромбоз полых вен и другие факторы, приводящие к повышению венозного давления. По данным A. Magee и соавт. венозные коллатеральные сосуды развиваются в 31% случаев после операции ДКПА. Наиболее часто в роли коллатеральных сосудов выступают непарная и полунепарная вены, а также вены перикарда и передней грудной стенки. Эмболизация венозных коллатералей является эффективным методом повышения насыщения крови кислородом в случаях, когда риск выполнения операции Фонтена повышен.

- Рекомендуется трансплантация сердца пациентам при выраженной дисфункции СЖ, рефрактерной к консервативной терапии [2].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: Дисфункция СЖ может быть обусловлена как его морфологией, так и исходной тяжестью порока или перенесенными инфекционными заболеваниями (в т.ч. миокардитом) в послеоперационном периоде [6].

- Пациентам рекомендуется немедленная госпитализация в стационар при подозрении на БДЭП [2,55,56].

(УУР С, УДД 3)

Комментарии: Под термином «белок-дефицитная энтеропатия» подразумевается состояние, характеризующееся нарушением всасывания белка в тонком кишечнике. Частота этого осложнения составляет в среднем 3,8%. Сроки развития БДЭП составляют от 1 месяца до 16 лет (в среднем 2,7 года), при этом у одной трети пациентов осложнение развивается в сроки свыше 5 лет после операции. Причины развития БДЭП после операции Фонтена до сих пор изучены не полностью. Одним из вероятных механизмов является развитие лимфангиоэктазий в органах брюшной полости, в том числе и в кишечнике в результате постоянно повышенного венозного и лимфатического давления после операции Фонтена. Клинически БДЭП проявляется гипоальбуминемией, и как следствие этого, отеками, асцитом, плевральной транссудацией или хилотораксом, иммунодефицитом и гипокальциемией. На поздних стадиях развития большинство проявлений этого осложнения соответствует клинической картине НК. Методом ранней диагностики БДЭП является определение уровня фекального α1-антитрипсина, концентрация которого при БДЭП существенно повышается. Прогноз в случае развития БДЭП, как правило, неблагоприятный. В большинстве работ отмечается высокая летальность среди этих пациентов. Если в течение 5 лет с момента развития осложнения выживаемость составляет около 60%, то через 10 лет остаются в живых менее 20% пациентов.

Медицинская реабилитация

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

- Пациентам с ЕЖ после любого из этапов хирургической коррекции рекомендуется в течение 3-х последующих месяцев жизни избегать тракционных нагрузок на верхние конечности [66].

(УДД 5, УУР С)

Комментарии: Целесообразно избегать чрезмерных физических нагрузок (импульсивные, силовые игры, быстрый бег, поднятие тяжестей), особенно следует избегать избыточной нагрузки на пояс верхних конечностей (способствует правильному срастанию грудины).

- Всем пациентам с ЕЖ после каждого этапа хирургического лечения рекомендуется выполнение реабилитационных мероприятий длительностью не менее 6 недель в рамках индивидуальной схемы [66].

(УДД 5, УУР С)

Комментарии: прохождение реабилитации в большинстве случаев возможно на дому при условии периодического контроля состояния пациента педиатром по месту жительства (1 раз в 2-3 недели). Оптимальная длительность реабилитационного периода составляет 10-12 недель. Если реабилитация неэффективна, требуется подбор индивидуальной программы или частый контроль профильного специалиста, то необходимо рассмотреть вопрос об отправке пациента в специализированный реабилитационный центр.

- В рамках реабилитационного становления, в сроки до 3-х месяцев после хирургического лечения ЕЖ пациентам рекомендуется ограничение по употреблению жидкости [66].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: Употребление жидкости (особенно в течение первого месяца после операции) регламентируется как 60-80% от суточного потребления.

- Всем пациентам с ЕЖ после каждого этапа хирургического лечения рекомендуется подбор индивидуального оптимального режима физической активности на этапе амбулаторного наблюдения [66].

(УДД 5, УУР С)

Госпитализация

Организация оказания медицинской помощи

Показания для плановой госпитализации:

- Отсутствие признаков нарастания НК и стабильный функциональный статус пациента (I-II функциональный класс) без тенденции к ухудшению в течение 6-12 мес после СЛА, в течение не менее 12 мес – после этапной гемодинамической коррекции (для оценки у взрослых пациентов применяется классификация сердечной недостаточности Нью-Иоркской ассоциации сердца (NYHA), для оценки у детей – классификация Ross (приложение Г);

- Стабильное насыщение крови кислородом без тенденции к снижению.

- Плановое хирургическое лечение.

Показания для экстренной госпитализации:

- Ухудшение функционального статуса пациента с прогрессированием признаков НК в течение последних 2-4 недель или дней (для оценки у взрослых пациентов применяется классификация сердечной недостаточности Нью-Иоркской ассоциации сердца (NYHA), для оценки у детей – классификация Ross (приложение Г));

- Прогрессирование снижения насыщение крови кислородом менее 80% в течение последних 2-4 недель или дней;

- Подозрение на развитие у пациента БДЭП.

Показания к выписке пациента из стационара:

-

После консервативного лечения:

- Уменьшение клинических проявлений НК;

- Увеличение насыщения крови кислородом.

-

После этапного хирургического лечения:

- Системно-легочный анастомоз / процедура Рашкинда – увеличение насыщения крови кислородом / устранение рестриктивного МПС;

- Этапная гемодинамическая коррекция – снижение преднагрузки (уменьшение конечно-диастолического объема) СЖ, увеличение насыщения крови кислородом.

Профилактика

Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

- Рекомендуется пожизненное наблюдение врача-кардиолога/ врача-детского кардиолога в рамках диспансерного наблюдения с обследованием пациентов после различных этапов коррекции ЕЖ в специализированных центрах не реже 1 раза в 6-12 мес [23,66].

(УУР С, УДД 5)

- Всем женщинам репродуктивного возраста, перенесшим операцию Фонтена, рекомендуется полное обследование с обязательной ЭхоКГ перед планированием беременности [66].

(УУР С, УДД 5)

- В отдаленные сроки после операции Фонтена возможно развитие печеночной дисфункции, поэтому не реже 1 раза в 6-12 мес. пациентам после операции Фонтена рекомендуется контроль таких биохимических показателей крови как общего белка (исследование уровня общего белка в крови), альбумина (исследование уровня альбумина в крови), АСТ (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови), АЛТ (определение активности аланинаминотрансферазы в крови), билирубина (исследование уровня общего билирубина в крови, исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови и исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови) [2,67].

(УУР С, УДД 5)

- Для оценки сократительной функции сердца, компетентности АВ клапанов, характера кровотока по СЛА, ДКПА и/или ЭКК, а также с целью исключения гидроторакса/гидроперикарда всем пациентам после различных этапов коррекции ЕЖ рекомендуется проведение ЭхоКГ в течение первого месяца после выписки, далее – не реже 1 раза в 6-12 мес [23,66].

(УУР С, УДД 5)

- При недостаточных данных, необходимых для оценки характера показателей кровообращения и полученных в ходе ЭхоКГ после СЛА или этапной гемодинамической коррекции (в т.ч. при планировании следующего этапа) пациентам рекомендуется проведение АКГ с зондированием камер сердца, сроки которого определяются индивидуально [10,11,23].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: После СЛА исследование проводится в сроки от 6 до 12 мес, после ДКПА – не менее, чем через 12 мес. Основные цели АКГ в указанные сроки – оценка возможности выполнения следующего этапа хирургического лечения, в случае его невозможности – оценка функции СЛА и/или ДКПА, степени развития легочного артериального русла. После операции Фонтена необходимость АКГ обусловлена, в первую очередь, необходимостью тех или иных эндоваскулярных вмешательств (диллатации или стентирования легочных артерий при их стенозировании, устранения ДИЛК, закрытия фенестрации между ЭКК и предсердием), при этом сроки АКГ четко не регламентированы. В соответствии с номенклатурой медицинских услуг исследование может включать: катетеризацию аорты, ангиографию легочной артерии избирательную, ангиографию легочной артерии и ее ветвей, зондирование камер сердца, флебографию верхней полой вены, флебографию нижней полой вены, вентрикулографию сердца.

- Всем пациентам с единственным желудочком сердца, получающим антитромботическую терапию, рекомендуется не реже 1 раза в 1 месяц выполнение коагулограммы (ориентировочное исследование системы гемостаза) [37,80,82,83,87].

(УУР А, УДД 3)

Комментарии: Среди лабораторных данных важную информацию могут предоставить оценка общего (клинического) анализа крови (исследование уровня общего гемоглобина в крови, исследование уровня тромбоцитов крови), исследование агрегации тромбоцитов (для пациентов, получающих ацетилсалициловую кислоту**), МНО (для пациентов, получающих варфарин**), анти-Ха-активность (исследование уровня гепарина в крови. Для пациентов, получающих #ривароксабан**).

- Рекомендуется применение антибактериальных препаратов системного действия (пенициллины широкого спектра действия, другие бета-лактамные антибактериальные препараты) у пациентов с ЕЖ после различных этапов хирургического лечения, в связи с опасностью инфекционного эндокардита [2,3,10,11,23].

(УУР С, УДД 5)

Комментарии: Антибиотикопрофилактика назначается в случае необходимости амбулаторных хирургических вмешательств, экстракции зубов и пр.

Информация

Информация

Список сокращений

АВ – атриовентрикулярный

АКГ – ангиокардиография (чрезвенозная катетеризация сердца, зондирование камер сердца)

Ао – аорта

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время

БВО – бульбо-вентрикулярное отверстие

БДЭП – белково-дефицитная энтеропатия

ВПВ – верхняя полая вена

ВПС – врожденный порок сердца

ДИЛК – дополнительный источник легочного кровотока

ДКПА – двунаправленный кавопульмональный анастомоз

ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки

ЕЖ – единственный желудочек

КТ – компьютерная томография

ЛА – легочная артерия

ЛСС – легочное сосудистое сопротивление

ЛЖ – левый желудочек

МНО – международное нормализованное отношение

МПС – межпредсердное сообщение

МРТ – магнитно-резонансная томография

НК – недостаточность кровообращения

НПВ – нижняя полая вена

НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты

ОАП – открытый артериальный проток

ПЖ – правый желудочек

РКИ – рандомизированное контролируемое исследование

СЖ – системный желудочек

СЛА – системно-легочный анастомоз

СН – сердечная недостаточность

ТМА – транспозиция магистральных артерий

ТЭО – тромбоэмболические осложнения

ЭКГ – электрокардиография

ЭКК – экстракардиальный кондуит (протез кровеносных сосудов синтетический)

ЭхоКГ – эхокардиография

Термины и определения

Индекс Nakata (синоним: легочно-артериальный индекс) – отношение суммарной площади поперечного сечения правой и левой легочных артерий к площади поверхности тела.

Индекс McGoon – отношение суммы диаметров легочных артерий у места их деления к диаметру нисходящей аорты.

Индекс Reddy (синоним: нижнедолевой легочно-артериальный индекс) – отношение суммы площадей поперечного сечения нижнедолевых ветвей правой и левой легочных артерий к площади поверхности тела.

«Критические» врожденные пороки сердца – состояния, характеризующиеся острым дефицитом сердечного выброса, быстрым прогрессированием сердечной недостаточности, кислородным голоданием тканей с развитием декомпенсированного метаболического ацидоза и нарушением функции жизненно важных органов [1].

Компьютерная томография – неинвазивный метод лучевой диагностики, позволяющий получить серию послойных субмиллиметровых аксиальных изображений органов и структур тела человека, основанный на измерении и сложной компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского излучения различными по плотности тканями; для улучшения дифференцировки органов друг от друга, а также нормальных и патологических структур. Применяются различные методики контрастного усиления/контрастирования, с использованием йодсодержащих рентгеноконтрастных препаратов. Для визуализации структур сердечно-сосудистой системы применяют КТ-ангиографию – методику внутривенного болюсного введения рентгеноконтрастного препарата в кровоток с помощью системы внутрисосудистого введения контрастного вещества, с установленной скоростью и временем введения препарата. На основе полученных данных посредством компьютерной постобработки с 3D-реконструкцией строится трехмерная модель сердца и сосудов.

Легочно-венозный индекс – отношение сумм поперечного сечения легочных вен к площади поверхности тела.

Магнитно-резонансная томография – неинвазивный метод получения томографических медицинских изображений без ионизирующего излучения для исследования внутренних органов и тканей, основанный на явлении ядерного магнитного резонанса и на измерении электромагнитного отклика атомных ядер, находящихся в сильном постоянном магнитном поле, в ответ на возбуждение их определенным сочетанием электромагнитных волн; такими ядрами являются ядра атомов водорода, присутствующие в теле человека в составе воды и других веществ. МР-ангиография – метод получения изображения просвета сосудов при помощи магнитно-резонансного томографа. Метод позволяет оценивать как анатомические, так и функциональные особенности кровотока. МР-ангиография основана на отличии сигнала от перемещающихся протонов (крови) от окружающих неподвижных тканей, что позволяет получать изображения сосудов без использования каких-либо контрастных средств – бесконтрастная ангиография (например: фазово-контрастная МР-ангиография). В ряде случаев применяется внутривенное болюсное контрастирование с использованием контрастных препаратов на основе парамагнетиков (гадолиний).

Процедура Рашкинда (синоним: баллонная атриосептостомия) – эндоваскулярная операция, заключающаяся в проведении катетера с расширительным баллоном в овальное окно межпредсердной перегородки и последующей дилатации межпредсердного сообщения.

Рестриктивный – создающий препятствие кровотоку.

Транссудация – состояние, характеризующееся длительным поступлением жидкости из серозный полостей.

Эхокардиография – метод ультразвукового исследования, направленный на исследование морфологических и функциональных изменений сердца, его клапанного аппарата и магистральных сосудов.

Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния)

При подозрении на патологию трахео-бронхиального дерева до операции необходимо обследовать пациента у врача-пульмонолога [68].

Критерии оценки качества медицинской помощи

Критерии оценки качества первичной медико-санитарной помощи взрослым и детям при единственном желудочке сердца (коды по МКБ - 10: Q20.4)

|

№ п/п

|

Критерии оценки качества

|

Оценка выполнения

|

|---|---|---|

|

1.

|

Выполнен прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный и/или прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, и/или прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (при установлении диагноза)

|

Да/Нет

|

|

2.

|

Выполнен диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога или диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога

|

Да/Нет

|

|

3.

|

Выполнена регистрация электрокардиограммы (при установлении диагноза и/или при диспансерном наблюдении)

|

Да/Нет

|

|

4.

|

Выполнена прицельная рентгенография органов грудной клетки (при установлении диагноза и/или при диспансерном наблюдении)

|

Да/Нет

|

|

5.

|

Выполнена эхокардиография (при установлении диагноза и/или при диспансерном наблюдении)

|

Да/Нет

|

Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при единственном желудочке сердца (коды по МКБ - 10: Q20.4)

|

№ п/п

|

Критерии оценки качества

|

Оценка выполнения

|

|---|---|---|

|

1.

|

Выполнена пульсоксиметрия

|

Да/Нет

|

|

2.

|

Выполнена регистрация электрокардиограммы (при планировании хирургического лечения и при выписке из стационара)

|

Да/Нет

|

|

3.

|

Выполнена прицельная рентгенография органов грудной клетки (при планировании хирургического лечения

|

Да/Нет

|

|

4.

|

Выполнена эхокардиография (при планировании хирургического лечения и при выписке из стационара)

|

Да/Нет

|

|

5.

|

Выполнена компьютерная томография сердца с контрастированием и/или магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием (при недостаточной информативности данных эхокардиографии, при отсутствии медицинских противопоказаний)

|

Да/Нет

|

|

6.

|

Выполнено зондирование камер сердца и/или чрезвенозная катетеризация сердца (при отсутствии медицинских противопоказаний)

|

Да/Нет

|

|

.

|

Выполнено хирургическое лечение (при условии операбельности пациента)

|

Да/Нет

|

Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру клинических рекомендаций

-

Барышникова И.Ю., к.м.н. (Москва; Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии «Российское общество рентгенологов и радиологов»).

-

Бокерия Л.А., академик РАН (Москва; Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Американская Ассоциации торакальных хирургов, Европейское общество грудных и сердечно-сосудистых хирургов, Сербская Академия наук).

-

Белов В.А. д.м.н. (Калининград).

-

Борисков М.В. д.м.н. (Краснодар).

-

Горбатиков К.В. д.м.н. (Тюмень).

-

Горбатых Ю.Н. д.м.н. (Новосибирск).

-

Горбачевский С.В. д.м.н. (Москва).

-

Гущин Д.К., к.м.н. (Москва).

-

Дорофеев Алексей Владимирович, к.м.н. (Москва) Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии «Российское общество рентгенологов и радиологов».

-

Зеленикин М.А. д.м.н. (Москва; Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России).

-

Зеленикин М.М. д.м.н. (Москва; Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России).

-

Иванов А.С. д.м.н. (Москва; Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России).

-

Калашников С.В., к.м.н. (Москва; Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России).

-

Ким А.И. д.м.н. (Москва; Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России)

-

Кокшенев И.В. д.м.н. (Москва).

-

Кривощеков Е.В. д.м.н. (Калининград; Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Европейская ассоциация кардиоторакальных хирургов, Всемирное Общество детской и врожденной хирургии сердца).

-

Купряшов А.А. д.м.н. (Москва).

-

Мовсесян Р.Р. член-корреспондент РАН (С-Петербург; Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Ассоциация детских кардиологов России, Европейская ассоциация кардиоторакальных хирургов, Американское общество торакальных хирургов).

-

Петрушенко Д.Ю. к.м.н. (Казань).

-

Плотников М.В. к.м.н. (Астрахань).

-

Подзолков В.П. академик РАН (Москва; Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Европейская ассоциация кардиоторакальных хирургов).

-

Синельников Ю.А. д.м.н. (Пермь; Европейская ассоциация сердечно-сосудистых хирургов).

-

Синицын В.Е., д.м.н. (Москва; Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии «Российское общество рентгенологов и радиологов»).

-

Шаталов К.В. д.м.н. (Москва; Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Европейской Ассоциации кардио-торакальных хирургов, Международного общества кардио-торакальных хирургов, Американское общество торакальных хирургов).

-

Юрлов И.А., к.м.н. (Москва; Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России).

-

Юрпольская Л.А., д.м.н. (Москва; Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии «Российское общество рентгенологов и радиологов»).

Все члены Рабочей группы подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов.

Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:

-

врач – детский кардиолог;

-

врач – кардиолог;

-

врач общей практики (семейный врач);

-

врач – педиатр;

-

врач по лечебной физкультуре;

-

врач по медицинской реабилитации;

-

врач по рентгено-эндоваскулярной диагностике и лечению;

-

врач по спортивной медицине;

-

врач приемного отделения;

-

врач – сердечно-сосудистый хирург;

-

врач скорой медицинской помощи;

-

врач – терапевт;

-

врач ультразвуковой диагностики;

-

врач – рентгенолог;

-

врач функциональной диагностики;

-

врач – неонатолог;

-

врач анестезиолог – реаниматолог.

В ходе разработки КР использована обновленная система шкал УДД и УУР для лечебных, реабилитационных, профилактических вмешательств и диагностических вмешательств (Таблицы 1-3), введенная в 2018 г. ФГБУ ЦЭККМП Минздрава РФ.

Таблица 1.

Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов диагностики (диагностических вмешательств).

|

УДД

|

Расшифровка

|

|---|---|

|

1

|

Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением метаанализа

|

|

2

|

Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований с применением метаанализа

|

|

3

|

Исследования без последовательного контроля референсным методом, или исследования с референсным методом, не являющимся независимым от исследуемого метода, или нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследования

|

|

4

|

Несравнительные исследования, описание клинического случая

|

|

5

|

Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов

|

Таблица 2.

Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов профилактики, лечения, медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов (профилактических, лечебных, реабилитационных вмешательств).

|

УДД

|

Расшифровка

|

|---|---|

|

1

|

Систематический обзор РКИ с применением метаанализа

|

|

2

|

Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением РКИ, с применением метаанализа

|

|

3

|

Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные исследования

|

|

4

|

Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследования «случай-контроль»

|

|

5

|

Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или мнение экспертов

|

Таблица 3.

Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств).

|

УУР

|

Расшифровка

|

|---|---|

|

A

|

Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются согласованными)

|

|

B

|

Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)

|

|

C

|

Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)

|

Порядок обновления клинических рекомендаций

Механизм обновления клинических рекомендаций предусматривает их систематическую актуализацию – не реже чем один раз в три года, а также при появлении новых данных с позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, профилактики и реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных дополнений/замечаний к ранее утверждённым КР, но не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Приложение А3. Справочные материалы, включая соответствие показаний к применению и противопоказаний, способов применения и доз лекарственных препаратов, инструкции по применению лекарственного препарата

-

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 28.12.2024))

-

Порядок оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 918н (ред. от 21.02.2020))

-

Приказ Минздрава России от 9 июня 2020 года № 560н (ред. от 18.02.2021) «Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований»

-

Приказ Минздрава России от 08.06.2020 № 557н «Об утверждении Правил проведения ультразвуковых исследований».

Мониторинг и коррекция дозы нефракционированного гепарина [80]