Диабетическая ретинопатия

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2023 (Казахстан)

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2023 (Казахстан)

Общая информация

Краткое описание

Одобрено

Объединенной комиссией

по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

от «10» апреля 2025 года

Протокол №229

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ

Диабетическая ретинопатия (ДР) - специфичное позднее нейромикрососудистое осложнение СД, развивающееся, как правило, последовательно от изменений, связанных с повышенной проницаемостью и окклюзией ретинальных сосудов до появления новообразованных сосудов и фиброглиальной ткани, в терминальной стадии приводящее к полной слепоте [1-3].

Диабетическая макулопатия (ДМ) – поражение макулярной зоны, которое может развиться при любой стадии ДР.

Диабетический макулярный отек (ДМО) – утолщение сетчатки, связанное с накоплением жидкости в межклеточном пространстве нейроэпителия вследствие нарушения внутреннего гематоретинального барьера и несоответствия между выходом жидкости и способности к ее реабсорбции клетками пигментного эпителия.

Вводная часть

Код(ы) МКБ-10:

| МКБ-10 | |

| Код | Название |

| Н 36.0 | Диабетическая ретинопатия |

| E10.3 | Инсулинозависимый сахарный диабет с поражением глаз |

| E11.3 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением глаз |

| E13.3 | Другие уточненные формы сахарного диабета с поражением глаз |

Дата разработки/пересмотра протокола: 2018 год (пересмотр 2023 год)

Сокращения, используемые в протоколе:

| ВГД | Внутриглазное давление |

| ВМД | Возрастная макулярная дегенерация |

| ДР | Диабетическая ретинопатия |

| ДЗН | Диск зрительного нерва |

| ДМ | Диабетическая макулопатия |

| ДМО | Диабетический макулярный отек |

| DRIL | Дезорганизация внутренних слоев сетчатки |

| ETDRS | Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study (исследование [по изучению] раннего лечения диабетической ретинопатии) |

| ИВВГК | Интравитреальное введение глюкокортикоидов |

| ИВВИА | Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза |

| ИОЛ | Интраокулярная линза |

| ИРМА | Интраретинальные микрососудистые аномалии |

| КЗМО | Клинически значимый макулярный отек |

| КНЗМО | Клинически незначимый макулярный отек |

| ЛКС | Лазеркоагуляция сетчатки |

| НПДР | Непролиферативная диабетическая ретинопатия |

| НРТ | Гейдельбергская ретинальная лазерная томография |

| HbA1c | Гликированный гемоглобин |

| НЭ | Нейроэпителий |

| ОСТ | Оптическая когерентная томография |

| ОСТ -А | Оптическая когерентная томография в режиме ангиографии |

| ОХС | Общий холестерин |

| ПДР | Пролиферативная диабетическая ретинопатия |

| ПЛК | Панретинальная лазеркоагуляция |

| ППДР | Препролиферативная диабетическая ретинопатия |

| ПЭС | Пигментный эпителий сетчатки |

| СД | Сахарный диабет |

| РКИ | Рандомизированные клинические исследования |

| УЗИ | Ультразвуковое исследование |

| ФАГ | Флюоресцентная ангиография |

| ХС ЛПНП | Холестерин липопротеидов низкой плотности |

| ХС ЛПВП | Холестерин липопротеидов высокой плотности |

| VEGF | Vascular endothelial growth factor (сосудистый эндотелиальный фактор роста) |

| ЦТС | Центральная толщина сетчатки |

Пользователи протокола: – офтальмологи детские и взрослые, офтальмохирурги.

Категория пациентов: взрослые и дети.

Шкала уровня доказательности:

| А |

Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической ошибки результаты, которых могут быть распространены на соответствующую популяцию. |

| В |

Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований случай-контроль или высококачественное (++) когортное или исследование случай-контроль с очень низким риском систематической ошибки или РКИ с невысоким (+) риском систематической ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию. |

| С |

Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое исследование без рандоминизации с невысоким риском систематической ошибки (+), результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию или РКИ с очень низким или невысоким риском систематической ошибки (++ или +), результаты которых не могут быть непосредственно распространены на соответствующую популяцию. |

| D | Описание серии случаев или неконтролируемое исследование или мнение экспертов. |

Классификация

Классификация диабетической ретинопатии:

Классификация, предложенная E. Kohner и M. Porta (1991) и утвержденная ВОЗ [4].

По стадиям:

● непролиферативная;

● препролиферативная;

● пролиферативная.

Особое место занимает транзиторная диабетическая ретинопатия, которая представляет собой манифестацию или прогрессирование ДР, возникшие в течении 6-12 месяцев после быстрого снижения уровня гликированного гемоглобина более, чем на 2%, причиной которой может быть интенсифицированная инсулинотерапия, перевод пациентов СД 2 типа на инсулинотерапию, инсулиновые помпы, трансплантация поджелудочной железы, беременность, бариатрическая хирургия [5].

По степени глиоза:

1 – участки глиоза в заднем полюсе глаза или в средней части сосудистых аркад, не захватывающие ДЗН;

2 – глиоз только в области ДЗН;

3 – глиоз в области ДЗН и сосудистых аркад;

4 – циркулярные полосы глиоза, захватывающие ДЗН, сосудистые аркады и темпоральные межаркадные зоны сетчатки.

По степени витреоретинальных тракций:

1 – часть внутренней поверхности сетчатки, подвергшаяся глиальной пролиферации или неоваскуляризации, продвигается к центральным отделам стекловидного тела;

2 – витреоретинальные сращения распространяются вдоль одной из сосудистых аркад (чаще темпоральной) и ограничиваются одной сегментарной зоной;

3 – витреоретинальные сращения занимают более одной сегментарной зоны сетчатки (чаще в зонах верхней и нижней сосудистых аркад);

4 – значительное сморщивание стекловидного тела ведет к оттягиванию сенсорной части сетчатки от пигментного эпителия;

5 – вся центральная часть сетчатки умеренно отслоена;

6 – умеренно отслоенная сетчатка в центре и конусообразная задняя отслойка стекловидного тела;

7 – выраженная отслойка сетчатки с тракцией и высокой задней отслойкой стекловидного тела;

8 – сетчатка выдвинута вперед к ретролентальному пространству (высокая задняя отслойка стекловидного тела).

Таблица 1-Классификация диабетической макулопатии по тяжести:

| Уровень тяжести | Биомикроскопические признаки |

| ДМ нет | Нет утолщения сетчатки или твердых экссудатов в заднем полюсе глаза |

| Начальная ДМ | Утолщение сетчатки или твердые экссудаты в заднем полюсе глаза на удалении от центра макулы |

| Умеренная ДМ | Утолщение сетчатки или твердые экссудаты вблизи от центра макулы, но не вовлекающие центр |

| Тяжелая ДМ | Утолщение сетчатки или твердые экссудаты, вовлекающие центр макулы |

Клинические формы макулопатии:

● ишемическая;

● отечная (ДМО)

По виду ДМО:

● фокальный (обусловлен локальным изолированным прорывом внутреннего гематоретинального барьера (группа микроаневризм) с нарушением ауторегуляции);

● диффузный (обусловлен гиперпроницаемостью капилляров в сочетании с нарушением наружного гематоретинального барьера). При диффузном макулярном отеке утолщение сетчатки достигает площади 2 или более диаметров диска и распространяется на центр макулы;

● кистозный - результат скопления жидкости в наружном плексиформном и внутреннем ядерном слоях сетчатки в центре возле фовеа с формированием заполненных жидкостью кистозных образований.

● кистозный с наличием витреоретинальных тракций.

По клинической значимости ДМО [6,7]:

● клинически незначимый;

● клинически значимый (при наличии одного или нескольких из следующих критериев:

● утолщение сетчатки и/или твердые экссудаты, захватывающие центр макулы; утолщение сетчатки и/или твердые экссудаты, расположенные ближе 500 мкм от центра макулы, но на него не распространяющиеся;

● утолщение сетчатки размером в диаметр диска (1500 μm) или больше, любая часть которой находится в пределах одного диаметра диска от центра макулы.

Выделяют ДМО с вовлечением или без вовлечения центра. Макулярный отек с вовлечением центра определяется как утолщение сетчатки (ретинальный отек), затрагивающее центральную зону диаметром в 1000 мкм.

Диагностика

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ

Диагностические критерии:

Жалобы:

-

«размытое» зрение, появление пелены, плавающих темных пятен, «сетки», «мушки» и «молнии» перед глазами, исчезающие бесследно через некоторое время) [8,9];

-

«пятно» перед глазом, искажение предметов (метаморфопсии), снижение остроты зрения (при ДМО) [8,9];

-

внезапное и значительное снижение зрения (при гемофтальме);

-

снижение зрения и появление «завесы» в поле зрения (при отслойке сетчатки);

-

отклонение глазного яблока, двоение и/или опущение верхнего века (при нейропатии III и VI пар черепно-мозговых нервов);

-

при отсутствии поражения макулярной зоны ДР может протекать бессимптомно и больные жалоб не предъявляют.

Анамнез:

-

длительность, тип, тяжесть, компенсация (некомпенсированное течение СД- фактор риска прогрессирования ДР) углеводного обмена (по уровню HbA1c), состояние липидного обмена (по уровню ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, триглицеридов); проводимое лечение СД.

-

наличие и давность артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, диабетической нефропатии, диабетической нейропатии, ангиопатии нижних конечностей (в т.ч. диабетической стопы) [8,9].

-

давность снижения зрения, проведение хирургических вмешательств, лазеркоагуляции (давность, частота), интравитреальных инъекций (количество, применяемый препарат), другие виды лечения [8,9].

-

выяснение эпизода (эпизодов) резкого снижения уровня гликемии (для постановки диагноза «транзиторная диабетическая ретинопатия») [5].

Физикальное обследование:

-

Наружный осмотр глазного яблока (ограничение подвижности глазного яблока в результате паралича глазных мышц диабетической нейропатии).

-

Высокий уровень артериального давления (фактор риска развития ретинальных геморрагий и гемофтальма).

-

К факторам риска развития и прогрессирования ДР относятся беременность, состояние после искусственного прерывания беременности, пубертатный возраст и преклимактерический возраст (у женщин) [11].

Лабораторные исследования

Основные лабораторные исследования: [12-16].

-

Определение гликированного гемоглобина (отражает состояние компенсации основного процесса (СД) на протяжении предыдущих 3–х месяцев): повышение уровня гликированного гемоглобина (до 7% - компенсация, от 7% до 11% - субкомпенсация, выше 11% - декомпенсация метаболических процессов).

-

Общий анализ крови: повышение скорости оседания эритроцитов.

-

Биохимический анализ крови: повышение уровня сахара крови, повышение общего холестерина/холестерина липопротеидов низкой плотности, триглицеридов, снижение содержания холестерина липопротеидов высокой плотности крови – факторы риска возникновения и прогрессирования ДР.

-

Общий анализ мочи (наличие белка свидетельствует о нефропатии, являющейся фактором риска развития ДР).

Дополнительные лабораторные исследования:

-

коагулограмма (исследование системы гемостаза);

-

исследование уровня мочевины в крови (повышение уровня мочевины свидетельствует о нефропатии, являющейся фактором риска развития ДР);

-

исследование уровня креатинина в крови (повышение уровня креатинина свидетельствует о нефропатии, являющейся фактором риска развития ДР);

-

исследование уровня общего билирубина в крови, (повышение уровня билирубина является фактором риска развития и прогрессирования ДР).

Инструментальные исследования.

Основные инструментальные исследования:

-

визометрия [8].

При макулярном отеке, ретинальном или преретинальном кровоизлиянии в макулярной зоне, а также при диабетической нейропатии - снижение центральной остроты зрения. При развитии гемофтальма острота зрения резко и значительно снижается.

Острота зрения не является определяющим показателем в диагностике диабетической ретинопатии. При отсутствии поражения макулярной зоны острота зрения может оставаться высокой даже при ПДР.

-

рефрактометрия: изменение рефракции в сторону гиперметропии по сравнению с предыдущими данными - признак отека сетчатки. Возможно транзиторное изменение рефракции, чаще у молодых людей с лабильным течением СД. Преходящие нарушения рефракции возможны при применении сахароснижающих препаратов (сульфаниламиды), а также при снижении уровня гликемии, связанном с началом инсулинотерапии. При снижении уровня гликемии рефракция ослабляется, а при повышении - усиливается. Появление или увеличение миопической рефракции может быть обусловлено и развитием катаракты [8].

-

тонометрия: возможно повышение ВГД (при неоваскуляризации угла передней камеры) или понижение (при тракционной отслойке сетчатки) [8].

-

биомикроскопия переднего отрезка глаза: наличие дистрофии (при НПДР и ППДР) или неоваскуляризации (ПДР) радужной оболочки; оценка прозрачности оптических сред; хрусталика, кровоизлияний в стекловидное тело (различной степени); эпителиопатия роговицы вследствие нарушения ее иннервации [8,15].

- офтальмоскопия и/или биомикроскопия сетчатки с использованием асферической линзы [8,17-20].

-

оптическая когерентная томография (ОСТ): проводится с целью определения толщины сетчатки в центральной зоне, типа ретинальной архитектоники при ДМО, наличия витреомакулярного тракционного синдрома или макулярного разрыва. При наличии диабетического макулярного отека могут наблюдаться следующие морфологические изменения: утолщение сетчатки, кистозные изменения, субфовеолярная отслойка нейроэпителия, витреоретинальные тракции, эпиретинальный фиброз, макулярные разрывы. Позволяет определить биомаркеры, свидетельствующие о давности ДМО (наличие выраженного DRIL; нарушение зоны эллипсоида и повреждение наружной пограничной мембраны) на основании которых прогнозировать функциональные результаты анти-VEGF терапии [20,21].

-

оптическая когерентная томография в режиме ангиографии (ОСТ-А): позволяет выявить микроаневризмы, не определяемые при офтальмоскопии, ИРМА, раннюю ретинальную неоваскуляризацию, участки неперфузии (ишемии), а также оценить площадь ишемии в макулярной зоне у пациентов со сниженным зрением, которое нельзя объяснить непрозрачностью оптических сред и офтальмоскопической картиной глазного дна. Выраженное снижение плотности глубокого капиллярного сосудистого сплетения является биомаркером давности ДМО, позволяющим прогнозировать функциональные результаты анти- VEGF терапии [22-24].

Дополнительные инструментальные исследования:

-

фотографирование (двупольное) глазного дна (относится к скрининговым методам диагностики ДР, эффективно при прозрачных оптических средах глаза, проводится при наличии технической возможности), в том числе с использованием немидриатической цифровой фундускамеры [25-27]. Фотографирование глазного дна может быть выполнено техническим персоналом с последующей оценкой полученных изображений врачом-офтальмологом, специализирующимся по сосудистой патологии органа зрения [1].

-

циклоскопия - исследование периферии сетчатки для выявления наличия и степени выраженности зон ишемии, неоваскуляризации, витреоретинальных тракций, при рецидивирующих витреальных кровоизлияниях уточнить источник кровоизлияний [8].

-

тест Амслера (скрининг) - искажение линий, затуманивание рисунка (поражение макулярной зоны) [8].

-

периметрия: изменения в центральном поле зрения (центральная абсолютная или относительна скотома); парацентральные скотомы; сужение границ поля зрения [8].

-

ультразвуковые исследования (УЗИ) при наличии значительных помутнений в стекловидном теле и хрусталике (гемофтальм, наличие фиброзных тяжей, тракционная отслойка сетчатки) [8].

-

гониоскопия для выявления наличия неоваскуляризации угла передней камеры глаза (при рубеозе радужки, ПДР); и/или пациентам с нарушением регуляции офтальмотонуса для определения причины повышения ВГД [8,16-17].

-

гейдельбергская ретинальная лазерная томография (НРТ) – позволяет определить уменьшение площади и объема нейроретинального пояска, увеличение площади экскавации (при вторичной атрофии зрительного нерва после диабетической оптической нейропатии) или признаки глаукомной оптической нейропатии на основе уточненной количественной оценки ДЗН [28,29].

-

флюоресцентная ангиография глазного дна (ФАГ): позволяет оценить степень нарушения гемодинамики в хориоидальных и ретинальных сосудах, определить зоны повышенной проницаемости сосудов (нарушение внутреннего гемато-ретинального барьера), выявить ишемическую макулопатию и/или зоны ишемии в других отделах сетчатки [29-32].

-

электрофизиологические исследования (ЗФИ) для определения функционального состояния зрительного нерва и сетчатки. Изменения зрительных вызванных потенциалов характеризуется снижением амплитуды комплекса Н75-Р100 по мере прогрессирования ДР и удлинением латентности. Электрофизиологические показатели сетчатки: снижение амплитуды и увеличение латентности ритмической и общей ЭРГ [33-35].

Таблица 2 - Изменения на глазном дне при различных стадиях диабетической ретинопатии

|

Стадия ДР |

Данные офтальмоскопии |

|

|

Микроаневризмы (локальные выпячивания стенки капилляров), твёрдые экссудаты (желтоватые очаги с четкими контурами), интраретинальные точечные геморрагии и ретинальные геморрагии в виде пятен, возможно развитие любой формы диабетической макулопатии. |

|

|

Дополнительно к изменениям, характерным для НПДР - ватообразные очаги (мягкие экссудаты), извитость сосудов, венозные петли, сосуды в виде четок), интраретинальные микрососудистые аномалии (ИРМА). |

|

|

Дополнительно к изменениям, характерным для ППДР – неоваскуляризация на ДЗН и/или в других отделах сетчатки, ретинальные, преретинальные кровоизлияния, гемофтальм, фиброзная ткань, отслойка сетчатки.

|

Транзиторная диабетическая ретинопатия развивается на фоне быстрого снижения уровня HbA1c, характеризуется большим количеством «мягких» экссудатов, ретинальных геморрагий, ИРМА, ДМО и/или ишемической макулопатией. Реже развивается диабетический папиллит: преходящий отек ДЗН,

«мягкие» экссудаты и ретинальных геморрагии в поверхностных слоях сетчатки по краю ДЗН [15].

Таблица 3 - Изменения на глазном дне при различных формах диабетической макулопатии.

|

Форма ДМ |

Данные офтальмоскопии |

|

Ишемическая макулопатия (обусловлена резким нарушением кровотока в сосудах перифовеолярной зоны) |

|

|

ДМО без тракции |

Деформация или отсутствие фовеолярного рефлекса, утолщение сетчатки в макулярной зоне, отложение твердых экссудатов. |

|

ДМО с тракцией |

Патологические макулярные рефлексы и деформация ретинальных структур. Наличие ретинального отека. |

Показания для консультации узких специалистов:

-

консультация эндокринолога в целях выяснения степени компенсации основного заболевания и возможности ИВВИА, проведения хирургического или лазерного лечения;

-

консультация терапевта – для оценки общего состояния больного и возможности ИВВИА, проведения хирургического или лазерного лечения;

-

консультация кардиолога (по показаниям, при наличии осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы) – высокий уровень артериального давления - один из главных факторов риска развития окклюзий сосудов сетчатки и зрительного нерва;

-

консультация невропатолога (при наличии диабетической нейропатии),

-

консультация педиатра и/или хирурга (при синдроме диабетической стопы);

-

консультация оториноларинголога/стоматолога с целью выявления и санации хронических очагов инфекции;

-

консультацию нефролога (при нарушении функции почек);

-

консультация нейрохирурга, ревматолога, инфекциониста, сосудистого хирурга, гематолога – по показаниям.

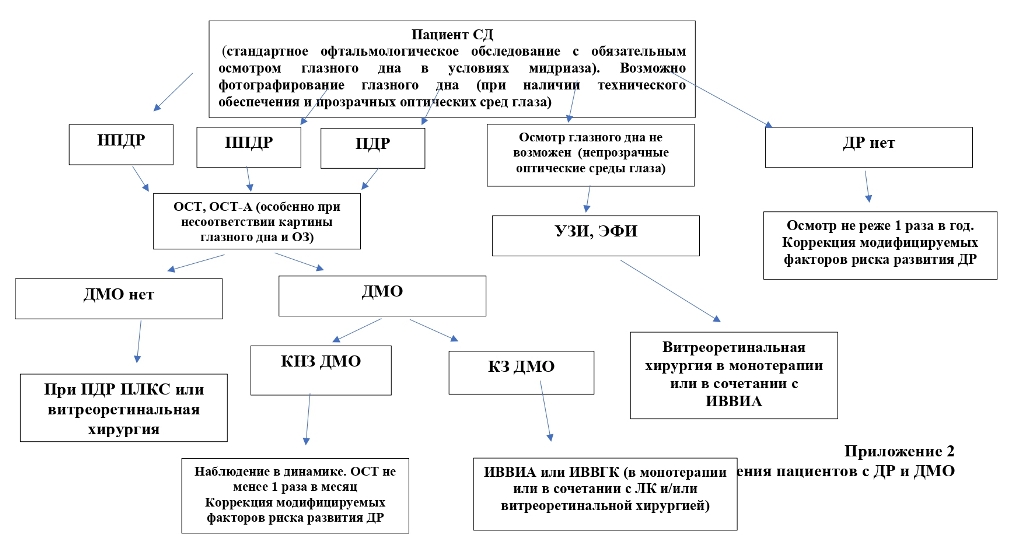

1. Диагностический алгоритм: приложение 1.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных методов обследования:

Таблица 4 - Дифференциальный диагноз диабетической ретинопатии

| Диагноз | Обоснование для дифференциального диагноза | Обследования | Критерии исключения диагноза |

| Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) | Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) | опрос | Постепенное снижение зрения |

| Офтальмоскопия | Дистрофические изменения в хориокапиллярном слое, ПЭС и мембране Бруха (экссудативногеморрагическая отслойка ПЭС и/или НЭ, субретинальная неоваскулярная мембрана, ретинальные друзы (твердые и мягкие), дефекты и атрофии ПЭС). | ||

| Оптическая когерентная томография | Наличие друз, атрофии и гипертрофии пигментного эпителия сетчатки, отслойка пигментного эпителия, отслойка нейроэпителия, хориоидальная неоваскуляризация (любого типа) субретинального фиброза. | ||

|

Тромбоз ретинальных вен |

Снижение зрения, изменения в поле зрения | Опрос | Снижение зрения внезапно, чаще – в утренние часы, на фоне головной боли и/или повышения артериального давления. Может предшествовать преходящее нарушение остроты зрения и поля зрения. |

| Офтальмоскопия | Кровоизлияния имеют форму мазков, петехий, штрихов или языков пламени, Вены полнокровны, патологически извиты, имеют более темную окраску. Область изменённой сетчатки напоминает по форме треугольник, вершина которого обращена к месту окклюзии и совпадает с зоной артериовенозного перекреста. | ||

Лечение (амбулатория)

Тактика лечения на амбулаторном уровне:

Основным направлением лечения ДР является предотвращение развития процесса, приводящего к необратимой слепоте. Успешность лечения ДР зависит от стабильной компенсации СД, нормализации артериального давления и показателей липидного обмена.

Методы лечения:

-

Хирургическое (лазеркоагуляция сетчатки, ИВВИА и/или ИВВГК);

-

Медикаментозная терапия.

1. Хирургическое лечение на амбулаторном уровне:

Лазеркоагуляция сетчатки [36-39]. (УД-В) проводится с целью ликвидации зон ишемии, микроаневризм и новообразованных сосудов, образования хориоретинальных сращений, снижающих риск тракционной отслойки сетчатки ЛКС можно проводить как в монотерапии, так и в сочетании с ИВВИА или ИВВГК.

Показания к лазеркоагуляции:

-

клинически значимый ДМО (не более 350 мкм). При ДМО более 350 мкм ЛКС, проводится в сочетании с интравитреальным введением ингибиторов ангиогенеза или ИВВГК, направлена на улучшение или стабилизацию зрительных функций. Отсроченная ЛКС, проводимая после 5 загрузочных инъекций ингибиторов ангиогенеза, более эффективна, чем проводимая в режиме чередования с ИВВИА.

-

ППДР с наличием обширных участков ишемии сетчатки (без ишемической макулопатии) с тенденцией к дальнейшему прогрессированию, в случае невозможности регулярного мониторинга пациента с целью подавления экспрессии VEGF и профилактики развития неоваскуляризации (панретинальная лазеркоагуляция по относительным показаниям);

-

наличие новообразованных сосудов на ДЗН или в любой зоне сетчатки;

-

ПДР с неоваскуляризацией радужки и/или угла передней (ПЛК с коагуляцией крайних периферических отделов сетчатки).

Методы лазеркоагуляции:

-

фокальная лазеркоагуляция – коагуляция «мягких» экссудатов с целью предотвращения продуцирования в этих зонах VEGF-фактора и появления новообразованных сосудов.

-

лазеркоагуляция по типу «решетки» - (предпочтительно использование лазеркоагуляции в субпопроговом режиме) при фокальном макулярном отеке не более 350 микрон при отсутствии возможности ИВВИА или ИВВГК, или невозможности соблюдения режима интравитреальных инъекций.

-

панретинальная лазеркоагуляция проводится, начиная с нижних отделов средней периферии, с последующим нанесением лазеркоагулятов на всю поверхность средней периферии глазного дна от височных сосудистых аркад. Сроки проведения панретинальной лазеркоагуляции зависят от стадии ДР и наличия ДМО. ПЛК: отсроченная или незамедлительная.

Отсроченная ЛКС проводится спустя 24 или более недель после начала лечения ингибиторами ангиогенеза.

Показанием к незамедлительному проведению панретинальной лазеркоагуляции, по данным международного многоцентрового исследования DRS, является пролиферативная ДР в сочетании с «факторами высокого риска снижения зрения», которые определяются как: -

препапиллярные новообразованные сосуды, размер которых превышает или равен 1/4-1/3 площади ДЗН,

-

и/или препапиллярные новообразованные сосуды любого размера в сочетании с интравитреальным или преретинальным кровоизлиянием,

-

и/или преретинальные новообразованные сосуды, размер которых превышает ½ площади диска в сочетании с интравитреальным или преретинальным кровоизлиянием.

При HbA1c >10% и наличии ПДР ПЛК проводится, не дожидаясь существенного улучшения контроля гликемии.

При ППДР с выраженной ишемией по периферии проводится ПЛК, с обязательной коагуляцией крайних периферических отделов сетчатки, для исключения риска развития неоваскулярной глаукомы. При ПДР с неоваскуляризацией радужки и/или угла передней камеры 1 этап ПЛК, проводится не ранее, чем через 2 недели после ИВВИА с дальнейшим соблюдением сроков введения ИА и обязательной коагуляцией крайних периферических отделов сетчатки.

Противопоказания к проведению лазеркоагуляции:

-

ишемическая макулопатия;

-

выраженная неовакуляризация (III-IV степень);

-

выраженная глиальная пролиферация (III-IV степень), проходящая через задний полюс глаза;

-

витреоретинальная тракция 4 и более степеней.

Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза [40-55] (УД-А) в амбулаторных условиях осуществляется в центрах амбулаторной микрохирургии глаза (как в монотерапии, так и в сочетании с лазеркоагуляцией) и направлено на блокирование VEGF-фактора с целью уменьшения/купирования макулярного отека и/или неоваскуляризации сетчатки, зрительного нерва, радужки.

Показания к ИВВИА:

-

диабетический макулярный отек (более 350 микрон) с захватом центра макулы (по данным ОСТ) при любой стадии диабетической ретинопатии;

-

ПДР с рубеозом радужки без наличия вторичной глаукомы;

-

ПДР с рубеозом радужки с наличием вторичной глаукомы;

-

ПДР с/без ДМО- ИВВИА в сочетании с ПЛКС с целью подавления неоваскуляризации;

-

афлиберцепт 8 мг назначают при отсутствии положительной динамики (нет стабилизации или повышения ОЗ не менее, чем на 5 знаков и/или нет уменьшения центральной толщины сетчатки на 20% от исходных показателей по данным ОСТ) после 5 загрузочных инъекции афлиберцепта 2 мг;

-

лечение ДМО с афлиберцепта 8мг начинают при невозможности соблюдения пациентом графика визитов в лечебное учреждение (удаленное проживание, отсутствие физической возможности самостоятельного посещения клиники, коморбидное состояние пациента), требуемых при лечении афлиберцептом 2мг или другим средством, препятствующим новообразованию сосудов.

Противопоказания к ИВВИА:

-

повышенная чувствительность к компонентам препарата;

-

окулярная или периокулярная инфекция;

-

активное тяжелое интраокулярное воспаление;

-

беременность или период кормления грудью;

-

витреомакулярный тракционный синдром и/или макулярный разрыв;

-

первые 3 месяца после перенесенного острого нарушения мозгового или коронарного кровообращения;

-

высокий риск развития кардио- васкулярных нарушений.

Показанием для очередной инъекции ингибитора ангиогенеза является ухудшение остроты зрения на 5 и белее знаков по шкале определения остроты зрения ETDRS (1 строчка по таблице Снеллена) и/или увеличение толщины сетчатки в центральной зоне более чем на 100 мкм по данным ОСТ.

Лечение ингибитором ангиогенеза афлиберцепт (2мг) начинают с 5 загрузочных инъекций и продолжают в режиме «treat-and-extend» («лечить и увеличивать интервал»): при отсутствии признаков реактивации заболевания (стабилизация ОЗ и/или анатомических показателей по данным ОСТ) постепенно увеличивают интервал между инъекциями на 2 недели (до 8-недельного интервала). В случае ухудшения ОЗ и анатомических показателей интервалы между инъекциями должны быть сокращены (при этом контрольные обследования могут быть более частыми, чем инъекции). В каждом клиническом случае окончательное решение об увеличении временного интервала между инъекциями принимает врач на основании клинической картины и течения заболевания.

Введение афлиберцепта 8 мг после 3 загрузочных инъекций продолжают в режиме 12-16 недель (не менее 5 инъекций в год). В случае достижения критериев прекращения терапии пациент должен оставаться под наблюдением офтальмолога (частота наблюдения соответствует степени тяжести ДР) [40-51] (УД-А).

Лечение препаратом ранибизумаб начинают с 3 или более ежемесячных загрузочных инъекций. Затем интравитреальное введение препарата продолжают ежемесячно до достижения максимальной стабильной ОЗ и/или стабилизации клинической картины (отсутствие увеличения неоваскуляризации и/или нарастания геморрагического компонента), и/или стабилизации анатомических параметров сетчатки (по данным ОСТ). Периодичность контроля состояния и лечения определяется врачом в зависимости от течения заболевания. В случае выбора режима «treat-and-extend» интервал между инъекциями следует увеличивать на 2 недели, но не более, чем на 1 месяц [52-55] (УД-А).

В каждом клиническом случае окончательное решение о показаниях к лечению ингибиторами ангиогенеза и выборе режима инъекций принимает врач на основе оценки особенностей клинической картины и течения заболевания.

Интравитреальное введение глюкокортикоидов [63-66] (УД-А) - имплантат (0,7 мг дексаметазона) для интравитреального введения* осуществляется в амбулаторных условиях в центрах амбулаторной микрохирургии глаза.

* применение препарата после регистрации в РК

Показания:

Показания к интравитреальному введению глюкокортикоидов в виде импланта на старте заболевания:

-

наличие биомаркеров воспаления по данным ОСТ (большое количество гиперрефлективных очажков, твердого экссудата, больших интраретинальных кист, отслойки нейроэпителия);

-

наличие в анамнезе указаний на инсульт/инфаркт миокарда и другие кардиоваскулярные и цереброваскулярные заболевания, а также при очень высоком риске серьезных сосудистых осложнений;

-

отсутствие возможности соблюдения графика частых визитов и/или посещения лечебного учреждения в течение первых 6 мес. после интравитреального введения препарата;

-

отсутствие рисков повышения внутриглазного давления;

-

псевдофакия или в случае планирования операции факоэмульсификации катаракты;

-

беременность;

-

после витрэктомии.

Показания к интравитреальному введению глюкокортикоидов в виде импланта в качестве второй линии терапии:

-

при минимальном ответе или отсутствии ответа на анти-VEGF терапию (3–6 инъекций). Критерием рефрактерности к проводимой терапии является отсутствие прибавки максимально корригированной остроты зрения на +5 букв и более и/или снижение центральной толщины сетчатки <20% от исходной величины.

Противопоказания:

-

повышенная чувствительность к компонентам препарата;

-

окулярная или периокулярная инфекция;

-

активное тяжелое интраокулярное воспаление;

-

витреомакулярный тракционный синдром и/или макулярный разрыв;

-

первые 3 месяца после перенесенного острого нарушения мозгового или коронарного кровообращения;

-

развитая стадия глаукомы с декомпенсацией ВГД, не купирующегося медикаментозной терапией;

-

афакия с разрывом задней капсулы хрусталика;

-

наличие переднекамерной ИОЛ, ирис-клипс ИОЛ, заднекамерной ИОЛ с транссклеральной фиксацией при одновременном наличии разрыва задней капсулы хрусталика.

Применение дексаметазона в виде имплантата требует длительного регулярного контроля ВГД.

Повторное введение имплантата возможно через 6 месяцев в случае снижения остроты зрения, повторном развитии макулярного отека или прогрессировании существующего ДМО (увеличение ЦТС по данным ОСТ). Количество ИВВГК в виде импланта определяется врачом в каждом случае индивидуально (однако, нет данных об эффективности и безопасности применения более чем 7 инъекций имплантата с дексаметазоном).

2. Медикаментозная терапия.

Включает препараты фармакологического сопровождения хирургического лечения (противовоспалительные, антибактериальные, ингибиторы карбоангидразы, антисептики), а также препараты местной гипотензивной терапии.

Пациентам с диабетической ретинопатией возможно назначение антиоксидантов, антигипоксантов, дезагрегантов, гемостатиков и ангиопротекторов в зависимости от клинической картины.

Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100% вероятность применения у взрослых и детей):

| Лекарственная группа | МНН | Способ применения | УД |

| М-холинолитик | Тропикамид* | Инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость: взрослым по 1 капле 10 мг/мл раствора 2 раза с 5-минутным интервалом или взрослым и детям старше 8 лет по 1-2 капли 5 мг/мл раствора. | С |

* применение препарата у детей в возрасте до 8 лет возможно после получения информированного согласия родителей.

Перечень дополнительных лекарственных средств, применяемых у взрослых (менее 100% вероятность применения):

|

Лекарственная группа |

МНН |

Способ применения |

УД |

|

|

|

Интравитреально |

|

|

|

|

Интравитреально |

|

|

|

|

Интравитреально |

|

|

|

|

инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость по 2 капли 2 раза в сутки (при ДР, сопровождающейся |

|

|

|

|

инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость по 2 капли 2 раза в сутки (при ДР, сопровождающейся |

|

|

|

|

инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость по 2 капли 2 раза в сутки (при ДР, сопровождающейся |

|

|

|

|

инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость по 2 капли 2 раза в сутки (при ДР, сопровождающейся |

|

|

|

|

Инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость по 1 капли 2 раз в сутки 14 дней (для профилактики |

|

|

Противомикробны й препарат группы фторхинолонов |

|

Инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость по 2 капли 5 раз в сутки 14 дней (для профилактики |

|

|

Противомикробны й препарат группы фторхинолонов |

|

Инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость по 2 капли 5 раз в сутки 14 дней (для профилактики |

|

|

|

|

инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость по 2 капли 5 раз в сутки продолжительность применения в зависимости от тяжести состояния (для профилактики |

|

|

|

|

По 1/2-1 таблетке в день не более 3 дней подряд, повторный прием возможен через 7 дней (длительность приема определяется врачом индивидуально) (при ДР, сопровождающейся |

|

|

Антиоксидант, |

Аскорбиновая кислота |

Раствор для инъекций по 200 мг (2мл) внутримышечно 1 раз в день, 5-10 инъекций |

|

|

Глюкокортикоиды для местного и системного применения в офтальмологии |

|

инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость по 2 капли 6 раз в сутки после операции и далее по |

|

|

Глюкокортикоиды для местного и системного применения в офтальмологии |

|

|

|

|

Глюкокортикоид (имплантат интравитреальный 700 мкг) для местного применения в офтальмологии |

|

|

|

|

|

|

Раствор для инъекций внутривенно или внутримышечно по 650 ЛЕ 1 раз в день 15-20 дней, затем по 250 ЛЕ (1 таблетка) 2 раза в день – 30-40 дней. |

|

|

|

|

В дозе, рекомендуемой терапевтом/эндокринологом (взрослым в виде таблетки по 200-400 мг/сут в 3 приема) Длительность применения по усмотрению эндокринолога и/или терапевта |

|

* применение препарата после регистрации в РК

Сроки осмотра больных СД офтальмологом [7,10, 60].

Сроки осмотра офтальмологом детей больных СД:

-

дети, больные СД, до достижения пубертатного периода - 1 раз в 2 года; дети, больные СД, в пубертатный период при компенсации СД и отсутствии признаков ДР - 1 раз в год;

-

дети, больные СД, в пубертатный период при некомпенсированном течении СД или наличии признаков ДР - не менее 2 раз в год;

-

частота последующих осмотров определяется врачом-офтальмологом в соответствии со стадией ДР, но не реже 1 раза в год.

Сроки осмотра офтальмологом взрослых больных СД:

-

пациент с СД 2 типа должен быть осмотрен сразу или как можно раньше после установления диагноза «сахарный диабет»;

-

если при первичном осмотре пациента с СД 2 типа не выявлено ДР, дальнейшие осмотры проводятся не реже одного раза в год;

-

при СД 1 типа осмотр должен быть проведен не позднее, чем через 5 лет от дебюта заболевания;

-

пациенты с высоким уровнем гликемии (HbA1c более 9%) и протеинурией должны осматриваться не реже одного раза в 6 месяцев даже при отсутствии патологических изменений на глазном дне при первичном осмотре;

-

при наличии ДР частота осмотров определяется в зависимости от стадии заболевания, наличия ДМО и метода лечения, но осмотры должны проводиться: при НПДР (без ДМО) не реже двух раз в год; при ППДР или ПДР (без ДМО) не реже трех раз в год; при НПДР, ППДР, ПДР с наличием ДМО - в зависимости от проводимого лечения, но не реже 1 раза в 2 месяца с обязательным контролем ОСТ;

-

обязательно офтальмологическое обследование больных СД перед началом интенсивной инсулинотерапии или при переводе на инсулинотерапию. В случае быстрого снижения уровня сахара крови необходимо исключительно строгое наблюдение офтальмолога;

-

при неожиданном снижении ОЗ или появлении у больных СД каких-либо жалоб со стороны органа зрения, обследование проводится немедленно, вне зависимости от сроков очередного визита к офтальмологу;

-

обследование женщин, страдающих СД и пожелавших иметь ребенка, проводится до зачатия (в период планирования беременности) и каждые 3 месяца после ее подтверждения.

С целью профилактики возникновения и развития ДР (у взрослых) осуществляется прием препарата Сулодексид по 650 ЛЕ внутривенно или внутримышечно 1 раз в день 15-20 дней, затем по 250 ЛЕ (1 таблетка) 2 раза в день – 30-40 дней [56-59] и гиполипидемического препарата фенофибрат в дозе и по длительности, определяемым эндокринологом и/или терапевтом при всех стадиях ДР [60-63].

3. Индикаторы эффективности лечения:

Стабилизация диабетического процесса на глазном дне.

Лечение (стационар)

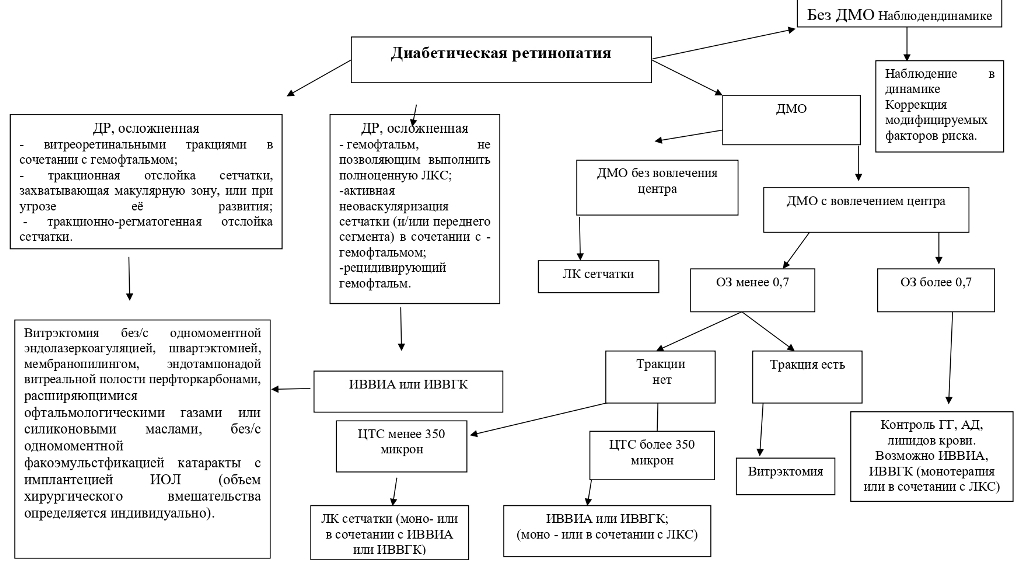

Тактика лечения на стационарном уровне Приложение 2.

1. Медикаментозное лечение: на стационарном уровне включает препараты фармакологического сопровождения лазерного и хирургического лечения (противовоспалительные, антибактериальные, ингибиторы карбоангидразы, антисептики), а также препараты местной гипотензивной терапии.

Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100% вероятность применения у взрослых и детей):

|

Лекарственная группа |

МНН |

Способ применения |

УД |

|

|

|

Инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость: взрослым по 1капле 10 мг/мл раствора 2 раза с 5-минутным интервалом или взрослым и детям старше 8 лет по 1-2 капли 5 мг/мл раствора. |

|

* применение препарата у детей в возрасте до 8 лет возможно после получения информированного согласия родителей

Перечень дополнительных лекарственных средств, применяемых у взрослых (менее 100% вероятность применения):

|

Лекарственная группа |

МНН |

Способ применения |

УД |

|

|

|

Интравитреально афлиберцепт 2мг раствор для инъекций (0,05 мл) вводят1 раз в месяц (5 загрузочных инъекций), затем интервал между инъекциями может быть увеличен в режиме treat-and-extend. |

|

|

|

|

Интравитреально афлиберцепт 8мг раствор для инъекций (0,05 мл) вводят 1 раз в месяц (3 загрузочных инъекции), последующие инъекции - через 12 и 16 недель (не менее 5 инъекций в год). |

|

|

|

|

Интравитреально ранибизумаб вводят по 0,5 мг (0,05 мл) раствор для инъекций 1 раз в месяц (3 загрузочные инъекции). В случае выбора режима «treat-and-extend» интервал между инъекциями |

|

|

Глюкокортикоид (имплантат интравитреальны й 700 мкг) для местного применения в офтальмологии |

|

|

|

|

Глюкокортикоид ы для местного применения в офтальмологии |

|

инстилляции в |

|

|

Глюкокортикоид ы для местного применения в офтальмологии |

|

|

|

|

Бета- |

|

инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость по 2 капли 2 раза в сутки (при ДР, сопровождающейся повышением ВГД) |

|

|

|

|

инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость по 2 капли 2 раза в сутки (при ДР, сопровождающейся повышением ВГД) |

|

|

|

|

инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость по 2 капли 2 раза в сутки (при ДР, сопровождающейся повышением ВГД) |

|

|

|

|

инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость по 2 капли 2 раза в сутки (при ДР, сопровождающейся повышением ВГД) |

|

|

Нестероидный противовоспалит ельный препарат для местного применения в офтальмологии |

|

Инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость по 1 капли 2 раз в сутки 14 дней (для профилактики |

|

|

Противомикробн ый препарат группы фторхинолонов для местного применения в офтальмологии |

|

|

|

|

Противомикробн ый препарат группы фторхинолонов для местного применения в офтальмологии |

|

|

|

|

Противомикробн ый препарат группы фторхинолонов для местного применения в офтальмологии |

|

инстилляции глазных капель в конъюнктивальную полость по 2 капли 5 раз в сутки продолжительность применения в зависимости от тяжести |

|

|

Ингибиторы карбоангидразы |

Ацетазоламид |

по1/2-1 таблетке в день (при ДР, сопровождающейся повышением ВГД, Длительность приема – на усмотрение врача) |

В |

|

Антиоксидант, |

Аскорбиновая кислота |

по 200 мг (2мл) раствор для инъекций внутримышечно 1 раз в день, 5-10 инъекций |

|

* применение препарата после регистрации в РК

2. Хирургическое лечение на уровне дневного стационара

Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза [47-55] (УД- А) (возможно как монотерапии, в сочетании с лазеркоагуляцией и/или витреоретинальной хирургией), направлено на блокирование VEGF-фактора с целью уменьшения/купирования макулярного отека и/или неоваскуляризации сетчатки, зрительного нерва, радужки.

Показания к ИВВИА:

-

диабетический макулярный отек (более 350 микрон) с захватом центра макулы (по данным ОСТ) при любой стадии диабетической ретинопатии;

-

ПДР с рубеозом радужки без наличия вторичной глаукомы;

-

ПДР с рубеозом радужки с наличием вторичной глаукомы;

-

ПДР с/без ДМО- ИВВИА в сочетании с ПЛКС с целью подавления неоваскуляризации.

Интравитреальное введение глюкокортикоидов [63-66] (УД-А).

-

имплантат (0,7 мг дексаметазона) для интравитреального введения* (УД-А)

* применение препарата после регистрации в РК

Показания:

Показания к интравитреальному введению глюкокортикоидов в виде импланта на старте заболевания:

-

наличие биомаркеров воспаления по данным ОСТ (большое количество гиперрефлективных очажков, твердого экссудата, больших интраретинальных кист, отслойки нейроэпителия);

-

наличие в анамнезе указаний на инсульт/инфаркт миокарда и другие кардиоваскулярные и цереброваскулярные заболевания, а также при очень высоком риске серьезных сосудистых осложнений;

-

отсутствие возможности соблюдения графика частых визитов и/или посещения лечебного учреждения в течение первых 6 мес. после интравитреального введения препарата;

-

отсутствие рисков повышения внутриглазного давления;

-

псевдофакия или в случае планирования операции факоэмульсификации катаракты;

-

беременность;

-

после витрэктомии.

Показания к интравитреальному введению глюкокортикоидов в виде импланта в качестве второй линии терапии:

-

при минимальном ответе или отсутствии ответа на анти-VEGF терапию (3–6 инъекций). Критерием рефрактерности к проводимой терапии является отсутствие прибавки максимально корригированной остроты зрения на +5 букв и более и/или снижение центральной толщины сетчатки <20% от исходной величины.

Противопоказания:

-

повышенная чувствительность к компонентам препарата;

-

окулярная или периокулярная инфекция;

-

активное тяжелое интраокулярное воспаление;

-

витреомакулярный тракционный синдром и/или макулярный разрыв;

-

первые 3 месяца после перенесенного острого нарушения мозгового или коронарного кровообращения;

-

развитая стадия глаукомы с декомпенсацией ВГД, не купирующегося медикаментозной терапией;

-

афакия с разрывом задней капсулы хрусталика;

-

наличие переднекамерной ИОЛ, ирис-клипс ИОЛ, заднекамерной ИОЛ с транссклеральной фиксацией при одновременном наличии разрыва задней капсулы хрусталика.

Применение дексаметазона* в виде имплантата требует длительного регулярного контроля ВГД.

Повторное введение имплантата возможно через 6 месяцев в случае снижения остроты зрения, повторном развитии макулярного отека или прогрессировании существующего ДМО (увеличение ЦТС по данным ОСТ). Количество ИВВГК в виде импланта определяется врачом в каждом случае индивидуально.

Лазеркоагуляция сетчатки [36-39] проводится с целью ликвидации зон ишемии, микроаневризм и новообразованных сосудов, образования хориоретинальных сращений, снижающих риск тракционной отслойки сетчатки (УД-В). ЛКС можно проводить как в монотерапии, так и в сочетании с ИВВИА или ИВВГК.

Показания к лазеркоагуляции:

-

клинически значимый ДМО (не более 350 мкм). При ДМО более 350 мкм ЛКС, проводится в сочетании с интравитреальным введением ингибиторов ангиогенеза или ИВВГК, направлена на улучшение или стабилизацию зрительных функций. Отсроченная ЛКС, проводимая после 5 загрузочных инъекций ингибиторов ангиогенеза, более эффективна, чем проводимая в режиме чередования с ИВВИА.

-

ППДР с наличием обширных участков ишемии сетчатки (без ишемической макулопатии) с тенденцией к дальнейшему прогрессированию, в случае невозможности регулярного мониторинга пациента с целью подавления экспрессии VEGF и профилактики развития неоваскуляризации (панретиноальная лазеркоагуляция по относительным показаниям);

-

наличие новообразованных сосуда на ДЗН или в любой зоне сетчатки;

-

ПДР с неоваскуляризацией радужки и/или угла передней (ПЛК с коагуляцией крайних периферических отделов сетчатки).

Методы лазеркоагуляции:

-

фокальная лазеркоагуляция – коагуляция «мягких» экссудатов с целью предотвращения продуцирования в этих зонах VEGF-фактора и появления новообразованных сосудов.

-

лазеркоагуляция по типу «решетки» - (предпочтительно использование лазеркоагуляции в субпопроговом режиме) при фокальном макулярном отеке не более 350 микрон при отсутствии возможности ИВВИА или ИВВГК, или невозможности соблюдения режима интравитреальных инъекций.

-

панретинальная лазеркоагуляция проводится, начиная с нижних отделов средней периферии, с последующим нанесением лазеркоагулятов на всю поверхность средней периферии глазного дна от височных сосудистых аркад.

Сроки проведения панретинальной лазеркоагуляции зависят от стадии ДР и наличия ДМО. ПЛК: отсроченная или незамедлительная.

Отсроченная ЛКС проводится спустя 24 или более недель после начала лечения ингибиторами ангиогенеза.

Показанием к незамедлительному проведению панретинальной лазеркоагуляции, по данным международного многоцентрового исследования DRS, является пролиферативная ДР в сочетании с «факторами высокого риска снижения зрения», которые определяются как: -

препапиллярные новообразованные сосуды, размер которых превышает или равен 1/4-1/3 площади ДЗН,

-

и/или препапиллярные новообразованные сосуды любого размера в сочетании с интравитреальным или преретинальным кровоизлиянием,

-

и/или преретинальные новообразованные сосуды, размер которых превышает ½ площади диска в сочетании с интравитреальным или преретинальным кровоизлиянием.

При HbA1c >10% и наличии ПДР ПЛК проводится, не дожидаясь существенного улучшения контроля гликемии.

При ППДР с выраженной ишемией по периферии проводится ПЛК, с обязательной коагуляцией крайних периферических отделов сетчатки, для исключения риска развития неоваскулярной глаукомы. При ПДР с неоваскуляризацией радужки и/или угла передней камеры 1 этап ПЛК, проводится не ранее, чем через 2 недели после ИВВИА с дальнейшим соблюдением сроков введения ИА и обязательной коагуляцией крайних периферических отделов сетчатки.

Противопоказания к проведению лазеркоагуляции:

-

ишемическая макулопатия;

-

выраженная неовакуляризация (III-IV степень);

-

выраженная глиальная пролиферация (III-IV степень), проходящая через задний полюс глаза;

-

витреоретинальная тракция 4 и более степеней.

3. Хирургическое лечение (витрэктомия), проводимое в условиях стационара с круглосуточным пребыванием направлено на восстановление прозрачности оптических сред глаза, удаление стекловидного тела являющегося «депо» токсических веществ с устранением тракции и задней гиалоидной мембраны, как основы для пролиферации (УД-А) [67-70].

Витрэктомия может сочетаться с одномоментной эндолазеркоагуляцией сетчатки, швартэктомией, мембранопилингом, эндотампонадой витреальной полости перфторкарбонами, расширяющимися офтальмологическими газами или силиконовыми маслами, с одномоментной факоэмульстфикацией катаракты с имплантецией ИОЛ. Витрэктомии может предшествовать ИВВИА (при отсутствии витреомакулярных тракций или макулярного разрыва) или импланта с дексаметазоном (при отсутствии некомпенсированной глаукомы, витреомакулярных тракций или макулярного разрыва) с целью снижения риска развития геморрагических осложнений.

Показания к витрэктомии:

-

гемофтальм, сохраняющийся более 3 месяцев;

-

ПДР с тракционной отслойкой сетчатки, захватывающей макулярную область или угрожающая ей;

-

ПДР с регматогенной отслойкой сетчатки;

-

ПДР с витреоретинальной тракцией или преретинальным кровоизлиянием у пациентов с активной неоваскуляризацией;

-

ПДР с тракционной деформацией зрительного нерва;

-

ПДР с тракционной макулопатией;

-

непрозрачное (не позволяющее в полном объеме выполнить лазеркоагуляцию сетчатки) кровоизлияние в стекловидное тело у пациентов, не получавших ранее панретинальную лазеркоагуляцию;

-

непрозрачное кровоизлияние в стекловидное тело в сочетании с тракционной деформацией сетчатки (подтвержденной данными УЗИ) или с неоваскуляризацией переднего отрезка;

-

передне-гиалоидная фиброваскулярная пролиферация;

-

Проведение витрэктомии возможно в стадии компенсации основного процесса после консультации (лечения) у эндокринолога и терапевта. При необходимости консультация нефролога, кардиолога, подиатра и/или сосудистого хирурга (при синдроме диабетической стопы).

4. Дальнейшее ведение:

-

инстилляция противовоспалительных и антибактериальных препаратов в течении 1 месяца после оперативного лечения и 7 дней – после ЛК и/или ИВВИА;

-

контроль внутриглазного давления не реже 1 раза в неделю после проведения витреоретинальной операции, интравитреального ведения ингибиторов ангиогенеза или кортикостероидов;

-

местные гипотензивные препараты (при высоком уровне ВГД);

-

контроль ОСТ (ежемесячно после ИВВИА или ИВВГК);

-

после витреоретинальной операции – осмотр не реже 1 раза в месяц.

ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ:

-

устранение витреоретинальных тракций;

-

уменьшение макулярного отека;

-

повышение прозрачности оптических сред глаза;

-

стабилизация диабетического процесса на глазном дне.

Госпитализация

Показания для госпитализации с указанием типа госпитализации:

Госпитализация возможна при компенсации основного процесса (уровень гликированного гемоглобина, глюкозы крови и артериального давления должны быть в пределах целевых показателей).

Таблица 3 - Целевые показатели HbAlc* [12]

| Критерии | Возраст | |||

|

|

|

Пожилой возраст |

||

|

Без |

Старческая деменция |

|||

|

Нет атеросклеротических сердечно- сосудистых заболеваний и/или риска тяжелой гипогликемии |

|

|

|

|

|

Есть атеросклеротические сердечно- сосудистые тяжелые заболевания и/или риск тяжелой гипогликемии |

|

|

||

*При низкой ожидаемой продолжительности жизни (<5 лет) цели лечения могут быть менее строгими

Таблица 4 - Целевые значения пре/постпрандиального уровня глюкозы плазмы, соответствующие целевым уровням HbAlc [12]

|

|

Глюкоза плазмы натощак/ перед едой, ммоль/л |

Глюкоза плазмы |

|

< 6,5 |

< 6,5 |

< 8,0 |

|

< 7,0 |

< 7,0 |

< 9,0 |

|

< 7,5 |

< 7,5 |

< 10,0 |

|

< 8,0 |

< 8,0 |

< 11,0 |

Таблица 5 - Целевые показатели липидного обмена больных СД [12]

|

Группы риска |

Целевые значения ХС ЛПНП, ммоль/л |

|

С умеренным сердечно-сосудистым риском |

< 2,6 |

|

С высоким сердечно-сосудистым риском |

<1,8 |

|

С очень высоким сердечно-сосудистым риском |

<1,4, или снижение на 50% |

Таблица 6 - Целевые показатели АД у больных СД [12]

|

Возраст |

Систолическое АД, мм рт. ст. * |

Диастолическое АД мм рт. ст. * |

|

18-65 лет |

≥ 120 и < 130 |

|

|

> 65 лет |

≥ 130 и < 140 |

* На фоне антигипертензивной терапии

1. Показания для плановой госпитализации.

Госпитализация в стационар с круглосуточным пребыванием:

-

гемофтальм, сохраняющийся более 3 месяцев;

-

ПДР с тракционной отслойкой сетчатки, захватывающей макулярную область или угрожающая ей;

-

ПДР с регматогенной отслойкой сетчатки;

-

ПДР с витреоретинальной тракцией или преретинальным кровоизлиянием у пациентов с активной неоваскуляризацией;

-

ПДР с тракционной деформацией зрительного нерва;

-

ПДР с тракционной макулопатией;

-

непрозрачное (не позволяющее в полном объеме выполнить лазеркоагуляцию сетчатки) кровоизлияние в стекловидное тело у пациентов, не получавших ранее панретинальную лазеркоагуляцию;

-

непрозрачное кровоизлияние в стекловидное тело в сочетании с тракционной деформацией сетчатки (подтвержденной данными УЗИ) или с неоваскуляризацией переднего отрезка;

-

передне-гиалоидная фиброваскулярная пролиферация.

Госпитализация в дневной стационар.

Показания к госпитализации в дневной стационар:

-

ДМО при любой стадии ДР (для ИВВИА в монотерапии или в сочетании с лазеркоагуляцией сетчатки);

-

ППДР в сочетании с ДМО с высоким риском перехода в ПДР (ПЛК при невозможности ИВВИА);

-

ПДР без макулопатии (ПЛК).

-

ПДР с рубеозом радужки без наличия вторичной глаукомы (ИВВИА и ПЛК);

-

ПДР с рубеозом радужки с наличием вторичной глаукомы (ИВВИА и ПЛК).

2. Показания к экстренной госпитализации в круглосуточный стационар:

эндофтальмит после ИВВИА или ИВВГК.

Информация

Источники и литература

-

Протоколы заседаний Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗ РК, 2023

- 1. Yau JW, Rogers SL, Kawasaki R, Lamoureux EL, et al. Meta-Analysis for Eye Disease (META-EYE) Study Group. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. Diabetes Care. 2012;35(3):556- 564. https://doi.org/10.2337/dc11-1909 2. Van de Kreeke JA, Darma S, Chan Pin Yin JMPL, Tan HS, Abramoff MD, Twisk JWR, Verbraak FD. The spatial relation of diabetic retinal neurodegeneration with diabetic retinopathy. PLoS One. 2020;15(4):e0231552. 3. Retinal Neurodegeneration in Diabetes: an Emerging Concept in Diabetic Retinopathy. Curr Diab Rep. 2021 Dec 13;21(12):65. doi: 10.1007/s11892-021-01428- x. 4. Porta M., Kohner E. M. Screening for diabetic retinopathy in Europe / Diabetic Medicine. – 1991. – V. 8. – P. 197-198. 5. Wen Lim S, van Wijngaarden P, Harper CA, et al. Early worsening of diabetic retinopathy due to intensive glycaemic control. Clin Exp Ophthalmol. 2019;47(2):265- 273. https://doi.org/10.1111/ceo.13393 6. International Council of Ophthalmology | Cтандарты Международного Совета по диабетической ретинопатии Copyright © ICO January 2014 7. Schmidt-Erfurth U. et al. Guidelines for the Management of Diabetic Macular Edema by the European Society of Retina Specialists (EURETINA) / Ophthalmologica. – 2017 – Vol. 237 № 4 – P. 185-222. 8. ICO Guidelines for Diabetic Eye Care Стандарты Международного Совета по Офтальмологии (International Council of Ophthalmology) по диабетической ретинопатии. Перевод с английского языка — Доктор Вурдафт Антон Есибович, FCOphth(ECSA), FICO. antonvurdaft@gmail.com Июнь 2016 г. 9. Mike Trott , Robin Driscoll , Shahina Pardhan Associations between diabetic retinopathy and modifiable risk factors: An umbrella review of meta-analyses Diabet Med. 2022 Jun;39(6):e14796. doi: 10.1111/dme.14796. Epub 2022 Feb 5. 10. Jensen ET, Rigdon J, Rezaei KA, Saaddine J, Prevalence, Progression, and Modifiable Risk Factors for Diabetic Retinopathy in Youth and Young Adults With Youth-Onset Type 1 and Type 2 Diabetes: The SEARCH for Diabetes in Youth Study. Diabetes Care. 2023 Apr 12:dc222503. doi: 10.2337/dc22-2503. 11. McElvy SS, Miodovnik M, Rosenn B, et al. A focused preconceptional and early pregnancy program in women with type 1 diabetes reduces perinatal mortality and malformation rates to general population levels. J Matern Fetal Med. 2000;9(1):14-20. 12. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes - 2021. Diabetes Care, 2021, Sep;44(9):2182. doi: 10.2337/dc21-ad09. Epub 2021 Jun 16. 13. Rubino F, Nathan DM, Eckel RH et al. Metabolic surgery in the treatment algorithm for type 2 diabetes: a joint statement by international diabetes organizations. Diabetes Care 2016;39:861-877. 14. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). DiabetesCare 2018 Dec; 41(12): 2669-2701. 15. American Academy of Ophthalmology Preferred Practice Patterns Committee. Diabetic Retinopathy Preferred Practice Pattern®. AAO (2019); ISSN 0161-6420/19. 16. Bain SC, Klufas MA, Ho A, Matthews DR. Worsening of diabetic retinopathy with rapid improvement in systemic glucose control: A review. Diabetes Obes Metab. 2019;21(3):454-466. 17. Lee M. Jampol, M.D., Adam R. Glassman, M.S., and Jennifer Sun, M.D., M.P.H. Evaluation and Care of Patients with Diabetic Retinopathy List of authors. N Engl J Med 2020; 382:1629-1637 DOI: 10.1056/NEJMra1909637. 18. Mohamed Ashraf , Kristen M Hock , Jerry D Cavallerano , Frank L Wang , Paolo S Silva Comparison of Widefield Laser Ophthalmoscopy and ETDRS Retinal Area for Diabetic Retinopathy. Ophthalmol Sci. 2022 Jun 28;2(4):100190. doi: 10.1016/j.xops.2022.100190. eCollection 2022 Dec. 19. Fernando Korn Malerbi,, Paulo Henrique Morales, Michel Eid Farah et al.Comparison between binocular indirect ophthalmoscopy and digital retinography for diabetic retinopathy screening: the multicenter Brazilian Type 1 Diabetes Study/ On behalf of The Brazilian Type 1 Diabetes Study Group Diabetology & Metabolic Syndrome volume7, Article number: 116 (2015) Cite this article. 20. Rodolfo Mastropasqua , Rossella D'Aloisio , Luca Di Antonio , Emanuele Erroi , Enrico Borrelli , Federica Evangelista , Giada D'Onofrio , Marta Di Nicola , Giuseppe Di Martino , Lisa Toto Widefield optical coherence tomography angiography in diabetic retinopathy. Acta Diabetol. 2019 Dec;56(12):1293-1303. doi: 10.1007/s00592-019-01410-w. Epub 2019 Aug 29. 21. Kim K, Kim ES, Yu SY. Optical coherence tomography angiography analysis of foveal microvascular changes and inner retinal layer thinning in patients with diabetes. The British Journal of Ophthalmology. 2018;102(9):1226-1231. 22. Kai Yuan Tey et al. Optical coherence tomography angiography in diabetic retinopathy: a review of current applications / Eye and Vision. – 2019. – Vol. 6. – P.37- 47. 23. Johannesen S.K. et al. Optical coherence tomography angiography and microvascular changes in diabetic retinopathy: a systematic review / Acta Ophthalmol. – 2019. – Vol. 97. № 1. – P. 7-14. 24. Wong BS, Sharanjeet-Kaur S, Ngah NF, Sawri RR. The Correlation between Hemoglobin A1c (HbA1c) and Hyperreflective Dots (HRD) in Diabetic Patients. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(9):3154. 25. Nakayama LF, Ribeiro LZ, Malerbi FK and Regatieri CVS (2022) Ophthalmology and Artificial Intelligence: Present or Future? A Diabetic Retinopathy Screening Perspective of the Pursuit for Fairness. Ophthalmol. 2:898181. doi: 10.3389/fopht.2022.89818. 26. Artificial intelligence for diabetic retinopathy screening: a review / A. Grzybowski, P. Brona, G. Lim, P. Ruamviboonsuk, G. S. Tan, M. Abramoff, D. S. Ting // Eye. 2020. Vol. 34, iss. 3. P. 451-460. https://doi.org/10.1038/s41433-019-0728-0 27. Development and validation of a deep learning algorithm for detection of diabetic retinopathy in retinal fundus photographs / V. Gulshan, L. Peng, M. Coram, M. C. Stumpe, D. Wu, A. Narayanaswamy, D. R. Webster // Jama. 2016. Vol. 316, iss. 22. P. 2402-2410. https://doi.org/10.1001/jama.2016.17216 28. Kreuz A.C. Macular and Multifocal PERG and FD-OCT in Preperimetric and Hemifield Loss Glaucoma / A.C. Kreuz A, C.G.de Moraes, M.Hatanaka et al. / J. Glaucoma. – 2018. - Vol. 27(2). – P. 121-132. 29. Mohamed Ashraf , Walaa Wagdy 2 Mohamed A Tawfik , Islam Shereen Hamdy Ahmed , Ahmed Souka Potential impact of fluorescein angiography as a primary imaging modality in the management of diabetic retinopathy. Indian J Ophthalmol. 2022 Oct;70(10):3579-3583. 30. Schmidt-Erfurth U. et al. Guidelines for the Management of Diabetic Macular Edema by the European Society of Retina Specialists (EURETINA) / Ophthalmologica. – 2017. – Vol. 237. № 4. – P. 185-222. 31. Cennamo G., Romano M.R., Nicoletti G., Velotti N., de Crecchio G. Ramsay R.C., Goetz F.C., Sutherland D.E., Mauer S.M., Robison L.L., Cantrill H.L.Optical coherence tomography angiography versus fluorescein angiography in the diagnosis of ischaemic diabetic maculopathy. Acta Ophthalmol. 2017;95(1):36–42. DOI:10.1111/aos.13159 32. Russell JF, Shi Y, Hinkle JW, Scott NL, Fan KC, Lyu C, Gregori G, Rosenfeld PJ. Longitudinal Wide-Field Swept-Source OCT Angiography of Neovascularization in Proliferative Diabetic Retinopathy after Panretinal Photocoagulation. Ophthalmoogy Retina. 2019;3(4):350-361. https://doi.org/10.1016/j.oret.2018.11.008 33. Fan W., Nittala M.G., Fleming A., Robertson G., Uji A., Wykoff C.C., Brown D.M.,van Hemert J., Ip M., Wang K., Falavarjani K.G., Singer M., Sagong M., Sadda S.R. Relationship Between Retinal Fractal Dimension and Nonperfusion in Diabetic Retinopathy on Ultrawide-Field Fluorescein Angiography. Am J Ophthalmol. 2020;209:99–106. DOI: 10.1016/j.ajo.2019.08.015. 34. Angela Corduneanu , Veronica Chişca , Natalia Ciobanu , Stanislav Groppa Evaluation of visual pathways using visual evoked potential in patients with diabetic retinopathy/ Rom J Ophthalmol. 2019 Oct-Dec;63(4):367-371. 35. Harrison, W.W. Multifocal electroretinograms predict onset of diabetic retinopathy in adult patients with diabetes / W.W. Harrison, M.A. Jr. Bearse, J.S. Ng, N.P. Jewell, S. Barez, D. Burger, M.E. Schneck, A.J. Adams // Invest.Ophthalmol. Vis. Sci. – 2011. – No. 52. – P. 772-777. 36. Yoshihiro Yonekawa , Yasha S Modi , Leo A Kim , Dimitra Skondra , Judy E Kim , Charles C Wykoff . American Society of Retina Specialists Clinical Practice Guidelines on the Management of Nonproliferative and Proliferative Diabetic Retinopathy without Diabetic Macular Edema. J Vitreoretin Dis. 2020 Mar 1;4(2):125- 135. doi: 10.1177/2474126419893829. Epub 2020 Jan 6. 37. American Diabetes Association. 6. Glycemic Targets: Standards of Medical Carein Diabetes-2019. Diabetes Care. 2019;42(Supplement1): S61–S70.doi:10.2337/dc19- S006. 38. Royle P, Mistry H, Auguste P, Shyangdan D, Freeman K, Lois N, Waugh N.Health Panretinal photocoagulation and other forms of laser treatment and drug therapies for non-proliferative diabetic retinopathy: systematic review and economic evaluation. Technol Assess. 2015 Jul;19(51):v-xxviii, 1-247. doi: 10.3310/hta19510. 39. Lu AQ, Todorich B.J. Combination Antivascular Endothelial Growth Factor and Modified Panretinal Photocoagulation in Management of Proliferative Diabetic Retinopathy. Vitreoretin Dis. 2020 Jul 3;4(5):401-410. doi: 10.1177/2474126420930501. eCollection 2020 Sep-Oct.PMID: 37008297 Free PMC a 40. Yoshihiro Yonekawa , Yasha S Modi , Leo A Kim , Dimitra Skondra , Judy E Kim , Charles C Wykoff . American Society of Retina Specialists Clinical Practice Guidelines on the Management of Nonproliferative and Proliferative Diabetic Retinopathy without Diabetic Macular EdemaJ Vitreoretin Dis. 2020 Mar 1;4(2):125- 135. doi: 10.1177/2474126419893829. Epub 2020 Jan 41. Villegas VM, Schwartz SG. Current and Future Pharmacologic Therapies for Diabetic Retinopathy. Curr Pharm Des. 2018;24(41):4903-4910. doi: 10.2174/1381612825666190130140717. 42. American Academy of Ophthalmology Retina/Vitreous Panel. Preferred Practice Pattern® Guidelines. Diabetic Retinopathy. San Francisco, CA: American Academy of Ophthalmology; 2017. Available at: www.aao.org/ppp. 43. Do D.V. et al. One-year outcomes of the DA Vinci Study of VEGF Trap-Eye in eyes with diabetic macular edema / Ophthalmology. – 2012. – Vol. 119. – P. 1658-1665. 44. Do D.V. et al. The DA VINCI Study: phase 2 primary results of VEGF Trap-Eye in patients with diabetic macular edema / Ophthalmology. – 2011. – Vol. 118. – P. 1819- 1826. 45. Brown D.M. et al. Intravitreal aflibercept for diabetic macular edema. 100 week results from the VISTA and VIVID studies / Ophthalmology. – 2015. – Vol. 122. – P. 1-9. 46. Schmidt-Erfurth U. et al. Guidelines for the Management of Diabetic Macular Edema by the European Society of Retina Specialists (EURETINA) / Ophthalmologica. – 2017. – Vol. 237. № 4. – P. 185-222. 47. Garweg, J.G., Štefanickova, J., Hoyng, C. et al. Dosing Regimens of Intravitreal Aflibercept for Diabetic Macular Edema Beyond the First Year: VIOLET, a Prospective Randomized Trial. Adv Ther (2022). https://doi.org/10.1007/s12325-022-02119-z 48. David M Brown, David S Boyer , Diana V Do , Charles C Wykoff , Taiji Sakamoto , Peter Win , Sunir Joshi , Hani Salehi-Had , András Seres , Alyson J Berliner , Sergio Leal , Robert Vitti , Karen W Chu , Kimberly Reed , Rohini Rao , Yenchieh Cheng , Wei Sun , Delia Voronca , Rafia Bhore , Ursula Schmidt- Ott , Thomas Schmelter , Andrea Schulze , Xin Zhang , Boaz Hirshberg , George D Yancopoulos , Sobha Sivaprasad. Intravitreal aflibercept 8 mg in diabetic macular oedema (PHOTON): 48-week results from a randomised, double-masked, non- inferiority, phase 2/3 trial. Lancet. 2024 Mar 23;403(10432):1153-1163. doi: 10.1016/S0140-6736(23)02577-1. Epub 2024 Mar 7. 49. https://www.cadth.ca/aflibercept-8mg007ml-0. 50. Okada M et al. Nonadherence or Nonpersistence to Intravitreal Injection Therapy for Neovascular Age-Related Macular Degeneration.Ophthalmol. 2020. DOI.org/10.1016/j.ophtha.2020.07.060.

Информация

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТОКОЛА

Список разработчиков протокола с указанием квалификационных данных:

-

Степанова Ирина Станиславовна – доктор медицинских наук, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней», старший преподаватель отдела последипломного образования.

-

Канафьянова Эльмира Газизовна – доктор медицинских наук, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней», главный врач.

-

Умбетиар Алмас Бекимович – кандидат медицинских наук, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней», заведующий лазерным отделением.

-

Аль-Асталь Мухаммед Салихович – кандидат медицинских наук, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней», врач- офтальмолог 2 отделения.

-

Есимова Асель Аскербековна – кандидат медицинских наук, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней», старший преподаватель отдела последипломного образования.

-

Отарова Жанар – филиал ТОО «Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней» в городе Астана, врач-офтальмолог лазерного отделения.

-

Шубаева Айгуль Темировна – врач-офтальмолог высшей категории, ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница».

-

Абильжаманова Алия Амангельдиновна – клинический фармаколог ТОО Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней».

Указание на отсутствие конфликта интересов: отсутствует.

Рецензенты: Утельбаева Зауреш Турсуновна – доктор медицинских наук, профессор кафедры глазных болезней НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

Указание условий пересмотра протокола: пересмотр не реже 1 раза в 5 лет и не чаще 1 раза в 3 года при наличии новых методов диагностики и лечения с уровнем доказательности.

Прикреплённые файлы

Внимание!

- Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему здоровью.

- Информация, размещенная на сайте MedElement и в мобильных приложениях "MedElement (МедЭлемент)", "Lekar Pro", "Dariger Pro", "Заболевания: справочник терапевта", не может и не должна заменять очную консультацию врача. Обязательно обращайтесь в медицинские учреждения при наличии каких-либо заболеваний или беспокоящих вас симптомов.

- Выбор лекарственных средств и их дозировки, должен быть оговорен со специалистом. Только врач может назначить нужное лекарство и его дозировку с учетом заболевания и состояния организма больного.

- Сайт MedElement и мобильные приложения "MedElement (МедЭлемент)", "Lekar Pro", "Dariger Pro", "Заболевания: справочник терапевта" являются исключительно информационно-справочными ресурсами. Информация, размещенная на данном сайте, не должна использоваться для самовольного изменения предписаний врача.

- Редакция MedElement не несет ответственности за какой-либо ущерб здоровью или материальный ущерб, возникший в результате использования данного сайта.