Гипертрофическая кардиомиопатия

Версия: Клинические рекомендации РФ 2025 (Россия)

Версия: Клинические рекомендации РФ 2025 (Россия)

Другая гипертрофическая кардиомиопатия (I42.2), Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия (I42.1)

Генетика, Кардиология, Кардиохирургия

Общая информация

Краткое описание

Разработчик клинической рекомендации

Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России

Общероссийская общественная организация «Российское кардиологическое общество»

Российское Общество Медицинских Генетиков

Общероссийская общественная организация «Российское кардиологическое общество»

Российское Общество Медицинских Генетиков

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России

Клинические рекомендации

Гипертрофическая кардиомиопатия

Год утверждения (частота пересмотра): 2025

Пересмотр не позднее: 2027

ID: 283_2

Возрастная категория: Взрослые

Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – это преимущественно генетически обусловленное заболевание (семейные и несемейные формы), характеризующееся гипертрофией миокарда левого (1,5 см и более у взрослых) и/или реже правого желудочка, чаще асимметричного характера за счет утолщения межжелудочковой перегородки, фиброзом и феноменом «disarray», которая не может объясняться исключительно повышением нагрузки давлением и возникающее при отсутствии других потенциально причинных системных, синдромных или метаболических заболеваний.

Комментарий: Общепринятой классификации различных этиологических форм ГКМП нет.

В рекомендациях AHA/ACC (2020) под ГКМП понимаются саркомерные ГКМП, либо генотип-отрицательные пациенты с так называемым ГКМП-фенотипом (толщина миокарда ЛЖ ≥ 15 мм – критерий ГКМП у пробанда), но при этом ГЛЖ не обусловлена другим сердечным, системным или метаболическим заболеванием (ГКМП-фенотип ≠ ГКМП). Соответственно, метаболические и мультиорганные синдромы (RAS-патии, митохондриальные миопатии, гликогенозы/лизосомальные болезни накопления, амилоидоз, саркоидоз, гемохроматоз) не попадают в рубрику ГКМП. Эти болезни часто называют «фенокопиями» или синдромными ГКМП [1,2].

При втором подходе, который разделяют европейские кардиологи (ESC) и американские педиатры (the American Heart Association Council on Cardiovascular Disease in the Young) к ГКМП относится большая группа заболеваний, при которых выявляется ГКМП-фенотип (ГЛЖ с толщиной стенки ≥ 15 мм у взрослых или >2 Z-оценок у детей), при этом оговаривается, что такая степень ГЛЖ не обусловлена исключительно условиями нагрузки на ЛЖ.

В рекомендациях ESC (2014) приведены 8 этиологических подгрупп заболевания: саркомерные ГКМП, метаболические, митохондриальные кардиомиопатии, нейромышечные болезни, синдромы мальформации и RAS-патии, инфильтративные/воспалительные болезни миокарда, эндокринные нарушения, а также ГКМП, развившаяся после применения лекарственных препаратов [3–6].

Т.е. все так называемые синдромные ГКМП (термин чаще используемый у пациентов деткого возраста) и «фенокопии» (термин чаще используемый у взрослых пациентов) считаются как «ГКМП, имеющие специфическую причину».

Возраст манифестации клинических проявлений – важная детерминанта прогноза и этиологической принадлежности ГКМП-фенотипа. Например, ГКМП, диагностируемый в возрасте до одного года, связан с худшим прогнозом и нередко вызван наследственными нарушениями метаболизма (болезни накопления гликогена, лизосомальные болезни накопления) или мультиорганными врожденными синдромами и пороками развития, такими как RAS-патии [7–9].

Этиологическими причинами ГКМП-фенотипа у детей могут быть нервно-мышечные и митохондриальные заболевания, которые гораздо реже выявляются у взрослых пациентов [9–12].

Наличие 2-х кардинально различающихся подходов вносит определенную терминологическую путаницу и затрудняет анализ данных, а также эпидемиологические, диагностические и организационные мероприятия.

В настоящий момент в текущих отечественных КР фенокопии и синдромальные формы не относятся к понятию ГКМП. Краткое их описание приводится с целью обратить внимание врачей на необходимость их идентификации и проведения дифференциального диагноза.

Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

МКБ-10

I42.1 – Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия.

I42.2 – Другая гипертрофическая кардиомиопатия.

Классификация

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

В повседневной клинической практике применяют несколько классификационных подходов – клинический, гемодинамический, морфологический, генетический.

Клинические варианты течения ГКМП – см. раздел 1.6.

Гемодинамический принцип классификации

В зависимости от наличия или отсутствия обструкции ВТЛЖ в покое и при нагрузке выделяют следующие варианты ГКМП:

- необструктивная ГКМП: ГД в ВТЛЖ < 30 мм рт.ст. в покое и при нагрузке;

- обструктивная ГКМП: ГД в ВТЛЖ > 30 (50) мм рт.ст. в покое и при нагрузке. В том числе латентная обструкция, при которой ГД в ВТЛЖ < 30 в покое и > 30 (50) мм рт.ст. при нагрузке (подробнее критерии обструкции ВТЛЖ см. в разделе «Диагностика»).

Морфологический принцип классификации ГКМП

1. Асимметричная форма ГКМП:

-

Гипертрофия МЖП (+/- вовлечение ПЖ);

- Базальной части МЖП (субаортальная);

- Сигмовидная МЖП;

- Гипертрофия всей МЖП;

- Двояковыпуклая МЖП (англ. «reverse curve») – преимущественно среднежелудочковая гипертрофия МЖП без вовлечения свободной стенки ЛЖ [179–182].

- Комбинированная (МЖП + другой отдел ЛЖ или ПЖ);

- Гипертрофия другой стенки ЛЖ (боковая, задняя).

2. Апикальная гипертрофия (+/- срединные сегменты ЛЖ);

3. Среднежелудочковая ГКМП (с вовлечением срединных отделов не только МЖП, но и свободной стенки ЛЖ, ЛЖ типа «песочные часы»);

4. Симметричная форма ГКМП.

По данным многоцентрового регистра пациентов с ГКМП более 80% пациентов c ГКМП относятся к двум морфологическим подтипам – гипертрофия базальной части МЖП (46%) и двояковыпуклая МЖП (38%) [181].

Концентрическая ГКМП составляет 1% случаев, среднежелудочковая обструктивная ГКМП с формированием верхушечной аневризмы – 3%), верхушечная ГКМП – 8%.

Клинические особенности наиболее часто встречающихся морфологических подтипов ГКМП представлены в таблице 3, Приложение А3.

Классификация ГКМП по степени выраженности гипертрофии:

1. «Умеренная» (в англоязычной литературе используется термин «mild»): максимальная толщина стенки ЛЖ ˂ 18 мм;

2. Промежуточная;

3. Экстремальная (максимальная толщина стенки ЛЖ ≥ 30 мм).

Классификация кардиомиопатий MOGE(s) выделяет не только «классические» морфофункциональные фенотипы (гипертрофический, дилатационный, рестриктивный, аритмогенная дисплазия, некомпактный миокард), но и смешанные фенотипы [27,183,184].

Клинико-морфологическая классификация по стадиям ГКМП

В 2012 г. Olivotto I и соавторы [185] выделили 4 стадии развития ГКМП:

1 стадия: догипертрофическая – этап в развитии заболевания у лиц, являющихся носителями мутаций, вызывающих ГКМП, при которой отсутствуют признаки гипертрофии миокарда, определяемые с помощью визуализирующих методов.

2 стадия: «классический фенотип» ГКМП – этап, при котором гипертрофический фенотип полностью выражен, ЛЖ гипердинамичен (ФВ ЛЖ > 65% по данным МРТ), при отсутствии обширных фиброзных изменений, свидетельствующих о прогрессировании заболевания.

3 стадия: негативное ремоделирование – этап, который определяется наличием неблагоприятных структурных изменений, накладывающихся на "классический" фенотип ГКМП, выражающихся в нарастающем фиброзе ЛЖ и ухудшении систолической функции ЛЖ (ФВ ЛЖ в диапазоне от 50% до 65%), при относительно сохранном клиническом и гемодинамическом статусе.

4 стадия: выраженная дисфункция – этап клинического развития ГКМП, характеризующийся систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ ЛЖ < 50%), сопровождающийся крайней степенью фиброза и ремоделирования и обычно связанный с гемодинамической декомпенсацией и неблагоприятным исходом.

В настоящих рекомендациях 3 и 4 стадия объединены термином «негативное ремоделирование».

ЭХО-КГ признаки «классического фенотипа» ГКМП:

- асимметричная ГЛЖ;

- размер полости ЛЖ в пределах нормальных значений/уменьшенный;

- ФВ ЛЖ > 65%;

- обструкция ВТЛЖ;

- диастолическая функция ЛЖ сохранена или диастолическая дисфункция ЛЖ 1 степени.

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Этиология ГКМП

В 1990-х годах ХХ века была выдвинута теория моногенного происхождения ГКМП, то есть допущение, что единственного молекулярного события достаточно для развития заболевания [13].

По мере накопления данных оказалось, что приблизительно в половине случаев заболевание развивается в результате носительства патогенных и вероятно патогенных вариантов в генах, кодирующих саркомерные белки кардиомиоцитов [1,14–17].

Около 60% пациентов имеют отягощенную семейную историю – хотя бы одного родственника с диагностированной кардиомиопатией, а около 40% являются первыми больными в семье [1].

В семейных случаях у 70-75% пробандов в родословной прослеживается аутосомно-доминантный тип наследования, на долю аутосомно-рецессивных и сцепленным с полом форм приходится около 15% случаев [3].

ГКМП является заболеванием c выраженной анатомической, клинической и генетической гетерогенностью. Гипертрофическая кардиомиопатия может манифестировать в любом возрасте. Средний возраст манифестации заболевания у взрослых составляет около 40 лет [18].

Дебют ГКМП в детском и подростковом возрасте, а также у молодых взрослых часто ассоциирован с семейной формой заболевания и более тяжелым течением [3,9,19–25].

Большая часть известных мутаций локализована в генах, кодирующих белки толстых (MYH7, MYBPC3) и тонких (TPM1, TNNT2, TNNI3, MYL2, MYL3, ACTC1) миофиламентов структуры саркомера [1,3,16].

Поиск мутаций в 8 генах с доказанной патогенетической ролью в развитии ГКМП позволяет выявить причинные генетические варианты у 60-85% первичных пациентов в зависимости от исследуемой когорты [1,3,16,19–24].

На долю причинных вариантов в генах MYH7 и MYBPC3 приходится около половины всех случаев генотип-позитивных пробандов с ГКМП [1,3,27–29,16,19–24,26]

В большинстве случаев причинные варианты, ассоциированные с ГКМП, представляют собой уникальные замены, описанные однократно или всего для нескольких случаев. Частота каждой такой замены среди всех генетических причин ГКМП не превышает 1% [11,30,31].

У части пациентов (5-7% пробандов) заболевание может развиваться на фоне носительства нескольких (2, 3) патогенных и вероятно-патогенных вариантов. Наиболее часто встречаются комбинации мутаций в генах, кодирующих саркомерные белки. В этом случае заболевание характеризуется более ранним дебютом (часто в детском возрасте), большей степенью гипертрофии МЖП и более высоким риском развития синдрома ВСС [3,20,25,32–35].

Внезапная сердечная смерть при ГКМП возможна и при отсутствии значимой ГЛЖ, подобные случаи наиболее часто ассоциированы с мутациями в гене тропонина Т (TNNT2) [29,36,37].

Помимо вышеперечисленных 8 саркомерных генов к настоящему времени описаны более 40 генов, кодирующих как саркомерные (TTN, MYH6, ACNT2, TNNC1 и т.д.), так и несаркомерные белки миокарда (CSRP3, FHL1, PLN, FLNC и т.д.), в которых были выявлены редкие генетические варианты, предположительно ассоциированые с ГКМП [16].

Однако уровень доказательности для большинства этих генов остаётся невысоким [38]. В 2019 году международная экспертная группа консорциума ClinGen провела анализ доказательности причинной взаимосвязи редких находок в 33 описанных генах с развитием ГКМП [39]. Только для 8 генов (MYBPC3, MYH7, TNNT2, TNNI3, TPM1, ACTC1, MYL2, MYL3) причинный характер мутаций был оценен как установленный (definitive), для 3 генов (CSRP3, TNNC1, JPH2) причинность имела средний уровень доказательности (moderate), а для остальных генов доказательность их роли в патогенезе ГКМП была ограниченной (limited) или отсутствовала [40,41].

При секвенировании всего генома было обнаружено, что 20% случаев с ГКМП без известной мутации в гене саркомера связано с патологическими вариантами в некодирующих областях или в генах, ранее не идентифицированных как связанных с клиническим фенотипом ГКМП. Анализ интронных областей на основе WGS позволяет выявить патогенный вариант еще у 9% пациентов с семейной ГКМП [23,42].

С другой стороны, выявление вариантов IV и V классов патогенности у членов семьи, которые не соответствуют клиническим диагностическим критериям ГКМП, также является распространенным явлением. Данное обстоятельство позволяет высказать предположение, что механизмы, ответственные за фенотипические проявления заболевания, зависят не только от причинных мутаций в генах белков саркомера. Патогенез во многом может определяться наличием комбинации других генетических вариантов, которые либо компенсируют, либо способствуют неблагоприятным последствиям мутации, а также негенетическими причинами или факторами окружающей среды [23].

Наблюдение за взрослыми членами семьи пробанда показало, что только у 10% генотип-позитивных пациентов развивается клинический фенотип ГКМП, при этом у подавляющего большинства из них – в пожилом возрасте. И, наконец, нельзя игнорировать хорошо известный факт, что у 50% пациентов с установленным клиническим диагнозом ГКМП не выявляют мутаций в генах кодирующих выработку сократительных белков, классифицируемых как патогенные или вероятно патогенные [11,17,43].

По данным визуализирующих методов в этой когорте пациентов продемонстирована значимо более высокая частота выявления систолического движения передней створки митрального клапана в сочетании с динамической обструкцией в ВТЛЖ (52%) и наличием кальциноза кольца митрального клапана (27%) [17,44].

Пациенты с ГКМП, включенные в регистр EORP (EurObservational Research Program), имеют высокую распространенность сердечно-сосудистых факторов риска, сравнимую с данными в общей европейской популяции. Пациенты с ГКМП в сочетании с АГ и ожирением характеризовались более старшим возрастом, несемейной формой ГКМП, более высоким классом ХСН по NYHA и большей степенью выраженности диастолической дисфункции ЛЖ [44–53].

Результаты полногеномного секвенирования показали, что у пациентов с ГКМП без АГ было больше идентифицировано патогенных вариантов, в то время как у пациентов с ГКМП и АГ чаще встречались варианты неопределенной клинической значимости (64% против 24%, P < 0,05) [54].

В некоторых когортах до 40% пациентов с «классической» ГКМП не имеют ни семейного анамнеза заболевания, ни патогенной мутации саркомера. Маловероятно также является то, что будут идентифицированы новые варианты генов, кодирующих сократительные белки или варианты других генов, которые подтвердят моногенную этиологию для подгруппы «несемейной ГКМП» [17,55].

Обсуждается гипотеза многофакторного генеза ГКМП [16,17,23,55–58].

Молекулярный патогенез ГКМП

Причиной гипертрофической кардиомиопатии наиболее часто являются мутации в генах, кодирующих сократительные белки миокарда. В основе молекулярного таких вариантов ГКМП часто лежит нарушение кальциевого гомеостаза и повышение чувствительности миофиламентов к ионам кальция. Это проявляется в усилении силы сокращения саркомера в систолу, снижении степени его расслабления в диастолу на фоне повышенной потребностеи кардиомиоцита в АТФ, что влечет нарушение внутриклеточных сигнальных процессов и реактивацию компенсаторных эмбриональных программ гипертрофического роста [40,59].

На уровне кардиомиоцитов данные процессы приводят к повышению синтеза эмбриональных форм саркомерных белков и активации киназных сигнальных каскадов, обеспечивающих процессы собственно гипертрофии КМЦ, а также к усилению внеклеточных сигнальных систем, направленных на пролиферацию фибробластов, трансформации фибробластов в миофибробласты и дисбаланс в системе коллагенолиза [40,59,60].

На гистологическом уровне отражением прямого действия «причинного» генетического варианта и молекулярного патогенеза является дискомплексация кардиомицитов и мышечных волокон – феномен «disarray», а также фиброз разной степени выраженности [3,20,40,60–66].

Этиология и патогенез фенокопий ГКМП

Этот раздел внесен в КР ГКМП (2023) с целью обратить внимание врачей на необходимость проведения дифференциального диагноза ГКМП с фенокопиями и синдромными формами ГКМП, у которых при визуализации выявляется ГКМП-фенотип. Фенокопия ГКМП это заболевание по морфофункциональному фенотипу похожее на ГКМП по данным рутинных методов исследования (ЭКГ, ЭХОКГ), но отличающееся иным этиопатогенезом и возможностью этиопатогенетической терапии для отдельных нозологий.

Еще раз необходимо подчеркнуть, что в соответствие с текущей классификацией ГКМП европейского общества кардиологов (ESC) данные формы относятся к понятию ГКМП. Однако, в рамках текущей версии отечественных рекомендаций рассматриваются в качестве отдельной группы и вынесены за рамки понятия ГКМП [67].

Наиболее часто встречающиеся фенокопии ГКМП и их молекулярный патогенез представлены в таблице 1, Приложение А3 [68,69,78,70–77].

Патогенез симптомов и синдромов ГКМП

Патогенез ГКМП на органном уровне заключается в совокупности нескольких синдромов: обструкции ВТЛЖ, ишемии миокарда, систолической и диастолической дисфункции ЛЖ, аритмическом, ХСН, легочной гипертензии, формировании верхушечной аневризмы ЛЖ, автономной дисфункции сердца.

Синдром обструкции ВТЛЖ

В создании обструкции ВТЛЖ участвуют структурные, кинетические и геометрические факторы [79].

1. Структурные аномалии:

a. сужение ВТЛЖ гипертрофированной МЖП (уменьшение степени обструкции ВТЛЖ после миоэктомии/ЭСА обусловлено воздействием на этот фактор);

b. SAM-синдром (передне-систолическое движение створок МК);

c. уменьшенная полость ЛЖ;

d. аномалии папиллярных мышц (и другие малые аномалии сердца) (гипертрофия и дислокация, добавочная ПМ);

e. апикально-базальный мышечный пучок.

2. Кинетические факторы – гиперсократимость ЛЖ и ускорение кровотока в ВТЛЖ;

3. Геометрические факторы:

a. переднее смещение МК, точка коаптации створок МК смещена ближе к МЖП [80];

b. малый аорто-митральный угол (˂ 120°).

Чем больше факторов имеется у конкретного пациента, тем более выражен синдром обструкции ВТЛЖ.

SAM-синдром (ПСД МК) обусловлен следующими факторами:

a) аномалии створок МК (удлинение, избыточность);

b) нарушение координации кровотока в полости ЛЖ в раннюю систолу, в результате чего на створки МК действует сила, сдвигающая их в сторону ВТЛЖ [81,82];

c) аномалии хорд МК;

d) меньшее соотношение длины передней и задней створок МК (< 1,3), при этом точка коаптации створок МК смещается кпереди ближе к ВТЛЖ [83–85].

У пациентов с латентной обструкцией провоцирующими ее факторами являются: увеличение сократимости ЛЖ при нагрузке, приводящее к уменьшению конечно-систолического размера ЛЖ и переднему смещению МК; ускорение кровотока в ВТЛЖ в период систолы, усугубляющее SAM-синдром (ПСД МК) [86].

У пациентов с ГКМП может быть лабильная обструкция, характеризующаяся значительными спонтанными колебаниями внутрижелудочкового ГД без видимой причины [87].

Кроме обструкции ВТЛЖ, у пациентов с ГКМП может наблюдаться среднежелудочковая обструкция. Среднежелудочковая обструкция развивается у пациентов с гипертрофией срединных сегментов МЖП и, как правило, в сочетании с гипертрофией папиллярных мышц [88–90].

При комбинированной гипертрофии (МЖП + апикальные сегменты) может быть 2-уровневая обструкция (срединно-желудочковая + на уровне ВТЛЖ) [91].

Митральная регургитация

МР может быть обусловлена как врожденными аномалиями МК (удлинение, избыточность, изменение соотношения длины передней и задней створок), так и в сочетании с

Факторы, участвующие в МР:

- врожденные аномалии МК (расщепление створки);

- ПСД МК (SAM-синдром) с обструкцией выходного тракта ЛЖ (подтягивание ПСМК в область ВТЛЖ за счет эффекта Вентури, что нарушает коаптацию створок МК);

- пролапс створок МК;

- изменения подклапанного аппарата МК (переднее смещение папиллярных мышц, апикальное смещение папиллярных мышц, разрыв хорд МК и др.);

- приобретенные изменения МК (ревматические);

- дегенеративные изменения створок МК с их утолщением, в сочетании с кальцинозом митрального кольца и ограничением подвижности задней створки МК (как правило в старшей возрастной группе).

Типичное направление тока МР, обусловленной SAM-синдромом (ПСД МК) в ЛП – кзади и латерально. Однако, центральное и переднее направление тока МР также возможно, что не позволяет по направлению тока МР делать ввод о ее природе.

Увеличение толщины створок митрального и аортального клапанов, сочетание МР и небольшой аортальной регургитации может наблюдаться при некоторых фенокопиях ГКМП, в частности, при кардиальном амилоидозе. Данное обстоятельство важно помнить при проведении дифференциального диагноза. особенно у пациентов старшего возраста.

Синдром ишемии миокарда ЛЖ

У пациентов с ГКМП при интактных коронарных артериях может развиваться ишемия миокарда. В англоязычной литературе используют термин INOCA (ischemia and no obstructive coronary artery) [92].

Факторы, приводящие к ишемии миокарда:

a) относительная коронарная недостаточность (уменьшение резерва коронарного кровотока при выраженной гипертрофии);

b) ишемия субэндокардиальных слоев миокарда за счет компрессии интрамуральных коронарных артерий;

c) периваскулярный фиброз, при этом интрамуральные коронарные артерии не могут расшириться во время физической нагрузки, когда возрастает потребность миокарда в кислороде и требуется увеличение коронарного кровотока;

d) врожденная патология коронарных артерий – «миокардиальные мышечные мостики» и интрамуральное расположение ветвей крупных коронарных артерий;

e) помимо перечисленных причин, у 15-25% пациентов наблюдают сопутствующий атеросклероз в эпикардиальных коронарных артериях (в старшей возрастной группе пациентов).

У пациентов с ГКМП и фенокопиями ГКМП может развиваться инфаркт миокарда (ИМ) как 2 типа, (без атеротромбоза), так и 1 типа. Факторы риска развития инфаркта миокарда 2 типа у пациентов с ГКМП представлены в таблице 2, Приложение А3 [93,94,103–108,95–102].

Синдром дисфункции ЛЖ

Диастолическая функция ЛЖ может быть нарушена уже у носителей мутации, в догипертрофической стадии ГКМП [109].

При ГКМП нарушения касаются двух основных детерминант диастолического наполнения ЛЖ – активной релаксации и растяжимости миокарда. Гипертрофия миокарда per se вызывает нарушение активного расслабления. Хаотическое расположение сократительных элементов (disarray) и интерстициальный фиброз приводят к снижению податливости ЛЖ, и, как следствие, к возрастанию сопротивления наполнению ЛЖ и повышению давления наполнения. В начальных стадиях ГКМП нарушено только активное расслабление миокарда, при этом давление в ЛП не увеличено. По мере прогрессирования гипертрофии, развития фиброза, нарастания степени митральной регургитации, присоединения ишемии миокарда диастолические нарушения нарастают, приводя к увеличению давления в ЛП (соответственно, и к увеличению КДД ЛЖ). Также выраженная диастолическая дисфункция может приводить к развитию легочной гипертензии у некоторых пациентов (ЛГ у 50% симптомных пациентов) [110–113].

Систолическая функция ЛЖ может оцениваться как по параметрам сократимости, так и по объемным показателям.

Глобальная систолическая функция ЛЖ, оцениваемая по параметрам сократимости, у пациентов с ГКМП сверхнормальная, что выражается высокой ФВЛЖ. Следует учесть, что показатель ФВ при ГЛЖ и маленьком ЛЖ может некорректно характеризовать сократимость. Региональная систолическая функция ЛЖ гетерогенна: гипертрофированные сегменты ЛЖ гипокинетичны (снижена степень систолического утолщения и деформация), а негипертрофированые сегменты имеют нормальную/сверхнормальную сократимость.

Объемным показателем систолической функции ЛЖ является величина ударного объема (УО). При ГКМП и уменьшенном ЛЖ (малый КДО) УО снижен, несмотря на высокую ФВЛЖ. Также снижена возможность прироста УО при физической нагрузке.

Систолическая функция ЛЖ, анализируемая по систолической деформации, может быть нарушена уже у носителей ГКМП-мутации, на догипертрофической стадии.

При прогрессировании заболевания (негативное ремоделирование, adverse remodeling) в дилатационной стадии наблюдается уменьшение степени гипертрофии («выгорание»), сопровождаемое снижением общей сократимости ЛЖ (ФВ ˂ 50%) [110,112,114–118].

ПЖ при ГКМП

У 30-44% пациентов с ГКМП наблюдаются структурные и функциональные нарушения в ПЖ. Критерием гипертрофии миокарда ПЖ считается увеличение толщины стенки ПЖ ˃ 5 мм. Толщина миокарда ПЖ ˃ 10 мм считается экстремальной ГПЖ [119].

Гипертрофия ПЖ в единичных случаях бывает изолированной, без ГЛЖ [120].

Структурное ремоделирование ПЖ в 15-90% приводит к внутрижелудочковой обструкции, которая может быть на уровне срединных сегментов ПЖ или на уровне выходного тракта ПЖ [121].

Критерием наличия обструкции ВТПЖ считается увеличение градиента давления в ВТПЖ ˃ 16 мм рт.ст. в покое [122].

Увеличение толщины ПСПЖ у пациентов старше 60 лет с ГКМП-фенотипом требует исключения кардиального амилоидоза.

Систолическая дисфункция ПЖ проявляется уменьшением продольной деформации ПЖ; при этом другие показатели систолической функции ПЖ (TAPSE и s’ латеральной части трикуспидального кольца), как правило, в пределах нормальных значений.

Диастолическая дисфункция ПЖ в начальных стадиях характеризуется Е/А ˂ 1, увеличением RV DecT (время замедления кровотока в фазу раннего наполнения ПЖ), E/e’ ˃ 6,0. Показано, что наличие диастолической дисфункции ПЖ является предиктором ВСС и ХСН [113,119,121–125].

Внезапная сердечная смерть

В основе патогенеза ВСС лежат фатальные нарушения ритма, вызванные ишемией миокарда и электрической нестабильностью. ВСС чаще обусловлена ФЖ (62,4%), брадиаритмиями (16,5%), ЖТ типа «Torsades de pointes» (12,7%), ЖТ (8,3%) и асистолией.

ВСС поражает пациентов с ГКМП в любом возрасте (даже старше 60 лет), с пиком в период от 30 до 50 лет. В отличие от аритмогенной кардиомиопатии, при которой существует четкая связь между интенсивными физическими упражнениями и повышенным риском ВСС (данные регистра кардиомиопатий Великобритании) ВСС при ГКМП в большинстве случаев возникала в покое или при обычной ФН [1,97,134–139,126–133].

Синкопы

Синкопальные состояния могут быть обусловлены как аритмическими, так и гемодинамическими причинами. К гемодинамическим причинам относят ситуативное увеличение обструкции ВТЛЖ (физическая нагрузка), вызывающее значимое уменьшение ударного объема и падение АД, а также снижение периферического сопротивления в результате неадекватной вазодилатации, в том числе вазовагальные обмороки (см. также Приложение Б8) [140–143].

Фибрилляция предсердий

Факторы:

a) «предсердная миопатия» – показано, что функция ЛП нарушена у носителей мутации в доклинической стадии до развития гипертрофии [144].

b) структурное (дилатация) и функциональное ремоделирование ЛП, приводящее к электрической нестабильности;

c) интерстициальный фиброз ЛП [145–152].

Известно, что фибрилляция предсердий (ФП) – частый симптом при фенокопиях ГКМП, например, частота выявления фибрилляции предсердий при амилоидозе сердца может достигать 69%. Причина увеличения левого предсердия многофакторна. Необходимо отметить, что нарушение сократительной функции левого предсердия при транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии не зависит от размера левого предсердия [153].

Хроническая сердечная недостаточность

Факторы:

a) уменьшенный ЛЖ (малый КДО) и, несмотря на высокую ФВЛЖ, малый УО ЛЖ;

b) неспособность увеличить в должной степени УО при физической нагрузке;

c) обструкция ВТЛЖ, вносящая вклад в уменьшение УО;

d) систолическая дисфункция ЛЖ при прогрессировании ГКМП, особенно в дилатационной стадии (ишемия миокарда, диссинхрония ЛЖ);

e) диастолическая дисфункция ЛЖ (фиброз миокарда, повышение давления в ЛП и КДД);

f) митральная регургитация (вносит вклад в повышение давления в ЛП);

g) нарушения ритма (ФП);

h) легочная гипертензия [110,116,118,149,150,154–157].

У 10% пациентов с ГКМП с «классическим фенотипом» в покое при ультразвуковом исследовании легких регистрируются В-линии, что свидетельствует о застое в легких. При стресс-эхоКГ частота выявления В-линий возрастает до 30%. У этих больных при ФН усугубляется диастолическая дисфункция, возрастает митральная регургитация и давление в легочной артерии [158].

Формирование верхушечной аневризмы ЛЖ

Частота развития верхушечной аневризмы составляет примерно 2-3% от всех случаев ГКМП [159,160].

Верхушечные аневризмы при ГКМП могут развиваться как при изолированной верхушечной гипертрофии ЛЖ, так и при морфологических вариантах, когда гипертрофия развивается преимущественно в средних сегментах ЛЖ (конфигурация "песочных часов") или при смешанных вариантах, когда гипертрофии развивается в верхушечных и средних сегментах ЛЖ [161].

При среднежелудочковой обструктивной ГКМП верхушечные аневризмы ЛЖ присутствуют более чем в 20% случаев [89].

Развитие верхушечной аневризмы ЛЖ при ГКМП обусловлено сочетанием факторов, взывающих ишемию миокарда при ГКМП и дополнительным фактором – систолическая среднежелудочковая обструкция вызывает резкое повышение давления в верхушке ЛЖ, что приводит к снижению коронарной перфузии, особенно в субэндокардиальных слоях миокарда и апоптозу кардиомиоцитов [162,163].

По размеру верхушечные аневризмы разделяют на малые (< 2 см), средние (2-4 см) и большие (> 4 см). Не выявлено взаимосвязи между размером аневризмы и клиническим исходом [161].

Но имеются данные о том, что около 20% случаев тромбоэмболических событий и образования тромба в верхушке ЛЖ произошло при аневризмах малых размеров, в то время как около 70% событий ВСС было у пациентов со средними и большими аневризмами [161].

Верхушечные аневризмы являются независимым предиктором потенциально летальных аритмий, включая неустойчивую и устойчивую желудочковую тахикардию (ЖТ) и фибрилляцию желудочков (ФЖ) [164–167].

Области рубцевания миокарда, прилегающие к рубцовому ободку аневризмы на стыке жизнеспособной и аномальной ткани, где возникают контуры re-entry, представляют собой первичный аритмогенный субстрат для возникновения злокачественных желудочковых тахиаритмий независимо от размера аневризмы [161].

Наличие верхушечной аневризмы ассоциировано с 4х-кратным увеличением риска ВСС и 6-кратным увеличением риска тромбоэмболических событий/образованием тромба в верхушке ЛЖ [168].

В 2020 году наличие верхушечной аневризмы (независимо от размера) впервые вошло в список установленных клинических факторов риска ВСС при ГКМП [1].

Верхушечные аневризмы могут развиваться и при болезни Фабри (до 10% случаев), как при ее типичной морфологической форме (симметричной ГЛЖ), так и при атипичных – асимметричной и апикальной [169].

Автономная дисфункция

Показано, что у пациентов с ГКМП нарушена симпатическая иннервация в сердце и эти нарушения прогрессируют при развитии негативного ремоделирования (систолическая дисфункция и дилатационная стадия) [170].

Признаками дисфункции вегетативной нервной системы является неадекватная реакция АД и ЧСС на нагрузку. Следует учитывать, что неадекватная реакция АД на ФН также может быть обусловлена чисто гемодинамическими причинами – недостаточным приростом УО при ФН (малый КДО ЛЖ + нарушение диастолического наполнения ЛЖ + увеличение обструкции ВТЛЖ при ФН).

Недостаточным приростом АД при ФН считается увеличение АД менее, чем на 20 мм рт.ст. на пике ФН или падение АД более, чем на 20 мм рт.ст. от пиковой в процессе ФН [1].

У пациентов с ГКМП также выявляется недостаточный прирост ЧСС при ФН (резерв ЧСС – отношение пиковой ЧСС к исходной при стресс-эхоКГ). Степень снижения резерва ЧСС не зависит от приема бета-блокаторов и является независимым предиктором плохого прогноза [171].

Следует учитывать, что в старшей возрастной группе пациентов наличие автономной дисфункции требует исключения кардиальных форм амилоидоза.

Легочная гипертензия

Гистологические данные показывают, что у пациентов с обструктивной ГКМП происходит ремоделирование как артериальных, так и венозных сосудов легких. Отмечается гипертрофия сосудистой стенки и увеличивается доля фиброзной ткани. При этом повышение давления в легочной артерии может быть небольшим [172].

У 20% пациентов с ГКМП и нормальным давлением в легочной артерии в покое регистрируется его повышение при стресс-ЭхоКГ [173].

Легочная гипертензия (среднее давление в легочной артерии ≥ 25 мм рт.ст. при инвазивном измерении) выявляется у 50% симптомных пациентов с ХСН с показаниями к редукции МЖП. У некоторых больных (до 10%) диагностируется прекапиллярная ЛГ (давление заклинивания легочной артерии ≤ 15 мм рт.ст. легочное сосудистое сопротивление > 3.0 единиц Вуда). Пациенты с прекапиллярной ЛГ по другим параметрам значимо не отличались от других пациентов с ГКМП и ЛГ. Степень повышения давления в ЛА в диапазоне 40-60 мм рт.ст. После СМЭ давление в ЛА снижается, но не до нормальных величин [110,174].

Легочная гипертензия является предиктором плохого прогноза при ГКМП.

Эпидемиология

Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

При ГКМП нет четкой географической, этнической или половой структуры распределения.

ГКМП – практически единственное кардиоваскулярное заболевание, которое может манифестировать в любом возрасте человека от младенчества до глубокой старости (с первых дней до 90 и более лет); при этом средний возраст пациентов при установке диагноза составляет 30-40 лет.

Согласно данным эпидемиологических исследований, проводимых в разных частях света, распространенность ГКМП составляет 1:500 в общей популяции. В разных возрастных когортах она варьируется от 1:500 до 1:200.

При применении более чувствительных методов визуализации (МРТ, КТ) и более широком использовании генетического тестирования и каскадного скрининга для родственников первой линии родства распространенность ГКМП соответствует 0,6% (1:167).

Частота в общей популяции превышает встречаемость ГКМП в кардиологической практике, так как большая часть пациентов остается неидентифицированной ввиду бессимптомности. При выявлении гипертрофии сердца в старших возрастных группах и толщине стенки ЛЖ 12 мм и более необходимо учитывать возможность фенокопий ГКМП и вторичной ГЛЖ [34,175,176].

В первую очередь это касается транстиретиновых (ТТР) амилоидных кардиомиопатий. Выделяют два типа ТТР-КМП – нативного, нормального «дикого» типа, приобретенный ненаследственный амилоидоз сердца, к которому относится большинство случаев болезни и наследственного типа [177]. C 2020 года амилоидная ТТР-КМП входит в перечень редких (орфанных) заболеваний. Амилоидные ТТР-КМП часто не диагностируются из-за того, что напоминают другие причины гипертрофии левого желудочка, такие ГКМП, АГ и аортальный стеноз. В когортах пациентов с АС и транскатетерной заменой АК распространенность приобретенного кардиального TTR wt -амилоидоза соответствовала 16%, из которых в 62% случаев выявлены критерии низкогоградиентного низкопотокового АС [178].

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

ГКМП – заболевание, характеризующееся выраженной гетерогенностью клинических проявлений.

Клинические варианты течения ГКМП:

1. ВСС – может отмечаться при любом варианте течения ГКМП, в том числе без предшествующей симптоматики (наиболее часто встречается у молодых пациентов < 35 лет, включая спортсменов);

2. Бессимптомное течение – встречается у пациентов с исходно необструктивной формой ГКМП (небольшая степень гипертрофии миокарда, без сопутствующих аномалий МК). Продолжительность жизни у этих пациентов как в общей популяции – 75 лет и более;

3. Симптомное стабильное (на фоне медикаментозной терапии) доброкачественное течение:

a) у пациентов с исходно необструктивной формой ГКМП;

b) при ОГКМП с небольшой степенью обструкции ВТЛЖ.

4. Симптомное осложненное течение ГКМП проявляется:

a) фибрилляцией предсердий – пароксизмальная, персистирующая или постоянная (от 25 до 30%), ассоциированная с сердечной недостаточностью различной степени выраженности и повышенным риском тромбоэмболических осложнений, включая инсульт;

b) ХСН – появление одышки, слабости, утомляемости, в сочетании, пресинкопы и синкопы, аритмии. Нарастание тяжести ХСН до III-IV ФК (NYHA) при сохраненной систолической функции ЛЖ;

c) Синдром стенокардии (в том числе атипичный болевой синдром) или безболевая ишемия. Ишемия миокарда при ГКМП может осложняться ИМ 2 типа;

d) «Конечная стадия»: дальнейшее прогрессирование явлений застойной сердечной недостаточности, связанной с негативным ремоделированием и выраженной систолической и диастолической дисфункцией ЛЖ;

e) Развитие верхушечной аневризмы ЛЖ.

Симптомы ХСН встречаются часто, но ее клинический профиль (IV стадия по Оливотто) различается у разных пациентов. У одних сердечная недостаточность связана с диастолической дисфункцией при сохраненной ФВ и малых размерах ЛЖ (рГКМП) или обструкцией ВТЛЖ (с митральной недостаточностью или без нее), в других, симптомы вызваны систолической дисфункцией ЛЖ (дГКМП). При этом к основному ГКМП-фенотипу присоединяется дополнительный фенотип – дилатационный или рестриктивный, обозначаемые как дилатационная стадия ГКМП (дГКМП) или ГКМП с рестриктивным фенотипом (рГКМП) соответственно. Степень увеличения ЛЖ в дилатационной стадии ГКМП, как правило, небольшая, более того, размер и объем ЛЖ может быть в пределах нормальных значений, но при этом динамика свидетельствует о дилатации (напр. КДРлж 35 мм → 55 мм, при условии корректного измерения). В дилатационной стадии ГКМП может наблюдаться уменьшение толщины миокарда ЛЖ – так называемый феномен «выгорания гипертрофии», обусловленный гибелью кардиомиоцитов. При ГКМП важно признание гетерогенности механизмов сердечной недостаточности, поскольку это влияет на лечение и прогноз [35,118,185,186].

Формализованный подход, предложенный Rowin E.J., Maron M.S. и соавт., к оценке вариантов клинического течения предлагает учитывать у пациента одного и более одного синдрома (ХСН+ФП), (ХСН+ВСС), (ФП+ВСС), (ХСН+ФП+ВСС) и использование термина «прогрессирующее течение симптомной ГКМП» [187].

Основные клинико-морфологические варианты течения и исходы заболевания при ГКМП представлены в таблице 4, Приложение А3 [3,20,61,187–193].

Общие принципы формулировки диагнозов при ГКМП

Наряду с морфофункциональным классом необходимо указать:

-

Семейная форма;- генетический вариант обнаружен – класс патогенный или вероятно патогенный;- генетический вариант не обнаружен;- генетическое исследование не проводилось.

-

Несемейная форма;- генетический вариант обнаружен, мутация de novo – класс патогенный или вероятно патогенный;- генетический вариант не обнаружен;- генетическое исследование не проводилось.

- Вариант гипертрофии левого желудочка (асимметричная/симметричная);

- Паттерн морфологии МЖП (двояковыпуклая, базальная гипетрофия, верхушечная и т.д.);

- Указать гемодинамический вариант: обструктивная (в том числе латентная)/необструктивная;

-

Указать клинический вариант;- ВСС;- бессимптомное течение;- симптомное стабильное (на фоне медикаментозной терапии);- прогрессирующее.

-

Отразить в диагнозе стадию по Olivotto (I-IV ст.) и варианты негативного ремоделирования;- дилатационная фаза ГКМП (дГКМП);- ГКМП с дополнительным рестриктивным фенотипом;- наличие верхушечной аневризмы ЛЖ.

- Необходимо указать в диагнозе расчетный риск внезапной сердечной смерти и дату на момент стратификации.

«Калькулятор» риска ВСС (с учетом европейской и американской модели) представлен на сайте https://professional.heart.org/en/guidelines-and-statements/hcm-risk-calculator (при выполненной МРТ с контрастированием – внести сведения о ПНГ)

Варианты формулировки диагноза ГКМП после редукции МЖП:

- Состояние после СМЭ межжелудочковой перегородки из аорты по Морроу (дата);

- Состояние после расширенной миоэктомии межжелудочковой перегородки доступом через верхушку левого желудочка (дата) ГД в ВТЛЖ;

- Состояние после расширенной миоэктомии межжелудочковой перегородки доступом через правый желудочек (дата) ГД в ВТЛЖ;

- Состояние после расширенной миоэктомии межжелудочковой перегородки двужелудочковым доступом(дата) ГД в ВТЛЖ;

Добавлять: с видеоподдержкой/с мобилизацией сердца; в условиях ИК (периферического ИК), гипотермии и ФХКП/ККП (дата);

- Имплантация двухкамерного кардиовертер-дефибриллятора в эндокардиальном варианте в режиме стимуляции DDD Vitality 2 DR (дата). Коррекция желудочкового электрода. Полное истощение батареи питания (состояние EOL). ХСН IIA ст., II ФК.

- Этаноловая септальная аблация. Состояние после ЭСА от (дата).

Примеры формулировки диагноза

- Основной: Несемейная ГКМП (генетическое исследование не проводилось), обструктивная форма. Стадия II по Olivotto. Асимметричная гипертрофия ЛЖ (максимальная гипертрофия – базальной части МЖП, SAM-синдром. ГД в ВТЛЖ=67 мм рт.ст.). КАГ: гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий отсутствуют (дата). Синдром стенокардии. Риск ВСС – 3,87% – низкий (дата) https://professional.heart.org/en/guidelines-and-statements/hcm-risk-calculator Осложнения: МН 0-I ст. ХСНсФВ (ФВ ЛЖ 87%), 1 стадия, 2 ФК. Одиночная и парная предсердная экстрасистолия. Желудочковая экстрасистолия 4 градации по Ryan.

- Основной: Кардиомиопатия со смешанным фенотипом: необструктивная семейная ГКМП. Асимметричная гипертрофия ЛЖ (комбинированная гипертрофия МЖП и передней стенки ЛЖ). Генетическое исследование не проводилось. Риск ВСС – 3,26% – низкий (дата) https://professional.heart.org/en/guidelines-and-statements/hcm-risk-calculator). Бивентрикулярная некомпактная кардиомиопатия. Осложнение: ХСНсФВ (ФВ ЛЖ 76%), 1 стадия, 1 ФК.

- Основной: Семейная генетическая необструктивная ГКМП. Стадия по Оливотто IV Дилатационная фаза. Асимметричная гипертрофия ЛЖ (всей МЖП). Генетический вариант MYBPC3 (сhr11:47360209: С>Т NM_000256.3:R724W), патогененный вариант по классификации Американской коллегии медицинской генетики (ACMG от 2015 года). Осложнение. ФП/ТП пароксизмальная форма (HAS-BLED 2, EHRA II). Желудочковая экстрасистолия 5 гр. по Ryan. Неустойчивая пароксизмальная мономорфная желудочковая тахикардия. Высокий риск ВСС – (7,87%) (дата) https://professional.heart.org/en/guidelines-and-statements/hcm-risk-calculator, имплантация ИКД DF-1 (дата) ХСНнФВ (ФВ ЛЖ 35%), 1 стадия, 4 ФК. Асцит. Двусторонний гидроторакс. Гидроперикард. Застойная гепатомегалия. Рецидивирующая тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии (даты). Постановка ЭКМО (дата).

- Основной: Семейная необструктивная ГКМП. Стадия по Olivotto II (ФВлж – 71%). Асимметричная гипертрофия левого желудочка (вся МЖП). Генетическое исследование не проводилось. Бессимптомное течение. Риск ВСС – 2,89% низкий (дата) https://professional.heart.org/en/guidelines-and-statements/hcm-risk-calculator. Предстадия сердечной недостаточности.

- Основной: Семейная необструтивная ГКМП. Стадия по Olivotto II. (ФВ 74%) Генетический вариант не определен. Асимметричная гипертрофия ЛЖ (двояковыпуклая форма МЖП). Риск ВСС – 9,87% – высокий (дата). https://professional.heart.org/en/guidelines-and-statements/hcm-risk-calculator. Впервые выявленная. Осложнение: ФЖ, предотвращенная ВСС (дата). ИКД (дата). Предстадия сердечной недостаточности.

Диагностика

Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Критерии диагноза ГКМП

Критерием диагноза ГКМП у взрослых является увеличение толщины стенки ЛЖ в одном или более сегментах ≥ 15 мм (определяемое любым визуализирующим методом – ЭХОКГ/МРТ/КТ), которая не объясняется исключительно увеличением нагрузки давлением (см. определение). У родственников пробанда критерием диагноза ГКМП является толщина стенки ЛЖ, равная 13-14 мм [1,3].

Диагностика может быть затруднена в ситуациях сочетания ГКМП с АГ (см. раздел «ГКМП и АГ»), со стенозом аортального клапана, у спортсменов и др. При ГКМП-фенотипе требуется исключение фенокопий ГКМП, в первую очередь наследственного и ненаследственного ТТР-амилоидоза.

Критерием вовлечения ПЖ при ГКМП является увеличение толщины стенки ПЖ ˃ 5 мм, а толщина миокарда ПЖ ˃ 10 мм считается экстремальной ГПЖ [175,194].

Критерием диагноза обструктивной ГКМП считается ГД в ВТЛЖ ≥ 30 мм рт.ст., в покое или провоцируемый. Критерием гемодинамически значимой обструкции, когда требуются более интенсивная терапия или хирургические/эндоваскулярные методы лечения считается ГД ≥ 50 мм рт.ст. [1,3,195].

При ГКМП, кроме субаортальной обструкции, может наблюдаться среднежелудочковая обструкция (изолированная или в сочетании с субаортальной). Критерий среднежелудочковой обструкции – ГД ≥ 30 мм рт. ст. в покое или провоцируемый [1].

Критерием обструкции ВТПЖ считается увеличение ГД в ВТПЖ ˃ 16 мм рт.ст. в покое [122].

1. Жалобы и анамнез

- У всех пациентов рекомендован детальный анализ жалоб и анамнеза в т.ч. семейный анамнез до 3-го поколения (cбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда) [1,3,97,196,197].

ЕОК/РКО IC (УДД 5 УУР С)

Комментарий: многие пациенты не имеют жалоб или они малозначительны. В таких случаях диагноз ставится случайно или по результатам скрининга.

Должен быть решен вопрос об отличии истинного отсутствия симптомов от адаптации за счет образа жизни, путем проведения теста с максимальной переносимой физической нагрузкой и оценки биомаркеров ХСН в динамике.

В развернутой стадии заболевания при ГКМП наиболее частыми жалобами являются одышка, снижение толерантности к ФН, разнообразные болевые ощущения в грудной клетке кардиалгического и/или стенокардитического характера, нарушения ритма сердечной деятельности (перебои, учащенное сердцебиение), головокружение, пресинкопы и синкопы.

Важно помнить, что манифестация клинических проявлений ГКМП в молодом и пожилом возрасте имеет существенные различия.

Молодой возраст ассоциирован с семейной формой заболевания и является важной детерминантой тяжести течения, риска нежелательных кардиоваскулярных событий, доказанным фактором риска ВСС [25].

Необходимо учитывать все, в том числе дополнительные «новые», факторы риска ВСС, особенно у носителей патогенных вариантов, в том числе у родственников пробанда – генотип (+)/фенотип(-) (см. соотв. разделы).

При сборе семейного анамнеза обращают внимание на то, были ли у родственников указания на ВСС, ХСН, синкопальные состояния, имплантированные ЭКС, инсульт в молодом возрасте и другие системные заболевания.

Пожилой возраст ассоциирован с несемейной формой заболевания и коморбидностью (АГ, ИМТ/ожирение, дислипидемия, ИБС). При сборе жалоб и исследовании анамнеза в когорте пациентов в возрасте старше 60 лет необходимо также помнить о высокой частоте выявления амилоидоза сердца у лиц с необъяснимой гипертрофией левого желудочка и сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ), которая варьирует от 6% до 16% [156,198].

2. Физикальное обследование

- У всех пациентов рекомендуется стандартное физикальное обследование сердечно-сосудистой системы, включающее аускультацию сердца (аускультация терапевтическая), измерение артериального давления на периферических артериях при необходимости – повторное, а также лежа, сидя, стоя, исследование пульса, измерение частоты сердцебиения, при ФП – дефицит пульса, [1,3,199–202]

ЕОК/РКО IC (УДД 5 УУР С)

Комментарий: основной диагностический признак обструктивной ГКМП – грубый систолический шум выброса, который выявляют над всей поверхность сердца, с максимумом на верхушке и в четвертом межреберье слева от грудины. Систолический шум – низкочастотный, носит характер крещендо-декрещендо, выслушивается вдоль левого края грудины и усиливается под воздействием факторов, увеличивающих внутрижелудочковый градиент давления: переход в вертикальное положение, динамическая физическая нагрузка, тахикардия, прием пищи, проба Вальсальвы, прием периферических вазодилататоров.

Большинство пациентов с обструкцией ВТЛЖ также имеют аускультативные признаки митральной регургитации. Со стороны других систем и органов при ГКМП обычно клинически значимых отклонений нет [3,20,203,204].

У пациентов с обструкцией ВТЛЖ часто выявляется неустойчивость артериального пульса (значительные колебания ЧСС в ортостазе и клиностазе, во время бодрствования и сна). Это может также быть обусловлено автономной (вегетативной) дисфункцей (см. раздел «Патогенез).

- При физикальном обследовании пациента рекомендуется тщательное исследование симптоматики не только со стороны сердечно-сосудистой системы, но и других органов и систем, что может указывать на фенокопии ГКМП [68,70,208–212,71,73,75,76,183,205–207].

ЕОК IB (УДД 4 УУР C)

3. Лабораторные диагностические исследования

- У всех пациентов с ГКМП для выявления сопутствующих заболеваний рекомендуется рутинное лабораторное обследование, включающее общий (клинический) анализ крови и общий (клинический) анализ мочи, анализ крови биохимический общетерапевтический (исследование уровня холестерина в крови; исследование уровня триглицеридов в крови; исследование уровня калия в крови; исследование уровня натрия в крови; исследование уровня глюкозы в крови; определение соотношения белковых фракций методом электрофореза; определение активности аланинаминотрансферазы в крови; определение активности аспартатаминотрансферазы в крови; определение активности креатинкиназы в крови; исследование уровня мочевины в крови; исследование уровня креатинина в крови; исследование уровня общего билирубина в крови; исследование уровня мочевой кислоты в крови), расчет скорости клубочковой фильтрации (рСКФ). [3,205,213].

ЕОК/РКО IC (УДД 5 УУР С)

Комментарий: рутинное лабораторное обследование помогает выявить сопутствующие заболевания, которые могут вызвать или усугубить миокардиальную дисфункцию и состояние пациента.

Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (Nt-proBNP) в крови и уровня тропонинов I, T в крови (высокоспецифичного сердечного тропонина I или T в крови) не входит в рутинное лабораторное обследование, однако, их высокие уровни ассоциированы с выраженностью ДД, ГЛЖ, тяжестью функциональных нарушений (ишемии миокарда, прогрессирование ХСН) и неблагоприятным прогнозом [3,60,61,110,188,213].

Высокий уровень N-концевого мозгового натрийуретического пропептида (NT-proBNP) и высокочувствительного сердечного тропонина T (hs-cTnT) ассоциированы с сердечной недостаточностью и другими сердечно-сосудистыми событиями. Несмотря на сопоставимые значения толщины стенок желудочков, значения Nt-proBNP в плазме крови в 3-5 раз выше у пациентов с амилоидозом сердца. Диспропорционально высокое увеличение уровня Nt-proBNP при амилоидных кардиомиопатиях важно учитывать проведении дифференциального диагноза внутри ГКМП-фенотипа [214,215].

- При подозрении на конкретную фенокопию ГКМП с целью проведения дифференциального диагноза рекомендуется специальное лабораторное обследование [3,75,205,206,211,212].

Для исключения AL-амилоидоза определяют показатели, характеризующие плазмоклеточную дискразию:

a) исследование моноклональности легких цепей иммуноглобулинов в крови методом иммунофиксации; исследование моноклональности легких цепей иммуноглобулинов в моче методом иммунофиксации

b) повышение концентрации одной из свободных легких цепей иммуноглобулинов (вовлеченная цепь) в сыворотке крови и/или моче (нефелометрический метод, FreeliteTM, Birmingham, UK) с нарушением их нормального соотношения κ/λ;

c) увеличение количества плазматичесих клеток в миелограмме (обычно от 5 до 10% по данным цитологического исследования мазка костного мозга (миелограмма))

Амилоидная AТТР-КМП является необратимо прогрессирующим заболеванием с высокой степенью инвалидизации вследствие тяжелого поражения сердца, периферической и/или автономной полиневропатии. Смертность пациентов с амилоидной АТТР-КМП обычно является результатом прогрессирующей сердечной недостаточности. После постановки диагноза амилоидной AТТР-КМП медиана выживаемости у пациентов, не получавших лечения, составляет ~ 2-3,5 года.

AТТР-КМП часто не диагностируется из-за того, что оно напоминает другие причины ГЛЖ, в первую очередь, ГКМП. У пациентов с AТТР-КМП (наследственной и приобретенной) могут присутствовать как кардиальные, так и некардиальные проявления и признаки, которые, особенно в совокупности, могут указывать на наличие этого заболевания [216]. Среди них: ХСН с сохранённой фракцией выброса, непереносимость стандартных препаратов для лечения ХСН, низкий вольтаж относительно массы ЛЖ. К некардиальным симптомам заболевания относят синдром запястного канала, стеноз поясничного отдела позвоночного канала, нарушения работы желудочно-кишечного тракта и дисфункция периферической и вегетативной нервной системы.

Для транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии независимо от других проявлений разработана этиопатогенетическая терапия (Тафамидис 61 мг (Виндамэкс) биоэквивалентен, но не взаимозаменяем в пересчете на мг тафамидису меглюмину в дозе 80 мг).

Данные национального регистра Франции показали, что 8% пациентов, направленных по поводу гипертрофической кардиомиопатии, имеют патогенную мутацию в гене транстиретина [217]. R Мауризи и др. обнаружили, что распространенность кардиального амилоидоза среди пациентов с первоначальным диагнозом ГКМП составляет 9%, и она увеличивается с возрастом: с 1% в возрасте 40-49 лет до 26% у пациентов в возрасте > 80 лет [218].

ГКМП – это диагноз исключения: фенокопии, вторичные и специфические причины ГЛЖ и ГПЖ должны быть исключены.

В ряде случаев специальное лабораторное обследование требуется при возникновение осложнений, индуцированных лекарственной терапией, например, при амиодарон-индуцированном гипотиреозе, амиодарон-индуцированный тиреотоксикозе 1 типа, амиодарон-индуцированном тиреотоксикозе 2 типа, смешанной форме амиодарон-индуцированного тиреотоксикозе – определение содержания антител к гормонам щитовидной железы в крови; определение содержания антител к гормонам щитовидной железы в крови; исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови; исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови; исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови). Подробное описание представлено в разделе 3.1.8.1. стр 71

Некоторые показатели, позволяющие предположить конкретный диагноз фенокопии ГКМП, приведены в таблице 5, Приложение А3 и в таблице 6, Приложение А3.

Медико-генетическое консультирование и генетическое обследование

- Медико-генетическое консультирование рекомендуется проводить врачам-генетиками или врачам-кардиологами с опытом ведения данной группы пациентов [219]. Целесообразно участие врача-генетика в работе мультидисциплинарной команды специалистов, занимающихся диагностикой и лечением ГКМП [3,20,220].

ЕОК IC (УДД 5 УУР С)

Комментарий: медико-генетическое консультирование рекомендовано пациентам с ГКМП и их родственникам, и должно включать в себя обсуждение пользы, рисков и ограничений генетического тестирования. Стратегия лечения должна базироваться как на данных генетического тестирования, так и опираться на результаты всестороннего клинического, инструментального и лабораторного обследования [25].

- Перед проведением генетического тестирования рекомендуется рассмотреть возможность проведения претестового медико-генетического консультирования, а после получения результатов генетического тестирования для корректной интерпретации результатов рекомендуется проводить медико-генетическое консультирование в центрах, специализирующихся на генетическом обследовании и динамическом наблюдении семей с генетически-обусловленными заболеваниями сердца [1,41,221–223].

ЕОК IIаС (УДД 5 УУР С)

Комментарий: в ходе медико-генетического консультирования все пациенты должны быть полноценно осведомлены о смысле и значимости генетического тестирования, его возможных результатах, их клинической значимости, а также в целом о вопросах этиопатогенеза и наследования генетически-обусловленных сердечно-сосудистых заболеваний.

Рекомендации по генетическому тестированию пробандов

- Генетическое тестирование пациентам с подозрением на генетически-обусловленное заболевание сердечно-сосудистой систeмы рекомендуется выполнять только в сочетании с надлежащим медико-генетическим консультированием [223].

ЕОК IIаС (УДД 5 УУР С)

- Генетическое тестирование при ГКМП рекомендуется выполнять в сертифицированных диагностических лабораториях с экспертными навыками в оценке патогенности генетических вариантов, ассоциированных с первичными кардиомиопатиями, согласно современным рекомендациям [1,3,221–223].

ЕОК IB (УДД 5, УУР C)

- В перечень генов при генетическом тестировании пробандов с ГКМП (включая случаи посмертной ДНК-диагностики) рекомендуется включать гены с уверенно доказанной причинной ролью в отношении ГКМП. В настоящее время это гены MYH7, MYBPC3, TNNI3, TNNT2, TPM1, MYL2, MYL3 и ACTC1 [1,3,58,222].

ЕОК IB (УДД 5, УУР С)

- У пациентов с ГКМП (включая случаи посмертной ДНК-диагностики) при типичной, атипичной клинической картине ГКМП или при подозрении на четко очерченный генетический синдром с гипертрофией ЛЖ генетическое тестирование с целью уточняющей диагностики рекомендуется проводить с использованием более широкого спектра исследуемых генов (ACTC1, ACTN2, ALPK3, ANKRD1, CSRP3, FHL1, FLNC, GLA, JPH2, LAMP2, MYBPC3, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYPN, NEXN, PLN, PRKAG2, PTPN11, RAF1, RIT1, SOS1, TCAP,TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TTR и VCL) [1,3,58,221–223].

ЕОК IB (УДД 5, УУР С)

- Рекомендуется рассмотреть возможность выполнения посмертного генетического исследования образцов законсервированных тканей или ДНК для умерших пациентов с патоморфологически подтвержденной ГКМП, чтобы иметь возможность выполнить каскадный генетический скрининг родственников [3,20,33,183,193].

ЕОК IIа С (УДД 5 УУР С)

Комментарий: проведение генетического тестирования при ГКМП может носить диагностический и предиктивный характер.

В первом случае генетическая диагностика является частью инструментов диагностического поиска и призвана помочь в подтверждении диагноза ГКМП при наличии стертой или неполной клинической картины, а также при наличии экстракардиальных проявлений заболевания для исключения специфических причин ГКМП-фенотипа (фенокопий у взрослых и синдромных форм у детей) [3,19,20,27,224,225].

Оценка патогености каждого найденного в результате тестирования генетического варианта должна проводиться в соответствии с рекомендациями Американской коллегии медицинской генетики (American College of Medical Genetics and Genomics – ACMG) от 2015 года, рекомендациями РОМГ (2019), а также рядом их модификаций и дополнений, разработанных для отдельно взятых генов [220,226].

При ГКМП, в дополнение к вышеперечисленным источникам, обязательным документом для интерпретации результатов генетического исследования является руководство по оценке вариантов в гене MYH7 [21].

Рекомендации по генетическому и клиническому тестированию родственников

- Для пробандов с ГКМП, у которых были выявлены варианты с неустановленным клиническим значением (VUS, III класс патогенности), рекомендуется рассмотреть возможность выполнения генетического тестирования больных родственников с ГКМП (сегрегационный анализ) для уточнения класса патогенности варианта [3,20,222,223].

ЕОК IIb С (УДД 5 УУР C)

- В случае, если у пробанда с ГКМП выявлены причинные генетические варианты IV-V класса патогенности (патогенные и вероятно-патогенные), его взрослым родственникам рекомендуется рассмотреть возможность проведения генетического тестирования (каскадного семейного скрининга) для выявления/исключения носительства тех же генетических вариантов, которые были выявлены у пробанда [3,20,21,222,223,227].

ЕОК IIb С (УДД 5 УУР С)

- В случае, если у пробанда с ГКМП выявлены причинные генетические варианты IV-V класса патогенности (патогенные и вероятно-патогенные), его несовершеннолетним родственникам рекомендуется генетическое тестирование (каскадный семейный скрининг) для выявления/исключения носительства тех же генетических вариантов, которые были выявлены у пробанда, начиная с возраста 10-12 лет, если в семейный анамнез не требует иного [1,3,221–223].

ЕОК IIаС (УДД 5 УУР С)

-

Клиническое обследование, включающее ЭКГ, ЭХОКГ и длительное динамическое наблюдение, рекомендуется родственникам первой степени родства, у которых выявлен

атот же причинный генетический вариант (варианты) IV-V класса патогенности (патогенный и вероятно-патогенный), что и у пробанда [1,3,221–223,228]

ЕОК IB (УДД 5 УУР С)

- Родственников первой степени родства, у которых не обнаружен тот же причинный генетический вариант (варианты) IV-V класса патогенности (патогенный и вероятно-патогенный), что и у пробанда, рекомендуется вывести из дальнейшего динамического наблюдения, но с рекомендацией обратиться за повторным обследованием, если у них разовьются симптомы ГКМП или появятся новые, имеющие отношение к ГКМП клинические данные [1,3,221–223].

ЕОК IС (УДД 5 УУР C)

- Если генетический скрининг пробанду с ГКМП не проводился, клиническое обследование с ЭКГ и ЭХОКГ рекомендуется для родственников первой степени родства каждые 2-5 лет (или 6-12 месяцев, если имеются диагностически незначимые аномалии) [1,3,221–223,228]

ЕОК IIа B (УДД 5 УУР С)

Комментарий: предиктивный генетический скрининг основан на использовании информации о конкретной генетической причине заболевания, идентифицированной у генотип-позитивного пробанда, для определения носительства патогенного/вероятно патогенного варианта у его родственников. Целью данного скрининга является определение необходимости регулярной диспансеризации и прицельного клинического наблюдения при наличии патогенного варианта, а также исключение необходимости такого скрининга при отсутствии носительства этого варианта.

При проведении каскадного скрининга членов семьи пробанда рекомендуется сочетать его с клиническом обследованием сердечно-сосудистой системы (анамнестические данные, объективный осмотр, ЭКГ и ЭХОКГ)(см. таблицу 7, Приложение А3).

- В семьях пробандов с ГКМП, у которых не было выявлено патогенных/вероятно патогенных вариантов (IV-V класса) в генах, ответственных за ГКМП (генотип-негативные), каскадный семейный скрининг с диагностическими целями выполнять не рекомендуется [1,3,221–223].

ЕОК IIIС (УДД 5 УУР С)

- Регулярное динамическое наблюдение и клинический скрининг не рекомендуются генотип-негативным родственникам генотип-позитивных пробандов с ГКМП [1,3,221–223].

ЕОК IIIС (УДД 5 УУР С)

4. Инструментальные диагностические исследования

Электрокардиография и мониторирование ЭКГ

Изменения при стандартной ЭКГ могут наблюдаться уже у носителей ГКМП-ассоциированных мутаций (генотип-позитивных/ГЛЖ-негативных), т.е. на догипертрофической стадии ГКМП. К таким признакам относятся RV1 < RV2 > RV3, изменения реполяризации, регистрация патологического Q-зубца (у детей). Однако, при сопоставлении со здоровыми лицами эти изменения, обладая высокой специфичностью (98%), показали низкую чувствительность (25%) [229,230].

У пациентов с «классическим фенотипом» ГКМП в 75-95% случаев ЭКГ в 12 отведениях является аномальной, включая признаки ГЛЖ, регистрацию патологического Q-зубца и изменения реполяризации [182,231,232].

У некоторых пациентов (около 5% взрослых и до 3% детей) ЭКГ может быть нормальной. В этой группе клиническое течение заболевания было более благоприятным по сравнению с пациентами, у которых имелись аномалии на ЭКГ [233].

Выделяют несколько паттернов, характерных для «классического фенотипа» ГКМП:

- Патологические Q-зубцы в нижне-боковых отведениях (при этом в отведениях с патологическими Q регистрируются положительные Т - т. наз Q/T-дискордантность) + изменения реполяризации + ГЛЖ (критерии Romhilt-Estes);

- Гигантские симметричные (-)Т-зубцы – при верхушечной ГКМП (транзиторное углубление отрицательных Т может свидетельствовать об ишемии, требующей реваскуляризации [234];

- «Псевдо-STEMI» паттерн (подъем сегмента ST и/или высокие (+)Т в 2-х и более последовательных отведениях при отсутствии БЛНПГ) [182];

- Депрессия сегмента ST;

- Неспецифические изменения сегмента ST и зубца Т на ЭКГ [235,236].

Фрагментация комплекса QRS (fQRS) у пациентов с ГКМП может свидетельствовать о наличии очагов фиброза в миокарде. Кроме того, fQRS может служить хорошим маркером-кандидатом для прогнозирования ЖНР у пациентов с ГКМП [237,238].

- Регистрация электрокардиограммы рекомендуется всем пациентам при первичном обследовании с подозрением на ГКМП, после постановки диагноза в процессе подбора фармакотерапии, после хирургических и эндоваскулярных вмешательств и при динамическом наблюдении каждые 12-24 месяцев [3,182,201,205,233,239–242].

ЕОК IB (УДД 3 УУР B)

- Всем пациентам с ГКМП при ухудшении симптоматики, при подборе фармакотерапии, после хирургических и эндоваскулярных вмешательств, при динамическом наблюдении рекомендуется повторная регистрация электрокардиограммы с целью выявления нарушений сердечного ритма и проводимости, ишемии миокарда [3,201,205,233,239–241].

ЕОК IB (УДД 3 УУР B)

- Всем пациентам с ГКМП независимо от симптоматики рекомендуется повторная регистрация электрокардиограммы каждые 1-2 года с целью выявления нарушений сердечного ритма и проводимости, ишемии миокарда [3,201,205,233,239–241].

ЕОК/РКО IIaB (УДД 3 УУР B)

- Регистрация электрокардиограммы рекомендуется как компонент скрининг-алгоритма у родственников первой степени родства пациентов с ГКМП [3,201,205,233,239–241].

ЕОК IC (УДД 5 УУР С)

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ сердечного ритма) при ГКМП

Эпизоды НУЖТ входят в шкалу риска ВСС. Существует все больше доказательств того, что такие аритмии у молодых пациентов с ГКМП являются более ценным прогностическим признаком ВСС, чем у пациентов старше 35 лет.

Если у пациента присутствуют симптомы, ХМ сердечного ритма должно продолжаться до тех пор, пока эти симптомы не проявятся во время ношения монитора. У некоторых пациентов с редкими симптомами может потребоваться использование портативных или имплантируемых мониторов. Поэтому пациентам с ГКМП, у которых возникает учащенное сердцебиение или головокружение, рекомендуется проводить длительное (> 48 часов) ХМ сердечного ритма.

- ХМ сердечного ритма рекомендуется всем пациентам с ГКМП, в том числе асимптомным, с целью выявления нарушений ритма сердца (ФП и ЖТ) и проводимости для стратификации риска ВСС и отбора кандидатов для имплантации ИКД*** [3,129,130,202,205,243–245].

ЕОК нет/РКО IC (УДД 3 УУР B)

- Проведение ХМ сердечного ритма (оптимально продолжительностью 48-72 часа) рекомендуется при первичном клиническом обследовании, при подборе антиаритмической терапии, после хирургических и эндоваскулярных вмешательств и при динамическом наблюдении каждые 12-24 месяцев [3,202,205,239,243,246].

ЕОК IIаС (УДД 2 УУР С)

Комментарий: ФП является наиболее распространенным нарушением ритма у пациентов с ГКМП и основным предиктором смертности, связанной с сердечной недостаточностью. Ее частота встречаемости в ГКМП значительно выше, чем у людей аналогичного возраста в общей популяции, составляя от 18% до 28%. Однако истинную частоту встречаемости сложно оценить из-за случаев, когда ФП может оставаться незамеченной. Выявление клинически непроявленной ФП, которая обнаруживается только при длительном ХМ сердечного ритма, имеет важное значение для оценки стратегии лечения и профилактики инсульта, поскольку риск ишемического инсульта у пациентов с ГКМП и ФП выше в 8 раз по сравнению с пациентами на синусовом ритме [1].

- Рекомендуется имплантация петлевого регистратора для долговременной регистрации электрической активности проводящей системы сердца с целью выявления нарушений сердечного ритма у пациентов с жалобами на частые сердцебиения, у которых при длительном мониторировании ЭКГ причина осталась неуточненной [3,139,205,247–250].

ЕОК IIаС (УДД 3 УУР B)

- Пациентам с ГКМП и дополнительными факторами риска ФП (дилатация ЛП, старческий возраст, ХСН III-IV ФК), которые не имеют противопоказаний к назначению антикоагулянтов, рекомендуется рассмотреть возможность выполнения расширенного амбулаторного мониторирования ЭКГ с целью выявления асимптомных пароксизмов ФП при первичном обследовании, в процессе подбора фармакотерапии и при динамическом наблюдении (каждые 12-24 мес) [205].

ЕОК нет/РКО IIb C (УДД 5 УУР С)

Комментарий: адекватная оценка нарушений ритма и проводимости критически необходима для стратификации риска ВСС, поэтому в некоторых случаях необходим длительный ЭКГ-мониторинг. Кроме рутинного суточного мониторирования ЭКГ, возможны варианты: 48/72- часовой мониторинг, наружный петлевой регистратор, регистратор событий, имплантируемый петлевой регистратор. ЭКГ-диагностика должна повторяться каждые 12-24 месяца, оптимально продолжительностью 48 часов.

Показанием к ХМ сердечного ритма является появление у пациента жалоб на сердцебиение и/или головокружение.

Необходимо учитывать, что нарушения ритма и проводимости могут быть обусловлены проводимой терапией.

ЭКГ-признаки, помогающие в дифференциальной диагностике ГКМП и фенокопий ГКМП, представлены в таблице 8, Приложение А3.

Эхокардиография

ЭХОКГ-исследование пациентам необходимо выполнять в соответствии с отечественными и зарубежными рекомендациями по эхокардиографии AHA, ASE (American Society of Echocardiography) и EACI (European Association of Cardiovascular Imaging) [1,194,258,205,251–257].

- Всем пациентам с подозрением на ГКМП для выявления ГЛЖ и внутрижелудочковой обструкции при первичном обследовании рекомендуется ТТ-ЭХОКГ с провокационной пробой Вальсальвы [180,205,259–264].

ЕОК IB (УДД 4 УУР С)

- Всем пациентам с ГКМП измерение максимальной диастолической толщины миокарда ЛЖ рекомендуется проводить в 2D-режиме по короткой оси ЛЖ во всех сегментах, от базальных до верхушки [112,254,255,259,265–267].

ЕОК IC (УДД 4 УУР С)

- Всем пациентам с ГКМП рекомендуется тщательная оценка диастолической функции ЛЖ, включая трансмитральный кровоток, кровоток в легочных венах, тканевую допплерографию, измерение размера и объема ЛП для стратификации риска ВСС [109,124,180,205,268–272].

ЕОК IC (УДД 4 УУР С)

- Симптомным пациентам с максимальным ГД в ВТЛЖ (в покое или спровоцированным) < 50 мм рт.ст. рекомендуется проведение стресс-ТТ-ЭХОКГ для выявления провоцируемой обструкции ВТЛЖ и стресс-индуцируемой МР [86,125,276,277,132,180,205,262,263,273–275].

ЕОК IB (УДД 4 УУР С)

- Асимптомным пациентам с максимальным градиентом давления в ВТЛЖ (покоя или индуцированным) < 50 мм рт.ст. рекомендуется рассмотреть возможность выполнения стресс-ТТ-ЭХОКГ, если наличие обструкции имеет значение для рекомендаций по образу жизни и назначения лекарственной терапии [86,205,262,273,274].

ЕОК IIbС (УДД 4 УУР С)

- У больных с субоптимальным качеством изображения или с предполагаемой апикальной гипертрофией ЛЖ или апикальной аневризмой ЛЖ, или атипичным паттерном гипертрофии, рекомендуется выполнение ЭХО-КГ с контрастированием полости ЛЖ, как альтернатива МРТ сердца [1,258].

ЕОК IIаС (УДД 5 УУР С)

- Интракоронарное контрастирование миокарда при ТТ-ЭХОКГ во время диагностической КАГ рекомендуется пациентам, у которых планируется этаноловая септальная аблация (ЭСА), для идентификации подходящей для аблации септальной ветви коронарной артерии [258,278–281].

ЕОК IB (УДД 4 УУР С)

- Повторные ЭХОКГ-исследования рекомендуются больным ГКМП при изменении клинического статуса, при появлении новой сердечно-сосудистой симптоматики, оценки эффективности проводимой терапии или хирургического/эндоваскулярного лечения для своевременного выявления осложнений и динамики ремоделирования сердца [86,262,263,282].

ЕОК IB (УДД 4 УУР С)

- ЭХОКГ рекомендуется как компонент скрининг-алгоритма членов семьи больного ГКМП, если хотя бы один из них не является генотип-отрицательным и выявлена ассоциированная с заболеванием генная мутация [183,227].

ЕОК IC (УДД 5 УУР C)

Комментарий: требуется использовать расширенный протокол ЭХОКГ, адаптированный к диагностике ГКМП. Перечень показателей, входящих в протокол ТТ-ЭХОКГ, представлены в таблице 9, Приложение А3.

Заболевания (кроме обструктивной ГКМП), при которых может регистрироваться повышение ГД в ВТЛЖ и SAM-синдром (ПСД МК) представлены в таблице 10, Приложение А3.

Для дифференциальной диагностики с фенокопиями и при выборе хирургической тактики при ГКМП могут использоваться дополнительные опции при ЭХОКГ, представлены в таблице 11, Приложение А3.

ЭХОКГ-находки, позволяющие дифференцировать ГКМП и фенокопии ГКМП, представлены в таблице 2, Приложение А3 и таблице 12, Приложение А3.

Рекомендации по чреспищеводной эхокардиографиии при ГКМП

- Интра/периоперационная ЧП-ЭХОКГ при СМЭ рекомендуется пациентам для уточнения механизма обструкции ВТЛЖ, контроля хирургической стратегии, оценки постхирургических осложнений и выявления остаточной обструкции ВТЛЖ [256,278,279,283–286].

ЕОК IС (УДД 4 УУР С)

- Рекомендовано выполнение ЧП-ЭХОКГ, как альтернативы МРТ для пациентов с ГКМП при выборе вида оперативного вмешательства СМЭ или ЭСА, у которых не ясен механизм обструкции ВТЛЖ или для оценки состояния МК или если регистрируется выраженная МР, предположительно не связанная с SAM–синдромом (ПСД створок), а обусловленная собственными аномалиями МК [1,205,256,278,279,283–286].

ЕОК IIaС (УДД 4 УУР С)

- Пациентам с ГКМП при выполнении ЭСА для корректного определения целевой зоны воздействия рекомендуется интраоперационное ЧП-ЭХОКГ с интракоронарным контрастированием миокарда [258,278–281].

ЕОК IIaC (УДД 4 УУР С)

Проведение провокационной пробы Вальсальвы для диагностики латентной обструкции ВТЛЖ

Пробу Вальсальвы при ТТ-ЭХОКГ следует проводить в положении пациента лежа на левом боку. Пациенту следует напрячь мышцы передней брюшной стенки, что повышает внутрибрюшное и внутригрудное давление. Контроль уровня напряжения целесообразно осуществлять с помощью устройства, представляющего манометр, соединенный с мундштуком; при этом пациента просят удерживать напряжение, чтобы давление на манометре составляло 20-40 мм рт.ст. Во время пробы Вальсальвы регистрируется максимальная скорость кровотока в ВТЛЖ с использованием постоянно-волнового допплера. Если в положении пациента лежа проба отрицательная, то рекомендуется провести пробу в положении сидя и стоя.

Магнитно-резонансная томография

- МРТ сердца с контрастированием (при отсутствии противопоказаний) рекомендуется выполнить как минимум один раз после постановки диагноза ГКМП для уточнения данных ЭХОКГ (анатомии сердца, функции желудочков), а также выявления и оценки распространенности фиброза миокарда и исключения фенокопий ГКМП и других заболеваний [287,288].

ЕОК IB (УДД 4 УУР С)

Комментарий: необходимость выполнения МРТ вызвана тем, что ТТ-эхоКГ может некорректно оценивать толщину миокарда в некоторых сегментах ЛЖ, особенно в апикальных, не выявлять апикальные аневризмы небольших размеров.

- МРТ сердца с контрастированием (при отсутствии противопоказаний) рекомендуется выполнить пациентам, которым показана редукция МЖП, и у которых ТТ-эхоКГ не позволет определить анатомический механизм обструкции ВТЛЖ, для обоснования выбора метода редукции МЖП [1,289].

ЕОК нет/РКО IC (УДД 5 УУР С)

- Рекомендуется рассмотреть возможность выполнения МРТ сердца с контрастированием (при отсутствии противопоказаний) при подозрении на апикальную или среднежелудочковую форму ГКМП и апикальную аневризму ЛЖ [205].

ЕОК нет/РКО IIb C (УДД 5 УУР С)

- Рекомендуется рассмотреть возможность выполнения МРТ сердца с контрастированием для пациентов с ГКМП при изменении клинического или гемодинамического статуса, с целью оценки динамики морфо-функциональных изменений ЛЖ (ФВЛЖ, максимальная толщина миокарда, развитие апикальной аневризмы) [1].

ЕОК нет/РКО IIb C (УДД 5 УУР С)

- Рекомендуется рассмотреть возможность выполнения МРТ сердца с контрастированием родственникам пробанда первой линии родства, если постановка диагноза значимо влияет на образ жизни (напр. запрещение соревновательного спорта), а при ЭХОКГ имеется низкое качество изображения, или данные пограничные/сомнительные, или есть изменения на ЭКГ, а ЭХОКГ без отклонений от нормы [223,278].

ЕОК нет/ РКО IIbC (УДД 5 УУР C)

- Пациентам c предполагаемыми фенокопиями ГКМП (амилоидоз сердца и другие, см. Приложение, таблицы 1/А3, 5/А3, 7/А3, 11/А3) рекомендуется выполнение МРТ сердца с контрастированием с целью выявления специфических для конкретных фенокопий паттернов [72,76,208,290–294].

ЕОК IIаС (УДД 4 УУР С)

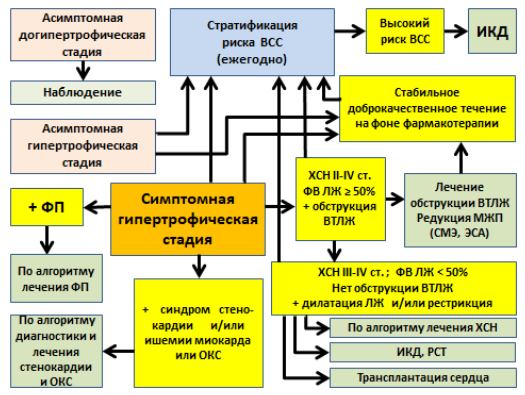

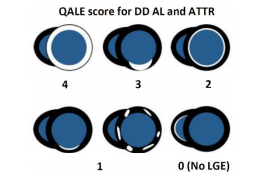

Комментарии: пациентам с предполагаемыми амилоидозом сердца рекомендовано для первоначальной дифференциальной диагностики TTR-амилоидоза и AL-амилоидоза при контрастной МРТ использовать шкалу QALE [295]. Шкала QALE приведена в Приложении (Таблица П6/Г2. QALE. Шкала для дифференциальной диагностики транстиретинового амилоидоза с помощью контрастной МРТ сердца.)

- Рекомендуется выполнение МРТ сердца с контрастированием до операции хирургической и нехирургической редукции МЖП для оценки характера и распространенности гипертрофии и фиброза миокарда [72,76,208,290–294].

ЕОК IIаС (УДД 4 УУР С)

- Анализ изображенией МРТ сердца и сосудов рекомендуется выполнять специалистами, имеющими опыт в визуализации сердца и оценке заболеваний миокарда [3,78,296–298].

ЕОК IС (УДД 4 УУР С)

- Рекомендуется рассмотреть возможность выполнения МРТ сердца с контрастированием для пациентов с подозрением на ГКМП и сомнительными результатами ТТ-эхоКГ с пограничными цифрами толщины миокарда [205].

ЕОК нет/РКО IIb C (УДД 5 УУР С)

Комментарий: МРТ не имеет присущих ЭХОКГ ограничений и является «золотым стандартом» оценки толщины миокарда и объемов ЛЖ и ПЖ (больше точность измерений и воспроизводимость, меньше операторозависимость), поэтому при отсутствии противопоказаний, если позволяют ресурсы и опыт, МРТ должна рассматриваться для пациентов с ГКМП в качестве базового метода исследования [278,297–300].