Врожденная митральная недостаточность

ВМН

Версия: Клинические рекомендации РФ 2025 (Россия)

Версия: Клинические рекомендации РФ 2025 (Россия)

Врожденная митральная недостаточность (Q23.3), Другие неревматические поражения митрального клапана (I34.8), Митральная (клапанная) недостаточность (I34.0), Пролапс [пролабирование] митрального клапана (I34.1), Ревматическая недостаточность митрального клапана (I05.1), Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов (I08.0)

Врожденные заболевания, Кардиология детская, Кардиохирургия детская, Педиатрия

Общая информация

Краткое описание

Разработчик клинической рекомендации

Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России,

Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России",

Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии

"Российское общество рентгенологов и радиологов"

Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России",

Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии

"Российское общество рентгенологов и радиологов"

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России

Клинические рекомендации

Врожденная митральная недостаточность (ВМН)

Год утверждения (частота пересмотра): 2025

Пересмотр не позднее: 2027

ID: 744_2

Возрастная категория: Дети

Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Врожденная митральная недостаточность (ВМН) – это врожденный порок сердца (ВПС), характеризующийся поражением клапанных, подклапанных структур митрального клапана (МК) с возникновением обратного тока крови из левого желудочка (ЛЖ) в левое предсердие (ЛП) во время систолы.

Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

Q23.3 - Врожденная митральная недостаточность.

I05.1 - Ревматическая недостаточность митрального клапана.

I08.0 - Комбинированное поражение митрального и аортального клапанов.

I34.0 - Митральная (клапанная) недостаточность.

I34.1 - Пролапс [пролабирование] митрального клапана.

I34.8 - Другие неревматические поражения митрального клапана.

Классификация

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

По этиологии

- Изолированные дефекты митрального клапана.

- Дегенеративное заболевание (миксоматозная дегенерация МК).

- Дефекты МК, связанные с другими врожденными пороками сердца.

По течению заболевания

Ⅰ. Острые причины

- Ишемические (например, перинатальная асфиксия, аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной артерии и др.).

- Неонатальная (например, перинатальная асфиксия).

- Инфекционные (например, миокардит).

Ⅱ. Хронические причины [11,12]

- Врожденные нарушения (изолированные и в сочетании с другими ВПС).

- Дегенеративные нарушения (миксоматозная дегенерация створок митрального клапана (синдром Барлоу, удлинение и провисание (пролабирование) створок митрального клапана), синдром Марфана, синдром Элерса-Данлоса и др.).

- Инфекционные заболевания (миокардит, эндокардит).

- Кардиомиопатия (дилатационная кардиомиопатия и др.).

По анатомо-функциональным характеристикам [13]

Тип I: Недостаточность митрального клапана с нормальным движением створок

- Дилятация ФК МК.

- Расщепление створки МК.

- Дефект створки.

Тип II: Пролапс створок

- Удлинение хорд.

- Удлинение папиллярных мышц.

- Отсутствие хорд.

Тип III: Ограничение подвижности створок.

А. Нормальное строение папиллярных мышц МК

- Сращение по комиссурам.

- Укорочение хорд.

В. Аномальное строение папиллярных мышц МК

- Парашютообразный МК.

- Гамакообразный МК.

- Гипоплазия папиллярных мышц.

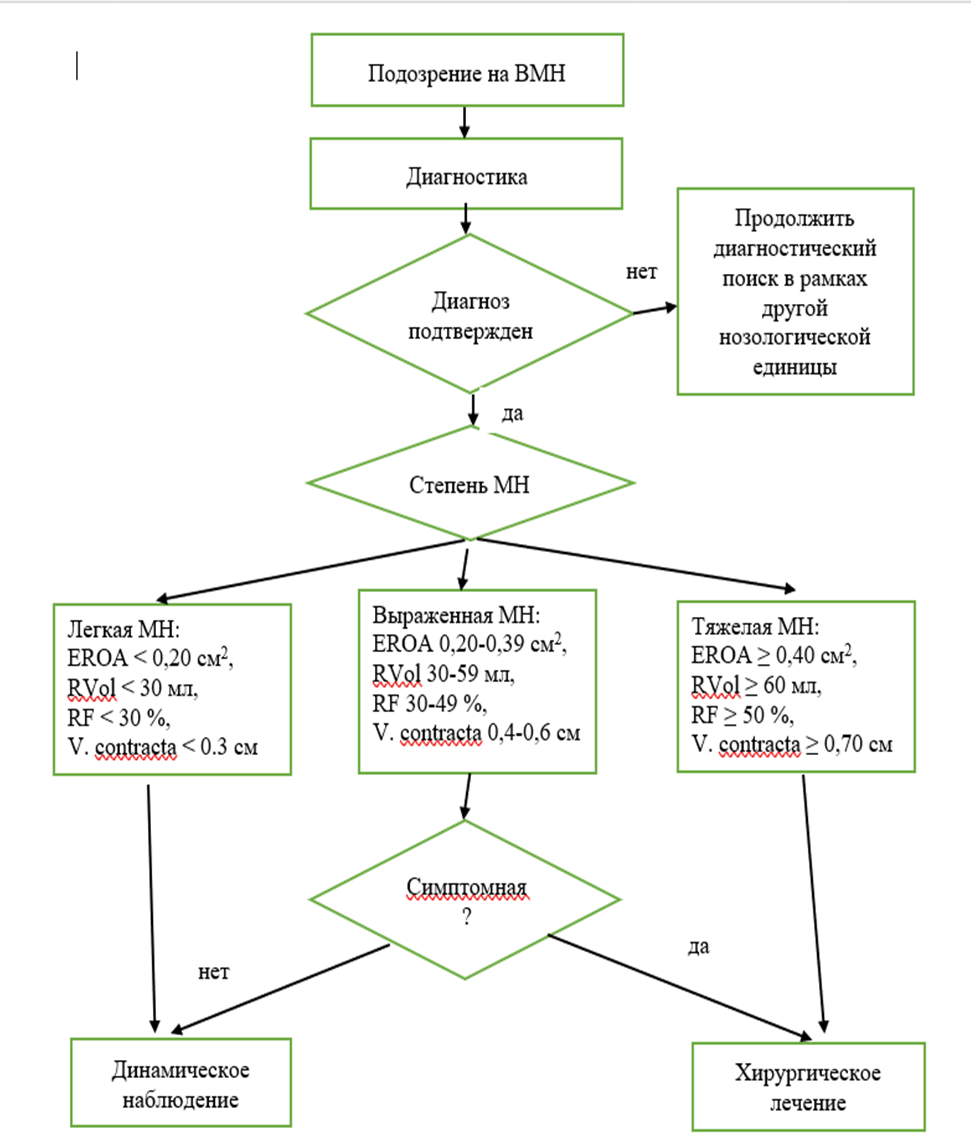

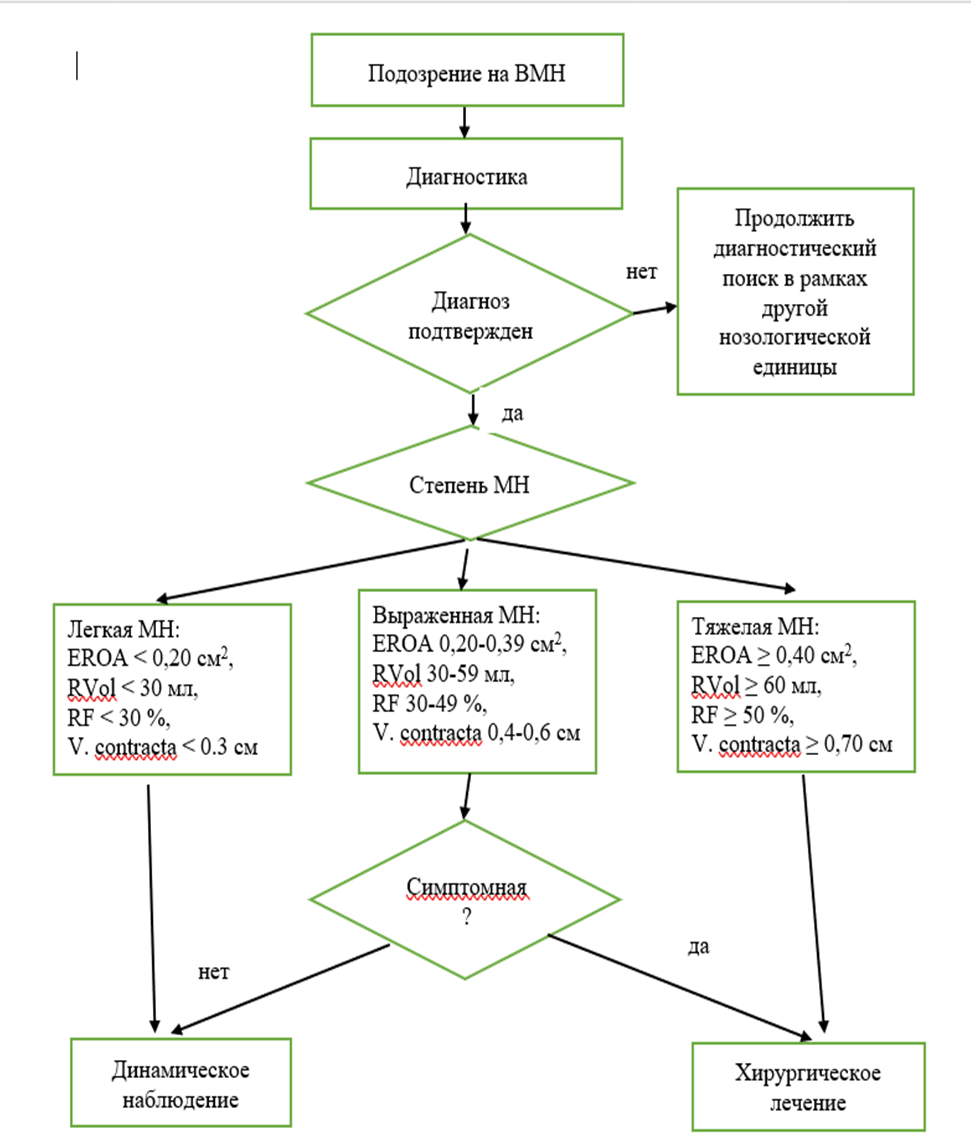

По степени выраженности МН (ЭХОкг) и тяжести заболевания [14].

Стадия А (пациент с факторами риска развития МН)

- Анатомия клапана: легкий ПМК с нормальной коаптацией створок; легкое утолщение и ограничение подвижности створок.

- Гемодинамика: маленькая центральная струя, занимающая <20 % площади ЛП, Vena contracta <0,3 см

Стадия В (прогрессирующая МН и бессимптомное течение)

- Анатомия клапана: тяжелый ПМК с нормальной коаптацией; изменения клапана с ограничением подвижности и нарушением центральной коаптации

- Гемодинамика: центральная струя площадью 20-30 % ЛП или позднесистолическая эксцентричная струя; Vena contracta <0,7 см; объем регургитации <60 мл; фракция регургитации <50%; ERO <0,40 см2.

- Гемодинамические последствия: легкое расширение ЛП; отсутствие расширения ЛЖ; нормальное давление в ЛА.

Стадия С (бессимптомное течение с тяжелой МН)

- Анатомия клапана: Тяжелый ПМК с нарушением коаптации (смыкания) створок или молотящей створкой; изменения клапана с ограничением подвижности и нарушением центральной коаптации.

- Гемодинамика: центральная струя площадью >40 % ЛП или голосистолическая эксцентричная струя; Vena contracta 0,7 см; Объем регургитации 60 мл; Фракция регургитации 50%; ERO 0,40 см2

- Гемодинамические последствия: умеренное или выраженное расширение ЛА; увеличение ЛЖ; посткапиллярная (венозная) легочная гипертензия может присутствовать в покое или при физической нагрузке.

C1: ФВЛЖ> 60% и КСР <40 мм.

C2: ФВЛЖ ≤60% и КСР ≥40 мм.

Стадия D (симптомное течение с тяжелой МН)

- Анатомия клапана: Тяжелый ПМК с нарушением коаптации или молотящей створкой; изменения клапана с ограничением подвижности и нарушением центральной коаптации.

- Гемодинамика: центральная струя площадью >40 % ЛП или голосистолическая эксцентричная струя; Vena contracta 0,7 см; Объем регургитации 60 мл; Фракция регургитации 50%; ERO 0,40 см2

- Гемодинамические последствия: умеренное или выраженное расширение ЛА; увеличение ЛЖ; легочная гипертензия.

- Симптомы: Снижение толерантности к физической нагрузке, одышка при физической нагрузке.

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Формирование атриовентрикулярного клапана завершается на ранних стадиях эмбриологического развития. Любой из компонентов МК (фиброзное кольцо, створки, сухожильные хорды и папиллярные мышцы) оказывается нефункциональным вследствие дефектов эмбриональных закладок эндокарда, нарушений структуры соединительной ткани, формирующей клапан, генетически обусловленной миксоматозной дегенерацией [2,3]. В основе митральной недостаточности лежат изолированное или сочетанное повреждение створок клапана (деформация, ригидность, уменьшение площади, неправильное положение, провисание, фенестрация, недоразвитие, расщепление), фиброзного кольца (расширение, кальциноз), сухожильных хорд (разрыв, укорочение, удлинение), папиллярных мышц (разрыв, дисфункция, атрофия, фиброзное перерождение [4–6].

ВМН характеризуется постоянным обратным током крови в систолу из ЛЖ в ЛП. Изменения гемодинамики зависят от выраженности регургитации. Перегрузка объемом приводит к гипертрофии и дилатации левых камер сердца с развитием атриомегалии и, в последующем, дилатации ЛЖ. Расширение левых камер сердца приводит к дополнительной дилатации фиброзного кольца и дисфункции папиллярных мышц, что увеличивает объем регургитации. По мере прогрессирования МР объем ЛЖ увеличивается, а его сократительная функция снижается (механизм Франка-Старлинга), что выражается в снижении фракции выброса с уменьшением ударного объема и сердечного выброса [7,8].

При МР кровь из ЛЖ выбрасывается как в аорту, так и в ЛП, что приводит к повышению давления в ЛП, повышению давления в легочных венах и рефлекторной артериолярной вазоконстрикции сосудов легких, посткапиллярной легочной гипертензии, гипертрофии и дисфункции ПЖ [7,8]. Снижение сократительной способности и ударного объема ЛЖ, увеличение КДО ЛЖ приводит к появлению симптомов сердечной недостаточности. Хирургическое вмешательство на МК должно быть выполнено до появления признаков дисфункции ЛЖ, так как она может быть необратима даже в случае успешной операции на клапане. Дилятация правых отделов сердца увеличивает риск аритмий. Дилятация атриовентрикулярного кольца ЛЖ усугубляет НМК. Повышается гидростатическое давление в легких, развивается отек легких [7,8].

Острая МН является следствием приобретенной патологии и характеризуется внезапной объемной перегрузкой левого предсердия и ЛЖ. Быстрое повышение давления в ЛП приводит к повышению легочного венозного давления, вызывая застойные явления в легких и, в конечном счете, их отек. Причинами развития острой приобретенной МН чаще всего является отрыв хорд - идиопатический (спонтанный), на фоне миксоматозной дегенерации (при ПМК, синдроме Марфана, синдроме Элерса-Данло) [3], острой ревматической лихорадке, тупой травме грудной клетки.

Для врожденной митральной недостаточности характерно постепенное увеличение диастолического наполнения ЛЖ, его гипертрофия и дилатация для увеличения ударного объема. Компенсация увеличенного объема может происходить и без повышения давления в малом круге кровообращения и ПЖ. Комплайнс ЛП снижает постнагрузку на ЛЖ, тогда как дилатация и гипертрофия ЛЖ повышают сократительную способность. Эти важные изменения сохраняют общую постнагрузку на левое сердце нормальной или неизменной. Хотя объем регургитации может быть высокий, больший ударный объем ЛЖ компенсируется, поддерживая почти нормальный сердечный выброс. В конечном счете ЛЖ не в состоянии поддерживать адекватный сердечный выброс. По мере того, как сократительная способность ЛЖ начинает снижаться, конечный систолический объем постепенно увеличивается, тем самым увеличивая конечное диастолическое давление ЛЖ. В результате повышенное давление в ЛП создает повышенную постнагрузку, которая еще больше ухудшает выброс ЛЖ, создавая тем самым повторяющийся цикл. В то время как конечный диастолический и конечный систолический объемы увеличиваются, легочная гипертензия, в конечном итоге, приводит к декомпенсации сердечной деятельности. При увеличении объема регургитации, общая фракция выброса падает, что указывает на усиление желудочковой дисфункции. Легочная гипертензия может развиваться при длительном повышении легочного венозного давления и, в конечном счете, может привести к правожелудочковой недостаточности.

Эпидемиология

Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Изолированная врожденная митральная недостаточность составляет, по данным мировой литературы, 0,6% от числа всех ВПС. Часто врожденные аномалии аппарата МК выявляются в составе сложных ВПС, таких как открытый атриовентрикулярный канал. В среднем у 2,5% населения (от 2 до 6%) случаев причиной развития первичной митральной регургитации является пролапс МК [9,10]. В то же время существует множество состояний, ассоциированных с этим заболеванием. Чаще всего они включают наследственные нарушения соединительной ткани, такие как синдром Марфана, синдром Элерса—Данлоса, несовершенный остеогенез и т. д. Кроме этого, ВНМК, в виде пролапса МК, чаще выявляется у пациентов с астеническим телосложением, с врожденными деформациями грудной клетки, с тонкой передней грудной стенкой, «грудью сапожника» и т. д.

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Митральная недостаточность не имеет специфических симптомов и клиническая картина обусловлена, преимущественно, признаками прогрессирующей СН, развивающейся по мере увеличения объема митральной регургитации и ухудшения систолической функции ЛЖ (стадии С и D - классификация МН по стадиям) [14]. Если в стадию компенсации (А-В) у пациента могут отсутствовать жалобы, то по мере увеличения объема МР и ухудшения систолической функции ЛЖ появляются жалобы на одышку, быструю утомляемость и сердцебиение при физической нагрузке, а далее и в покое, кашель. По мере вовлечения правых камер сердца на фоне повышения систолического давления в ЛА и снижения сократительной способности ПЖ возможно появление отеков, гидроторакса [14]. Развитие правожелудочковой недостаточности также характеризуется наличием акроцианоза, увеличением печени, набуханием шейных вен, асцитом. При компрессии возвратного гортанного нерва расширенным левым предсердием или легочным стволом возникает осиплость голоса или афония (синдром Ортнера). У пациентов с бессимптомной тяжелой митральной регургитацией обычно выслушивается шум в сердце в ходе плановой диспансеризации или, либо развиваются аритмии (чаще всего фибрилляции предсердий). В стадию декомпенсации (стадии С и D) МН может манифестировать признаками застойной сердечной недостаточности (одышка в покое, отеки конечностей, отек легких) [14,15].

Диагностика

Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Критерии установления диагноза/состояния:

Диагноз МН выставляется на основании патогномоничных анамнестических, физикальных, лабораторных данных и результатов инструментального обследования.

1. Жалобы и анамнез

- Рекомендуется сбор анамнеза и жалоб (сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца) у всех пациентов с МН [7,8,15,16].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: Анамнез крайне важен для оценки пациента с хронической МР. Правильная первичная оценка толерантности к физической нагрузке важна в выявлении незначительных изменений в симптомах при последующих осмотрах. При сборе жалоб необходимо расспросить об одышке, сердцебиении, плохой прибавке массы тела, частых инфекционных бронхолёгочных заболеваниях [7,8,15,16]. В зависимости от степени нарушения гемодинамики наблюдается очень большая вариабельность клинического течения. Состояние больного зависит от выраженности митральной регургитации, легочно-сосудистого сопротивления и функции левого желудочка.

2. Физикальное обследование

- Всем пациентам с подозрением на врождённую митральную недостаточность рекомендовано проведение приема (осмотра, консультации) врача-детского кардиолога первичного и/или приема (осмотра, консультации) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичного с целью верификации диагноза [7,8,15,16].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- У всех пациентов с ВМН рекомендуется проводить физикальный осмотр с определением формы грудной клетки и пальпацией области сердца (пальпация при патологии сердца и перикарда) [7,8,15,16].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: при внешнем осмотре необходимо обратить внимание на форму грудной клетки. Осмотр прекардиальной области в случае умеренной митральной недостаточности не выявляет изменений.

- Всем пациентам рекомендуется выполнить аускультацию сердца (аускультация при патологии сердца и перикарда) [7,8,15,16].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: при аускультации у пациентов с ВМН определяется: пансистолический шум, наиболее отчетливо выслушиваемый на верхушке сердца с распространением в левую подмышечную впадину и на спину. Первый тон сердца обычно снижен, а второй - расщеплен. Другие особенности аускультативной картины обычно включают: смещение верхушечного толчка влево; разлитой верхушечный толчок – сниженная функция ЛЖ снижает пульсацию; усиление 2 тона в результате ЛГ; 3 тон сердца в результате быстрого, большого объема потока в ЛЖ; 4 тон сердца из-за сокращения предсердий.

При аускультации у пациентов с ПМК определяется: систолический щелчок, который изменяется в зависимости от изменения позы. Систолический щелчок перемещается к первому звуку сердца в вертикальном положении, и может появиться новый щелчок. При МН систолический шум может присутствовать только в вертикальном положении пациента. Редко можно услышать систолический прекордиальный “гудок”. Быстрое приседание приводит к перемещению систолического щелчка в сторону от первого тона сердца, и систолический шум МН возвращается к поздней систоле. Эти постуральные изменения связаны в первую очередь с изменением объема ЛЖ, сократительной способности миокарда и частоты сердечных сокращений. Объем ЛЖ уменьшается в вертикальном положении положение по сравнению с положением лежа на спине, и рефлекторная тахикардия возникает в положении лежа на спине.

- Всем пациентам рекомендуется выполнить аускультацию легких [7,8,15–17].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: при аускультации у пациентов с выраженной ВМН возможно появление крепитирующих хрипов в легких, обусловленных легочной гипертензией, отеком легких [17].

3. Лабораторные диагностические исследования

У пациентов с ВМН не имеют специфичности.

- Всем пациентам с МН рекомендуется проведение общего (клинического) анализа мочи и общего (клинического) анализа крови с исследованием уровня общего гемоглобина в крови и оценкой гематокрита, исследованием уровня эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов в крови, исследованием скорости оседания эритроцитов в рамках первичного обследования, при поступлении в стационар, в т.ч. для оперативного лечения, в процессе динамического наблюдения не менее 1 раза в год, а также в послеоперационном периоде при необходимости [15,18–27,229].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: Для исключения ревматизма и эндокардита как причины МН или значимого ухудшения врожденной МН показано исследование [21–24]; скорости оседания эритроцитов (СОЭ), лейкоцитарной формулы, включая степень лейкоцитоза/лейкопении, количество незрелых форм лейкоцитов и выявления маркеров дисфункции органов-мишеней (тромбоцитопения).

- Рекомендуется для установления биохимических признаков нарушения кровообращения и выявления маркеров дисфункции органов-мишеней исследование следующих параметров: исследование уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови; определение активности креатинкиназы в крови; исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (МВ-изофермент креатинкиназы); исследование уровня тропонинов I, T в крови, исследование уровня молочной кислоты в крови; исследование уровня натрия и креатинина в крови (с определением скорости клубочковой фильтрации); функциональные тесты печени (исследование уровня общего и связанного (конъюгированного) билирубина в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы в крови, определение активности щелочной фосфатазы в крови, активности гамма-глютамилтрансферазы в крови) в рамках первичного обследования и далее по необходимости с целью стратификации риска летальности, а также в случае оперативного лечения при необходимости в пред- и/или послеоперационном периоде [15,18–24,26,27,230-237].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Рекомендуется определение серологических маркеров воспаления и бактериальных инфекций (исследование уровня с-реактивного белка в сыворотке крови, исследование уровня прокальцитонина в крови) в случаях первичного выявления или значимого ухудшения врожденной МН [15,18–24].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Рекомендуется посев крови (микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность) в случаях первичного выявления или значимого ухудшения врожденной МН [15,18–24].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4)

- Рекомендуется всем пациентам с МН, поступающим в стационар для оперативного лечения выполнение коагулограммы (ориентировочное исследование системы гемостаза) (оценка активированного частичного тромбопластинового времени, определение международного нормализованного отношения (МНО), исследование уровня фибриногена крови) с целью исключения врожденных и приобретенных нарушений в системе свертывания крови, прогноза послеоперационных тромбозов и кровотечений [238-241].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: при наличии лабораторных признаков нарушения системы гемостаз хирургическое вмешательство разумно отсрочить до момента выявления причин данных нарушений и их устранения.

- Всем пациентам с МН, которым после оперативного лечения проводится тромбопрофилактика препаратами нефракционированного или низкомолекулярного гепарина (антитромботические средства или группа гепарина), рекомендуется лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (прямыми антикоагулянтами) [219,239,241,242].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

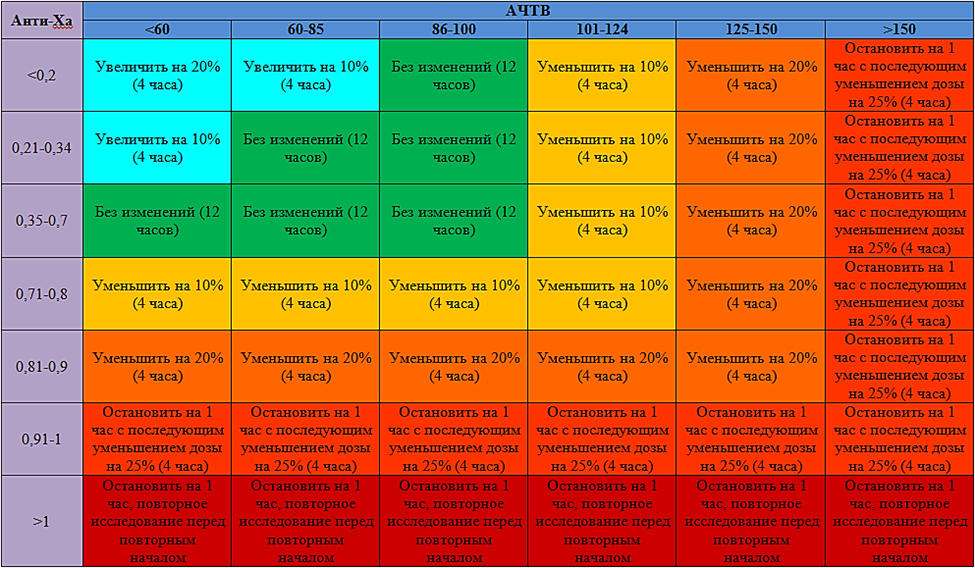

Комментарии: При применении нефракционированного гепарина (препаратов из группы гепарина) необходимо определение АЧТВ (оптимальный диапазон значений у взрослых – 40-60 с, у детей - 60-85 сек) и анти-Xа активности (оптимальный диапазон - 0,35-0,7). До момента достижения оптимального диапазона их определение производят через 4 часа после каждого изменения скорости инфузии. После достижения оптимального диапазона – 1 раз в 12 часов (см. приложение А3). При применении препаратов низкомолекулярного гепарина (группа гепарина) необходимо исследование уровня гепарина в крови (анти-Xа активности) (оптимальный диапазон - 0,5-1,0). До достижения оптимального диапазона ее определение производят через 3-4 часа после каждой инъекции, после достижения оптимального диапазона при стабильном клинико-лабораторном состоянии пациента мониторинг не требуется [238-242].

- Рекомендуется всем пациентам с МН, поступающим в стационар для оперативного лечения, которым предполагается переливание донорской крови и(или) ее компонентов, определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор), определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител [15,18–27,229,243,244].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Рекомендуется всем пациентам с МН, поступающим в стационар для оперативного лечения определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови; определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови; определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови; определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в крови; определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV-2) в крови для исключения ассоциации с ВИЧ-инфекцией, гепатитом и сифилисом [15,18–27,229,245].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

4. Инструментальные диагностические исследования

- Рекомендуется регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) всем пациентам с МН для оценки сердечного ритма и проводимости, определения перегрузки левых и правых отделов сердца [15,27–29].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: при небольших размерах МН изменения на ЭКГ могут отсутствовать. При увеличении ЛП регистрируется р Mitrale - зубец Р уширен (более 0,11 с) и в I и II отведениях бывает двугорбым; в отведении V1 - отрицательный и широкий. При гипертрофии и увеличении ЛЖ: зубец R в I отведении высокий, а зубец S в III отведении глубокий, депрессия сегмента ST и отрицательный зубец Т в I отведении; в грудных отведениях V5 и V6 регистрируется высокий зубец R, сегмент ST иногда бывает снижен, зубец Т отрицательный; в отведениях V1 и V2, наоборот - глубокий зубец S. При гипертрофии и перегрузке ПЖ регистрируются: глубокий зубец S в I отведении и высокий зубец R во II и III отведениях с депрессией сегмента ST и отрицательным зубцом Т; высокий зубец R в отведении V1 с отчетливой депрессией сегмента ST и отрицательным зубцом Т, в отведениях V5 и V6 - обратная картина: маленький зубец R и глубокий зубец S.

- Рекомендуется выполнение прицельной рентгенографии органов грудной клетки всем пациентам с МН для определения размеров конфигурации сердца и состояния малого круга кровообращения [15,27–29].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: Степень кардиомегалии и выраженности легочного рисунка напрямую зависит от величины МН и дилятации отделов сердца. У пациентов с незначительной МН рентгенография грудной клетки будет нормальной. Расширение ЛП определяется на прямом снимке как локальное выбухание в области, где обычно присутствует впадина между левой ветвью ЛА и левым краем ЛЖ и смещения вверх левого главного бронха.

- Всем пациентам рекомендуется выполнение трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКГ) с применением режима цветного допплеровского картирования, что является основным диагностическим инструментом в постановке диагноза ВМН, для выявления врожденной этиологии патологии митрального клапана и базовой (первичной) оценки размеров и функции ЛЖ, ПЖ и размера ЛП, давления в легочной артерии, тяжести МН [15,27,29–39].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – 2)

Комментарии: Эхокардиография (ЭхоКГ) - ключевой метод диагностики для установления диагноза ВМН и оценки тяжести пациентов.

Асимптомным пациентам с врожденной недостаточностью митрального клапана с легкой (1 степень) или умеренной (2 степень) МР показано динамическое наблюдение с выполнением трансторокального ЭхоКГ исследования каждые 12 мес. для оценки функции ЛЖ (фракции выброса и конечного систолического и диастолического размеров) и оценки динамики выраженности МР.

Асимптомным пациентам с выраженной МР (3 степень) с отсутствием признаков легочной гипертензии, без увеличения левых отделов сердца показано динамическое наблюдение с выполнением трансторакального ЭХОКГ исследования каждые 6 мес. для оценки функции ЛЖ (фракции выброса и конечного систолического и диастолического размеров) и оценки динамики выраженности МР.

Симптомные пациенты с изолированной врожденной недостаточностью митрального клапана тяжелой (3-4) степени, а также пациенты с умеренной недостаточностью митрального клапана в сочетании с требующим хирургической коррекции ВПС, нуждаются в подробном обследовании с целью определения необходимости и выбора метода хирургической коррекции недостаточности митрального клапана [225,246].

- Всем пациентам с МН рекомендуется выполнение трансторакальной эхокардиографии на госпитальном этапе для детализации и оценки анатомии МК с выявлением механизмов и субстрата регургитации на уровне фиброзного кольца, створок, комиссур, подклапанного аппарата, левого желудочка для определения типа дисфункции МК в соответствии с функциональной классификацией МН [15,27,29–31,33–41,225,246].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – 2)

Комментарии: Двухмерное трансторакальное эхокардиографическое исследование может быть дополнено ЭхоКГ в режиме трехмерного изображения (эхокардиография трехмерная) при его наличии и необходимости.

Преимущество 3D реконструкции перед традиционной 2D эхокардиографией заключается в получении более точного изображения позволяющего оценить анатомию клапана, выполнить измерения переднезаднего и поперечного (комиссурального) размера, определить их соотношение и локализацию зон регургитации, а так же провести комплексную оценку клапана в разные фазы сердечного цикла. Полученные данные в большинстве случаев позволяют планировать способ и объем предстоящего вмешательства на МК.

Тем не менее, протокол обследования с помощью метода трехмерной ЭхоКГ (эхокардиография трехмерная) при врожденной патологии митрального клапана четко не разработан, не включены параметры, которые более детально характеризуют степень и объем регургитации, ширину потока регургитации (Vena contracta, см), площадь отверстия регургитации (EROA) и др. [15,30,32,36–39,42].

Согласно рекомендациям Американского колледжа кардиологов/Американской кардиологической ассоциацией разработаны и применяются современные эхокардиографическое протоколы обследования пациентов с поражением митрального клапана, включающие ряд параметров, которые позволяют детально оценить степень его дисфункции.

ЭХОКГ протокол обследования пациентов с ВМН на госпитальном этапе:

Оценка размеров и функции ЛЖ, ЛП с расчетом их индексированных показателей (КДР, мм; КСР, мм; КДО, мл; КCО, мл; УО, мл; ФВ, %; ИКДО, мл/м2; ИКСО, мл/м2; ТС МЖП, мм; ТЗС, мм; размеры ЛП).

Описание анатомии МК

- Фиброзное кольцо: диаметр, передне-задний, Z-score ФК, площадь (S) эффективного отверстия МК.

- Комиссуры: сращены/не сращены, передне–латеральная, задне–медиальная, межкомиссуральный размер.

- Створки МК: описание створок по сегментами (А1, А2, А3, Р1, Р2, Р3), длина и толщина ПС; длина и толщина ЗС, глубина коаптации, мм, высота коаптации, мм.

- Хорды: первичные, вторичные; основные, комиссуральные (удлинены, укорочены, аномальное прикрепление хорд, длина, толщина крепление, гипоплазия, отрыв).

- Папиллярные мышцы (передне-латеральная группа, задне-медиальная группа): количество, укорочение, удлинение, утолщение, гипоплазия, крепление, расстояние между группами папиллярных мышц.

Оценка степени МР должна осуществляться не только полуколичественными методами измерения (измеряется в «+»), но обязательно с измерением современных показателей, характеризующих ее тяжесть (vena contracta (ширина устья струи регургитации), см; PISA (проксимальная зона регургитации), см2; ЕROA (площадь отверстия), см2; FR (фракция регургитации), %; RVol, (объём регургитации), мл).

Объем регургитации (R.Vol, мл) - количественный показатель, может быть рассчитан по ширине потока регургитации. Ширина потока регургитации (Vena contracta, см) - позволяет оценить параметры, характеризующие степень недостаточности митрального клапана как по центральному, так и по эксцентричному потоку. Поперечным срезом v.contracta является площадь отверстия регургитации (EROA), которое определяется в самой узкой части потока . PISA - (proximal isovelocity surface area out flow convergence, мм) – метод оценки проксимального ускорения кровотока. Определение по методу PISA основан по принципу гидродинамики. Суть данного метода заключается в том, что при увеличении скорости потока крови через отверстие регургитации формируется концентрическая поверхность – гемисфера.

Трансторакальная эхокардиография может выявить степень поражения МК и обеспечить полуколичественную информацию относительно тяжести регургитации. Если трансторакальная эхокардиография не позволяет четко визуализировать и оценить поток регургитации, должна быть выполнена чреспищеводная ЭхоКГ(эхокардиография чреспищеводная) для уточнения деталей анатомического поражения МК и выбора оптимальной хирургической тактики [35,43].

Необходимо выявление и оценка степени легочной гипертензии. Первичное комплексное эхокардиографическое исследование является обязательным для пациента с подозрением на МН. Настоятельно необходима количественная оценка тяжести МН [44–46]. У большинства пациентов оценка давления в легочной артерии может быть получена посредством измерения максимальной скорости регургитации на ТК [47].

Изменения этих базовых величин впоследствии используются для выбора времени операции МК. Артериальное давление при каждом исследовании должно быть зарегистрировано, потому что постнагрузка на желудочек будет влиять на определение тяжести МН. Для выбора способа устранения МН важно определить тип дисфункции МК в соответствии с предложенной А. Carpentier функциональной классификацией недостаточности МК, которая позволяет врачу, выполняющему эхокардиографическое исследование сосредоточиться на анатомических и физиологических особенностях клапана, что помогает хирургу в планировании реконструктивного вмешательства [13].

Описание дисфункции клапана базируется на оценке движения свободного края створки относительно плоскости кольца: тип I: Нормальное движение створок (А: Дилатация ФК, B: Расщепление створки, С: Дефект створки); тип II: Увеличенное движение створок /пролапс створок (А: Удлинение хорд, B: Удлинение папиллярных мышц, С: Отсутствие хорд/отрыв хорд); тип III: Ограничение в подвижности створок (А: Нормальное строение папиллярных мышц, ограниченное в течение систолы и диастолы B: Аномальное строение папиллярных мышц, ограниченное в течение систолы). Диагноз тяжелой МН должен опираться на клинические данные и данные комплексного эхокардиографического исследования. Для диагностики тяжелой МН должны использоваться многочисленные параметры Допплер-эхокардиографии, включая ширину и площадь цветного потока, интенсивность постоянно-волнового допплеровского сигнала, контур легочного венозного потока, максимальную скорость раннего митрального потока и количественную оценку эффективной площади отверстия и объема регургитации. Кроме того, необходима оценка размеров ЛЖ и левого предсердия.

Таблица.

ЭхоКГ критерии оценки недостаточности МК [27,28,48–52]

ЭхоКГ критерии оценки недостаточности МК [27,28,48–52]

| Степень поражения митрального клапана | ||||

|---|---|---|---|---|

| Умеренная | Выраженная | Тяжелая | ||

| Структура | ||||

| Морфология поражения МК | Отсутствует или умеренная аномалия створок | Средняя степень аномалии створок или средняя степень пролапса | Тяжелое поражение клапана (первичные: расщепление створки, отрыв папиллярных мышц, перфорация створки, вторичные: отсутствие коаптации створок, тяжелая степень пролапса) | |

| Размер ЛЖ и ЛП | Нормальный | Нормальный или незначительно увеличенный | Дилатированный | |

| Качественный метод при помощи допплер-ЭХОКГ | ||||

| Площадь потока митральной регургитации в режиме доплеровского картирования |

Малая центральная струя - обычно менее 4 см2 / менее 20 %

от площади ЛП

|

Потоки разных направленностей

и диаметров

|

Большая цетральная струя - более 10 см2 / более 20 % от площади ЛП | |

| Сближение потоков | Не видно, переходящий или маленький | Промежуточный в размере | Большой поток (или несколько потоков) во время систолы | |

| Непрерывно–волновой поток струи | Слабый/ частичный/ виде параболы | Плотный, но частичный или виде параболы | Голосистолический/ плотный/ треугольный | |

| Полуколичественные измерения | ||||

| V. contracta (см) | < 0,3 | 0,3–0,69 | ≥ 0,70 (>0,80 планарный) | |

| Поток через легочные вены | Доминирует систолический поток (может быть снижен при ЛЖ дисфункции или ФП) | Нормальный или снижен в систолу | Минимальный или отсутствует в систолу | |

| Приточный отдел ЛЖ | Доминируют А-волны | Вариабельный | Доминируют Е-волны (>1,2 м/сек) | |

| Количественные измерения | ||||

| EROА, PISA (см2) | < 0,20 | 0,20 – 0,39 | ≥ 0,40 | |

| RVol (мл) | < 30 | 30 – 59 | ≥ 60 | |

| RF (%) | < 30 | 30 – 49 | ≥ 50 | |

- Эхокардиография чреспищеводная (ЧПЭхоКГ) рекомендуется (при отсутствии противопоказаний) пациентам с тяжелой МН и массой больше 40 кг на госпитальном этапе для уточнения тяжести МН, механизма недостаточности и/или состояния функции ЛЖ перед хирургическим вмешательством [15,27,29,31,32,35,41,48,49,53,54].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: ЧПЭхоКГ может быть дополнена исследованием в режиме 3D. Применение трехмерной эхокардиографии (эхокардиография трехмерная) для оценки анатомии МК обусловлено необходимостью лучшей визуализации и распознавания механизма регургитации на МК для планирования объема и метода хирургического вмешательства.- Не рекомендуется ЧПЭхоКГ для рутинного наблюдения бессимптомных пациентов с МН [15,27,28,31,42,44].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Эхокардиография чреспищеводная интраоперационная рекомендуется всем пациентам на операционном столе для оценки эффективности хирургической коррекции митральной регургитации и оценки функции ЛЖ [27,28,31,42–44,53,55,56].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Рекомендуется трансторакальная ЭхоКГ всем пациентам при выписке из лечебного учреждения для оценки размеров и функции ЛЖ и МК, гемодинамики в качестве точки отсчета после реконструкции МК или протезирования МК [27,28,44].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Рекомендуется выполнение магнитно-резонансной томографии сердца и магистральных сосудов пациентам при ухудшении клинического состояния или для определения функции желудочков и оценки степени тяжести МН с целью выбора тактики и сроков хирургического вмешательства в случаях недостаточности данных ЭхоКГ [15,16,27,31,52,57,58].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: МРТ сердца (магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов), является более точным методом определения объема митральной регургитации, чем эхокардиография, в связи с чем, ее проведение показано перед хирургическим вмешательством на митральном клапане для оценки ремоделирования и степени фиброза левого желудочка [59–61].

МРТ сердца (магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов) в настоящее время рассматривается как «золотой стандарт» визуализации для оценки объема, функции и аномалий движения стенки желудочка. МРТ позволяет точно рассчитать объем регургитации и фракцию регургитации вне зависимости от морфологии регургитирующей струи и/или в случаях множественных поражений клапанов сердца. МРТ (магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием), кроме того, является уникальным методом, позволяющим неинвазивно оценить очаговый и диффузный фиброз миокарда при использованием отсроченного контрастирования гадолинием и T1-картирования [62,63].

- Катетеризация камер сердца рекомендуется детям старше 6 месяцев с высокой легочной гипертензией по данным ЭхоКГ для определения легочного сосудистого сопротивления, давления заклинивания легочных сосудов [15,16,27,31].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

5. Иные диагностические исследования

- Рекомендуется проведение теста 6-минутной ходьбы для оценки переносимости физических нагрузок (приложение Г) у пациентов старше 7 лет с ВМН, осложненной ЛГ [64–74].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: Тест 6-минутной ходьбы (ТШХ) является наиболее простым методом оценки функциональных возможностей пациентов. Дистанция в ТШХ обратно коррелирует с функциональным классом. Тест обычно дополняется оценкой индекса одышки по Боргу и пульсоксиметрией. Снижение насыщения кислородом артериальной крови более чем на 10% во время ТШХ указывает на повышенный риск летальности. Динамика дистанции в ТШХ явилась первичной конечной точкой в большинстве рандомизированных исследований у больных с ЛАГ [64,65].

- Рекомендуется проведение кардиопульмонального нагрузочного теста взрослым пациентам с ВМН для оценки функционального статуса [64,65].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: Тестирование с физической нагрузкой играет важную роль у взрослых пациентов с МН. Функциональные возможности и качество жизни являются ключевыми показателями эффективности хирургического вмешательства. У взрослых пациентов оцениваются следующие параметры: мощность и время нагрузки, максимальное потребление кислорода, эффективность вентиляции (угол наклона VE/ VCO2), хронотропная реакция и динамика артериального давления, которые имеют прогностическое значение. Кардиопульмональный нагрузочный тест должен включаться в протоколы долгосрочного наблюдения за состоянием пациентов, играет важную роль в определении сроков хирургического вмешательства, в том числе, повторного [64,65].

- Перед выпиской из стационара всем пациентам с МН с целью контроля после выполненного оперативного вмешательства рекомендуется выполнить электрокардиографию [15,27–29,31,75–80].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4)

Лечение

Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

1. Консервативное лечение

Поддерживающая терапия

Тактика лечения ВМН определяется гемодинамической значимостью порока и известным для него прогнозом. Для детей, поддающихся терапии, желательно, по возможности, отсрочить проведение оперативного вмешательства.

- При выраженной недостаточности митрального клапана и острой сердечной недостаточности рекомендовано назначение производных нитроферрицианида (нитропруссида натрия дигидрата) внутривенно инфузионно в дозе 0,3-4 мкг/кг/мин для снижения постнагрузки для ЛЖ [81–103].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии. При острой тяжелой МН роль медикаментозной терапии ограничена и направлена прежде всего на стабилизацию гемодинамики при подготовке к оперативной коррекции порока (лечение острой сердечной недостаточности: увеличение эффективного выброса и уменьшение легочного застоя).

У нормотензивных пациентов внутривенное введение производных нитроферрицианида (нитропруссида натрия дигидрата) уменьшает легочный застой и объем регургитации, увеличивает прямой поток и уменьшает тяжесть МН.

У пациентов с гипотензией лечение более сложное: внутривенное введение нитропруссида натрия дигидрата должно сочетаться с введением адренергических и дофаминергических средств (Эпинефрин**).

МН приводит к легочной гипертензии и перегрузке ПЖ [104–108]. Однако, согласно Евразийским клиническим рекомендациям по диагностике и лечению легочной гипертензии специфическая терапия легочной гипертензии не применяется у пациентов с заболеваниями левых отделов сердца [17].

- Рекомендовано для лечения синдрома низкого сердечного выброса на фоне ВМН назначение #левосимендана**, обладающего положительным инотропным и вазодилатирующим эффектом, что приводит к увеличению силы сердечных сокращений и снижению как пред-, так и постнагрузки (при гипотонии – назначается в сочетании с Эпинефрином**) [81–103,109,247,248].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: #Левосимендан** дозируется индивидуально в поддерживающей дозе — 0,05-0,2 мкг/кг/мин [81–103].

- Пациентам с хронической тяжелой симптомной МН на этапе предоперационной подготовки для компенсации сердечной недостаточности, профилактики интраоперационного повреждения миокарда и снижения риска развития низкого сердечного выброса в послеоперационном периоде рекомендовано периоперационное назначение #левосимендана** (при гипотонии – в сочетании с инотропной поддержкой) [83–92,94–96,99–103,109–116].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 2)

Комментарии: #Левосимендан** вводится во время операции или сразу после окончания искусственного кровообращения в течение 24-72 часов в дозе 0,05–0,2 мкг/кг/мин без нагрузочной дозы, что снижает риск гипотонии [113–116].

Используется и профилактическое введение с началом инфузии за 12 часов до операции и начало введения в виде нагрузочной дозы 12 мкг/кг в течение 10 минут [113–116].

- Назначение ингибиторов АПФ (/#Каптоприл**; /#Эналаприл**) рекомендовано всем пациентам с признаками ХСН и всем (симптомным и бессимптомным пациентам) с систолической дисфункцией левого желудочка на фоне ВМН [81,84,86,99–101,103–108].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: #Каптоприл** применяют у детей в стартовой дозе 0,18-0,33 мг/кг/сут в 3 приема с переходом на терапевтическую дозу 0,5-2,0 мг/кг/сут в 3 приема. При необходимости – доза может быть увеличена до максимальной: 6 мг/кг/сут [82,118-119].

#Эналаприл** применяют в дозе 0,1-0,5 мг/кг/сут в 2 приема, средняя доза — 0,38 мг/кг/сут, максимально используемая у детей - 1,2 мг/кг/сут [82,120-122]. #Эналаприл** предпочтителен у детей старшего возраста из-за большего удобства, связанного с его более длительным периодом полувыведения. Ингибиторы АПФ следует начинать вводить осторожно, с небольшой дозы, и только после коррекции гиповолемии, поскольку у некоторых пациентов может вызывать гипотензию даже в малых дозах [15,93].

У бессимптомных пациентов с хронической МН нет общепринятой медикаментозной терапии. Роль медикаментозной терапии в снижении регургитации МК не определена. Хотя снижение постнагрузки эффективно при острой МН, при хронической МР с нормальной фракцией выброса постнагрузка не увеличивается, препараты, уменьшающие постнагрузку, могут вызвать состояние хронической низкой постнагрузки, которое пока еще очень мало изучено.

При наличии симптомов ХСН ингибиторы АПФ у детей являются препаратами первой линии [84,86,99–101,103].

Согласно методическим рекомендациям Международного общества трансплантации сердца и легких, при дисфункции левого желудочка существует рекомендация класса 1 (уровень доказательности B) по применению ингибиторов АПФ у детей с симптомами ХСН и рекомендация класса IIA (уровень доказательности B) для бессимптомных пациентов [123]. Ингибиторы АПФ снижают адренергическую активность и активацию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, предотвращают патофизиологическое ремоделирование миокарда, что приводит к улучшению симптомов, уменьшению прогрессирования сердечной недостаточности и частоты госпитализации и улучшению выживаемости у взрослых с сердечной недостаточностью [81,82,93].

- При МН и отсутствии симптомов ХСН назначение ингибиторов АПФ большинством исследователей не рекомендуется [15,84,86,99–101,103].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: В то же время, в ряде исследований у пациентов с хронической умеренной МН терапия ингибиторами АПФ снижала выраженность МН, уменьшала массу и объемы ЛЖ. Однако, эти исследования, сообщающие о гемодинамических/ функциональных преимуществах ингибиторов АПФ при хронической МН, ограничены небольшими размерами выборок. В рандомизированном контролируемом исследовании #эналаприла** на толерантность к физической нагрузке, через 1 год положительного эффекта не обнаружено [15,84,86,99–101,103].

- Детям с митральной недостаточностью для предотвращения прогрессирования дисфункции миокарда и лечения хронической сердечной недостаточности рекомендовано назначение бета-адреноблокаторов (селективные бета-адреноблокаторы: #Метопролол**, #Бисопролол** и альфа-бета-адреноблокаторы: #Карведилол**) [84,86,99–101,103,104,124–132].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств –5)

Комментарии: Назначать бета-адреноблокаторы необходимо в условиях стационара, под контролем ЧСС и артериального давления (АД), с титрованием дозы вплоть до максимально переносимой. Наиболее изучено применение #Карведилол** для лечения ХСН у детей.

#Карведилол** (у детей off label) принимается перорально в начальной дозе от 0,1 мг/кг/сут в 2 приема с последующим повышением до максимально переносимой дозы – 0,7-0,8 мг/кг/сут [97,129,132,133].

#Метопролол** применяется у детей в дозе 0,1-1 мг/кг/сут [97,129].

#Бисопролол** (у детей off label) принимается перорально в дозе 0,1–0,3 мг/кг/сут в 1 прием [129,134–136].

В некоторых исследованиях выживаемость при приеме β-адреноблокаторов оказалась лучше. Однако, эффективность бета-адреноблокаторов для предотвращения прогрессирования дисфункции миокарда или предотвращения больших сердечно-сосудистых событий при хронической первичной МН в настоящее время не доказана [126,129].

- Рекомендовано лечение застойной сердечной недостаточности пациентам с хронической сердечной недостаточностью на фоне ВМН [15,129].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств –5)

Комментарии: Лечение застойной СН является комбинированным и включает в себя: инотропную поддержку, диуретики, снижение постнагрузки, дополнительный кислород, постельный режим, ограничение натрия и жидкости [15].

Медикаментозная терапия хронической сердечной недостаточности показана пациентам с хронической недостаточностью митрального клапана (стадия B-D), с пониженной ФВ и пациентам с систолической дисфункцией, имеющих симптоматику первичной хронической митральной недостаточности (стадия D) и ФВ менее 60%, для которых хирургическое лечение не рассматривается. Также лечение ХСН у пациентов с ВМН показано при подготовке к хирургическому лечению [84,86–92,94–96,99–101,103,104,127,128].

- Рекомендовано назначение сердечных гликозидов (гликозиды наперстянки/ Дигоксин**) для лечения ХСН у детей с ВМН [84,86,99–101,103].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств –5)

Комментарии: Дигоксин** следует начинать принимать только после проверки электролитов сыворотки крови в связи с повышенной токсичностью дигоксина** при гипокалиемии [15]. У детей до 3 лет дигоксин** применяется в виде внутривенной формы, после 3 лет в виде таблеток. Доза насыщения дигоксина** составляет 50 мкг/кг, которая вводится в 4-6 приемов на протяжении 2 дней (3 раза в сутки) [137]. Затем переходят на поддерживающую дозу дигоксина**, составляющую 0,01 мг/кг/сут (10 мкг/кг/сут) в 2 приема.

В настоящее время при лечении ХСН у детей старше 3 лет используются невысокие дозы #дигоксина** 5-10 мкг/кг/сут (при которых не выражено его проаритмическое влияние) с поддержанием концентрации дигоксина** в сыворотке крови на отметке 0,5–0,9 нг/мл [82,138].

Необходимо учитывать, что клиренс дигоксина** у новорожденных и младенцев зависят от возраста, в том числе – гестационного, веса, роста, креатинина сыворотки, одновременного применения других лекарств, формы принимаемого препарата и статуса заболевания [138].

При тяжелой сердечной недостаточности #дигоксин** иногда назначают одновременно с #карведилолом**(точных дозировок у детей не существует, но обычно #карведилол** принимается перорально в начальной дозе от 0,1 мг/кг/сут в 2 приема с последующим повышением дозы до достижения эффекта (обычно 0,7-0,8 мг/кг/сут), #дигоксин** назначается из расчета 5-10 мкг/кг/сут) [82,138,139], однако данная комбинация препаратов вызывает снижение клиренса #дигоксина** с появлением клинических симптомов интоксикации [139-140].

- Рекомендовано назначение диуретиков детям с сердечной недостаточностью на фоне ВМН [15,84,86,99–101,103,141–144,146].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 3)

Комментарии: Диуретики используются у детей для терапии сердечной недостаточности. Они снижают пред- и постнагрузку миокарда, а также количество внеклеточной жидкости, тем самым улучшая функциональное состояние внутренних органов. Дозы подбираются индивидуально, начиная с минимальной, постепенно увеличивая до клинически эффективной.

При небольшой задержке жидкости используют тиазиды: #Гидрохлоротиазид** у детей до 3 лет применяется в рамках препарата off label (твердая лекарственная форма). Гидрохлоротиазид**, согласно инструкции, применяется в дозе 1–2 мг/кг/сут или 30–60 мг/м2 поверхности тела 1 раз в сутки, однако в литературе описано применение более высоких доз #гидрохлоротиазида** у детей до 6 мес – 2-3,3 мг/кг/сут в 2 приема, старше 6 месяцев – 2 мг/кг/сут в 2 приема (у детей старше 3-х лет, применяется согласно инструкции) [145].

Калийсберегающий диуретик #Спиронолактон** (Калийсберегающие диуретики / Антагонисты альдостерона) может применяться вместе с тиазидами у детей в рамках препарата off label в дозе 1-3 мг/кг/сут [81,82,145]. У недоношенных до 32 недель гестации 1 мг/кг/сут, новорожденных 1-2 мг/кг/сут, у младенцев и детей 1-3 мг/кг/сут. Антагонисты альдостерона часто используют в сочетании с «петлевыми» диуретиками в качестве калийсберегающих мочегонных средств.

У детей со сниженной функцией почек или выраженной задержкой жидкости применяются «петлевые» диуретики. #Фуросемид** назначают новорожденным в дозе 1 мг/кг/прием каждые 12-24 часа per.os или внутривенно болюсно; младенцам и детям 1-4 мг/кг/сут в 2-4 приема при пероральном применении и 1-2 мг/кг/прием каждые 6-12 часов при в/в приеме [145]. При постоянной инфузии доза составляет 0,1-0,4 мг/кг/час [81,82].

Согласно инструкции препарата, фуросемид** вводится в/в в дозе 1 мг/кг/сут, но не более 20 мг, таблетки назначаются с 3 лет жизни, 2 мг/кг/сут, но не более 40 мг При внутривенном введении эффект наступает через 10-15 минут и продолжается до 3 часов. При сопутствующей почечной недостаточности доза #фуросемида** увеличивается до 5 и более мг/кг/сут [15,84,86,99–101,103,141–144].

#Торасемид может быть эффективнее фуросемида** при лечении СН у детей за счет более высокой диуретической активности, согласующейся с калийсберегающим и антиальдостероновыми эффектами. У детей применяют #торасемид в дозе 0,42-0,48 мг/кг/сут (от 0,18 до 0,8 мг/кг/сут) в один прием [146]. При переводе ребенка с фуросемида** на #торасемид, доза корректируется следующим образом: 1 мг фуросемида** соответствует 0,2 мг #торасемида [146].

- Не рекомендовано назначение специфической терапии легочной гипертензии пациентам с митральной недостаточностью и признаками легочной гипертензии [17].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: Легочная гипертензия при ВМН является посткапиллярной (венозной) и препараты, для лечения легочной артериальной (прекапиллярной) легочной гипертензии противопоказаны, так как могут ускорить развитие отека легких и декмопенсацию легочной гипертензии. Согласно Евразийским клиническим рекомендациям по диагностике и лечению легочной гипертензии специфическая терапия легочной гипертензии не применяется у пациентов с заболеваниями левых отделов сердца [17].

2. Хирургическое лечение

- Хирургическое лечение рекомендуется пациентам с тяжелой (3–4 степень) изолированной недостаточностью МК (II–IV ФК по NYHA), а также, в ряде случаев, пациентам с умеренной недостаточностью МК при хирургической коррекции сопутствующего врожденного порока сердца [8,13–15,27,28,45,46,49,148–173].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: В настоящее время для коррекции МР используется два типа операций:

1) реконструкция МК в условиях искусственного кровообращения;

2) протезирование МК в условиях искусственного кровообращения с сохранением части или иссечением всего митрального аппарата;

При коррекции МН (особенно у маленьких детей) предпочтение должно отдаваться клапансохраняющим операциям (реконстукция МК).

- Протезирование МК (протез митрального клапана механический двустворчатый***) при МН рекомендовано при невозможности выполнения или неэффективности ранее проведенной реконструктивной операции (резидуальная тяжелая МР) [8].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: Показания и выбор хирургической тактики зависят от тяжести МР, возраста пациента, выраженности симптомов сердечной недостаточности, сопутствующего ВПС, требующего хирургической коррекции [15,27,28,45,46,49].

С течением времени и накоплением опыта результаты протезирования МК у детей улучшились [155–172]. Тем не менее, остается ряд актуальных проблем, связанных с протезированием клапанов сердца нередко приводящих к развитию осложнений и необходимости повторной операции: дисфункция протеза, «перерост» и тромбоз протеза, протезный эндокардит, парапротезные фистулы, нарушения проводимости в виде атриовентрикулярной блокады, тромбоэмболические нарушения, гемолиз, гипокоагулянтные кровотечения. Кроме того, протезирование МК у пациентов педиатрической группы связано с ограничением выбора протезов адекватного размера и возможными техническими трудностями – необходимостью размещения протеза в ряде случаев не в физиологическом положении, а в супрааннулярной позиции. При этом последняя методика показывает худшие непосредственные и отдаленные результаты в сравнении с имплантацией протеза в нативное фиброзное кольцо клапана [167].

В 2019 году Ch. Ibezim опубликовал данные протезирования митрального клапана у детей до 10 лет с ВПС. Средняя госпитальная летальность в опубликованном исследовании составила 11–12%, а среди детей до 2 лет доходила до 20–25% [160].

По данным других авторов, свобода от осложнений, через 10 лет после протезирования клапана, составляет 65%–77%, а выживаемость в отдаленные сроки (15–20 лет) доходит до 76%. Несмотря на то, что протезирование клапана обеспечивает стабильные, прогнозируемые среднесрочные и долгосрочные результаты, большинство хирургов считают, что сохранение МК, когда это возможно, является предпочтительным [15,155,170–179].

В последнее десятилетие сформировалась тенденция к увеличению клапан сохраняющих операций у детей на МК по сравнению с протезированием, и концепция реконструктивной хирургии клапанов вновь стала актуальной. Реконструктивные вмешательства на МК у детей в большинстве случаев являются операцией выбора и доказывают свою эффективность, позволяя достичь минимальной или умеренной регургитации на клапане, а также сопровождаются высокой свободой от протезирования МК, хорошей выживаемостью и функциональным состоянием пациентов в отдаленные сроки [175].

Сохранение собственного клапана особенно важно для пациентов младшей возрастной группы, у которых существует возможность его роста в процессе взросления. При этом среди хирургов существует четкое понимание того, что реконструкция клапана может быть не идеальной, и в последующем пациент будет нуждаться в повторной операции.

На сегодняшний день существует следующая тактика хирургического лечения врожденной митральной патологии в зависимости от возраста: новорожденные и дети младшего возраста с патологией МК считаются кандидатами на операцию, только если у них отмечается критический митральный стеноз и/или тотальная митральная недостаточность с выраженной клинической симптоматикой (III– IV ФК по NYHA), особенно при наличии легочной гипертензии (давление в ЛА более 50 мм рт. ст.) или стеноза митрального клапана с наличием среднего трансмитрального градиента на МК более 10 мм рт. ст. при площади отверстия МК ниже 1,5–2,0 см, 2или сочетанная тяжелая клапанная патология [163,180,181].

У пациентов старшего возраста показанием к операции являются кардиомегалия (КТИ – более 60%), тяжелая МН МК (3–4 степени) в сочетании с резистентностью к медикаментозной терапии. При выраженном стенозе МК предпочтение отдается его протезированию [4,43].

В ряде случаев, когда требуется внутрисердечная коррекция сопутствующих врожденных пороков сердца, вмешательства могут выполняться и при меньшей степени дисфункции митрального клапана. Одним из наиболее частых сочетающихся пороков при митральной недостаточности являются септальные дефекты [179]. В то же время, при коррекции пороков, сопровождающихся объемной перегрузкой левых отделов сердца (дефектов межжелудочковой перегородки, открытого артериального протока) митральная недостаточность в большинстве случаев уменьшается и без пластики клапана [14,226-227].

Нерешенными вопросами остаются оптимальные сроки хирургического вмешательства, преимущества и показания к выполнению различных видов пластик МК у детей. При тяжелых поражениях МК в детском возрасте, реконструктивная операция остается эффективным паллиативным этапом лечения, зачастую дающим возможность добиться удовлетворительной функции клапана, улучшить клинический статус пациента и тем самым отдалить возможную необходимость протезирования МК. В то же время следует отметить, что механизмы, лежащие в основе дисфункции митрального клапана, являются многофакторными и требуют индивидуального подхода и применения различных хирургических методов в каждом конкретном случае, основная цель которых – достижение и восстановление приемлемой функции клапана/ клапанов при сочетанной патологии.

Предложенный диагностический ЭхоКГ алгоритм пред– и постоперационной оценки анатомии и функции митрального клапана, позволяет количественно оценить степень регургитации, определить уровень поражения структур, нарушение их функции, что в свою очередь способствует планированию оптимального способа и объема предстоящего вмешательства на МК. Выбор метода клапан сохраняющей операции определяется характером дисфункции структур, составляющих МК (соответственно классификации A. Carpentier). В зависимости от определенного типа выполняются различные варианты реконструкции МК:

Тип I дисфункции МК с нормальным движением створок: при дилатации ФК выполняются различные варианты аннулопластики - шовная комиссуральная (по типу Kay–Wooler–Reed), шовная аннулопластика (по Paneth, de Vega), аннулопластика на мягком/жестком опорном полукольце (кольцо для аннулопластики митрального клапана***, предназначенное для имплантации в сердце для поддержки кольца митрального клапана для реконструкции и/или коррекции недостаточности митрального клапана). Wood A.E., и соавт. предложили алгоритм выполнения аннулопластики в зависимости от площади поверхности тела ребенка и соответственно возраста: 1) маленьким детям с BSA менее 0,5 м2 предлагается выполнять аннулопластику по методу Wooler-Kay, которая заключается в наложение одинарных матрасных швов на встречных прокладках по комиссурам МК; 2) больным с BSA 0,5 до 0,9 м2 выполняется аннулопластика по Paneth или другие варианты шовной полуциркулярной аннулопластики; 3) детям со средним значением BSA более 0,9 м2 показано применение полуколец для аннулопластики [43,177,182–186]. При этом точных количественных критериев выраженности дилатации, при которых следует выполнять аннулопластику, в литературе не приводится. По мнению Pedro del Nido и соавт., предпочтение следует отдавать полоске из аутоперикарда, обработанного глутаральдегидом. Другие же авторы предлагают применение полоски из polytetrafluoroethylene (PTFE), но с фрагментарной имплантацией ее у детей (использование нескольких разделенных коротких полосок), чтобы сохранить возможность дальнейшего роста фиброзного кольца [182,187–193].

При расщеплении передней, задней или обеих створок выполняется ушивание расщепления. При наличии дефекта в створке - устранение дефекта створки с помощью ушивания или заплаты (заплата сердечно-сосудистая, животного происхождения***; заплата сердечно-сосудистая, синтетическая***).

Тип II дисфункции МК с увеличенной подвижностью створок/пролапс створок: пролапс одной или обеих створок МК. При пролапсе передней/задней или обеих створок митрального клапана выполняются (как по отдельности, так и в сочетании): резекция пролабирующей части створки с восстановлением ее целостности, укорочение или формирование неохорд, вальвулопластика край–в–край по типу Alfieri.

При удлинении хорд выполняется укорочение хорд, при отсутствии хорд/отрыве хорд - формирование неохорд, транслокация хорд.

Тип III – дисфункции МК с ограничением подвижности створок. При ограничении мобильности за счет сращения комиссур, и/или за счет укороченных вторичных хорд, гипоплазии/агенезии папиллярных мышц выполняются (как по отдельности, так и в сочетании): комиссуротомия, мобилизация задней створки, увеличение створки с помощью заплаты, пластика край-в-край по типу Alfieri, резекция вторичных хорд, папиллотомия.

При хронической первичной МН в настоящее время существует консенсус в пользу хирургического вмешательства при наличии симптомов ХСН и признаков, указывающих на “высокий риск”[104]. У пациентов, которые стабилизируются, но остаются симптоматическими, следует рассмотреть возможность раннего хирургического вмешательства для снижения риска необратимой желудочковой дисфункции [117]. Пациенты, которые становятся бессимптомными при медикаментозной терапии, могут лечиться таким же образом, как и пациенты с хронической митральной регургитацией.

3. Эндоваскулярные вмешательства

- Рутинная имплантация МК у детей эндоваскулярным методом не рекомендуется, однако возможно применение данной методики у пациентов с высоким риском хирургического вмешательства в условиях искусственного кровообращения [151-154,194,226-228].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: В настоящее время эндоваскулярная хирургия быстро развивается, появляются сообщения об успешной эндоваскулярной имплантации/реимплантации митрального клапана в детском возрасте. В настоящее время имплантация транскатетрного митрального клапана осуществима у детей подросткового возраста с хорошими результатами, в тоже время, в широкой практике не распространена и отдаленные результаты не изучены [226-228].

4. Иное лечение

Обезболивающая терапия у детей

Всем пациентам в ВМН для премедикации, с целью седации и обеспечения эмоциональной стабильности перед транспортировкой в операционную рекомендуется применять снотворные и седативные средства и/или анксиолитики в возрастных дозировках [195,196].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Медицинская реабилитация

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

- Реабилитацию пациентов с митральной недостаточностью после операции рекомендуется проводить придерживаясь общих принципов кардиореабилитации. Период реабилитационного восстановления, с возможностью возобновления активной деятельности, составляет минимум 4 месяца [27,28,197,198].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Рекомендуется пациентам с ВМН модификация образа жизни для повышения физической активности с целью первичной профилактики сердечно-сосудистых факторов риска (артериальной гипертензии, ожирения, сахарного диабета), а также для интеграции в нормальную социальную жизнь, за исключением детей с факторами риска (наличие кардиостимулятора (электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный, частотно-адаптивный***), кардиовертер-дефибрилятор (кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый двухкамерный***; кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый трехкамерный (бивентрикулярный) ***), каналопатии и др.) [249-256].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарий. Благодаря внедрению усовершенствованных хирургических и интервенционных методов, в том числе периоперационной интенсивной терапии, выживаемость детей с ВПС заметно улучшилась за последние десятилетия, что привело к увеличению числа доживших до взрослого возраста [250]. По мере взросления пациентов с ВПС на здоровье их сердца могут дополнительно влиять приобретенные сердечно-сосудистые факторы риска (например, артериальная гипертензия, ожирение, диабет), обычно встречающиеся в общей популяции, что увеличивает риск метаболических заболеваний, инсульта и ишемической болезни сердца [251,252]. Известно, что развитие атеросклеротических и метаболических заболеваний, проявляющихся во взрослом возрасте, обычно начинается уже в раннем детстве. Известно, что детское ожирение и малоподвижный образ жизни являются основными способствующими факторами [253]. Это подчеркивает необходимость первичной профилактики, поэтому необходимы вмешательства в образ жизни для повышения физической активности детей с ВПС, поскольку физическая активность незаменима для физического, эмоционального и психосоциального развития детей [254–256].

- Детям с легкой степенью ВМН рекомендуется ежедневная физическая активность, определенная ВОЗ на уровне > 60 минут, без ограничений, а также участие во всех видах развлекательных/соревновательных видов спорта с обязательной оценкой тяжести КСА не реже одного раза в год [257-259].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Детям с умеренной степенью ВМН рекомендуется ежедневная физическая активность средней и низкой интенсивности, а также занятия динамическими и статическими видами спорта низкой и средней интенсивности, за исключением соревновательных видов спорта, если нагрузочное тестирование демонстрирует удовлетворительную толерантность к физической нагрузке [257,259].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Детям с тяжелой ВМН рекомендуется занятия только низкоинтенсивными динамическими и статическими видами спорта и физической активностью в зависимости от симптомов и результатов нагрузочного теста, с исключением соревновательных видов спорта [259].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Рекомендуется в течение 6 месяцев после выполнения хирургической коррекции ВМН в условиях искусственного кровообращения (пластики митрального клапана в условиях искусственного кровообращения или протезирования митрального клапана в условиях искусственного кровообращения) пациенту с осложнённым течением послеоперационного периода (НК, инфекционные осложнения, повторные хирургические вмешательства в течение одной госпитализации) направление в специализированные санаторно-курортные учреждения кардиологического профиля, детские реабилитационные центры для проведения медицинской реабилитации (услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию на сердце и магистральных сосудах), включающей климатотерапию, бальнеотерапию, физиотерапевтические и кинезиологические методы лечения [198].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Рекомендуется ограничить физическую нагрузку в течение трех месяцев с момента выписки из стационара после хирургической коррекции ВМН [198].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Направление на санаторно-курортное лечение рекомендуется детям с ВМН без значимых нарушений гемодинамики, нарушений сердечного ритма и проводимости [249,260].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарий: на климатических и бальнеологических курортах проводится комплексное санаторно-курортное лечение, включающее: гелиовоздействие (А20.30.021), воздействие климатом (А20.30.012), ванны суховоздушные (А20.30.022), ванны местные (2-4 камерные) лечебные (А20.30.009).

Госпитализация

Организация оказания медицинской помощи

Показания для госпитализации в медицинскую организацию:

- неясность диагноза и необходимость в специальных методах исследования (использование диагностических процедур, проведение которых невозможно или нецелесообразно в условиях поликлиники) для уточнения причины и тяжести МН;

- коррекция медикаментозной терапии при наличии симптомов сердечной недостаточности и лёгочной гипертензии;

- выполнение плановой операции по протезированию или реконструкции митрального клапана;

- наличие симптомов сердечной недостаточности;

- наличие лёгочной гипертензии.

Показания для экстренной госпитализации:

- Острая митральная недостаточность, осложнившаяся развитием отека легких, кардиогенного шока, нестабильной гемодинамикой;

- декомпенсация ХСН на фоне первичной или вторичной хронической МН;

- развитие инфекционного эндокардита;

- ухудшение функционального статуса пациента в связи с прогрессированием симптомов недостаточности кровообращения, нарушениями ритма сердца;

- лёгочная гипертензия, требующая подбора/коррекции терапии.

Показания к выписке пациента из медицинской организации:

1) установленный диагноз МН с определением причины и тяжести с использованием специальных методов исследования;

2) скоррегированная медикаментозная терапия при отказе от оперативного вмешательства;

3) купированный пароксизм фибрилляции предсердий;

4) выполненная операция по протезированию или реконструкции митрального клапана с завершенным периодом послеоперационного наблюдения, курацией периоперационных осложнений.

Профилактика

Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

- Рекомендуется пожизненное диспансерное наблюдение (диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога – до достижения 18-летнего возраста, и врача-кардиолога – после 18 лет) пациентов с ВМН как без хирургического вмешательства, так и после хирургического вмешательства [27-29,45,46,148,150–154,173,194,199–205].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии. Бессимптомные пациенты с легкой степенью МН, отсутствием легочной гипертензии и дисфункции ЛЖ, могут наблюдаться 1 раз в год. Они должны быть проинструктированы о необходимости и крайней важности обращаться к врачу-кардиологу/ врачу- детскому кардиологу сразу при ухудшении самочувствия.

У пациентов с умеренной МН клиническая оценка, включая эхокардиографию, должна выполняться 2 раза в год (при необходимости возможно и чаще, при появлении новых симптомов или жалоб).

Если отсутствуют клинические данные прогрессирования МР, то выполнение эхокардиографии ежегодно не обязательно.

- Бессимптомных пациентов с тяжелой МР или асимптомной дисфункцией ЛЖ рекомендуется наблюдать (анамнез, осмотр и эхокардиография) (выполнять диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога/ врача-кардиолога) каждые 6–12 мес [27,28,45,46,148,150–154,173,194,199–205].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: Дооперационная фракция выброса является важным предиктором послеоперационной выживаемости у пациентов с хронической МН [45,46,200–205]. У пациентов с дооперационной фракцией выброса ЛЖ менее 55%, послеоперационная ФВ ЛЖ и выживаемость ниже по сравнению с пациентами с более высокой фракцией выброса [45,46,226]. В качестве определения оптимального срока выполнения хирургического лечения важно выполнять эхокардиографическое измерение конечного систолического размера (или объема). Конечный систолический размер ЛЖ, который может быть менее зависимым от нагрузки, чем фракция выброса, должен быть меньше 40 мм до операции, чтобы гарантировать нормальную послеоперационную функцию ЛЖ [45,46,206–208].

При наличии клинических проявлений СН, операция необходима, даже в тех случаях, когда функция ЛЖ в пределах нормы.

- Первый осмотр (диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога) оперированных пациентов с обязательным выполнением ЭхоКГ исследования рекомендуется проводить через 2–4 нед. после выписки из стационара [27,28,45,46,148,150–154,173,194,199–205].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: Во время первого визита к врачу после выписки пациента из стационара при наличии показаний может быть выполнено: регистрация ЭКГ (при наличии нарушений ритма и внутрисердечной проводимости, симптомов ишемии миокарда), прицельная рентгенография органов грудной клетки, общий (клинический) анализ крови (при подозрении на течение инфекционного процесса), оценка уровня креатинина, электролитов (у пациентов с сердечной недостаточностью и диуретической терапией), и коагулограммы (у пациентов на дезагрегантной и антикоагулянтной терапии). Важно контролировать функцию протеза, оценивать инфекционный статус и состояние сердечной мышцы.

Если пациент оперирован по поводу инфекционного эндокардита, визит к врачу необходимо назначать после окончания курса антибиотикотерапии.

Для выявления дифункции протеза необходим контроль допплер-ЭхоКГ.

Интервалы между посещениями врача зависят от исходной тяжести, осложнений и особенностей раннего послеоперационного периода, поэтому частота периодических осмотров м.б. разной, так при отсутствии осложнений и симптомов прогрессирования болезни достаточно проводить осмотр 1 раз в год, а исследования целесообразно выполнять при наличии показаний. ЭхоКГ назначается всем пациентам с протезированными клапанами при выявлении новых шумов или изменениях в клиническом состоянии пациента.

- Рекомендуется проведение ЭхоКГ исследования в рамках диспансерного наблюдения (диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога/ врача-кардиолога) [27,28,45,46,148,150–154,173,194,199–205].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Рекомендуется пациентам с левожелудочковой систолической дисфункцией после операции на клапанах сердца получать стандартную медикаментозную терапию сердечной недостаточности. Эта терапия должна продолжаться даже при улучшении функции ЛЖ [27,28].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии. У всех пациентов должна проводиться первичная и вторичная профилактика факторов риска сердечно-сосудистых событий.

- Рекомендуется пожизненная антикоагулянтная терапия варфарином** (АТХ B01AA03) пациентам после протезирования митрального клапана в условиях искусственного кровообращения с имплантацией механического протеза (протез митрального клапана механический двухстворчатый***) [209–222].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 3)

- Рекомендуется антикоагулянтная терапия варфарином** в течение 3 месяцев после протезирования митрального клапана в условиях искусственного кровообращения с имплантацией биологического протеза (биопротез митрального клапана***) [209–222].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Рекомендуется антикоагулянтная терапия варфарином** в течение 3 месяцев после пластики митрального клапана с применением синтетических материалов (заплата сердечно-сосудистая, синтетическая***, кольцо для аннулопластики митрального клапана***) или пациентам из групп риска [209,210,215–218].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

- Рекомендуется пожизненная антикоагулянтная терапия варфарином** вне зависимости от метода выполненного хирургического лечения, если у пациента имеются факторы риска тромбообразования (фибрилляция предсердий, венозные тромбозы, гиперкоагуляционные состояния или выраженное снижение сократительной функции левого желудочка [209–222].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: на фоне приема варфарина** необходим контроль МНО. Целевые значения МНО у лиц с протезированным митральным клапанов должны составлять 2,5-3,5. Контроль МНО возможно проводить как из образцов венозной крови, так и из капиллярной крови, методом самоконтроля в домашних условиях с использованием сертифицированных портативных коагулометров.

Информация

Источники и литература

-

Клинические рекомендации Ассоциации детских кардиологов России