Хронические осложнения сахарного диабета 1 типа

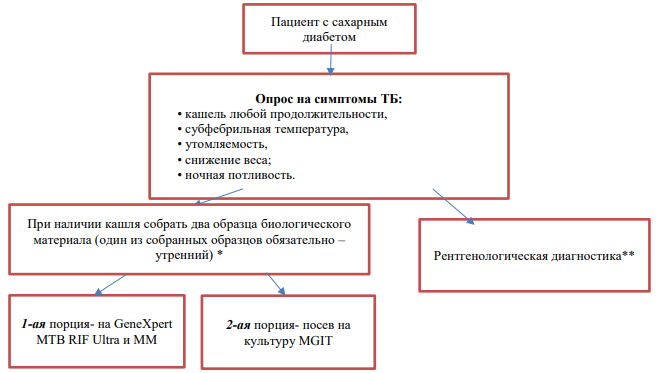

диабетическая нефропатия; диабетическая ретинопатия; диабетическая нейропатия

Версия: Клинические протоколы КР 2025 (Кыргызстан)

Версия: Клинические протоколы КР 2025 (Кыргызстан)

Инсулинзависимый сахарный диабет (E10), Инсулинозависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями (E10.6), Инсулинозависимый сахарный диабет с множественными осложнениями (E10.7), Инсулинозависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения (E10.5), Инсулинозависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями (E10.4), Инсулинозависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями (E10.8), Инсулинозависимый сахарный диабет с поражением глаз (E10.3), Инсулинозависимый сахарный диабет с поражением почек (E10.2)

Эндокринология

Общая информация

Краткое описание

Приложение 1

К приказу МЗКР №606

от 10.06.2025 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Клиническое руководство по диагностике, лечению и ведению сахарного диабета 1 типа и его осложнений

Клиническая проблема:

Сахарный диабет 1 типа (СД1)

Название документа:

Сахарный диабет 1 типа и осложнения: диагностика, лечение и ведение пациентов

Этапы оказания помощи:

Амбулаторный и стационарный уровни здравоохранения

Цель: Повышение знаний, умений и навыков врачей/медицинских работников всех специальностей в оказании качественной квалифицированной медицинской помощи больным с СД1 и его осложнениям на всех уровнях здравоохранения Кыргызской Республики (КР).

Цель: Повышение знаний, умений и навыков врачей/медицинских работников всех специальностей в оказании качественной квалифицированной медицинской помощи больным с СД1 и его осложнениям на всех уровнях здравоохранения Кыргызской Республики (КР).

Целевые группы

Семейные врачи, эндокринологи, терапевты, специалисты диагностических лабораторий, медицинские работники, участвующие в ведении и лечении пациентов с СД 1 типа, организаторы здравоохранения, эксперты ФОМС.

Пациенты с сахарным диабетом 1 типа.

Пациенты с сахарным диабетом 1 типа.

Дата создания:

Первое клиническое руководство по диагностике, лечению и ведению сахарного диабета 1 типа и клиническое руководство по диагностике, лечению и ведению острых и хронических осложнений в КР и соответствующие клинические протоколы были утверждены приказом МЗ КР № 748 от 8 июля 2019 г.

Данное Клиническое руководство по диагностике, лечению и ведению сахарного диабета 1 типа и его осложнений разработано на основании обновленных данных по наилучшей клинической практике, в дальнейшем будет обновляться по мере появления новых доказательств

Данное Клиническое руководство по диагностике, лечению и ведению сахарного диабета 1 типа и его осложнений разработано на основании обновленных данных по наилучшей клинической практике, в дальнейшем будет обновляться по мере появления новых доказательств

ВВЕДЕНИЕ

Обоснование приоритетности проблемы

Сахарный диабет - сложное, хроническое заболевание, требующее постоянного медицинского ухода и многофакторных стратегий снижения риска, помимо управления уровнем глюкозы. Постоянное обучение самоконтролю диабета и поддержка имеют решающее значение для расширения возможностей людей, предотвращения острых осложнений и снижения риска долгосрочных осложнений. Существуют достоверные данные, подтверждающие целый ряд мероприятий, направленных на улучшение результатов лечения диабета [ADA, 2025].

СД1 – это состояние, вызванное аутоиммунным повреждением инсулин- продуцирующих β-клеток островков поджелудочной железы, приводящее к эндогенному дефициту инсулина. Несмотря на достаточную изученность заболевания и наличие клинических рекомендаций по проведению заместительной терапии, количество больных с данной патологией растет по всему миру. При этом их когорта очень неоднородна, в том числе, ввиду различной этиологии, сопутствующего генетического фона, вариаций манифестации заболевания и степени тяжести.

Несмотря на высокую степень изученности СД1 и имеющиеся традиционные парадигмы диагностики и подходов к лечению, не всегда удается правильно диагностировать данный тип СД, что связано с вариабельным началом и течением, присутствием «неклассических» проявлений, а также существованием промежуточных форм заболевания, совмещающих в себе клинические признаки СД1 и СД 2-го типа (СД2), например, таких как латентный аутоиммунный диабет взрослых (LADA, от англ. latent autoimmune diabetes in adults) [2]. Эти факторы обусловливают и недостатки в лечении, ведь у большинства людей, страдающих СД1, не оптимизирован гликемический профиль [3].

Основной целью лечения сахарного диабета 1-го типа (СД 1) является достижение оптимального метаболического контроля, что обеспечивает хорошее самочувствие, возможности социальной активности, высокого качества жизни пациентов и является единственным доказанным способом профилактики острых и поздних осложнений [4].

В достижении положительных результатов лечения при диабете центральную роль играет сам больной. Недостаточная эффективность современных средств самоконтроля и лечения, по мнению ведущих специалистов, связана с недостаточным уровнем образованности пациентов в вопросах управления диабетом. У детей и подростков трудности терапевтического контроля обусловлены еще и возрастными аспектами поведения, мотивации, усвоения информации, взаимоотношений с членами семьи и окружающего социума.

Более 90% форм диабета у детей и подростков приходится на СД1. По данным Международной федерации диабета, сохраняется рост заболеваемости среди детей и подростков, количество новых случаев СД1 в возрасте 0–14 лет увеличилось с 98 200 до 108 300, а в возрасте 0–19 лет — со 128 900 до 149 500 в мире. Максимальный рост отмечен в регионах Африки, Ближнего Востока. Заболеваемость отражает только вновь выявленные случаи заболевания за отчетный период и характеризуется значительными географическими особенностями. Средний прирост заболеваемости СД1 — 3–4% в год [5].

СД1 – это состояние, вызванное аутоиммунным повреждением инсулин- продуцирующих β-клеток островков поджелудочной железы, приводящее к эндогенному дефициту инсулина. Несмотря на достаточную изученность заболевания и наличие клинических рекомендаций по проведению заместительной терапии, количество больных с данной патологией растет по всему миру. При этом их когорта очень неоднородна, в том числе, ввиду различной этиологии, сопутствующего генетического фона, вариаций манифестации заболевания и степени тяжести.

Несмотря на высокую степень изученности СД1 и имеющиеся традиционные парадигмы диагностики и подходов к лечению, не всегда удается правильно диагностировать данный тип СД, что связано с вариабельным началом и течением, присутствием «неклассических» проявлений, а также существованием промежуточных форм заболевания, совмещающих в себе клинические признаки СД1 и СД 2-го типа (СД2), например, таких как латентный аутоиммунный диабет взрослых (LADA, от англ. latent autoimmune diabetes in adults) [2]. Эти факторы обусловливают и недостатки в лечении, ведь у большинства людей, страдающих СД1, не оптимизирован гликемический профиль [3].

Основной целью лечения сахарного диабета 1-го типа (СД 1) является достижение оптимального метаболического контроля, что обеспечивает хорошее самочувствие, возможности социальной активности, высокого качества жизни пациентов и является единственным доказанным способом профилактики острых и поздних осложнений [4].

В достижении положительных результатов лечения при диабете центральную роль играет сам больной. Недостаточная эффективность современных средств самоконтроля и лечения, по мнению ведущих специалистов, связана с недостаточным уровнем образованности пациентов в вопросах управления диабетом. У детей и подростков трудности терапевтического контроля обусловлены еще и возрастными аспектами поведения, мотивации, усвоения информации, взаимоотношений с членами семьи и окружающего социума.

Более 90% форм диабета у детей и подростков приходится на СД1. По данным Международной федерации диабета, сохраняется рост заболеваемости среди детей и подростков, количество новых случаев СД1 в возрасте 0–14 лет увеличилось с 98 200 до 108 300, а в возрасте 0–19 лет — со 128 900 до 149 500 в мире. Максимальный рост отмечен в регионах Африки, Ближнего Востока. Заболеваемость отражает только вновь выявленные случаи заболевания за отчетный период и характеризуется значительными географическими особенностями. Средний прирост заболеваемости СД1 — 3–4% в год [5].

В 2021 году число людей, живущих с СД1, оценивалось примерно в 8,4 миллиона человек во всем мире, и в 2024 году было зарегистрировано 500 000 новых случаев. К 2040 году число людей, живущих с СД1, по прогнозам, достигнет 13,5–17,4 миллиона. Ожидаемая продолжительность жизни 10- летнего ребенка с диагнозом СД1 в среднем составляет всего 13 лет в странах с низким уровнем дохода и 65 лет в странах с высоким уровнем дохода [6]. У подростков с СД1 были зарегистрированы серьезные осложнения, включая диастолическую дисфункцию сердца, дислипидемию и альбуминурию, а эндотелиальная дисфункция была зарегистрирована еще раньше в детстве [7].

Кроме того, примерно у 30% пациентов с СД1 в течение жизни развивается терминальная стадия заболевания почек [8]. С СД1 также связаны плохое качество жизни и психологическое бремя [9, 10]. Таким образом, становится очевидным, что рост заболеваемости СД1 во всем мире представляет серьезную проблему для общественного здравоохранения.

Распространенность СД1 ежегодно увеличивается на 0,34% [11]. Вклад факторов окружающей среды в инициирование аутоиммунного процесса, который приводит к разрушению β-клеток, был тщательно изучен. Перинатальные параметры, такие как способ родов, а также рацион питания матери и ребенка, и экологические факторы, такие как загрязнение атмосферы и климатические условия, также выдвинуты гипотезы о корреляции их с распространенностью СД1. Эпидемия ожирения, которая приводит к резистентности к инсулину и нарушениям липидного обмена, как предполагается, ускоряет проявление СД1 у генетически предрасположенных лиц [12].

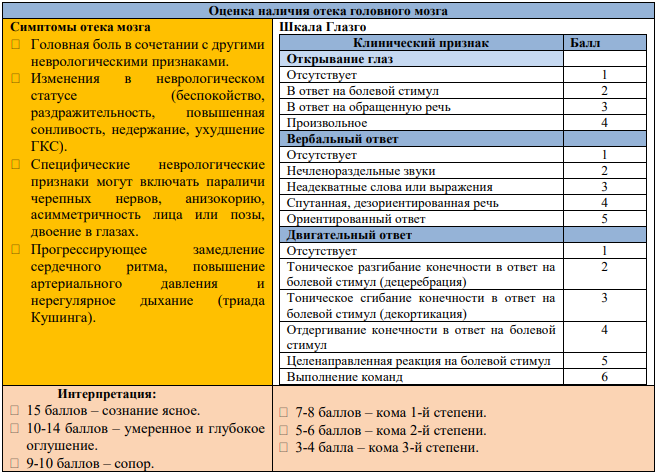

Диабетический кетоацидоз - одно из распространенных острых осложнений течения этого заболевания. Это тяжелое метаболическое нарушение, вызванное дефицитом инсулина, например, при перерыве в терапии или лихорадочных инфекциях. При этом происходит значительное повышение уровня сахара в крови и образование так называемых кетоновых тел [13]. В краткосрочной перспективе это осложнение может привести к отеку мозга [14], а в редких случаях - к летальному исходу. В долгосрочной перспективе оно связано с неблагоприятным дальнейшим течением диабета [15, 16], повреждением почек [17] и когнитивными нарушениями [18]. Профилактическим эффектом может обладать обучение диабету с учетом возраста, а также хорошая образовательная и психологическая поддержка детей и подростков [19].

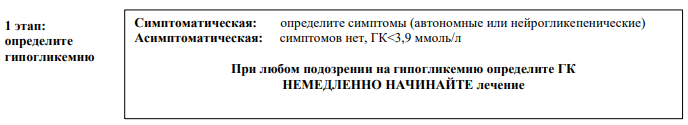

Гипогликемия - острое осложнение, связанное с чрезмерно низким уровнем глюкозы в крови (низкий сахар) и проявляющееся в основном на фоне интенсивной инсулинотерапии. Осложнение проявляется, когда потребление инсулина слишком велико по отношению к количеству сахара, поступающего с пищей, или когда потребление глюкозы увеличивается в результате физической активности [20]. В зависимости от степени тяжести она может привести к потере сознания, судорогам и, в крайних случаях, к смерти; часто требуется госпитализация [19, 21].

Гипогликемию можно в значительной степени предотвратить с помощью распространенных в настоящее время видов инсулинотерапии (обычная и интенсивная инъекционная терапия, терапия инсулиновой помпой), при необходимости в сочетании с использованием устройств непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) или систем автоматизированной доставки инсулина (AID), и обучение пациентов [22-24]. Когда гипогликемия становится явной, госпитализации можно избежать путем быстрого приема сахаросодержащих продуктов или напитков с быстроусвояемыми угловодами или путем приема глюкагона (антагониста инсулина, например, в виде назального спрея) [25].

Настоящее клиническое руководство по диагностике, лечению и ведению СД1 и его осложнений включает обновленные данные по заболеванию и результаты постоянного технического прогресса в области эффективного контроля и лечения СД1.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РУКОВОДСТВА

Цель: Повышение знаний, умений и навыков врачей/медицинских работников всех специальностей в оказании качественной квалифицированной медицинской помощи больным с СД1 на всех уровнях здравоохранения Кыргызской Республики (КР).

Задачи:

- Внедрение алгоритмов на амбулаторном и стационарном уровнях на основе научно-обоснованной практики и технологий оценки здравоохранения (ОТЗ, HTA – Health Technology Assessment).

- Внедрение в практику единых научно-обоснованных клинико-лабораторных критериев по диагностике, лечению и ведению СД1 на всех уровнях здравоохранения КР.

- Внедрение в практику научно-обоснованных принципов и подходов в лечении и ведении осложнений СД1 на всех уровнях здравоохранения КР.

- Применение единого алгоритма действий на всех уровнях оказания медицинской помощи пациентам с СД1 для:

− своевременной диагностики заболевания;

− правильного квалифицированного ведения и лечения болезни.

− правильного квалифицированного ведения и лечения болезни.

- Снижение риска развития и прогрессирования осложнений и улучшение качества жизни пациентов с СД1.

- Разработка стандартов и индикаторов для проведения мониторинга и аудита с целью оценки качества оказываемой помощи на всех уровнях ОЗ.

Целевая группа руководства

Клиническое руководство «Сахарный диабет 1 типа и его осложнения: диагностика, лечение и ведение пациентов» рекомендуется использовать для оказания квалифицированной качественной помощи пациентам с СД1.

Клиническое руководство разработано для медицинских работников амбулаторного и стационарного уровней ОЗ КР, принимающих участие в ведении, диагностике, лечении пациентов с СД1.

Ожидаемые результаты применения клинического руководства по данным мониторинга индикаторов:

− Улучшение качества диагностики будет способствовать своевременному выявлению, следовательно, лечению СД1.

− Внедрение мероприятий по обучению специалистов и пациентов с СД1, основанных на доказательствах, будет способствовать улучшению качества лечения и жизни пациентов с СД1.

− Рациональное лечение СД1 будет способствовать сокращению осложнений и смертности, снижению материальных и иных затрат у больного и у государства.

− Сокращение частоты госпитализаций с острыми осложнениями СД1.

Клиническое руководство разработано для медицинских работников амбулаторного и стационарного уровней ОЗ КР, принимающих участие в ведении, диагностике, лечении пациентов с СД1.

Ожидаемые результаты применения клинического руководства по данным мониторинга индикаторов:

− Улучшение качества диагностики будет способствовать своевременному выявлению, следовательно, лечению СД1.

− Внедрение мероприятий по обучению специалистов и пациентов с СД1, основанных на доказательствах, будет способствовать улучшению качества лечения и жизни пациентов с СД1.

− Рациональное лечение СД1 будет способствовать сокращению осложнений и смертности, снижению материальных и иных затрат у больного и у государства.

− Сокращение частоты госпитализаций с острыми осложнениями СД1.

План внедрения клинического руководства

«Сахарный диабет 1 типа и его осложнения: диагностика, лечение и ведение»

Цель - улучшения качества оказываемой медицинской помощи пациентам с СД1 путем внедрения и регулярного мониторинга в соответствии с утвержденными стандартами и индикаторами.

Цель - улучшения качества оказываемой медицинской помощи пациентам с СД1 путем внедрения и регулярного мониторинга в соответствии с утвержденными стандартами и индикаторами.

Задачи внедрения:

- Внедрение в практику здравоохранения КР, алгоритмов, стандартов и индикаторов по СД1 в пилотных ОЗ Кыргызской Республики;

- Обучение семейных врачей, специалистов здравоохранения разных уровней по оказанию медицинской помощи в соответствии с утвержденным КР, алгоритмов, стандартов и индикаторов;

- Делегирование медицинским сестрам процессов обучения пациентов с СД1 по питанию, физической активности, технике введения инсулина, хранению, самоконтролю;

- Проведение мониторинга и аудита для оценки качества оказания медицинской помощи специалистами;

- Использование результатов мониторинга и аудита для улучшения качества медицинской помощи пациентам с СД1.

Методы внедрения КР и КП

- Обучение и предоставление информации о целях внедрения КР, алгоритмов, стандартов и индикаторов семейным врачам и эндокринологам.

- Исходное и конечное тестирование специалистов ОЗ.

- Распространение КР, алгоритмов, стандартов и индикаторов по СД 1 типа.

- Объяснение персоналу характера и содержания КР, алгоритмов, стандартов и индикаторов путем организации семинаров и интерактивного обучения.

- Поддержка практикующих врачей, предоставление информации, обратная связь.

- Координация деятельности для поддержки КР, алгоритмов, стандартов и индикаторов путем привлечения кураторов непосредственно на местах.

- Предоставление памяток для специалистов и пациентов.

- Проведение периодического мониторинга и аудита (каждые 3 мес.).

- Вовлечение пациентов в обучение и предоставление информации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Сахарный диабет (СД) – это группа метаболических заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, которая является результатом дефектов секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих факторов (ВОЗ, 1999).

Этиология СД гетерогенна, в большинстве случаев заболевания можно отнести к одной из двух больших этиопатогенетических категорий: СД1 и СД2. СД1 обусловлен абсолютным дефицитом секреции инсулина, тогда как СД2 характеризуется относительной инсулиновой недостаточностью с нарушениями как секреции, так и действия инсулина. СД1 по-прежнему остается наиболее распространенной формой СД среди молодых людей во многих популяциях, особенно среди представителей европеоидной расы; при этом СД2 все больше распространяется во всем мире. Дифференцирование между типами СД имеет большое значение, как для принятия терапевтических решений, так и для целей обучения. Характеристики СД1 с началом в молодом возрасте по сравнению с СД2 представлены в таблице 1.

Этиология СД гетерогенна, в большинстве случаев заболевания можно отнести к одной из двух больших этиопатогенетических категорий: СД1 и СД2. СД1 обусловлен абсолютным дефицитом секреции инсулина, тогда как СД2 характеризуется относительной инсулиновой недостаточностью с нарушениями как секреции, так и действия инсулина. СД1 по-прежнему остается наиболее распространенной формой СД среди молодых людей во многих популяциях, особенно среди представителей европеоидной расы; при этом СД2 все больше распространяется во всем мире. Дифференцирование между типами СД имеет большое значение, как для принятия терапевтических решений, так и для целей обучения. Характеристики СД1 с началом в молодом возрасте по сравнению с СД2 представлены в таблице 1.

Осложнения

ХРОНИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Специфические осложнения СД в детском и подростковом возрасте - микрососудистые нарушения:

-

диабетические ретинопатия (ДР);

-

нефропатия (ДН);

-

нейропатия.

Факторы риска:

-

большая длительность заболевания, старший возраст и пубертатный период;

-

курение;

-

АГ;

-

дислипидемия;

-

отягощенная наследственность в отношении развития осложнений;

-

ожирение;

-

сидячий образ жизни.

Патогенез специфических осложнений СД сложен: нарушения микроциркуляции, свертывающей и фибринолитической систем крови, системы антиоксидантной защиты, обмена белковых компонентов сосудистой стенки и проницаемости сосудов. Хроническая гипергликемия активирует процессы неферментативного гликирования белков, полиоловый путь метаболизма глюкозы и прямую глюкозотоксичность.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ [31]

Диабетическая ретинопатия (ДР) - специфичное позднее нейромикрососудистое осложнение СД, развивающееся, как правило, последовательно от изменений, связанных с повышенной проницаемостью и окклюзией ретинальных сосудов до появления новообразованных сосудов и фиброглиальной ткани.

Диабетический макулярный отек (ДМО) — утолщение сетчатки, связанное с накоплением жидкости в межклеточном пространстве нейроэпителия вследствие нарушения гематоретинальных барьеров и несоответствия между транссудацией жидкости, и способности к ее реабсорбции. ДМО может развиться при любой стадии ДР.

Диабетический макулярный отек (ДМО) — утолщение сетчатки, связанное с накоплением жидкости в межклеточном пространстве нейроэпителия вследствие нарушения гематоретинальных барьеров и несоответствия между транссудацией жидкости, и способности к ее реабсорбции. ДМО может развиться при любой стадии ДР.

Классификация стадий ДР:

1. Непролиферативная: микроаневризмы, мелкие интраретинальные кровоизлияния, «мягкие» («ватные») экссудаты.

2. Препролиферативная: наличие хотя бы одного из 3 признаков: o - венозные деформации в 2-х и более квадрантах o - умеренные ИРМА хотя бы в одном квадранте o - множественных ретинальные геморрагии в 4-х квадрантах глазного дна.

3. Пролиферативная (у детей редко): неоваскуляризация (и/или фиброзная пролиферация) диска зрительного нерва и/или сетчатки, преретинальные и/или витреальные кровоизлияния (гемофтальм), тракционная (или тракционно-регматогенная) отслойка сетчатки, неоваскулярная глаукома.

2. Препролиферативная: наличие хотя бы одного из 3 признаков: o - венозные деформации в 2-х и более квадрантах o - умеренные ИРМА хотя бы в одном квадранте o - множественных ретинальные геморрагии в 4-х квадрантах глазного дна.

3. Пролиферативная (у детей редко): неоваскуляризация (и/или фиброзная пролиферация) диска зрительного нерва и/или сетчатки, преретинальные и/или витреальные кровоизлияния (гемофтальм), тракционная (или тракционно-регматогенная) отслойка сетчатки, неоваскулярная глаукома.

Характеристика изменений на глазном дне при различных стадиях диабетической ретинопатии

|

Стадии ДР

|

Характеристика изменений на глазном дне

|

|

Непролиферативная

|

Микроаневризмы, мелкие интраретинальные кровоизлияния, «мягкие» («ватные») экссудаты

|

|

Препролиферативная (тяжелая непролиферативная)

|

Наличие хотя бы одного из 3 признаков:

|

|

Пролиферативная

|

Неоваскуляризация (и/или фиброзная пролиферация) диска зрительного нерва и/или сетчатки, преретинальные и/или витреальные кровоизлияния (гемофтальм), тракционная (или тракционно-регматогенная) отслойка сетчатки, неоваскулярная глаукома

|

Клинические признаки ДР и ДМО:

-

снижение остроты зрения;

-

плавающие помутнения;

-

искажения предметов (метаморфопсии);

-

«пятно» или «сетка» перед глазами;

-

при отслойке сетчатки - на снижение зрения и появление «завесы» в поле зрения;

-

при развитии нейропатии с поражением III и VI пар черепно-мозговых нервов пациенты могут жаловаться на отклонение глазного яблока, двоение и опущение верхнего века.

|

D

|

Рекомендуется проводить сбор анамнеза и жалоб при патологии глаза всем пациентам с СД 1 с подозрением на диабетическое поражение сетчатки с целью выяснения наличия функциональных зрительных расстройств [25-31]

|

Из общего анамнеза важно уточнить давность СД и степень контроля заболевания (уровень глюкозы крови, гликированного гемоглобина), наличие артериальной гипертензии, показатели липидного обмена, наличие макрососудистых или иных микрососудистых осложнений СД

|

D

|

Рекомендуется проводить осмотр и консультацию врача- офтальмолога ежегодно при длительности заболевания СД1 более 2 лет в возрасте ≥11 лет с целью выявления ДР и других диабетических изменений сетчатки [25-31]

|

|

Методы скрирнга на ДР:

|

|

D

|

Рекомендуется проводить скрининг на ДР чаще одного раза в год при высоком риске потери зрения с целью его предотвращения у пациентов с СД1 [25-31]

|

В связи с потенциальным ухудшением течения ДР у пациентов с длительным плохим гликемическим контролем при его стабильном улучшении рекомендуется проводить офтальмологический мониторинг до начала интенсивного лечения и каждые три месяца в течение 6-12 месяцев после его начала, особенно если ДР перед началом интенсификации терапии находилась на умеренной непролиферативной стадии или более тяжелой, или произошло ее прогрессирование на фоне лечения.

|

D

|

Не рекомендуется консервативное лечение пациентов с СД 1 с ДР

и/или ДМО [25-31] |

|

НЕ РЕКОМЕНДУНТСЯ назначать препараты, которые не имеют убедительных доказательств по их эффективности при диабетической ретинопатии:

|

|

D |

Рекомендуется проводить необходимые лечебные офтальмологические манипуляции пациентам с СД 1 на любой стадии ДР и при ДМО для предотвращения потери зрения вне зависимости от достижения целевых уровней гликемического контроля, АД и липидного обмена [25-31]

|

|

D |

Рекомендуется проведение лазерной коагуляции сетчатки и интравитреальное введение средств, препятствующих новообразованию сосудов (анти-VEGF) (vascular endothelial growth factor) – ингибиторов эндотелиального фактора роста сосудов, у пациентов с СД1 и тяжелой непролиферативной ретинопатией и/или диабетическим макулярным отеком с целью предотвращения или снижения частоты и/или уровня потери зрения [25-31]

|

Несмотря на то, что не имеется достаточно литературных данных, подтверждающих эффективность и безопасность лазерной коагуляции сетчатки и интравитреального введения средств, препятствующих новообразованию сосудов (антиVEGF) у детей с СД1, данные методы обладают доказанной эффективностью при ДР у взрослых пациентов с СД1 и при ретинопатии недоношенных детей [31]. Поэтому, нет никаких оснований предполагать, что эти данные не могут распространяться на детей с СД1.

|

D |

Рекомендуется проводить регулярные офтальмологическиеосмотры с обязательной офтальмоскопией/биомикроскопией глазного дна всем пациентам с СД1, частота которых зависит от особенностей клинической картины и течения заболевания, с целью выявления, оценки тяжести диабетических изменений сетчатки, их мониторинга и выработки тактики ведения пациента [25-31]

|

Частота офтальмологических осмотров пациентов с сахарным диабетом 1 типа

|

Стадия (тяжесть) ДР

|

Наличие и вариант ДМО

|

Следующий осмотр

|

|

Отсутствие или минимальная непролиферативная ДР

|

нет

|

через 12 мес.

|

|

Легкая непролиферативная ДР

|

нет

|

через 12 мес.

|

|

без вовлечения

центра |

через 3-6 мес.

|

|

|

с вовлечением

центра |

через 1 мес.

|

|

|

Умеренная непролиферативная ДР

|

нет

|

через 6-12 мес.

|

|

без вовлечения

центра |

через 3-6 мес.

|

|

|

с вовлечением

центра |

через 1 мес.

|

|

|

Препролиферативная ДР (тяжелая непролиферативная ДР)

|

нет

|

через 3-4 мес.

|

|

без вовлечения

центра |

через 3-6 мес.

|

|

|

с вовлечением

центра |

через 1 мес.

|

|

|

Пролиферативная ДР невысокого риска потери зрения

|

нет

|

через 3-4 мес.

|

|

без вовлечения

центра |

через 2-4 мес.

|

|

|

с вовлечением

центра |

через 1 мес.

|

|

|

Пролиферативная ДР высокого риска потери зрения

|

нет

|

через 2-4 мес.

|

|

без вовлечения

центра |

через 2-4 мес.

|

|

|

с вовлечением

центра |

через 1 мес.

|

|

|

Терминальная ДР

|

|

По показаниям

|

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ

Диабетическая нефропатия (ДН) - специфическое поражение почек при СД, сопровождающееся формированием узелкового гломерулосклероза, приводящего к развитию терминальной почечной недостаточности, требующей проведения заместительной почечной терапии (диализ, трансплантация).

Хроническая болезнь почек (ХБП) – это персистирующее в течение трех месяцев или более поражение органа вследствие действия различных этиологических факторов, анатомической основой которого является процесс замещения нормальных анатомических структур фиброзом, приводящий к его дисфункции.

ДН — результат воздействия метаболических (гипергликемия, гиперлипидемия) и гемодинамических (артериальная гипертензия (АГ), внутриклубочковая гипертензия) факторов на почечную микроциркуляцию, модулируемый генетическими факторами. ДН развивается у 20-40% пациентов с СД 1, типично развитие при длительности заболевания более 10 лет, однако при неблагоприятных факторах возможно более раннее развитие. ДН существенно повышает риск кардиоваскулярной патологии и стоимость лечения.

Хроническая болезнь почек (ХБП) – это персистирующее в течение трех месяцев или более поражение органа вследствие действия различных этиологических факторов, анатомической основой которого является процесс замещения нормальных анатомических структур фиброзом, приводящий к его дисфункции.

ДН — результат воздействия метаболических (гипергликемия, гиперлипидемия) и гемодинамических (артериальная гипертензия (АГ), внутриклубочковая гипертензия) факторов на почечную микроциркуляцию, модулируемый генетическими факторами. ДН развивается у 20-40% пациентов с СД 1, типично развитие при длительности заболевания более 10 лет, однако при неблагоприятных факторах возможно более раннее развитие. ДН существенно повышает риск кардиоваскулярной патологии и стоимость лечения.

Классификация

Согласно концепции ХБП, оценка стадии почечной патологии осуществляется по величине СКФ, признанной как наиболее полно отражающей количество и суммарный объем работы нефронов, в том числе связанной с выполнением неэкскреторных функций (табл. 7). Кроме того, выделяют три категории альбуминурии.

Диагноз ДН устанавливается в соответствии с ХБП по стадии снижения скорости клубочковой фильтрации и уровню альбуминурии.

Диагноз ДН устанавливается в соответствии с ХБП по стадии снижения скорости клубочковой фильтрации и уровню альбуминурии.

Стадии хронической болезни почек по уровню скорости клубочковой фильтрации

|

рСКФ (мл/мин/1,73 м2)

|

Определение

|

Стадия

|

|

≥90

|

Высокая и оптимальная

|

С1

|

|

60-89

|

Незначительно сниженная

|

С2

|

|

45-59

|

Умеренно сниженная

|

С3а

|

|

30-44

|

Существенно сниженная

|

С3в

|

|

15-29

|

Резко сниженная

|

С4

|

|

<15

|

Терминальная почечная недостаточность

|

С5

|

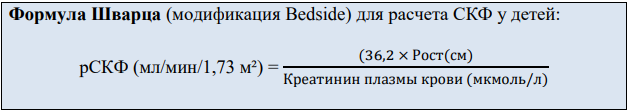

Формула для расчета скорости клубочковой фильтрации

Формула Шварца в настоящее время считается лучшим методом оценки СКФ у детей.

Для определения креатинина в сыворотке крови должны использоваться методы с калибровкой по масс-спектрометрии с изотопным разведением. Использование исходной формулы Шварца приводит к завышению СКФ на 20- 40%.

Классификация хронической болезни почек по уровню альбуминурии

|

Категория

|

А/Кр мочи

|

СЭА (мг/24 часа

|

Описание

|

|

|

мг/моль

|

мг/г

|

|||

|

А1

|

<3

|

<30

|

<30

|

Норма или

незначительно повышено |

|

А2

|

3-30

|

30-300

|

30-300

|

Умеренно

повышено |

|

А3

|

˃30

|

˃300

|

˃300

|

Значительно

повышено |

*А/Кр – отношение альбумин/креатинин, СЭА – скорость экскреции альбумина

Пример формулировки диагноза:

Пример формулировки диагноза:

|

Формулировка диагноза ДН в соответствии с классификацией ХБП:

1) Диабетическая нефропатия, ХБП С1 (2, 3. 4 или 5) А2 2) Диабетическая нефропатия, ХБП С1 (2, 3, 4 или 5) А3 3) Диабетическая нефропатия, ХБП С3 (4 или 5) А1 (т.е. независимо от уровня альбуминурии) 4) Диабетическая нефропатия, ХБП С5 (лечение заместительной почечной терапией) |

При нормальном уровне рСКФ и альбумина в моче (стадия С1А1) диагноз ХБП может быть выставлен только при наличии других маркеров повреждения почек.

В случае нормализации показателей альбуминурии на фоне нефропротективной терапии у пациентов с сохранной рСКФ ≥ 60 мл/мин / 1,73 м2 - диагноз ДН, ХБП сохраняется с формулировкой: ДН, ХБП С1-2 А1 (регресс альбуминурии на фоне нефропротективной терапии).

Специфические симптомы ДН на стадии ХБП С1-3а А1-2 отсутствуют у большинства пациентов с СД1 (редко отмечают эпизоды повышения АД). На стадии ХБП С4-5 отмечают слабость, сонливость, быструю утомляемость, выраженные стойкие отеки, стабильно повышенное АД, тошноту, иногда рвоту без облегчения состояния. На стадии ХБП С3-5 А3 отмечают отеки стоп, голеней, иногда бедер, лица, снижение аппетита, нарастание и постоянно повышенное АД.

|

D

|

Рекомендуется проведение исследования уровня альбумина и креатинина в моче крови ежегодно у пациентов с СД1 в возрасте ≥11 лет при длительности заболевания более 2 лет для оценки соотношения альбумин/креатинин с целью своевременного выявления ДН [25-31]

|

Наличие микроальбуминурии подтверждается соотношением альбумин/креатинин от 3 до 30 мг/ммоль или от 30 до 300 мг/ г (разовая порция мочи).

Разовая порция мочи на микроальбуминурию предпочтительнее из-за известных суточных колебаний экскреции альбумина и постуральных эффектов.

Сбор суточной мочи на микроальбуминурию затруднителен и мало информативен. Вследствие биологической вариабельности необходимо использовать два из трех положительных образца утренней мочи на микроальбуминурию для ее подтверждения.

Стойкая альбуминурия (протеинурия) определяется наличием изменений в двух или всех трех пробах в течение периода от 3 до 6 месяцев.

Факторами, которые могут давать ложноположительные результаты являются следующие:

-

предшествующая физическая нагрузка;

-

инфекции;

-

повышенная температура тела, лихорадка;

-

менструальные выделения;

-

заболевания почек;

-

выраженная гипергликемия.

Аномальные (ложноположительные) результаты тестирования должны перепроверяться, так как микроальбуминурия может быть преходящей.

|

В

|

Рекомендуется проведение оценки рСКФ у пациентов с СД1 при наличии стойкой альбуминурии (протеинурии) для определения степени нарушения почечной функции [25-31]

|

Диагностика ДН основывается на наличии повышенной альбуминурии и/или снижении рСКФ при отсутствии симптомов первичной почечной патологии. Типичная картина включает длительный анамнез заболевания, наличие ДР, альбуминурию без гематурии и быстрого снижения рСКФ. Однако нередко у пациентов с СД 1 снижение рСКФ может происходить на фоне нормоальбуминурии.

С учетом вариабельности для установления диагноза ДН необходимо не менее, чем 2-кратное исследование соотношения альбумин/креатинин или концентрации альбумина в разовой порции мочи (только количественными методами) в период от 1 до 3 месяцев.

При быстро нарастающей альбуминурии, внезапном развитии нефротического синдрома, быстром снижении рСКФ, отсутствии ДР, изменении осадка мочи (гематурия, лейкоцитурия, цилиндрурия) можно предположить альтернативную или дополнительную причину почечной патологии.

|

A

|

Рекомендуется потребление белка не более 0,8 г/кг массы тела в сутки недиализным небеременным пациентам с СД 1 с ХБП С3-5 и/или А3 для замедления прогрессирования осложнения [25-31]

|

Потребление такого количества белка в сравнении с большим уровнем замедляет снижение рСКФ. Диета, содержащая более 1,3 г/кг/сут ассоциирована с усилением альбуминурии, быстрым снижением почечной функции, кардиоваскулярной смертностью.

Потребление белка не более 0,8 г/кг/сут не влияет на контроль гликемии, кардиоваскулярный риск и снижение рСКФ. Для пациентов на диализе необходимо более высокое потребление белка, так как нарушение питательного статуса – важная проблема диализных пациентов.

|

A

|

Рекомендуется ограничение потребления натрия до 2,3 г/сут пациентам с СД1 и ХБП для контроля АД, снижения кардиоваскулярного риска [25-31]

|

*2,3 г натрия соответствует 5 г поваренной соли.

|

В

|

Рекомендуется ограничение потребления калия пациентам с СД 1 и ХБП для снижения риска гиперкалиемии [25-31]

|

|

В

|

Рекомендуется оптимизировать контроль гликемии пациентам с СД 1 для снижения риска или замедления прогрессирования ДН [25-31]

|

У пациентов с выраженными стадиями ХБП целевой уровень HbA1c должен быть индивидуализирован с учетом высокого риска гипогликемии.

Потребление натрия и калия необходимо индивидуализировать с учетом коморбидности, применяемых препаратов, уровня АД и лабораторных данных.

|

В

|

Рекомендуется использование препаратов из группы ингибиторов ангиотензин превращающего фермента (иАПФ) у пациентов с СД1 и постоянной микроальбуминурией для снижения уровня и прогрессирования альбуминурии [25-31]

|

Режим дозирования иАПФ должен быть индивидуальным с учетом показателей рСКФ пациента и особенностей фармакокинетики препаратов, указанных в инструкции:

-

эналаприл в дозе 5-10 мг/сут;

-

фозиноприл в дозе 5-10 мг/сут;

|

Меры предосторожности!!!

Не назначать иАПФ при уменьшении СКФ менее 30 мл/мин/1,73м2 |

|

D

|

Рекомендуется назначать антагонисты рецепторов ангиотензина ІІ (БРА) пациентам при непереносимости иАПФ или для усиления антигипертензивной и антипротеинурической терапии [25-31]:

|

|

D

|

Рекомендуется проводить контроль креатинина и калия сыворотки крови пациентам с СД 1, получающим иАПФ или БРА и диуретики (АТХ-классификация С03) для оценки безопасности терапии [25-31]

|

|

В |

НЕ рекомендуется назначать иАПФ или БРА пациентам с СД 1 при нормальном АД, соотношении альбумин/креатинин мочи < 3 мг/ммоль или альбуминурии < 20 мг/л (30 мг/сут), нормальной рСКФ для первичной профилактики ДН ввиду отсутствия доказательств эффективности [25-31]

|

|

D

|

Рекомендуется проводить консультацию врача-нефролога у пациентов с СД1 при наличии стойкой альбуминурии (протеинурии) для диагностики и лечения ХБП [25-31]

|

|

D |

Рекомендуется оценить сроки и возможности заместительной почечной терапии у пациентов с СД 1 и рСКФ < 30 мл/мин/1,73 м2 для ее плановой инициации [25-31]

|

Мониторинг в зависимости от стадии диабетической нефропатии

|

Стадия ДН

|

Параметры контроля

|

Частота определений

|

|

ХБП C1-2 А2- А3 |

HbA1c

|

1 раз в 3 мес.

|

|

Альбуминурия

|

2 раза в год

|

|

|

АД

|

Ежедневно

|

|

|

Креатинин сыворотки, рСКФ

|

1 раз в год

|

|

|

Липиды сыворотки

|

1 раз в год при нормальных значениях; через 4-12 нед. в случае инициации терапии статинами или изменения дозы, далее – 1 раз в год

|

|

|

Гемоглобин

Железо, ферритин сыворотки, насыщение трансферрина железом |

1 раз в год при наличии анемии

|

|

|

ЭКГ + нагрузочные тесты, ЭХО-КГ

|

Рекомендации врача-кардиолога

|

|

|

Глазное дно

|

Рекомендации врача-офтальмолога

|

|

|

Осмотр стоп

|

При каждом посещении врача

|

|

|

ХБП С3 А1-А3 |

HbA1c

|

1 раз в 3 мес.

|

|

Альбуминурия/протеинурия

|

2 раза в год

|

|

|

АД

|

Ежедневно

|

|

|

Креатинин сыворотки, рСКФ

Альбумин сыворотки Мочевая кислота сыворотки Калий сыворотки Кальций сыворотки (общий и ионизированный), фосфор сыворотки, паратгормон, 25(OH) витамин D |

1 раз в 6-12 мес.

|

|

|

Минеральная плотность костей для оценки риска переломов (особенно при наличии факторов риска), если это повлияет на принятие решения о лечении

|

1 раз в год

|

|

|

Липиды сыворотки

|

1 раз в год при нормальных значениях; через 4-12 нед. в случае инициации терапии статинами или изменения дозы, далее – 1 раз в год

|

|

|

Гемоглобин

Железо, ферритин сыворотки, насыщение трансферрина железом |

1 раз в 6 мес. (чаще – в начале лечения средствами, стимулирующими эритропоэз, и препаратами железа)

|

|

|

ЭКГ+нагрузочные тесты, ЭХО-КГ

|

Рекомендации врача-кардиолога

|

|

|

Глазное дно

|

Рекомендации врача-офтальмолога

|

|

|

Исследование автономной и сенсорной нейропатии

|

Рекомендации врача-невролога

|

|

|

Осмотр стоп

|

При каждом посещении врача

|

|

|

|

HbA1c

|

1 раз в 3 мес.

|

|

Альбуминурия/протеинурия

|

2 раза в год

|

|

|

АД

|

Ежедневно

|

|

ХБП С4 А1-3 |

Креатинин сыворотки, рСКФ

Альбумин сыворотки Мочевая кислота сыворотки Калий сыворотки |

1 раз в 3 мес.

|

|

Кальций сыворотки (общий и ионизированный), фосфор сыворотки, паратгормон, 25(OH) витамин D

Диагностика кальцификации сосудов |

1 раз в 6-12 мес.

|

|

|

Минеральная плотность костей для оценки риска переломов (особенно при наличии факторов риска), если это повлияет на принятие решения о лечении

|

1 раз в год

|

|

|

Липиды сыворотки

|

1 раз в 6 мес. год при нормальных значениях;

через 4-12 нед. в случае инициации терапии статинами или изменения дозы, далее – 1 раз в 6 мес. |

|

|

Гемоглобин

Железо, ферритин сыворотки, насыщение трансферрина железом |

1 раз в 3 мес. (1 раз в мес. в начале лечения средствами, стимулирующими эритропоэз, и препаратами железа)

|

|

|

ЭКГ+ нагрузочные тесты, ЭХО-КГ

|

Рекомендации врача-кардиолога

|

|

|

Глазное дно

|

Рекомендации врача-офтальмолога

|

|

|

Исследование автономной и сенсорной нейропатии

|

Рекомендации врача-невролога

|

|

|

Осмотр стоп

|

При каждом посещении

|

|

|

Консультация врача-нефролога

|

1 раз в 6 мес.

|

|

|

Маркеры вирусных гепатитов

|

1 раз в 6 мес.

|

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ [25-31]

Диабетическая нейропатия (ДНП) – комплекс клинических и субклинических синдромов, каждый из которых характеризуются диффузным или очаговым поражением периферических и/или автономных нервных волокон в результате СД1.

Сенсо-моторная нейропатия – поражение соматической нервной системы, сопровождающееся снижением различных видов чувствительности, атрофией межкостных мышц, ригидностью суставов и характерной деформацией стопы.

Автономная нейропатия – поражение симпатического и парасимпатического отдела периферической нервной системы.

Диабетическая дистальная полинейропатия (ДНП) является наиболее распространенной генерализованной формой, при котором присутствует диффузное повреждение всех периферических моторных и сенсорных нервных волокон. Такое повреждение появляется бессимптомно, но затем прогрессирует вначале до снижения сенсорных функций и позднее приводит к утрате моторной функции с распределением по типу чулок и перчаток.

Автономная кардиоваскулярная нейропатия (КАН) возникает в результате поражения вегетативного отдела нервной системы и может проявляться в виде ортостатической гипотензии, нарушению адекватной реакции показателей ЧСС и удлинению интервала Q-T.

КАН ассоциирована с риском внезапной смерти и другими сердечнососудистыми факторами риска. ·

Диабетическая нейропатия (ДНП) – комплекс клинических и субклинических синдромов, каждый из которых характеризуются диффузным или очаговым поражением периферических и/или автономных нервных волокон в результате СД1.

Сенсо-моторная нейропатия – поражение соматической нервной системы, сопровождающееся снижением различных видов чувствительности, атрофией межкостных мышц, ригидностью суставов и характерной деформацией стопы.

Автономная нейропатия – поражение симпатического и парасимпатического отдела периферической нервной системы.

Диабетическая дистальная полинейропатия (ДНП) является наиболее распространенной генерализованной формой, при котором присутствует диффузное повреждение всех периферических моторных и сенсорных нервных волокон. Такое повреждение появляется бессимптомно, но затем прогрессирует вначале до снижения сенсорных функций и позднее приводит к утрате моторной функции с распределением по типу чулок и перчаток.

Автономная кардиоваскулярная нейропатия (КАН) возникает в результате поражения вегетативного отдела нервной системы и может проявляться в виде ортостатической гипотензии, нарушению адекватной реакции показателей ЧСС и удлинению интервала Q-T.

КАН ассоциирована с риском внезапной смерти и другими сердечнососудистыми факторами риска. ·

|

D |

Рекомендуется проводить ежегодно осмотр и консультация врача- невролога у пациентов с СД1 в возрасте ≥11 лет при длительности заболевания более 2 лет с целью своевременного выявления диабетической нейропатии [25-31]

|

Специфические тесты для диагностики ДНП и включают в себя оценку общей и вибрационной чувствительности, рефлексов.

Специфические тесты для диагностики КАН могут включать в себя проведение кардиоваскулярных тестов и/или оценку ВРС в частотном или временном диапазоне на коротких или длительных промежутках времени.

|

D

|

Рекомендуется проводить оценку клинических признаков нейропатии (жалоб, состояния периферической чувствительности и сухожильных рефлексов) у пациентов с СД 1 не позднее, чем через 5 лет от дебюта СД, далее не реже 1 раза в год, для диагностики ДНП [25-33]

|

|

D |

Рекомендуется проводить исследование периферической чувствительности у пациентов с СД 1 не позднее, чем через 5 лет от дебюта СД, далее не реже 1 раза в год, для диагностики ДНП [25-31]

|

Для диагностики ДНП достаточно тщательно собранного анамнеза, определения порога температурной (или тактильной) чувствительности, а также вибрационной чувствительности с помощью градуированного камертона 128 Гц.

|

D

|

Рекомендуется использовать диагностические шкалы для диагностики ДПН [25-31]:

|

В настоящее время не существует достоверных лабораторных исследований для подтверждения наличия ДНП.

|

В |

Рекомендуется назначить при наличии нейропатической боли следующие препараты [25-33]:

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

|

Следует избегать приема опиоидов из-за риска возникновения зависимости.

При быстром снижении уровня HbA1c может развиться острая болезненная невропатия.

Следует предупредить людей, что обычно это лечение ограничено по времени, и им следует предложить лечение препаратами, перечисленными выше. Не следует ослаблять контроль гликемии.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ОСТЕОАРТРОПАТИЯ

|

Диабетическая остеоартропатия (ДОАП), нейроартропатия или стопа Шарко - безболевая, прогрессирующая деструкция одного или нескольких суставов стопы на фоне ДНП

|

В результате демиелинизации моторных волокон развивается слабость связочного аппарата стоп, приводящая к нестабильности суставов.

Автономная нейропатия приводит к денервации сосудистой стенки и, как следствие, развитию артерио-венозных шунтов и, как следствие, усилению кровотока, что ведет к активации резорбции костной ткани и остеопении.

Классификация ДОАП

|

Стадии

|

Клиническая картина

|

МРТ/МСКТ признаки

|

|

Активная стадия Фаза 0

|

Умеренно выраженное воспаление (отек, локальная гипертермия, иногда боль, повышенный риск травматизации при ходьбе), нет выраженных деформаций

|

Обязательные: отек костного мозга и мягких тканей, нет нарушения кортикального слоя.

Возможные: субхондральные трабекулярные микротрещины, повреждение связок. |

|

Активная стадия Фаза 1

|

Выраженное воспаление (отек, локальная гипертермия, иногда боль, повышенный риск травматизации при ходьбе), выраженная деформация

|

Обязательные: переломы с нарушением кортикального слоя, отек костного мозга и/или отек мягких тканей.

Возможные: остеоартрит, кисты, повреждение хряща, остеохондроз, внутрисуставной выпот, скопление жидкости в суставах, костные эрозии/некрозы, лизис кости, деструкция и фрагментация кости, вывихи/подвывихи суставов, повреждение связок, теносиновииты, дислокация костей. |

|

Неактивная стадия Фаза 0

|

Нет признаков воспаления, нет деформации

|

Отсутствие изменений или незначительный отек костного мозга, субхондральный склероз, кисты кости, остеоартроз, повреждение связок

|

|

Неактивная стадия Фаза 1

|

Нет воспаления, стойкая выраженная деформация, анкилозы

|

Остаточный отек костного мозга, кортикальная мозоль, выпот, субхондральные кисты, деструкция и дислокация суставов, фиброз, образование остеофитов, ремоделирование кости, нарушения хряща и связок, анкилоз, псевдоартроз.

|

Кость теряет не только плотность, но и эластичность, что делает скелет стопы менее устойчивым к травмам.

Как правило, пусковым фактором ДОАП является мелкая, не замеченная пациентом механическая травма. Незначительное по силе внешнее воздействие приводит к переломам костей, подвывихам и вывихам суставов.

Ситуация усугубляется отсутствием протективной болевой чувствительности. Пациент продолжает опираться на поврежденную конечность, что приводит к вовлечению в процесс новых костей и суставов. Развивается остеохондральная фрагментация и выраженная дегенерация суставов. В тяжелых случаях стопа может полностью утратить опорную функцию, что может потребовать проведения ампутации. Доказано, что пациенты с ДНП имеют большую частоту развития костно-суставных изменений, чем лица без неврологических нарушений.

Различные исследования ДОАП выявили высокую частоту ее развития у пациентов с длительностью СД более 12 лет, независимо от возраста и пола. У большинства обследованных процесс односторонний, тогда как двустороннее поражение встречается лишь в 9-25% случаев. Как правило, это лица с длительной декомпенсацией СД. Отмечено, что у 73% пациентов предшествующие деформации, травмы не регистрировались.

Ситуация усугубляется отсутствием протективной болевой чувствительности. Пациент продолжает опираться на поврежденную конечность, что приводит к вовлечению в процесс новых костей и суставов. Развивается остеохондральная фрагментация и выраженная дегенерация суставов. В тяжелых случаях стопа может полностью утратить опорную функцию, что может потребовать проведения ампутации. Доказано, что пациенты с ДНП имеют большую частоту развития костно-суставных изменений, чем лица без неврологических нарушений.

Различные исследования ДОАП выявили высокую частоту ее развития у пациентов с длительностью СД более 12 лет, независимо от возраста и пола. У большинства обследованных процесс односторонний, тогда как двустороннее поражение встречается лишь в 9-25% случаев. Как правило, это лица с длительной декомпенсацией СД. Отмечено, что у 73% пациентов предшествующие деформации, травмы не регистрировались.

|

D

|

Рекомендуется проведение клинического (осмотр, пальпация) и инструментального (инфракрасная термометрия, оценка периферической чувствительности, МРТ, рентгенография, МСКТ) обследования пациентам с СД 1 для диагностики ДОАП [25-31]

|

Диагноз ДОАП устанавливается на основании характерных данных анамнеза, жалоб и клинической картины (гипертермия, деформация, отек пораженной конечности), результатов инструментальных и лабораторных методов исследования. В типичных случаях диагноз не вызывает затруднений.

Специфичных для ДОАП маркеров костного метаболизма и тестов лабораторной диагностики в настоящее время нет.

Основным методом инструментальной диагностики и дифференциальной диагностики ДОАП остается рентгенография. При этом на рентгенограмме отражаются гипертрофические, либо атрофические изменения, возникающие в ответ на повреждение. В типичных случаях для постановки диагноза в хронической стадии ДОАП не требуется других дополнительных инструментальных методов обследования.

Отсутствие изменений на рентгенограмме при наличии клинической картины (отек, гипертермия, деформация стопы) не означает отсутствия ДОАП. Несоответствие клинической и рентгенологической картин наблюдается на ранних стадиях развития осложнения достаточно часто («предварительная стадия», «стадия 0»). В такой ситуации тщательно собранный анамнез, клинический осмотр с проведением неврологических тестов и МРТ помогут с большой долей вероятности поставить диагноз ДОАП.

|

D

|

Рекомендуется проведение рентгенографии или МРТ стопы и голеностопного сустава пациентам с СД 1 с подозрением на ДОАП для верификации острой стадии ДОАП [25-31]

|

В настоящее время нет убедительных доказательств эффективности использования лекарственных препаратов для лечения ДОАП (бисфосфонаты, кальцитонин). Кроме того, бисфософонаты противопоказаны при нарушении функции почек, которое достаточно часто выявляется у пациентов с длительно текущим и плохо контролируемым СД.

|

D

|

Рекомендуется разгрузка пораженной конечности с помощью индивидуальной разгрузочной повязки (ИРП) или ортеза всем пациентам с СД 1 с острой стадией ДОАП для предотвращения прогрессирования деструктивных процессов в костно- суставном аппарате стопы [25-31]

|

Иммобилизацию конечности необходимо начинать как можно раньше. При наличии клинической картины, соответствующей острой стадии ДОАП (отек, гипертермия стопы) и отсутствии инструментального подтверждения (рентгеннегативная стадия, невозможность проведения МРТ) лечебная тактика должна быть такой же, как при установленном диагнозе ДОАП.

Относительные противопоказания для наложения несъемного варианта ИРП при ДОАП - наличие язвенного дефекта, требующего ежедневного контроля и смены повязки.

Абсолютные противопоказания для наложения ИРП (как несъемного, так и съемного вариантов) - наличие обширного гнойно- деструктивного процесса, требующего обязательной хирургической обработки.

|

D

|

Рекомендуется постоянное ношение сложной ортопедической обуви пациентам с СД 1 с хронической стадией ДОАП для предотвращения травматизации стопы, новых переломов и образования плантарных язвенных дефектов [25-31]

|

Целью лечебно–профилактических мероприятий на стадии консолидации (хронической стадии) является предотвращение травматизации стопы, новых переломов и образования плантарных язвенных дефектов. На этой стадии нет необходимости в максимальной постоянной иммобилизации конечности.

После снятия ИРП рекомендовано постепенное расширение двигательного режима.

В качестве промежуточных методов фиксации и разгрузки стопы можно применять съемный ИРП не на целый день, а также использовать ортопедические аппараты.

Принципиально важное значение в хронической стадии отведено выбору обуви. Требования к обуви зависят от типа поражения и сформировавшейся деформации стопы. Если деформация стопы минимальна, достаточно постоянного ношения профилактической обуви для пациентов с СД 1.

В последнее время все большее распространение приобретает реконструктивная хирургия ДОАП.

|

D

|

Рекомендуется проведение консультации врача-травматолога- ортопеда пациентам с выраженной деформацией стопы или деформацией по типу «стопы-качалки» для решения вопроса об изготовлении сложной ортопедической обуви или решения вопроса о возможности выполнения оперативного корригирующего вмешательства [25-31]

|

Основное показание к проведению оперативных вмешательств на стопе - неэффективность консервативных методов лечения, которая проявляется рецидивирующими плантарными язвенными дефектами и/или невозможностью сохранять стабильность стопы во время ходьбы.

Оперативное вмешательство должно четко соответствовать поставленной задаче:

-

Нестабильность в области голеностопного или других суставов - артродез с жесткой внутренней фиксацией.

-

Рецидивирование язвенных дефектов - экзостэктомия с последующей хирургической обработкой раны.

-

Язвенный дефект осложняется остеомиелитом - антимикробная терапия, экзостэктомия, хирургическая обработка раны.

-

Укорочение ахиллова сухожилия, которая ведет к дополнительной деформации стопы и увеличению нагрузочного давления на передний отдел стопы - удлинение ахиллова сухожилия.

Лечебная тактика в послеоперационном периоде полностью соответствует ведению пациента с острой стадией ДОАП: иммобилизация, включая изготовление ИРП, дозированное расширение двигательного режима после заживления.

|

D

|

Рекомендуется проводить регулярные консультации врача- травматолога-ортопеда пациентов с СД 1 и с хронической стадией ДОАП для подбора индивидуального ортопедического пособия (готовая терапевтическая обувь, изготовление тутора или ортеза, изготовление индивидуальной ортопедической обуви) [25-31]

|

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ХЕЙРОАРТРОПАТИЯ

|

Диабетическая хейроартропатия (ДХ) - диабетический синдром ригидности рук или синдром ограниченной подвижности суставов, представляет собой кожное заболевание, характеризующееся воскообразной, утолщенной кожей и ограниченной подвижностью суставов кистей и пальцев, приводящее к сгибательным контрактурам, состоянию, связанному с СД

|

ДХ наблюдается примерно у 30% больных с СД с длительным течением заболевания.

Диабетическая нейроартропатия пальцев может привести к настолько сильному ограничению подвижности, что пациент не сможет полностью разгибать пальцы, чтобы распрямить кисть. Как правило, диабетическая нейроартропатия поражает обе кисти, и у большинства пациентов скованность начинается с мизинца и распространяется на большой палец. В большинстве случаев поражаются только мелкие, более хрупкие суставы, а крупные суставы обычно страдают только у пациентов с более тяжёлыми или запущенными случаями диабета.

Причины ДХ

Точная причина диабетической хейроартропатии неизвестна, однако эксперты сходятся во мнении, что плохо контролируемый СД значительно увеличивает риск для пациента.

Другие причины могут включать:

Другие причины могут включать:

-

Коллаген. СД часто затрудняет пополнение организмом коллагена, который разрушается в суставах.

-

Длительность диабета. Чем дольше пациент страдает СД, тем выше риск возникновения у него осложнений со стороны опорно-двигательного аппарата.

-

Диабетическая микроангиопатия. Аномально мелкие кровеносные сосуды часто обнаруживаются в органах и тканях больных диабетом.

Основной патофизиологический механизм включает образование конечных продуктов гликирования, перекрестное связывание коллагена и микроангиопатию кровеносных сосудов из-за длительной неконтролируемой гипергликемии. Сопутствующее наличие целиакии может затруднить лечение диабета, что приводит к плохому контролю гликемии и более высокой частоте осложнений.

Диагностика ДХ

|

Симптомы ДХ:

|

Диагностические тесты

Симптом «молитвенной позы» - классический тест. Для демонстрации знака молитвы пациента просят держать обе руки напротив друг друга (как будто он молится), удерживая локти неподвижными, а запястья вытянутыми. Если пациент не может сопоставить пальцы во время молитвы, это называется

«позитивным молитвенным знаком».

Симптом «стола» - для демонстрации знака столешницы пациента просят коснуться стола ладонями рук. Если пациент не может держать ладони или пальцы полностью плоскими на столе, это называется «позитивным молитвенным знаком».

Контрактура Дюпюитрена характеризуется утолщением и стягиванием ладонной поверхности рук, а также контрактурой пальцев, в основном затрагивающей средний и безымянный пальцы.

Начальные признаки хейропатии проявляются двусторонним ограничением подвижности метакарпальнофаланговых суставов и проксимальных суставов пятых пальцев кистей рук. Поражение конечности распространяется радиально от пятого пальца. Также хейропатия может проявляться поражением лучезапястных суставов и суставов стоп. Пациенты ощущают утреннюю скованность и напряженность кистей. Утолщение, повышение плотности и приобретение восковидного оттенка цвета кожи в области тыльной стороны пораженных пальцев рук завершает клиническую картину.

Симптом «молитвенной позы» - классический тест. Для демонстрации знака молитвы пациента просят держать обе руки напротив друг друга (как будто он молится), удерживая локти неподвижными, а запястья вытянутыми. Если пациент не может сопоставить пальцы во время молитвы, это называется

«позитивным молитвенным знаком».

Симптом «стола» - для демонстрации знака столешницы пациента просят коснуться стола ладонями рук. Если пациент не может держать ладони или пальцы полностью плоскими на столе, это называется «позитивным молитвенным знаком».

Контрактура Дюпюитрена характеризуется утолщением и стягиванием ладонной поверхности рук, а также контрактурой пальцев, в основном затрагивающей средний и безымянный пальцы.

Начальные признаки хейропатии проявляются двусторонним ограничением подвижности метакарпальнофаланговых суставов и проксимальных суставов пятых пальцев кистей рук. Поражение конечности распространяется радиально от пятого пальца. Также хейропатия может проявляться поражением лучезапястных суставов и суставов стоп. Пациенты ощущают утреннюю скованность и напряженность кистей. Утолщение, повышение плотности и приобретение восковидного оттенка цвета кожи в области тыльной стороны пораженных пальцев рук завершает клиническую картину.

Классификация стадий поражения конечностей Бринка — Штаркмана:

-

стадия 0 — отсутствуют нарушения подвижности суставов;

-

стадия I — отмечается утолщение кожи при сохранении подвижности суставов;

-

стадия II — отмечается нарушение разгибания мизинцев;

-

стадия III — наблюдается двустороннее поражение других пальцев;

-

стадия IV — характерно поражение пальцев и кистей;

-

стадия V — диагностируется поражение пальцев, кистей и других суставов.

Другими распространенными проявлениями со стороны рук при длительном диабете могут быть синдром запястного канала и тендовагинит (щелкающий палец), локтевая невропатия и остеоартрит первого запястно- пястного сустава.

Хироартропатия может также поражать стопы, характеризуясь нарушением подвижности пальцев ног и суставов стоп. Могут наблюдаться контрактура и утолщение подошвенной фасции и кожи над пальцами ног. Синдром тарзального канала также может быть распространенным явлением при длительном диабете. Своды стоп могут быть преувеличены, и пациент может испытывать трудности при ходьбе с риском падения. Определенные части стоп могут подвергаться высокому давлению, например, подошвенные поверхности больших пальцев ног и пятки, что увеличивает риск образования язв.

Диагноз диабетической хироартропатии обычно ставится на основании клинических данных.

В настоящее время не существует общепринятых методов лечения хейропатии.

Физиотерапия и трудотерапия играют важную роль в лечении. Хирургические вмешательства, такие как операция по освобождению запястного канала и инъекции глюкокортикоидов в пальцы, более полезны в случаях сопутствующего синдрома запястного канала.

Некоторый лечебный эффект может давать лечебная гимнастика и физиотерапевтические процедуры. Поэтому самым верным способом борьбы с хайропатией остается ее профилактика за счет контроля компенсации диабета и максимально длительного поддержания глюкозы крови в целевом диапазоне.

Физиотерапия и трудотерапия играют важную роль в лечении. Хирургические вмешательства, такие как операция по освобождению запястного канала и инъекции глюкокортикоидов в пальцы, более полезны в случаях сопутствующего синдрома запястного канала.

Некоторый лечебный эффект может давать лечебная гимнастика и физиотерапевтические процедуры. Поэтому самым верным способом борьбы с хайропатией остается ее профилактика за счет контроля компенсации диабета и максимально длительного поддержания глюкозы крови в целевом диапазоне.

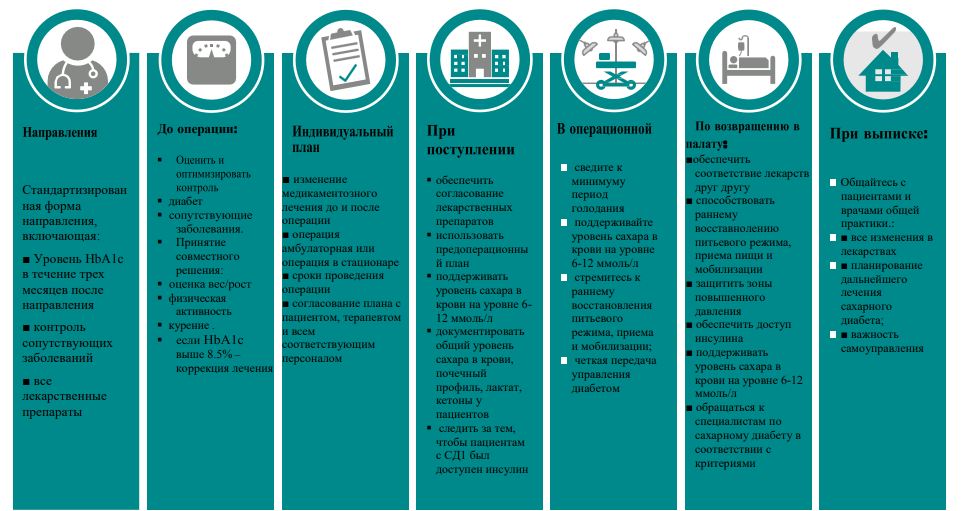

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ [38]

При условиях своевременной диагностики и адекватной компенсации обменных нарушений сахарный диабет не может рассматриваться как противопоказание к хирургической операции.

Предоперационная подготовка состоит из интенсивного проти- водиабетического лечения для достижения компенсации сахарного диабета. Самые минимальные операции (удаление атером, вросшего ногтя, вскрытие гнойников и т. п.) нужно производить только в стационаре. Наиболее важной задачей предоперационной подготовки является оптимальная степень нормализации углеводного и других видов обмена, т. е. компенсация сахарного диабета.

Сахарный диабет определяет высокий хирургический и анестезиологический риск, но не является противопоказанием к операциям.

Предоперационная подготовка состоит из интенсивного проти- водиабетического лечения для достижения компенсации сахарного диабета. Самые минимальные операции (удаление атером, вросшего ногтя, вскрытие гнойников и т. п.) нужно производить только в стационаре. Наиболее важной задачей предоперационной подготовки является оптимальная степень нормализации углеводного и других видов обмена, т. е. компенсация сахарного диабета.

Сахарный диабет определяет высокий хирургический и анестезиологический риск, но не является противопоказанием к операциям.

Обследование больного СД для снижения периоперационного риска:

-

Гликемия, кетонурия, перед плановыми операциями – HbA1с (гликогемоглобин).

-

Степень гидратации (АД, диурез), КОС (как минимум, pH и бикарбонат), K+, Na+.

-

Сердечно-сосудистая система. Перед средними и большими операциями − ЭхоКГ, ЭКГ. Перед плановыми операциями при высоком риске ИБС – обследование по стандартному алгоритму; подробный анамнез и ортостатические пробы для диагностики диабетической вегетативной нейропатии сердечно-сосудистой системы.

-

Почки и мочевыводящие пути: креатинин, протеинурия, скорость клубочковой фильтрации (СКФ), сбор анамнеза для диагностики вегетативной нейропатии мочевого пузыря.

-

Желудочно-кишечный тракт: сбор анамнеза для диагностики вегетативной нейропатии (гастропарез, энтеропатия).

-

Осмотр офтальмолога.

-

Коагулограмма.

Риск осложнений у больных СД в периоперационном периоде

|

Осложнение

|

Причины и провоцирующие факторы

|

|

Метаболическая декомпенсация с развитием кетоацидоза (ДКА)

|

Усиление инсулинорезистентности и инсулиновой недостаточности с контринсулярной реакцией и симпатикотонией.

|

|

Раневые и системные инфекции

|

Снижение иммунитета при гипергликемии

|

|

Инфаркт миокарда |

Высокая частота ИБС, периоперационный стресс и симпатикотония.

Застойная сердечная недостаточность Диабетическая кардиомиопатия |

|

Застойная сердечная недостаточность

|

Диабетическая кардиомиопатия, перегрузка жидкостью

|

|

Тромбоэмболии

|

Гипергликемия, иммобилизация, ожирение, старческий возраст, тяжелые инфекции

|

|

Артериальная гипотония

|

Диабетическая вегетативная нейропатия

|

|

Почечная недостаточность

|

Дегидратация, гипоперфузия почек/гиповолемия

|

|

Атония желудка и кишечника, аспирация, тошнота и рвота

|

Диабетическая вегетативная нейропатия

|

|

Атония мочевого пузыря

|

Диабетическая вегетативная нейропатия

|

|

Гемофтальм |

Длительные операции в положении лицом вниз/на животе; применение антикоагулянтов

|

|

Гипогликемия |

Недостаточный периоперационный контроль гликемии, неадекватная сахаропонижающая терапия

|

|

Причины декомпенсации СД в процессе лечения хирургического заболевания:

|

|

Лекарственные препараты, приводящие к ухудшению метаболических процессов у больных сахарным диабетом в процессе оперативного лечения:

|

Ингаляционные анестетики (эфир, фторотан, энфлюран) повышают концентрацию глюкозы в крови. Барбитураты повышают содержание инсулина в клетках. Кетамин стимулирует функцию поджелудочной железы, но одновременно увеличивает потребность тканей в инсулине. Применение вазопрессоров и симпатомиметиков у больных сахарным диабетом во время оперативного лечения опасно из-за сопутствующей микроангиопатии, а достижение стабильной гемодинамики во время операции осуществляется благодаря возмещению операционной кровопотери и коррекции нарушений водно-электролитного обмена. Инфузионная терапия не должна включать производные декстранов (полиглюкин, реополиглюкин, полифер), раствор Рингера-лактат, раствор Гартмана, ГЭК, так как в процессе метаболизма этих препаратов образуется много глюкозы, что соответственно ведет к тяжелой гипергликемии.

|

D

|

Рекомендуется использовать во время операционного вмешательства следующие лекарственные средства [38]:

|

Выбор методов анестезии

|

D |

Рекомендуется использовать [38]:

|

|

Меры предосторожности!!!

При диабетической вегетативной нейропатии высокая эпидуральная и высокая спинальная анестезия противопоказаны! |

Общие принципы периоперационного периода

-

Операции у пациентов с сахарным диабетом должны выполняться утром;

-

Местная анестезия при сахарном диабете предпочтительнее общей и должна применяться всегда, когда это возможно;

-

Большинство средств для наркоза повышают уровень гликемии. У средств для внутривенного наркоза этот эффект проявляется меньше, кроме кетамина (выраженная гипергликемия);

-

При любых крупных операциях: контроль гликемии и калия – ежечасно во время операции и каждые 3–6 часов после нее, далее при стабильном уровне гликемии контроль – каждые 6-12 часов в последующие 3–4 суток;

-

Достаточное кислородное и энергетическое обеспечение в периоперационном периоде для предотвращения осложнений в виде кето- или лактат ацидоза;

-

Обычно применяется интраоперационное введение антибиотиков (из-за риска эндогенного или экзогенного инфицирования при сахарном диабете), особенно у пациентов с признаками системного воспалительного ответа.

Целевые значения гликемии в периоперационном периоде и в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)

|

Клиническая ситуация

|

Целевые значения ГК*

|

Обоснование

|

|

Тяжелые больные ОРИТ

|

7,8–10 ммоль/л,

|

Снижение смертности, укорочение сроков госпитализации, уменьшение частоты инфекционных осложнений

|

|

Крайне тяжелые хирургические пациенты, кардиохиругические пациенты

|

6,1-7,8 ммоль/л

|

Уменьшение ранней летальности, числа осложнений, сроков пребывания в ОРИТ и сроков госпитализации, частоты инфекционных осложнений

|

*В периоперационном периоде следует избегать тяжелой гипогликемии.

Периоперационный путь для людей с сахарным диабетом, проходящих плановые и экстренные операции

Информация

Источники и литература

-

Клинические протоколы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики