Транзиторное тахипноэ новорожденного

Версия: Клинические рекомендации РФ 2025 (Россия)

Версия: Клинические рекомендации РФ 2025 (Россия)

Общая информация

Краткое описание

Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии «Российское общество неонатологов»

Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ )

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России

Клинические рекомендации

Транзиторное тахипноэ новорожденного

Пересмотр не позднее: 2027

Возрастная категория: Дети

Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Транзиторное тахипноэ новорожденных – это паренхиматозное заболевание легких, характеризующееся преходящим отеком легких вследствие задержки резорбции фетальной жидкости [3–5].

Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

P22.1 Транзиторное тахипноэ у новорождённого.

Классификация

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Отдельной классификации транзиторного тахипноэ новорожденных не существует.

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Развитие заболевания связано с нарушением процесса резорбции альвеолярной фетальной жидкости, который в норме начинается за несколько дней до начала родовой деятельности и продолжается в процессе родов и после рождения [6],[7]. Во время внутриутробного развития альвеолоциты II типа активно секретируют ионы хлора, вслед за которыми в просвет альвеол устремляются ионы натрия и вода, обеспечивая продукцию альвеолярной жидкости, необходимой для нормального роста и развития легких плода [8]. Повышение уровня катехоламинов и тиреоидных гормонов на поздних сроках гестации и с началом родовой деятельности приводит к активации натриевых каналов на апикальной поверхности эпителиальных клеток легкого II типа, при этом происходит переключение функции альвеолоцитов – с секреции на резорбцию альвеолярной жидкости [9],[10]. Выработка хлорид-ионов прекращается, а натрий начинает активно перемещаться из просвета альвеол в интерстиций. Вслед за ионами натрия происходит пассивное движение воды, которая резорбируется в малом круге кровообращения и лимфатических сосудах. После рождения повышение парциального давления кислорода усиливает экспрессию генов натриевых каналов, что ускоряет запущенный процесс реабсорбции фетальной жидкости. Пассивный клиренс альвеолярной жидкости происходит также вследствие разницы онкотического давления в альвеолярном пространстве, интерстиции и крови через канальцы аквапорин в альвеолоцитах I типа (AQP4 и AQP5). Механическое давление, оказываемое на плод во время вагинальных родов также способствует клиренсу альвеолярной жидкости.

При нарушении одного из перечисленных механизмов фетальная жидкость накапливается в альвеолах, легочном интерстиции и междолевых пространствах, что значительно снижает податливость (комплайнс) легких. Сохранение жидкости в альвеолах препятствует нормальной вентиляции, приводит к снижению газообмена, нарушению вентиляционно-перфузионного соотношения и повышению легочного сосудистого сопротивления. Скопление жидкости в перибронхиальных лимфатических сосудах и интерстиции может привести к частичному коллапсу бронхиол и последующему формированию воздушных ловушек.

Факторы риска:

Осложненный соматический анамнез матери: ТТН развивается в 2-3 раза чаще у новорожденных от матерей, страдающих сахарным диабетом, и/или бронхиальной астмой и/или ожирением [11-13].

Течение беременности и особенности родоразрешения: артериальная гипертензия во время беременности, отсутствие антенатальной стероидной профилактики, преждевременные роды, кесарево сечение [14-17].

Мужской пол - частота развития ТТН у мальчиков в 1,5 раза выше, чем у девочек [18].

Эпидемиология

Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

ТТН является наиболее частой причиной дыхательных нарушений у новорожденных. Заболеваемость ТТН составляет 4-10 случаев на 1000 живорождённых и обратно пропорциональна гестационному возрасту (ГВ). Развитие ТТН отмечается примерно у 10% новорожденных ГВ 33-34 недели, у 5% - ГВ 35-36 недель [19-20], среди доношенных новорождённых этот показатель составляет 0,36-0,57% [18]. Развитие ТТН отмечается примерно у 10% новорожденных ГВ 33-34 недели, у 5% - ГВ 35-36 недель [19-20].

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Заболевание чаще всего развивается у доношенных и поздних недоношенных новорождённых в течение первых 2 часов жизни. У новорождённых появляются симптомы дыхательной недостаточности: тахипноэ, раздувание крыльев носа, втяжение межреберных промежутков, западение мечевидного отростка грудины, яремной вырезки, стонущее дыхание, цианоз и снижение показателя SpO2 (насыщения крови кислородом). При осмотре также может отмечаться увеличение передне-заднего размера грудной клетки. При аускультации определяется ослабление дыхания, могут выслушиваться разнокалиберные влажные хрипы. Симптомы заболевания в большинстве случаев купируются в течение 12-24 часов, однако описаны случаи более длительного сохранения дыхательных нарушений (до 72 часов жизни) и/или развития тяжелой дыхательной недостаточности с потребностью в проведении искусственной вентиляции легких (ИВЛ) [18]. Кроме того, опубликованы данные о злокачественном течении ТТН, при котором у новорожденных развивается персистирующая легочная гипертензия в связи с повышением сопротивления легочных сосудов из-за задержки легочной фетальной жидкости [21].

Описанные клинические проявления неспецифичны и могут наблюдаться у новорожденных детей на фоне других заболеваний.

Диагностика

Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Критерии установления диагноза транзиторного тахипноэ новорожденного

Диагноз ТТН выставлятся при совокупности следующих критериев:

- дыхательные нарушения с дебютом в первые 24 часа жизни,

- рентгенологические признаки ТТН,

- отсутствие данных за иной генез дыхательных нарушений (врожденная пневмония или сепсис, респираторный дистресс-синдром, синдром утечки воздуха, синдром аспирации мекония, врожденные пороки развития легких и диафрагмы).

1. Жалобы и анамнез

См. раздел «Клиническая картина заболевания или состояния».

2. Физикальное обследование

-

Новорождённому ребенку с дыхательными нарушениями и подозрением на ТТН рекомендуется проведение визуального осмотра терапевтического [22-25].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4)

Комментарии: визуальный осмотр терапевтический включает в себя:

– измерение частоты дыхания [26],[27];

– оценку частоты сердцебиения, оценку аускультативных данных [28];

– оценку тяжести дыхательных нарушений по шкале Сильверманa-Андерсен (приложение Г1) [22],[24],[25],[29],[30].

– оценку наличия признаков инфекционного токсикоза («мраморность» и серый колорит кожи, бледность кожи с периоральным цианозом и/или акроцианозом, который усиливается при возбуждении или при кормлении, снижение тургора тканей, снижение или отсутствие сосательного рефлекса, отказ от кормления, вялость, сонливость или изменения неврологического состояния, тахикардия > 180 уд/мин, глухость тонов сердца, вздутие живота; интолерантность к энтеральному питанию; признаки дыхательной недостаточности: снижение насыщения крови кислородом; тахипноэ >60/мин или эпизоды апноэ (пауза в дыхании >20 с).

Динамическая оценка дыхательных нарушений необходима не столько с диагностической целью, сколько для оценки эффективности проводимой респираторной терапии или в качестве показания для ее начала [22],[30],[31-33].

3. Лабораторные диагностические исследования

-

Новорожденному ребенку с подозрением на ТТН рекомендуется проведение общего (клинического) анализа крови развернутого с дифференцированным подсчетом лейкоцитов (лейкоцитарная формула), расчетом нейтрофильного индекса для выявления воспалительных изменений в первые сутки жизни с целью исключения инфекционного генеза дыхательных нарушений и сопутствующих нарушений, требующих коррекции [34-39],[40].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 3)

Комментарий: оценка общего (клинического) анализа крови позволяет осуществлять дифференциальную диагностику ТТН и острых инфекционных заболеваний раннего неонатального периода [34],[41-46]. В общем (клиническом) анализе крови развёрнутом следует оценить наличие воспалительных изменений (наличие лейкоцитоза или лейкопении, нейтрофилёза или нейтропении, сдвига лейкоцитарной формулы в сторону юных форм, повышение нейтрофильного индекса (НИ)>0,2, тромбоцитопении). Необходимо особое внимание уделить показателям «красной» крови (исследование уровня общего гемоглобина в крови, оценке гематокрита) для исключения или подтверждения наличия у новорождённого полицитемии или анемии. Специфических изменений в показателях общего анализа крови при ТТН нет.

-

Новорожденному ребенку с подозрением на ТТН рекомендуется исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) для выявления лабораторных признаков системного воспалительного с целью исключения инфекционного генеза дыхательных нарушений [47-51].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1)

Комментарии: определение уровня СРБ и проведение общего (клинического) анализа крови целесообразно повторить спустя 24-48 часов [47],[48], если в первые сутки жизни диагноз выставить затруднительно. Повышение лабораторных маркёров синдрома системного воспалительного ответа (ССВО): СРБ выше референсных нормативных значений может свидетельствовать о наличии у ребёнка инфекционного заболевания. ТТН характеризуется отрицательными маркерами ССВО и отрицательными результатами микробиологического (культурального) исследования крови на стерильность. В отдельных случаях для исключения инфекционного процесса и определения тактики ведения пациента целесообразно дополнительно провести определение уровня других лабораторных маркеров ССВО (исследование уровня прокальцитонина в крови и пр.) [48],[50],[52]. Верхняя граница нормативных значений СРБ определяется используемым методом и типом анализатора в конкретной медицинской организации.

-

Новорожденному ребенку с дыхательными нарушениями при подозрении на инфекцию рекомендуется проведение микробиологического (культурального) исследования крови на стерильность и микробиологического (культурального) исследования крови на дрожжевые грибы для исключения инфекционного генеза дыхательных нарушений [53-58].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4)

-

Новорожденному ребенку с дыхательными нарушениями рекомендуется исследование кислотно-основного состояния (КОС) и газов крови, уровня молочной кислоты крови, уровня глюкозы крови для оценки гипоксии и метаболических нарушений с повтором исследования кислотно-основного состояния и газов крови для определения дальнейшей тактики респираторной терапии и коррекции параметров для объективной оценки тяжести дыхательных и метаболических нарушений и определения тактики ведения [59], [60].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4)

Комментарии: при исследовании кислотно-основного состояния (КОС) и газов крови могут быть выявлены разнонаправленные неспецифические изменения, а также их отсутствие. Кратность проведения исследования зависит от клинического состояния ребенка и проводимой респираторной терапии. Определение уровня молочной кислоты крови зависит от технических возможностей экспресс-лаборатории и ее наличия.

4. Инструментальные диагностические исследования

-

Новорожденному ребенку с подозрением на транзиторное тахипноэ рекомендуется проведение рентгенографии легких с целью выявления характерных рентгенологических признаков ТТН и проведения дифференциального диагноза [61-65].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: рентгенологическими признаками ТТН являются:

– увеличенный или нормальный объем грудной клетки,

– гипераэрация легких, плоская диафрагма,

– расширение корней легких,

– диффузное снижение прозрачности легочной ткани. Изменения могут быть асимметричными, с преимущественным поражением правого легкого,

– усиление легочного сосудистого рисунка, паттерн «солнечные лучи» – белые линии, исходящие из корня легкого (так называемый перихилярный рисунок),

– подчеркнутость междолевых щелей,

– умеренно выраженная кардиомегалия.

-

Новорожденному с подозрением на транзиторное тахипноэ рекомендуется селективное проведение ультразвукового исследования легких для выявления характерных признаков ТТН и проведения дифференциального диагноза при наличии специалиста, владеющего данным методом [65],[66],[67].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 1)

Комментарии: ультразвуковое исследование легких является высокоточным диагностическим инструментом, который может быть альтернативой рентгенографии при диагностике ТТН. Ультразвуковое исследование легких может помочь дифференцировать ТТН от других состояний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью в первые дни жизни [68].

Ультразвуковое исследование легких отличается от исследования других органов тем, что оно сочетает в себе интерпретацию реальных анатомических изображений с интерпретацией артефактов, генерируемых ультразвуковым лучом на границе раздела «воздух/жидкость» [69]. В нормальной воздушной легочной ткани основная часть ультразвукового сигнала отражается от воздуха, содержащегося в легких. Поэтому визуализировать неизменённую легочную ткань не представляется возможным. Однако при морфологических нарушениях, а следовательно, при изменении физических свойств легочной ткани, формируются акустические эффекты, которые можно выявить при проведении УЗИ [70].

А-линии представляет собой отражение от плевральной линии вглубь изображения в результате эффекта реверберации и выглядит как горизонтальные гиперэхогенные повторяющиеся линии, расположенные через одинаковые промежутки. Данный артефакт является признаком нормального или избыточного содержания воздуха в альвеолярном пространстве.

В-линии – гиперэхогенный артефакт “хвоста кометы”, вызванный отражением ультразвука от границы газ-жидкость. Возникают от плевры и проходят вертикально через весь экран. В-линии - артефакт, который указывает на увеличение плотности исследуемого участка легкого, снижение его воздушности. В-линии появляются в результате попадания УЗ-луча на границу между утолщенной междольковой перегородкой и воздушными альвеолами, то есть на границу сред с сильно отличающимся акустическим импедансом, в результате чего возникают множественные вертикальные реверберации. Наличие данного УЗ-феномена не является специфичным признаком, а свидетельствует об интерстициальных изменениях (интерстициальный синдром). Субстратом данного УЗ явления считается появление избыточной жидкости в интерстициальном пространстве легочной паренхимы, либо уплотнение междольковых перегородок [71]. При прогрессировании интерстициальных изменений количество В-линий увеличивается, они сливаются друг с другом вплоть до появления единого эхопозитивного изображения. Данное явление получило название «белое легкое» (white lung) (при продольном сканировании перпендикулярно ребрам – признак водопада (waterfall sign)) и является отражением альвеолярно-интерстициального синдрома.

Одним из наиболее часто встречающихся ультразвуковых признаков при ТТН является «двойная точка лёгкого» (DLP). «Двойная точка лёгкого» (DLP) – четкая граница эхогенности между нижними легочными полями (с наличием гиперэхогенной тонкой плевральной линии, наличием компактных B-линий) и верхними легочными полями (с наличием, как правило, нормальной эхогенности [74] (диапазон чувствительности данного признака сильно различается (45,6 – 100%); диапазон специфичности 94,8 – 100%).

«Двойная точка лёгкого», наличие В-линий и «белое легкое» являются основными ультразвуковыми характеристиками ТТН [72]. Однако, ультразвуковая картина ТТН может быть вариабельна, например, частичное или полное исчезновение «А-линий» (гиперэхогенные горизонтальные линии на равных промежутках от плевральной линии и друг от друга, свидетельствующие о нормальной аэрации лёгкого) в начальной стадии заболевания, появление 3 и более В-линий, и «белое легкое» (сливающиеся В-линии) при тяжелых проявлениях [67]. ТТН можно исключить при наличии легочных консолидаций и воздушных бронхограмм [67],[73].

Ультразвуковые критерии ТТН: комбинация признаков «двойная точка лёгкого» (double lung point, DLP) и B-линий [67].

Комбинация ультразвуковых признаков («двойной точки лёгкого» (DLP) и наличия B-линий) является более точным диагностическим критерием по сравнению с оценкой только DLP (объединенная чувствительность – 98%; объединенная специфичность – 99%).

-

Новорожденным с дыхательными нарушениями и подозрением на ТТН, в особенности нуждающимся в проведении респираторной терапии, рекомендуется проведение суточного прикроватного мониторирования жизненных функций и параметров (степени насыщения гемоглобина кислородом методом пульсоксиметрии (SpO2), частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления (АД), частоты дыхания (ЧД), температуры тела, диуреза) для своевременного назначения симптоматической и этиотропной терапии [74-87].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

-

Новорожденным детям с дыхательными нарушениями и подозрением на ТТН рекомендуется селективное проведение эхокардиографии (ЭХО-КГ) с целью проведения с целью исключения иных причин дыхательных нарушений [88-90].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 3)

5. Иные диагностические исследования

Не применяются.

Лечение

Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

1. Консервативное лечение

1.1. Респираторня терапия/оксигенотерапия

-

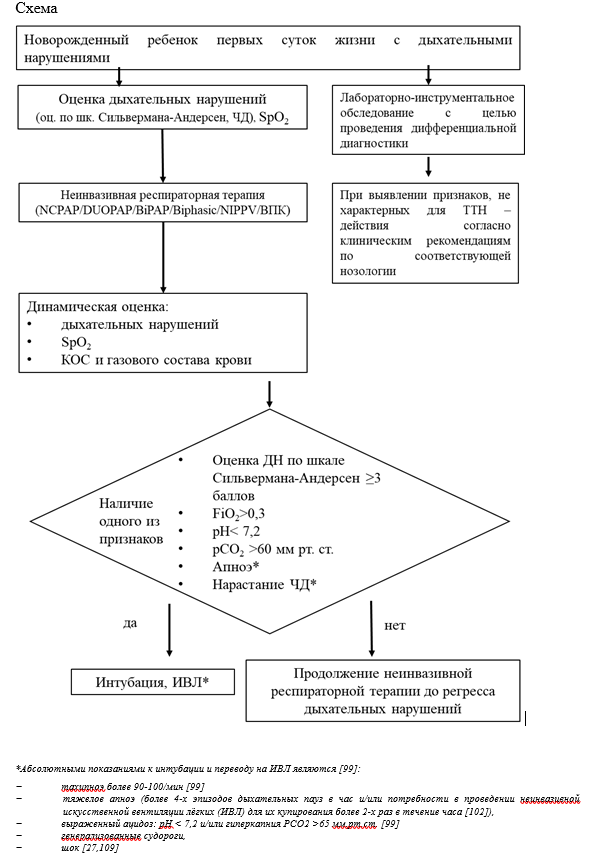

Новорожденным с наличием дыхательных нарушений и подозрением на ТТН с лечебной целью рекомендуется проведение неинвазивной искусственной вентиляции легких [12],[91-93].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4)

Комментарии: основным механизмом действия неинвазивной респираторной терапии при ТТН является увеличение функциональной остаточной емкости легких и площади поверхности легких, доступной для газообмена на протяжении всего дыхательного цикла, что, в свою очередь, снижает работу дыхания [94]. Преимущественным методом стартовой респираторной терапии при ТТН является метод назального СРАР (NCPAP), использование которого по сравнению с оксигенотерапией значительно сокращает длительность дыхательных нарушений и тахипноэ и не приводит к увеличению частоты осложнений [91],[95].

Неинвазивная вентиляция с положительным давлением (англ. Non-Invasive Positive Pressure Ventilation, NIPPV) при ТТН согласно данным рандомизированного исследования не является более эффективным методом, чем NCPAP: не приводит к сокращению длительности респираторной терапии, тахипноэ и/или госпитализации [96]. Одно из РКИ показало, что пациентам с ТТН >34 недель гестации в группе неинвазивной высокочастотной осциляторной вентиляции (англ. Nasal High-Frequency Oscillatory Ventilation, NHFOV) в сравнении с NCPAP требуется меньшая продолжительность неинвазивной респираторной поддержки [97].

Исследований, посвященных применению канюль назальных для высокопоточной оксигенотерапии (ВПК) у новорожденных с ТТН, крайне мало. По данным одной ретроспективной работы, включавшей 106 пациентов ГВ ≥34 недель, использование метода ВПК по сравнению с NCPAP продемонстрировало более высокую потребность в дополнительной оксигенации [98]. Вместе с тем, селективное применение данной методики целесообразно у пациентов как простой, безопасный и экономически-эффективный способ респираторной терапии [99-101]. По данным недавнего метаанализа использование ВПК по сравнению с NCPAP в качестве стартового метода неинвазивной респираторной терапии у недоношенных новорожденных не выявил различий в частоте интубаций, однако частота травм носа была ниже при ВПК [102]. ВПК способствуют элиминации углекислого газа из мертвого пространства, а также могут создавать некоторое постоянное положительное давление в дыхательных путях (2-5 см Н2О) [103],[104], что может способствовать увеличению оксигенации пациента и снижению работы дыхания. Оптимальная скорость потока подогретой и увлажненной газовой смеси при использованиии ВПК должна составлять 4-6 л/мин, наружный диаметр канюль кислородных назальных должен быть не более ½-¾ 3/4 диаметра носовых ходов [94],[102],[105],[106],[107].

Поздние недоношенные и доношенные новорожденные с минимально выраженными дыхательными нарушениями (оценка по шкале Сильвермана-Андерсен <3 баллов) без потребности в дополнительной оксигенации при отсутствии технических возможностей могут наблюдаться без неинвазивной респираторной терапии в течение 2 часов после рождения при условии поддержания нормотермии, проведения мониторинга витальных функций. При отсутствии регресса дыхательных нарушений и/или появлении потребности в дополнительной оксигенации спустя 2 часа рекомендуется незамедлительное начало респираторной терапии [108].

-

Новорожденным с ТТН или подозрением на ТТН, у которых неинвазивные методы респираторной терапии оказались неэффективными, рекомендуется проведение инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения дыхательной недостаточности [3],[109],[110].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4)

Комментарий: вероятность потребности в инвазивной респираторной терапии при установленном диагнозе ТТН крайне мала [111]. Однако, в период проведения дифференциальной диагностики (например, с респираторным дистресс-синдромом, врожденной пневмонией и сепсисом (до тех пор пока диагноз ТТН не установлен)), вероятность неэффективности неинвазивной респираторной терапии значительно выше [110].

О необходимости эскалации респираторной терапии свидетельствует нарастание выраженности дыхательных нарушений ≥ 3 баллов и ЧД в динамике (см. Приложения Б, Г1) [22],[24],[25],[30],[31],[112],[113]. При проведении неинвазивной респираторной терапии оценка осуществляется без отлучения пациента от контура респиратора. Для пациентов с ТТН не характерна зависимость от дополнительной оксигенации при проведении неивазивной респираторной терапии. Необходимость в повышении FiO2≥0.3 для поддержания SpO2 на уровне 91-95% свидетельствует о неэффективности проводимой неинвазвиной респираторной терапии. Абсолютными показаниями к интубации и переводу на ИВЛ являются [109]:

– тахипноэ более 90-100/мин [109],

– тяжелое апноэ (более 4-х эпизодов дыхательных пауз в час и/или потребности в проведении неинвазивной искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для их купирования более 2-х раз в течение часа [114],

– выраженный ацидоз: pH ˂ 7,2 и/или гиперкапния PCO2 >65 мм.рт.ст [109],

– генерализованные судороги,

– шок,

– напряженный пневмоторакс.

-

Новорождённым с ТТН или подозрением на ТТН не рекомендуется рутинное применение оксигенотерапии с целью лечения дыхательной недостаточности [115].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4)

Комментарий: по данным исследования Buckmaster и соавт. [115] проведение оксигенотерапии до начала неинвазивной респираторной терапии у поздних недоношенных и доношенных ассоциировано с увеличением частоты осложнений, потребности в ИВЛ и ее длительности по сравнению с использованием неинвазивной респираторной терапии в качестве стартового метода лечения.

1.2. Лекарственная терапия

Не применяется.

2. Хирургическое лечение

Не применяется.

3. Иное лечение

Новорожденному с ТТН или подозрением на ТТН необходимо обеспечить пребывание в условиях поддержания термонейтральной среды, контроль температуры тела, лечебно-охранительный режим (ограничение сенсорной стимуляции (защита от света, шума, прикосновений) с целью создания оптимальных условий выхаживания. При необходимости проведения респираторной терапии показан перевод в ОРИТН или палату интенсивной терапии.

Ребенку показано адекватное энтеральное и, при необходимости, парентеральное питание. Преимущество в энтеральном вскармливании отдается материнскому молоку. При недостаточной лактации или наличии противопоказаний к грудному вскармливанию со стороны матери вскармливание новорожденного проводится сухой адаптированной молочной смесью.

-

Новорождённым детям с развитием дыхательных нарушений в первые сутки жизни не рекомендуется рутинное ограничение жидкости с целью лечения ТТН [116],[117].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 2)

Комментарий: новорожденным с ТТН рекомендована дотация физиологического объема жидкости (в первые сутки жизни – 40-60 мл/кг/сутки, у недоношенных – 60-80 мл/кг/сутки [118]. Ограничение объема жидкости у новорожденных с ТТН ассоциировано с более выраженной потерей массы тела, гипербилирубинемией, гипогликемией. Исследования, в которых продемонстрировано преимущество ограничения жидкости с целью лечения ТТН, в том числе экономическая целесообразность, имеют определенные ограничения: 1) небольшие по объему выборки (общее количество пациентов 64-70 новорожденных ГВ 34-42 недель) и 2) ограничение объема жидкости лишь по сравнению с изначально более высоким объемом жидкости, рекомендованным внутренним протоколом медицинского учреждения [119].

-

Новорожденному ребенку с транзиторным тахипноэ рекомендуется селективное проведение инфузионной терапии и парентерального питания для обеспечения жидкостью и электролитами, дотации белков, жиров и углеводов, исходя из физиологических потребностей и патологических потерь, поддержания водно-электролитного баланса организма [120].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: парентеральное питание проводится растворами для парентерального питания (код АТХ В05ВА) в случае невозможности дотации необходимого для гестационного возраста уровня потребности в белках, жирах, углеводах, электролитах и объема жидкости путем энтерального питания. Потребности в жидкости, белках, жирах, углеводах, электролитах в зависимости от ГВ и массы тела при рождении указаны Клинических рекомендациях «Врожденная пневмония». Для парентерального питания используют: аминокислоты для парентерального питания (код АТХ В05ВА01), жировые эмульсии для парентерального питания (код АТХ В05ВА02), углеводы (код АТХ В05ВА03), растворы электролитов (код АТХ В05ХА), препараты кальция (код АТХ А12АА).

Прогноз

Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния)

У новорожденных детей, перенесших ТТН, отдаленный прогноз благоприятный.

Госпитализация

Организация оказания медицинской помощи

Лечение недоношенных новорождённых с транзиторным тахипноэ проводится в стационарных условиях.

Показания к выписке пациента из медицинской организации:

1) Стабильное удовлетворительное состояние ребенка;

2) Стабилизация лабораторных показателей;

3) Отсутствуют другие противопоказания к выписке.

Информация

Источники и литература

-

Клинические рекомендации Российского общества неонатологов

- 1. Володин Н.Н. (ред.) Неонатология. Национальное руководство [Internet]. 2019 [cited 2019 Jul 4]. Available from: https://www.studmed.ru/volodin-nn-red-neonatologiya-nacionalnoe-rukovodstvo_f7d3170cce4.html 2. Gortner L, Tutdibi E. [Respiratory disorders in preterm and term neonates: an update on diagnostics and therapy]. Z Geburtshilfe Neonatol 2011;215:145–51. 3. Alhassen Z, Vali P, Guglani L, Lakshminrusimha S, Ryan RM. Recent Advances in Pathophysiology and Management of Transient Tachypnea of Newborn. Journal of Perinatology 2021;41:6–16. 4. Guglani L, Lakshminrusimha S, Ryan RM. Transient Tachypnea of the Newborn. Pediatrics In Review 2008;29:e59–65. 5. Yurdakök M. Transient tachypnea of the newborn: what is new? The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2010;23:24–6. 6. O’Brodovich HM. Immature epithelial Na+ channel expression is one of the pathogenetic mechanisms leading to human neonatal respiratory distress syndrome. Proc Assoc Am Physicians 1996;108:345–55. 7. Bland RD, Nielson DW. Developmental Changes in Lung Epithelial Ion Transport and Liquid Movement. Annual Review of Physiology 1992;54:373–94. 8. Olver RE, Strang LB. Ion fluxes across the pulmonary epithelium and the secretion of lung liquid in the foetal lamb. The Journal of Physiology 1974;241:327–57. 9. Barker PM, Strang LB, Walters DV. The role of thyroid hormones in maturation of the adrenaline-sensitive lung liquid reabsorptive mechanism in fetal sheep. The Journal of Physiology 1990;424:473–85. 10. Baines DL, Folkesson HG, Norlin A, Bingle CD, Yuan HT, Olver RE. The influence of mode of delivery, hormonal status and postnatal O2 environment on epithelial sodium channel (ENaC) expression in perinatal guinea-pig lung. The Journal of Physiology 2000;522:147–57. 11. Kim SS, Zhu Y, Grantz KL, et al. Obstetric and Neonatal Risks Among Obese Women Without Chronic Disease. Obstet Gynecol 2016;128:104–12. 12. McGillick EV, Lock MC, Orgeig S, Morrison JL. Maternal obesity mediated predisposition to respiratory complications at birth and in later life: understanding the implications of the obesogenic intrauterine environment. Paediatric Respiratory Reviews 2017;21:11–8. 13. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: a retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90–6. 14. Briceño-Pérez C, Reyna-Villasmil E, Vigil-De-Gracia P. Antenatal corticosteroid therapy: Historical and scientific basis to improve preterm birth management. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2019;234:32–7. 15. Crowther CA, McKinlay CJD, Middleton P, Harding JE. Repeat doses of prenatal corticosteroids for women at risk of preterm birth for improving neonatal health outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2015;CD003935. 16. Garite TJ, Kurtzman J, Maurel K, Clark R, Obstetrix Collaborative Research Network. Impact of a “rescue course” of antenatal corticosteroids: a multicenter randomized placebo-controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2009;200:248.e1-9. 17. Chang W-S, Lin L-T, Hsu L-C, Tang P-L, Tsui K-H, Wang P-H. Maternal pregnancy-induced hypertension increases the subsequent risk of transient tachypnea of the newborn: A nationwide population-based cohort study. Taiwan J Obstet Gynecol 2018;57:546–50. 18. Dani C, Reali MF, Bertini G, et al. Risk factors for the development of respiratory distress syndrome and transient tachypnoea in newborn infants. Eur Respir J 1999;14:155. 19. Zanardo V, Simbi AK, Franzoi M, Soldà G, Salvadori A, Trevisanuto D. Neonatal respiratory morbidity risk and mode of delivery at term: influence of timing of elective caesarean delivery. Acta Paediatr 2004;93:643–7. 20. Jha K, Nassar GN, Makker K. Transient Tachypnea of the Newborn [Internet]. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 [cited 2021 May 6]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537354/ 21. Lakshminrusimha S, Keszler M. Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn. Neoreviews 2015;16:e680–92. 22. Hedstrom AB, Gove NE, Mayock DE, Batra M. Performance of the Silverman Andersen Respiratory Severity Score in predicting PCO2 and respiratory support in newborns: A prospective cohort study. Journal of Perinatology 2018;38:505–11. 23. Setty SG, Batra M, Hedstrom AB. The Silverman Andersen respiratory severity score can be simplified and still predicts increased neonatal respiratory support. Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics 2020;109:1273–5. 24. E. Baibarina, O. Borisevich, O. Ionov. Abstracts. New NCPAP Protocol: a comparison of results before and after implementation. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2012;25:109. 25. Cavallin F, Balestri E, Calia M, et al. Training on the Silverman and Andersen score improved how special care unit nurses assessed neonatal respiratory distress in a low-resource setting. Acta Paediatrica 2022;111:1866–9. 26. Njeru CM, Ansermino JM, Macharia WM, Dunsmuir DT. Variability of respiratory rate measurements in neonates- every minute counts. BMC Pediatrics 2022;22:16. 27. Joshi R, Kommers D, Oosterwijk L, Feijs L, van Pul C, Andriessen P. Predicting Neonatal Sepsis Using Features of Heart Rate Variability, Respiratory Characteristics, and ECG-Derived Estimates of Infant Motion. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 2020;24:681–92. 28. Kumar N, Akangire G, Sullivan B, Fairchild K, Sampath V. Continuous vital sign analysis for predicting and preventing neonatal diseases in the twenty-first century: big data to the forefront. Pediatr Res 2020;87:210–20. 29. Silverman W.A. ADH. A controlled clinical trial of effects of water mist on obstructive respiratory signs, death rate and necropsy findings among premature infants. Pediatrics 1956;17:1–10. 30. Elena Baibarina, Albert Antonov, Oleg Ionov, Olga Borisevich. Criteria for intubation and mechanical ventilation in infants on NCPAP (abstract). the Journal of Perinatal Medicine 2009;37:767. 31. Hedstrom AB, Faino AV, Batra M. The Silverman Andersen respiratory severity score in the delivery room predicts subsequent intubation in very preterm neonates. Acta Paediatr [Internet] 2020 [cited 2021 Nov 22];Available from: https://doi.org/10.1111/apa.15671 32. Zannin E, Veneroni C, Dellacà RL, et al. Effect of continuous positive airway pressure on breathing variability in early preterm lung disease. Pediatric Pulmonology 2018;53:755–61. 33. Radicioni M, Leonardi A, Lanciotti L, Rinaldi VE, Bini V, Camerini PG. How to improve CPAP failure prediction in preterm infants with RDS: a pilot study. Eur J Pediatr 2021;180:709–16. 34. Çiğri E, Gülten S, Yildiz E. The use of immature granulocyte and other complete blood count parameters in the diagnosis of transient tachypnea of the newborn. Ann Med Surg (Lond) 2021;72:102960. 35. Martins EC, Silveira L da F, Viegas K, et al. Neutrophil-lymphocyte ratio in the early diagnosis of sepsis in an intensive care unit: a case-control study. Rev Bras Ter Intensiva 2019;31:64–70. 36. Chabot-Richards DS, George TI. White blood cell counts: reference methodology. Clin Lab Med 2015;35:11–24. 37. Makkar M, Gupta C, Pathak R, Garg S, Mahajan NC. Performance Evaluation of Hematologic Scoring System in Early Diagnosis of Neonatal Sepsis. J Clin Neonatol 2013;2:25–9.

Информация

Список сокращений

BiPAP / Biphasic / DuoPAP – метод неинвазивной респираторной терапии, предполагающий создание двухуровневого постоянного положительного давления в дыхательных путях.

DLP – Double Lung Point – ультразвуковой признак “двойная точка легкого”.

HFNC – High Frequency Nasal Cannula – высокопоточные назальные канюли - канюля назальная одноразовая для высокопоточной оксигенотерапии (ВПК).

FiO2 – Fraction of inspired oxygen – концентрация кислорода в воздушно-кислородной смеси.

NCPAP – Nasal Continuous Positive Airway Pressure – метод респираторной терапии, в основе которого лежит создание постоянного положительного давления в дыхательных путях c использованием специализированные назальные интерфейсы (канюли кислородные назальные или маски носовые аппарата искусственной вентиляции легких CPAP/BPAP, одноразового использования).

NHFOV – Nasal High-Frequency Oscillatory Ventilation – неинвазивная высокочастотная осцилляторная вентиляция.

NIPPV – Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation – назальная перемежающаяся вентиляция лёгких с положительным давлением

SpO2 – показатель насыщения крови кислородом.

ВПК (HFNC – High Frequency Nasal Cannula) – канюля назальная одноразовая для высокопоточной оксигенотерапии.

ГВ – гестационный возраст.

ИВЛ – искусственная вентиляция лёгких.

КОС – кислотно-основное состояние крови.

НИ – нейтрофильный индекс.

ОРИТН – отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых.

СРБ – С-реактивный белок.

ТТН – транзиторное тахипноэ новорождённых.

УЗИ – ультразвуковое исследование.

Термины и определения

Дыхательные нарушения – комплекс клинических симптомов, возникающих при становлении функции внешнего дыхания, в том числе характеризующих дыхательную недостаточность у новорождённых [1],[2].

Дыхательная недостаточность – неспособность дыхательной системы поддерживать нормальный газовый состав крови, либо поддержание его достигается за счёт крайнего напряжения компенсаторных механизмов [1],[2].

Недоношенность – рождение ребенка ранее 37 полных недель беременности. В зависимости от гестационного возраста недоношенные новорожденные подразделяются на экстремально недоношенных (<28 недель гестации), очень недоношенных (28–31 недели гестации), умеренно недоношенных (32-33 недели гестации) и поздних недоношенных.

Поздние недоношенные дети – новорожденные дети, родившиеся на сроке от 34 недель до 36 недель 6 дней гестации (с 239 по 259 день гестации).

Тахипноэ у новорожденного – это повышение частоты дыхательных движений более 60 в минуту.

Транзиторное тахипноэ новорожденных – это паренхиматозное заболевание легких, характеризующееся преходящим отеком легких вследствие задержки резорбции фетальной жидкости [3–5].

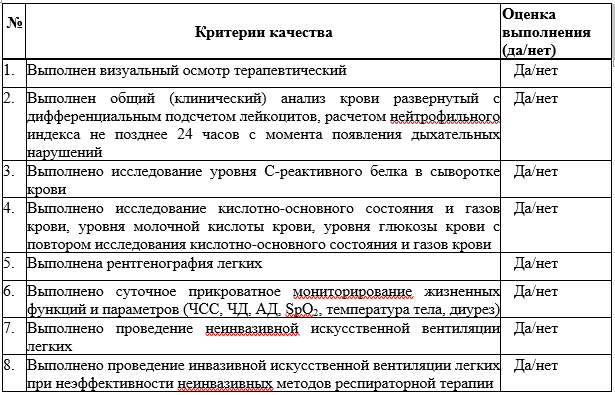

Критерии оценки качества медицинской помощи

Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру клинических рекомендаций

-

Андреев Артем Владимирович – к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №2 Института неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, член Совета Российского общества неонатологов, г. Москва.

-

Балашова Екатерина Николаевна – к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения реанимации и интенсивной терапии им. профессора А.Г. Антонова Института неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, доцент кафедры неонатологии Института профессионального образования ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, доцент кафедры неонатологии Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский Университет), член Совета Российского общества неонатологов, г. Москва.

-

Баскевич Максим Аркадьевич – врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №2 Института неонатологии и педиатрии, «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

-

Будина Арина Юрьевна – врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №2 Института неонатологии и педиатрии, «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

-

Володин Николай Николаевич – д.м.н., профессор, академик РАН, президент Ассоциации специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ+).

-

Ионов Олег Вадимович – д.м.н., заведующий ОРИТ имени проф. А.Г. Антонова института неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова» Минздрава России, профессор кафедры неонатологии Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский Университет), Председатель Российского общества неонатологов.

-

Крог-Йенсен Ольга Александровна – к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №2 Института неонатологии и педиатрии, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России; доцент кафедры неонатологии Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), член Российского общества неонатологов, г. Москва.

-

Лёнюшкина Анна Алексеевна – к.м.н., заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии №2 Института неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, член Совета Российского общества неонатологов, г. Москва.

-

Никитина Ирина Владимировна – д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения реанимации и интенсивной терапии №2 Института неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, заведующая учебной частью, профессор кафедры неонатологии Института профессионального образования ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, член Российского общества неонатологов, г. Москва.

-

Пруткин Марк Евгеньевич – заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорождённых и недоношенных детей перинатального центра № 1 ГАУЗ СО «ОДКБ» г. Екатеринбурга, член Совета Российского общества неонатологов, г. Екатеринбург.

-

Пупышева Анна Фёдоровна – врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий по клинической работе отделения реанимации и интенсивной терапии № 2 Института неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва.

-

Романенко Владислав Александрович – д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, дипломант Европейской научно-промышленной палаты, председатель Челябинского регионального отделения Российского общества неонатологов, г. Челябинск, член Совета Российского общества неонатологов.

-

Шестак Евгений Вячеславович – к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых Екатеринбургского клинического перинатального центра; доцент кафедры госпитальной педиатрии педиатрического факультета Уральского государственного медицинского университета, г. Екатеринбург.

Конфликт интересов:

Все члены Рабочей группы подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.

Конфликт интересов: отсутствует.

Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций

Методы, использованные для сбора/селекции доказательств: поиск в электронных базах данных.

Описание методов, использованных для сбора/селекции доказательств: доказательной базой для рекомендаций являлись публикации, вошедшие в Кохрановскую библиотеку, базы данных PubMed, EMBASE и MEDLINE, Scopus, Web of Science, e-library, clinicaltrial.gov, электронные библиотеки, клинические рекомендации, размещенные на ресурсах The National Institute for Health and Care Excellence, The European Association of Perinatal Medicine, The European Society for Pediatric Research, The European Foundation for the Care of Newborn Infants, The European Society for Neonatology. Глубина поиска составляла 68 лет.

Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств:

-

консенсус экспертов;

-

оценка значимости в соответствии с рейтинговой схемой.

Шкалы оценки уровней достоверности доказательств (УДД) (Таблица 1,2) для методов диагностики, профилактики, лечения и реабилитации (диагностических, профилактических, лечебных, реабилитационных вмешательств) с расшифровкой и шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) (Таблица 3) для методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств).

Методы, использованные для анализа доказательств:

-

обзоры опубликованных метаанализов;

-

систематические обзоры с таблицами доказательств.

Описание методов, использованных для анализа доказательств.

При отборе публикаций, как потенциальных источников доказательств, использованная в каждом исследовании методология изучалась для того, чтобы убедиться в её валидности. Методологическое изучение базировалось на вопросах, которые сфокусированы на тех особенностях дизайна исследований, которые оказывают существенное влияние на валидность результатов и выводов.

Для минимизации потенциальных ошибок субъективного характера каждое исследование оценивалось независимо, по меньшей мере, двумя членами рабочей группы. Какие-либо различия в оценках обсуждались всей группой в полном составе. При невозможности достижения консенсуса привлекался независимый эксперт.

Экономический анализ:

Анализ стоимости не проводился, и публикации по фармакоэкономике не анализировались.

Метод валидизации рекомендаций:

-

внешняя экспертная оценка;

-

внутренняя экспертная оценка.

Описание метода валидизации рекомендаций:

Настоящие рекомендации в предварительной версии были рецензированы независимыми экспертами, которых попросили прокомментировать, прежде всего, то, насколько интерпретация доказательств, лежащих в основе рекомендаций, доступна для понимания.

Получены комментарии со стороны врачей первичного звена и участковых педиатров в отношении доходчивости изложения рекомендаций и их оценки важности рекомендаций, как рабочего инструмента повседневной практики.

Предварительная версия была также направлена рецензенту, не имеющему медицинского образования, для получения комментариев, с точки зрения перспектив пациентов.

Комментарии, полученные от экспертов, тщательно систематизировались, и обсуждались председателем и членами рабочей группы. Каждый пункт обсуждался, и вносимые в результате этого изменения в рекомендации регистрировались. Если же изменения не вносились, то регистрировались причины отказа от внесения изменений.

Консультация и экспертная оценка:

Последние изменения в настоящих рекомендациях представлены для дискуссии в предварительной версии. Обновленная версия для широкого обсуждения была размещена на сайте Российского общества неонатологов (РОН) www.neonatology.pro, Ассоциации специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ+) www.raspm.ru, портале общественного обсуждения Минздрава России https://portalcr.minzdrav.gov.ru для того, чтобы все заинтересованные лица имели возможность принять участие в обсуждении и совершенствовании рекомендаций.

Проект рекомендаций рецензирован независимыми экспертами, которых попросили прокомментировать, прежде всего, доходчивость и точность интерпретации доказательной базы, лежащей в основе рекомендаций.

Для окончательной редакции и контроля качества рекомендации были повторно проанализированы членами рабочей группы, которые пришли к заключению, что все замечания и комментарии экспертов приняты во внимание, риск систематических ошибок при разработке рекомендаций сведен к минимуму.

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:

-

Врачи-педиатры;

-

Врачи-неонатологи;

-

Врачи-анестезиологи - реаниматологи;

-

Врачи-пульмонологи;

-

Врачи общей практики (семейные врачи);

-

Студенты медицинских ВУЗов;

-

Обучающиеся в ординатуре и интернатуре.

Таблица 1.Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов диагностики (диагностических вмешательств)

|

УДД |

Расшифровка |

|---|---|

|

1 |

Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением мета-анализа |

|

2 |

Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований, с применением мета-анализа |

|

3 |

Исследования без последовательного контроля референсным методом или исследования с референсным методом, не являющимся независимым от исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследования |

|

4 |

Несравнительные исследования, описание клинического случая |

|

5 |

Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов |

Таблица 2. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов профилактики, лечения, медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов (профилактических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

|

УДД |

Расшифровка |

|---|---|

|

1 |

Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа |

|

2 |

Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением РКИ, с применением мета-анализа |

|

3 |

Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные исследования |

|

4 |

Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследования «случай-контроль» |

|

5 |

Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или мнение экспертов |

Таблица 3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

|

УУР |

Расшифровка |

|---|---|

|

A |

Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются согласованными) |

|

B |

Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными) |

|

C |

Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными) |

Порядок обновления клинических рекомендаций.

Механизм обновления клинических рекомендаций предусматривает их систематическую актуализацию – не реже чем один раз в три года, а также при появлении новых данных с позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, профилактики и реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных дополнений/замечаний к ранее утверждённым КР, но не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Приложение А3. Справочные материалы, включая соответствие показаний к применению и противопоказаний, способов применения и доз лекарственных препаратов, инструкции по применению лекарственного препарата

Приложение А3.1 Связанные документы

Данные клинические рекомендации разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов и электронных ресурсов:

-

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323 Ф3.

-

МЗ РФ, Приказ от 10 мая 2017 г. № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи».

-

Международная классификация болезней, травм и состояний, влияющих на здоровье, 10-го пересмотра (МКБ-10) (Всемирная организация здравоохранения) версия 2019.

-

Приказ Минздрава России от 13.10.2017 № 804н (ред. от 24.09.2020, с изм. от 26.10.2022) "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2017 № 48808).

-

Приказ Минздрава России от 17.04.2025 № 222н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "неонатология". (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 № 82516).

-

Методическое письмо Минздрава России № 15-4/И/2-2570 от 04.03.2020 «Реанимация и стабилизация состояния новорожденных детей в родильном зале». Под ред. Байбариной Е.Н. М.: Министерство здравоохранения РФ; 2020.

Приложение Б. Алгоритмы действий врача

Приложение В. Информация для пациента

Транзиторное тахипноэ новорожденного (ТТН) — это временное нарушение дыхания у новорожденных, которое возникает из-за замедления выведения жидкости из легких после рождения. Это одна из самых распространенных причин нарушения дыхания в первые часы жизни.

Почему это происходит? Во время беременности легкие ребенка заполнены жидкостью. При нормальных родах эта жидкость постепенно вытесняется. Иногда процесс задерживается, особенно у детей, рожденных путем кесарева сечения без начала родовой деятельности, при стремительных или преждевременных родах. В результате в легких остается избыточная жидкость, что затрудняет нормальный обмен кислорода.

Как проявляется транзиторное тахипноэ?

Основные симптомы появляются вскоре после рождения и включают:

-

Учащенное дыхание (более 60 вдохов в минуту).

-

Легкое втяжение грудной клетки при дыхании.

-

Стон на выдохе.

-

Иногда — небольшой цианоз (синюшность кожи), если насыщение кислородом снижено.

Как проводится диагностика?

ТТН диагностируется на основании клинических признаков и данных обследования (пульсоксиметрия, рентгенография грудной клетки). Врач при необходимости исключит другие более серьезные причины дыхательных нарушений.

Как лечится транзиторное тахипноэ?

В большинстве случаев ТТН проходит самостоятельно в течение 12–72 часов. Лечение направлено на поддержание нормального уровня кислорода и углекислого газа и включает:

-

Поддержание нормальной температуры тела.

-

Проведение респираторной терапии (аппаратная поддержка, которая используется, когда ребенок не может дышать нормально самостоятельно. Она помогает доставлять кислород в организм и/или удалять углекислый газ, если легкие не справляются сами).

-

Кормление через зонд или внутривенно на период проведения респираторной терапии.

-

Антибиотики и другие специфические препараты обычно не требуются, если нет признаков инфекции.

Прогноз

Прогноз при ТТН благоприятный. Полное восстановление происходит без последствий для здоровья. ТТН не влияет на дальнейшее развитие ребенка.

Что важно знать родителям?

-

Транзиторное тахипноэ — это временное и обратимое состояние.

-

Оно не связано с врожденными пороками или хроническими заболеваниями легких.

-

После исчезновения симптомов ребенок не нуждается в специальном уходе или лечении.

-

Врачебное наблюдение в первые дни жизни важно для своевременного контроля состояния.

Приложение Г1-ГN. Шкалы оценки, вопросники и другие оценочные инструменты состояния пациента, приведенные в клинических рекомендациях

Приложение Г1. Шкала оценки дыхательных расстройств

Название на русском языке: Шкала респираторных нарушений Сильвермана-Андерсен.

Оригинальное название: «Шкала втяжений» Retraction scoring 1956г, W. Silverman, D. Andersen.

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией):

Silverman W.A., Andersen D.H. A controlled clinical trial of effects of water mist on obstructive respiratory signs, death rate and necropsy findings among premature infants. Pediatrics. 1956;17(1):1-10.[29].

Тип: шкала оценки.

Назначение: оценка респираторных нарушений.

Содержание (шаблон)

|

|

0 баллов |

I балл |

2 балла |

|---|---|---|---|

|

1. Движения грудной клетки |

грудь и живот равномерно участвуют в акте дыхания |

асинхронность движений грудной клетки и передней брюшной стенки |

выраженная асинхронность движений грудной клетки и передней брюшной стенки, дыхание типа «качелей» |

|

2. Втяжение межреберий на вдохе |

отсутствует |

легкое втяжение |

заметное втяжение |

|

3. Втяжение мечевидного отростка грудины на вдохе |

нет |

не резко выражено |

заметное втяжение |

|

4. Положение нижней челюсти |

рот закрыт, нижняя челюсть не двигается |

рот закрыт, опускание подбородка на вдохе |

рот открыт, подбородок опускается на вдохе |

|

5. Звучность выдоха |

дыхание спокойное, ровное |

стон слышен только при аускультации стетоскопом |

дыхание стонущее, шумное, экспираторные шумы слышны на расстоянии |

Ключ (интерпретация) и пояснения:

Оценка 1-2 балла свидетельствует о компенсированном состоянии ребенка на фоне проводимых лечебных мероприятий. Нарастание выраженности дыхательных нарушений ≥ 3 баллов [22],[24],[25],[30],[31],[112],[113] свидетельствует о необходимости эскалации респираторной терапии. Динамическая оценка дыхательных нарушений необходима не столько с диагностической целью, сколько для оценки эффективности проводимой респираторной терапии или в качестве показания для ее начала. При проведении неинвазивной респираторной терапии оценка осуществляется без отлучения пациента от контура респиратора.

Прикреплённые файлы

Внимание!

- Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему здоровью.

- Информация, размещенная на сайте MedElement и в мобильных приложениях "MedElement (МедЭлемент)", "Lekar Pro", "Dariger Pro", "Заболевания: справочник терапевта", не может и не должна заменять очную консультацию врача. Обязательно обращайтесь в медицинские учреждения при наличии каких-либо заболеваний или беспокоящих вас симптомов.

- Выбор лекарственных средств и их дозировки, должен быть оговорен со специалистом. Только врач может назначить нужное лекарство и его дозировку с учетом заболевания и состояния организма больного.

- Сайт MedElement и мобильные приложения "MedElement (МедЭлемент)", "Lekar Pro", "Dariger Pro", "Заболевания: справочник терапевта" являются исключительно информационно-справочными ресурсами. Информация, размещенная на данном сайте, не должна использоваться для самовольного изменения предписаний врача.

- Редакция MedElement не несет ответственности за какой-либо ущерб здоровью или материальный ущерб, возникший в результате использования данного сайта.