Патология плаценты

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2024 (Казахстан)

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2024 (Казахстан)

Общая информация

Краткое описание

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Предлежание плаценты – расположение плаценты, при котором она полностью или частично покрывает внутренний маточный зев[2]. При предлежании плацента находится на пути рождающегося плода.

Низкое расположение плаценты – расположение плаценты, при котором она располагается в пределах 20 мм от внутреннего маточного зева, но не перекрывает его [3,4].

Врастание плаценты – аномальная инвазия трофобласта, части или всей плаценты в миометрий маточной стенки [5].

Срок постановки диагноза “предлежание плаценты или низкое расположение плаценты” после 16 недель беременности [2].

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Код(ы) МКБ-10:

| Код | Название |

| О44 | Предлежание плаценты |

| О44.0 |

Предлежание плаценты, уточнённое как без кровотечения. Низкое прикрепление плаценты, уточнённое как без кровотечения.

|

| О44.1 |

Предлежание плаценты с кровотечением.

Низкое прикрепление плаценты без дополнительных указаний или с кровотечением.

Предлежание плаценты (краевое, частичное, полное) без дополнительных указаний или с кровотечением

|

Дата разработки: 2017 год (пересмотр 2024 год).

Категория пациентов: беременные.

Сокращения, используемые в протоколе:

|

МКБ-10 |

международная классификация болезней 10 пересмотр |

|

МРТ |

магнитно-резонансная томография |

|

ПМСП |

первичная медико санитарная помощь |

|

ПОРНП |

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты |

|

ПП |

патология плаценты |

|

ТВС |

трансвагинальная сонография |

|

УЗИ |

ультразвуковое исследование |

|

ЦДК |

Цветное доплеровское картирование |

|

FIGO |

International Federation of Gynecology and Obstetrics (Международная федерация акушеров-гинекологов) |

Шкала уровня доказательности[1]:

|

Уровни доказательности |

Градации рекомендаций |

|

|

Систематический обзор, клинические исследования, отдельное клиническое исследование |

I |

A |

|

Систематический обзор когортных исследований, или отдельное когортное исследование |

II |

B |

|

Исследование типа "случай- контроль" (отдельное, либо систематический обзор нескольких) |

III |

B |

|

Описание серии случаев, низкокачественные когортные исследования |

IV |

C |

|

Мнение экспертов без точной критической оценки |

V |

D |

Классификация

Классификация врастания плаценты по FIGO [6]:

Согласно Классификации врастания плаценты по FIGO, имеются клинические, макроскопические и микроскопические критерии определения степеней прорастания плаценты, представленные в Таблице 1.

|

Степень врастания

|

Клинические критерии | Макроскопические критерии | Микроскопические критерии |

|

1 степень

(placenta adherenta or аcreta) плотное прикрепление или приращение плаценты к мышечному слою.

|

Отделение плаценты не происходит при проведении утеротонической терапии, контролируемых тракций за пуповину. Попытки ручного отделения плаценты приводят к сильному кровотечению. | Маточная грыжа не определяется, неососуды отсутствуют |

Визуализируется

Измененный рисунок промежуточного трофобласта, выходящего далеко за пределы децидуальной оболочки и миометрия при окраске гематоксилин-эозином.

|

| 2 степень (placenta increta) ворсины прорастают мышечный слой, поверхностная инвазия |

Плацента не проникает через серозную оболочку.

Матка над плацентой может иметь синевато-фиолетовый окрас и может определяться “плацентарная грыжа". Тракция за пуповину приводят к втягиванию матки внутрь без отделения плаценты.

|

На поперечном срезе нечеткая граница между плацентой и миометрием без вовлечения наружного слоя миометрия | Ворсины хориона проникают внутрь мышечных волокон, иногда определяются в просвете сосудов |

| 3 степень (placenta percreta) | |||

| Степень 3а: плацента прорастает все слои матки, глубокая инвазия | прорастание плаценты до серозного покрова матки | Плацентарная ткань проникает через поверхность матки. Отсутствует инвазия в какой-либо другой орган, включая заднюю стенку мочевого пузыря (между мочевым пузырем и маткой можно определить четкую границу) | Ворсины плаценты проникают в серозную оболочку матки |

| Степень 3b: с инвазией в мочевой пузырь. | Визуализируются ворсины плаценты, которые проникают в мочевой пузырь, но не другие органы | Нечеткая граница между плацентой и миометрием с вовлечением наружного слоя миометрия |

Ворсины плаценты прорастают серозную оболочку

|

| Степень 3с: прорастание плаценты ткани других органов | Визуализируется плацентарная ткань проросшая через серозную оболочку матки в боковую стенку малого таза или в любой близлежащий орган, вне зависимости от наличия врастания в мочевой пузырь. | Ворсины плаценты проникают в широкую связку, стенку влагалища, параметрий или любой другой тазовый орган. | Ворсины плаценты проникают в серозную оболочку и близлежащие органы и ткани (вне зависимости от наличия врастания в мочевой пузырь). |

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Диагностика

Жалобы: периодические кровянистые выделения из половых путей без болевого синдрома.

Многоплодная беременность, при этом монохориальная двойня больше, чем дихориальная двойня.

Факторы риска врастания плаценты [3,9-14]:

УЗИ органов малого таза с ЦДК [18,19]:

Таблица 2. Ультразвуковые признаки врастания плаценты

[18]

|

Триместры беременности

|

Ультразвуковые маркеры | Разъяснение |

| 1 триместр |

Имплантация плодного яйца в области нижнего маточного сегмента;

|

Имплантация плодного яйца расценивается как имплантация в области нижнего маточного сегмента в том случае, если плодное яйцо визуализируется в нижней трети матки в сроке от 8 до 10 недель беременности или преимущественно занимает нижний маточный сегмент, начиная с 10 недель беременности [28].

Имплантация плодного яйца в области нижнего маточного сегмента не всегда приводит к патологии беременности и родов.

|

| Внедрение плодного яйца в область послеоперационного рубца или послеоперационной «ниши»; |

Риск врастания плаценты многократно повышается при внедрении плодного яйца в область послеоперационного рубца (ниши). В данном случае при УЗИ выявляется:

имплантация плодного яйца непосредственно в рубце или рядом с ним;

истончение миометрия передней стенки матки;

неровный контур между плацентой и миометрием, миометрием и стенкой мочевого пузыря [29].

|

|

| Присутствие множественных сосудистых структур – плацентарных лакун. | Плацентарные лакуны – анэхогенные области, визуализируемые в плацентарной ткани [30]. | |

| 2 – 3 триместр | Присутствие множественных сосудистых структур – плацентарных лакун; | Наиболее важным признаком являются плацентарные лакуны, которые становятся более выраженными – вид швейцарского сыра. Лакуны обычно располагаются глубоко в ткани плаценты и имеют неровный контур. При ЦДК для них преимущественно бывает характерен турбулентный тип кровотока с высокой скоростью и низким сопротивлением (импедансом). (УД-А)[31] |

| Исчезновение нормальной гипоэхогенной ретроплацентарной зоны; | Этот признак встречается при врастании плаценты в 93%, обладает низкой чувствительностью (52%) и специфичностью (57%), однако в комбинации с другими признаками крайне эффективен в диагностике врастания плаценты [32-34]. | |

| Изменение зоны соприкосновения стенок матки и мочевого пузыря; | В норме данная область выглядит гладкой и обладает нормальной васкуляризацией. При врастании плаценты визуализируется деформация данной области, прерывистость линии, повышенная васкуляризация при сагиттальном ЦДК [31, 35,36] | |

| Истончения миометрия в зоне плацентации; | Толщина миометрия в зоне плацентации менее 1 мм [36,37]. | |

| Деформация нижнего маточного сегмента; | ||

| Повышение васкуляризации плаценты при ЦДК. |

Магнитно-резонансное исследование органов малого таза (в сроке 24-32 недели беременности)

МРТ – критерии врастания плаценты [18,19]:

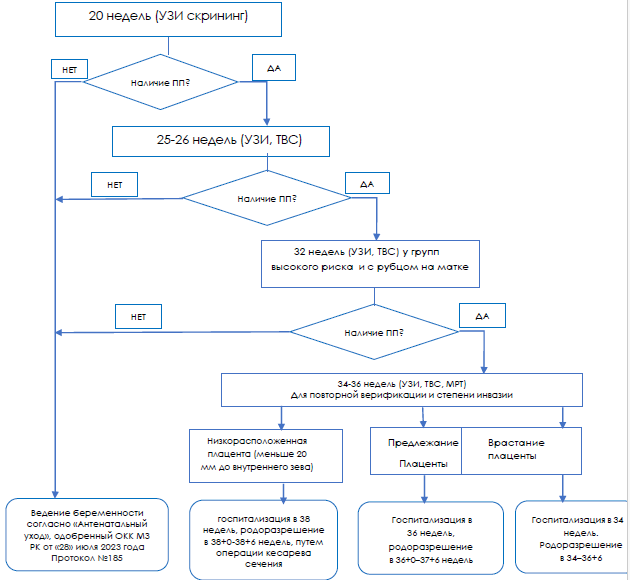

Диагностический алгоритм диагностики предлежания и врастания плаценты

Дифференциальный диагноз

Таблица 3. Дифференциальная диагностика патологии плаценты [2,3]

|

Диагноз

|

Обоснование для дифференциальной диагностики | Обследования | Критерии исключения диагноза |

| Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОРНП) | Кровянистые выделения | Физикальный осмотр, наружное акушерское исследование | Отсутствие болевого синдрома |

|

Предлежание сосудов пуповины

|

Кровянистые выделения | УЗИ плода | Состояние плода не ухудшается, при УЗИ нет предлежания сосудов пуповины |

| Опухоль шейки матки | Кровянистые выделения | Наружное и внутреннее акушерское исследование | При осмотре на зеркалах – отсутствие образования шейки матки и контактного кровотечения |

Лечение (амбулатория)

Тактика ведения беременных с патологией плаценты:

Немедикаментозное лечение

Медикаментозное лечение: нет

Дальнейшее ведение: согласно клиническому протоколу «Кесарево сечение», одобренному Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «17» марта 2023 года Протокол №180) [38].

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения: нет.

Лечение (стационар)

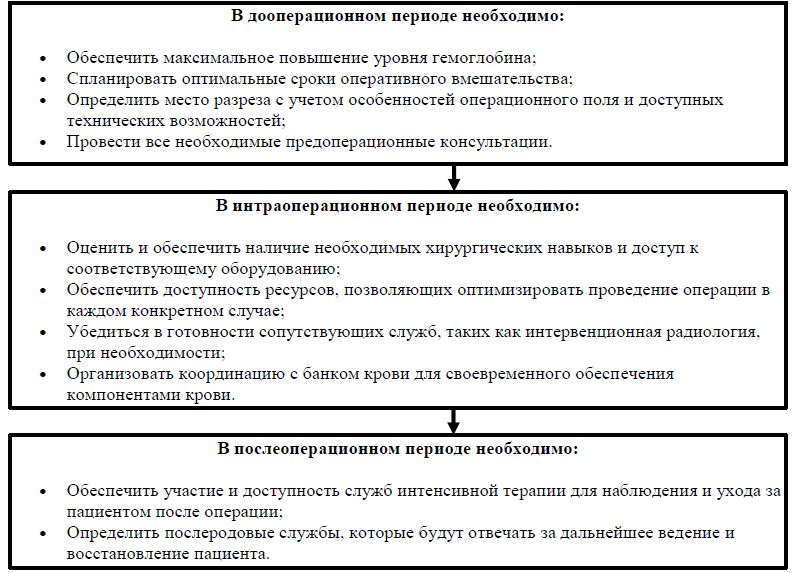

Перед родоразрешением необходимо провести консилиум мультидисциплинарной команды для обсуждения следующих вопросов:

Карта наблюдения пациента, маршрутизация пациента

Медикаментозное лечение согласно клиническому протоколу, «Кесарево сечение» [38].

Основные лекарственные средства: согласно клиническому протоколу, «Кесарево сечение» [38]

Перечень дополнительных лекарственных средств: согласно клиническому протоколу, «Кесарево сечение» [38]

Виды хирургического вмешательства:

Показание для операции кесарево сечение:

Проведение кесарево сечение согласно клиническому протоколу «Кесарево сечение» [38].

Комплексный компрессионный гемостаз: каждый из вышеперичисленных методов может использоваться как самостоятельный, так и в комплексе с другими [42,43]

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения [2,4]:

Госпитализация

Показания для плановой госпитализации:

Показания для экстренной госпитализации:

Информация

Источники и литература

-

Протоколы заседаний Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗ РК, 2024

- 1) [1] Шотландская межвузовская сеть руководящих принципов. Руководство для разработчиков. Краткое справочное руководство, 2015 2) [2] Erm Jauniaux,Z Alfirevic,A G Bhide,M A Belfort,G J Burton,S L Collins,S Dornan,D Jurkovic,G Kayem,J Kingdom,R Silver L.S. Placenta Praevia and Placenta Accreta: Diagnosis and Management: Green-top Guideline No. 27a // BJOG An Int. J. Obstet. Gynaecol. 2018 3) [3] Jauniaux E. et al. Placenta Praevia and Placenta Accreta: Diagnosis and Management // BJOG An Int. J. Obstet. Gynaecol. 2019. Vol. 126, № 1. P. e1–e48. 4) [4] Guideline No. 402 Diagnosis ana Management of Placenta Previa. J Obstet GynaecolCan. 2020. 5) [5] Morlando M, Collins S. Placenta Accreta Spectrum Disorders: Challenges, Risks, and Management Strategies. Int J Womens Health. 2020;12:1033-1045. Published 2020 Nov 10. doi:10.2147/IJWH.S224191 6) [6] Jauniaux E. et al. Epidemiology of placenta previa accreta: a systematic review and meta-analysis. // BMJ Open. 2019a. Vol. 9, № 11. P. e031193. 7) [7] Marshall N.E., Fu R., Guise J.-M. Impact of multiple cesarean deliveries on maternal morbidity: a systematic review. // Am. J. Obstet. Gynecol. 2011. Vol. 205, № 3. P. 262.e18. 8) [8] Weis M.A. et al. Natural history of placenta previa in twins. // Obstet. Gynecol. 2012. Vol. 120, № 4. P. 753–758. 9) [9] Jauniaux E., Bhide A. Prenatal ultrasound diagnosis and outcome of placenta previa accreta after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis. // Am. J. Obstet. Gynecol. 2017. Vol. 217, № 1. P. 27–36. 10) [10] Morlando M. et al. Reproductive outcome after cesarean scar pregnancy: A systematic review and meta-analysis. // Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2020. Vol. 99, № 10. P. 12781289 11) [11] Iacovelli A. et al. Risk factors for abnormally invasive placenta: a systematic review and meta-analysis. // J. Matern. Fetal. Neonatal Med. 2020. Vol. 33, № 3. P. 471–481. 12) [12] Fitzpatrick K.E. et al. Incidence and risk factors for placenta accreta/increta/percreta in the UK: a national case-control study. // PLoS One. 2012. Vol. 7, № 12. P. e52893. 13) [13] Calì G. et al. Outcome of Cesarean scar pregnancy managed expectantly: systematic review and meta‐analysis // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2018. Vol. 51, № 2. P. 169–175. 14) [14] Kohn J.R. et al. Pregnancy after endometrial ablation: a systematic review. // BJOG. 2018. Vol.125, № 1. P. 43–53. 15) [15] Finberg H.J., Williams J.W. Placenta accreta: prospective sonographic diagnosis in patients with placenta previa and prior cesarean section. J Ultrasound Med. 1992; 11(7):333–43. 16) [16] Hudon L., Belfort M.A., Broome D.R. Diagnosis and management of placenta percreta: a review. Obstet Gynecol Surv. 1998; 53(8):509–17. 17) [17] Hecht J.L. et al. Classification and reporting guidelines for the pathology diagnosis of placenta accreta spectrum (PAS) disorders: recommendations from an expert panel. // Mod. Pathol. 2020. Vol. 33, № 12. P. 2382–2396. 18) [18] Пирогова М.М., 2021. Роль неивазивных методов диагностики в оптимизации акушерской тактики при врастании и предлежании плаценты. Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Национальный Медицинский Исследовательский Центр Акушерства, Гинекологии И Перинатологии Имени Академика В. И. Кулакова» Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 19) [19] Виницкий А.А., Шмаков Р.Г., Быченко В.Г. Современные методы инструментальной диагностики врастания плаценты. Акушерство и гинекология. 2017; (3):12–7. 20) [20] Hobson S.R. et al. No. 383-Screening, Diagnosis, and Management of Placenta Accreta Spectrum Disorders. // J. Obstet. Gynaecol. Can. 2019. Vol. 41, № 7. P. 1035–1049. 21) [21] Jauniaux E. et al. FIGO consensus guidelines on placenta accreta spectrum disorders: Prenatal diagnosis and screening. // Int. J. Gynaecol. Obstet. 2018. Vol. 140, № 3. P. 274-280. 22) [22] Palacios-Jaraquemada J.M. et al. Systematic review on near miss cases of placenta accreta spectrum disorders: correlation with invasion topography, prenatal imaging, and surgical outcome. // J. Matern. Fetal. Neonatal Med. 2020. Vol. 33, № 19. P. 3377–3384. 23) [23] Expert Panel on Women’s Imaging et al. ACR Appropriateness Criteria® Placenta Accreta Spectrum Disorder. // J. Am. Coll. Radiol. 2020. Vol. 17, № 5S. P. S207–S214. 24) [24] Jain V., Bos H., Bujold E. Guideline No. 402: Diagnosis and Management of Placenta Previa // J. Obstet. Gynaecol. Canada. 2020. Vol. 42, № 7. P. 906-917.e1. 25) [25] Buca D. et al. Influence of prenatal diagnosis of abnormally invasive placenta on maternal outcome: systematic review and meta-analysis. // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2018. Vol. 52, № 3.P. 304–309. 26) [26] Comstock C.H., Love J.J., Bronsteen R.A., Lee W., Vettraino I.M., Huang R.R., et al. Sonographic detection of placenta accreta in the second and third trimesters of pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2004; 190(4):1135–40 27) [27] Ballas J., Pretorius D., Hull A.D., Resnik R., Ramos G.A. Identifying sonographic markers for placenta accreta in the first trimester. J Ultrasound Med. 2012; 31(11):1835–41. 28) [28] Familiari A. et al. Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging in detecting the severity of abnormal invasive placenta: a systematic review and meta-analysis. // Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2018. Vol. 97, № 5. P. 29) [29] Comstock C.H., Bronsteen R.A. The antenatal diagnosis of placenta accreta. BJOG. 2014; 121(2):171–81; discussion 181-2. 30) [30] Berkley E.M., Abuhamad A. Imaging of Placenta Accreta Spectrum. Clin Obstet Gynecol. 2018; 61(4):755–65. 31) [31] Warshak C.R., Eskander R., Hull A.D., Scioscia A.L., Mattrey R.F., Benirschke K., et al. Accuracy of ultrasonography and magnetic resonance imaging in the diagnosis of placenta accreta. Obstet Gynecol. 2006; 108(3:573–81). 32) [32] «Антенатальный Уход», 2023. Клинический Протокол Диагностики и Лечения. Одобрен Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «28» июля 2023 года Протокол №185. 33) [33] Jansen C, de Mooij YM, Blomaard CM, et al. Vaginal delivery in women with a low-lying placenta: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2019;126(9):1118-1126. doi:10.1111/1471-0528.15622 34) [34] Клинический протокол «Преждевременные роды», одобренный Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства Республики Казахстан от «26» мая 2023 года Протокол №181 35) [35] Silver R.M. et al. Center of excellence for placenta accreta. // Am. J. Obstet. Gynecol. 2015. Vol. 212, № 5. P. 561–568. 36) [36] Eller A.G. et al. Maternal Morbidity in Cases of Placenta Accreta Managed by a Multidisciplinary Care Team Compared With Standard Obstetric Care // Obstet. Gynecol. 2011. Vol. 117, № 2. P.331–337. 37) [37] Shmakov R.G. et al. Alternative approaches to surgical hemostasis in patients with morbidly adherent placenta undergoing fertility-sparing surgery // J. Matern. Neonatal Med. 2019. Vol. 32, № 12. P. 2042–2048. 38) [38] Клинический протокол «Кесарево сечение», одобренный Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «17» марта 2023 года Протокол №180. 39) [39] Shmakov R.G. et al. Alternative approaches to surgical hemostasis in patients with morbidly adherent placenta undergoing fertility-sparing surgery // J. Matern. Neonatal Med. 2019. Vol. 32, № 12. P. 2042–2048. 40) [40] Savelieva G.M. et al. [Development and practical implementation of organ preservation surgery in case of placenta accreta in patients with a scar on the uterus]. // Probl. sotsial’noi Gig. Zdr. i Istor. meditsiny. 2019. Vol. 27, № Special Issue. P. 693–698. 41) [41] Camuzcuoglu A. et al. Surgical management of 58 patients with placenta praevia percreta. // Wien. Klin. Wochenschr. 2016. Vol. 128, № 9–10. P. 360–366. 42) [42] De Mucio B. et al. A systematic review and meta-analysis of cesarean delivery and other uterine surgery as risk factors for placenta accreta. // Int. J. Gynaecol. Obstet. 2019. Vol. 147, № 3. P. 281– 291. 43) [43] Collins S.L. et al. Evidence-based guidelines for the management of abnormally invasive placenta: recommendations from the International Society for Abnormally Invasive Placenta. // Am. J. Obstet. Gynecol. 2019. Vol. 220, № 6. P. 511–526. 44) [44] Приказ МЗ РК №501 от 26 июля 2012 года. "Об утверждении номенклатуры, правил заготовки, переработки, хранения, реализации крови и ее компонентов, а также правил хранения, переливания крови, ее компонентов и препаратов" 45) [45] Kluck SL, Russo RM, Appel NB, Frankfurt AI, Weltge C, Shimer T, Feagins B, Frotan A, Rinehart B, Cohen RA. Aortic balloon occlusion in distal zone 3 reduces blood loss from obstetric hemorrhage in placenta accreta spectrum. J Trauma Acute Care Surg. 2023 May 1;94(5):710-717. doi: 10.1097/TA.0000000000003917. Epub 2023 Feb 24. PMID: 36812423; PMCID: PMC10155693. 46) [46] Russo RM, Cohen RA. Aortic balloon occlusion in distal zone 3 reduces blood loss from obstetric hemorrhage in placenta accreta spectrum. J Trauma Acute Care Surg. 2024 Feb 1;96 (2):e14. doi: 10.1097/TA.0000000000004174. Epub 2023 Oct 18. PMID: 37851399. 47) [47] Manley, J., et al., "Complications Associated with Resuscitative Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA)", Critical Care Clinics, 2020. (ссылка: surgicalcriticalcare.net/Guidelines/REBOA 2023.pdf)

Информация

Список разработчиков протокола:

9) Гурцкая Гульнара Марсовна – кандидат медицинских наук, начальник отдела клинической фармакологии Департамента менеджмента качества Корпоративный фонд «University Medical Center».

Данные рецензентов:

Указание условий пересмотра протокола: пересмотр не реже 1 раза в 5 лет и не чаще 1 раза в 3 года при наличии новых методов диагностики и лечения с уровнем доказательности.

Временная баллонная окклюзия брюшной аорты

Временная баллонная окклюзия брюшной аорты проводится с целью профилактики и снижения интраоперационной кровопотери (УД-А)[45].

Показание: врастание плаценты.

Преимущества временной баллонной окклюзии брюшной аорты более предпочтительна чем (в сравнении с окклюзией внутренней подвздошной артерии или маточной артерии):

1. Сосудистые осложнения

2. Гемодинамические осложнения

3. Органная ишемия

5. Технические осложнения

6. Инфекционные осложнения

1. Профилактика и контроль сосудистых осложнений

2. Профилактика гемодинамических нарушений

5. Профилактика технических осложнений

6. Профилактика инфекционных осложнений

Прикреплённые файлы

Внимание!

- Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему здоровью.

- Информация, размещенная на сайте MedElement и в мобильных приложениях "MedElement (МедЭлемент)", "Lekar Pro", "Dariger Pro", "Заболевания: справочник терапевта", не может и не должна заменять очную консультацию врача. Обязательно обращайтесь в медицинские учреждения при наличии каких-либо заболеваний или беспокоящих вас симптомов.

- Выбор лекарственных средств и их дозировки, должен быть оговорен со специалистом. Только врач может назначить нужное лекарство и его дозировку с учетом заболевания и состояния организма больного.

- Сайт MedElement и мобильные приложения "MedElement (МедЭлемент)", "Lekar Pro", "Dariger Pro", "Заболевания: справочник терапевта" являются исключительно информационно-справочными ресурсами. Информация, размещенная на данном сайте, не должна использоваться для самовольного изменения предписаний врача.

- Редакция MedElement не несет ответственности за какой-либо ущерб здоровью или материальный ущерб, возникший в результате использования данного сайта.