Лихорадка Западного Нила

Версия: Клинические рекомендации РФ 2025 (Россия)

Версия: Клинические рекомендации РФ 2025 (Россия)

Общая информация

Краткое описание

Разработчик клинической рекомендации

Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России

Лихорадка Западного Нила

Пересмотр не позднее: 2027

Возрастная категория: Взрослые

Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Лихорадка Западного Нила - зоонозная природно-очаговая арбовирусная инфекция с преимущественно трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся разнообразием клинических проявлений, от асимптоматического течения до тяжелых неврологических расстройств [1-3, 34].

Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

Международная классификация болезней X пересмотра (МКБ-X):

A92.3 Лихорадка Западного Нила

Классификация

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Единой, утвержденной классификации ЛЗН нет, наиболее часто в клинической практике используются следующие варианты: [1-5]

I. по клинической форме заболевания:

-

Бессимптомная (субклиническая) форма;

-

Симптоматическая форма (не-нейроинвазивная ЛЗН):

– лихорадочная (гриппоподобная) форма;

– желудочно-кишечная форма;

– кожная форма;

– респираторная форма.

-

Нейроинвазивная форма:

– менингеальная форма;

– менингоэнцефалическая форма;

– острый вялый паралич.

II. по степени тяжести (только для нейроинвазивной формы). Определение степени тяжести проводится согласно приложению А3.2:

-

легкая;

-

средняя;

-

тяжелая;

-

крайне тяжелая (критическая).

III. по наличию осложнений:

-

ЛЗН без осложнений.

-

ЛЗН с осложнениями:

– Пневмония;

– Сепсис;

– Острое повреждение почек;

– Миокардит;

– Неврологические осложнения (стойкие когнитивные нарушения, парезы, параличи, эпилепсия, синдром Гийена-Барре).

Приводим пример формулировки клинического диагноза:

Основное заболевание: Лихорадка Западного Нила, нейроинвазивная форма, энцефалит (A83.2), средней степени тяжести, диагноз подтвержден выявлением IgM к ВЗН в сыворотке крови.

Осложнение: Острое повреждение почек.

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Возбудителем лихорадки Западного Нила является РНК-содержащий вирус Западного Нила (ВНЗ), который относится к семейству Flaviviridae, роду Orthoflavivirus, виду Orthoflavivirus nilense [1-3].

Вирусные частицы сферической формы, диаметром около 50 нм в диаметре. ВЗН одноцепочечный РНК-вирус позитивной полярности. Геном вируса состоит приблизительно из 11000 нуклеотидов и кодирует один полипротеин, который впоследствии расщепляется на три структурных белка (C - капсидный, prM/M - премембранный/мембранный и E - оболочечный) и семь неструктурных белков (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5), участвующих в репликации и сборке вирусных частиц [1-4].

ВНЗ относительно устойчив к воздействию физических и химических факторов, хорошо сохраняется в замороженном и высушенном состоянии, инактивируется при нагревании (при температуре плюс 56 °C разрушается в течение 30 мин, при температуре плюс 45 °C - через 2 ч) и ультрафиолетовом облучении [4]. По отношению к дезинфицирующим веществам ВЗН обладает обычной для вирусов чувствительностью.

Генетическая изменчивость ВЗН значительна: на сегодняшний день идентифицировано не менее девяти генотипов, каждый из которых отличается своими особенностями, географическим распространением и, в некоторых случаях, вирулентностью. На территории Российской Федерации зарегистрирована циркуляция ВЗН 1, 2 и 4-го генотипов [5-10]. Доминирующим в центральных и южных регионах Европейской части Российской Федерации является ВЗН 2 генотипа, на отдельных территориях наблюдается его сочетанная циркуляция с ВЗН 1 генотипа. Генетическое разнообразие ВЗН обусловлено высокой частотой мутаций, возникающих в процессе репликации вирусного генома РНК-зависимой РНК-полимеразой, не обладающей корректирующей активностью [4-5].

Основным резервуаром и источником ВЗН дикие птицы, такие как воробьи, врановые (вороны, сороки), голуби, чайки и другие. У врановых птиц часто наблюдается летальная инфекция [6-8]. Высокий уровень вирусемии у птиц обеспечивает передачу ВЗН переносчиками при кровососании. Длительная персистенция вируса после перенесенной инфекции способствует распространению ВЗН перелетными и оседлыми мигрирующими птицами на дальние расстояния. Млекопитающие могут быть инфицированы, но обычно не играют значительной роли в передаче вируса. Лошади могут заболевать и проявлять клинические признаки, но не являются эффективными резервуарами. Человек является тупиковым звеном в цикле передачи. Уровень вирусемии у человека недостаточен для инфицирования переносчиков [7-9].

Основными переносчиками ВЗН являются комары родов Culex, Culiseta, Aedes, Anopheles, Coquillettidia и Uranotaenia [10-11]. В Российской Федерации установлена инфицированность ВЗН следующих видов кровососущих комаров (Diptera, Culicidae): Culex modestus, C. рipiens (неавтогенная форма Сх. pipiens f. pipipiens и автогенная форма Сх. pipiens f. molestus), Anopheles hyrcanus, комплекса An. maculipennis, An. claviger, Aedes vexans, Ae. caspius, Ae. pulchritarsls, Ae. albopictus, Ae. geniculatus, Coquillettidia richardii, Culiseta annulate и Uranotaenia unguiculata. Ведущее эпидемиологическое значение имеют комары Cx. рipiens и Сх. modestus [10-11].

В циркуляции ВЗН возможно участие иксодовых, аргасовых и гамазовых клещей. На территории Российской Федерации маркеры ВЗН обнаружены в клещах Hyalomma marginatum, Ixodes persulcatus, I. ricimis, Dermacentor marginatus, D. reticulatus, Rhipicephalus rossicus [11]. По многолетним наблюдениям, при исследовании клещей Hyalomma marginatum маркеры ВЗН регистрируются чаще по сравнению с другими видами.

В циркуляции возбудителя также могут участвовать мухи-кровососки (отряд Diptera: Hippoboscidae), питающиеся как на птицах, так и на млекопитающих.

Механизмы передачи ВЗН разнообразны.

Основной путь передачи (трансмиссивный) - укус инфицированного комара.

Редкие пути передачи: трансплацентарный - от матери к плоду во время беременности; при переливании крови - от инфицированного донора к реципиенту; при трансплантации органов - от инфицированного донора к реципиенту; лабораторное заражение - при работе с вирусом в лаборатории; грудное вскармливание (теоретически возможно, но крайне редко) [12-15].

Патогенез лихорадки Западного Нила представляет собой сложную и активно изучаемую область, в которой продолжают открываться новые данные механизма развития заболевания [15-20]. Не существует единого доказанного патогенеза ЛЗН, однако были предложены некоторые его теории. После укуса комара вирус проникает в организм человека вместе со слюной насекомого. Далее вирус распространяется по организму, последовательно проходя через этапы первичной репликации и системной инфекции. В некоторых случаях может происходить проникновение в центральную нервную систему [17-21].

Первичная репликация вируса. ВЗН инфицирует дендритные клетки (клетки Лангерганса) в коже, макрофаги и фибробласты, где происходит начальная репликация вируса [17-19]. Далее вирус распространяется в регионарные лимфатические узлы, вызывая первичную виремию.

Системная инфекция - распространение вируса по всему организму. Мишенями являются: эндотелиальные клетки сосудов (повышение проницаемости сосудистой стенки), клетки ретикулоэндотелиальной системы (печень, селезенка, почки), нейроны и глиальные клетки (при нейроинвазивных формах).

Поражение центральной нервной системы (ЦНС). Примерно у 1% инфицированных вирус преодолевает гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) [25-27].

Механизмы нейроинвазии [16-19, 25–27]:

- прямое повреждение эндотелия сосудов мозга → вирус инфицирует эндотелиальные клетки, образующие ГЭБ, нарушая их структуру и увеличивая проницаемость для вирусных частиц и иммунных клеток;

- трансцеллюлярный транспорт инфицированными макрофагами («Троянский конь»)-инфицированные моноциты/макрофаги переносят вирус через ГЭБ, высвобождая его в паренхиме мозга;

- ретроградный аксональный транспорт - ВЗН может использовать ретроградный аксональный транспорт от зараженных двигательных или периферических нейронов для проникновения в ЦНС.

Иммунный ответ играет решающую роль в патогенезе ЛЗН, инфицирование ВЗН индуцирует как врожденные, так и адаптивные механизмы [27-30].

Врожденный иммунный ответ характеризуется активацией клеток врожденного иммунитета (макрофаги, дендритные клетки, NK-клетки) и выработкой интерферонов типа I (IFN-α/β) и других провоспалительных цитокинов. Распознавание вируса Западного Нила (ВЗН) осуществляется рецепторами врожденного иммунитета, такими как RIG-I-подобные рецепторы (RLRs), активируемые ретиноевой кислотой, и Toll-подобные рецепторы (TLRs), распознающие молекулярные паттерны, связанные с патогенами (PAMPs). [29] Активация этих рецепторов запускает внутриклеточные сигнальные каскады, приводя к индукции врожденного иммунного ответа. В частности, передача сигналов через TLR-адаптеры MyD88 и TRIF модулирует острую воспалительную реакцию, ограничивая репликацию вируса и предотвращая развитие избыточной воспалительной патологии в ЦНС, связанной с хемокинами и приводящей к тяжелому энцефалиту с летальным исходом. Наблюдения свидетельствуют о защитной роли сигнальных путей TLR9, TLR3 и TLR7 в предотвращении тяжелого энцефалит с летальным исходом на ранних этапах инфекции ВЗН. В результате активации TLR стимулируется выработка интерферонов альфа и бета (IFN-α/β), которые индуцируют экспрессию генов, подавляющих репликацию вируса, регулирующих адаптивный иммунный ответ и, возможно, укрепляющих гематоэнцефалический барьер, препятствуя проникновению вируса в мозг [29-30]. Важную роль в противовирусной защите играет система комплемента, сложный комплекс белков, распознающих молекулы, связанные с патогенами, а также измененные лиганды на поверхности клеток и иммунных комплексов, активируя тем самым противовирусные механизмы иммунитета.

Адаптивный иммунный ответ включает активацию Т- и В-лимфоцитов, формирование вирус-специфических цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+) и выработку нейтрализующих антител. Цитотоксические T-лимфоциты (CD8+) распознают и уничтожают зараженные клетки [30].

Гуморальный иммунный ответ играет важную роль в предотвращении системной инфекции и элиминации вируса из организма. Однако, избыточная активация иммунной системы может способствовать гиперпродукции провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-6, IL-1β) и привести к "цитокиновому шторму", усиливающему повреждение тканей, особенно в ЦНС [28-30].

Эпидемиология

Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Впервые ВЗН был обнаружен в 1937 году в крови пациентки в Уганде [1]. В настоящее время это арбовирус с самым широким географическим распространением, который можно встретить в некоторых частях Северной и Южной Америки, Африки, Европы и Азии [1, 6, 12].

Сезонность ЛЗН летне-осенняя, связана с периодом активности переносчиков ВЗН. Пик регистрации случаев ЛЗН приходится на июль-сентябрь. Однако из-за изменения климата, включая более теплые зимы и более продолжительные теплые сезоны, период активности комаров-переносчиков увеличивается, что приводит к более раннему и длительному распространению вируса [9-10].

Среди европейских стран вспышки ЛЗН зафиксированы в Венгрии, Румынии, Греции, Испании, Италии, Франции, Португалии, Молдавии, Украине, Беларуси, а также в странах Закавказья и Средней Азии [9-11].

В Азии вирус активно циркулирует на Индийском субконтиненте, в Израиле и других странах. Африканский континент является одним из основных очагов циркуляции вируса ЗН [12-13].

В Российской Федерации впервые ВЗН был выделен в Астраханской области из преимаго клещей Н. marginatum, снятых с грачей, а первые лабораторно подтвержденные случаи заболеваний людей ЛЗН в России зарегистрированы в 1967 году также в Астраханской области [9-13].

В 1999 г. была впервые зарегистрирована вспышка ЛЗН в России с общим числом заболевших 475 человек (в Волгоградской и Астраханской областях) [10-11, 43].

В настоящее время в России ЛЗН преимущественно регистрируется в южных регионах: Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае и, в последнее время, в Воронежской области. Такое географическое распределение обусловлено благоприятными климатическими условиями, способствующими размножению комаров [9-13].

Самой северной точкой выявления циркуляции ВЗН в Российской Федерации в современный период является территория Ненецкого автономного округа [9-13]. Случаи местного заражения ВЗН на территории европейской части Российской Федерации выявлены в Костромской области, азиатской части - Ханты-Мансийском автономном округе. Исследования по уточнению ареала продолжаются [34].

В целом, эпидемический процесс ЛЗН в Российской Федерации характеризуется выраженными пиками заболеваемости населения в 1999 г. (475 случаев), 2010 г. (527 случаев), 2012 г. (447 случаев) и 2019 г. (352 случая). Всего за период 1997–2020 гг. зарегистрировано 2964 случая заболевания ЛЗН в 35 субъектах РФ [11].

Реальная заболеваемость может быть выше зарегистрированной, так как многие случаи протекают бессимптомно или с легкими симптомами и не выявляются.

В целом, риск заражения ЛЗН одинаков как для мужчин, так и для женщин, поскольку он зависит в первую очередь от степени подверженности укусам комаров, переносящих вирус [16-21]. Однако, некоторые исследования показывают, что мужчины чаще переносят более тяжелые формы заболевания.

Независимо от возраста и пола, следующие факторы могут увеличить риск развития тяжелого течения ЛЗН: пожилой возраст (старше 60 лет), иммунодефицитные состояния (ВИЧ-инфекция, прием иммуносупрессантов), наличие сопутствующих заболеваний (диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких) [16-24].

Прогноз для детей с ЛЗН более благоприятный, чем для взрослых, но дети с неврологическими осложнениями нуждаются в длительной реабилитации [16-24]. Смертность от ЛЗН среди пожилых людей значительно выше, чем среди молодых [16-24].

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Инкубационный период болезни составляет от 2 до 21 дня, в среднем - 3–8 суток [12, 18-20]. У 80 % людей, инфицированных ВЗН, отмечается бессимптомное течение заболевания (инфицированные люди не испытывают никаких симптомов) [12, 18-20].

Среди клинически выраженных случаев преобладает симптоматическая форма ЛЗН (не-нейроинвазивная ЛЗН), без поражения центральной нервной системы, протекающая в виде следующих самостоятельных форм и их сочетаний [12, 18-20]:

– лихорадочной (гриппоподобной) (лихорадка, симптомы интоксикации);

– желудочно-кишечной (лихорадка, диарея, энтерит, гастрит, панкреатит, гепатит);

– кожной (лихорадка, эритематозная макулопапулезная сыпь и точечная экзантема);

– респираторной (лихорадка, кашель, боли в горле, пневмония).

После инкубационного периода, у инфицированных людей обычно внезапно появляются следующие симптомы:

-

лихорадка;

-

головная боль (часто сильная, фронтальная или ретроорбитальная);

-

общая слабость (усталость, астения);

-

мышечные боли (миалгия, особенно в спине, шее и конечностях);

-

боли в суставах (артралгия);

-

потеря аппетита.

Однако у некоторых пациентов лихорадка может отсутствовать. Также могут наблюдаться боли в глазах, явления фарингита, тошнота, рвота, диарея и боли в животе. В прошлом часто сообщалось о генерализованной лимфаденопатии, но в современных случаях это явление встречается редко. Примерно у 25–50% пациентов появляется сыпь, которая, как правило, имеет монетовидную, пятнисто-папулезную и не зудящую форму и локализуется преимущественно на туловище и конечностях, не затрагивая ладони и подошвы. У некоторых людей сыпь может быть временной и длиться менее 24 часов. Сыпь чаще наблюдается у лиц молодого возраста, что скорее всего связано с иммунным или цитокиновым ответом организма на инфекцию [12, 18-20].

Симптомы обычно длятся от нескольких дней до 1–2 недель.

В 1–5 % случаев развивается нейроинвазивная форма в виде серозного менингита, менингоэнцефалита, а также острого вялого паралича. Нейроинвазивная форма наиболее тяжелая форма ЛЗН, требующая госпитализации и потенциально приводящая к долгосрочным осложнениям или смерти. Симптомы развиваются быстрее и более выражены, чем при симптоматической (не-нейроинвазивной) форме [18-26].

Энцефалит чаще наблюдается у людей старшего возраста, в то время как менингит более характерен для детей [26-28]. Смертность от нейроинвазивных заболеваний составляет примерно 10%.

Клинические особенности менингита и энцефалита, вызванного ЛЗН, таковы:

-

Симптомы менингита, вызванного этим вирусом, схожи с симптомами других вирусных менингитов и включают лихорадку, сильную головную боль, ригидность затылочных мышц и др. менингеальные симптомы, светобоязнь, тошноту, рвоту, изменения психического состояния (спутанность сознания, дезориентация).

-

Энцефалит может проявляться в различных формах: от лёгкой, саморазрешающейся спутанности сознания до тяжёлой энцефалопатии, комы, в связи с развитием отека головного мозга, и летального исхода.

-

Общие неврологические проявления включают грубый тремор и миоклонус, особенно в верхних конечностях, а также признаки паркинсонизма, такие как ригидность, нарушение равновесия и замедленность движений.

После перенесённой острой инфекции пациенты могут столкнуться с серьёзными функциональными и когнитивными нарушениями, которые могут сохраняться в течение года [26-32].

Вирус ЗН способен вызывать острый вялый паралич, который возникает из-за поражения клеток переднего рога спинного мозга, что является характерным симптомом полиомиелита [26-32]. Пациенты обычно испытывают асимметричную слабость в конечностях, которая быстро прогрессирует в течение первых двух суток после появления симптомов.

Среди других неврологических проявлений, связанных с ВНЗ, можно отметить:

-

плечевую плексопатию;

-

демиелинизирующую невропатию;

-

двигательную аксонопатию;

-

аксональную полинейропатию;

-

поражение вентральных спинномозговых корешков;

-

миастению;

-

острый поперечный миелит;

-

расстройства, похожие на синдром Гийена-Барре.

Менее распространённые неврологические проявления вируса ЗН включают паралич черепно-мозговых нервов, который может привести к слабости лицевого нерва, головокружению, нарушению речи, судорогам, мозжечковой атаксии и проблемам с глотанием, нарушением дыхания.

Среди наиболее распространённых офтальмологических симптомов можно выделить хориоретинит, кровоизлияния в сетчатку и витреит [30-42]. Поражения хориоретинальной области обычно носят мультифокальный характер и имеют вид мишени. Кроме того, были зафиксированы и другие офтальмологические симптомы, такие как иридоциклит, окклюзионный васкулит и увеит. Стойкое и, возможно, необратимое ухудшение зрения часто вызывается невритом зрительного нерва и окклюзионным васкулитом, которые встречаются реже [43-53].

Диагностика

Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Критерии установления диагноза.

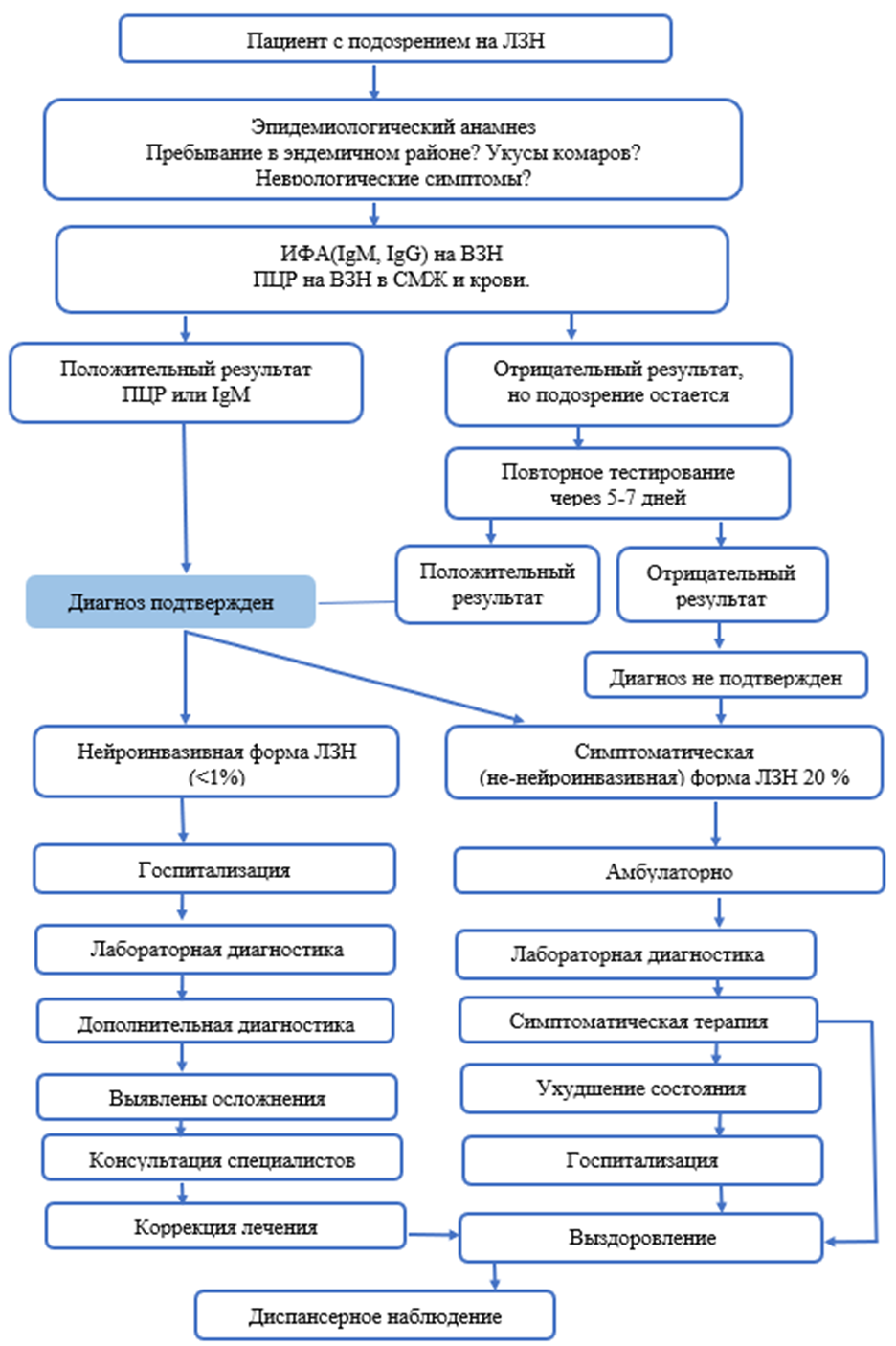

Диагностика ЛЗН у взрослых проводится на основании жалоб, данных анамнеза, клинического осмотра, лабораторных, инструментальных и специальных методов обследования, и направлена на определение нозологии и клинической формы, тяжести состояния, выявление осложнений и показаний к терапии.

1. Жалобы и анамнез

Жалобы описаны в разделе «Клиническая картина».

Клинические симптомы при ЛЗН неспецифичны, поэтому при постановке диагноза необходимо учитывать эпидемиологический анамнез и данные лабораторных исследований.

-

Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ЛЗН тщательно проводить сбор анамнеза и жалоб для оценки вероятности диагноза и принятия решения о необходимости проведения лабораторных исследований с целью подтверждения диагноза. [8-10, 15].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: уточняются сведения о пребывание в течение инкубационного периода болезни на эндемичной по ЛЗН территории (посещение природных биотопов в целях отдыха, рыбалки, охоты, в профессиональных целях, пребывание на дачных участках, наличие рядом с местом проживания водоема), в том числе за пределами Российской Федерации, подтверждение факта укусов комарами, клещами, летне-осенний период, проведение экспериментальных или диагностических исследований с материалом, зараженным (подозрительным на зараженность) ВЗН, проведение гемотрансфузии (трансплантации) тканей или органов при исключении вышеперечисленных критериев.

2. Физикальное обследование

-

Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ЛЗН провести визуальное исследование при инфекционном заболевании для выявления ведущих синдромов заболевания [12, 16–21].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарии: проводится общий осмотр (приложение А3.4) с оценкой общего состояния (слабость, астения), кожных покровов (наличия макулопапулезной сыпи, ее локализация, распространенность), видимых слизистых оболочек (сухость и/или гиперемии слизистых оболочек конъюнктивы и ротоглотки), снижение тургора кожи, соматического и неврологического статуса.

-

Рекомендуется всем пациентам ежедневное проведение термометрии общей для оценки наличия и уровня лихорадки [12, 16–21].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарии: характерно повышение температуры тела (обычно не очень высокое) в течение нескольких дней. При нейроинвазивных формах лихорадка может быть более высокой и продолжительной [17].

-

Рекомендуется всем пациентам измерение объема лимфатических узлов для диагностики лимфаденопатии которая может быть одним из клинических признаков ЛЗН [12, 16–21] (приложение А3.3).

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: проводится пальпация шейных, подмышечных, паховых лимфатических узлов для выявления увеличения, болезненности и консистенции лимфатических узлов. При выявлении лимфаденопатии может потребоваться проведение дифференциальной диагностики с другими инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

-

Рекомендуется всем пациентам измерение частоты дыхания, пульсоксиметрия, аускультация при инфекционном заболевании для своевременной диагностики осложнений, определения тяжести заболевания [12, 16–21, 41] (приложение А3.3).

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарии: оценка частоты дыхания (обычно в пределах нормы, но может быть увеличена при развитии осложнений), сатурация кислорода (SpO2) (обычно в пределах нормы, но может быть снижена при развитии дыхательной недостаточности), наличия кашля, одышки, аускультация легких для выявления хрипов или других патологических дыхательных шумов (при развитии осложнений.). В редких случаях могут развиться осложнения со стороны дыхательной системы, такие как пневмония (первичная вирусная или вторичная бактериальная), острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) или дыхательная недостаточность.

-

Рекомендуется всем пациентам исследование пульса, измерение артериального давления на периферических артериях, визуальное исследование при патологии сердца и перикарда, аускультация при патологии сердца и перикарда, аускультация при сосудистой патологии для своевременной диагностики осложнений, определения тяжести заболевания, оценки влияния ЛЗН на существующие сердечно-сосудистые заболевания [12, 16–21, 41].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: измерение пульса (может быть, в пределах нормы или несколько учащен), артериального давления (обычно в пределах нормы), аускультация сердца для исключения миокардита или других сердечных осложнений (редко). У пациентов с уже имеющимися заболеваниями сердца (например, ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью), ЛЗН может усугубить течение этих заболеваний.

-

Рекомендуется всем пациентам с жалобой на боли в животе сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, визуальное исследование при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, пальпация при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки для определения желудочно-кишечной формы ЛЗН, исключения других причин болей в животе [12, 16-21, 41].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарии: оценка наличия потери аппетита, тошноты, рвоты, диареи, болей в животе, пальпация живота для выявления болезненности, гепатомегалия (в редких случаях), спленомегалии (в редких случаях) или напряжения мышц брюшной стенки. Боли в животе могут быть вызваны различными заболеваниями ЖКТ, не связанными с ЛЗН (например, аппендицит, холецистит, панкреатит, гастроэнтерит другой этиологии). Оценка симптомов ЖКТ помогает исключить эти и другие причины.

-

Рекомендуется пациентам с тяжелым течением ЛЗН, пациентам с сопутствующими заболеваниями почек или сердечно-сосудистой системы, пациентам, получающим инфузионную терапию измерение объема диуреза для оценки функции почек и своевременного выявления острого повреждения почек [12, 16–21, 41].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: измерение диуреза является важным методом мониторинга состояния пациентов с ЛЗН, особенно у лиц с высоким риском развития осложнений.

-

Рекомендуется всем пациентам с общемозговой симптоматикой (выраженная головная боль, непрекращающаяся рвота, светобоязнь) рекомендуется проведение сбора анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга, визуального исследования при патологии центральной нервной системы и головного мозга, исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга, с целью диагностики нейроинфекционной формы заболевания (менингита/менингоэнцефалита), оценки тяжести состояния, проведения дифференциальной диагностики и выбора тактики лечения [35-36, 41].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарии: ригидность мышц затылка: невозможность пригибания головы к груди в результате напряжения мышц-разгибателей шеи. Менингеальная поза («поза ружейного курка» или «легавой собаки»), при которой больной лежит на боку с запрокинутой головой, разогнутым туловищем и подтянутыми к животу ногами. Симптом Кернига: невозможность разгибания в коленном суставе ноги, согнутой в тазобедренном и коленном суставах (у новорожденных он является физиологическим и исчезает к 4-му месяцу жизни). Симптом Брудзинского средний (лобковый): при надавливании на лобок в позе лежа на спине происходит сгибание (приведение) ног в коленных и тазобедренных суставах. Симптом Брудзинского нижний (контралатеральный): при пассивном разгибании ноги, согнутой в коленном и тазобедренном суставах, происходит непроизвольное сгибание (подтягивание) другой ноги в тех же суставах.

-

Рекомендуется всем пациентам с неврологической симптоматикой прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный для определения степени повреждения нервной системы [35-36, 41].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).

-

Рекомендуется всем пациентам с ЛЗН, предъявляющим жалобы на ухудшение зрения, боль в глазах, появление "мушек", искажение изображения, покраснение глаз, прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный для диагностики и лечения возможных офтальмологических осложнений [35-36, 41].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).

-

Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ЛЗН и установленным диагнозом ЛЗН проводить оценку уровня сознания и психического статуса для выявления и оценки признаков энцефалита, оценки прогрессирования заболевания, дифференциальной диагностики, выявления специфических неврологических нарушений и определения тактики лечения [35-36, 41].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарии: уровень сознания оценивается простыми описательными характеристиками (ясное, сонливость, оглушение, сопор, кома). Проверка ориентации во времени, месте и собственной личности (пациент отвечает на вопросы: «Какой сегодня день недели?», «Где мы находимся?», «Как Вас зовут?»). Внимание и концентрация: простые тесты, например, попросить пациента последовательно вычитать 7 из 100 или повторить последовательность цифр (например, 3-5-7-9). Оценка спонтанной речи (беглая, замедленная, дизартрия), понимания речи и повторения простых фраз. Оценка адекватности поведения, наличия раздражительности, ажитации или апатии. Оценка кратковременной и долговременной памяти.

3. Лабораторные диагностические исследования

3.1. Неспецифическая лабораторная диагностика

-

Рекомендуется всем пациентам выполнить общий (клинический) анализ крови, развернутый с определением уровня эритроцитов, гематокрита, лейкоцитов, тромбоцитов, лейкоцитарной формулы для комплексной оценки степени тяжести болезни [8, 12, 15, 17, 18, 36, 38, 42].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: при неосложненном течении вирусной инфекции характерны нормоцитоз или лейкопения, нейтропения, эозинопения, относительный лимфо- и моноцитоз, тромбоцитопения. При менингеальной и менингоэнцефалической форме возможен умеренный лейкоцитоз (до 15000 кл в 1 мл крови). Лейкопения и лимфоцитоз могут быть менее выражены или отсутствовать у пациентов с иммунодефицитом или другими сопутствующими заболеваниями. Следует учитывать динамику изменений показателей в процессе заболевания.

-

Рекомендуется всем пациентам с ЛЗН выполнить анализ крови биохимический общетерапевтический с определением уровня активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), исследованием уровней щелочной фосфатазы (ЩФ), гаммаглютаминтранспептидазы (ГГТП), мочевины, креатинина, креатинкиназы (КК)), исследование уровня хлоридов в крови, электролитов (натрий, калий) с целью определения органных поражений, декомпенсации соответствующих заболеваний и коррекции фармакотерапии [8, 12, 15, 17, 18, 36, 38, 42].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: изменения в биохимических показателях не являются патогномоничными, но являются важным фактором в назначении адекватной фармакотерапии. Оценка уровня электролитов важна, особенно у пациентов с рвотой, диареей или неврологическими нарушениями. Определение КК необходимо для исключения миозита.

-

Рекомендуется у пациентов со снижением тромбоцитов в общем (клиническом) анализе крови выполнить коагулограмму (ориентировочное исследование системы гемостаза), определение тромбинового времени в крови, определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме, определение международного нормализованного отношения (МНО), активированное частичное тромбопластиновое время, исследование уровня фибриногена в крови, определение концентрации Д-димера в крови с целью оценки риска кровотечения [8, 12, 15, 17, 18, 36, 38, 42].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: в редких случаях при ЛЗН может развиться диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС-синдром), поэтому необходимо обращать внимание на признаки этого состояния (повышенный уровень D-димера, снижение фибриногена, удлинение ПВ и АЧТВ).

-

Рекомендуется всем пациентам с ЛЗН и наличием неврологических симптомов выполнить спинномозговую пункцию, микробиологическое (культуральное) исследование ликвора на стерильность и\или серологическое исследование ликвора, определение антибиотикочувствительности выделенных микроорганизмов с диагностической и лечебной целью [8, 12, 15, 17, 18, 36, 38, 42, 46-50].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарии: при взятии ликвора проводятся общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости с определением цвета и прозрачности ликвора до и после центрифугирования, оценку общего цитоза (в норме не более 5 клеток/мкл), определение содержания белка (15 - 45 мг/дл), определение содержания глюкозы и лактата, с одновременным определением глюкозы в крови для оценки градиента глюкозы; молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на пневмококк (Streptococcus pneumoniae), микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) для исключения бактериального менингита. При поражении центральной нервной системы (ЦНС) в спинномозговой жидкости (ликворе) обычно отмечается повышенное содержание белка (<150 мг/дл) и умеренный плеоцитоз (<500 клеток/мкл) с преобладанием лимфоцитов. Однако на ранних стадиях инфекции может преобладать смешанный плеоцитоз.

3.2. Специфическая лабораторная диагностика

Основными методами лабораторной диагностики ЛЗН при обращении больного за медицинской помощью являются ИФА, ПЦР [15, 17–18, 42, 44].

-

Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ЛЗН определение антител к вирусу Западного Нила в крови, определение антител к вирусу Западного Нила в спинномозговой жидкости (при наличии показаний к спинномозговой пункции) с целью определения антител класса M (IgM) и G (IgG) к ВЗН [15, 17–18, 42, 44].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: серологические тесты являются основными для подтверждения диагноза ЛЗН. антитела IgM отражают первичное инфицирование и развитие острой фазы заболевания. При ЛЗН IgM обычно выявляются в первую неделю от начала заболевания, а иногда - в продромальный период. IgM в ликворе можно обнаружить на 1 - 2-е сутки от начала клинических проявлений, в сыворотке крови - на 3 - 5-е сутки. Максимальные титры IgM в сыворотке крови наблюдаются в среднем через 2 недели после появления симптомов, их постепенное снижение происходит в последующие 2–3 месяца. В отдельных случаях наблюдается персистенция IgM в крови реконвалесцентов до 12 и более месяцев. IgG антитела обнаруживаются у больного, начиная с 6–8 дня от появления симптомов заболевания (сначала к белку Е и ориентировочно спустя 2 педели к белку NS1). В течение длительного времени (до 1,5 лет) IgG могут сохраняться на диагностически значимом уровне, после чего при отсутствии реинфицирования их титры постепенно снижаются. Антикоровые IgG как ответ на внутренние структуры вируса появляются через 2–4 месяца от начала заболевания. Для них характерно медленное нарастание титров и сохранение иммунного ответа в виде Т-клеточной памяти в течение длительного времени, часто - пожизненно. Переключение клонального синтеза антител с IgM на IgG происходит в первые 1–2 недели от начала инфекции. В случае тяжелого течения заболевания сроки антителообразования запаздывают (в среднем на 2–3 дня) и в терминальном состоянии, в случае значительной гипопротеинемии или выраженной иммуносупрессии, антитела к ВЗН могут не выявляться. Отрицательный результат не исключает инфекцию, особенно если образец взят на ранней стадии заболевания или у пациентов с иммунодефицитом. При отрицательном результате и при подозрении на ЛЗН рекомендуется провести повторный анализ через 10 дней.

-

Рекомендуется пациентам в острой фазе заболевания проводить определение РНК вируса Западного Нила (West Nile virus) в крови методом ПЦР, определение РНК вируса Западного Нила (West Nile virus) спинномозговой жидкости методом ПЦР (при наличии показаний к спинномозговой пункции) [15, 17-18, 42, 44, 47].

Уровень убедительности рекомендаций С (Уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарии: ПЦР наиболее чувствительна в первые дни заболевания, когда вирусная нагрузка наиболее высока. Положительный результат ПЦР гарантированно подтверждает активную инфекцию. Общие принципы интерпретации результатов ПЦР (приложение А3.1): Качественный ПЦР (если тест положительный – значит, РНК ВЗН обнаружена в образце). Количественный ПЦР: Аналитическая чувствительность = 50 копий/мл. Значит, если результат ПЦР <50 копий/мл, то тест выдается как отрицательный, однако это не исключает наличие в образце РНК вируса в концентрации менее, чем 50 копий/мл. Линейность результата количественного анализа (верхний предел определения) = 200 копий/мл. Значит, если результат ПЦР в диапазоне от 50 до 200 копий/мл, то тест считается положительным, и возможна правильная количественная оценка вирусной нагрузки. Если результат> 200 копий/мл, то вирусная нагрузка превышает 200 копий/мл и более точно ее определить можно только после разведения исходного образца и повторного исследования. В эпидемический сезон ЛЗН все больные, находящиеся на амбулаторном и стационарном лечении по поводу менингитов, менингоэнцефалитов, лихорадок неустановленной этиологии и с другими симптомами, схожими с ЛЗН, обследуются на наличие маркеров возбудителя (РНК, специфические антитела) [33-34]. Учитывается возможность сочетанного течения ЛЗН с другими инфекционными заболеваниями.

4. Инструментальные диагностические исследования

-

Рекомендуется всем пациентам с ЛЗН выполнить регистрацию электрокардиограммы (ЭКГ) в стандартных отведениях для исключения осложнений ЛЗН, выявления сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы и выбора безопасного режима лекарственной терапии [15, 17–18, 41, 44].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств − 5).

Комментарии: На ЭКГ у пациентов с ЛЗН могут выявляться различные изменения, такие как нарушения ритма сердца (синусовая тахикардия/брадикардия, предсердные и желудочковые аритмии), нарушения проводимости (удлинение интервала PR или QTc, блокады ножек пучка Гиса), изменения зубца T и сегмента ST. Запись ЭКГ является важным фактором для коррекции терапии при имеющихся заболеваниях сердечно-сосудистой системы и оценки риска кардиотоксичности при назначении определенных лекарственных препаратов. Выявление данных изменений требует тщательной оценки клинической картины и исключения других возможных причин.

-

Рекомендуется пациентам с подтверждённой менингоэнцефалической формой ЛЗН или при подозрении на поражение центральной нервной системы (изменение психического статуса, судороги, очаговая неврологическая симптоматика) выполнение магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга для нейровизуализации изменений в головном мозге, вызванных ЛЗН, дифференциальной диагностики (приложение А3.4), оценки степени тяжести и прогноза. В случае невозможности проведения МРТ (например, наличие противопоказаний) рекомендуется компьютерная томография (КТ) головного мозга [15, 41–42, 46–47].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: МРТ головного мозга является более чувствительным методом для выявления воспалительных изменений, отека мозга, очаговых поражений (энцефалит) и других осложнений ЛЗН в центральной нервной системе. Наиболее характерными результатами МРТ у пациентов с ЛЗН являются двусторонние изменения сигнала (гиперинтенсивность) в базальных ганглиях (особенно в бледном шаре), таламусе и стволе мозга на T2-взвешенных изображениях, FLAIR (Fluid-Attenuated Inversion Recovery) и диффузионно-взвешенных изображениях (DWI), что может указывать на тропность вируса к этим глубоким структурам серого вещества. Также могут наблюдаться признаки менингита (усиление сигнала от оболочек мозга после введения контрастного вещества) или лейкоэнцефалопатии (изменения в белом веществе головного мозга). КТ головного мозга может быть использована в качестве альтернативы при невозможности проведения МРТ, но обладает меньшей чувствительностью для выявления некоторых изменений, особенно на ранних стадиях заболевания.

5. Иные диагностические исследования

-

Рекомендуется пациентам с ЛЗН и общемозговой и очаговой симптоматикой проведение электроэнцефалографии (ЭЭГ) для диагностики осложнений, определения тяжести заболевания [41-42, 46–47].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарии: при ЛЗН на ЭЭГ могут выявляться неспецифические изменения, такие как генерализованное замедление (преимущественно в передних или височных областях) и трехфазные острые волны. Важно учитывать, что данные изменения не являются патогномоничными.

-

Рекомендуется пациентам с ЛЗН и респираторными синдромами (кашель, одышка, боль в грудной клетке), аускультативными изменениями, снижении SpO2 проведение прицельной рентгенографии органов грудной клетки для диагностики осложнений, определения тяжести заболевания и мониторинга эффективности лечения [41].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

-

Рекомендуется пациентам с ЛЗН при абдоминальном синдроме и/или изменениях в биохимическом анализе крови проведение ультразвукового исследования органов брюшной полости (комплексное) для проведения дифференциальной диагностики [41] (приложение А3.4).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

-

Рекомендуется пациентам с ЛЗН при наличии неотложных состояний (артериальной гипотензии, цианоза, комы, судорог, нарушений дыхания) необходим осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный для определений показаний к переводу в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) [41-42, 46–47].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4).

Лечение

Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

Принципы лечения больных ЛЗН предусматривают решение нескольких задач:

√ предупреждение дальнейшего развития патологического процесса, обусловленного заболеванием, достижение полного и стойкого выздоровления;

√ профилактика развития возможных осложнений заболевания.

На выбор тактики лечения оказывают влияние следующие факторы: тяжесть заболевания, преобладающие клинические проявления и особенности течения, наличие признаков иммунодефицита, возраст пациента, наличие и характер осложнений, сопутствующих заболеваний, доступность и возможность осуществления лечения в соответствии с необходимым уровнем медицинской помощи.

Основу лечения составляет поддерживающая терапия, направленная на облегчение симптомов и предотвращение или устранение осложнений.

1. Консервативное лечение

1.1. Этиотропная (противовирусная) терапия.

-

Рекомендовано назначение #меглюмина акридонацетат** (АТХ-код L03AX) пациентам с ЛЗН при легком течении перорально по 250 мг 2 раза в день в течение 5–7 дней, при среднетяжелом и тяжелом течении ЛЗН внутримышечно по 2,0 мл 12,5%-го раствора в 1-й и 2-й дни, затем через день в течение 7–10 дней с целью стимуляции выработки эндогенного интерферона и подавления репликации вируса симптоматики [64-65].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

-

Рекомендовано назначение #иммуноглобулина нормального человеческого** (АТХ-код J06BA01) пациентам с нейроинвазивной формой ЛЗН внутривенно в дозе 0,4 г/кг/день в течение 2–7 дней, особенно при раннем начале лечения (до 5 дней после появления симптомов) и при отсутствии реакции на поддерживающую терапию [66-71].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: возможно назначение пациентам с ЛЗН #интерферон альфа-2b**, #интерферон бета-1b**, #рибавирина**, однако, клинические данные об их эффективности ограничены в связи с отсутствием клинического эффекта в исследованиях [25, 36, 41–43, 50, 52]. Перспективными могут быть CpG-олигодезоксинуклеотиды (CpG ODN), относящиеся к группе иммуномодуляторов (АТХ-код L03AX), выступающие в роли стимуляторов Toll-подобного рецептора 9 (TLR9), изучаются в экспериментальных моделях и продемонстрировали способность обеспечивать защиту от энцефалита, вызванного ВЗН [72-74].

1.2. Лечение легких неосложненных форм ЛЗН в амбулаторных условиях.

-

Рекомендуется всем пациентам с ЛЗН соблюдать постельный или полупостельный режим в период лихорадки и выраженной слабости. Важно употреблять достаточное количество жидкости (вода, чай, компоты, морсы) для предотвращения дегидратации. Легкоусвояемая, сбалансированная диета, богатая витаминами. Избегать жирной, жареной и острой пищи. Ограничение физической активности до полного восстановления [25, 36, 41–43, 46, 52].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).

-

Рекомендуется пациентам с ЛЗН и гипертермией выше 38С0, головной, мышечными и суставными болями назначение нестероидных противовоспалительных и противоревматических препаратов для купирования выше указанной симптоматики [25, 36, 41–43, 46, 52].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: применение нестероидных противовоспалительных и противоревматических препаратов может быть рекомендовано только с симптоматической целью для достижения жаропонижающего и анальгетического эффектов. Назначение их длительным курсом нецелесообразно. Кроме того, с практической точки зрения следует помнить о том, что назначение нестероидных противовоспалительных и противоревматических препаратов может дезориентировать врача в оценке эффективности проводимой терапии. Рекомендованы к применению - парацетамол** 500 мг - 1г до 4 раз в сутки (максимальная суточная доза - 4г), ибупрофен** 400 мг 3 раза в сутки (максимальная суточная доза - 1200 мг).

-

Рекомендуется пациентам с жалобами на боль в горле и/или кашель, использование препаратов для лечения заболеваний горла (АТХ-код R02A), антисептиков (АТХ-код R02AA) для устранения этих симптомов из-за воспаления слизистой оболочки глотки или ее пересыхания при дыхании ртом и раздражения кашлевых рецепторов [25, 36, 41-43, 46, 52].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

-

Не рекомендуется пациентам с ЛЗН принимать антибактериальные препараты системного действия без назначения врача [25, 36, 41–43, 46, 52].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

1.3. Лечение среднетяжелых, тяжелых и крайне тяжелых форм ЛЗН в стационарных условиях.

-

Рекомендуется пациентам со среднетяжелым, тяжелым и крайне тяжелым течении нейроинвазивной формы ЛЗН обязательная госпитализация в инфекционное отделение или в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) для обеспечения специализированной медицинской помощи [25, 36, 41–43, 46, 52].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

-

Рекомендуется пациентам со среднетяжелым, тяжелым и крайне тяжелым течении нейроинвазивной формы ЛЗН постоянный мониторинг жизненно важных функций: (измерение частоты сердцебиения, измерение артериального давления на периферических артериях, измерение частоты дыхания, пульсоксиметрия, оценка диуреза, неврологический статус) [52].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

-

Рекомендуется пациентам со среднетяжелым, тяжелым и крайне тяжелым течении нейроинвазивной формы ЛЗН проведение инфузионной терапии пациентам с целью дезинтоксикации и коррекции водно-электролитного баланса с использованием растворов для внутривенного введения: электролиты (АТХ-код B05BB01) растворы, влияющие на водно-электролитный баланс, растворы для парентерального питания (с учетом возраста и показаний) [25, 36, 41–43, 46, 52].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: парентеральное введение жидкости проводят исходя из расчета физиологической потребности, текущих патологических потерь и имеющегося дефицита жидкости.

-

Рекомендуется пациентам с ЛЗН и рвотой применение препарата метоклопрамид **.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: метоклопрамид применяют внутримышечно или внутривенно медленно (в течение не менее 3 минут) 10–20 мг 1–3 раза в сутки, максимальная суточная доза - 60 мг.

-

Рекомендуется пациентам с внутричерепной гипертензией и отёком мозга проведение дегидратационной терапии с использованием маннитола** (АТХ-код A06AX01) - осмодиуретика, способствующего выведению избыточной жидкости из тканей ЦНС в дозе 0,25–1 г/кг массы тела внутривенно капельно (10–20%) каждые 6–8 часов или фуросемида** (АТХ-код C03CA01) - петлевого диуретика, усиливающего выведение жидкости почками и обеспечивающего дополнительное снижение внутричерепного давления в дозе 20–40 мг внутривенно или внутримышечно 1–2 раза в сутки [58, 59].

-

Рекомендуется пациентам с ЛЗН и судорожным синдромом применение препарата диазепам** в дозе 5–10 мг внутривенно или внутримышечно или другие препараты из группы противоэпилептических препаратов (АТХ-код N03), анксиолитиков (АТХ-код N05B), производных бензодиазепина (АТХ-код N05BA) [60, 61].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

-

Рекомендуется пациентам с ЛЗН с целью снижения внутричерепного давления и снятия воспаления в сочетании с дегидратационной терапией назначение глюкокортикоидов (АТХ-код H02AB) (#дексаметазон**) [50].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: Глюкокортикоиды (АТХ-код H02AB) являются препаратами первого выбора для лечения больных с цитокиновым штормом, они угнетают все фазы воспаления, синтез широкого спектра провоспалительных медиаторов. Для терапии среднетяжёлой и тяжёлой форм могут применяться различные схемы введения: #дексаметазон** в дозе 6–20 мг/сутки внутривенно в зависимости от тяжести состояния пациента за 1–2 введения. Максимальная доза глюкокортикоидов применяется в течение 3–4 суток, а затем снижается при стабилизации состояния (купирование лихорадки, стабильное снижение уровня СРБ, активности АЛТ и/или АСТ, ЛДГ сыворотки крови) на 20-25% на введение/сутки в первые 2 суток, далее – на 50% каждые 1-2 суток до полной отмены. Терапия глюкокортикоидами более 10 суток не рекомендована. Пациенты, получающие глюкокортикоиды, должны находиться под наблюдением на предмет возникновения побочных эффектов. К ним относятся: гипергликемия, артериальная гипертензия, эрозивно-язвенное поражение верхних отделов ЖКТ. Глюкокортикоиды необходимо применять с осторожностью при: сахарном диабете, гипертонической болезни, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, ожирении, признаках активной бактериальной инфекции, тромботических нарушениях [62, 63].

-

Рекомендуются пациентам с ЛЗН, у которых выраженные нарушения газообмена угрожают жизни, немедленно проводить интубацию трахеи и начинать искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) для поддержания адекватной оксигенации и вентиляции [53].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

2. Хирургическое лечение

Не проводится.

Медицинская реабилитация

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

См. подробное описание в разделе Приложение А3.6

-

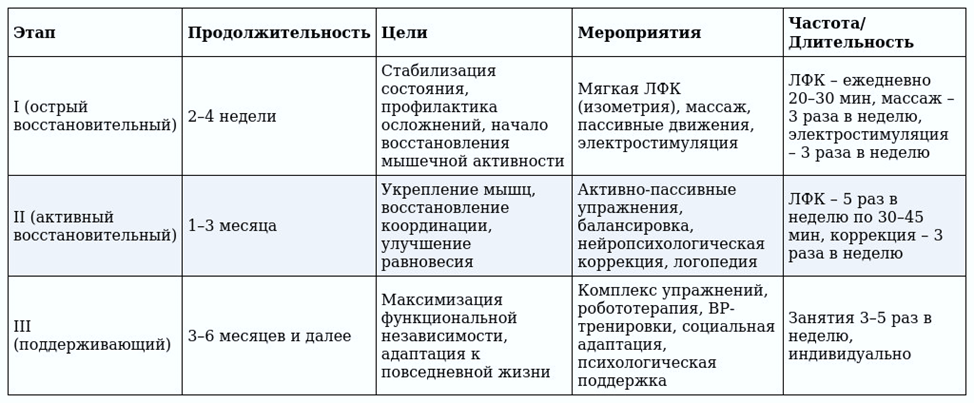

Рекомендуется пациентам с нейроинвазивными формами ЛЗН проведение комплексной реабилитации после стабилизации острого периода заболевания с целью восстановления нарушенных функций ЦНС и улучшения качества жизни [55, 56].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

-

Рекомендуется пациентам, перенесшим нейроинвазивную форму ЛЗН, мультидисциплинарный подход к реабилитации, включающий прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, клинико-психологическое консультирование для комплексного восстановления двигательных, речевых, когнитивных и эмоциональных функций [55].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

-

Рекомендуется пациентам, перенесшим нейроинвазивную форму ЛЗН, у которых наблюдаются двигательные нарушения, нарушения координации, чувствительные расстройства, речевые или когнитивные нарушения, проведение физиотерапевтических мероприятий в зависимости от выраженности неврологического дефицита и индивидуальных потребностей пациента [56].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: в рамках физиотерапевтических мероприятий возможно применение следующих методов: нейропсихологическая реабилитация, включая обучение родственников пациента тактике и методам восстановления когнитивных функций; рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы; остеопатия при заболеваниях периферической нервной системы; вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы; массаж при заболеваниях периферической нервной системы; эрготерапия для восстановления функциональных навыков; лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга; лечебная физкультура при афазии и дизартрии для восстановления речевых функций; лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга; тренировка с биологической обратной связью по электромиографии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга; электростимуляция мышц для активации ослабленных или парализованных мышц.

-

Рекомендуется пациентам, перенесшим нейроинвазивную форму ЛЗН, проходящим курс реабилитации, регулярный мониторинг неврологического статуса и адаптация реабилитационных программ с учётом динамики восстановления и возможных осложнений, включая постинфекционные неврологические синдромы [55].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

-

Рекомендуется пациентам перенесшим нейроинвазивную форму ЛЗН, психологическая поддержка и психотерапия для снижения риска развития депрессии, тревожных расстройств и посттравматического стрессового расстройства [56].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

-

Рекомендуется пациентам перенесшим нейроинвазивную форму ЛЗН, продолжительность реабилитационного курса не менее 3–6 месяцев с возможностью продления в зависимости от тяжести поражения и темпов восстановления [55, 57].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Прогноз

Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния)

Факторы, влияющие на исход заболевания:

– Возраст (пациенты старше 50 лет имеют более высокий риск развития тяжелой формы лихорадки Западного Нила и связанных с ней осложнений, таких как менингит и энцефалит.

– Состояние иммунной системы (имеющиеся иммунодефициты (вторичные или первичные) могут повышать риск серьезного течения заболевания и осложнений).

– Сопутствующие заболевания, таких как артериальная гипертензия, другие сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких или заболевания почек, могут повысить риск осложнений и негативно повлиять на исход заболевания.

– Время обращения за помощью.

Своевременное обращение и лечение снижает риски осложнений и способствует полному выздоровлению в течение 10 дней. При наличии неврологических поражений срок реконвалесценции увеличивается до 30 и более дней. Летальность при нейроинвазивной форме ЛЗН достигает 20%, обычно связана с параличом дыхательной мускулатуры. Описаны длительные (свыше 1 года) депрессивные эпизоды у 33% пациентов, перенесших заболевание. Период сохранения астеновегетативных проявлений в среднем составляет 36 недель, неврологических симптомов – более 8 месяцев.

Исходы ЛЗН могут варьироваться от полного выздоровления до серьезных осложнений и летального исхода. Важно обращать внимание на профилактические меры по защите от укусов комаров и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов лихорадки Западного Нила.

Госпитализация

Организация оказания медицинской помощи

Медицинская помощь пациентам, больным ЛЗН оказывается в виде (Приложение А3.1):

– первичной медико-санитарной помощи;

– скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;

– специализированной медицинской помощи.

Медицинская помощь пациентам с ЛЗН может оказываться в следующих условиях:

– амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

– в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения) - на этапе реабилитации;

– стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

Показания для госпитализации в медицинскую организацию:

Пациенты ЛЗН подлежат госпитализации в инфекционный стационар (инфекционное отделение, инфекционные койки) в случаях:

– среднетяжелого и тяжелого и/или осложненного клинического течения заболевания;

– наличия тяжелых хронических заболеваний.

Показаниями для госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии являются тяжелые формы и осложненные формы ЛЗН с выраженными явлениями интоксикационного синдрома, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, церебральными нарушениями.

Выписка пациента из медицинской организации рекомендована при удовлетворительном состоянии.

Профилактика

Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

1. Специфическая профилактика

Не разработана.

2. Неспецифическая профилактика (приложение А3.1)

В каждом случае заболевания ЛЗН (подозрении на заболевание), а также в случае смерти от ЛЗН, медицинские организации в течение 2 часов сообщать по телефону, а затем в течение 12 часов представлять в письменной форме (или по каналам электронной связи) экстренное извещение в территориальный орган, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), по месту выявления больного (независимо от пункта его постоянного пребывания) [54].

Изоляция больных ЛЗН не рекомендуется; госпитализация больных проводится по клиническим показаниям. За лицами, находившимися в одинаковых с больным условиях (проживающие с больным, посещавшие вместе с ним территорию природного очага с целью отдыха или работы, находящихся на одном с больным транспортном средстве или объекте) по риску инфицирования, устанавливается медицинское наблюдение на срок максимального инкубационного периода от момента появления у больного клинических признаков заболевания [54].

Рекомендуется на территории очага медицинское наблюдение за лихорадящими больными, своевременное их лабораторное обследование с целью выявления больных ЛЗН; патологоанатомическое вскрытие трупов людей (и взятие материала для лабораторного исследования на ЛЗН), умерших от заболеваний с лихорадкой неясной этиологии, в том числе, сопровождающейся неврологическими проявлениями [54].

3. Диспансерное наблюдение

-

Рекомендуется проведение диспансерного приема (осмотр, консультация) врача-терапевта/ диспансерного приема (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) пациентам, перенёсшим ЛЗН, с целью своевременного выявления и лечения отдалённых последствий, таких как астенический синдром, неврологические нарушения, нарушения сна и другие. Периодичность осмотров определяется индивидуально в зависимости от тяжести течения заболевания и клинического состояния пациента, включая первичное обследование после выздоровления и последующие контрольные визиты для динамического наблюдения [51].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: к группам подлежащих диспансерному наблюдению относятся пациенты, перенесшие нейроинвазивную форму ЛЗН, пациенты с сохраняющимися неврологическими нарушениями, пациенты с выраженным астеническим синдромом). Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта/ диспансерный прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) проводится в течение 6–12 месяцев после выписки из стационара (периодичность осмотров определяется индивидуально).

Информация

Источники и литература

-

Клинические рекомендации Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)

- 1. Львов, Д. К. Лихорадка Западного Нила в России: история изучения, современное состояние / Д. К. Львов, А. М. Бутенко, Е. А. Спиридонова // Вопросы вирусологии. – 2010. – Т. 55, № 5. – С. 4–11. 2. World Health Organization (WHO). West Nile virus. https://www.who.int/newsroom/ fact-sheets/detail/west-nile-virus 3. Haley N.J., Komar N., West Nile Virus in North America // Curr Top Microbiol Immunol. – 2006. – Vol. 304. – P. 69-100. 4. Samuel M.A., Diamond M.S. Pathogenesis of West Nile Virus Infection: Implications for Disease Control // J Virol. – 2011. – Vol. 85, № 13. – P. 6522-6533. 5. Hayes E.B. West Nile virus: a brief review of the literature. Clin Infect Dis. 2001;33(10):1741–6. 6. Samuel M.A. West Nile Virus: Review of the Literature / M.A. Samuel, S. Diamond // Journal of the American Academy of Dermatology. – 2006. – Vol. 55, № 1. – P. 1-10. 7. Tyler K.L. West Nile Virus Infection / K.L. Tyler // The New England Journal of Medicine. – 2004. – Vol. 351, № 11. – P. 1125-1133. 8. Зуева, М. В. Современные методы диагностики лихорадки Западного Нила / М. В. Зуева, Н. Н. Воробьева, С. В. Балашова // Клиническая лабораторная диагностика. – 2013. – № 10. – С. 11–15. 9. Коваленко, А. И. Эпидемиологическая ситуация по лихорадке Западного Нила в Российской Федерации / А. И. Коваленко, Г. Г. Онищенко, Е. Б. Ежлова // Здоровье населения и среда обитания. – 2011. – № 12. – С. 4–7. 10. Попова, А. Ю. Эпидемиологический надзор за лихорадкой Западного Нила в Российской Федерации / А. Ю. Попова, Н. В. Шестопалов, Е. Б. Ежлова // Здоровье населения и среда обитания. – 2013. – № 6. – С. 4–8. 11. Petersen L.R., Busch M.P. Transfusion-Associated West Nile Virus Infections // N Engl J Med. – 2003. – Vol. 349, № 13. – P. 1287-1290. 12. Платонов А.Е. Лихорадка Западного Нила: эпидемиология, диагностика, клиника, профилактика / А.Е. Платонов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 256 с. 13. Львов Д.К. Атлас распространения арбовирусов / Д.К. Львов, С.К. Жаров, Г.А. Романенко. – М.: Медицина, 1989. – 336 с. 14. Tsai T.F., West Nile encephalitis. Lancet. 2000;355(9203):1137–43. 15. Пакскина Е.В. Лихорадка Западного Нила: клинико-эпидемиологические особенности и совершенствование лабораторной диагностики: автореф.. … д-ра мед. наук / Пакскина Елена Викторовна. – Волгоград, 2013. – 48 с. 16. Sambri, V., Capobianchi, M. R., Cavrini, F., Charrel, R., Donoso-Mantke, O., Escadafal, C., Franco, L., Gaibani, P., Gould, E. A., Niedrig, M., Papa, A., Pierro, A., Rossini, G., Sanchini, A., Tenorio, A., Varani, S., Vázquez, A., Vocale, C., & Zeller, H. (2013). Diagnosis of west nile virus human infections: overview and proposal of diagnostic protocols considering the results of external quality assessment studies. Viruses, 5(10), 2329–2348. https://doi.org/10.3390/v5102329 17. Roehrig J.T., Nash D., Maldin B., et al. West Nile Virus Epidemic in New York, 1999: Case Definition and Guidelines for Diagnosis, Surveillance, and Prevention // Ann N Y Acad Sci. – 2001. – Vol. 951. – P. 25-35. 18. Vaughn D.W. West Nile Virus: Clinical Manifestations and Specific Laboratory Diagnosis / D.W. Vaughn, D.J. O’Brien // The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. – 2002. – Vol. 67, № 6. – P. 18-28. 19. Chowers M.Y., Lang R., Nassar I. et al. Clinical characteristics of the West Nile fever outbreak, Israel, 2000. Emerg Infect Dis. 2001;7(4):675-8. 20. Petersen L.R. West Nile Virus: A Primer for the Clinician / L.R. Petersen, E.B. Hayes // Annals of Internal Medicine. – 2008. – Vol. 149, № 1. – P. 40-48. 21. Campbell G.L. West Nile Virus / G.L. Campbell, N. Komar, S.P. Lanciotti // The Lancet Infectious Diseases. – 2002. – Vol. 2, № 9. – P. 519-529. 22. Sejvar JJ, et al. Clinical manifestations of West Nile virus infection: an update on the neuroinvasive disease. Ann Neurol. 2003;53(4):501-514 23. Solomon T, et al. West Nile virus infection in humans. BMJ. 2003;327(7411):1265–1268. 24. Тартаковский И.С. Инфекционные болезни: учебник / И.С. Тартаковский, М.Ю. Чернова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560 с. 25. Аристова, В. А. Лихорадка Западного Нила: современное состояние проблемы / В. А. Аристова, А. В. Горелов, О. В. Молочкова // Инфекционные болезни. – 2013. – Т. 11, № 2. – С. 12–18. 26. Баранова, А. М. Клинические особенности лихорадки Западного Нила в условиях Волгоградской области / А. М. Баранова, И. А. Люблинская, О. В. Чернявская // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. – 2011. – № 4. – С. 86–89. 27. Gould E.A., Higgs S. Impact of Climate Change and Other Factors on Emerging Arbovirus Diseases // Trans R Soc Trop Med Hyg. – 2009. – Vol. 103, № 2. – P. 109-121. 28. Weiss D., Carr D., Kellachan J. et al. Clinical findings of West Nile virus infection in hospitalized patients, New York and New Jersey, 2000. Emerg Infect Dis. 2001;7(4):654- 8. 29. Petersen LR, Brault AC, Nasci RS, et al. West Nile Virus: Review of the Epidemiology, Clinical Manifestations, Diagnosis, and Prevention. 30. Белова, Е. В. Лихорадка Западного Нила: эпидемиологические особенности и профилактика / Е. В. Белова, Н. В. Руднев, И. В. Карасева // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2015. – № 3. – С. 51–55. 31. Воробьева, Н. Н. Патогенез и иммунологические аспекты лихорадки Западного Нила / Н. Н. Воробьева, С. В. Балашова, М. В. Зуева // Цитокины и воспаление. – 2012. – Т. 11, № 4. – С. 12–17. 32. Марамович, А. С. Лихорадка Западного Нила: современное состояние и перспективы изучения / А. С. Марамович, В. И. Злобин // Бюллетень сибирской медицины. – 2013. – Т. 12, № 5. – С. 110–117. 33. Никифоров, В. В. Лихорадка Западного Нила у человека / В. В. Никифоров, А. М. Баранова. – Москва: Медицина, 2014. – 240 с. 34. Пшеничная, Н. Ю. Современные аспекты лихорадки Западного Нила / Н. Ю. Пшеничная, А. В. Горелов // Инфекционные болезни. – 2016. – Т. 14, № 3. – С. 5–13. 35. Murray K. West Nile Virus: A Review of Clinical and Neuropathological Features / K. Murray, M. Krajden, B.J. Embil // CMAJ. – 2006. – Vol. 175, № 3. – P. 305-309. 36. Granwehr B.F. West Nile Virus Infection: Diagnosis, Treatment, and Prevention / B.F. Granwehr, T.P. Platt-Mills, J.E. Katz // Mayo Clinic Proceedings. – 2004. – Vol. 79, № 10. – P. 1371-1379. 37. Klee A.L., Karabatsos N., Rasgon J.L. West Nile Virus: Epidemiology and Clinical Implications // Lancet Infect Dis. – 2004. – Vol. 4, № 6. – P. 327-337. 38. Rossi SL, Ross TM, Evans JD. West Nile virus. Clin Lab Med. 2010 Mar;30(1):47-65. doi: 10.1016/j.cll.2009.10.006. PMID: 20513541; PMCID: PMC2905782. 39. Удовиченко, С. К. Эпидемиологический мониторинг лихорадки Западного Нила в Российской Федерации: ключевые аспекты проблемы / С. К. Удовиченко, Е. В. Путинцева, А. В. Топорков // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. – 2023. – Т. 12, № 2. – С. 34–41. 40. Sayao AL, Suchowersky O, Al-Khathaami A, et al. Calgary experience with West Nile virus neurological syndrome during the late summer of 2003. Can J Neurol Sci 2004; 31:194. 41. Gea-Banacloche J, Johnson RT, Bagic A, et al. West Nile virus: pathogenesis and therapeutic options. Ann Intern Med 2004; 140:545. 42. Kemmerly S. A. (2003). Diagnosis and treatment of west nile infections. Ochsner journal, 5(3), 16–17. 43. Murray KO, et al. West Nile virus: evolving treatment strategies. Expert Rev Anti Infect Ther. 2010;8(4):415-424 44. Lanciotti RS. Molecular amplification assays for the detection of flaviviruses. Adv. Virus Res. 61, 67–99 (2003). 45. Solomon T., Michael B.D., Romero C.J., et al. Encephalitis // Lancet. – 2007. – Vol. 369, № 9572. – P. 1647–1666. 46. Venkatesan A., Geocadin R.G. Diagnosis and Management of Acute Encephalitis: A Practical Approach // Neurol Clin. – 2015. – Vol. 33, № 3. – P. 557-578. 47. Davis L.E., DeBiasi R.L., Goade D.E., et al. West Nile Virus Neuroinvasive Disease // Ann Neurol. – 2006. – Vol. 60, № 3. – P. 286-300. 48. Suen W.W., Mok V.C., Hui A.C., et al. Neurological Complications of West Nile Virus Infection // J Neurol. – 2007. – Vol. 254, № 8. – P. 977-984. 49. Granerod J., Crowcroft N.S., Thomas S.L. et al. Causes of encephalitis and differences in their clinical presentations in England: a multicentre, population-based prospective study. Lancet Infect Dis. 2010;10(12):835-44. 50. Kalil AC, Devetten MP, Singh S, et al. Use of interferon-alpha in patients with West Nile encephalitis: report of 2 cases. Clin Infect Dis 2005; 40:764.

Информация

Список сокращений

АЛТ - аланинаминотрансфераза

АСТ - аспартатаминотрансфераза

АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое время

ИГН - иммуноглобулин человека нормальный

ВЗН - вирус Западного Нила

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека

ГГПТ - гаммаглютаминтранспептидаза

ГЭБ - гематоэнцефалический барьер

ДВС-синдром - диссеминированное внутрисосудистое свертывание

ЗН - Западный Нил

ИФА - иммуноферментный анализ

КК - креатинкиназа

КТ - компьютерная томография

ЛДГ - лактатдегидрогеназа

ЛЗН - Лихорадка Западного Нила

МРТ - магнитно-резонансная томография

ОРИТ - отделение реанимации и интенсивной терапии

ПВ - протромбиновое время

ПЦР - полимеразная цепная реакция

РНК - рибонуклеиновая кислота

РФ - Российская Федерация

СРБ-C - реактивный белок

ЦНС - центральная нервная система

ЩФ - щелочная фосфатаза

ЭКГ - электрокардиограмма

ЭЭГ - электроэнцефалограмма

Ae. albopictus - Aedes albopictus

Ae. caspius - Aedes caspius

Ae. geniculatus - Aedes geniculatus

Ae. pulchritarsls - Aedes pulchritarls

An. claviger - Anopheles claviger

An. maculipennis - Anopheles maculipennis

FLAIR-Fluid - Attenuated Inversion Recovery

IgG - иммуноглобулин класса G

IgM - иммуноглобулин класса М

IL - интерлейкин

NK-клетки - натуральные киллеры

PAMPs-паттерн - распознающие рецепторы

SpO2 - сатурация кислорода

TNF - фактор некроза опухоли

TRL - Toll-подобные рецепторы

Н. marginatum - Hyalomma marginatum

Сх. modestus - Culex modestus

Сх. pipiens - Culex pipiens

Термины и определения

Доказательная медицина - подход к медицинской практике, при котором решения о применении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий принимаются исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности, а такие доказательства подвергаются поиску, сравнению, обобщению и широкому распространению для использования в интересах пациентов.

Заболевание - возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма.

Основное заболевание - заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо становится причиной смерти.

Сопутствующее заболевание - заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти.

Тяжесть заболевания или состояния - критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением.

Исходы заболеваний - медицинские и биологические последствия заболевания.

Последствия (результаты) - исходы заболеваний, социальные, экономические результаты применения медицинских технологий.

Осложнение заболевания - присоединение к заболеванию синдрома нарушения физиологического процесса; - нарушение целостности органа или его стенки; - кровотечение; - резвившаяся острая или хроническая недостаточность функции органа или системы органов.

Инструментальная диагностика - диагностика с использованием для обследования больного различных приборов, аппаратов и инструментов.

Качество медицинской помощи - совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата.

Клинические рекомендации - документ, основанный на доказанном клиническом опыте, описывающий действия врача по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний, помогающий ему принимать правильные клинические решения.

Лабораторная диагностика - совокупность методов, направленных на анализ исследуемого материала с помощью различного специализированного оборудования.

Модель пациента - совокупность клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать заболевание (отравление, травму, физиологическое состояние) и отнести его к группе состояний с общей этиологией и патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к лечению и коррекции состояния.

Медицинский работник - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно.

Нозологическая форма - совокупность клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать заболевание (отравление, травму, физиологическое состояние) и отнести его к группе состояний с общей этиологией и патогенезом, клиническими проявлениями, общими.

Синдром - состояние, развивающееся как следствие заболевания и определяющееся совокупностью клинических, лабораторных, инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к лечению, зависящими, вместе с тем, и от заболеваний, лежащих в основе синдрома.

Уровень достоверности доказательств - отражает степень уверенности в том, что найденный эффект от применения медицинского вмешательства является истинным.

Уровень убедительности рекомендаций - отражает не только степень уверенности в достоверности эффекта вмешательства, но и степень уверенности в том, что следование рекомендациям принесет больше пользы, чем вреда в конкретной ситуации.

Критерии оценки качества медицинской помощи

|

№ |

Критерии качества |

Оценка выполнения (да/нет) |

|---|---|---|

|

1 |

Проведено всем пациентам с подозрением на ЛЗН: определение антител к вирусу Западного Нила в крови и\или определение РНК вируса Западного Нила (West Nile virus) в крови методом ПЦР, определение антител к вирусу Западного Нила в спинномозговой жидкости (при наличии показаний к спинномозговой пункции) и\или определение РНК вируса Западного Нила (West Nile virus) спинномозговой жидкости методом ПЦР (при наличии показаний к спинномозговой пункции) |

Да/нет |

|

2 |

Проведен всем пациентам с неврологической симптоматикой прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный |

Да/нет |

|

3 |

Проведен прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный всем пациентам с ЛЗН, предъявляющим жалобы на ухудшение зрения, боль в глазах, появление "мушек", искажение изображения, покраснение глаз |

Да/нет |

|

4 |

Проведен всем пациентам общий (клинический) анализ крови |

Да/нет |

|

5 |

Проведен всем пациентам анализ крови биохимический общетерапевтический |

Да/нет |

|

6 |

Проведена коагулограмма у пациентов со снижением тромбоцитов в общем (клиническом) анализе крови |

Да/нет |

|

7 |

Выполнена спинномозговая пункция, исследование спинномозговой жидкости всем пациентам с неврологическими симптомами |

Да/нет |

|

9 |

Выполнена всем пациентам с ЛЗН регистрация электрокардиограммы в стандартных отведениях |

Да/нет |

|

10 |

Выполнена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга пациентам с подтверждённой менингоэнцефалической формой ЛЗН или при подозрении на поражение центральной нервной системы (изменение психического статуса, судороги, очаговая неврологическая симптоматика) |

Да/нет |

|

11 |

Проведена электроэнцефалография (ЭЭГ) у пациентов с общемозговой и очаговой симптоматикой |

Да/нет |

|

12 |

Проведена прицельная рентгенография органов грудной клетки пациентам с респираторными синдромами (кашель, одышка, боль в грудной клетке) |

Да/нет |

|

13 |

Проведено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) при абдоминальном синдроме и/или характерных изменениях в биохимическом анализе крови |

Да/нет |

|

14 |

Проведен осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный при наличии неотложных состояний (артериальной гипотензии, цианоза, комы, судорог, нарушений дыхания) |

Да/нет |

Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру клинических рекомендаций

-

Горелов А.В. - академик РАН, профессор, заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России.

-